造像、仪式与地方集体记忆:

大足南山摩崖造像艺术研究

上海三联书店 2025.2

ISBN 9787542686213 ¥98.00

作者

作者

周洁,华东理工大学艺术设计与传媒学院副教授、美国达特茅斯学院(Dartmouth College)访问学者、复旦大学文史研究院博士,从事美术史与文化遗产研究,发表学术论文数十篇。

前言

川陕四路唐宋之际一直具有前线与边缘的双重属性:唐代因玄宗、僖宗入蜀,巴蜀成为京畿之外的庇护所;结束了前后蜀的统治,北宋中期以前巴蜀是政治上的疏离之地;由于蒙宋战争的影响,南宋时的巴蜀又成为宋廷对抗北部民族的前沿要地。大批宗教造像就出现在这样多重属性的区域中。

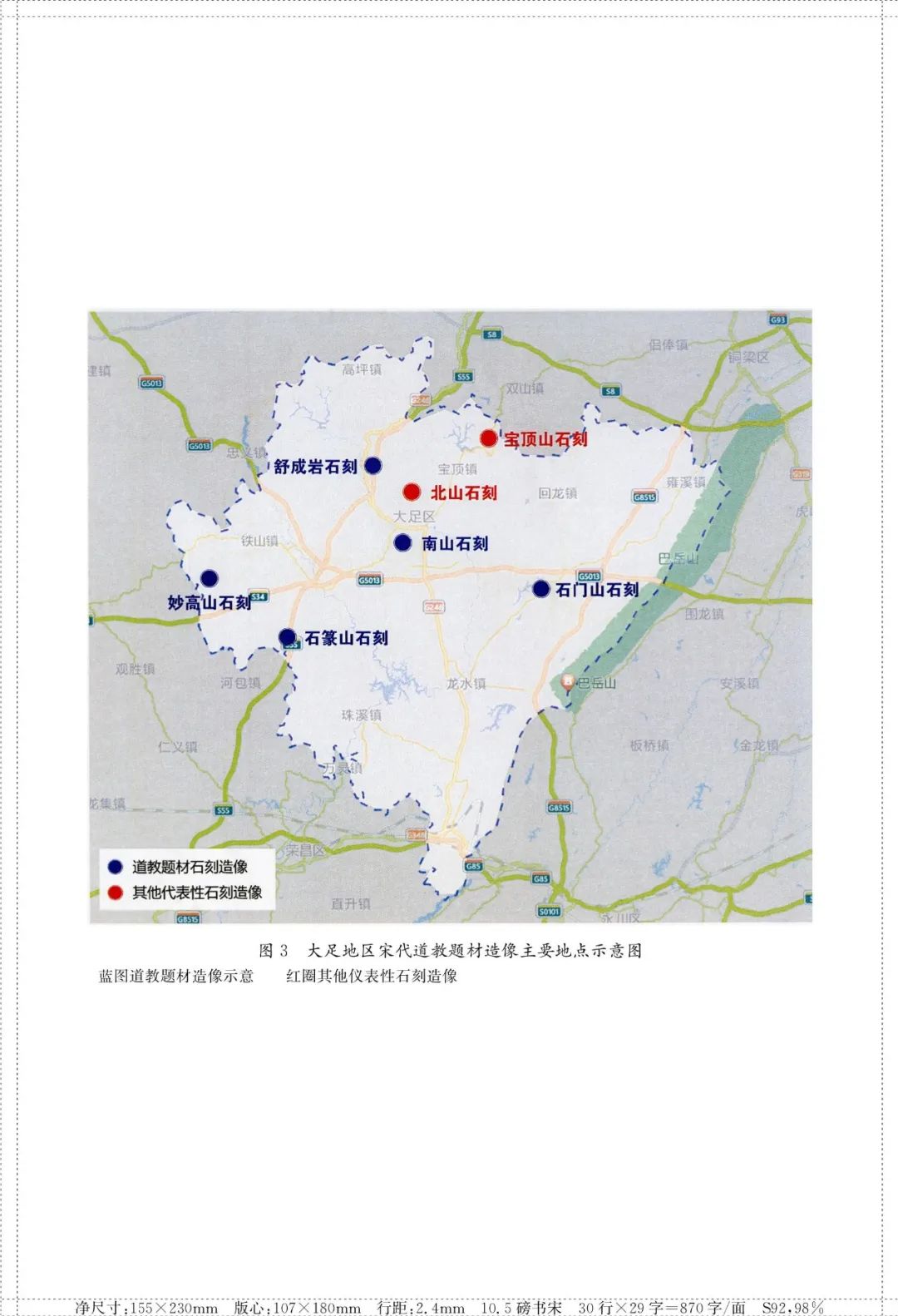

与丝路沿线的北方佛教相比,道教造像的发现与研究显得较为晚近。早期道像较为集中在陕西中部、南部地区,随着天师道的发展,扩散至河南等地,北周之后从京畿之地越过秦岭扩展至川北地区,道教造教活动也沿着金牛道、米仓道、荔枝道等重要线路进步覆盖全省。特利是隋代至两宋,四川道像的开凿和保存相对集中,成为接续以北方为中心的重要实物遗存地。巴蜀道教造像得出现始于北朝,集中于隋、唐、五代,绵延至宋代中后期,是一个相对长时段的宗教、艺术和文化现象。

在物质特征上,北方道像多以可移动式造像碑出现,少部分为独立尊像。通过对南北朝至北宋蜀地道教摩崖造像的组合分析,发现在图式选择上,盛唐以前的道教造像与佛像存在较强了趋同性,多借用佛教一铺多尊的布局语言,常见天龙八部、力士等已成熟的佛教母题;盛唐时期三宝与教团活动的密切捆绑,是造像出现的重要动机,围绕某个具体摩崖造像地点,往往到成一个由高道、信众崇道活动合一的区域性信仰中心。在造像组合特征上,佛道并置像亦与玄宗崇道的背景密切相关。在北方大型石窟寺营建与造像活动式微的情况下,晚唐五代蜀地造像异军突起,空间分布进一步扩大。北宋蜀地道教摩崖造像由川北、川西沿线,扩散至川中、川东地区,宋代之后尤以大足最具代表。川东大足在有限的区域内,造像活动特别集中在北京末至南宋高宗、孝宗年间,下限至理宗时期。

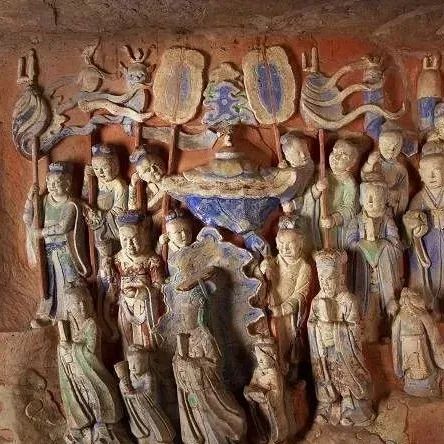

本书是对开凿于宋代绍兴年间重庆大足南山摩崖造像的一项综合研究。这处僻地山林的摩崖遗迹因完整保留了宋代“三清六御”而备受关注,又因密切参与到水旱祈祷仪式且灵验有应,由个人私产转变为地方宗教圣地,并与晚唐以来地方割据势力韦君靖所建立的佛教造像中心北山共同划分大足神圣空间。与此同时,这处规模不大的摩崖造像,与绍兴、淳熙年间大足地区涌现的家庙式造像空间,共同构筑了饶有特色的地方宗教景观。对南山进行的个案研究,是对宋代造像艺术、宋代地方社会中的道教、绍兴年间川东富民阶层与官吏互动等层面的多重关照。本书希望通过具体的个案研究,为整体的历史图景增添多样化的视域。

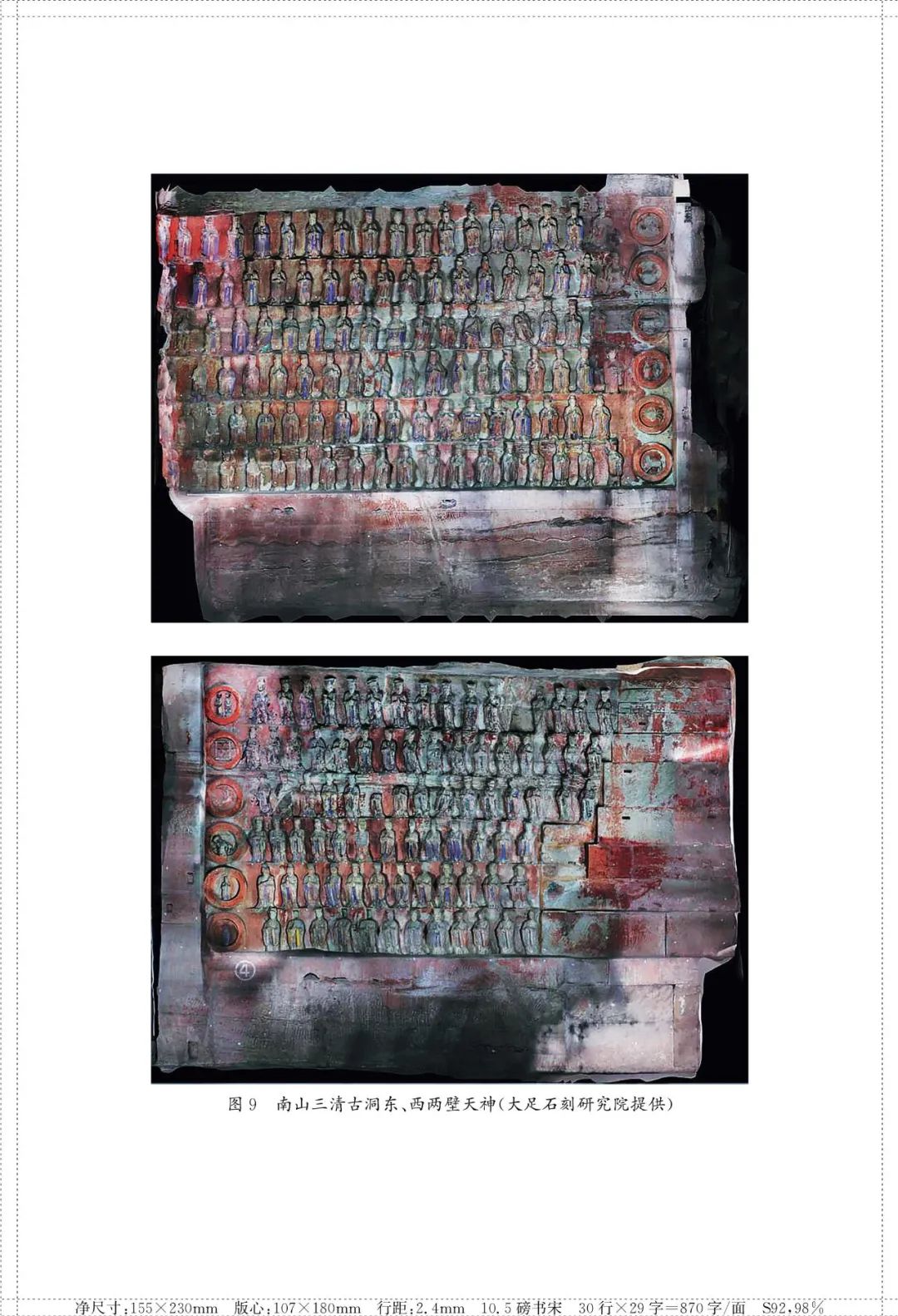

南山三清古洞在视觉设计上颇具时代特征。通过对文本、图像与地方功用等不同层面的讨论,一方面可以辨析宋代“三清六御”主尊身份,发掘三清古洞与宋代政教之间的关系,另一方面亦可对图像与文本在历史研究中的作用,做出应有回应。

作为一处宗教造像,除了视觉形象之外,无法摆脱宗教内史的影响。第二章着重讨论宗教造像与宋代兴盛的雷法之关联,在其动态开凿过程中,讨论代表性题材与宋代新符箓雷法之天心正法的关系。在宋代大规模的造神运动中,神祇一方面以一种更加官僚体系的模式扩大,折射出现实社会政权本身以及宗教在自我建构中的完善;另一方面在民众接受与信仰的世界中,圣俗之间的界域颇有缩小之势。

“龙洞、醮坛”是宋代人对南山的历史书写与记忆。第三章着力讨论南山与赞助人所代表的地方富民阶层及官吏、区域神圣空间建造的关系。大足有一批因赋税与战争影响而从西蜀及遂宁等地迁徙至此的富民阶层,这一阶层实际参与到地方神圣空间的建造活动中。何正言舍地捐山开凿的南山,又因在亢旱之年祈雨有应,从个人私产转变为区域信仰胜地,并因此吸引地方官的驻足与歌咏。本章借助诗文意象与实物遗存,试图讨论道教造像与仪式空间的关系。

本书借助艺术史、考古学、宗教史与地方社会区域史等不同视角,将“层累”造成的南山渐次剥离,以期在动态的历史文化变迁中,综合考察其产生、接受与转变的过程。

左右滑动查看书影图片

目录

绪论

一 研究对象

二 研究路径及反思

三 材料与方法

四 研究思路与章节主旨

第一章 南山三清古洞研究

引言

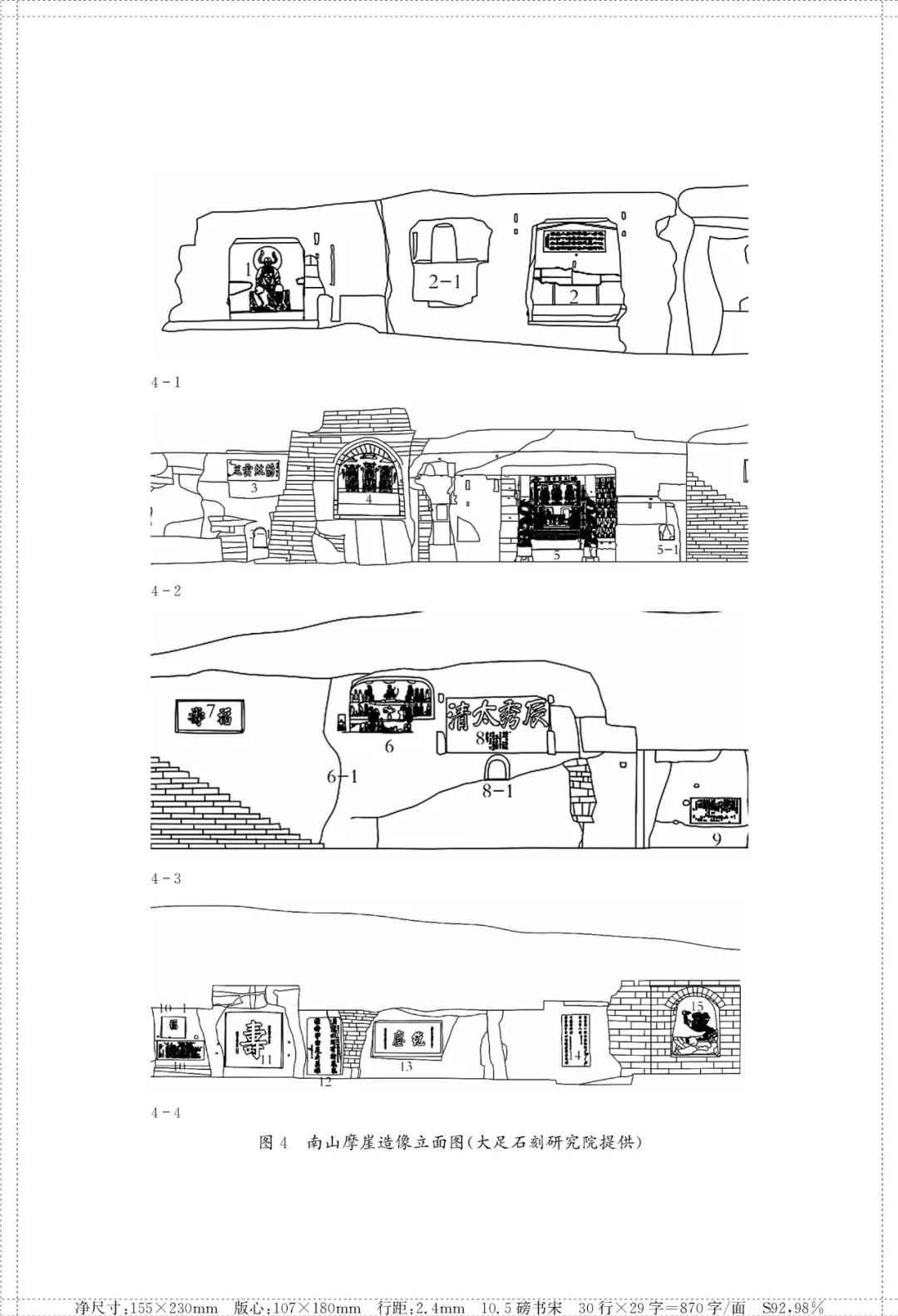

第一节 三清古洞布局分析

“中心柱窟式” 道教主尊视觉特征与来源 道教图像系统的黄道十二宫 三清古洞的设计特征

第二节 图像抑或文本

主尊身份辨析:重要“物证”:安岳老君岩 主尊演变 文本依据 祈雨仪式

第三节 制造圣祖

圣祖崇奉与宋代宫观网络的建造 南宋明堂郊祀对象 翁同龢藏《黄庭经图》与圣祖形象

结语

第二章 道教摩崖造像与宋代雷法

引言

第一节 道教雷法中的“圣母”形象

道教雷法文本中的“注生后土圣母”与监生大神 宋代“圣母”的图像表现与想象

第二节 舒成岩与天心正法

舒成岩宋代道教造像开凿顺序 从造像题记看舒城岩的宗教法派 紫微大帝像的增刻与天心正法的关联 进入道教神祠系统中的东岳大帝 结语

第三节 宋代道教造像新题材:“紫微大帝并四圣”

大足宋代“四圣”造像实物遗存 宋代四圣组合和形象特征

第四节 雷神、雷法两套图像系统

结语

第三章 祈年设醮 旱岁飞符

引言

第一节 作为地方传统的“龙洞”

“龙洞”进入道教造像空间 龙水题材在宋代画科分类中的兴起

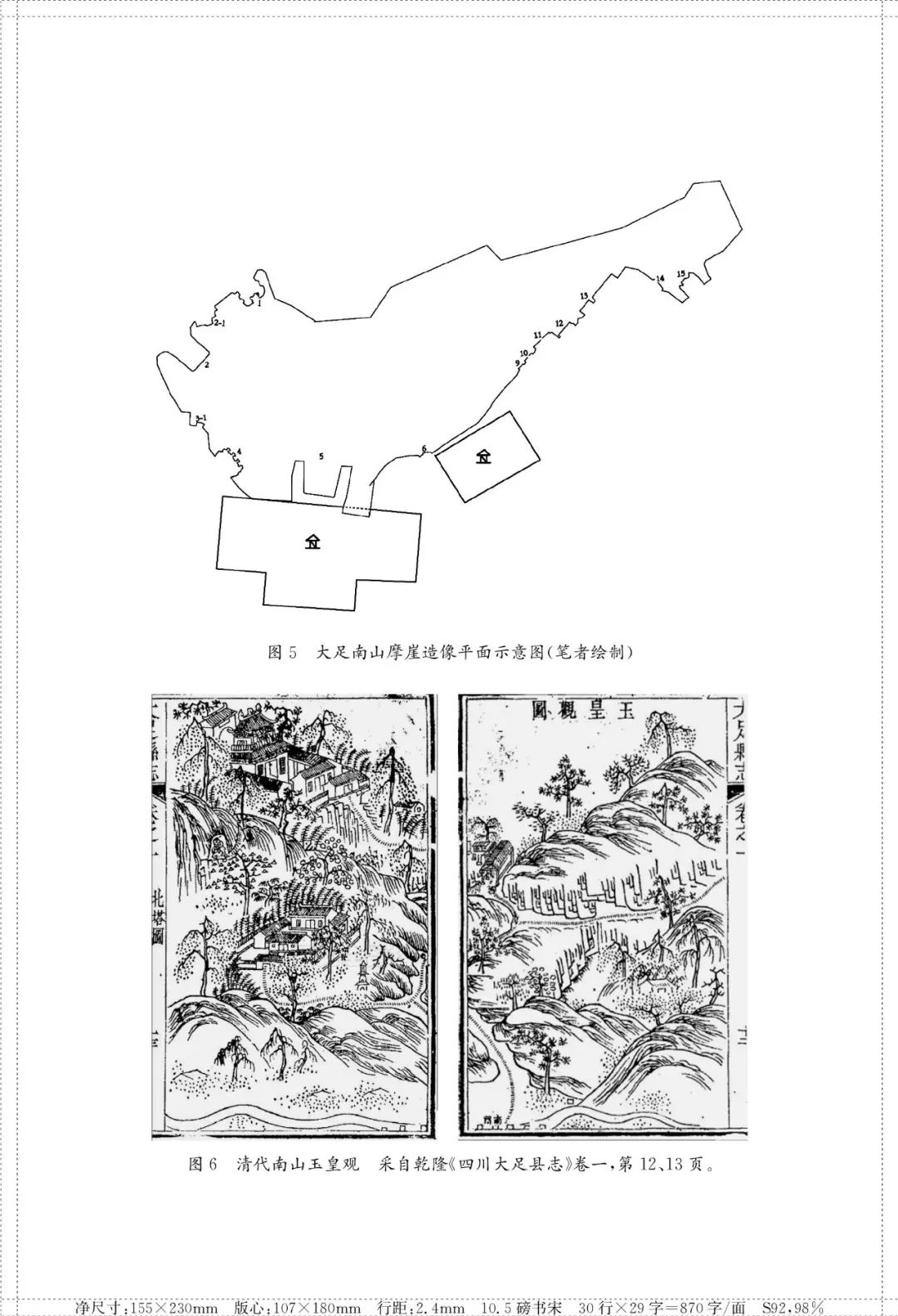

第二节 南山醮坛之形制

诗题中的道坛意象 斋醮之变的时代

第三节 士绅的选择与记忆

士冠并西眉:赞助人何正言与他的时代 地方官的选择与记忆

第四节 大足宗教造像空间的建立与转换

军事驻扎与宗教空间合一的北山佛湾 南山:绍兴年间新兴的地方神圣空间 后浪云涌宝顶兴 从地方胜地到文人碑刻景观

参考文献

附录1 谢阁兰对长江上游摩崖造像的考察与研究

对长江上游摩崖石刻的考察计划 具体研究 方法与贡献

附录2 南山大事年表

附录3 宋代四川地区水旱灾害记录表

附录4 清代玉皇观田产转让碑

附录5 宋元四川战争大事件

后记

美术遗产

Art &

Heritage

中央美术学院人文学院暨

非物质文化遗产研究中心

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨造像、仪式与地方集体记忆:大足南山摩崖造像艺术研究

规划问道

规划问道