城市文化遗产的迁建保护实践——以上海天后宫为例

引言

上海天后宫在1884年始建于苏州河畔,曾是近代上海规模最大的一处祭祀妈祖的场所,在近代上海对外交流史上有着重要地位。天后宫建成后,其功能曾从清末祭祀妈祖的庙宇和市集,转变成民国学校与地方政府职员的办公场所。1949 年以后,天后宫大殿长期作为学校使用,门楼、戏台与看楼作为住宅使用,钟鼓楼及寝殿等建筑则已经湮灭。

1979 年,上海天后宫大殿迁建至松江方塔园,这是改革开放早期上海文化遗产保护的一个重要事件。刘东洋撰文回顾方塔园建园之初的诸般条件时,就提到了这次天后宫的迁入,强调了方塔园作为“露天文物博物馆”的属性。

2006 年,天后宫门楼、戏台与看楼剩余的建筑构件因城市建设而落架保存。2022 年秋,于苏河湾公园完成异地复建的天后宫门楼、戏台及东西看楼正式向公众开放,这与上海在新时代建设全球城市的目标有着内在关联。 此前,Harry Den Hartog 与 Plácido González Martínez 于 Habitat International 发表文章,聚焦当代上海商业综合体与文化遗产进行整合的趋势与案例进行了剖析,指出了城市文化遗产在快速变化的场地环境中原境丧失(de-contextualisation)之后,在新的城市地标性商业环境场所中构建新意义的过程(re-contextualisation)。异地复建后的天后宫戏台等所处的苏河湾公园,是方兴未艾的上海城市更新运动案例的最新代表。

上海天后宫建筑的变迁,折射出上海城市发展与文化遗产保护之间的矛盾,也反映了文化遗产保护观念的变化。本文尝试在对外文化交流的背景下讨论天后宫保护实践的意义。首先利用历史影像与文献,回溯天后宫的建造过程及历史变迁,还原上海天后宫早期的建筑格局与场景。继而聚焦 20 世纪70 年代末与 2022 年的两次迁建,探讨不同时期对天后宫文化遗产价值与保护策略的认知变化。同时将“迁建”这一特殊的保护方式置于国内外保护实践语境中加以审视,探讨在两次迁建实践中上海天后宫所体现出的不同层面的遗产意义。

1884 年:天后宫的营建

妈祖信仰始于宋代,经过历代演变,由最初福建沿海一带祈求出海平安的民间神祗“妈祖娘娘”,到官方封号“天妃”“圣母”,至清代咸丰年间得到皇帝褒封,被称为“天后之神”,地位渐趋尊崇。天后宫亦随着妈祖信仰的发展与传播,逐渐遍布神州及海外各地华人所到之处。

上海天后宫的历史与上海建城的历史一样久远。南宋咸淳七年(1271 年),在上海市舶司主持下,上海县城东北建造了祭祀妈祖的“顺济庙”。几经浮沉之后,在1853 年的小刀会起义中,这座天后宫被毁。到了 19 世纪 70 年代,上海已成为中国对外贸易以及对外交流的重要地区。清政府计划效仿日本明治时代的做法,派高级使团出洋考察,并选派官员学习外国礼仪和语言。清光绪五年(1879 年),清帝亲信大臣崇厚奏请在上海设立“出使行辕”——即清代出使各国的大臣、公使或特派代表团从上海出发前驻留的官方府邸。作为重要礼仪场所的出使行辕的设立,成了重建上海天后宫的契机。

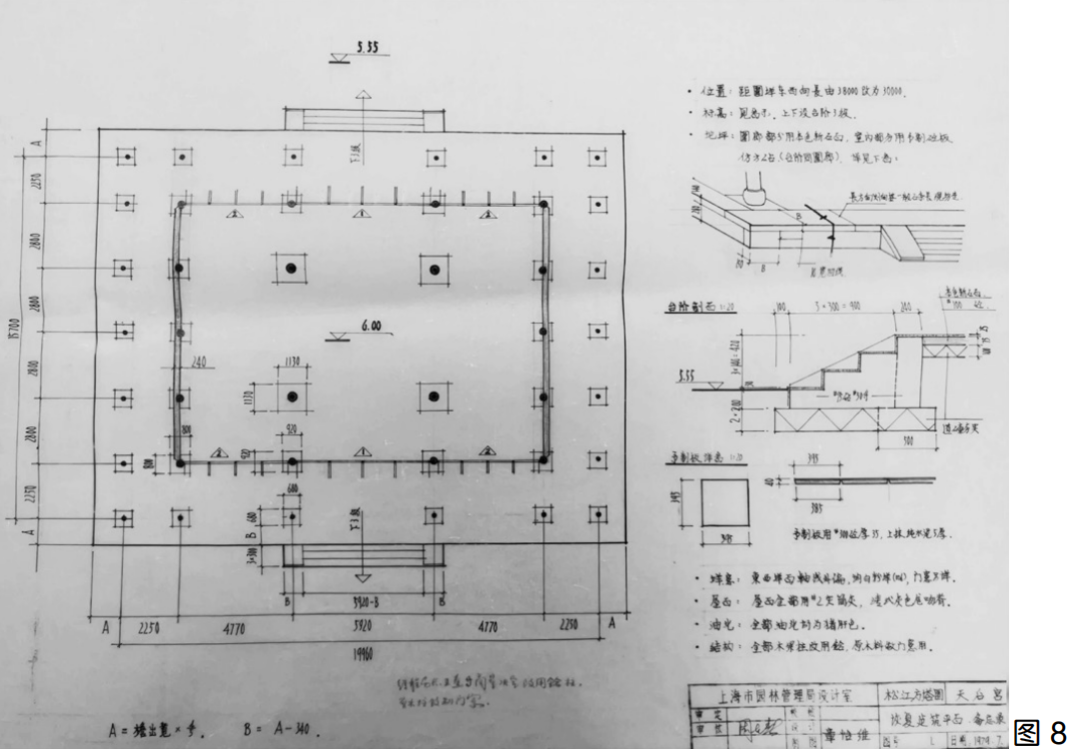

当时,清政府为建行辕,在选址、规模等方面颇费了一番周折,最后选择在苏州河北岸三摆渡桥(现河南路桥)桥堍一块面积为十一亩九分三厘一毫(约 8000 m²)的土地上兴建行辕(图 1)。规划时,有人考虑到大臣出洋都走水路,需要“天后娘娘”保佑,而上海恰又没有高规格的天后庙,于是也一并向总理衙门奏准,由江、浙、闽、粤四省船帮募资,在行辕侧旁同步建设一座天后庙。

图1 1884 年《上海县城厢租界全图》中的天后宫

1884 年,天后宫和出使行辕相继竣工(图 2),可谓城中大事。创刊于 1884 的《点石斋画报》中,有一幅题为“迎神入庙”的白描全景图表现了天后宫落成当天从老天后宫处迎法像至新所,队伍穿越法、英租界的场景;并有图注“本埠虹口铁路新建天后宫落成,遂于五月二十四日由小东门行宫迎法像至彼所有英法两租界中,应过所在两旁男女驻足围观,殊有万人空巷之势”。旅沪英国人士葛骆也撰写了描述天后宫落成盛况的专文。

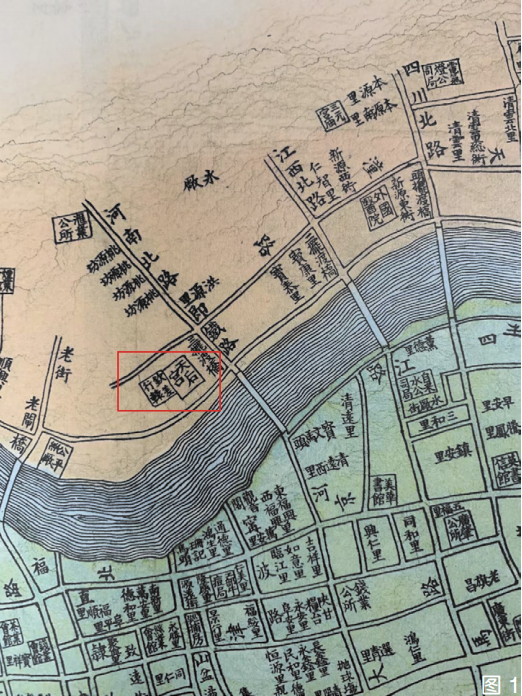

天后宫建筑格局反映了晚清会馆建筑的特色。门楼、戏台是它的主体。进入门楼,是由戏台、东西看楼和大殿围绕着的庭院。大殿供奉天后,面朝戏台。清末历史照片显示,原天后宫大殿前,伸出一歇山抱厦,与门厅北侧的戏台相对,照片中还可见左右钟鼓楼(图3)。照片边框上有英文“TEEFEE KOONG”,即“天妃宫”的上海话英译(民间一般称“天后”为“天妃”)。大殿之后,则是寝宫与后房,作为出使的官员住宿之用,可见天后宫前进院落的公共属性与后进院落的生活属性的关系。

天后宫开放之后,外出官宦、归来游子抑或信众都汇聚于此。晚清《竹枝词》(颐安主人《上海市景词》)曾记载当时的盛况:“天妃圣母有行宫,赫濯声灵四海同。护国庇民多被德,各商演戏谢神功。”晚清时期,天后宫除了作为庙宇,其大殿前还形成了市集场所(图 4),是一处热闹的公共空间。

光绪二十五年(1899 年),由于公共租界扩张,天后宫被划进租界,按照中美双方签订的《上海新定虹口租界章程》,天后宫与出使行辕是中国官产,不归租界管辖。这样,天后宫就成了租界中的“华界”,不受租界法令约束,天后宫成为“法外之地”,门内一度赌摊林立。

辛亥革命以后,出使行辕作为清政府的地方机关之一,被上海军政府取缔,改作“上海商务公所”(即后来的“上海总商会”)办公地。1915 年,上海县地方公款公产经理处宣布庙宇、庙基为地方公产,由款产处收管。

1923 年,天后宫寝宫楼内设县立第三小学,戏楼和东、西看楼被租给中华职业教育社开设商业学校。中间的大殿仍为天后殿,供信众进香、朝拜。1924 年 10 月 10日,国民“国庆”纪念大会在天后宫戏台举行,上海大学学生、共产党员黄仁在会场被右派分子推下高台,重伤致死。1926 年,五洲固本皂药厂发行所大楼建成,天后宫被严严实实地挡在其背后,失去了与苏州河的视觉联系。1927 年上海设立特别市政府,苏州河天后宫所在的地区隶属上海市三区二十九分部。因缺乏合适的办公场地,二十九分部搬入天后宫内,将钟、鼓亭和看楼的部分房屋改作办公场所。抗日战争初期,天后宫一度成为难民收容所。1938 年,天后宫大殿经修复,重开香火。(图 5)

1949 年以后,天后宫渐无香火,城市居民住进了戏台、看楼。天后宫大殿被用作河南北路小学的大礼堂。天后宫就此由清末民初的集祭祀、日常生活、公共集会活动于一体的空间,逐渐转变为居民与学校共同使用的日常生活与教育空间。不过,虽然在建成后的一个世纪中,其功能屡经变更,但在老上海人记忆里,苏州河畔的天后宫已成为一处城市地标,河南北路桥也常被称为“天后(妃)宫桥”。

1978 年 4 月,上海市政府决定在松江宋代方塔遗存处建遗址公园,方塔园就此立项。恰逢天后宫大殿因附近山西中学扩建校舍,面临被拆除的命运(图 6)。陈从周与冯纪忠力主保护,建议大殿落架并迁建至松江方塔园。同年 8 月,天后宫迁入一事获正式批准。而天后宫大殿前的一对石狮子,则在同一时期迁移到了上海豫园的大门前。至此,苏州河畔的上海天后宫只存作为居民住宅的戏台与看楼。

当时,天后宫尚未被登录为文物建筑。大殿能在扩建校舍的建设中得以迁建保存,应当归功于陈从周与冯纪忠等建筑专家对大殿建筑艺术价值的敏锐判断。陈从周还曾在《卓荦还须弱冠争》一文中,论及香山帮名匠贾钧庆(1861—1954)在二十四岁时主持营造上海天后宫一事。

冯纪忠在规划方塔园时,对于天后宫大殿的位置有着细致的考量。他将迁建后的天后宫大殿有机地嵌入方塔广场的东北侧,并结合周边古银杏树,经营地形,将天后宫的基座抬高。而天后宫的迁入,也使得方塔园从“在地遗址园”转化为“露天文物博物馆”,与宋代的方塔、明代的照壁形成对话关系(图 7)。

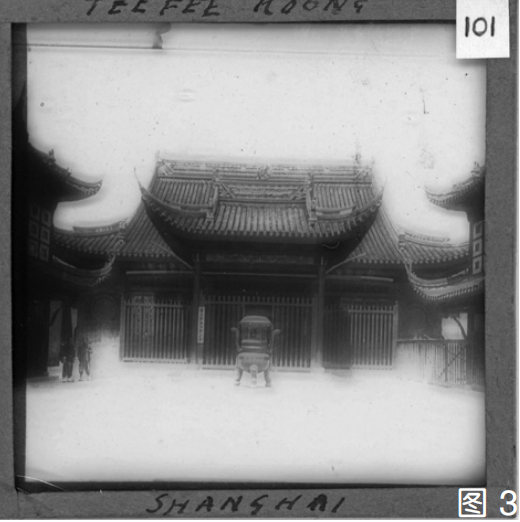

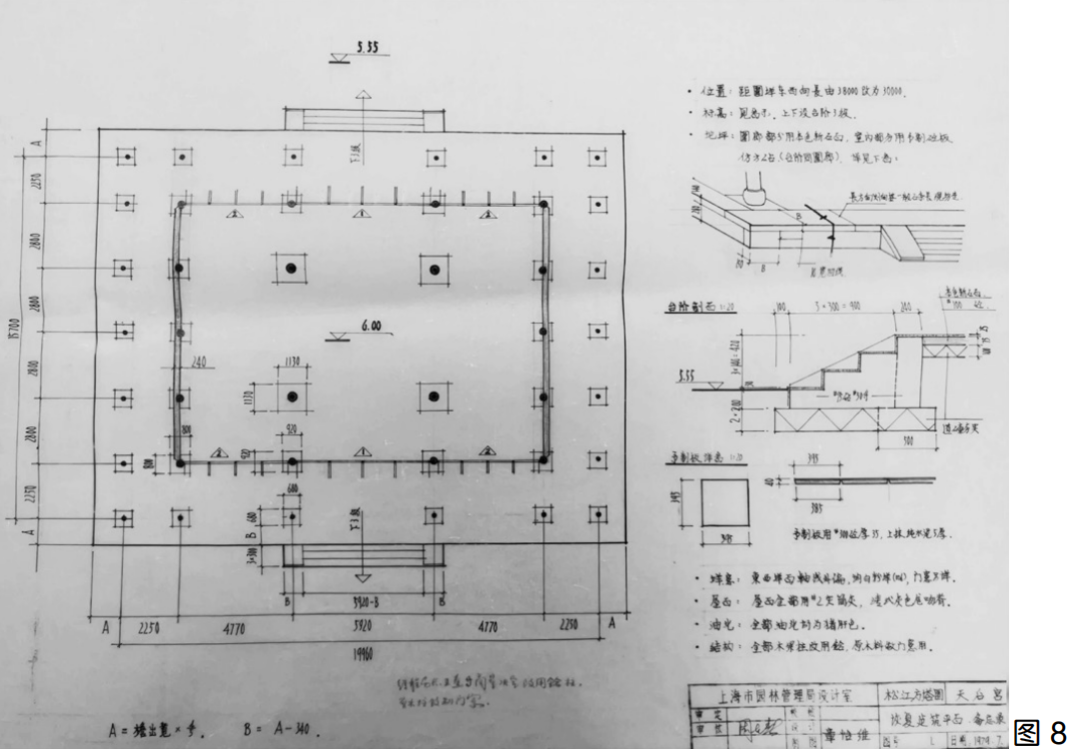

迁建设计在构架与屋面上保持了天后宫大殿建筑的原状。但在平面布局上(图8),四周设置回廊,同时在南北两面设置落地隔扇门,与原形制有出入。根据历史照片(图 3),其山墙面与南北尽间均施以实墙,大殿原平面并未设置回廊。这一平面形制的变化或许与其功能属性的变化有关:迁建后的天后宫大殿,建筑的宗教属性被弱化了,一度成为方塔园内的茶室。而这次大殿迁建具体施工过程以及相关细节(包括迁建后的天后宫大殿保留了多少原始的构件等)仍待考证。

图8 天后宫大殿迁建修缮设计平面图(1979年7月)

继天后宫之后,陆续有松江旧城中的兰瑞堂、陈化成祠、张氏宅大厅分别于1984 年、1999 年、2013 年迁入方塔园。1993 年,天后宫以“天妃宫”之名被列为松江县文物保护单位。2014 年,园内的望仙桥、砖刻照壁、兰瑞堂、陈化成祠被合并公布为上海市文物保护单位。方塔园已成为名副其实的“露天文物博物馆”,同时也是各时期市政建设与文物建筑之冲突困境及其解决思路的见证。

2000 年,天后宫残存的门楼、戏台与局部看楼,以“天后宫戏台”为名被列为闸北区文物保护单位。由于多年来作为民居被超负荷使用,屋面与墙面改动较多,保存情况堪忧。

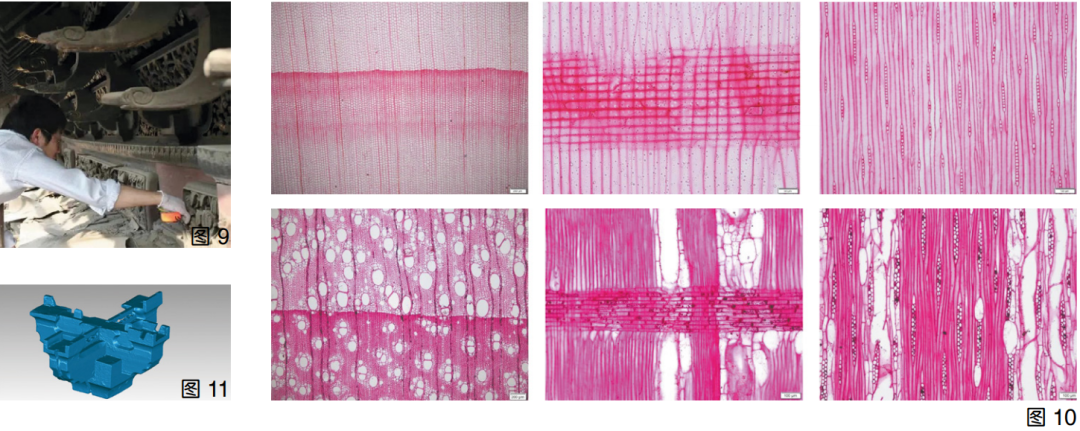

2006 年,由于上海地铁 10 号线天潼路地铁站的修建与河南北路的拓宽,原天后宫地块被纳入市政道路范围,在当时闸北区文管所的主持下,专业团队对天后宫戏台的残存建筑完成了勘测和落架(图 9),所有的构件被保存在专门的仓库中,静待日后择地复建。

2017 年,天后宫戏台的异地复建选址终于在上海苏州河滨水区域城市复兴的大背景下得到确认。规划以苏河湾绿地为核心,在复建慎余里、异地复建天后宫戏台等历史建筑的基础上,融入城市公共绿地活动、文化活动空间,建设兼容人文、生活、绿色与商业的城市新地标。

由于天后宫大殿已迁建至松江方塔园,而大殿前的钟鼓楼、大殿后的寝殿等建筑已湮灭,本次的异地复建方案仅对 2006 年时的残存部分以及有据可考的东、西看楼进行修复。与戏台相对的大殿和钟鼓楼的位置预留了草坪广场空间,通过景观元素示意原大殿的轮廓与柱子位置。这一留白的历史景观叙事手法弥补了些许空间不完整的缺憾。

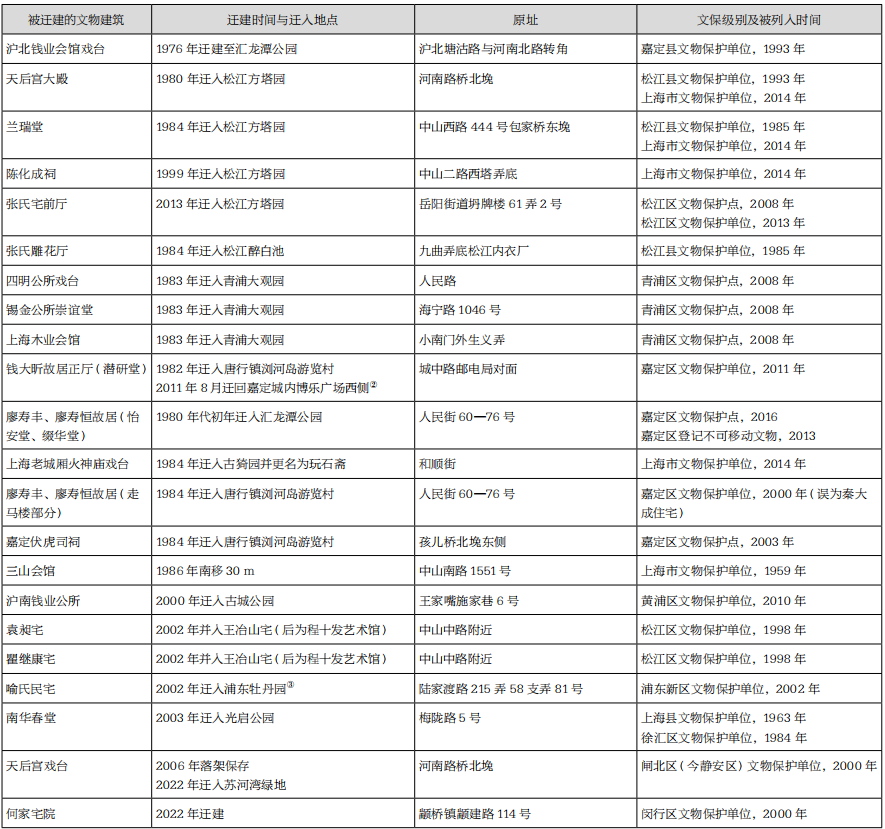

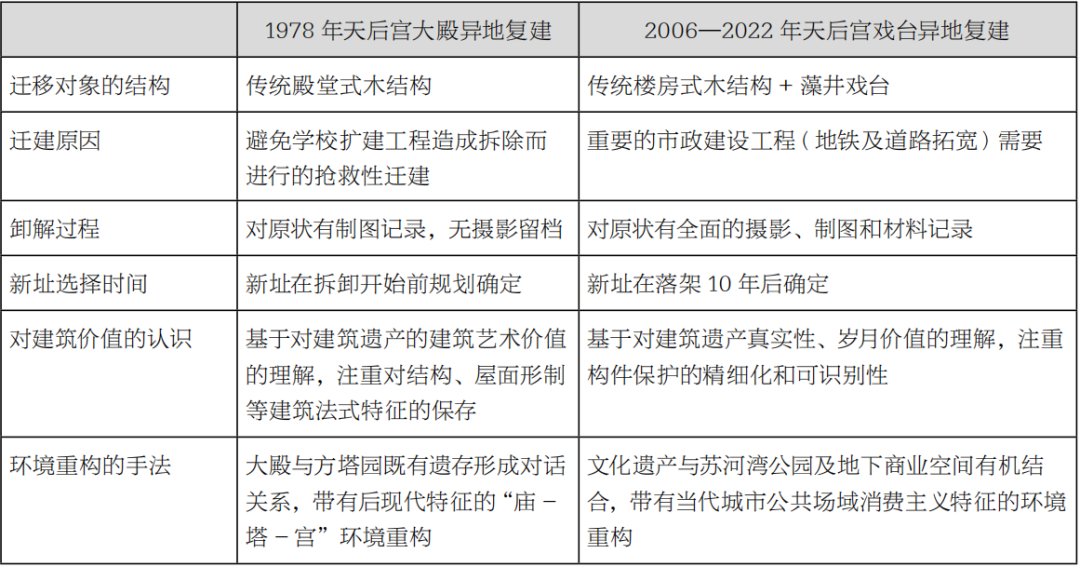

2019 年开始,上海交通大学建筑文化遗产保护国际研究中心陆续对天后宫戏台留存的砖、木、石等构件进行了细致的记录、清点、扫描、测绘、检测等工作,并在此基础上,对天后宫戏台制定了细致的异地复建方案。在修缮勘察方案的编制过程中,对木构件进行了细致的材料性能及病害检测,辨明当时营造天后宫所用的木材种类(图 10)以及其残损特点,作为修复这些木构件的重要依据。同时,运用现代科技手段,比如对保存下来的戏台砖木构件进行三维扫描建模(图 11),最大程度地保存及还原历史构件的信息。

图10 用显微镜观察木构件纤维构造以判定木材种类;

修缮工作在技术上的重点是如何将2006 年落架后保留下来的 1540 件砖构件和 1 033 件木构件妥善修复,并在复建中准确复位。

保留下来的砖构件,主要集中在天后宫戏台门楼的正立面。门楼的砖细墙面有十几种构件,包括贴面砖、字碑、砖细门套、砖细斗拱、砖细檐头、檐枋砖雕、龙纹砖雕、将板、倒挂如意等。现存砖细构件超过千件,其中残缺不全者占很大比例。对于砖雕装饰构件中的残缺,有条件按照历史工艺恢复的,就进行补配;已经无法考证原貌的,就保留现状,不做修复。以门楼的砖细上枋砖雕为例,这本是一幅由若干 40 cm 长的砖雕件构成的长卷,现存的砖雕件大约仅余原初数量的三分之二。修缮方案没有对复原依据不足的缺失砖细上枋砖雕进行补配,而是采用了留白的处理方法。(图 12)

保留下来的原始木作构件,则集中在建筑北侧的戏台一侧。除部分藻井构件(斗栱类)的树种为香樟外,均为杉木。木质阻力仪检测结果表明,很多木构件在表观上强度良好,约有 33.3% 的木构件内部有强度降低的现象,可能是内部开裂或糟朽造成的。另外,30% 的木构件有明显残损,还有含水率偏高的问题。修缮过程中对原有木构件都进行了细致修复,存留了自然的色泽;残损处则用老木料进行镶补。比如戏台中心的旋转斗栱穹窿藻井,由数百件藻井斗栱木螺旋“编织”而成,每一构件都饰以水纹,好似螺旋上升的朵朵浪花,四周由镶嵌的弧形天花梁勾勒出水的涟漪。而这看似复杂的戏台穹顶,其实只用到了两三种构件。修缮团队邀请香山帮“江南古建筑技艺代表性传承人”过汉泉作为木作技术顾问,在三维数字化扫描的基础上,对构件进行建模复原,并在实际施工前进行 1 ∶ 1 预拼接。对于缺失或糟朽而不能使用的木构件,则使用相同木材补配。修复后的藻井(图 13)不做整体镀金处理,保留原构件真实的历史痕迹。

当零散的构件经过细致考证与谨慎推断,重新构成一个落架前状态的天后宫戏台整体时,整座建筑的完整性与真实性也得到了最大程度的保留,呈现了天后宫戏台集建筑、结构、装饰于一体的整体艺术价值。仔细判别的话,可以看出新旧砖木构件在色泽上的差异,凸显新旧构件的可识别性。

由于中国传统木结构建筑较之砖石结构建筑更易于拆解,迁建在中国的文物保护工程中并不鲜见,较为著名的有山西芮城永乐宫迁建工程、重庆云阳张飞庙文物迁建工程等。

上海天后宫的两次迁建保护实践,反映了不同时期对于天后宫的价值认知的差异。在对天后宫大殿与戏台的迁建做出评述之前,有必要对相关迁建案例,以及国内外文物古迹保护宪章、宣言和法规条例中关于文物建筑迁建的条文加以梳理。

文物建筑的迁移是文物保护工程中的一种特殊类型,在中外文物保护法规及宪章中,均被加以严格控制。在国际宪章中,《威尼斯宪章》(The Venice Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites,1964)第七条提出:“古迹不能与其所见证的历史和其产生的环境分离。除非出于保护古迹之需要,或因国家或国际之极为重要利益而证明有其必要,否则不得全部或局部搬迁古迹。”《巴拉宪章》(Burra Charter,1999)认为“场所的物理地点是遗产文化价值的一部分”,“迁建只在对于文化遗产的存活来说是唯一实际的选项时才可被接受”。《会安草案》(Hoi An Protocols for Best Con-servation Practice in Asia,2005)也持相同立场。

中国的《文物保护工程管理办法》(2003)将“迁移工程”定义为“因保护工作特别需要,并无其它更为有效的手段时所采取的将文物整体或局部搬迁、异地保护的工程”。按照施工方法的不同,迁移工程可分为整体移动(平移)和拆解后在异地重建(即迁建)两种。《中国文物古迹保护准则》(以下简称《准则》)第二十九条 在论及迁建保护时明确指出:“迁建:是经过特殊批准的个别的工程,必须严格控制。”《准则》也特别提到了迁建工程的原则,迁建工程应当在以下特殊情况下才可被允许:“1. 特别重要的建设工程需要;2. 由于自然环境改变或不可抗拒的自然灾害影响,难以在原址保护;3. 单独的实物遗存已失去依托的历史环境,很难在原址保护;4. 文物古迹本身具备可迁移特征。”

考察上海同时期同类型案例(表 1),可以看到,20 世纪 70 年代至 21 世纪初,迁建保护在上海曾被普遍认为是平衡保护和建设的重要思路。案例中的历史建筑被迁建主要是为了配合中心城区、市郊县区的市政建设及旧城改造。这些建筑基本上都为传统(砖)木结构建筑,在技术上具备落架迁建的条件。除了方塔园外,青浦大观园、松江醉白池、嘉定汇龙潭公园、光启公园、古城公园、浦东牡丹园等公园,成为承载迁建文物建筑的“庇护所”。迁建后的建筑也为公园增添了新的景点,并被赋予了新的功能和内涵。2000 年以后,随着文化遗产保护与管理制度的完善,此类文物建筑迁建工程开始受到严格控制。

值得说明的是,在这一时期的迁建工程中,除了文物建筑本体与其所处环境的真实性与完整性受到损害之外,文物建筑的原历史身份也同时趋向消解。例如,嘉定城中廖寿丰、廖寿恒故居的走马楼于 1984 年迁入唐行镇浏河岛游览村,在 2000 年被公布为嘉定区文物保护单位时被误作为秦大成故居;袁昶宅原为占地规模较大的三路七进宅邸,在 2002 年与瞿继康宅一起并入王冶山宅后,三宅的原格局已经较难分辨。

1978 年,上海天后宫尚未被列入官方的文物保护单位名单。大殿的迁建是基于专家学者对天后宫建筑价值的认识而做出的抢救性保护。这次迁建保护注重的,是对文化遗产本体的建筑艺术价值的保存。与塑造方塔园“露天文物博物馆”属性并行的是对迁建后的天后宫大殿进行的“风格性修复”。虽然天后宫大殿作为香山帮在上海营建的代表之作,在迁建后的方塔园里得以再现,但是大殿与戏台之间的空间关系等历史信息在迁建的过程中丢失了。对于这一完整性受损的问题,洪崇恩在《上海著名历史建筑天后宫如何走向未来》一文中曾有所阐述。

2004 年,残存在河南北路桥北原址的天后宫戏台获得了区级文物保护单位的身份。相对于天后宫重要的建筑与文化遗产价值而言,这一官方文物身份的认定来得有点迟。而仅两年之后,天后宫门楼、戏台与看楼却因重大市政建设而落架。这一事件反映了城市遗产在面临重大市政建设时的弱势,同时也反映了保护不可移动文物“原境原址”的意义在当时并没有得到政府有关部门的重视。落架入库后,随着地铁10 号线的建设与河南北路的拓宽,原天后宫的基地成为了拓宽后道路的一部分。至此,上海天后宫在诞生 100 余年后,彻底失去了与其相伴相生的环境。

2019 年,随着苏河湾地区规划的成型,天后宫确认于原位西侧的山西北路畔复建。虽然规划将其与公园、地下商业空间做了有机结合(图 14),可谓匠心巧思,但原有建筑环境的改变,不可避免地导致了历史与文化价值的损失。而且新天后宫选址的正南侧面对高层住宅小区,限制了天后宫至苏州河水岸的视廊的形成,也是一大遗憾。

在原境丧失的背景之下,天后宫戏台落架留存的砖雕及木构件,成为了天后宫历史真实性的重要见证。2019 年至 2022 年间,留存的砖雕及木构件经过科学检测与研究,最终在新址归位,并在色泽上区分新旧构件,保留构件的岁月痕迹,反映了当代对文化遗产的岁月价值、真实性以及科学保护方法的进一步理解。而从 2006 年至 2022 年,跨越 16 年的落架、研究与异地复建的过程也让天后宫戏台成为了上海城市遗产保护的一个特殊见证。

值得注意的是,上海天后宫这两组从历史环境中抽离的建筑,在新环境里并不仅是标本意义上的存在,在原文化场所及其意义消散之后,它们已嵌入新的环境里,参与建构新的文化意义。表 2 对比了两次迁建对象的结构特征、迁建原因、卸解过程、价值认识及环境重构手法的异同。相较于大殿的迁建,天后宫戏台的迁建历时更长,迁建的地址在落架后 10 年才确定,体现了遗产保护实践的推进在当代快速更新的城市环境中存在相当的不确定性。

本文对天后宫在 1978 年至 2022 年间的迁建历程作出评述,检视当代文化遗产保护的理念与实践之间的张力。1978 年天后宫大殿迁入方塔园,使得上海天后宫的完整性与真实性受到了不可逆转的损失,但在新的空间环境中,大殿焕发出了持续的生命力。天后宫戏台在 2006 年至 2022 年的异地复建工程之后,承载着各式各样的文化展示及商业活动。活化后的上海天后宫戏台的定位,是基于对天后宫历史地位的比附,也有从场所整体运营角度的考量。

细读上海天后宫 1978 年至 2002 年的“迁建保护史”,我们可以感受到一座城市对一座建筑文化价值的认知与姿态的发展与变化。记录与解读这些变化,可以帮助我们更好地理解这一文化遗产在百余年中经历的文脉断裂与意义重构,理解在不同的历史语境下文化遗产保护工程所面临的局限与挑战。

图8 天后宫大殿迁建修缮设计平面图(1979年7月)

继天后宫之后,陆续有松江旧城中的兰瑞堂、陈化成祠、张氏宅大厅分别于1984 年、1999 年、2013 年迁入方塔园。1993 年,天后宫以“天妃宫”之名被列为松江县文物保护单位。2014 年,园内的望仙桥、砖刻照壁、兰瑞堂、陈化成祠被合并公布为上海市文物保护单位。方塔园已成为名副其实的“露天文物博物馆”,同时也是各时期市政建设与文物建筑之冲突困境及其解决思路的见证。

2000 年,天后宫残存的门楼、戏台与局部看楼,以“天后宫戏台”为名被列为闸北区文物保护单位。由于多年来作为民居被超负荷使用,屋面与墙面改动较多,保存情况堪忧。

2006 年,由于上海地铁 10 号线天潼路地铁站的修建与河南北路的拓宽,原天后宫地块被纳入市政道路范围,在当时闸北区文管所的主持下,专业团队对天后宫戏台的残存建筑完成了勘测和落架(图 9),所有的构件被保存在专门的仓库中,静待日后择地复建。

2017 年,天后宫戏台的异地复建选址终于在上海苏州河滨水区域城市复兴的大背景下得到确认。规划以苏河湾绿地为核心,在复建慎余里、异地复建天后宫戏台等历史建筑的基础上,融入城市公共绿地活动、文化活动空间,建设兼容人文、生活、绿色与商业的城市新地标。

由于天后宫大殿已迁建至松江方塔园,而大殿前的钟鼓楼、大殿后的寝殿等建筑已湮灭,本次的异地复建方案仅对 2006 年时的残存部分以及有据可考的东、西看楼进行修复。与戏台相对的大殿和钟鼓楼的位置预留了草坪广场空间,通过景观元素示意原大殿的轮廓与柱子位置。这一留白的历史景观叙事手法弥补了些许空间不完整的缺憾。

2019 年开始,上海交通大学建筑文化遗产保护国际研究中心陆续对天后宫戏台留存的砖、木、石等构件进行了细致的记录、清点、扫描、测绘、检测等工作,并在此基础上,对天后宫戏台制定了细致的异地复建方案。在修缮勘察方案的编制过程中,对木构件进行了细致的材料性能及病害检测,辨明当时营造天后宫所用的木材种类(图 10)以及其残损特点,作为修复这些木构件的重要依据。同时,运用现代科技手段,比如对保存下来的戏台砖木构件进行三维扫描建模(图 11),最大程度地保存及还原历史构件的信息。

图10 用显微镜观察木构件纤维构造以判定木材种类;

修缮工作在技术上的重点是如何将2006 年落架后保留下来的 1540 件砖构件和 1 033 件木构件妥善修复,并在复建中准确复位。

保留下来的砖构件,主要集中在天后宫戏台门楼的正立面。门楼的砖细墙面有十几种构件,包括贴面砖、字碑、砖细门套、砖细斗拱、砖细檐头、檐枋砖雕、龙纹砖雕、将板、倒挂如意等。现存砖细构件超过千件,其中残缺不全者占很大比例。对于砖雕装饰构件中的残缺,有条件按照历史工艺恢复的,就进行补配;已经无法考证原貌的,就保留现状,不做修复。以门楼的砖细上枋砖雕为例,这本是一幅由若干 40 cm 长的砖雕件构成的长卷,现存的砖雕件大约仅余原初数量的三分之二。修缮方案没有对复原依据不足的缺失砖细上枋砖雕进行补配,而是采用了留白的处理方法。(图 12)

保留下来的原始木作构件,则集中在建筑北侧的戏台一侧。除部分藻井构件(斗栱类)的树种为香樟外,均为杉木。木质阻力仪检测结果表明,很多木构件在表观上强度良好,约有 33.3% 的木构件内部有强度降低的现象,可能是内部开裂或糟朽造成的。另外,30% 的木构件有明显残损,还有含水率偏高的问题。修缮过程中对原有木构件都进行了细致修复,存留了自然的色泽;残损处则用老木料进行镶补。比如戏台中心的旋转斗栱穹窿藻井,由数百件藻井斗栱木螺旋“编织”而成,每一构件都饰以水纹,好似螺旋上升的朵朵浪花,四周由镶嵌的弧形天花梁勾勒出水的涟漪。而这看似复杂的戏台穹顶,其实只用到了两三种构件。修缮团队邀请香山帮“江南古建筑技艺代表性传承人”过汉泉作为木作技术顾问,在三维数字化扫描的基础上,对构件进行建模复原,并在实际施工前进行 1 ∶ 1 预拼接。对于缺失或糟朽而不能使用的木构件,则使用相同木材补配。修复后的藻井(图 13)不做整体镀金处理,保留原构件真实的历史痕迹。

当零散的构件经过细致考证与谨慎推断,重新构成一个落架前状态的天后宫戏台整体时,整座建筑的完整性与真实性也得到了最大程度的保留,呈现了天后宫戏台集建筑、结构、装饰于一体的整体艺术价值。仔细判别的话,可以看出新旧砖木构件在色泽上的差异,凸显新旧构件的可识别性。

由于中国传统木结构建筑较之砖石结构建筑更易于拆解,迁建在中国的文物保护工程中并不鲜见,较为著名的有山西芮城永乐宫迁建工程、重庆云阳张飞庙文物迁建工程等。

上海天后宫的两次迁建保护实践,反映了不同时期对于天后宫的价值认知的差异。在对天后宫大殿与戏台的迁建做出评述之前,有必要对相关迁建案例,以及国内外文物古迹保护宪章、宣言和法规条例中关于文物建筑迁建的条文加以梳理。

文物建筑的迁移是文物保护工程中的一种特殊类型,在中外文物保护法规及宪章中,均被加以严格控制。在国际宪章中,《威尼斯宪章》(The Venice Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites,1964)第七条提出:“古迹不能与其所见证的历史和其产生的环境分离。除非出于保护古迹之需要,或因国家或国际之极为重要利益而证明有其必要,否则不得全部或局部搬迁古迹。”《巴拉宪章》(Burra Charter,1999)认为“场所的物理地点是遗产文化价值的一部分”,“迁建只在对于文化遗产的存活来说是唯一实际的选项时才可被接受”。《会安草案》(Hoi An Protocols for Best Con-servation Practice in Asia,2005)也持相同立场。

中国的《文物保护工程管理办法》(2003)将“迁移工程”定义为“因保护工作特别需要,并无其它更为有效的手段时所采取的将文物整体或局部搬迁、异地保护的工程”。按照施工方法的不同,迁移工程可分为整体移动(平移)和拆解后在异地重建(即迁建)两种。《中国文物古迹保护准则》(以下简称《准则》)第二十九条 在论及迁建保护时明确指出:“迁建:是经过特殊批准的个别的工程,必须严格控制。”《准则》也特别提到了迁建工程的原则,迁建工程应当在以下特殊情况下才可被允许:“1. 特别重要的建设工程需要;2. 由于自然环境改变或不可抗拒的自然灾害影响,难以在原址保护;3. 单独的实物遗存已失去依托的历史环境,很难在原址保护;4. 文物古迹本身具备可迁移特征。”

考察上海同时期同类型案例(表 1),可以看到,20 世纪 70 年代至 21 世纪初,迁建保护在上海曾被普遍认为是平衡保护和建设的重要思路。案例中的历史建筑被迁建主要是为了配合中心城区、市郊县区的市政建设及旧城改造。这些建筑基本上都为传统(砖)木结构建筑,在技术上具备落架迁建的条件。除了方塔园外,青浦大观园、松江醉白池、嘉定汇龙潭公园、光启公园、古城公园、浦东牡丹园等公园,成为承载迁建文物建筑的“庇护所”。迁建后的建筑也为公园增添了新的景点,并被赋予了新的功能和内涵。2000 年以后,随着文化遗产保护与管理制度的完善,此类文物建筑迁建工程开始受到严格控制。

值得说明的是,在这一时期的迁建工程中,除了文物建筑本体与其所处环境的真实性与完整性受到损害之外,文物建筑的原历史身份也同时趋向消解。例如,嘉定城中廖寿丰、廖寿恒故居的走马楼于 1984 年迁入唐行镇浏河岛游览村,在 2000 年被公布为嘉定区文物保护单位时被误作为秦大成故居;袁昶宅原为占地规模较大的三路七进宅邸,在 2002 年与瞿继康宅一起并入王冶山宅后,三宅的原格局已经较难分辨。

1978 年,上海天后宫尚未被列入官方的文物保护单位名单。大殿的迁建是基于专家学者对天后宫建筑价值的认识而做出的抢救性保护。这次迁建保护注重的,是对文化遗产本体的建筑艺术价值的保存。与塑造方塔园“露天文物博物馆”属性并行的是对迁建后的天后宫大殿进行的“风格性修复”。虽然天后宫大殿作为香山帮在上海营建的代表之作,在迁建后的方塔园里得以再现,但是大殿与戏台之间的空间关系等历史信息在迁建的过程中丢失了。对于这一完整性受损的问题,洪崇恩在《上海著名历史建筑天后宫如何走向未来》一文中曾有所阐述。

2004 年,残存在河南北路桥北原址的天后宫戏台获得了区级文物保护单位的身份。相对于天后宫重要的建筑与文化遗产价值而言,这一官方文物身份的认定来得有点迟。而仅两年之后,天后宫门楼、戏台与看楼却因重大市政建设而落架。这一事件反映了城市遗产在面临重大市政建设时的弱势,同时也反映了保护不可移动文物“原境原址”的意义在当时并没有得到政府有关部门的重视。落架入库后,随着地铁10 号线的建设与河南北路的拓宽,原天后宫的基地成为了拓宽后道路的一部分。至此,上海天后宫在诞生 100 余年后,彻底失去了与其相伴相生的环境。

2019 年,随着苏河湾地区规划的成型,天后宫确认于原位西侧的山西北路畔复建。虽然规划将其与公园、地下商业空间做了有机结合(图 14),可谓匠心巧思,但原有建筑环境的改变,不可避免地导致了历史与文化价值的损失。而且新天后宫选址的正南侧面对高层住宅小区,限制了天后宫至苏州河水岸的视廊的形成,也是一大遗憾。

在原境丧失的背景之下,天后宫戏台落架留存的砖雕及木构件,成为了天后宫历史真实性的重要见证。2019 年至 2022 年间,留存的砖雕及木构件经过科学检测与研究,最终在新址归位,并在色泽上区分新旧构件,保留构件的岁月痕迹,反映了当代对文化遗产的岁月价值、真实性以及科学保护方法的进一步理解。而从 2006 年至 2022 年,跨越 16 年的落架、研究与异地复建的过程也让天后宫戏台成为了上海城市遗产保护的一个特殊见证。

值得注意的是,上海天后宫这两组从历史环境中抽离的建筑,在新环境里并不仅是标本意义上的存在,在原文化场所及其意义消散之后,它们已嵌入新的环境里,参与建构新的文化意义。表 2 对比了两次迁建对象的结构特征、迁建原因、卸解过程、价值认识及环境重构手法的异同。相较于大殿的迁建,天后宫戏台的迁建历时更长,迁建的地址在落架后 10 年才确定,体现了遗产保护实践的推进在当代快速更新的城市环境中存在相当的不确定性。

本文对天后宫在 1978 年至 2022 年间的迁建历程作出评述,检视当代文化遗产保护的理念与实践之间的张力。1978 年天后宫大殿迁入方塔园,使得上海天后宫的完整性与真实性受到了不可逆转的损失,但在新的空间环境中,大殿焕发出了持续的生命力。天后宫戏台在 2006 年至 2022 年的异地复建工程之后,承载着各式各样的文化展示及商业活动。活化后的上海天后宫戏台的定位,是基于对天后宫历史地位的比附,也有从场所整体运营角度的考量。

细读上海天后宫 1978 年至 2002 年的“迁建保护史”,我们可以感受到一座城市对一座建筑文化价值的认知与姿态的发展与变化。记录与解读这些变化,可以帮助我们更好地理解这一文化遗产在百余年中经历的文脉断裂与意义重构,理解在不同的历史语境下文化遗产保护工程所面临的局限与挑战。

作者简介:

冯立, 上海创物建筑设计有限公司( 上海 200032)设计总监,上海交通大学设计学院(上海 200240)行业导师

杨鹏,上海交通大学设计研究总院有限公司(上海 200030)建筑师

曹永康, 上海交通大学设计学院( 上海 200240)教授,本文通讯作者

完整阅读见《建筑遗产》2024年第4期(总第36期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

冯立,杨鹏,曹永康.城市文化遗产的迁建保护实践——以上海天后宫为例[J]. 建筑遗产, 2024(04): 118-125.

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):城市文化遗产的迁建保护实践——以上海天后宫为例

规划问道

规划问道