写在前面

在财政和土地紧约束背景下,轨道交通TOD综合开发面临利益主体多元复杂、推进难度大等困境,亟待针对性地优化发展思路及实施机制。以深圳市为例,总结轨道交通TOD综合开发政策机制实践经验,分析存量阶段轨道交通TOD综合开发面临规划统筹协调难度较大、土地资源获取难度较高、支撑轨道交通可持续发展力度不足等挑战。提出从规划统筹与传导、土地管控与供应、建设与运营资金获取3方面优化既有政策体系与实施机制,并从精细化协调轨道交通与空间关系,精准匹配市、区政府轨道交通建设运营出资责任,多源拓展资金来源等方面提出建议。强调存量阶段轨道交通TOD综合开发实施机制优化需统筹考虑轨道交通与空间协同,并精准落实各方主体责任,做好利益平衡,充分调度各方积极性,实现长远综合效益最大化。

周溶伟

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 轨交枢纽PDT院长助理 工程师

研究背景

伴随轨道交通大规模建设、快速城镇化开发,近20年中国城市在轨道交通TOD综合开发方面开展了大量实践,有效引导、支撑了城市空间拓展与优化,并通过轨道交通沿线土地综合开发收益反哺轨道交通,支持轨道交通高强度建设[1]。以成都[2]、佛山[3]等为代表的城市相继出台支持轨道交通TOD综合开发的政策文件,对开发责任界定、用地统筹、土地管理及供应、开发收益管理等方面提出实施要求,侧重面向土地增量阶段轨道交通TOD综合开发的规划实施。2023年末中国城镇化率达66.2%[4],城镇化发展模式由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,土地整备、城市更新等存量开发模式成为城市建设主要的方式。相较净地开发,存量用地权属较为复杂,开发协调难度较大,开发时序较难与轨道交通建设协同。

作为超大规模、超高密度城市代表,深圳是中国较早进入土地存量时代的城市,也是首批学习香港TOD模式实践经验的城市之一。本文以深圳市为例,总结轨道交通TOD综合开发实践经验,剖析存量阶段轨道交通TOD综合开发面临的问题,从规划统筹与传导、土地管控与供应、建设与运营资金获取等方面提出实施机制优化思路及路径,推动城市及轨道交通可持续发展。

TOD综合开发政策机制回顾

经过近20年的轨道交通快速建设,深圳市始终坚持建地铁就是建城市理念,围绕TOD模式如何更好协调轨道交通与城市发展关系、支撑轨道交通可持续发展等方面开展实践探索,从统筹推进、规划指引、土地管控等方面配套出台相关政策及机制安排(见表1)。《深圳市城市规划标准与准则(2021年)》(以下简称《深标》)[5]融入地铁车站周边开发容积率修正系数、土地混合使用等TOD控制引导要素,并通过轨道交通线路详细规划研究优化轨道交通车站周边用地布局,纳入法定图则传导。《深圳市国有土地使用权作价出资暂行办法》《深圳市法定图则土地混合使用指引(试行)》等政策解决了土地出让的问题,以创新分层确权、定向招拍挂、作价出资等模式支持轨道交通企业作为开发主体参与车站周边土地开发。在过去土地资源相对宽裕、房地产市场发展较好背景下,轨道交通企业先后获取20个净地综合开发权(物业规模超800 hm2),有效支撑了前四期轨道交通建设,深圳地铁集团也是全国少数扣除政府补贴后净利润为正的轨道交通企业之一[6]。

表1 深圳市轨道交通TOD综合开发相关政策

经过前四期轨道交通建设的探索与实践,深圳市形成了“轨道+物业”模式,并沉淀出一系列实操经验。1)完善的法律、政策保障制度是轨道交通与土地一体综合开发取得成功的基础保障;2)应对城市高密度发展需求,超大城市应建立多层次轨道交通网络与枢纽体系,打造“轨道上的生活圈”,支撑城市与轨道交通枢纽共生发展;3)由政府主导的“轨道+物业”模式,要求TOD开发建设主体兼顾城市和企业利益,实现共赢;4)轨道交通企业取得成功的关键在于直接参与土地开发,从中获得高额收益,实现有效增值收益价值捕获,并将增值收益投入新的轨道交通建设中,支撑轨道交通全生命周期可持续发展。

TOD综合开发面临的挑战

作为典型“土地小市、经济大市”,深圳市一直面临土地、空间资源有限等因素制约。2012年,深圳市存量土地供应首次超过新增建设用地供应,在全国率先进入以城市更新为主的土地存量发展阶段。土地资源紧约束下,国有储备用地日渐减少,可供整体规划开发的土地更加稀缺,面临利益主体复杂、规划统筹难度较大、土地获取难度较高、开发成本更高等诸多挑战,“轨道+物业”模式难以为继,在经济增速放缓背景下,轨道交通可持续发展面临困境。

1)规划协调与统筹不足,轨道交通与城市空间在时空上未能精准适配。

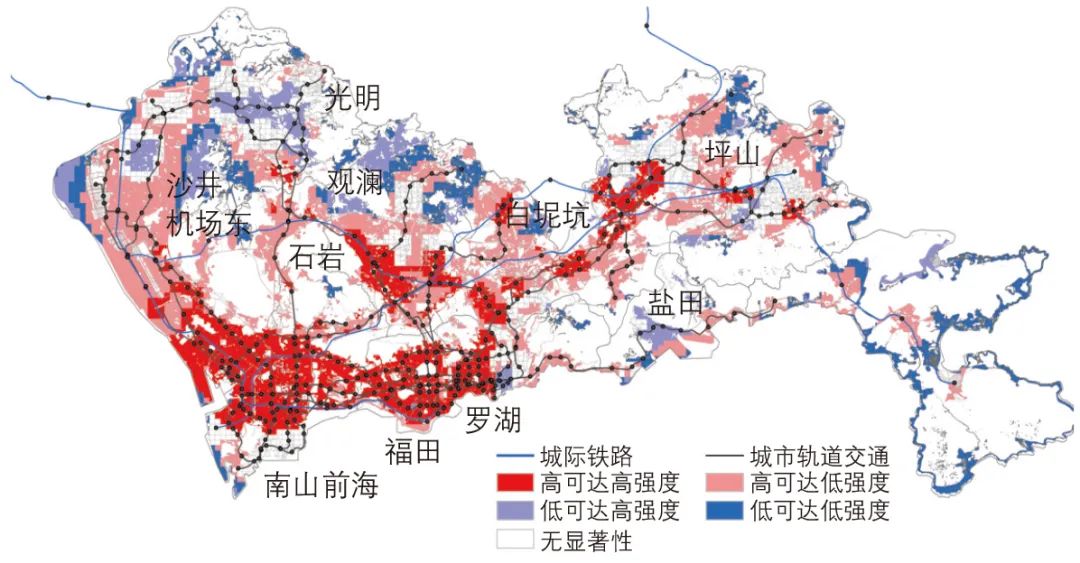

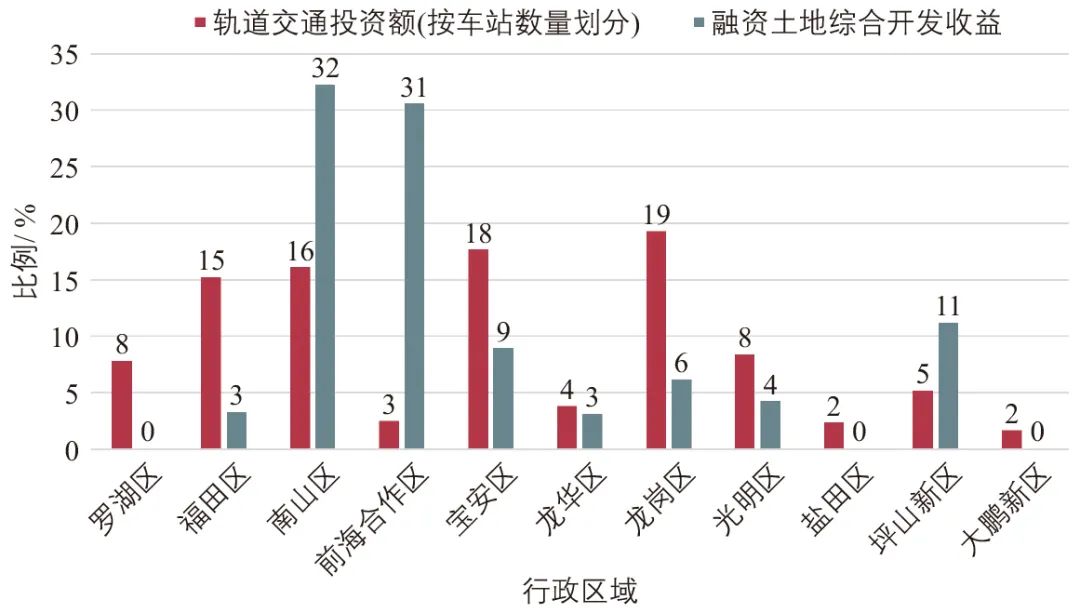

空间协调方面,深圳市轨道交通网络布局与城市空间布局协同不足。基于城市密度分区及规划轨道交通网络可达性耦合度分析发现,约有46%的区域开发能级与规划轨道交通网络可达性能级存在功能错配(见图1),轨道交通对城市空间的引导和支撑作用难以充分发挥。究其原因,一方面是国土空间规划和轨道交通专项规划互馈传导不足,城市密度分区制定在考虑交通条件时侧重道路条件作为容积率修正系数[7],缺乏与公共交通服务能级的精准挂钩;另一方面,由于城市更新项目拆迁成本高昂,为实现财务平衡,从2017年开始城市更新项目的平均规划容积率已达到6以上,高于《深标》密度上限值,导致城市开发重心未能向轨道交通车站集聚,城市空间开发呈现全域高密度蔓延式增长。

图1 深圳市规划轨道交通网络可达性与规划开发强度耦合度

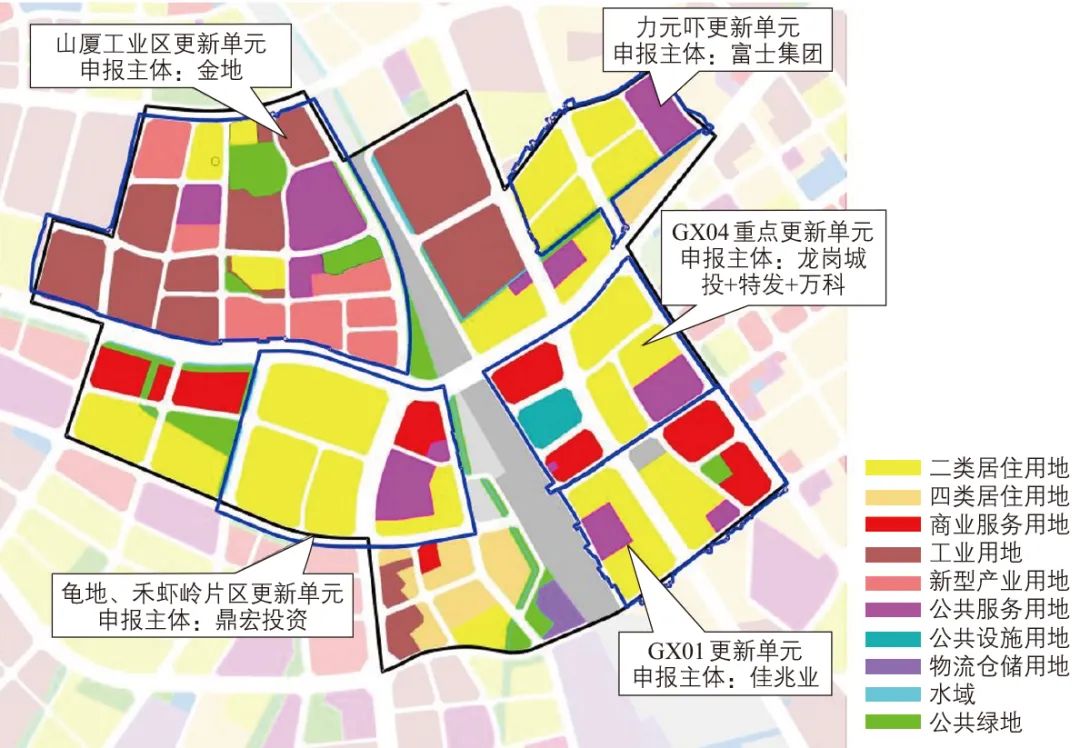

此外,轨道交通车站周边用地被多家权利主体零碎切割开发,市场主体追求经济利益最大化造成更新改造模式单一、改造方向多以居住和商业为主、城市品质空间难以保障等问题,没有形成以轨道交通枢纽为核心的集聚中心。以平湖枢纽周边为例,涉及5个城市更新单元主体,各更新单元独立规划,导致居住、商业、公共服务设施等功能均质、分散,未能以枢纽为核心统筹考虑(见图2)。

图2 深圳市平湖枢纽及周边城市更新功能分布

时序协调方面,轨道交通车站周边用地导入不及时,客流效益和资源利用率较低。2010—2018年轨道交通车站800 m范围内建筑增量8 650万m2,仅占总建筑增量的32%,尤其是城市外围轨道交通车站周边存在大量低效用地,开发滞后于车站开通,开发强度、混合度低,导致车站客流量较低或单向通勤潮汐特征明显,城市外围第三圈层约35%的轨道交通车站日均进出站量少于1万人次。

2)存量土地利益主体多元复杂,轨道交通企业土地获取难度较大。

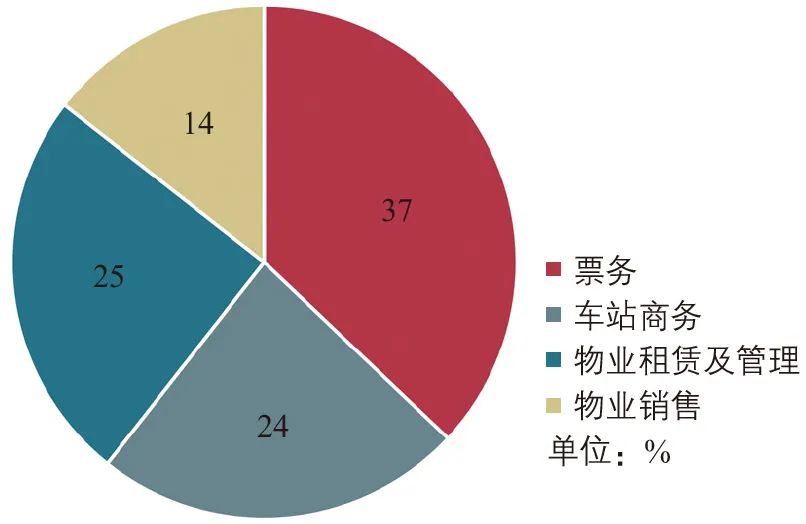

存量土地开发涉及市(区)级政府部门、轨道交通企业、社会资本方、既有居民及企业等多元主体,权属关系较为复杂,各主体间利益诉求差异较大,协调土地资源用于轨道交通TOD综合开发的难度较大。一方面,在既有政府投资事权划分、强区放权体制机制下,深圳市轨道交通建设由市级投资,而轨道交通沿线片区土地开发由区级政府统筹,尤其是土地整备和城市更新等存量开发。前四期“轨道+物业”获取土地主要以“一期一议”强干预方式,轨道交通建设责任未与各区投资匹配,例如,福田区前四期轨道交通涉及投资占总投资的15%,而贡献的融资土地综合开发收益仅占总收益的3%;前海合作区轨道交通涉及投资仅占3%,贡献的融资土地综合开发收益则占31%(见图3),各区在力争加线、加站的同时对供地积极性不高,尤其是存量土地的供应。此外,77%的城市更新项目位于在建及规划轨道交通车站800 m以内,大部分项目涉及的社会资本方、既有居民、企业等主体开发利益格局相对明确,二次开发收益已瓜分殆尽,现有政策路径下,轨道交通企业直接介入难度较大。

图3 深圳市前四期轨道交通建设各区轨道交通投资与融资土地综合开发收益占比对比

3)既有开发价值捕获方式较难支撑轨道交通庞大资金需求,可持续发展面临挑战。

深圳市仍处于轨道交通高速发展阶段,投资建设任务较重,投资压力大。2022—2030年,在建及已批待建工程共投资约6 000亿元,在财政收入增速放缓的背景下,政府财政支持轨道交通发展存在不确定性,需“轨道+物业”进一步发挥反哺支撑轨道交通建设运营作用。然而,目前轨道交通建设主要由轨道交通企业承担,车站周边用地开发主要由各大开发企业主导建设,均享受容积率奖励优惠,轨道交通建设带来的增值收益大部分被市场主体获得,增值收益并没有充分反哺轨道交通建设运营。同时,深圳地铁集团站城房地产开发收入比例一直较高[8-9](见表2),虽有效支撑了轨道交通庞大资金需求,但过去几年受房地产行业波动影响,市场去化周期加长,开发收益逐步降低,且收益为一次性入账,收入年波动较大,全生命周期可持续发展面临巨大挑战。

表2 深圳地铁集团2022年和2023年不同业态收入

资料来源:文献[8-9]。

TOD综合开发机制发展思路

深圳市轨道交通TOD综合开发政策与制度设计创新一直扮演着“压舱石”的角色。针对存量阶段轨道交通TOD综合开发面临的规划统筹不足、“轨道+物业”模式难以为继、轨道交通资金需求庞大等发展挑战,亟须从规划统筹与传导、土地管控与供应、建设与运营资金获取等方面进一步优化既有政策体系与实施机制。

1

规划统筹与传导

做好轨道交通与城市空间在时空维度的协同是轨道交通TOD综合开发规划统筹的核心。在存量发展背景下,轨道交通建设不仅是满足市民对集约、快速公共交通出行的需要,更重要的是带动城市土地再开发、重塑城市活力的重要引擎。以日本东京为例,为应对老龄化和人口下降,确定了以轨道交通枢纽为核心的“都市再生特别区域”,依托轨道交通枢纽改造建设、更宽松的容积率奖励政策和引入多元化的功能业态等措施,有效改善了地区城市空间品质,引导人口、产业进一步向轨道交通沿线集聚,提升地区经济社会活力[10]。因此,未来轨道交通TOD综合开发规划统筹需要做出以下转变:1)从无序蔓延向精明增长转变,强化轨道交通TOD综合开发规划统筹与机制传导,存量开发重点向轨道交通车站周边集聚;2)从单站开发向片区统筹转变,统筹好车站周边用地功能布局,推动用地功能混合使用,兼顾存量开发经济效益和公共利益,形成以轨道交通车站为核心的城市空间用地布局,有效提升土地的价值和利用率;3)从线城分离向线城统筹转变,结合轨道交通线路建设,做好沿线用地时序协调,保障轨道交通体系与城市空间格局在不同阶段均能紧密结合。

2

土地管控与供应

从香港“轨道+物业”的实践看[11],轨道交通企业通过深度参与沿线土地一、二级联动开发,甚至持续性运营物业可以更大程度地实现既有资源最大化利用。因此,为了解决轨道交通企业获取沿线存量用地进行综合开发的困境,政策及实施机制优化的重点是落实土地供应职责与完善土地出让模式。针对土地供应职责,在轨道交通线路建设过程中需做好沿线区政府出资责任匹配,结合土地资源开发潜力及预期收益做好绑定,落实土地资源;针对土地与出让模式,需加强对轨道交通投资建设运营主体的支持力度,结合既有政策手段推动轨道交通企业参与土地开发规划、土地储备、供地、建设、运营等环节,实现长远综合效益最大化。

3

建设与运营资金获取

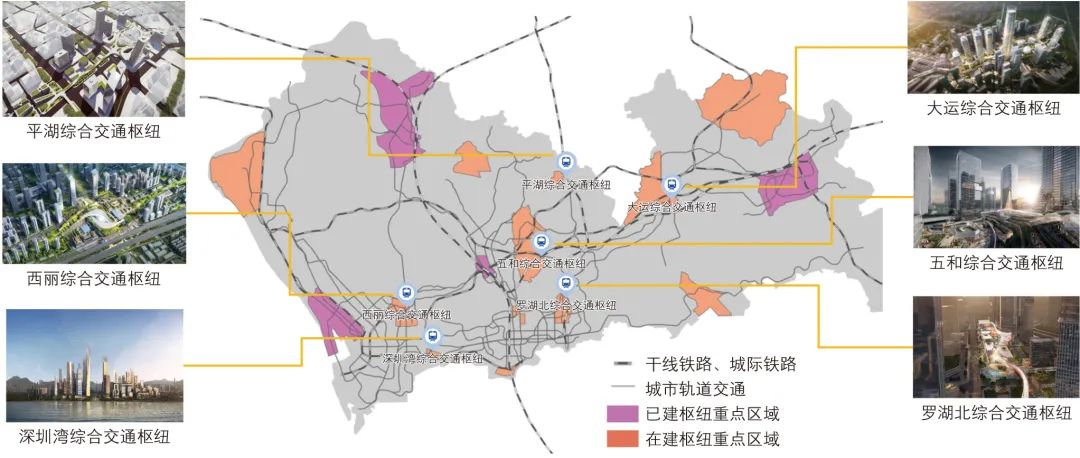

在财政紧约束背景下,需重点考虑在既有政策体系下如何进一步挖潜土地融资资金、社会资本、物业经营等渠道收入来源,缓解财政资金压力。从深圳市实践来看,轨道交通TOD综合开发融资地块已形成较为完善的价值捕获闭环,政策优化的核心是如何精准识别并捕获非轨道交通融资地块增值收益,反哺轨道交通建设。此外,借鉴香港实践经验,“轨道+物业”模式并非一味地重视沿线物业销售[12],地铁企业对部分优质物业进行自持,用于租赁及管理,虽然牺牲了部分一次性收益,但取得了长期稳定的现金流回报(见图4)。因此,轨道交通TOD综合开发需重点加强对既有资产的经营能力,加大各类资金资产资源的盘活利用力度,多源拓展资金来源。

图4 2023年香港地铁不同业态收益占比

注:不含内地及海外业务利润。

TOD综合开发实施机制优化

1

加强轨道交通空间协同治理,向存量空间要效率和效益

1)建立以公共交通为导向的城市开发动态调整机制。

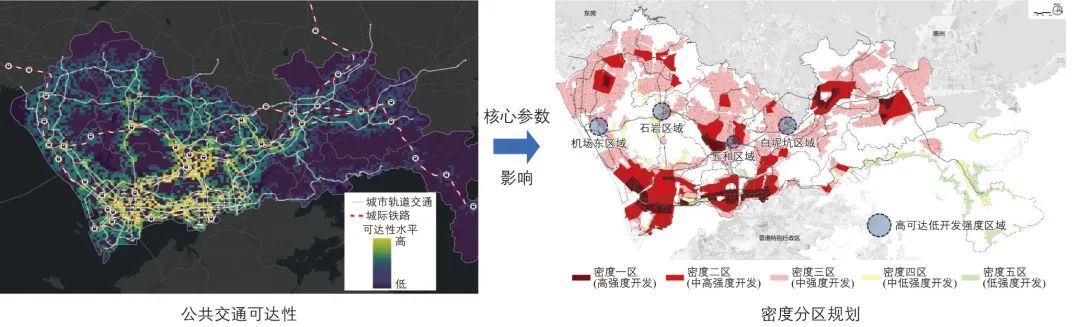

借鉴伦敦公共交通可达性水平(Public Transport Access Level, PTAL)机制[13],以公共交通可达性为核心指标,动态评估轨道交通设施供给与城市开发协调发展水平,及时反馈至城市密度分区进行修正调整(见图5),优化城市空间布局,重点强化轨道交通对城市更新容积率的引导作用,推动空间资源配置向更高可达性车站区域集聚。

图5 深圳市公共交通可达性评估与密度分区优化规划

深圳市正在围绕城市核心地区、重点区域着力推动深圳湾、大运、西丽、五和、平湖等一批高质量综合交通枢纽站城一体化开发建设(见图6)。近期实施的城市重点区域及配套综合交通枢纽将承载1.5亿m2的开发量,约占全市新增建筑量的1/3,推动新增建设增量向公共交通高可达区域倾斜,将打造成为承载城市生活和交通转换的综合性空间载体,树立“枢纽营城”典范。

图6 深圳市重点区域及配套枢纽分布概况

2)强化轨道交通车站周边用地功能混合。

落实国土空间规划“优结构”目标,以轨道交通枢纽为核心的城市更新需重点考虑周边土地功能复合、高效利用,推动职住平衡,并鼓励在城市外围地区车站规划适宜的产业和休闲娱乐场所,引导双向通勤和增加非通勤客流。以前海枢纽片区为例,通过重新审视开发规模及功能业态,将开发规模由3 000万m2核减至2 380万m2、办公人口核减18万人、居住人口提升8万人。

3)强化轨道交通车站周边用地规划法定化传导安排及建设时序管控。

在轨道交通建设规划阶段,结合线路投融资需求、已批复城市更新及土地整备用地情况等因素,由规划部门、轨道交通企业及沿线区政府划定优先开发区域,明确沿线土地预留预控、用地布局优化、容积率调整、开发时序安排等内容,作为相关法定图则修编依据,强化法定化传导。结合轨道交通建设时序,分期分批划定TOD优先开发区域土地整备实施范围,并统一纳入当期土地整备年度计划有序实施,若未能及时实施由相关责任主体承担造成的额外费用支出。

2

明确区政府土地供给责任,落实轨道交通企业“组局者”身份

1)构建轨道交通市、区共投共建共担机制。

在轨道交通新线建设阶段,建立市、区分担建设资本金、融资成本和运营补亏责任机制:轨道交通TOD综合开发融资地块配置责任按车站数量比例在各区之间分担,通过轨道交通沿线土地资源收益反哺轨道交通建设。

2)强化TOD优先开发区域内融资地块管理与供应。

针对经营性净地,原则上优先安排用作轨道交通融资地块;针对更新整备用地,鼓励由大型国有企业主导并联合轨道交通企业作为TOD优先开发区域内土地整备项目的实施主体,利用现有土地整备和城市更新改造政策获取土地资源。TOD开发用地实行分层确权,有效提升土地使用效率。对用于轨道交通、交通配套、经营物业开发的土地分别采用行政划拨、协议出让、定向招拍挂等方式供地,确保轨道交通企业获取土地使用权。

结合上述机制优化,深圳市探索并实践了“TOD+城市更新”模式。轨道交通市、区共投共建机制已纳入深圳市第六轮市、区政府投资事权划分实施方案,明确市级、区级政府以及轨道交通企业建设出资责任。在国家对轨道交通审批趋紧的背景下,按照“以地筹资”为主原则,选取16个地块作为轨道交通第五期建设规划融资地块,由轨道交通企业主导或参与开发实施,总用地面积约284.9 hm2,其中80%通过“TOD+城市更新”方式实施,有效支撑轨道交通第五期建设规划近200 km线网规模的批复。

3

多源拓展资金来源,助力轨道交通可持续发展

1)制定更精准的轨道交通增值溢价收益捕获机制。

针对地价收益反哺,精准识别轨道交通直接收益和间接受益,合理捕获地价收益,反哺至轨道交通建设。例如由轨道交通企业参与的净地及存量开发项目的土地出让收益,在刚性计提后作为轨道交通建设专项资金返还至企业,而土地开发收益全部反哺轨道交通建设和运营资金。

深圳市“沿线综合开发收益+轨道交通建设基金”TOD土地开发融资资金还款责任承担模式如图7所示。其中,按照轨道交通沿线直接受益、全市范围间接受益的原则,并兼顾考虑调动区政府融资地块供地的积极性,融资地块和非融资地块收入按照不同比例计入还款资金,直至完成对应融资还款责任为止;轨道交通企业参与的轨道交通融资地块项目土地开发收益,用于反哺轨道交通建设和运营资金,由市级相关部门对轨道交通企业参与开发项目的成本、收益进行监管。

图7 深圳市TOD土地开发融资资金还款责任承担模式

2)更科学引入社会资本。

针对轨道交通效益较好的线路,探索采用不动产投资信托基金模式(Real Estate Investment Trusts, REITs),盘活存量轨道交通优质资产,吸引社会资本。募集资金用于轨道交通新线建设,作为轨道交通融资的有效补充,提升资金效率,降低债务杠杆,减少对土地资源的依赖。

3)持续强化商业经营能力。

鼓励轨道交通企业盘活地上地下空间和商业资源,拓展与城市出行相关的增值服务,例如商业经营、写字楼、酒店、产业园区、通信、传媒广告等。鼓励应用大数据、AI等新技术,打造契合消费画像的商业运营模式,服务市民多元需求,提升城市生活品质与消费能级,持续增加商业营收。

写在最后

存量阶段深圳市轨道交通TOD综合开发面临规划统筹协调不足、土地利益权属复杂、实施难度较大、可持续发展面临挑战等问题,需统筹考虑轨道交通与空间协同,并精准落实各方主体责任,做好利益平衡,充分调度各方积极性,实现长远综合效益最大化。一方面,应强化TOD规划法定化传导与时序统筹,引导新增建设用地向轨道交通高可达区域集聚,尤其是城市综合交通枢纽区域,打造成为承载城市生活和交通转换的综合性空间载体;另一方面,应精准匹配市、区政府轨道交通建设运营出资责任,作为明确TOD优先开发区域及融资地块落实的核心依据,鼓励轨道交通企业作为实施主体参与TOD优先开发区域土地开发。针对TOD综合开发收益捕获,需制定更精准的轨道交通增值溢价收益捕获机制,精准识别轨道交通直接收益和间接受益,合理捕获地价收益,反哺至轨道交通建设。此外,还需考虑通过引入社会资本、强化轨道交通企业多元经营能力等手段扩充资金来源渠道,有效盘活存量轨道交通优质资产,持续增加营收收入,降低对土地资源的依赖。

《城市交通》2024年第6期刊载文章

作者:周溶伟,龙俊仁

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

采编平台

微博

官网

视频号

关注解锁更多精彩

2025060期

编辑 | 王海英 耿雪 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):周溶伟 | 超大城市轨道交通TOD综合开发实施机制优化:以深圳市为例

规划问道

规划问道