2024年11月15日,住房和城乡建设部与财政部联合发布通知,将城中村改造政策支持范围由最初的35个超大特大城市扩大至近300个地级及以上城市。这一政策调整,预示着全国范围内的城中村改造将成大势。

厦门是城中村改造较早的先行者。2024年11月1日至7日,厦门城市设计周聚焦“城中村现代化治理”的厦门实践而展开,逐渐形成一套系统化、可持续的城中村改造与治理机制。其中,EPC+O模式的采用具有前瞻性和创新性,尽管仍处于起步探索阶段,但随着“运营”的概念在城市更新中被不断前置、不断强调,这一模式引起我们的思考:EPC+O模式的核心内涵是什么?能够带来哪些实际益处?是否存在需要规避的潜在问题?

城中村改造离不开经济逻辑,这也是传统的棚户区或城中村改造中经常陷入的一种误区——只关注物理空间的改造提升,忽略了资本运作和盈利模式的设计。在这种误区认识之下,改造的行为更多地被理解为政府主导的公益投入,甚至被赋予“情怀工程”的色彩。诚然,这种思路满足了一部分美好的愿景,但长远来看,难以为继。(延伸阅读:城市更新十大误区)

城中村改造本质上是一场关于资源重新配置的复杂博弈,而资金是硬核资源,或核心驱动力,但这不意味着它只是“单向消耗品”。没有前期的投资人、后期的运营端是不可行的,需要一套可持续的改造机制将投入转化为回报,吸引新社会资本的进入,实现资金的循环利用。

其次,城中村改造的长期性与复杂性,要求全系统协同运作,而当前各专业环节分离的模式与之相违背。通常,城中村改造周期内的策划、设计、施工、投资、运营各环节会招募不同的实施主体,导致各个主体以“做项目”的逻辑、以盈利为主导介入城中村改造。项目由此沦为“快进快出”的短期行为:提供自己负责环节的服务,收取服务费后迅速撤离。这样一次性的介入方式,不仅容易出现环节衔接的误差,也容易令各服务主体浅尝辄止,最终效果难以保证。

再者,不少城中村改造并没有真正意识到,改造与更新不存在“完成时态”,而是一个往复、持续的过程。这种思维模式使它们在改造中更倾向于选择标准化、可复制的内容与模式,依赖同质化的操作路径,试图以最快速、最低风险的方式“完成”项目。

这样做的结果是,在一些城中村或历史古镇的改造中,更新逐渐被简化为一套“历史元素+网红业态+表面美化+媒体推广”的标准化流程。特别是社交媒体的介入后,由于互联网批量生产内容的速度远快于人的需求生成和被发现的过程,因此,一系列低端化、同质化、过度依赖互联网传播的网红业态被置入,导致空间功能被单一的“打卡”体验取代。居民需求和多样化功能被边缘化,城市空间更多地沦为互联网内容的附庸,成为单一视觉消费的背景板,而非多元互动的生活场域。结果是,表面繁荣之下,空间活力和社会价值并未得到真正的重构或提升。(延伸阅读:城市更新“网红化”)

城中村改造与治理的多种情况转变,都在呼唤一种更加有效、在地、持续的更新方法与机制。

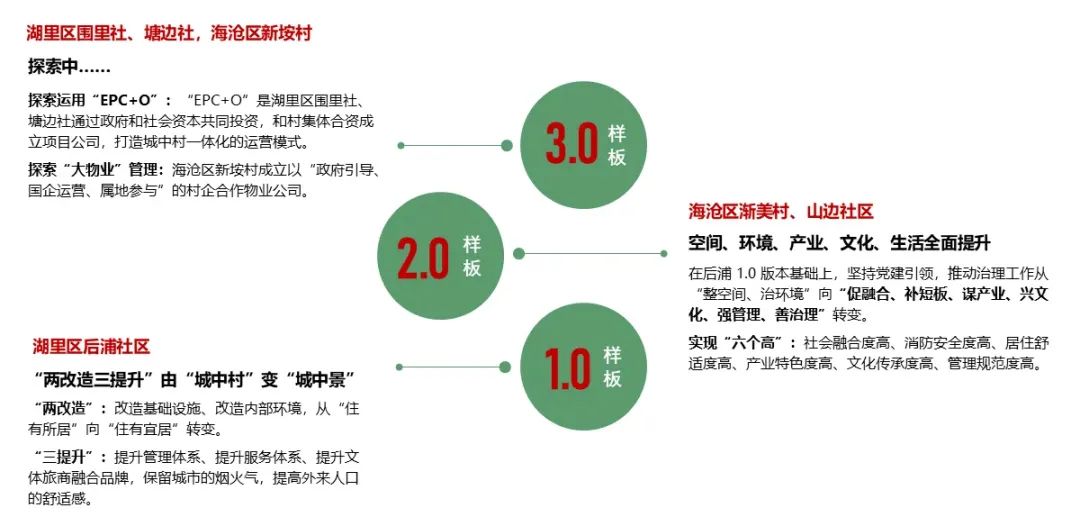

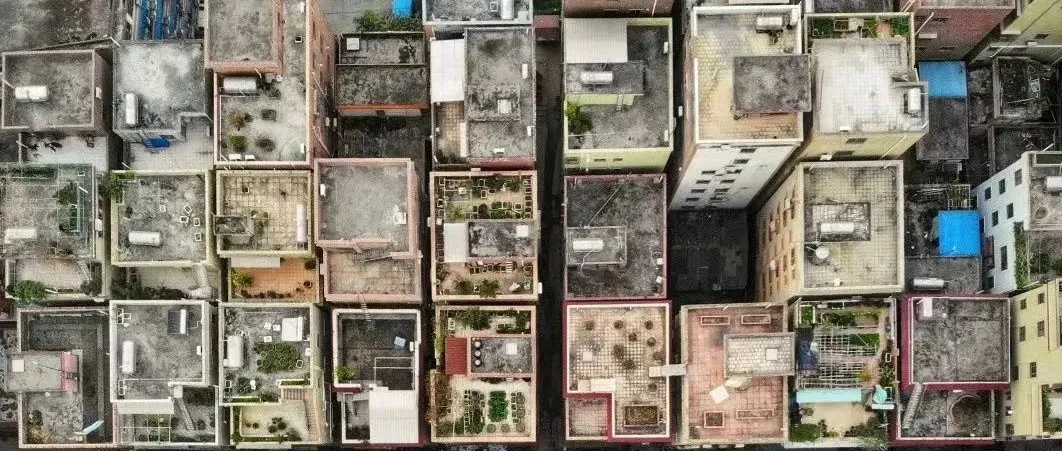

厦门从本世纪初起率先探索旧村改造,实施“村改居”政策并启动首批旧村改造项目(如黄厝、曾厝垵等),开始主动改造与治理城中村。2009年,开展城中村综合整治三年行动。2019年,发布《厦门市村庄空间布局规划(2017-2035)》,对城中村实行分类规划管控。2023年,厦门制定了城中村治理三年行动方案,确立“一年试点、两年攻坚、三年全覆盖”的分阶段治理思路,对全市 108 个城中村(369 个自然村)实施全覆盖的集中现代化治理。厦门城中村改造与治理从1.0样板到3.0样板不断升级。

其中,部分城中村在3.0样板中创新性采用EPC+O(设计+采购+施工+运营)一体化的模式。

EPC+O是集设计(Engineering)、采购(Procurement)、施工(Construction)和运营管理(Operation)于一体的综合模式。它在传统EPC项目总承包模式基础上进行延伸,包括了招商和运营管理服务。通过这种一体化的模式,总承包商负责项目全生命周期的管理任务,从前期规划到后期运营,比起前述的各专业环节分离的模式,能够更有效地整合资源,确保项目的系统性和可持续性。

厦门部分城中村的更新治理选择采用EPC+O模式,正是意识到了城中村改造中的关键问题:传统的改造机制常常缺乏明确的责任主体,各个环节分散且零碎,总体的改造目标和定位不清晰。在厦门,围里社首先采用EPC+O模式,引入中建四局组成联合体,对市政公共配套设施、出租房统租统管,及后期运营项目进行统筹规划。塘边社同样引入EPC+O模式,由福信里城市空间运营有限公司(下文简称福信里)主导,对城中村空间、集体资产、文体旅商业态进行整体策划、招商运营,与后期管理工作。

首先,它赋予了负责主体具有系统性管理思维的“大管家”角色。在福信里董事长王伟看来,“统筹”是与以往模式相比最为突出的差别,福信里作为塘边社EPC+O模式现代化治理的实施主体,不仅负责各环节的统筹、片区的统筹,也要考虑不同业态的统筹、社区公益性与商业经营性之间的的统筹与平衡。

通过一个主体的总统筹,将城中村改造中的各环节紧密结合与协调,其中部分环节可以合理交叉或提前衔接。这种方式可以有效缓解传统模式下各环节割裂与分散所存在的弊端:周期过长、衔接不畅、成本上升、效果与质量不佳等。“不同于传统做法下,一个项目各环节工作分别交由不同机构负责,设立一个统筹主体能够贯穿前期整体策划、空间设计、施工与后期运营的全过程。这样的模式下环节衔接是通畅的,理念是一脉相承的,投入成本是不易在衔接与交接环节被浪费的。”

除垂直环节的统筹以外,系统化管理的搭建,也意味着有一个更加统一完善的顶层规划指导,引导各平行板块的推进。福信里以运营为切入点,将塘边社的策划规划分为社区商业、公共服务设施、文体旅商品牌、大物业(物业管理)、智慧社区,以及社区营造六大板块来推进。王伟与《城市中国》谈到城中村运营与治理的可持续性时,尤其提到需要统筹与兼顾社区公益性和商业经营性,“有一些业态的收入相对比较高,但是像配个钥匙、修个鞋等便民的小生意,在市场的租金竞争中是难以生存的。这样的情况就需要负责主体进行统筹,通过盈利业态补贴非盈利性质但社区必需的业态,统筹下来如果账目是算得过来的,收支是平衡的,那么这个业态体系就比较完整了。”由此看来,当局部利益和整体利益(项目的长期目标或全域规划)发生冲突时,“大管家”的存在更容易做出综合的评判和平衡。

其次,倒逼城中村改造进行自我造血。在塘边社的EPC+O模式下,负责主体既是设计方,也是施工方,更是未来的运营方,这种收益与责任的绑定机制,可以说是对城中村改造与治理质量的倒逼升级。当需要从全生命周期的角度算总账时,这就不是一场短视的利益游戏,而是一场深思熟虑的长期投资。如此一来,后期运营如何自我“造血”的问题就成为前提和必选项。

塘边社位于厦门岛较为中心的位置,且以年轻打工群体为主,外来人口高达82%,因此在整体策划上,它被首先作为“居住社区”来考虑。在政府对塘边社进行基本情况梳理的基础上,福信里结合15分钟社区生活圈规划导则,对区域环境、空间资源、产业结构、公共服务、人口结构等进行全方位调研分析,并且根据不同居民群体、不同年龄层差别分析,对空间环境进行整改提升,对社区配套服务以及商业服务进行查漏补缺。在“民生街”上,我们看到满足民众生活必需的缝补店、便利店、理发店、药店、老年日间照料等各类便民服务场所。没有居住社区,城中村的运营与治理便是无根之本。

“物质空间的改造只是阶段性的工作,要让城中村持续发展,并让当地老百姓都能切实受益,就必然涉及到社区造血功能的提升。”厦门的城中村现代化治理中提出“四大社区”目标,其中“宜业社区”强调通过精确策划、量身定制的方案,发掘、培育与发展城中村自身产业和“造血能力”,使其不再主要依靠外来资金。塘边社内保存了百年来的历史与民俗文化建筑,往北毗邻着自然景观石头皮山,打造一条位于厦门岛中部独特的城中村历史人文与自然景观线可以说是顺势而为,也呼应了厦门城中村改造与治理的“三提升”愿景之一,提升文体旅商融合品牌。

塘边社主街业态丰富,汇集了餐饮小吃、蔬菜水果、便利店、托育所等各类店铺设施,另一侧的公共广场空间为居民提供了邻里互动、下棋打牌的场所。(摄影/许诺)

塘边社主街业态丰富,汇集了餐饮小吃、蔬菜水果、便利店、托育所等各类店铺设施,另一侧的公共广场空间为居民提供了邻里互动、下棋打牌的场所。(摄影/许诺)

如何将城中村的产业愿景落到实处,福信里也有一条正在探索的路径。他们也曾考虑过以地产思维,通过市场化手段收回与整合部分空间,进行统一策划与培育。然而这一方式最终被摒弃,是因为感知到城中村自有一套独特的运行逻辑与机制。如王伟所认为的,城中村的“烟火气”并非可以轻易复制的,而是“慢慢长出来”的,其独特性就在于它的人群主体很多元,空间很丰富,它们的有机互动可以产生各种可能性。

EPC+O作为城中村改造的创新模式,其长期的可行性仍然需要时间来验证。这一过程中,需要规避诸多潜在问题和挑战。例如,要防止形式上一体化,但本质上仍分离割裂的合作体系。

更为重要却也常常被忽视的一点是,EPC+O模式使得管理统一,但也令运营风险高度集中,需关注总包运营主体的资金链健康状况,杜绝项目烂尾和发展失控等局面;同时,产业与运营模式的挑选切勿贪图短期的经济效益。王伟也与《城市中国》分享道,在「EPC+O」模式中「EPC」相对来说是阶段性的,但对于城中村范围内的空间以及整个社区的「O」即运营是长久性的。相比第一阶段的集中投入,随着后续社会资本的参与及其运营投入加大,需要通过逐步增加运营收入去实现收支平衡并确保收益正向。这无疑是个挑战,所以必须创新,无论是统筹机制上,还是管理办法上,还是业态引入和培育上。

来源:城市中国杂志.

住房城乡建设部、财政部联合印发通知部署各地进一步做好城中村改造工作

专家访谈 | 城中村改造加速落地 为“止跌回稳”再助力

国常会部署超大特大城市城中村改造│《深圳市城中村保障房规模化品质化改造提升指引》来了

【专家解读】深度解析城中村改造:周期多长、模式有何变化、如何影响楼市

原文始发于微信公众号(规划中国):像经营家园一样经营城中村——厦门城中村改造的EPC+O模式

规划问道

规划问道