同济大学硕士学位论文 作者:吴静 指导教师: 蔡永洁教授

同济大学硕士学位论文 作者:吴静 指导教师: 蔡永洁教授

近日中共中央、国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干建议》。相关问题引起了广泛关注与讨论。在对封闭式住宅小区习以为常的今天,人们甚至难以想象开放式居住街区的形态与模式。本文作者采用了空间形态学和环境行为学的方法对三个现实中的开放式居住街区进行了调研,发现了开放式居住街区多方面的内在价值,其安全问题以及私密性与公共性矛盾能通过一定措施得到预防缓解。结论认为:开放是可行的;开放的法则具体表现为选择性和控制性的开放。

绪论

从古至今中国的居住空间类型普遍具有内向性特点。受传统观念所影响,封闭式居住区成为目前中国居住区设计建设的标准模式。规划设计忽视了“街区”对建筑与城市之间的过度作用,连续的封闭居住区导致了城市街区的封闭,使得城市街道界面往往是一贯到底的围墙。虽然封闭的办法一定程度上隔离了城市的喧嚣和潜在威胁,但是却割裂了城市空间各部分的联系,也使传统邻里之间的交往越来越薄弱。

与“封闭”相对的“开放”,即开放式居住街区,是如何发挥其价值作用的?这种开放的模式又是如何解决其自身的弊端和问题的?

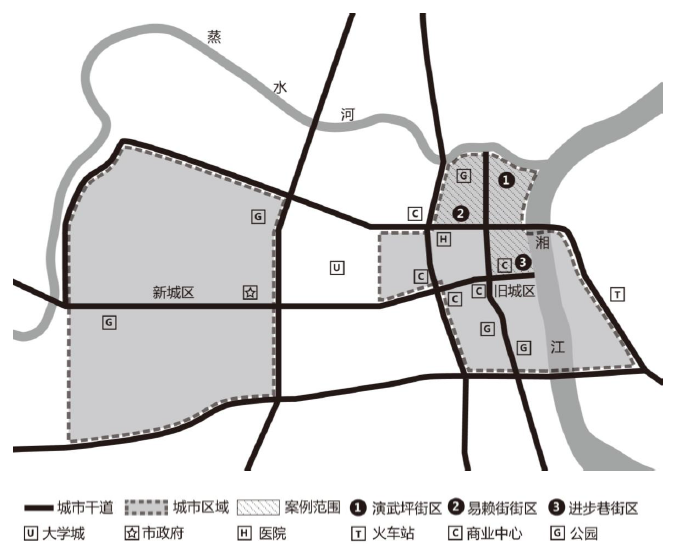

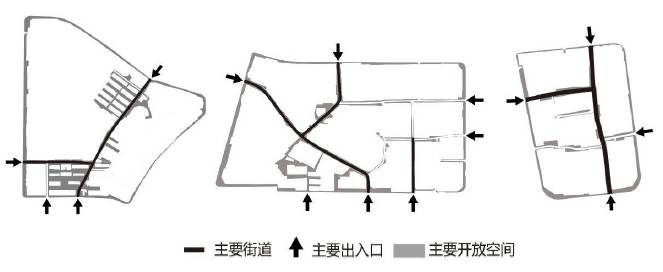

本文围绕现实中开放式居住街区的这两个问题,采用空间形态学以及环境行为学的方法对湖南省衡阳市旧城区的三个开放式居住街区(演武坪、易赖街和进步巷街区)进行了调研及横向比较。探索了开放式居住街区对于城市空间和居民生活产生的价值作用以及如何针对性地解决其弊端问题,从而证明开放式居住模式的可行性,归纳了具体的开放法则。

三个开放式居住街区的区位图

调查研究方法

研究主要围绕空间开放度体验、活动观察和人群对开放认知的调研采访三个层面展开,具体分为四个步骤:①通过卫星地图资料和实地调查对居住街区内的空间元素进行观察描述和归纳整理;②整合出入口数目及具体位置,记录街区便捷的空间形式,绘制开放层级示意图,总结街区实际开放度;③观察记录内部街道和开放空间内各类活动的强度及时段、位置分布,对居民进行采访,总结各出入口的使用人群特征和出行目的;④问卷调查各类人群对开放现实以及开放可能引起的问题的态度和看法,访谈获取使用者对于街区出入口与开放空间的记忆描述,绘制开放街区的心理印象地图。

空间要素特征

通过对比分析演武坪、易赖街和进步巷三个街区的调研数据,可以总结出开放式居住街区存在一些共有的构成特点:整体布局紧凑;空间及建筑形态多样;功能多样、混合度高且布局较为均匀;各类结构元素都体现了小尺度的特点;街道网络结构呈鱼骨型或网格型。开放空间的形式可分为呈线型的人行道开放空间以及呈集中式分布的流动式和尽端式开放空间,前者是其他形式开放空间与街道联系的媒介,后者主要分布在街区内部。

建筑功能示意(以演武坪街区为例)

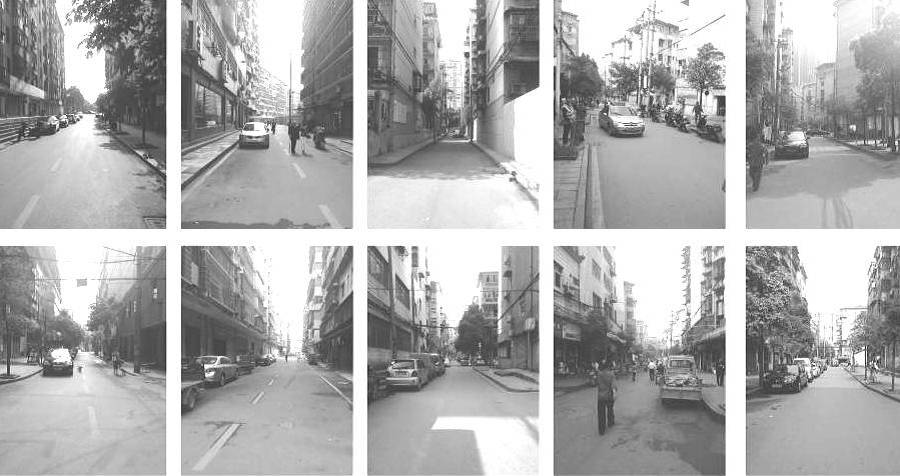

主要街道空间实景(以演武坪街区为例)

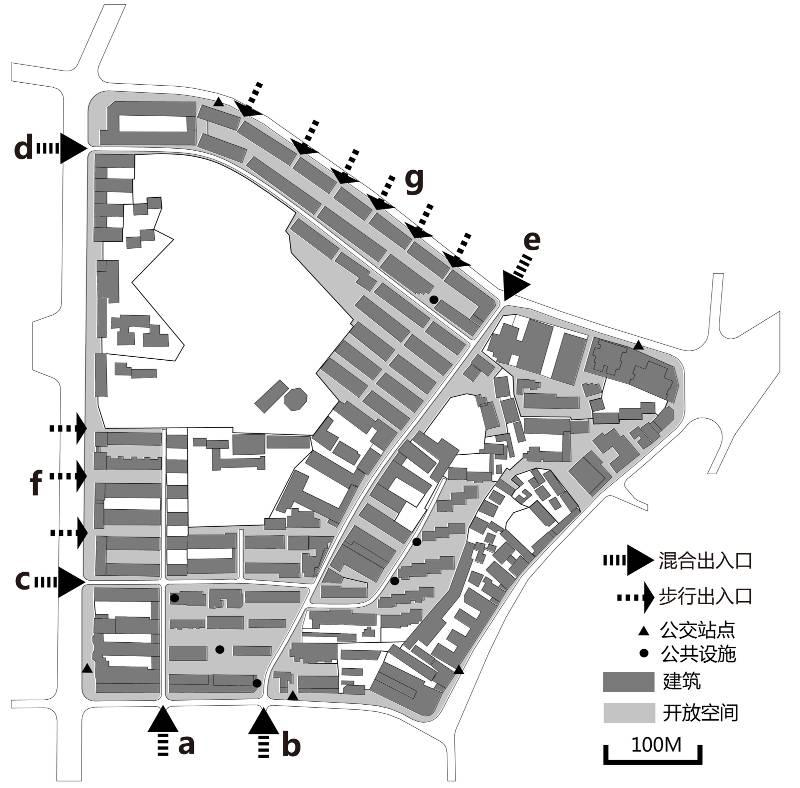

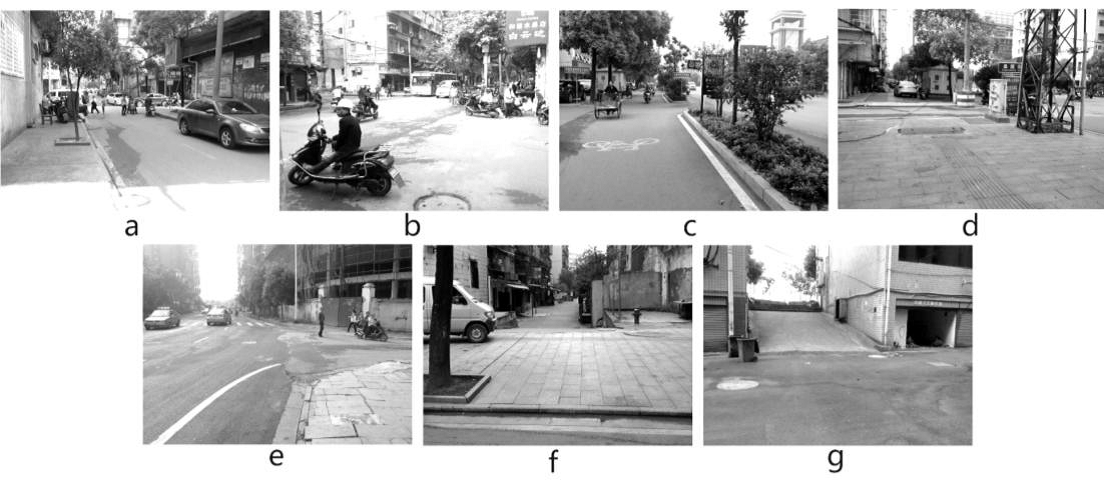

街区进出口空间(以演武坪街区为例)

空间开放层级

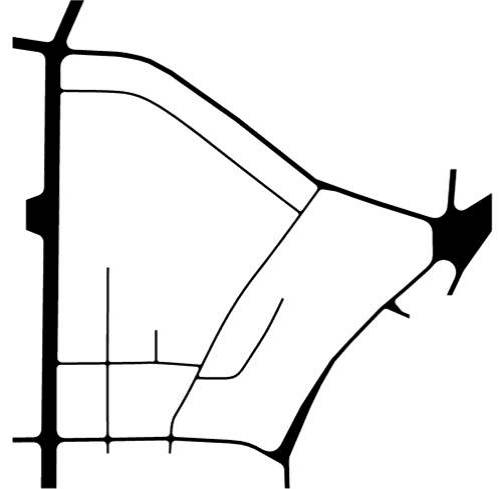

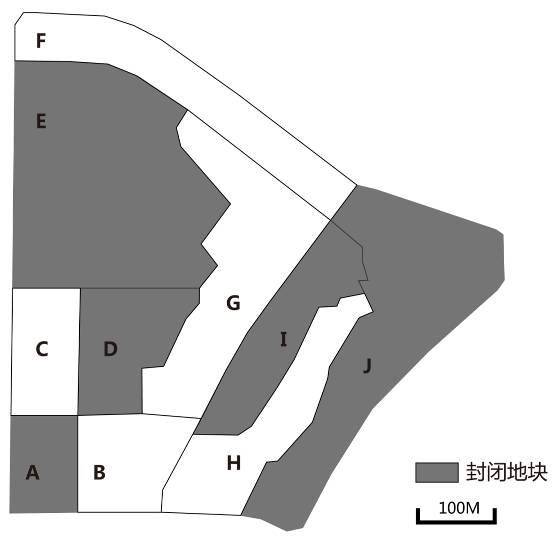

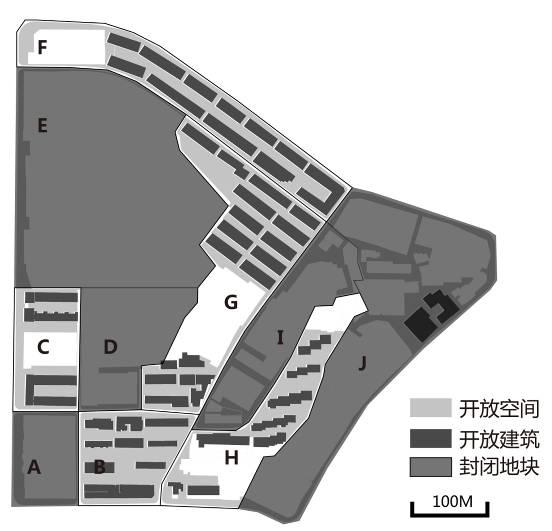

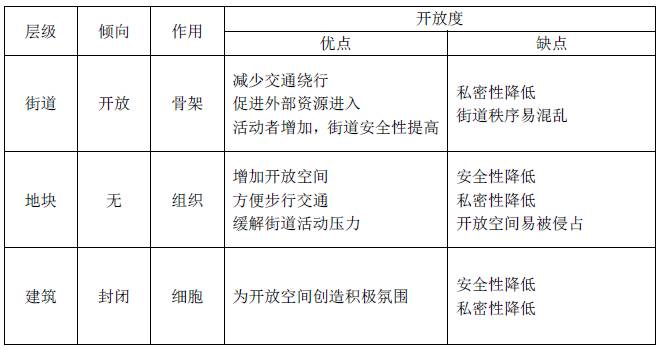

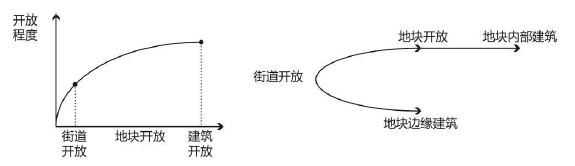

作为街区开放度的核心指标,街区的空间开放层级可分三级——街道、地块和建筑,此序列表征了街区开放程度的逐渐增强。通过对三个开放式居住街区的空间开放层级的研究,可知街道系统的开放与否标志了街区是否开放,开放的地块的数量与开放区域密度总和的增减标志着街区开放程度是否得到加深,街区内部居住建筑的开放则是开放程度的上限。

空间开放层级——街道(以演武坪街区为例)

空间开放层级——地块(以演武坪街区为例)

空间开放层级——建筑(以演武坪街区为例)

空间开放层级对比表

因此,开放式居住街区的开放程度并不能用某个数值或者现象来完全定义,其内部不同位置开放的程度均存在差异,只能用开放层级图谱来示意。开放式居住街区倾向于通过众多混合出入口使街区的街道体系与城市道路达成多方向的无缝衔接,从而实现居住街区开放的本质意义,而其他层次则倾向于通过遮蔽等空间手法来降低开放度,提高安全性以及对私密性的保护。

街区开放程度进程示意

对开放度的认知

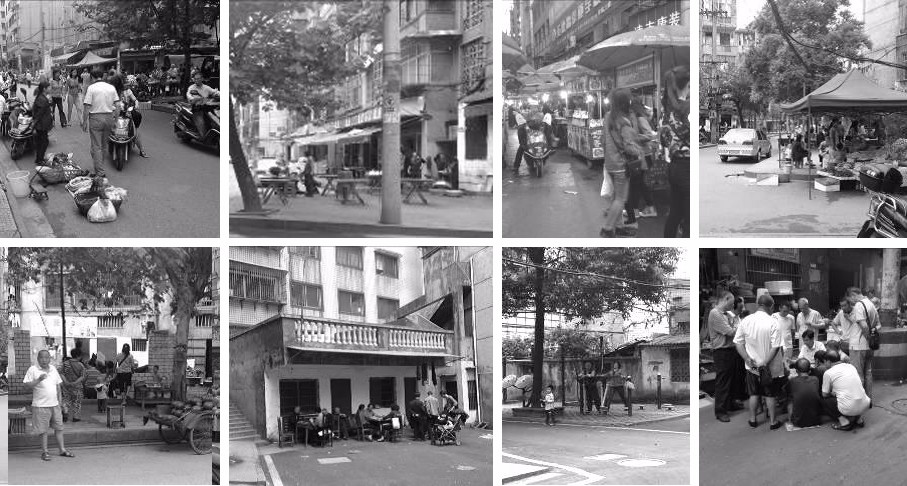

通过对三类活动(进出活动、街道日常活动,开放空间日常活动)的观察,分析了人群对于街区开放的依赖程度及活动发生场所的规律。发现,使用人群比较喜好混合出入口与街道空间,并且在这两类场所中,空间氛围越积极,使用人群的喜好程度越高,活动集合效应越强。

街区空间内的各类活动

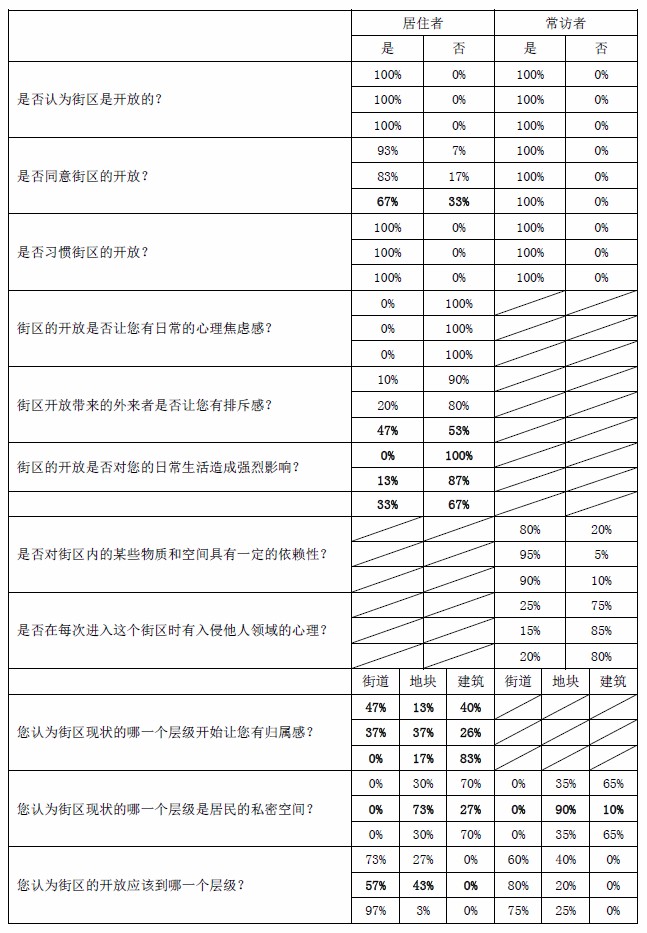

另外,在对街区内居民关于“开放”所持态度的调研中发现,居民对演武坪街区的认同度最高,对进步巷街区的认同度最低。演武坪街区的居民认为街区维持开放现状即可,易赖街街区和进步巷街区的居民均表示街区内局部区域需要降低开放度从而减少街区内的经济活动量对居民生活的影响。由此可见,适度控制街区内部主要街道的经济性活动程度以及规范内部街道空间秩序管理是开放式居住街区保持活力且适宜居住的关键。

开放式居住街区人群对“开放”态度调研汇总

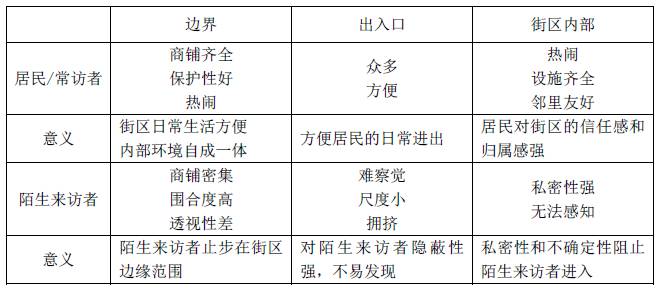

从对街区使用人群对开放式空间的“公众印象”进行的调研结果可知,开放式居住街区内只有少量开放性空间元素可以被居住者和常访者强烈感知。这些开放性空间元素聚集了街区内大部分的交通性、经济性和休闲性活动,并且强烈的公众印象让它们成为到访街区的外来者的首要选择。其他多数开放性元素感知性较弱,使用频率较低,空间氛围安静闲适,因此在使用人群的心理印象中趋近于街区内的私密性空间元素。

两种人群的“公众印象”对比

开放式街区主要开放性空间元素示意

价值分析

开放式居住街区的价值体现在多个层面上,它在功能混合、交通组织、活动形式、使用阶层以及建筑和空间环境上呈现为一个极为丰富的多样性系统,这为高效(功能配置高效、空间利用高效和交通组织高效)而生态的街区环境提供了良好的基础。同时,开放式居住街区内丰富多样的物质形态和活动形式强烈吸引居民参与街区的公共活动,从而加强居民间的交往。小尺度的公共空间不仅提高空间亲密度和认知度,从而加强邻里交往,并且鼓励居民参与工程量不大的公共建设中,进一步加强居民之间的友好感。

问题及策略研究

犯罪问题

开放式居住街区兼备对外开放的公共空间和密集的居住空间。前者主要是指街道和宅间开放空间。街区的街道体系均是小尺度空间。在其内,步行者可以拥有相对全面的视野范围,并且近距离的街道开放性建筑界面能提供较好安全性。正如雅各布斯曾经提出过的“街道眼”和“公共监控”的概念。开放式街区的街道上活动丰富,行人与来往车辆众多,这些都进一步提高了街道公共空间的安全性。

对于入室盗窃、公共财物偷窃以及拥挤街道上近身偷窃的情况,居民所持有的态度均是比较积极的。除了进步巷街区的居民较多感受到偷盗问题以外,演武坪街区和易赖街街区的大部分居民均表示对于偷盗问题“没有特别感觉,认为频率不高”。而感受到偷盗问题的居民基本表示“无可奈克,只能做好自身防范”,极少部分居民认为“十分憎恶,要加入监督行列”。 针对偷盗问题,从调研采访中可以总结出开放式居住街区内的群众采取了许多策略来降低犯罪案件发生的频率:

①街区巡逻队定时在街区内巡查

②大量公共宣传提高居民警惕

③针对已发生的案件确定嫌疑对象并加强盯防

④部分建筑单位自发设置保安室

⑤通过硬件技术提高建筑安全性

除了以上策略外,开放式居住街区内的邻里交往频繁,信息交流充分,整个街区的集体感也相对较强,因此每当有犯罪事件发生,街区内口口相传,消息流通快速,居民们能通过及时获取信息快速做好自身的防卫,同时居民之间相互照应,会在无形中采取公众监督和集体防卫的方式来防范犯罪事件的发生。

人车混行安全隐患

开放式居住街区内部的街道基本是行人和机动车共同使用的混合街道,并且由于街区的开放,街道上不仅存在居民和街区内部的机动车,也存在外来行人和外来机动车,同时街道周边丰富物质形态激发了为数众多的活动者。街区内的街道尺度较小,均为4-5m的车道,路面狭窄促使机动车司机放慢行驶速度,以观察路况。直线型街道极少,曲折的形状削弱街道的通畅度,并且街道上的街具、行人、活动者以及流动摊贩等也要迫使司机降低速度行驶。整体路网的复杂让机动车辆在非必要情况下不会轻易进入街区借道,同时街道交汇处多为丁字型路口,其可以有效控制机动车低速通过。况且行人、活动者以及摊贩等慢速或静止的要素对于街道空间的争夺使其自身占据了主导权。正是因为这些原因,居民对于街区内可能存在的人车混行安全隐患表示并不担心。

公共性与私密性的矛盾

采访中发现,居民给出的回答基本集中在:街区居民的正常生活秩序被影响或者街区内部资源被占用。居民的正常生活秩序被影响主要反映在街区内局部区域由于频繁的商业活动引起的喧闹、脏乱的环境。街区内部资源被占用主要体现在街区内部的公共空间被流动摊点、商铺拓展部分或乱停放的车辆等无序地占用。大部分被采访的居民表示并不能准确地区分居民和外来人员。居民对于经常来访的外来人员具有亲切邻里感,例如街区内工作者、棋牌友、买菜者等,甚至经常认为他们就是街区内的居民。围绕开放式居住街区产生的私密性与公共性矛盾探究应该分为两个层面:

① 街区私密性与城市公共性

② 居民私密性与街区公共性

私密性的保护策略也可从如何保护街区整体的私密性以及如何保护街区内部居住空间的私密性两方面来考虑。

从陌生来访者对街区的公众印象可知开放式居住街区的边界形态塑造了街区封闭隐秘的整体形象。街区的边界基本由多样的建筑空间紧密排列而围合,其底层商铺林立,界面开放,并且这样的边界透视性差,路人完全无法感知街区内部的情况,从而在使用人群心理上营造街区内部环境与外部城市环境的隔离感。开放式街区出入口作为联系城市环境与街区环境的唯一通道,加强出入口的隐蔽性,降低其空间透明性有助于提高街区整体的私密性。综合来看,开放式居住街区边界的高度围合度和出入口的高隐蔽性以及两者兼备的低透视性共同作用,成功得塑造了街区高度的整体感,有效的保护了街区整体的私密性。

从街区空间形态和居民的开放心理认知地图可以发现开放式街区有开放层级的区别,街区内完全开放的只有的街道,多数地块全封闭,开放的地块大部分是局部开放。并且街区内大部分的活动都集中在街道空间,而宅间开放空间中的活动频率较低。由此可以考虑通过尽量保持街区内地块、宅间开放空间及建筑的隐蔽性或封闭性,营造空间气氛的差异性来保护居住空间的私密性。除此之外,适当降低街区内部街道的活动强度以及规范内部街道空间秩序管理能从根本上缓解居民私密性与街区公共性的对立问题。

结论:“开放”的可行性及法则

在传统文化价值观的影响下,封闭式居住区成为中国目前居住区规划设计建设的标准模式,并且随处可见的封闭式居住区让人们误以为开放式的居住结构模式在中国难以成立,然而文章通过调研三个开放式居住街区的现实案例展示了“开放”居住形态的可行性。

“开放”不激化内外矛盾且促进内外共融

从本文总结的调研事实看来,开放并没有造成城市空间与居住空间的正面交锋,也没有促使居住者与外来者之间产生激烈矛盾,却促进了内外空间有序衔接,资源高度共享,内外人群频繁友好地交往。

街区内居民认可“开放”且包容外来事物

中国人对于不属于自己领域内的空间认知为外部空间,并对外部空间充满危机感和不信任感,而对领域范围内的人和事物充满亲切和信任。开放式居住街区虽然对城市空间开放,但是没有造成居住空间直接面临城市空间,街区对居住空间起到了保护作用。开放也促进了街区内外邻里交往频繁,居民互相熟悉,因此居民对于街区开放基本持肯定态度。对于街区内事物和人物的熟知在无形中加强了居民的心理安全感和归属感,让他们无惧外来事物,并且给予有需要或经常来访的外来者以友好的包容态度。

居住街区的开放不是简单地给街区增加几个出入口让内部路网与城市道路连接,而是有步骤、有内涵的开放,保障街区的开放是有益且可持续的。其开放法则可概括为:

选择性的开放

开放式居住街区的开放是有选择的。街区内自然形成的众多出入口给分布在各个区域的居民提供便捷的出行选择,减少绕行。同时各出入口尺度小,昭示性弱,基本掩映在周围由商业空间紧密排列形成的边界环境中。它们一方面对居住者和熟悉的来访者保持通行性,另一方面对陌生来访者保持隐蔽性。另外密集小尺度的复杂街道系统对交通组织具有选择性,不仅具有捷径和舒缓城市干道交通高压的作用,也能过滤快速以及非必要交通。

控制性的开放

开放式居住街区的开放是有控制的。首先开放层级控制街区内部街道体系及其周边少许开放空间对城市空间开放。这样既实现居住街区开放的本质意义,又提高了居民空间的安全性和私密性。其次开放部分的小尺度、多样界面以及丰富物体等因素共同影响着活动量和行为方式的变化。同时,街区内群众采取了许多有效措施来控制街区的开放度,并加强街区的秩序管理。适度控制街区的空间开放度和主要公共空间内的活动量以及规范内部公共空间秩序管理是提高街区居民心理认同度和保持街区健康发展的关键。

整理 编辑:王鹏凯

如果希望同我们交流,欢迎微信留言或致信 tongjicaup@163.com。我们期待探讨。

本平台是一个开放的环境设计研究平台,欢迎来信投稿或推荐内容。

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)