http://www.sustainablecitiescollective.com/world-bank-sustainability-blog/1193359/can-transit-oriented-development-change-travel-behavior-citie

图片源自翻译文章

我们很容易理解,围绕公交站的土地利用模式为什么、以及怎样地影响我们的城市出行。(1)随着越来越多的人在有有限边界的邻里区域生活和工作,拥堵、停车难等问题都成了家常便饭。在这种情况下,公共交通和非机动交通大受欢迎,逐渐使人们愿意放弃机动车的舒适性和灵活性。(2)然而,街区的规模也在增加,部分居住地与公交站距离过远,又会降低人们对公交的使用积极性。

以上分析从逻辑上说是合理的,然而目前还没有有力的证据证明这种影响机制真的发挥了明显的作用。为了进一步探究土地利用和出行行为之间的关系,笔者选取了美国的波士顿市作为研究案例,因为波士顿有引以为荣的高效公共交通系统,并且是美国最早发展公交导向的开发模式(TOD,一种鼓励城市开发围绕公交系统进行的城市规划方法)的城市之一。通过考察波士顿中心0.5英里(约805米)辐射范围内的298个交通站点,包括分析调查范围内的交通出行模式、汽车拥有情况、家庭特征以及土地利用情况,笔者有如下发现:

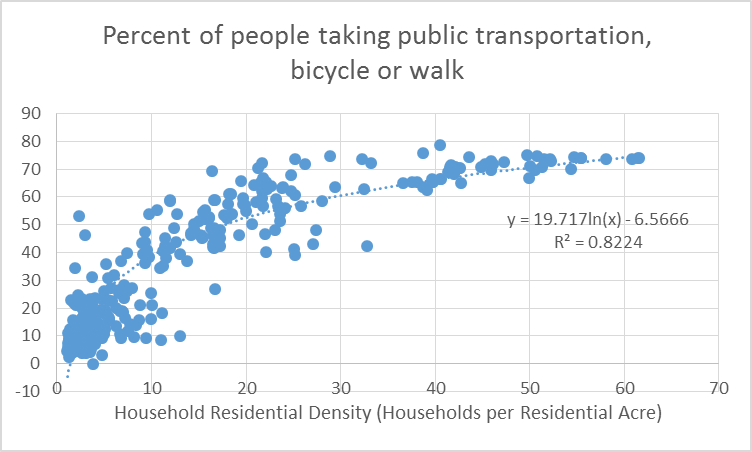

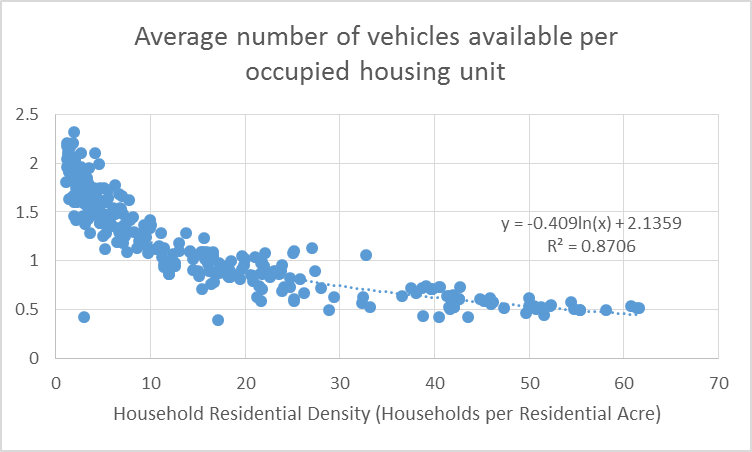

1.随着人口密度增加,人们倾向于选择公共交通和非机动交通出行,平均家庭机动车拥有量下降。从数据上说,居住人口密度每翻一倍,公交和非机动交通出行量上升19.7%,平均每个家庭机动车减少0.4辆(见图1)。

图1:汽车依赖度与居住人口密度的关系

1-1 公交和非机动出行比例(%)与居住人口密度(户/公顷)的关系

(纵坐标y表示公共交通和非机动交通出行占总出行的百分比,横坐标x表示居住人口密度,二者存在函数关系:y=19.717ln(x)-6.5666)

1-2 家庭平均机动车拥有量(辆)与居住人口密度(户/公顷)的关系

(纵坐标y表示被调查的所有家庭的平均机动车拥有量,横坐标x表示居住人口密度,二者存在函数关系:y=0.409ln(x)+2.1359)

数据来源:TOD数据库http://toddata.cnt.org/db_tool.php

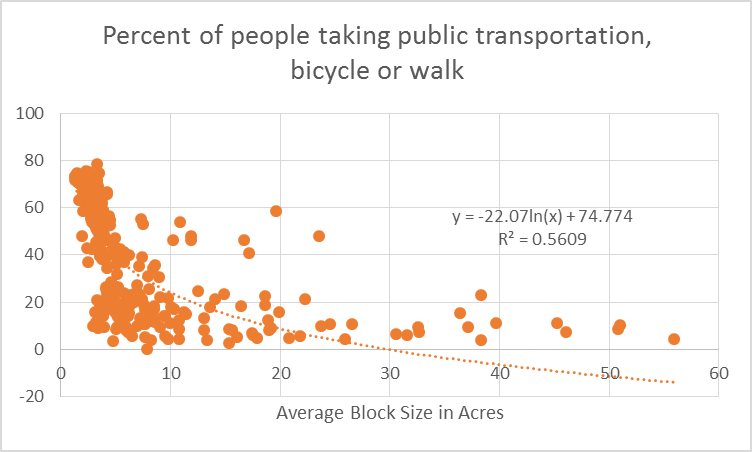

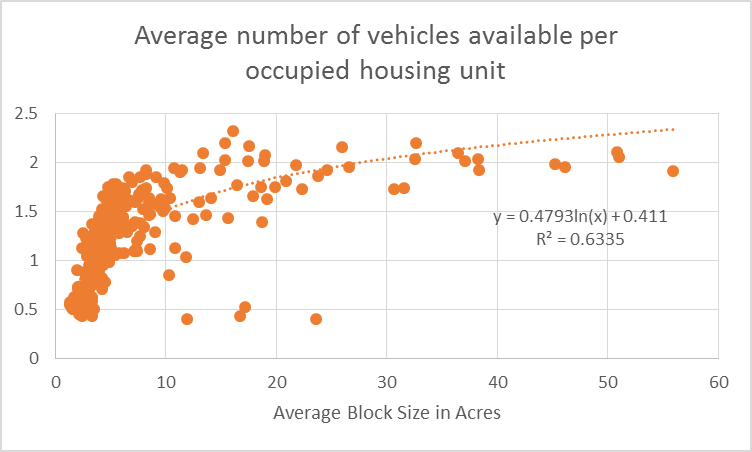

2.土地利用形态对人们的出行行为也有重要影响。以街区规模为例,街区规模越大,越少人选择公共交通或非机动交通,而且家庭机动车拥有量有增加倾向。数据上则表现为,街区规模每扩大一倍,公交和非机动出行就减少22.1%,平均每个家庭机动车增加0.5辆(见图2)。

图2:汽车依赖度与街区规模的关系

2-1 公交和非机动出行比例(%)与街区规模(公顷)的关系

(纵坐标y表示公共交通和非机动交通出行占总出行的百分比,横坐标x表示街区规模,二者存在函数关系:y=-22.07ln(x)+74.774)

2-2 家庭平均机动车拥有量(辆)与街区规模(公顷)的关系

(纵坐标y表示被调查的所有家庭的平均机动车拥有量,横坐标x表示街区规模,二者存在函数关系:y=0.4793ln(x)+0.411)

数据来源:TOD数据库http://toddata.cnt.org/db_tool.php

这些发现与早在多个国家地区实践过的TOD开发结果并行不悖,也就是说,土地的混合高效利用和由此形成的越来越精巧的街区能够让城市生活逐渐摆脱对私家车的依赖,并且对改善环境质量、减缓气候变化以及提高人类健康水平有显著的作用。

发展中国家的城市也开始向波士顿等先进的城市学习,积极将TOD开发模式加入城市化发展议程,从而抑制城市蔓延和缓解城市拥堵。笔者有在中国工作的经历,恰逢住房和城乡建设部颁布了一份全国性的城市规划设计指引文件,正是鼓励中国从地铁建设入手逐步实现TOD模式。

世界银行的支持为中国建设TOD模式下的宜居城市持续输入活力,包括资助南昌、天津等TOD开发领跑城市的地铁建设。同时,在全球环境基金创办的“可持续城市综合方式项目”(国家财政部的翻译)的推动下,世界银行在中国7个城市试点,分别从城市、交通走廊、交通站点等不同层面因地制宜地实施TOD战略,并致力于创建一个方便后人设计、建设、融资以及TOD先行项目评估的“工具包”(toolkit)。

总而言之,只要有恰当的政策和足够的投资,TOD可以帮助中国营造更好的居住环境,并且打破机动化时代环境破坏的恶性循环,发展低碳出行。

点击下列标题即可查看相关文章

公共自行车与公共交通的“接驳之路”——基于大数据的厦门岛公共交通出行分析

众包你的骑行生活| SYSU城市化研究院GO BIKING团队勇闯上海SODA决赛

……

规划问道

规划问道