读而思

duersi

小城镇发展对于国家战略尤其重要。德国城镇人口70%居住在小城镇,美国居住在小城镇的人口占城镇人口的65%。而中国的小城镇目前发展得并不好。

国外小城镇的基础设施跟城市一样完善,人均和环境质量比城市还要好,住在小城镇的人都是些社会高端人士。反观中国,多少人都在努力逃离小城镇,它们原本应该成为最高品质的城镇化载体……

国家新型城镇化,提出通过更好的发展小城镇,以此解决部分农村城镇化的问题。

笔者整理了省内近十几年来编制的小城镇规划,无一不是参照城市总体规划标准,并根据城市规划的集聚理论,做出一张以镇区为为主体、居住、公共设施、工业集中布置、面积同步增长的理想结构图和符合规范的用地平衡表。参与过城镇总体规划编制的同学们对这点应该都不陌生。

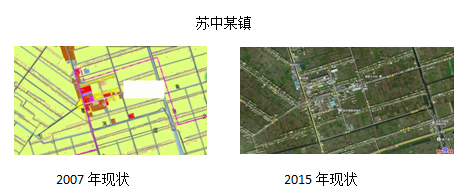

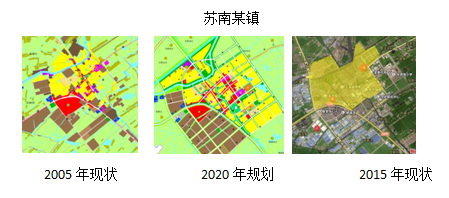

然而从现实情况来看,江苏地区的小城镇,无论苏北、苏中还是苏南,经过几十年的发展,仍然还存在本地城镇化水平低、居住用地增长低于工业用地的共同问题(卫星镇和旅游镇除外)。

苏北的大部分城镇,人口维持在1万人以下,老镇区建设用地十年基本没有变化。

苏南的城镇,人口的增长主要来自于外来人口,本地人口也很难向城镇集中;即使在最发达的昆山小城镇,人口增长也来自于城市的侵入式扩张而非本地农民城镇化。

城镇人口和居住的集中难度远远超出了规划的想象。究其原因,既有城镇自身吸引力较差的内因,又有农村和大城市共同拉力的外因。

首先,在苏南苏中经济比较发达地区,农村道路、水电等基础设施建设越来越好,村级道路逐步黑色化,电动车甚至小汽车不断普及,农村与镇区距离几乎都可以控制在30分钟车程以内,居住在农村、日常工作和消费在城镇是非常普遍的现象,城乡时空距离缩短,几乎不受空间的束缚,农民和工人的身份已经完全可以互换、兼容。而苏北的农村居民一般收入较低,在原有宅基地基础上改造房屋、建房成本低于在城镇购置同等面积新房成本,农村保留着一亩三分地,也给未来生活带来安全感和保障,集体土地、承包责任制已经由过去农民职业的根本成为农村居民的基本福利,也可以说,正是农村这样的蓄水池可以我们避免出现拉美地区大量无业贫民向城市集聚、过度城市化的严重问题。农村居住环境具有安静、祥和、低成本的优势,同样是城镇的小便利无法取代的。因此,无论苏南还是苏北,农村的拉力导致城镇人口和居住难以向城镇集中。

其次,国家向来重视三农问题,三农的主战场是农村而不是城镇,农业补贴、农村水利、基础设施补贴等实惠都不断诱惑农民不放弃土地,而城镇却处于不尴不尬的地位,除了重点镇在用地指标和建设资金补贴上略有优势,大部分镇公共财政不足,从而导致公益性的公共服务水平较低。小城镇受制于镇域人口规模,市场类的公共服务品种和类型与大城市相比差距只会不断增加而不会减少,如果没有特别的自然和人文魅力,小城镇的吸引力非常有限。小城镇的政府工作人员,大部分居住在县城(城市)这个现象也反映了这点。

因此,尽管集中居住具有众所周知的优点并被奉为规划的基本准则,但由于小城镇既缺乏大城市生活多样性、公共服务的便捷、高效,又缺少农村地区的环境和基本福利(宅基地和自留地),让小城镇作为集中本地农村剩余劳动力的场所、承载新型城镇化的重要战场不太现实。从以往来看,由于机械的参照规范和集中式的规划理论,没有考虑到城镇发展面临的现实问题,城镇总体规划和镇村布局规划对小城镇的发展发挥的作用有限,城镇人口和居住用地的增长很难达到规划的预期,对公共服务配置的估算继而受到影响,而工业用地增长却严重受限于建设用地指标,有的不得不走其他路径,甚至超出规划用地范围。

尽管城镇在人口集聚方面无能为力,但农村地区需要通过城镇这样的窗口接受来自大城市的信息和知识、需要在农业以外从事其他职业,大城市也需要通过城镇的低成本生产标准化的、技术含量低的产品、将自己的创新转化为实物。而产业和公共服务集聚效应更强,实现难度也明显低于居住,因此小城镇作为城乡的枢纽在产业(提供就业)、公共服务(提供消费场所、行政管理)方面仍发挥重要的作用。

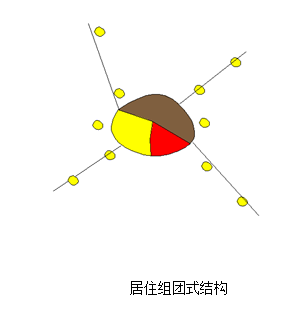

笔者认为,在江苏的乡镇地区,城镇总体规划或镇村布局规划可以尝试打破城乡分割的模式,尊重现实的发展需求,在全镇域范围内平衡居住和用地,交通区位较好的农村居民点可以作为镇域的一个居住组团,由原来的集中式为主转变为组团式空间结构。将周边农村居民点作为城镇居住用地参与建设用地平衡,减少镇区居住用地的增长幅度,将更充足的空间留作集中发展的产业用地,避免工业四处开花降低整体环境质量。在组团式结构的基础上,进一步探讨镇域农业、工业、居住、交通、公共服务之间的平衡。

江苏省城市规划设计研究院 城市与交通规划所 曹敏娜供稿

注:长按二维码,一键加关注

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)