2012年有184座城市发生内涝,2013年234座城市内涝,2014年125座城市内涝,今年已有41座城镇因暴雨内涝受淹,包括北京、上海、广州这样的大城市。

每当暴雨淹城,网民们都会用各种图片和段子表现暴雨过后的水世界:在大街上游泳、捉鱼、划船……搞笑的背后是苦笑,吐槽声里伴随着质疑声,质疑排水系统建设,质疑政府应急能力。

与此相对的是,全国657个城市中有300多个属于联合国人居环境署评价标准中的“严重缺水”和“缺水”城市。全国雨水利用率甚至不到1%。缺水城市和内涝城市具有很大的重合性,也就是说,大部分城市每年任凭大量的雨水资源白白流失……

“逢雨必涝、雨后即旱”的状况已经到了非解决不可的地步。

1城市排水不能光追求多排、快排!很浪费!!

自然环境中,雨水落下来以后,由于大面积的树木和草地的存在,很大一部分被叶片截留,然后慢慢蒸发掉,蒸发量可达到51%,还有37%的雨水会渗入到地下,在地表形成径流的雨水只有12%。但是传统的城市开发建设中,建筑和硬质地面大量取代山水林田。树木和草地都变少了,可渗透雨水的土壤地面也急剧减少,渗透量降到了14%,径流量达到了54%,也就是说一半以上的雨水必须通过管道排走。同时,城市热岛效应导致城市上空的水汽聚集比周边地区多,因此很多城市市中心的降水会比郊区多很多。

因此,暴雨来临时,城市的排水系统面临着巨大的压力。

目前我国绝大部分城市的市政排水系统都是快排模式,雨水落到硬质地面后只能通过管道集中排放,雨水排得越多、越快、越通畅越好,但是强降雨一来就感觉修多大的管道都不够用。这种排水方式也造成了雨水资源的巨大浪费,同时,降雨冲刷城市地表大量污染物进入自然水体,影响水环境质量。

正是因为传统开发建设方式有如此多的弊端,催生了一种更加科学合理的开发建设方式的出现——海绵城市。

2城市要吐故纳新!人要喘气,城市也要的!!

那么究竟什么样的城市可以称为海绵城市?

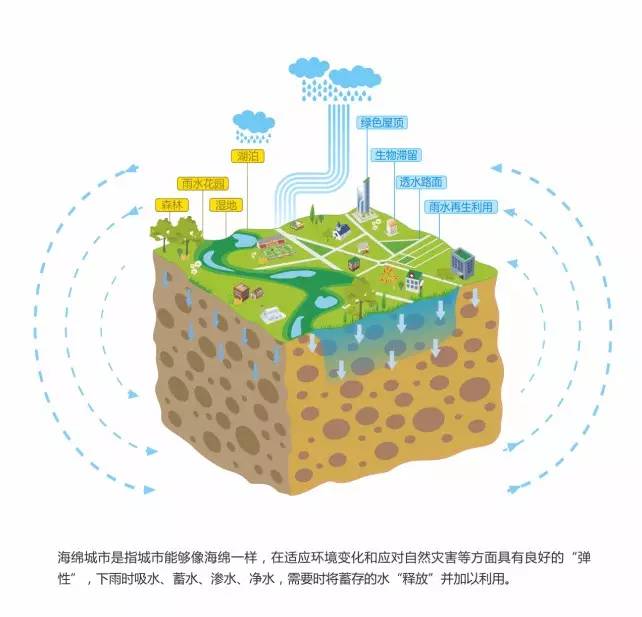

住建部给出了官方阐述:城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

海绵城市建设遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。由此可见,海绵城市实际上是城市在雨洪管理时的一种理想状态。

住建部印发的《指南》里同时指出了三条路径:一是对城市原有生态系统的保护。最大限度地保护原有的河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区,留有足够涵养水源、应对较大强度降雨的林地、草地、湖泊、湿地,维持城市开发前的自然水文特征,这是海绵城市建设的基本要求;二是生态恢复和修复。对传统粗放式城市建设模式下,已经受到破坏的水体和其他自然环境,运用生态的手段进行恢复和修复,并维持一定比例的生态空间;三是低影响开发,即按照对城市生态环境影响最低的开发建设理念,合理控制开发强度,在城市中保留足够的生态用地,控制城市不透水面积比例,最大限度的减少对城市原有水生态环境的破坏,同时,根据需求适当开挖河湖沟渠、增加水域面积,促进雨水的积存、渗透和净化。

海绵城市遵循“渗、滞、蓄、净、用、排”的方针,把雨水的渗透、滞留、集蓄、净化、循环使用和排水密切结合,统筹考虑内涝防治、径流污染控制、雨水资源化利用和让城市“弹性适应”环境变化与自然灾害。更加关键的是,相较于低碳城市、生态城市、绿色城市等相对空虚的概念,海绵城市更加容易落实,这或许也是住建部能够直接出台技术指南层面文件的重要原因。

3解决的不仅仅是内涝!莫贪大,要“求细”!!

国家鼓励建设海绵城市,意味着今后我国城镇排水防涝系统的建设将不再以“修大管子”为主,建设理念将发生彻底转变。海绵城市通过三条路径,综合实现雨水的自然积存、自然渗透和自然净化,解决的不仅仅是城市内涝问题。

雨水的积蓄利用,能够提供大量淡水资源,这一点对于缺水城市尤其重要。而且雨水综合利用具有相对较高的成本效益。有资料显示,海水淡化的成本为5-6元/吨,中水回用成本为1.5元/吨,而将雨水用作景观、浇灌等用途的成本仅为0.2元/吨。

有研究表明,每年降雨径流带入自然水体的城市地表污染负荷相当于污水处理厂排放的污染负荷,城市地表径流中的悬浮物和重金属浓度在数量级上甚至与未经处理的城市污水基本相当。低影响开发通过植被、土壤多级截留,减少各类污染物进入自然水体,对于部分城市内河污染已经相当严重的地区来说更具重要的现实意义。

目前,全国范围内掀起了海绵城市建设试点申报的热潮。可以预见,随着低影响开发理念的推广,海绵城市建设将会带来城市雨洪管理的新时代,让雨水为城市“解渴”,也让饱受内涝之苦的城市走出“看海”困境。

江苏省城市规划设计研究院 规划研究所 周文供稿

部分图片来自网络,版权属于原作者

注:长按二维码,一键加关注

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)