城市呼吸

规划专家们与导师合影

此次评委由9位专家组成,从右到左依次是许骏副主任(重庆市规划研究中心),Robin Nicholson(英国皇家建筑师学会副主席),Michael A P Murray(皇家特许工程师),Andrew Noel Baldwin(英国拉夫堡大学荣誉教授),Matthew Priestman(RMJM HONGKONG全球董事),张圣海院长(中规院西部分院),李未涛先生(ALL Design设计公司),陈纲老师(重庆大学),陈怡星总工(中规院西部分院)。

规研中心许骏副主任主持

英方代表Matthew先生 ↓

TEAM 1

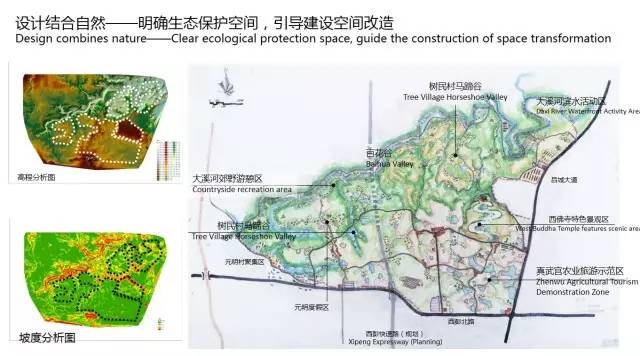

基于对场地北侧深沟浅壑与南侧农田缓坡这两种截然不同现状特征的认识,将场地区分为原真特色乡村体验区和混合功能服务区进行差异化的设计。

规划方案针对村庄聚落居住分散,交通网络不成体系,生态环境得不到有效保护,农村产业与服务模式单一等发展问题,提出了以农村居住单元为细胞,重塑乡村风貌与生产生活模式。

小组成员:贾凯针,刘静波,付帅,李晓博,蒋勇,李晨曦

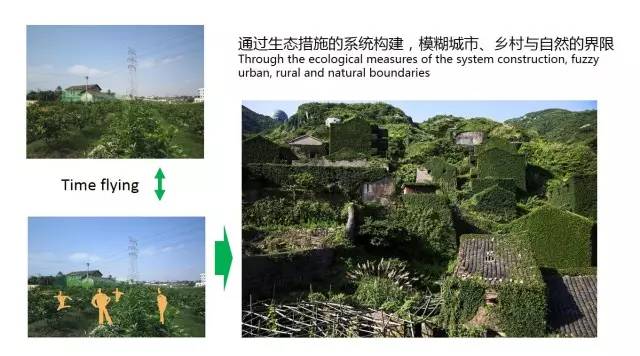

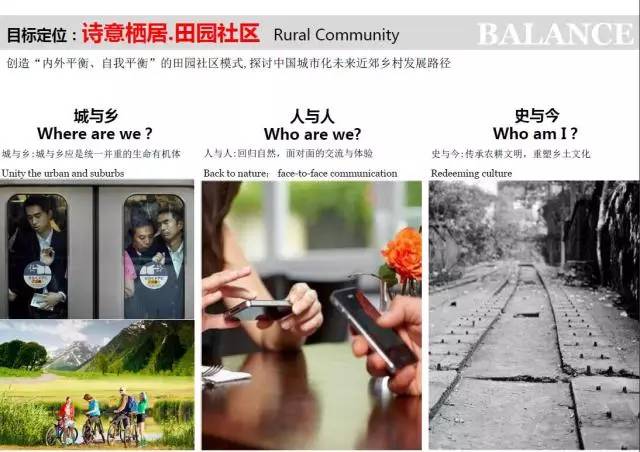

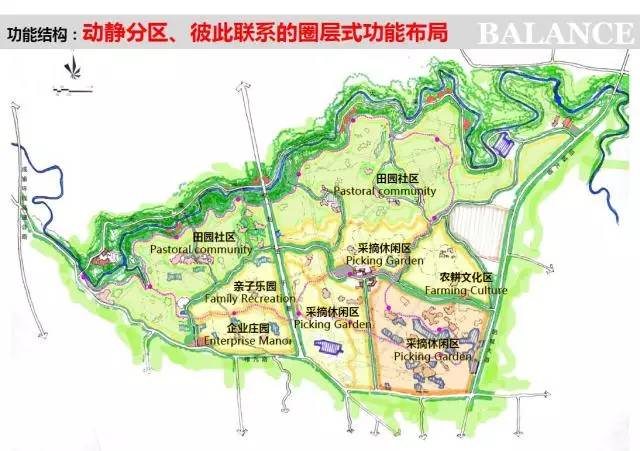

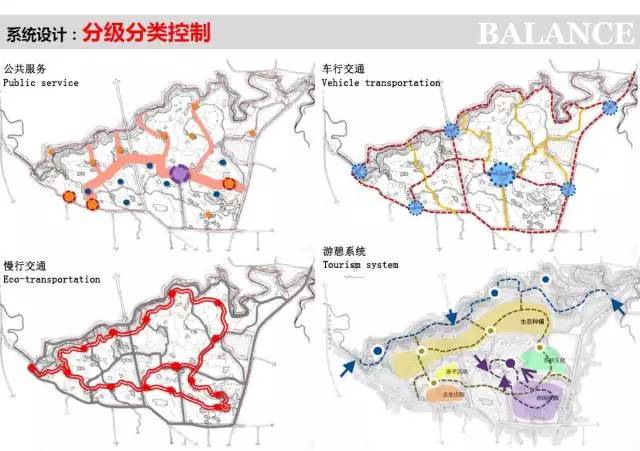

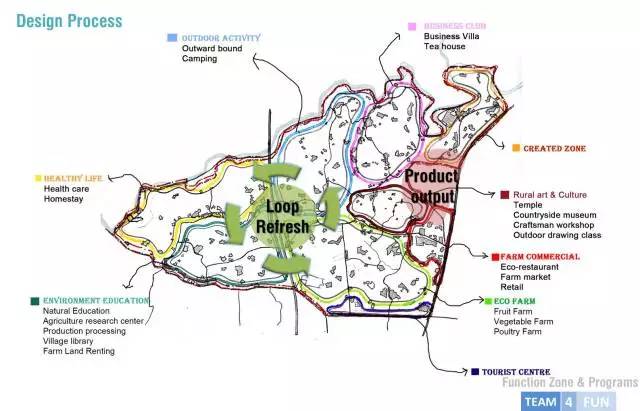

围绕快速城市化背景下的环境污染、交通拥堵、情感疏远等各类问题,项目组提出“BALANCE”的设计理念,并归结到“人与自然、人与文化、人与人”三个维度,提出“诗意栖居、田园社区”的目标定位,试图创造新时代背景下的田园社区模式,探讨中国城市化近郊乡村的发展路径。最终,项目组方案设计着眼于“外来游客可畅游、本地居民能安居”两个视角,形成动静分区、彼此联系的圈层式布局特征,同时融合生态、文化、科技等理念,提出游憩片区、田园社区不同的单元模式。

小组成员:刘阳 Fidelia 黄俊卿 文竹 Josh 苏艳芳 周杜辉

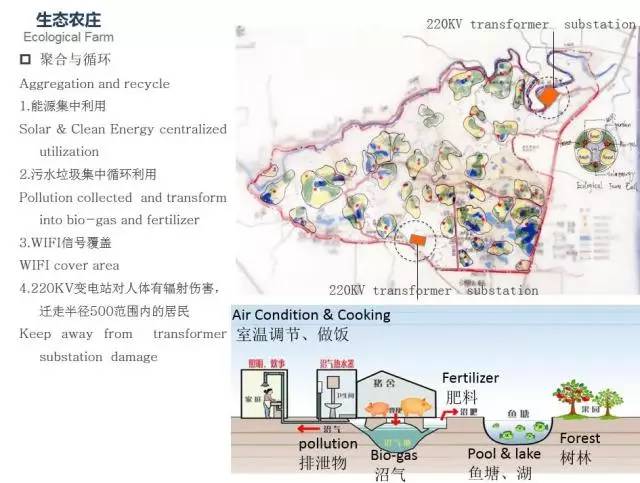

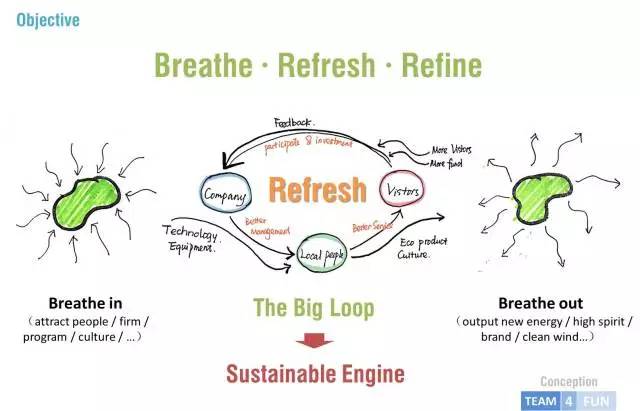

Sustainable Engine

可持续循环

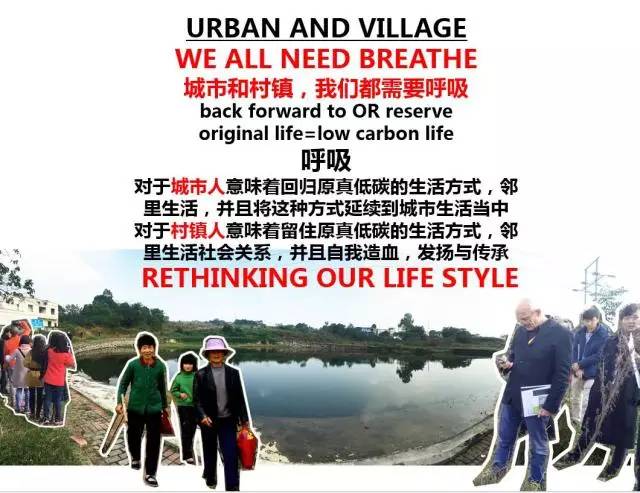

这次题目是“城市呼吸”,呼吸是“生存”的必要,同时带来“生活”的美好(鸟语花香嘛)。我们设计师的工作,其实也就在去本职业层面,尽可能的去(和其他职业配合),满足人的从生理、安全、归属、社会尊重到自我实现的各个层级需求,从而给人,也给自己带来完整的幸福感。

关于活动的本身我想谈三个方面:

首先,谈谈城乡关系。城乡不是对立的,也不是谁高谁低,而是构成完整社会的相互不可替代的组成部分。其次,谈谈本次成果。这次成果是非常有成效的,工作过程及设计成果都看得出激情和投入。成果中感受到有情感、有体系、有方法。本次方案都体现了“共享”的理念。

Team 1:特点在尝试通过“社会网络结构”去分析问题,把城乡链接不仅仅看做是经济的链接,更是精神的塑造。在后续工作中,进一步深化去分析当地社会结构关系,对应在用地配置、空间格局、设施配套、元素提取等方面就更为完整。

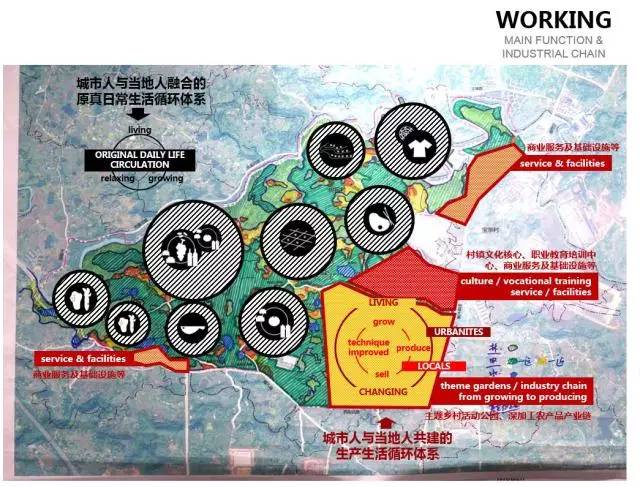

Team 2:特点在;把城乡关系看做人身体的生长,提出城市和乡村交织发展,开发为“图”,生态为“底”的链接策略。在后续工作中,建议注重生产带来的社会关系结构的变化,经济模式的变化、生活模式的变化,从而在规划层面提出弹性应变的可能性。

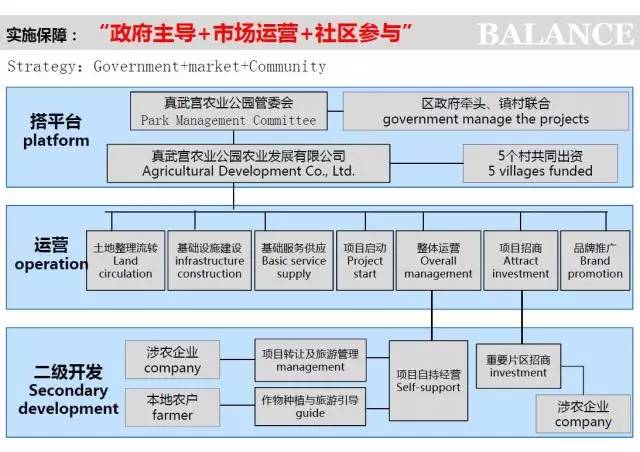

Team 3:特点在强调“平衡发展”,从公共服务设施、交通体系、游憩体系等各方面进行了体系化的综合考虑,并尝试提出配套政策的建议。在后续工作中,建议深化运行内容,并行考虑运行平台(管理政策、市场运行)的打造,探索社区参与的途径。

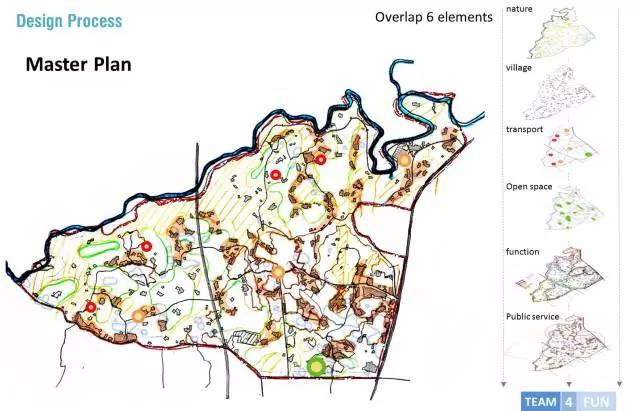

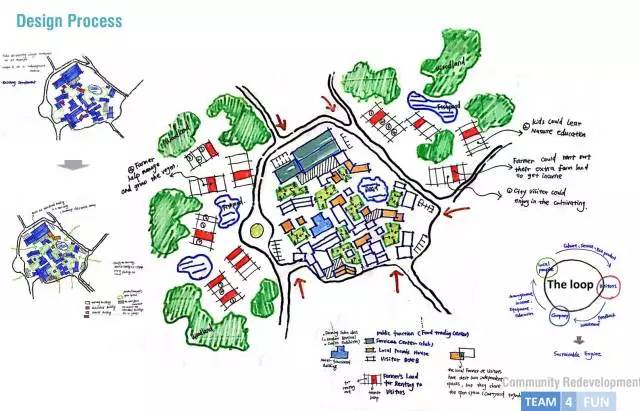

Team 4:特点在强调“可持续性”,将城乡的关系从市域、区域、基地上三个层级进行考虑、提出解决本案的生态基底、交通可达、自然村落、开放空间等几个关键要点。在后续工作中,建议注重关注社区的尺度,尝试以典型的社区单元,实验不同的模式来探索链接的途径。

最后,谈谈这个活动。这个活动非常有价值,立足当前社会的发展中面临的实际问题,做出积极的技术探讨,这也是规划师的社会责任所在。这个活动非常有活力,从以往”拉“出去,到现在“引”进来的方式进行国际交流,并立足当地实际项目,对于青年规划师时间及经济都是很好的照顾。

这是一个非常成功的活动。

首先,在这里面我看到大家的成长。从第一天还不敢开口说英文,到今天能够用英文做完整的汇报,这是一种突破,语言是内陆地区“国际化”的基础。

其次,在这里面我看到跨界的交流。在三天的活动中,来自不同设计单位的规划师和设计师结成了深厚的战斗友谊,我希望这种交往在未来会延续,这会在我们日常的工作中逐步延伸出一个非正式讨论的网络,而这个网络能让我们时刻都保持着宽阔的眼界。

同时,我们在这里探讨了一些很有意义的话题。该如何对待乡村,始终是中国城镇化一个重要的问题。在这里,我们讨论了定位问题,我们该以让乡村维持它作为一种独特人居聚落形态原本的样子,还是该以城市的需求来定义;我们讨论了路径问题,我们是该设计出一种机制让乡村有机自发地生长,还是从一开始就给它“规划”出一张蓝图一个样子;我们讨论了社会关系问题,原住民和外来游客是融合还是隔离,并且我们创造了从宏观分区到中微观社区单元一系列的空间手法来落实我们对这种社会关系的理解。

因此,今天的方案虽然有角度之别,但每一个方案都是极其深刻和诚恳的。我们评出名次,并不意味着谁对谁错,而只是从工作完成度和圆满度上来看。至于今天讨论的这些问题,将来我们仍旧要进行持续的探索和实践来检验,这是这场活动启发的持续思考,这才是最有意义的地方。

相关链接:

• 中规院西部分院:第一届英国皇家建筑师学会国际青年规划师工作营(上篇):过程全记录

编辑:Rose

摄影:余建龙、黄虹淋

规划问道

规划问道