主办方:

•安徽省住房城乡建设厅

•联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心

•中国城市规划学会

•黄山市人民政府

•法国建筑与遗产之城

承办方:

•黄山市城乡规划局

•上海同济城市规划设计研究院

•中国城市规划学会历史文化名城学术委员会

2015年11月5日•黄山

本文对中国城市规划设计研究院张兵总规划师在会上所做的题为“从日常生活中寻找失去的价值——我国传统村落的保护与复兴”的报告进行了简要总结,感谢会议承办方提供资源支持!

一、我国传统村落的一般价值和特色

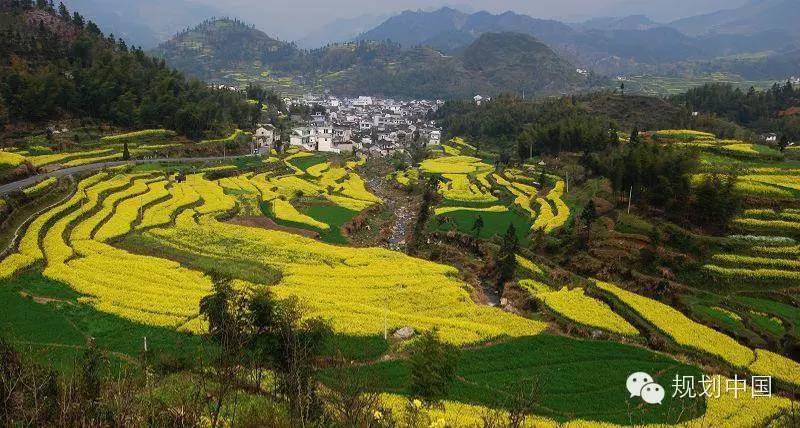

如图所示为徽州地区典型的乡村景观,乡村与大自然浑然一体,宛若天成,体现了聚落建立之初我国先人的哲学思想,传统文化中天人合一的观念深刻影响了古镇古村的选址和格局(图1)。

图1 中国乡村的魅力——4月份的皖南风光

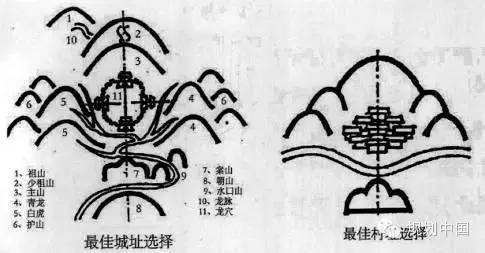

村落选址重在 “枕山、环水、面屏”。依山傍水,背山面水或背山面田。选址对地形地貌、水源水质、气候环境、土质、植被、景观等因素全面考虑。

——多山地、丘陵

皖南:四周青山环抱、绿水萦回(封闭、与世隔绝、免于战乱)

华中:环山盆地态势。

华东:山水清丽

西南:自然地形复杂

——水系发达、湖泊密布

皖南:新安江、青戈江、水阳江等,水运发达。

华中:“七山一水二分田”

华东:湿润多雨,水网发达

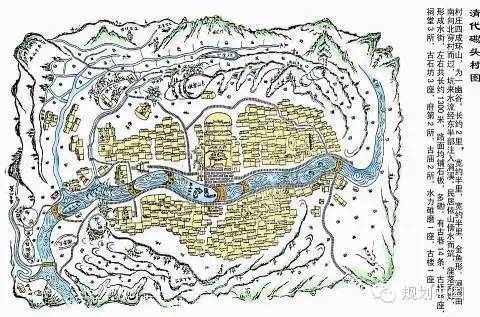

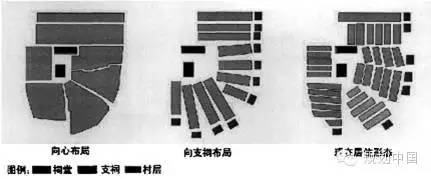

皖南:祠堂对街巷肌理产生影响,如宗祠朝向,风水因素,道家思想,不强出头,门不相对。

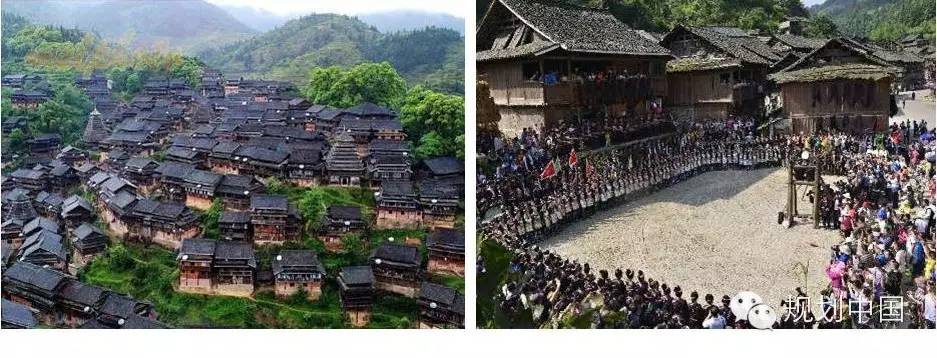

西南:如贵州少数民族多,鼓楼、戏台、谷场是议事、庆祝活动的主要公共空间(图2 图3)。

华北:河流较少的平原地区,开阔平坦,村落形态多呈圆形或不规则多边形,多以广场为中心。

图2 贵州屯堡及其公共空间

图3 以鼓楼为中心的侗寨及鼓楼周边

“权力的文化网络”在乡村社会的作用大

乡村社会权威由组织体系和象征规范构成。

组织体系:市场、宗教等形成的组织及各种人际关系网,如血缘、传教者与信徒等关系。

象征规范:扎根于各组织与关系中,成员认同的规范,如宗教信仰、亲戚纽带、是非标准。

——杜赞奇《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》

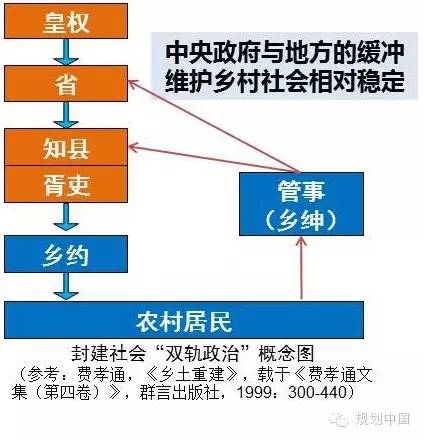

封建社会的乡村遵循一套“双轨政治”逻辑(费孝通,1999),乡绅通常具有一定的文化素养和财力,在乡村里发挥了重要的组织作用。在皇权无法延伸到的地方,乡绅可以在乡村里办教育等公益事业,使地区的社会经济发展保持持续性,这是中国乡村发展过程中很重要的一套逻辑。

乡村社会的治理主要靠农村精英

传统村落的社会要素:

血缘:生存和繁殖

地缘:维持和保护

业缘:族化与文化

二、传统村落正在失去遗产价值的基础

随着城市化进程的加快(1978年时我国只有17.8%的人住在城市里,而今天我们有54%的人在城市中生活),乡村的地位在这个过程中发生了非常大的变化,乡村里蕴含的历史文化遗产保护面临巨大危机。

案例一:沿海地区(福建晋江)的乡村——福林村

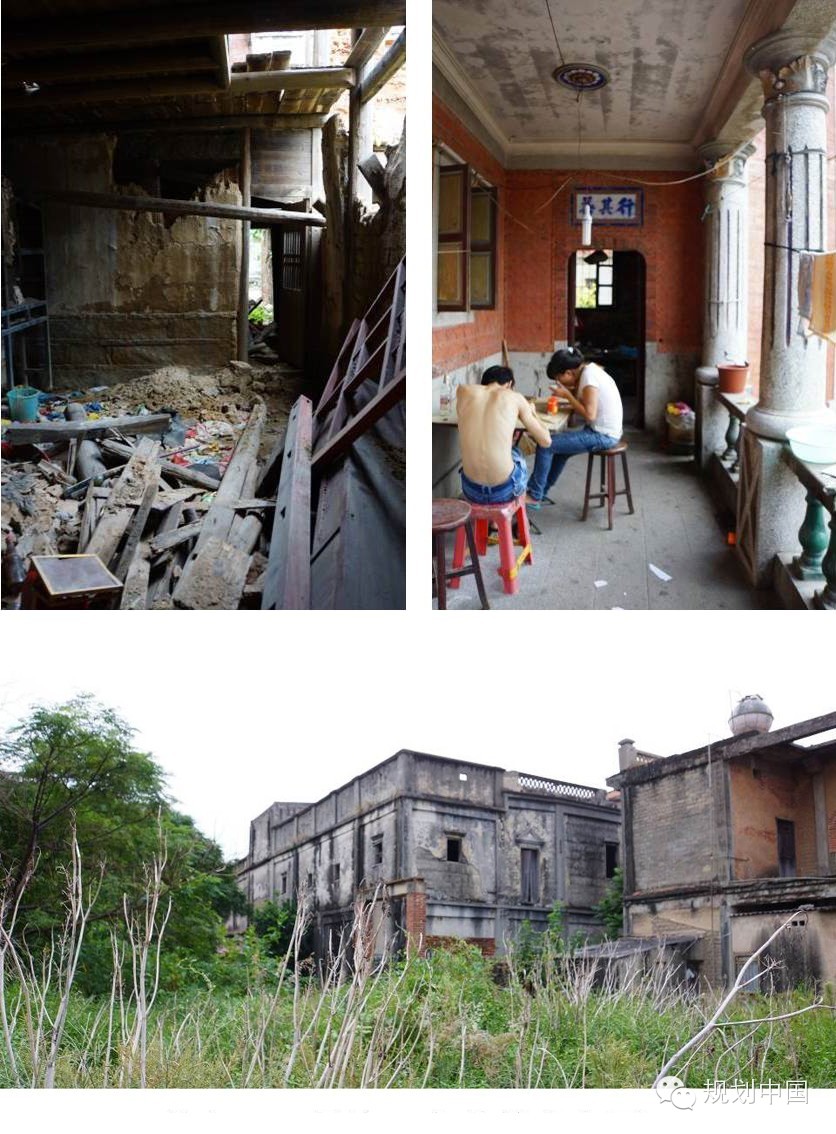

位于海峡西岸的晋江是一个工业明星城市,经济实力连续多年居福建各县(市)首位,城市综合承载力不断增强。晋江全面放开户籍限制,将众多的外来人口转化为当地市民,在促进外来人口在晋江安居乐业,稳步推进外来人口市民化方面有很好的社会管理经验。福林村是一个比较有代表性的村庄,在快速工业化过程中村落环境逐渐恶化,水体遭到污染,垃圾无法处理,缺少建筑文化底蕴的新建筑随意搭建,传统风貌遭到破坏(图4)。村中还有一批建于20世纪早期、由当地华侨斥资兴建的建筑,建设工艺精湛、建筑精雕细刻、色彩丰富、富有视觉冲击力,极具地域特色(图5)。但这些建筑未来的命运如何?

图4

图5

村中很多房屋已经空置进而破败,或者租住给外来务工者,村落空间逐渐趋向衰败,整个村庄呈现一幅凋敝景象。从福林村的案例不难看出,在人口、经济、产业等多方面,乡村在城镇化过程中逐渐失去了社会基础(图6)。

图6

案例二:深圳的村落——大万世居

深圳是我国改革开放建立的第一个经济特区,是改革开放的窗口,已发展为有一定影响力的国际化城市。深圳是一个年轻、充满活力的城市,在城市的发展与建设方面创造了举世瞩目的“深圳速度”,通过短短的30年时间从一个小渔村跃升为我国经济中心城市,经济总量长期位列大陆城市第四位。

全国重点文物保护单位大万世居是一座古堡式客家围龙屋建筑,位于深圳市坪山新区,俨然是一座处于周遭宛若汪洋般的现代建筑群中的小岛。大万世居建于清乾隆年间,平面呈方形,大门前有半圆形水塘,是曾姓家族居住、生活和工作的地方,保留了客家人珍贵的历史民俗遗物和文化精粹(图7)。现在家族后人已搬到旁边的现代化楼房中居住(图8),尽管围龙屋一部分建筑已开辟成展览、展示空间,做为宗祠的作用仍在发挥(图9),但占整体面积60-70%的非展览空间已处于空置状态,建成环境与村民对新的生活方式的向往脱节,博物馆式保护也难以从整体上遏制衰败(图10)。

图7

图8

图9

图10

为什么会产生这些遗产?遗产价值扎根于日常生活。“思辨终止的地方,即在现实生活面前”(马克思)。日常生活的重复性实践和思维方式,对于个体的存在来说,就是必须以简单的“如是性”来引导日常活动更为方便更为便捷地开展,在时间和精力上都具有一种经济性。这种特性在文化领域,就是通过对传统、习俗等集成,使日常生活完成了对传统文化的继承和延续——无论在城市和乡村的营造,还是各种非物质的习俗等都和“日常生活”这个概念有关。

对乡村文化遗产保护理念的启发在于“我们首先需要一种全然不同的方法:从那种建立在把保护对象罗列清单基础上的静态保护,转向扎根于日常生活的、动态的、结构性的保护(Francoise Choay, 2006)”。

三、培基固本 重拾价值——传统村落保护实践:西藏尼木县吞达村

这里以中国城市规划设计研究院的一个公益扶贫项目:西藏尼木县吞达村为例,与大家探讨我们在“培基固本 重拾价值”方面所做的努力。

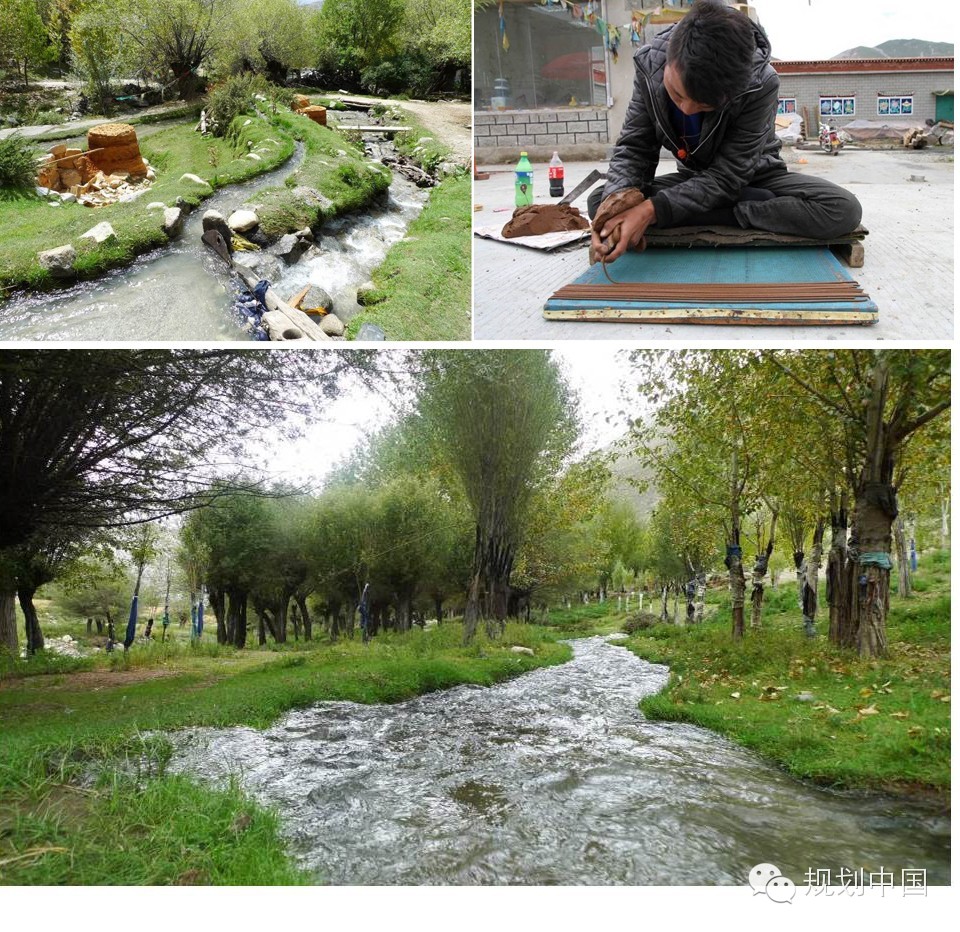

吞达村位于西藏自治区拉萨市尼木县吞巴乡,是藏文创始人吞弥•桑布扎的故乡,也是自治区少有的千年古村落之一。村庄紧邻318国道和雅鲁藏布江,处于拉萨至日喀则黄金旅游线的中间位置(图11)。

图11

吞达村是一片地处山谷深处的绿洲,日常水源来自山上的融水,溪水潺潺,林木茂盛。世世代代生活在这里的村民长期以来形成的主要生产方式是藏香的生产(图12)。这里同时也是藏纸的发明地,作为多项非物质文化遗产的发生地,特别是随着近几年西藏旅游业的蓬勃发展,有着“藏文鼻祖之乡、藏香之源”美誉的吞达村面临着重大的发展机遇。

图12

项目组在新农村建设和扶贫帮困的规划中,深入调查,了解当地自然与文化,从中得到新的工作思路。立足乡村生活的基本面,明确了吞达村的发展目标;强调了梳理生产、生活空间的基本原则;通过对口援建方式解决了村民的住房和脱贫问题;通过拓展藏香的销售渠道等具体措施为乡村开辟了一条绿色发展的道路。

规划是融历史名村规划、旅游发展规划、村庄建设规划为一体的综合性规划。规划以入户问卷调查、村庄民房普查、历史文化专题研究工作为基础,统筹考虑了历史文化保护、村庄建设布局、旅游产业发展与村民集体致富四者之间的互动关系,谋划7部分规划专项,并形成“村庄建设规划”和“全国历史文化名村申报材料”两项综合性成果。

深挖历史文化底蕴,梳理遗产申报历史名村

规划突出整体保护和原真性保护的理念,重点保护村庄“依水为脉,溶于自然的整体聚落布局”的特点与“居作相宜,疏密有致的村落空间”的特色,合理划定历史文化保护区保护范围与建设控制地带。

规划注重多学科合作,聘请当地专家深入挖掘村庄自然与历史文化特色。尤其是西藏社科院团队撰写的《吞巴家族历史考》专题报告一定程度上填补了西藏“吞弥文化”研究的空白。

突出文化旅游发展,“村景一体”统筹村庄建设全局

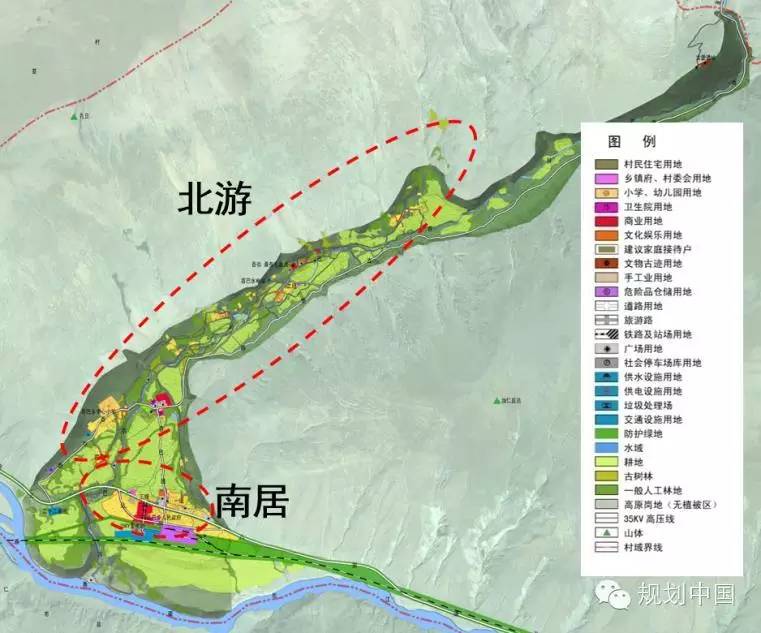

规划重点突出三个结合:一是村景结合,结合南部火车站的建设,提出“南居北游”的发展蓝图,打造“村景一体化”的空间布局;二是点线结合,形成“三点一线五景区”,以“点、线”为核心布局主要旅游景点和服务设施;三是规划和设计相结合,从规划和设计两个层面入手,并对村庄整体建筑风貌、村民住宅选型、村庄景观整治等提出了详细的规划设计意见(图13)。村庄援建由西藏自治区建设厅对口支援,在乡村实施安居工程,将原来无法生活的破旧危房逐步导向有现代设施的住宅,解决村民住房问题。在新建筑建造时坚持采用富有地域特色的建筑形式(图14)。

图13 村庄规划布局图

图14

全程突出公共参与,强调村民集体组织作用

规划项目组对村内177户村民每户都进行了入户调研,建立了以“农房调查表”为主的农户电子信息档案。在规划的不同阶段,多次召开村民代表或党员干部参加的座谈会。同时,针对民族地区的特色,规划特别强调集体自治组织对村庄发展的带动作用。在规划建议下,村庄成立了“藏香生产合作社”、“吞达旅游合作社”、“村民生态环境自治委员会”“藏香生产销售协会、劳务输出协会、旅游产品销售协会”等村庄合作社或自治组织,取得了良好的成效。

多渠道筹措建设资金,技术援藏全程跟踪实施

规划重点梳理中央各部委及相关部门的援藏资金和援藏政策,研究不同渠道资金的整合利用,强化资金使用效率。同时规划设计单位与当地政府达成了《共同建设尼木县吞达村新农村的合作协议》,继续以技术援藏的形式全程参与吞达村的规划建设。为便于规划实施,项目组编写了通俗易懂的双语宣传册——吞达村“村庄规划问与答”,发放到全体村民手中,还邀请吞达村民代表考察旅游型新农村建设,促进了村民对规划的理解与对旅游发展的认识。

让文化遗产活在村民的日常生活中

•发掘和整理价值

•从日常生活中寻找出文化遗产的价值及其发生和存在的原因

•乡村经济基础的夯实和拓展

•住房等民生问题的解决

乡村保护和复兴是非常复杂的社会过程,

通过改革寻找复兴乡村的突破口

•培基固本,重建乡村社会

•建立城乡均等的公共服务体系

•城乡居民社会保障制度的建立

•改造提升乡村基础设施

•土地制度的改革

•在乡村创造新的就业岗位,振兴农业

•乡村地区的脱贫

注1:根据演讲视频整理,未经作者本人审阅.

注2:西藏尼木县吞达村保护实践案例部分资料出自:《中国城市规划发展报告(2013-2014)》“盘点篇——村镇规划”.

规划问道

规划问道