本文基于2018年10月第八届公交都市论坛绿色交通创新平行论坛的发言内容整理而成。感谢主办方深圳市都市交通规划设计院的鼎力支持,感谢北京城市象限科技有限公司茅明睿先生的热情推荐。

文中基本观点受欧盟Horizon2020资助的CREATE(Congestion Reduction in Europe, Advancing Transport Efficiency)项目启发,读者可访问www.create-mobility.eu深入了解。

序

城市交通规划应实现“人本理念”下交通设施规划与移动出行规划由交通工程技术语境到公共政策决策语境的“第三条路径”范式转变。由工程技术向公共政策的语境转变,由设施规划向空间规划的技术演变,由服务通勤出行单一目标向服务城市生活与空间品质多元目标的认知升级与价值升华,需要制度创新、机制创新、政策创新与措施创新,这些创新是一个被社会变迁推动的、动态修正、持续的范式转变过程,受到技术与政策的双重作用。

第一条路径

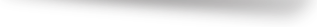

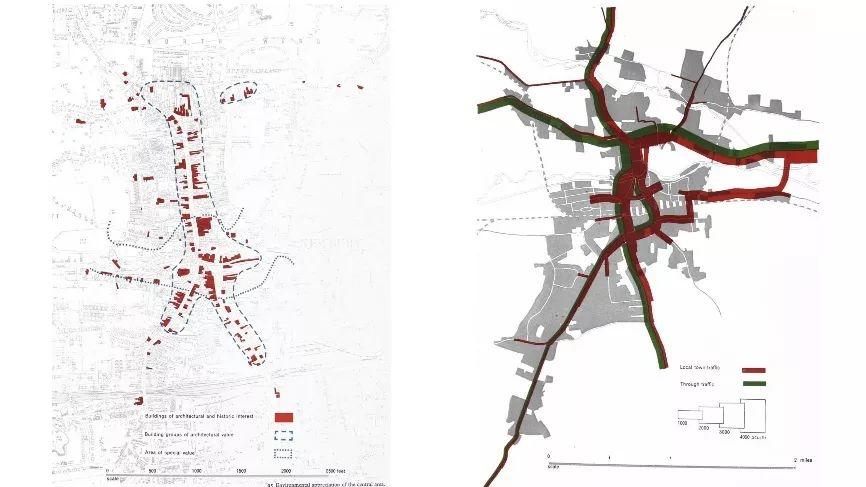

第一条路径模式指的是综合交通体系规划范式,它由国家层面的技术规范进行指导,关注空间布局、体系协调、实施评估和各分系统资源调配。具体实践中,常将城市所承载或服务人群进行细分,依据社会发展趋势、人群经济特征、需求行为偏好、空间活动特点优化交通配置并改善服务水平。

第一条路径模式依赖交通需求分析这一“定性定量相结合”的技术手段,借助宏观交通模型实现交通发展战略、交通政策与交通设施规划、土地利用及交通发展趋势的反馈互动。

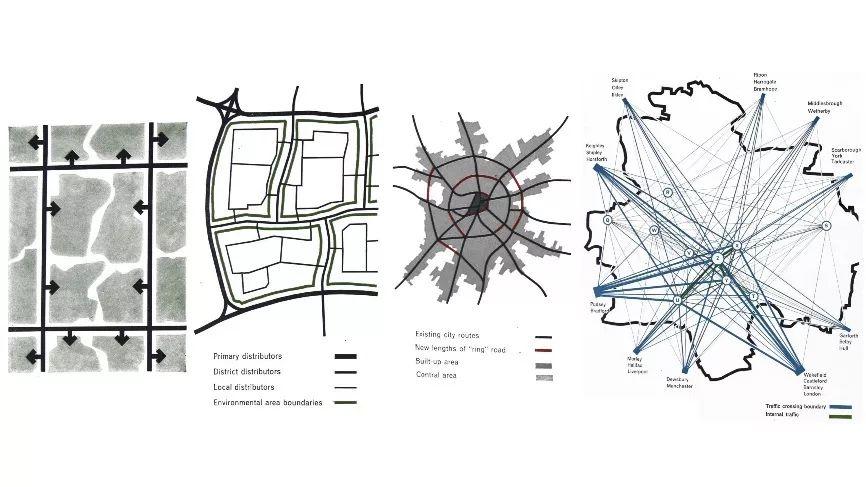

交通需求分析中,利用断面流量图(Volume)表达运输服务水平的空间差异性,利用路段选择分析图(Selected Link Analysis)表达影响路段的关键起讫点空间分布特点,利用点密度缓冲图(Point Density and Buffer)表达服务设施的聚集性与服务范围,利用路径轨迹图(Path Trajectory)表达运输流线的空间形态与格局,利用期望线图(OD Desire Lines)表达需求聚合的空间联系特征和演化趋势。

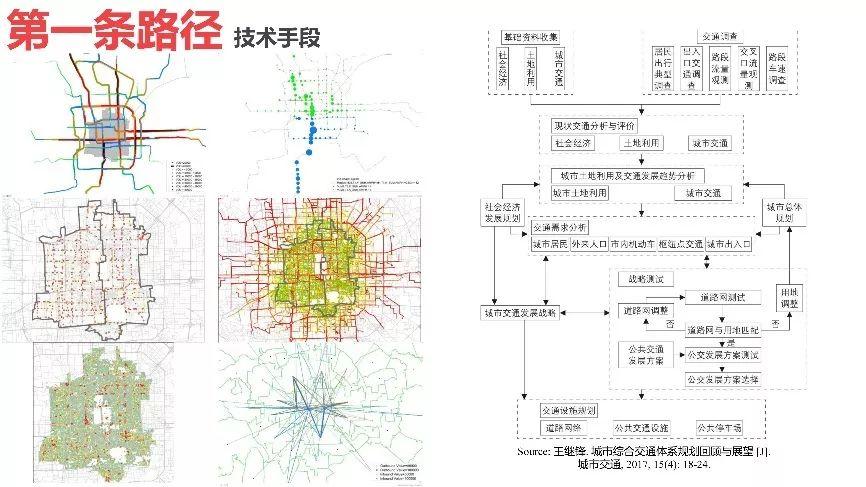

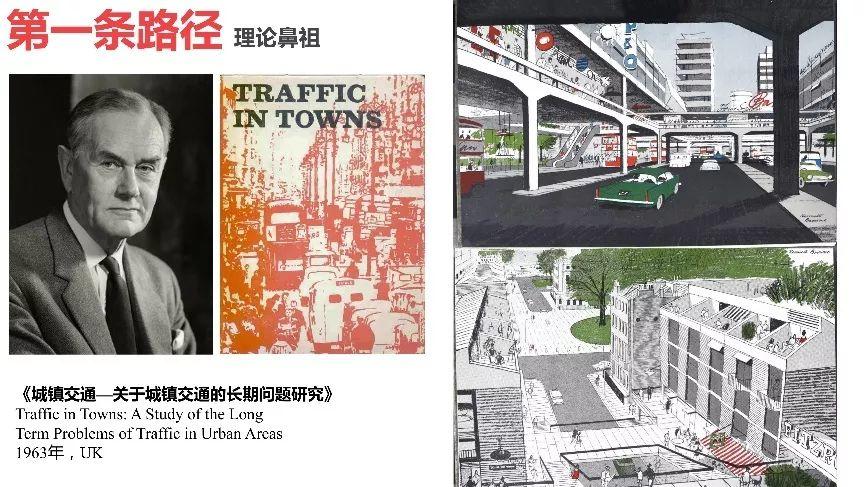

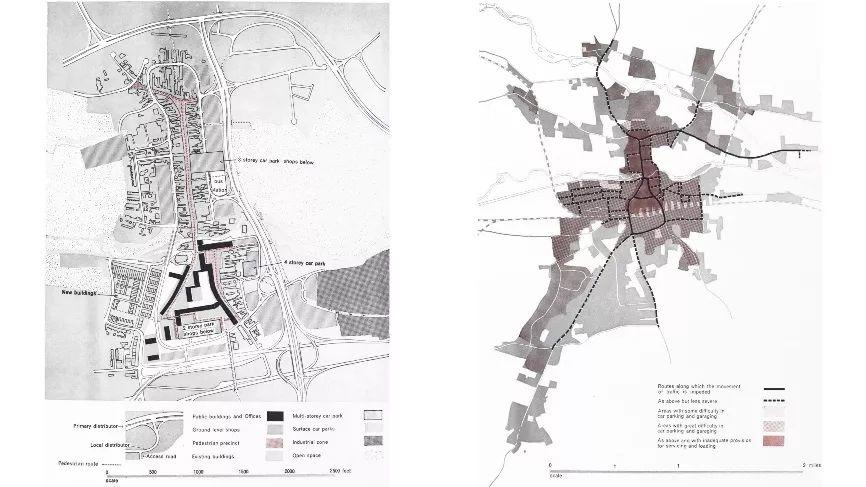

第一条路径模式的理论基础可以追溯到1963年由布坎南爵士(Sir Colin Buchanan)编著的《城镇交通:关于城镇交通的长期问题研究》一书。作为交通规划学科的理论鼻祖,《城镇交通》所内涵的先见、睿智、探索与哲学思考影响至今。例如,立体分层交通形成“人车完全分流”,居住区雷德朋式道路形成“步行街区”。

历史街区中划定历史保护建筑、建筑价值保护区和特殊价值保护范围,设立步行街区,疏导分流过境交通,限制转变本地交通。

停车系统中结合停车供需关系、交通拥堵情况、步行街区流线和用地分布格局,借助开发与再开发项目在街区外围增设地上、地下公共停车场。

构建蜂窝状网络(Cellular Network)结构服务于环境区(Environmental Area),环境区的路网依据快主次支的四级道路分级体系进行规划设计,并满足其环境承载容量(Environmental Capacity)。

审视“环路+放射”标准路网格局的奴性思维模式,建议应尽量避免先入为主的直觉经验,通过定量定性的充分论证,形成一个自生而成的(Work itself out)、具有独创性的路网格局。

反思利用OD调查自证环路承担足够交通量并符合规划预期是认知混淆直觉式的规划,“果”的调查结论总是倾向于“因”的直觉,这种认知下的措施手段对缓解拥堵的功效是及其不确定的。

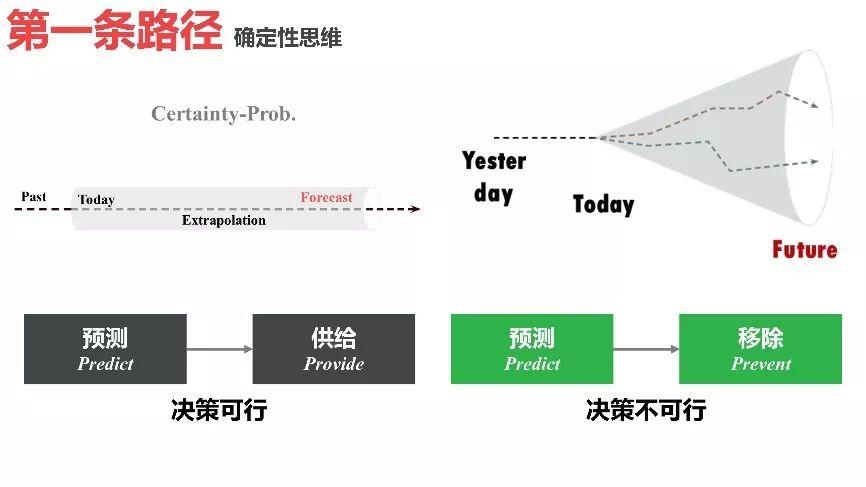

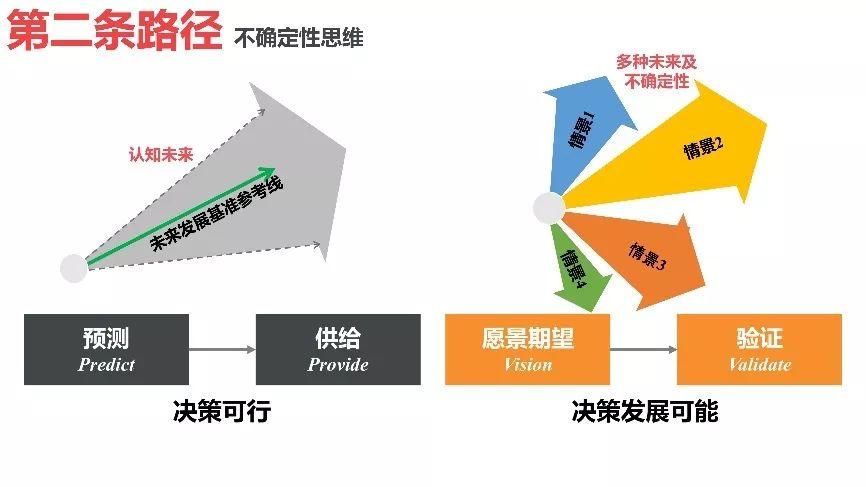

第一条路径模式以确定性思维线性推演或扇形投影方式进行决策,利用交通模型、调查观测等定量分析手段,通过“预测+供给”决策可行,通过“预测+阻止”决策不可行。

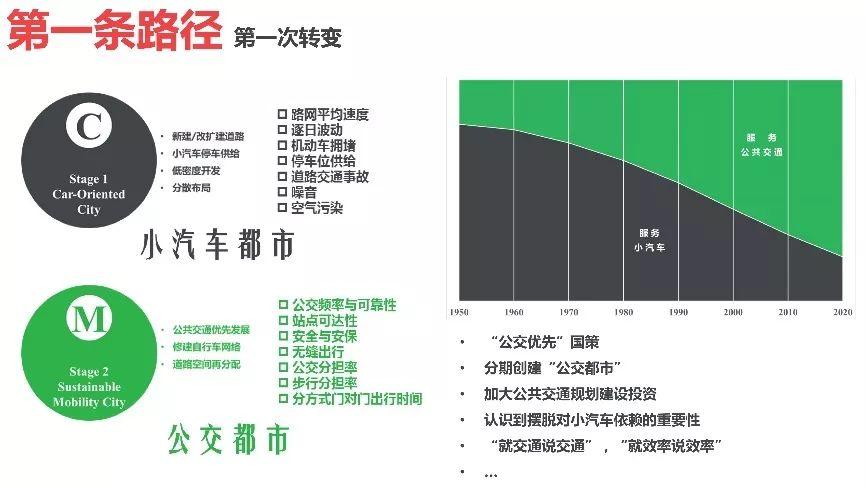

第一条路径模式实现了由“车本位”小汽车都市向“人本位”公交都市的第一次转变,交通政策与措施由新建/改扩建道路、停车位无节制供给、分散布局低密度用地开发等转变为公共交通优先发展、新建自行车网络/完整街道、道路空间再分配等。

小汽车都市C(Car-Oriented City)以小汽车分担率、路网平均速度、逐日波动水平、机动车拥堵水平、停车位供给数量、交通事故数量、噪音与空气污染指数等机动车考虑因素为主要评价指标。

公交都市M(Sustainable Public Transport Mobility City)以绿色出行分担率、服务频率与可靠性、站点可达性、安全性与安保性、一体化出行、全程出行时间等绿色交通考虑因素为主要评价指标。

第一条路径模式对交通拥堵产生更深刻的理解,在关注小汽车拥堵指数与道路断面运行速度的基础上,更需要关注多方式全行程旅行时间,由提升机动化方式机动性转变为提升移动的可达性、易达性与可靠性,由提升车内时间可靠性扩展为缩短换乘等待时间。

尽管如此,仍必须承认提高全方式服务速度的艰巨性,以伦敦为例,连续12年全程服务速度维持稳定,地面公交为6km/h,轨道11km/h,小汽车13km/h。

相比伦敦,北京的全程服务速度似乎表征为,交通拥堵没有想象中那么严重,以速度为评估指标的合理性理应接受质疑与商榷。

第二条路径

第一条路径模式发展到一定阶段会延伸为第二条路径模式,伴随全面抑制机动车需求的交通政策,小汽车使用强度由上升、保持趋势转化为下降趋势,资源配置比重更加倾向空间场所营造与生活品质塑造,出现由“人本位”公交都市向“生活本位”宜居都市的第二次转变。

以北京、上海、广州和深圳为代表的国内特大型城市正处于第一路径公交都市的水平,以伦敦、巴黎为代表的世界城市正由第二路径向宜居都市发展。

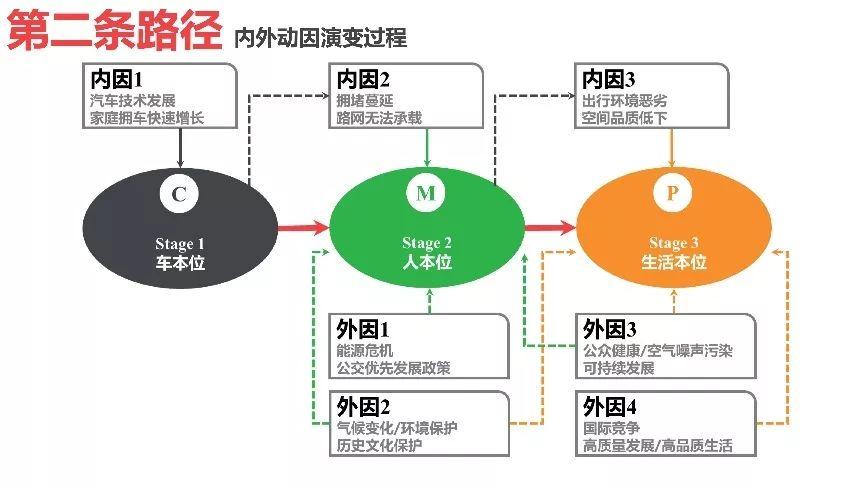

两条路径模式的演变过程受到多种内因与外因的综合作用。由于“车本位”第一阶段汽车技术的跨越式发展导致家庭拥车水平快速增长,造成机动化出行需求外溢、路网负荷难以承载、拥堵进一步蔓延,需要借由第一条路径向“人本位”第二阶段进行转变,同时需积极回应能源危机、气候变化、环境保护和历史文化保护等非交通因素的强烈要求。

“人本位”第二阶段并未过多关注出行环境与空间品质,由于两者持续遭受机动化交通破坏与恶化,公众逐渐意识到健康保护、空气噪声污染治理与可持续发展的重要性,决策者亦意识到城市竞争力的核心在于高质量发展与高品质生活,亟需借由第二条路径向“生活本位”第三阶段进行转变。

第二条路径模式的理论基础与欧盟法定推行的可持续移动性规划SUMP同根同源。

第一阶段“车本位”规划(Planning for Vehicles),修建机动化服务道路、增加停车供给以支撑更多的拥车、用车与停车。

第二阶段“人本位”规划,倡导公共交通优先、鼓励无缝一体化出行、再分配道路空间优先步行自行车路权以降低机动车使用强度。

第三阶段“生活本位”规划(Planning for City Life),强调交通亦是空间场所、鼓励场所营造和宜居生活、强化公共空间/公众健康/城市更新等概念以进一步降低出行对机动车的依赖性。

以国内综合交通体系规划为代表的第一条路径模式属于SUMP1.0技术范畴,以大伦敦市长交通战略MTS和大巴黎出行规划PDUIF为代表的第二条路径模式属于SUMP2.0技术范畴,欧盟亦将于2019年中期全面强制推行符合SUMP2.0价值导向的规划编制。

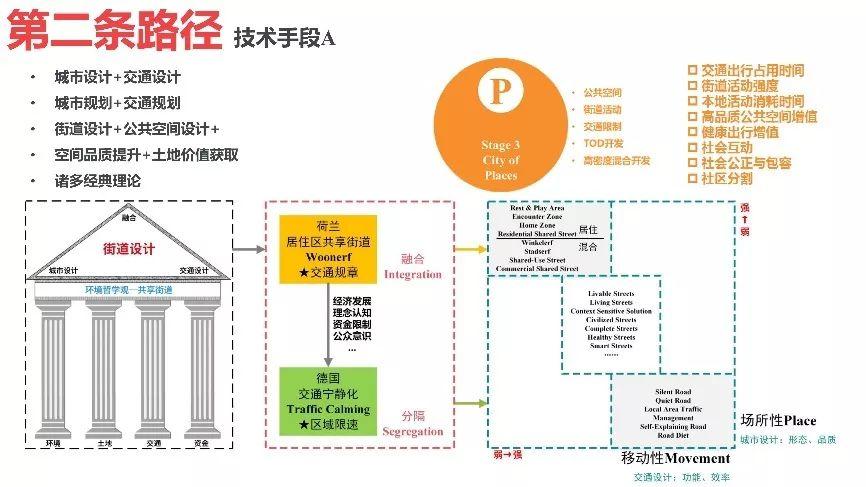

第二条路径模式依赖“城市设计与交通设计相融合”的技术手段,借助街道设计与公共空间设计等诸多经典理论实现空间品质提升与土地价值获取。由此产生的宜居都市P(City of Places)关注公共空间、街道活动、TOD一体化开发和高密度混合开发,以交通出行占用时间、街道活动强度、高品质公共空间增值、健康出行增值、社会公正与包容、社会互动与分隔等社会生活考虑因素为主要评价指标。

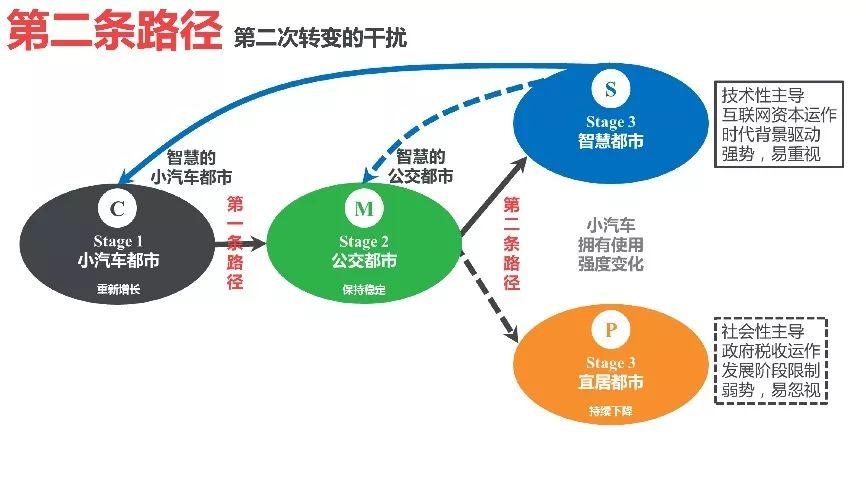

由于“互联网+交通服务”、“人工智能+交通规划”、“机器学习+交通设计”和颠覆式商业模式等新型技术手段介入,第二条路径模式受到干扰发生跳转,其融入了更多的跨学科、跨领域经典理论,吸纳了更多的运行资本与专业技术人员,形成了以城市大脑、无人驾驶、出行即服务、智慧街道、需求响应服务等理念为代表的智慧都市S(City of Smart Technology)雏形。

智慧都市并未产生跨领域的评价指标,而是“新瓶装旧酒”式重新整合资本、资源、信息与技术,对小汽车都市与公交都市的相关指标进行再包装与再评价。

第二条路径模式以不确定性思维扇形投影或愿景回溯方式进行决策,利用国际经验对比、历史教训反思、人工智能、大数据等定性定量分析手段,通过“预测+供给”决策可行,通过“愿景期望+验证”决策发展可能。

由“人本位”公交都市向“生活本位”宜居都市的第二次转变因“技术本位”智慧都市的介入产生干扰。技术性主导的智慧都市借助互联网资本运作与大时代背景的驱动,具有强劲发展动力和话语权,易得到决策层的重视;而社会性主导的宜居都市依靠有限政府税收运作,受到发展阶段制约限制,具有相对弱势的发展动力和话语权,亦被决策层所忽视。

受干扰后的第二条路径模式,极有可能偏离回第二阶段“人本位”,形成智慧的公交都市;更为悲观的发展结局是,偏离回第一阶段“车本位”,形成智慧的小汽车都市,小汽车使用强度将重新增长,交通政策将重现历史,进入新建/改扩建模式下“车路协同+智慧道路”的自动驾驶导向二次机动化高潮。

第三条路径

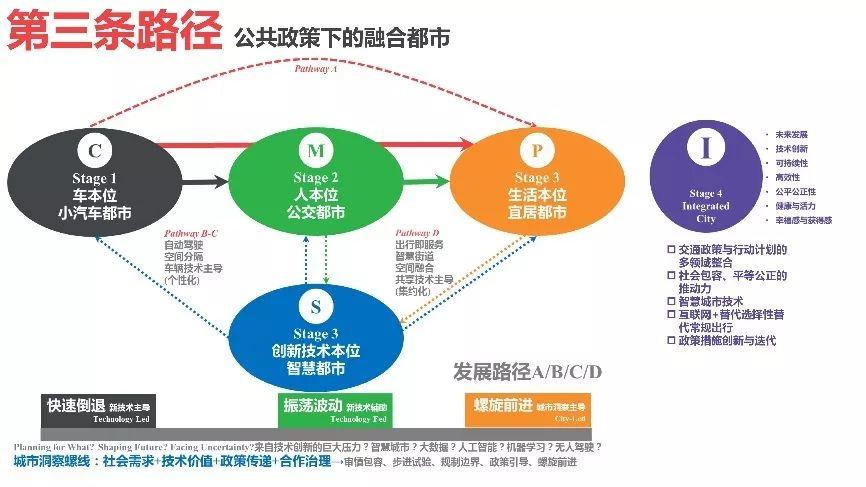

为了避免第二次转变因新型技术手段干扰所形成的第二条路径模式偏离,需要引入公共政策监督修正机制,形成小汽车都市C、公交都市M、宜居都市P和智慧都市S组合而成的第四阶段融合都市I(Integrated City),即第三条路径模式。

融合都市关注的是未来发展、技术创新、可持续性、高效性、公平公正性、健康活力和幸福感与获得感,涉及交通政策与行动计划的多领域整合、社会包容与平等公正的大力推动、智慧城市技术的引领实践、“互联网+交通出行服务”的多模式选择和综合政策措施创新与迭代等诸多领域变革。

第三条路径模式表现出O/A/B/C/D五种发展路径可能:

⑴ 发展路径O,C→M→P,顺序式、线性、进步式发展;

⑵ 发展路径A,C→P,跨越式、线性、进步式发展;

⑶ 发展路径B,C→M→S→C,顺序式、直接迭代型、退步式发展;

⑷ 发展路径C,C→MP→S→C,顺序/跨越式、选择迭代型、退步式发展;

⑸ 发展路径D,C→MP→S→MP,顺序/跨越式,选择迭代性、进步式发展。

这五条发展路径的核心在于对待创新技术的态度,发展路径B和C由自动驾驶、空间分隔和个性化车辆等技术推动,发展路径D由出行既服务、智慧街道、空间融合和集约化共享出行等技术推动。

任由技术在各个场景、各空间层次中无节制应用的新技术主导模式将导致既有发展的快速倒退。缺乏对技术的管控与引导,后知后觉放纵其应用的新技术辅助模式将引发振荡波动。因此,需要一种城市洞察主导的模式,形成审慎包容(社会需求)、步进试验(技术价值)、规制边界(合作治理)、政策引导(政策传递)、螺旋前进的,健康、有序、可持续的螺线式发展格局。

第三条路径模式在不同的空间圈层配置不同的创新技术与政策规制。以核心区、历史街区和CBD为代表的内环圈层,配置以出行即服务等共享互联主题的信息技术和多部门强势保护与管控的组合政策;以中心城和新城为代表的中环圈层,配置以自动驾驶公交等公共交通主题的车辆技术和多维度柔性管理与治理的综治方略;以郊区和城市群区域为代表的外环圈层,配置以高级别无人驾驶、车路协同、全息感知等前沿车路技术和支持多情景边界试验的开放政策环境。

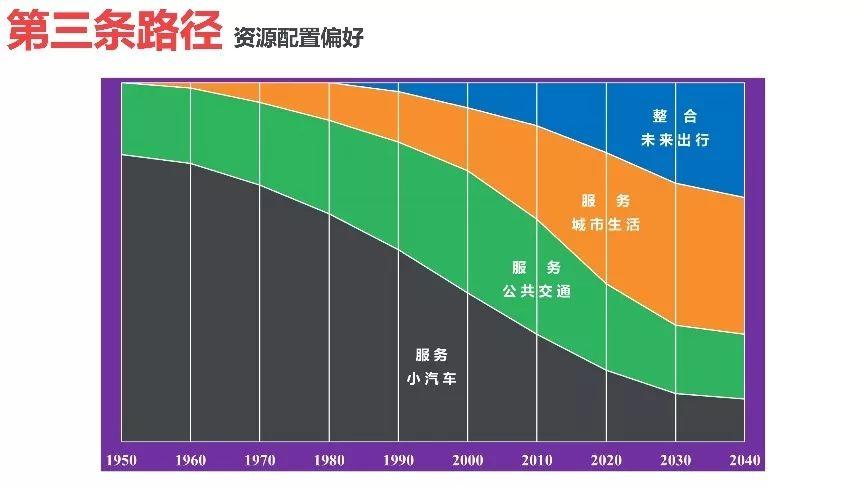

总而概之,第三条路径模式的资源配置偏好相对第一、第二条路径模式发生了巨大的变化。过去的关注点,更多的是从服务小汽车向服务公共交通的转变,近期及未来将会更多的关注服务城市生活和整合未来出行。而这一切,都需在政策规制的融合框架视角下进行,接受公共政策与交通政策的动态反馈与迭代修正。

这个政策规制的融合框架视角(简称为“政策视角”)至少需要从交通战略定位、语境转变、实施路径和范式转变四方面进行重新思考。

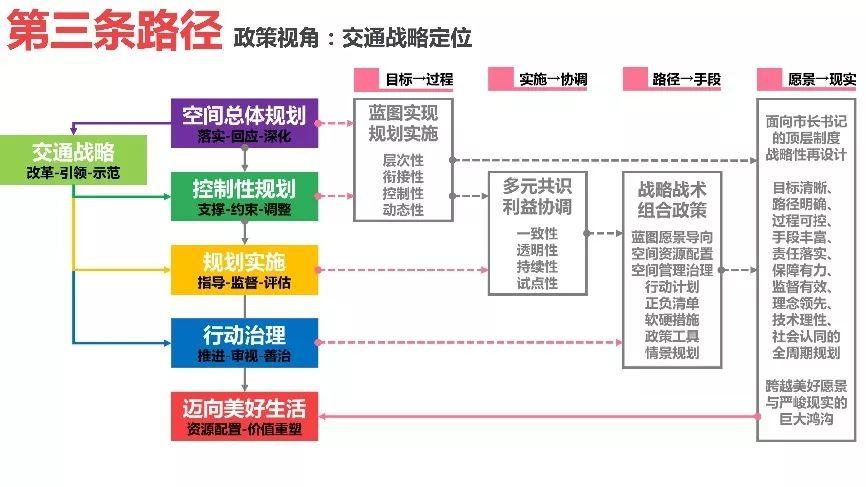

交通战略定位的重新思考。自然资源语境下的空间规划体系在本质上是在总体规划层面强调“落实—回应—深化”,控制性规划层面强调“支撑—约束”,规划实施层面强调“指导—监督—评估”的空间战略。第三条路径模式下的城市交通规划需要一个与空间规划同层次体系架构和规划方法的,强调“改革—引领—示范”的交通战略“总体规划”。

这个交通战略并非将第一条路径模式下综合交通体系规划的某些宏观研判复制进空间规划体系,而是要形成一个高于并重于、而不是隶属于综合交通体系规划的顶层交通战略。顶层交通战略要制定关于空间关系、演化趋势、布局形态、政策导向、竞合统筹、产业互动、移动选择、多模出行和不确定性等内容的规则、制度与政策。综合交通体系规划应是其下一个层次的规划内涵深化与丰富。

第三条路径模式下的城市交通规划应实现理念与技术的语境转变。

理念层面,从增量供给语境转变为存量提质语境,从物质表象语境转变为品质内涵语境,从工程技术语境转变为政策决策语境,从管理审批语境转变为治理检查语境,从精英领衔语境转变为社会合作语境,从现状后知后觉弥补缺陷转变为近期先知先觉避免漏洞。

技术层面,从研判单日切片式OD联系延伸为研判多日连续空间活动,从速度延误拥堵导向评判转变为可达稳健公平评判,从单系统局部优化扩展为复杂系统全局优化,从实施推/拉单一政策措施转变为组合措施精准施策,从观测方式/效率/拥堵的变化转变为观测目的选择/生活品质/行为特征的变化,从粗粒度感知交通表象变化转变为细粒度洞察时代变革、社会演化和技术迭代。

第三条路径模式下的城市交通规划的核心在于重塑“愿景目标+情景规划+行动计划”的实施路径,实现由增量规划清单到交通服务增效清单、空间品质提质清单的转变,由制定规划建设项目库到协商综合治理责任库的转变,由借助单一政策手段到精准实施政策组合的转变。

这条实施路径,以空间规划共识下的愿景目标为主路径,以政策工具包与行动计划库为滚动解决实际问题的控制路径,以战略战术级情景规划与正负清单为应对未来不确定性的调整路径,三条路径的保障支撑是统筹各交通子系统方案和子系统间衔接整合的战略、政策、措施与规划方案。

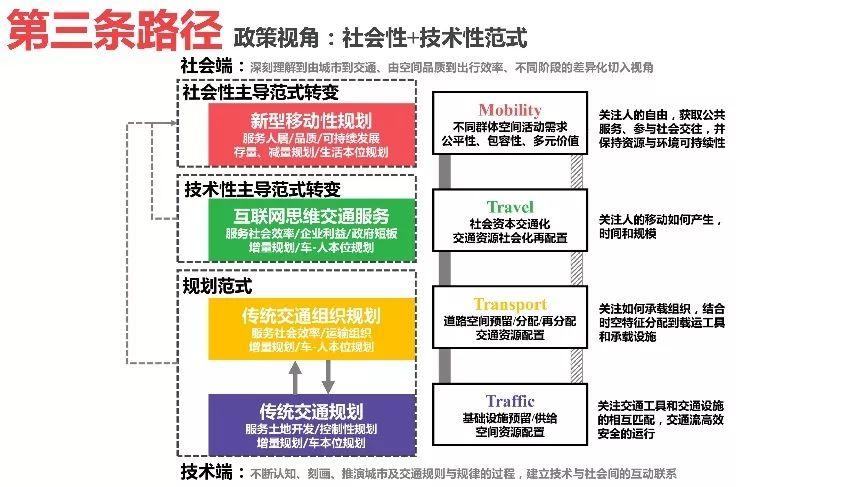

第三条路径模式下的城市交通规划将是一个“技术合理、社会认同” 的理性与感性、技术性与社会性的共同体。整个层次架构由Traffic、Transport、Travel和Mobility四个交通层次构成。

底层架构是Traffic,关注交通工具与交通设施的供需相互匹配和交通流高效安全的运行,对应服务于土地开发的控制性详细规划,是面向基础设施预留及空间资源配置的传统交通规划。

中下层架构是Transport,关注结合供需时空特征对载运工具及承载设施进行运行组织,对应服务于社会效率的运输运营规划,是面向交通资源配置及道路空间预留/分配/再分配的传统交通组织规划,其与底层Traffic传统交通规划共同形成第一条路径模式的规划范式。

中上层架构是Travel,关注人的移动需求、移动时间和规模效益,对应服务于社会效率、企业利益和补足政府短板的新型交通服务规划,是面向社会资本交通规划和交通资源社会化再配置的互联网思维交通服务,是第二条路径模式下“技术本位”智慧都市主导的技术性规划范式。

顶层架构是Mobility,关注人的移动需求及获取公共服务、参与社会交往的自由程度和自然资源与生活环境的可持续性,对应服务于人居、品质和可持续发展的生活本位式交通规划,是面向不同群体空间活动需求,追求公平性、包容性和多元兼职的新型移动性规划,是第二条路径模式下“生活本位”宜居都市主导的社会性规划范式。

结语

城市交通规划的范式转变涉及三条路径模式、四个发展阶段和五类目标城市。第一条路径模式是综合交通规划体系范式,第二条路径模式是“城市设计+交通设计”和新型技术手段介入的范式,第三条路径模式是“社会需求+技术价值+合作治理+政策传递+螺旋前进”的城市洞察范式。第一个发展阶段对应小汽车都市,第二个发展阶段对应公交都市,第三个发展阶段对应宜居都市和智慧都市,第四个发展阶段对应融合都市。

在迈向第三条路径模式的路途上,需要溯源过去,思考交通规划的本源与初衷,纠正关键概念与理念的长期错误解读或有意曲解,明确争议问题的演化特征与最终形态,摆脱对既有方法体系与思维模式的路径依赖;需要认清现实,范式的破立与转变,必然是长期性、艰难性、挑战性的过程;需要决策未来,三条路径模式、四个发展阶段和五类目标城市,选择哪一种进行发展,由谁来进行选择,何时进行选择,值得深思。

最后,以Albert Einstein的一句名言作为结语。

“We can’t solve today’s problems using the mind-set that created them!”

解决当前问题,不能依赖范式思维,唯有转变。

规划问道

规划问道