原文始发于微信公众号(新土地规划人):世界文化遗产中的村落遗产价值解密,哪些村庄才能成为世界文化遗产

世界文化遗传到底是如何确定的呢?哪些村落能被称作世界文化遗产呢?今天的这篇文章从世界遗产的农业村落和农业文化景观的文献基础上,分析了村落遗产的保护要素构成及内涵,探讨了不同村落遗产价值特征与要素的相关性,虽然这篇文章比较不易读,但了解一番相关知识也是很有趣的~

Part.1

什么是村落遗产

村落遗产指的是世界文化遗产(包括文化与自然复合遗产)中涉及村落的遗产,它满足两个条件:

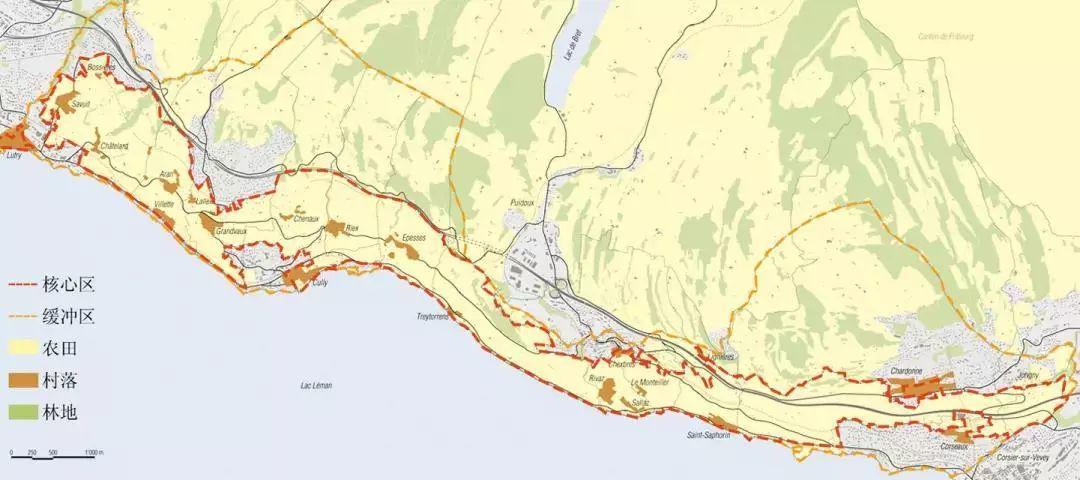

1.遗产的核心区或缓冲区包含村落;

2.遗产的入选理由与村落相关。

截至2013年,在世界文化遗产名录的788个文化遗产中,涉及村落的遗产类型众多、情况复杂,为了保证研究对象的全面性以及价值评价标准的权威性,我们在UNESCO和ICOMOS的文献库中,对所有文化遗产进行检索,找到了74处包含village / rural settlement两个关键词的遗产。

根据村落与所对应的遗产之间的关系、村落遗产的现状生活形态以及村落遗产的功能形态三方面,我们将这74处村落遗产分为以下6类:

1. 村落遗迹,已经被废弃的村落,它们对应于世界遗产中的考古遗址类型;

2. 农业村落,作为遗产主体的农业活态村落。在这些遗产中,村落建筑群的整体组合以及村落与外围环境的关系是遗产价值最主要的载体;

3.非农业村落,这些村落的主要经济活动不依赖农业生产,而服务于其他功能,如工矿业村落、宗教村落等;

4.农业文化景观,在这些遗产中,村落是文化景观类遗产的主要构成之一,在传统农业生产过程中,村落与自然的互动形成了不断演进的景观;

5.非农业文化景观,在这些遗产中,村落是非农业文化景观类遗产的构成之一,如文化风景区内的村落;

6.作为其他遗产的构成要素。在这些遗产中,村落只作为其存在场所或整体景观的次要部分,对遗产的价值贡献较小。

考虑到遗产之间的可比性及对于我国村落遗产保护的参考意义,我们选取其中活态的、反映农业生产方式的共32个村落遗产作为研究对象,进行价值和保护要素的分析。

在这32个村落遗产中,12个属于“农业村落”类型,20个属于“农业文化景观”类型。

Part.2

村落遗产的要素

村落遗产的要素既可以是物质实体,也可以是实体间的关系或非物质的概念。我们对32处村落遗产案例所包含的要素进行了汇总,

将村落遗产的要素归纳为:地形地貌、河湖水系、与农业生产相关的环境要素、生物环境背景、其他外围环境要素、村落与周围环境的空间关系、村落整体格局、建筑及建造技艺、开放空间与景观、狭义的遗产环境要素、传统基础设施、文化传统与非物质文化遗产、传统经济社会模式等13类。在对每个案例中的各项要素及其内涵进行研究后,得到以下结论:

要素的分类

地形地貌与河湖水系,这两类要素主要有以下内涵:

1

反映村落的景观环境特色;

2

反映人工与自然环境的相互作用,尤其是人类在艰难条件下的生存智慧;

3

地形地貌和河湖水系本身具有独特的景观价值;

4

山体和水系的神圣性在传统文化中有重要意义。

农业生产相关的环境要素,这类要素可以体现农业生产过程、农田自身的景观价值等内涵。

1

反映农作物生产加工工艺的全过程;

2

见证传统的自然资源利用方式;

3

见证文化景观的有机进化。

除了其自身的价值,农业方面的要素也展现了相关的知识、技术和文化。其中包括:

4

农田景观是规划创意的杰作;

5

反映人类适应艰苦环境的智慧;

6

农业技术的交流反映文化间的相互作用。

生物环境背景和其他外围环境要素,这两类要素体现了“功能性”和“精神性”两方面内涵。

1

在功能性方面,证明了村落的技术发展,展现人类利用自然资源的创造性;

2

在精神性方面,表达了村落传统文化中的象征性和神圣性。

村落与周围环境的关系,这类要素主要反映了:

1

村落的选址、规划布局与周围环境的相互作用;

2

村落与周围环境共同构成杰出的景观;

3

人与自然景观和谐相处的景象与艺术文化的关联。

村落整体格局,这类要素的内涵在于:

1

说明遗产村落是某一乡村聚落类型的典范;

2

人类防御性聚居传统的例证;

3

在不可逆转的变化下具有脆弱性;

4

村落的规划思想反映了文化传统的影响;

5

村落格局承载了传统仪式的文化空间。

建筑及建造技艺,这类要素主要有三方面的内涵。首先,体现在特定的建筑类型上有不同的内涵:

1

宗教建筑具有独特的见证意义;反映农作物生产加工工艺的全过程;

2

防御性建筑是对人类防御性居住传统的集中体现;

3

公共建筑对于社区生活有着核心的作用。

其次,体现在建筑构件和内部陈设上;

4

建筑中的装饰、艺术、家具、构件具有价值。最后,体现在建筑对文化社会的投射作用上;

5

建筑风格的融合反映文化间的交流;

6

建筑的等级反映社会的意识形态。

开放空间与景观,这类要素反映村落的景观和功能。具体来说,包括村内的广场、公共空地、生产场地、水面以及街道、巷道、内部河道等。

狭义的遗产环境要素,它们是指构成遗产本体的环境要素,类似日本和我国的历史街区保护中的“环境要素”。可分为以下两种类型:

1

具有文化象征性的纪念物;

2

村落整体景观环境的构成,具体包括纪念碑、树木、构筑物、景观小品等。

传统基础设施,如水利设施等,这类要素的内涵在于:

1

展现对自然资源的充分利用;反映农作物生产加工工艺的全过程;

2

见证工程技术的发展与社会形态;

3

代表改善人与自然之间关系的一种创造性的方式。

文化传统与非物质文化遗产,这类要素包括:

1

展现乡土艺术形式的实例;

2

代表特定历史时期的文化和艺术;

3

通过仪式或艺术行为传达精神上的沟通;

4

在哲学思想和自然观影响下所塑造的景观;

5

知识和技术具有教育价值;

6

保留对于历史人物和事件的共同记忆。

它们所体现的价值属于不同的层次,其中,1、2体现非遗自身具有的艺术价值,3、4体现了物质世界与精神世界的关系,5、6体现文化传统对现实世界的重要贡献。

传统经济社会模式,相关的要素代表了传统农耕社会中的共同价值观和传统宗教的影响。

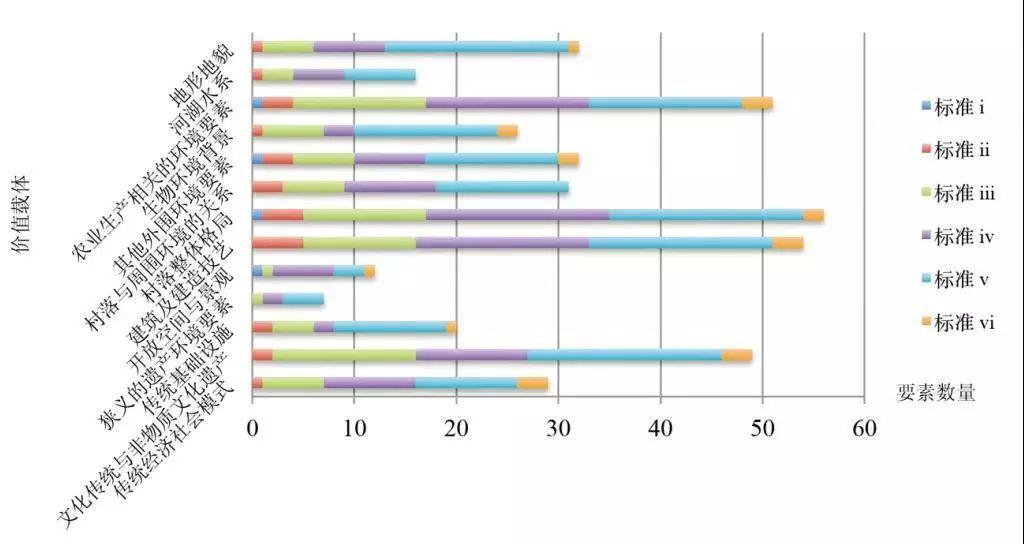

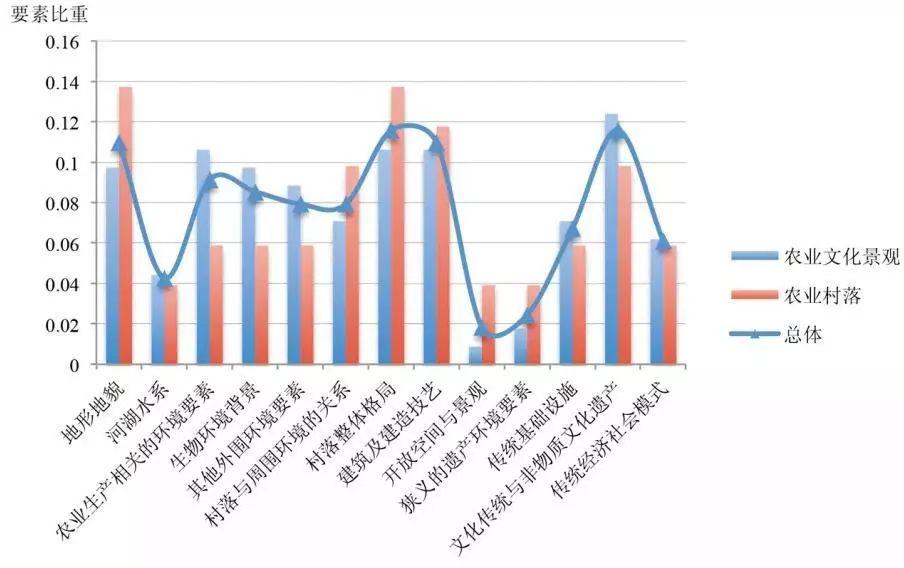

要素的总体特征

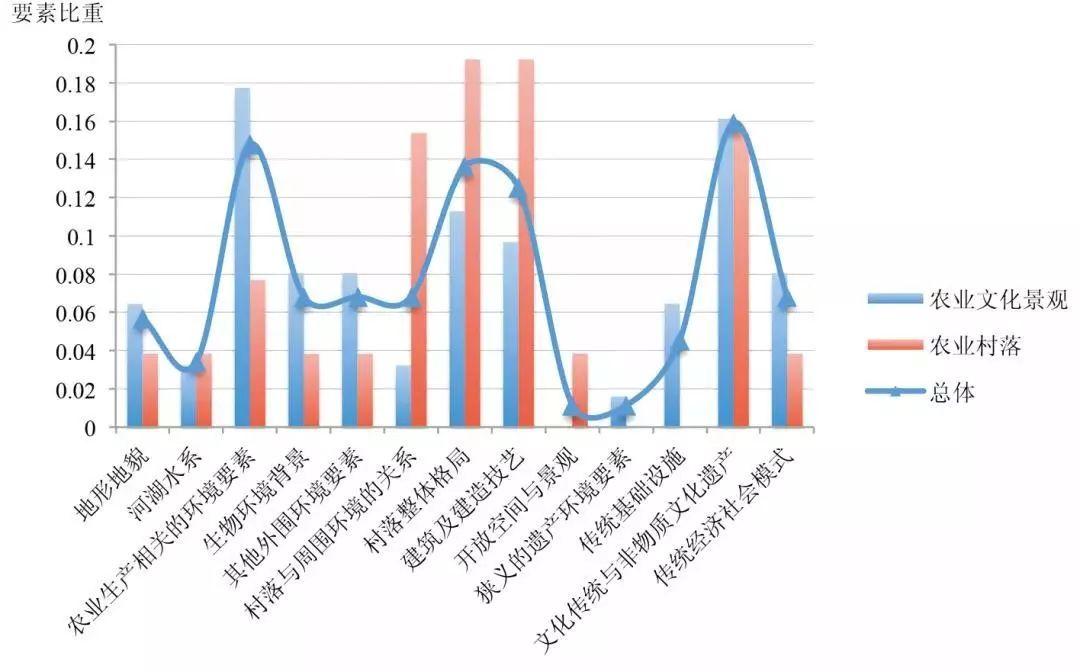

从选取的案例所包含的各类要素来看,遗产村落中最常见的要素有五类,它们是:村落整体格局(涉及32处遗产)、建筑及建造技艺(32处)、地形地貌(30处)、农业生产要素(28处)和文化传统与非物质文化遗产(28处)(图1),说明这五类要素与村落核心的价值关系最为紧密。

通过各类要素在不同案例中出现的频次可以看出:

1

不同要素的尺度差异较大。村落价值并不简单地局限于村落本身,随着“文化景观”概念的发展,村落遗产的载体要素外延,覆盖了村落自身以及外围环境的多项要素。

2

要素之间关联性强。村落的价值不是任何单一要素所能决定的,价值载体中很少出现孤立的要素,通常多个相互关联的要素共同反映某项价值。

演变趋势

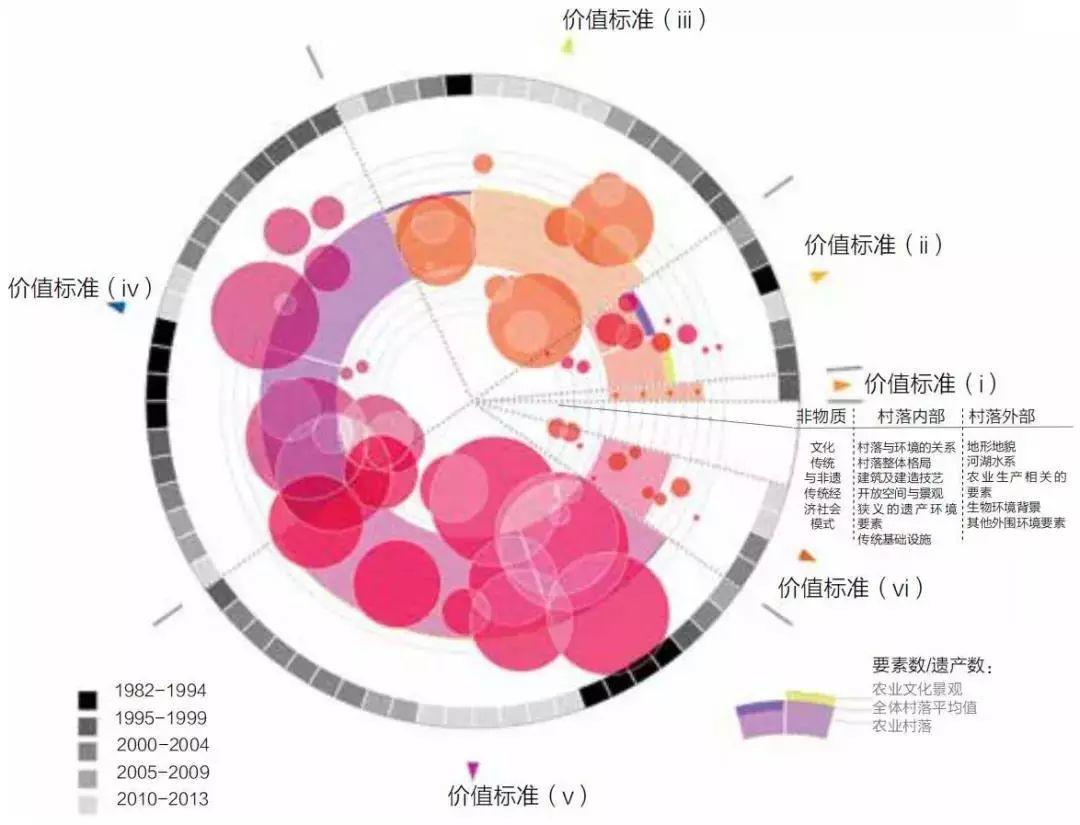

上述32处村落遗产是在不同年代列入遗产名录的,最早列入名录的是在1982年,最近是在2013年。列入名录的年代及对其价值与要素的认定,反映了世界遗产观念、理论的发展趋势。在对32处案例价值和要素分析之后,从年代的顺序,我们可以看出村落遗产要素构成的几个演变趋势。为了清晰地表达这种趋势,笔者利用 Visual Analytics 的方法对分析结果进行表达(图2)。从中可以看出:

2 各类要素与遗产所符合价值标准、遗产类型、入遗时间的相关性(注:依据要素的分布特征,空间上从外到内、从物质到非物质排序,绘制代表不同要素类型的同心圆,并与其符合的价值标准、遗产类型、入遗时间进行对应。)

1

自1995年,村落遗产的价值及载体类型呈现出多元化的趋势。价值标准(v)在村落遗产价值中的地位逐步提升,已成为最突出的一项标准,而这项标准所代表的村落遗产的文化景观价值日益凸显,其载体多样且数量众多。

2

价值标准(iv)的出现频率始终较高,其载体主要涵盖村落的建筑和景观模式。

3

价值标准(iii)所代表的文化价值涉及村落自身最核心的要素,既包括村落建筑、农田等物质层面的历史见证,也包括非物质层面的文化传统。

Part.3

遗产价值与要素的相关性

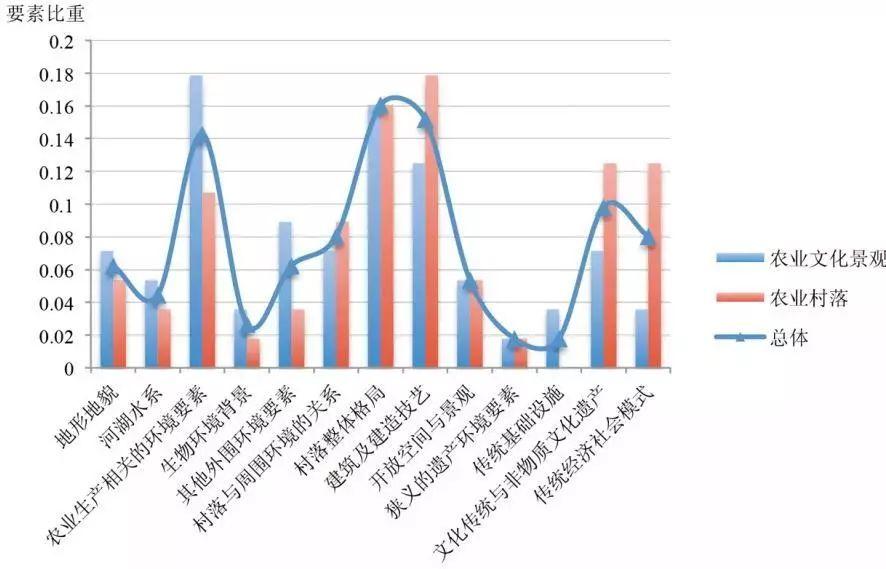

在世界文化遗产的认定体系中,6项价值标准表征着文化遗产不同方面的价值。将上述32处遗产的所有要素与这6项价值标准对应分析,可以看出,有些要素与遗产价值关联性较强,有些较弱。总体来看,村落整体格局、建筑及建造技艺、与农业生产相关的环境要素、优秀文化传统与非物质文化遗产等4类要素与村落遗产价值的关联性最强(图3)。

3 村落遗产的每类要素与各价值标准的对应关系

值得注意的是,同一种要素可能承载多个标准所涉及的不同的遗产价值的方面。例如“建筑和建造技艺”,如果列入标准(iv),主要从建筑实体的角度来讲,是一种特殊类型;但如果列入标准(vi),则反映的是技艺与宗教、文化、社会观念之间的关系。

价值标准(v)

—文化景观价值导致要素的外延拓展价值标准(v)的关键词是“土地利用”

满足标准(v)的遗产应该“是传统人类聚居、土地利用或海洋利用的杰出范例,代表一种(或几种)文化或者人类与环境的相互作用,尤其当这种关系在不可逆转的变化中已变得脆弱”。

其中,“土地利用”、“海洋利用”、“多种文化”以及“人类与环境的交互作用”等关键词是在1992年之后加入标准(v)的内容,这与1992年UNESCO将文化景观作为一种遗产类型纳入《世界遗产公约》有关。这一变化使得标准(v)更加强调了文化与自然两方面价值的融合,这非常契合传统村落在与自然互动的过程中所形成的不断演进的景观。

我们所研究的32处村落遗产所适用的价值标准中,标准(v)所占的比例最高(32%)。尽管如此,对于截至2013年的全部788处文化遗产,标准(v)所占的比例却最低(6%)。这一方面反映了文化景观的观念相对较新、发展时间不长,另一方面也反映了在现代社会能够保留下来的符合条件的遗产相对较少,体现了村落遗产在不可逆转的变化中的脆弱性。

1980~1990年代中期,价值标准(v)被应用于一些农业村落类遗产,如阿尔及利亚姆扎卜山谷(1982)、匈牙利霍洛克古村落及其周边(1987)等,这一时期关注的重点是村落本体。随着文化景观概念的提升,1995年出现了第一个农业文化景观类型的遗产菲律宾科迪勒拉山的水稻梯田,标准(v)开始普遍地与农业文化景观联系在一起,近年来这一现象有加强的趋势。

已有3/4的农业文化景观适用于这条价值标准,甚至像奥地利、匈牙利联合申报的新锡德尔湖/费尔特湖地区文化景观(2001)和阿曼的阿夫拉贾灌溉体系(2006)等,都只采用了标准(v)一项来认定其突出普遍价值。

在村落遗产中,标准(v)与体现农业文化景观特色的要素相关性很高(图4)。事实上,标准(v)在很大程度上引导了文化景观这一概念的发展方向,是对自然景观、土地利用、人类创造力(包括建筑设计、规划以及对自然资源的利用等方面)、社会、文化多方面要素的高度整合。

我们所研究的32处村落遗产中,有22处涉及标准(v)。由于文化景观价值涵盖的要素众多,这些遗产中,标准(v)涵盖的平均要素数量(7.5)明显高于其他标准涵盖的平均要素数量(5.3),说明文化景观价值促进了要素的外延拓展。

4 村落遗产的每类要素与价值标准(v)的对应关系

与价值标准(v)关系密切的要素涉及以下几个方面:

1

文化传统与非物质文化遗产;

2

村落整体格局;

3

见证文化景观的有机进化;

4

地形地貌;

5

农业生产相关的环境要素;

6

生物环境背景;

7

其他外围环境要素;

8

村落与周围环境的关系等。

它们共同构成了文化景观的核心要素体系。

价值标准(iv)

—村落格局及建筑单体直接与类型相关

价值标准(iv)的关键词是“类型”,要求遗产“是一种类型的建筑、建筑群、技术整体或景观的杰出范例,展现历史上一个(或几个)重要发展阶段”。在若干次标准修订中,建筑类型的独特性或代表性始终占有重要地位。

标准(iv)在788处文化遗产中使用的频率最高(占28%)。32处村落遗产中也仅次于标准(v),高达29%。单凭符合这一条标准,很多村落被列入世遗名录,如美国陶斯印第安村(1992)、罗马尼亚特兰西瓦尼亚村落及其设防的教堂(1993)、古巴比尼亚莱斯山谷(1999)等。

对于村落遗产,标准(iv)主要考察两方面:

1

村落格局是否能够代表特定聚落类型;;

2

建筑与同类遗产相比是否具有突出的品质。所以,在村落遗产中,“村落整体格局”和“建筑及建造技艺”两类要素直接表征建筑(群)类型,与标准(iv)相关性最高(图5)。

5 村落遗产的每类要素与价值标准(iv)的对应关系

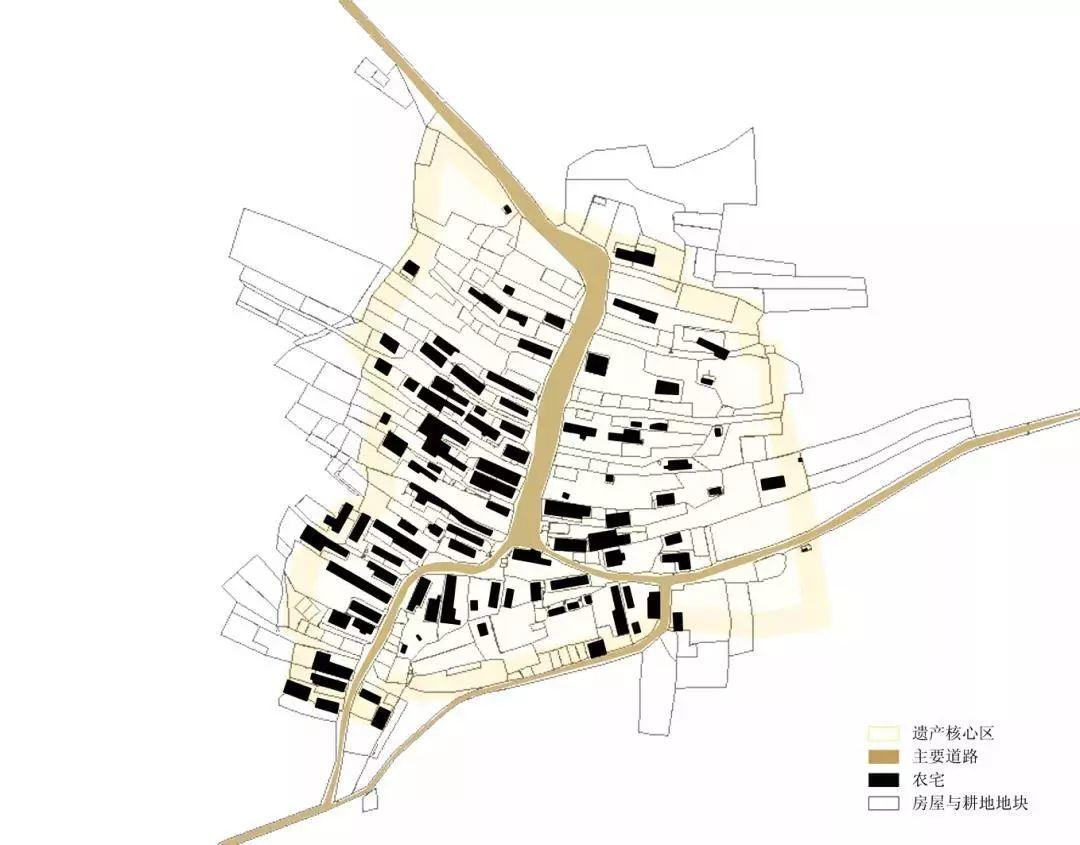

“农业生产相关的环境要素”是村落格局的延伸,在许多文明中,村落中的建筑用地与农田用地的划定是一致的,所以它与标准(iv)的相关性也很高,例如斯洛伐克伏尔考林耐克(1993)具有欧洲中世纪封建时期特征的地块划分(图6)等。

6 斯洛伐克伏尔考林耐克村落的地块划分图

值得注意的是,尽管“文化传统与非物质文化遗产”在表象上并不属于标准(iv)考察的范畴,但不能忽略它与标准(iv)深层次的关联。很多特殊的建筑类型都与特殊的建构技术、工艺,乃至信仰相关,所以作为非物质文化遗产的乡土建筑施工工艺和技术也是价值的重要载体,例如摩洛哥阿伊特·本·哈杜筑垒村(1987)的土施工工艺、日本白川乡和五屹山历史村落(1995)的木屋建筑技艺等(图7)。

7 日本白川乡和五屹山历史村落

价值标准(iii)

—农业文化传统是活态文化的典型见证

价值标准(iii)的关键词是“见证”,在不同时期的《实施世界遗产公约的操作指南》(以下简称《操作指南》)中标准(iii)主要有两种表述。1994年以前的《操作指南》中,这一标准被表述为“能为已消逝的文明提供独一无二的或至少是特殊的见证”,主要被用于考古遗迹类遗产,早期列入名录的美国梅萨维德印第安遗址(1978)等遗址村落是其中的典型。

1994及1996年这一标准经过两次修订以后,被表述为“能为现存的或已消逝的文明或文化传统提供独一无二的或至少是特殊的见证”,这一标准进而被广泛应用于村落遗产,尤其是农业文化景观;例如瑞士拉沃葡萄园梯田(1999)延续千年的葡萄种植景观就是对标准(iii)的一种诠释(图8)。

8 瑞士拉沃葡萄园梯田的村落与农业景观

由于“活态”、“文化传统”概念是在1990年代中期加入标准(iii)考察范围的,选定的32个村落遗产中,符合标准(iii)的绝大多数在1995年后列入名录。此类价值与“文化传统与非物质文化遗产”要素联系紧密,在上述村落遗产中近一半与之相关。其次还有“农业生产相关的环境要素”、“村落整体格局”、“建筑与建造技艺”等,它们都在被传承和使用,是代表“活态”的一部分(图9)。

其中,农业文化景观与“农业生产相关的环境要素”联系紧密,这种趋势在近年的世界文化遗产价值认定中反映得更为突出。2005年之后加入遗产名录的8个农业文化景观遗产中,6个遗产对各自的文化传统和地区特色有见证作用,符合价值(iii),且无一例外地在价值阐述中强调“农业生产相关的环境要素”的见证作用。

9 村落遗产的每类要素与价值标准(iii)的对应关系

与其他价值标准的关系

村落遗产与价值标准(ii)、(vi)、(i)的联系相对较弱。

价值标准(ii)的关键词是“价值观交流”,规定遗产“体现一段时期内或世界某一文化区域内重要的价值观交流,对建筑艺术或技术、纪念物艺术、城镇规划或景观设计的发展产生过重大影响”。ICOMOS的相关研究报告指出,标准(ii)主要要求被列入的项目应具备“重大影响力”或“文化间交流”方面的特征。上述32个村落遗产主要在“文化间交流”的视角下与价值(ii)相关。

区域间多种文化对村落的影响,主要反映在“建筑艺术或技术”方面,其中最典型的就是像开平碉楼这种案例,其建筑形式是多种建筑文化交流的产物。分析价值标准(ii)与32处村落遗产构成要素的关系,也可以发现绝大多数满足标准(ii)的村落遗产包含“建筑及建造技艺”,说明它是这类价值的主要构成部分。

价值标准(vi)的关键词是“联系”,要求遗产“与具有突出的普遍意义的事件、文化传统、观念、信仰、艺术或文学作品有直接或实质的联系”。当标准(vi)被应用于与观念有关的遗产时,关注的是无形遗产价值,但与之相关的并不局限于非物质要素,它还可能包括承载非物质要素的有形的空间,即标准所述“直接或实质的联系”。对于村落而言,主要指的是与宗教相关的场所、与文学艺术或技术发展有关的场所、人类改造自然的见证等。

从32个村落遗产来看,标准(vi)仅应用于农业文化景观。其中“农业生产相关的环境要素”、“建筑及建造技艺”、“文化传统与非物质文化遗产”,以及“传统经济社会模式”四类要素,对遗产达标的贡献率较高,因为它们反映了社会发展与人类智慧,共同形成以村落乡土文化、社会形态为原点的村落要素体系,并延伸至与之相关的生产、生活、仪式空间等。

价值标准(i)的关键词是“杰作”。村落构成要素与此项价值标准的关联性最弱。1990年代以前,使用与标准(i)的遗产主要属于建筑或艺术方面的杰作。近十年来,标准(i)也开始注重技术方面的杰作,而非单一的美学特性。但一般情况下,标准(i)与乡土建筑(群)的特征并不契合。通常意义上的村落遗产不具备“人类创造力的杰作”这一特征。在目前名录内的所有村落遗产案例中,惟一的例外是荷兰比姆斯特迂田(1999),它是忠实反映古典和文艺复兴的规划原则的杰作,是村落遗产中的一个特殊的案例。

Part.4

总结与讨论

文章来源丨住区杂志(侵删)

原题:世界文化遗产中的村落遗产价值及要素研究——基于农业村落和农业文化景观的分析

作者信息丨张杰 王逸凡 张飏

新土地规划人 投稿邮箱丨xjxtd@126.com

中规建业城市规划设计院 信息中心

文章精选

《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发

重磅!2019年中央一号文件发布!

解读丨2019年中央一号文件政策亮点

村庄规划编制初探

住建部:开展农村住房建设试点工作

为人民编规划:空间规划发展动向及启示

About Us

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

为人与空间策划沟通的桥梁

在城市、乡村、景区实践着我们的追求

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座

电话:010-86221338

欢迎关注“中规建业”微信公众号

规划问道

规划问道