❖

▼

自20世纪50年代以降,对景的观念于有关中国园林景观组织的相关分析中稳固了自己的首要地位。然而近年来冯仕达、鲁安东及童明诸位先生的深入探讨已经提醒我们,刘敦桢及其追随者的分析方法其实集中在一个基于现代主义的空间概念之上。

“苏州古典园林通常在重要的观赏点有意识地组织景面,形成各种对景,但不同于西方庭园的轴线对景方式,而是随着曲折的平面,步移景异,依次展开。”

——《苏州古典园林》

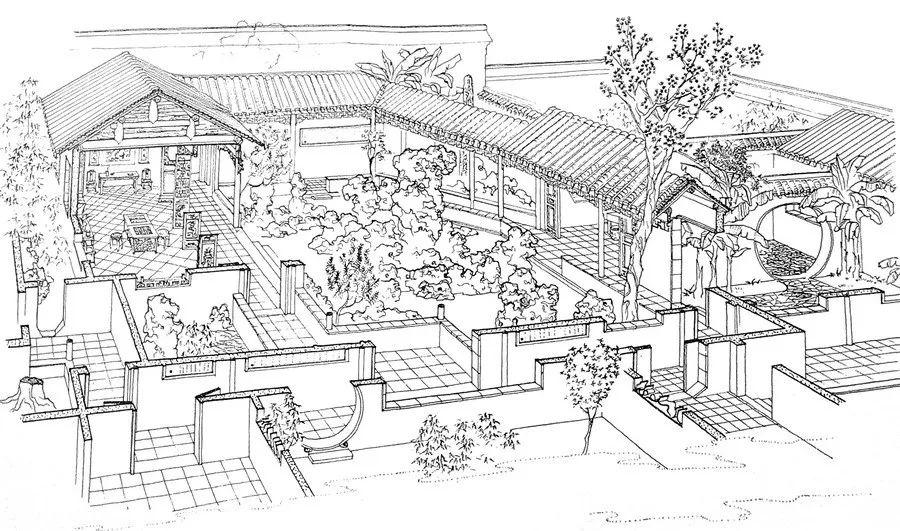

刘老在自己的分析方法中预设了高潮性景观的存在,而通过对景的操作手法,相关区域被稳定/静止为一个观赏点,苏州园林的整体结构由此被简化为有关观赏路线—观赏点—观赏路线的“系统化构图问题”,这样的理解方法也反映在其对于留园的改造性修复中,这次改造帮助刘老完成了自己对于苏州园林的一次操作性批评(实例分析请见附录一)。

▲ 刘敦桢《苏州古典园林》,留园石林小院剖视。

对于高潮性景观的真实性,董豫赣于去年末的一次发言中提出了自己的质疑,“与日本园林不同,中国园林缺乏那种‘高潮性的东西’,甚至不适合用‘景点’去描述其中的景致。”我不认为董先生的说辞指向中国园林体验层面的匀质性,其背后的否定所针对的应为上述对于园林结构进行简化的合理性,“游览中国园林,无需规定路线,也无需长时间停留在某地,你需要做的,是随心而动,自己去发现风景。”[注1]

中国园林的体验者不见得会按照刘敦桢(及潘谷西先生等等)构想中的路径对所谓的观赏点进行次第游览。同时,游园的过程中主动性的提供方并不固定在体验者一方,(即:体验者—主体—观看景物同时于路径进行移动),也可能是被视为客体的景物,(即:景物—主体—进入视域以引诱体验者进行移动),这使得体验者会偏离所谓的观赏路线。[注2]体验者与景物之间主动性的互换、交织不仅破坏了既定的客体化路径的延续,也再定义了两者之间的亲密关系,而据鲁安东所言,这正是“中国园林诗意的核心之一”。[注3]

[注1]:有关内容可见《日本园林源于中国,为什么又和中国园林如此不同?》(林子人/撰稿、朱洁树/编辑)。

[注2]:景物提供的主动性不只是视觉层面的呈现,也可能是对于听觉的呼唤,比如泉水的流动;又或者为嗅觉层面的刺激,比如花香的诱惑。

[注3]:更多内容可见《迷失翻译间:现代话语中的中国园林》(收录于《建筑研究01:词语、建筑图、图》,2011年,中国建筑工业出版社),鲁安东先生于文章中认为,组成亲密关系的两者是“空间与人”,此处的空间更多是建筑概念的指代,我更愿意将景物囊括进来,组成人与环境这一组新的关系体。

▲《建筑研究01:词语、建筑图、图》封面,该书由马克·卡森斯(Mark Cousins)和陈薇主编,是2010年第一届“当代建筑理论论坛”国际研讨会的出版物,研讨会以“词语与建筑物”和“建筑再现与绘图”为中心议题,收录了8位学者的文章。鲁安东先生的《迷失翻译间:现代话语中的中国园林》正是其中一篇,他认为园林的一些概念在通过建筑学概念套入现代空间的过程中,在这一翻译过程中存在误读,并在文章小标题中将这些误读概括为”连续性之误”、“感知之误”和“空间之误”。

童寯于《江南园林志》中给出了另一种解读可能,即:眼前有景。而有景与对景的不同含义也由童老的行文变化做出了提示。据周宏俊于《试析<江南园林志>之造园三境界》一文中的发现,在1963年出版的《江南园林志》中,童老将三境界论描述为,“一、疏密得宜;其次、曲折尽致;第三、眼前对景。”(这一版本的成型可追溯至1937年);于1984年刊印的《江南园林志》再版中,童老则将第三种境界“眼前对景”修订为“眼前有景”。然而于后续的文本整理中,周先生仍认为,“童寯先生明确提出,‘眼前有景’大致即为‘对景’”,这一认知明显受到了刘敦桢及其追随者们的影响(周先生于叙述中多次援引刘老的观点以作旁证)。

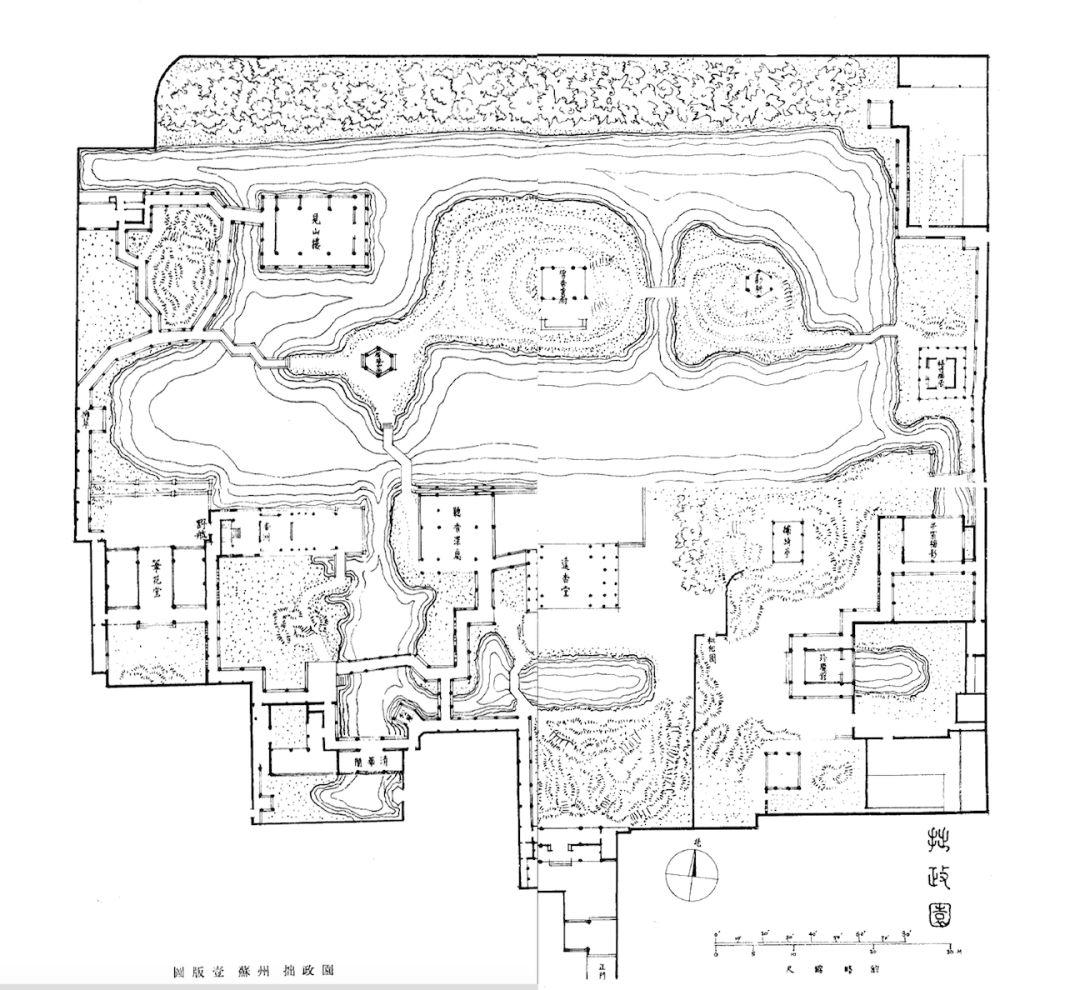

盖为园有三境界,评定其难易高下,亦以此次第焉。第一、疏密得宜;其次、曲折尽致;第三、眼前对景。试以苏州拙政园为喻。园周及入门处,回廊曲桥,紧而不挤。远香堂北,山池开朗,展高下之姿,兼屏障之势。疏中有密,密中有疏,弛张启阖,两得其宜,即第一境界也。然布置疏密,忌排偶而贵活变,此迂回曲折之必不可少也。放翁诗:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”侧看成峰,横看成岭,山回路转,竹径通幽,眼前对景,应接不暇,乃不觉入第三境界矣。斯园亭榭安排,于疏密、曲折、对景三者,由一境界入另一境界,可望可及,斜正参差,升堂入室,逐渐提高,左顾右盼,含蓄不尽。其经营位置,引人入胜,可谓无毫发遗憾者矣。

——《江南园林志》1963年版

……

盖为园有三境界,评定其难易高下,亦以此次第焉。第一、疏密得宜;其次、曲折尽致;第三、眼前有景。试以苏州拙政园为喻。园周及入门处,回廊曲桥,紧而不挤。远香堂北,山池开朗,展高下之姿,兼屏障之势。疏中有密,密中有疏,弛张启阖,两得其宜,即第一境界也。然布置疏密,忌排偶而贵活变,此迂回曲折之必不可少也。放翁诗:“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”侧看成峰,横看成岭,山回路转,竹径通幽,前后掩映,隐现无穷,借景对景,应接不暇,乃不觉入第三境界矣。斯园亭榭安排,于疏密、曲折、对景三者,由一境界入另一境界,可望可及,斜正参差,升堂入室,逐渐提高,左顾右盼,含蓄不尽。其经营位置,引人入胜,可谓无毫发遗憾者矣。

——《江南园林志》1984年版

对景的概念包含着一种固定的观看方向,即:观看者与景物处于正面向的对位关系。观看者也往往得呈现出静止的状态,“静观的身体,易于控制建筑与景物对景的准确关系。”[注4]观看者与景物之间就被这一“准确关系”给链接起来,面前的景象获得了稳定的呈现,中国园林体验中本有的不稳定感知所带来的寻幽探胜的乐趣被剥夺。视线关系与身体状态的唯一性强化了观看者的外在地位、将观看者从周边环境分离出来,立体的三维环境经由观看者的视网膜被转化为扁平的二维图像。此时,景物所拥有的物质可塑性被削减、等同为平面维度的山水画。而童老所言之“三维的山水画”实有赖于切身体验的身体置入,我以为,这正是对景与有景的区别所在。

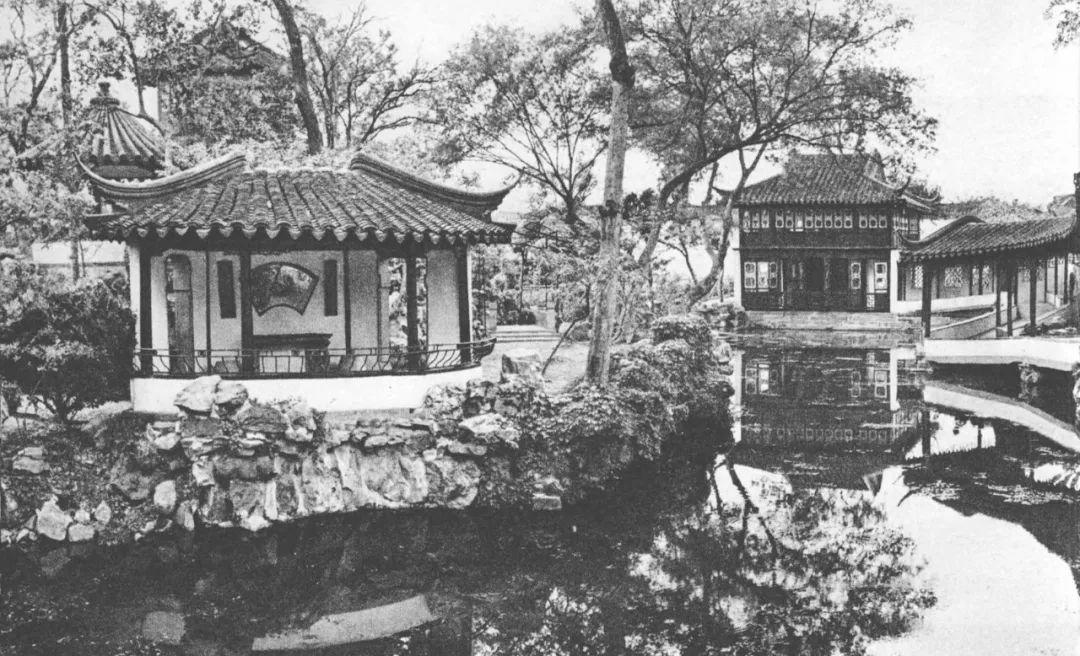

▲ 刘敦桢《苏州古典园林》,拙政园西部扇面亭与倒影楼周围景物,远、中、近景,亭、台、楼、榭,次第有序。

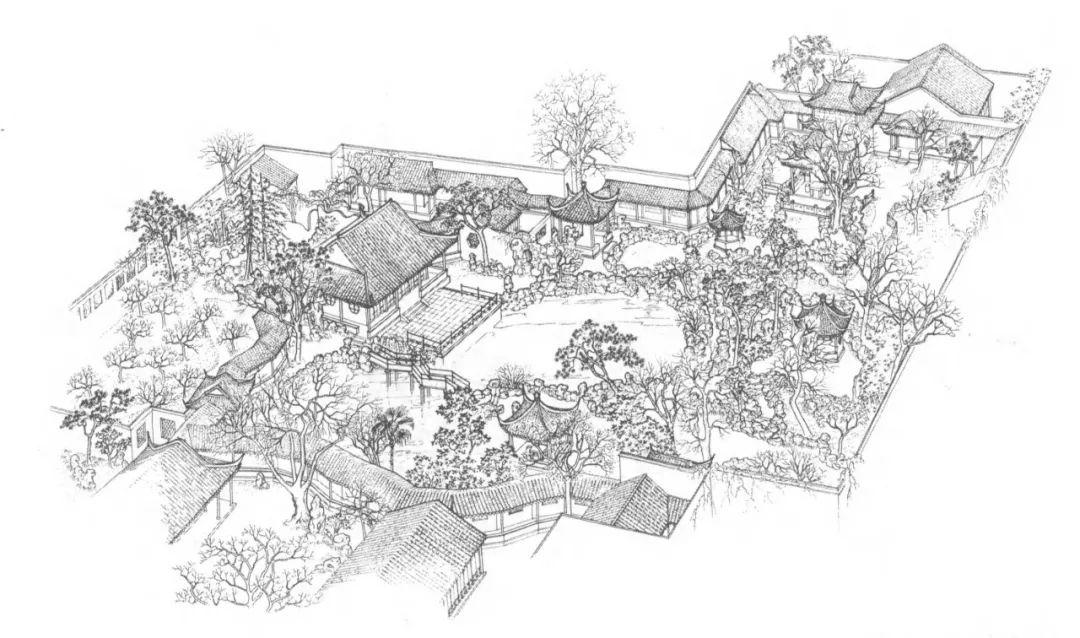

▲ 刘敦桢《苏州古典园林》,怡园鸟瞰图。

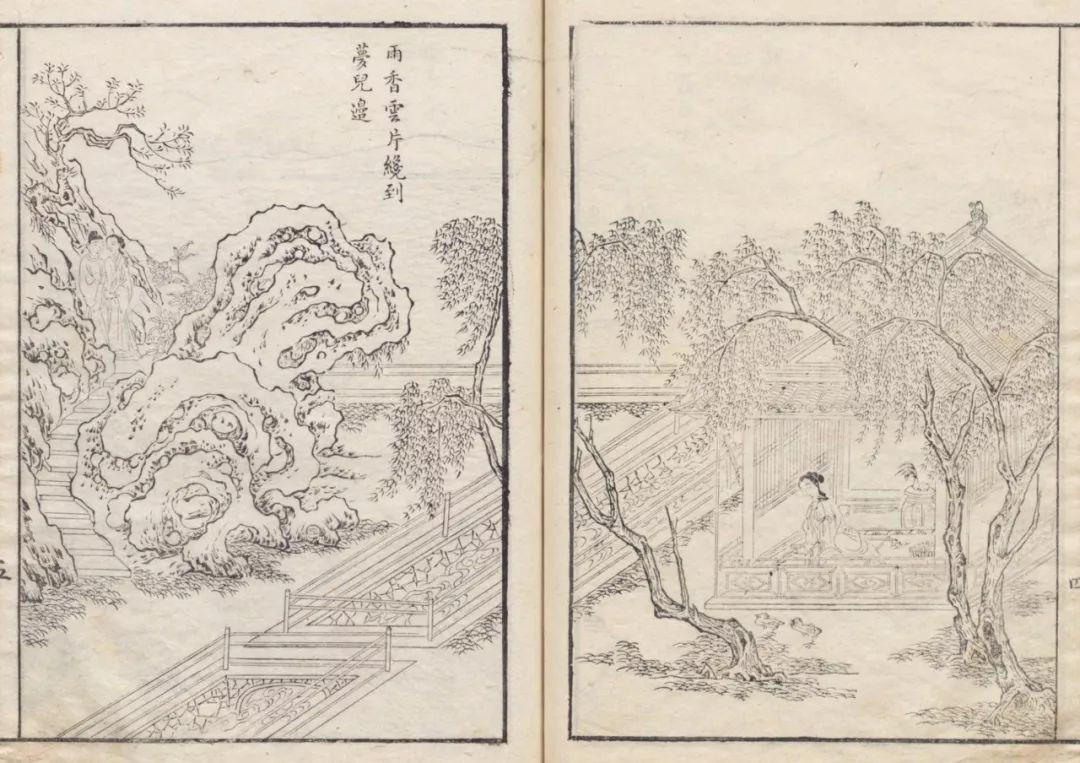

使用中文的写作者在试图传达“观看”的行为时有很多字眼可供选择,视、瞧、瞥、瞄、窥、扫、瞪、望、盼、眺等等。而视觉感知与身体置入的密切关联也可以从具体字词的选择获得认知。于有关游园的古代小品文中,每个字眼的具体使用都应是在描摹一种特定的身体动作下的互动状态,同时也暗示了观看者与景物的相对空间位置关系。

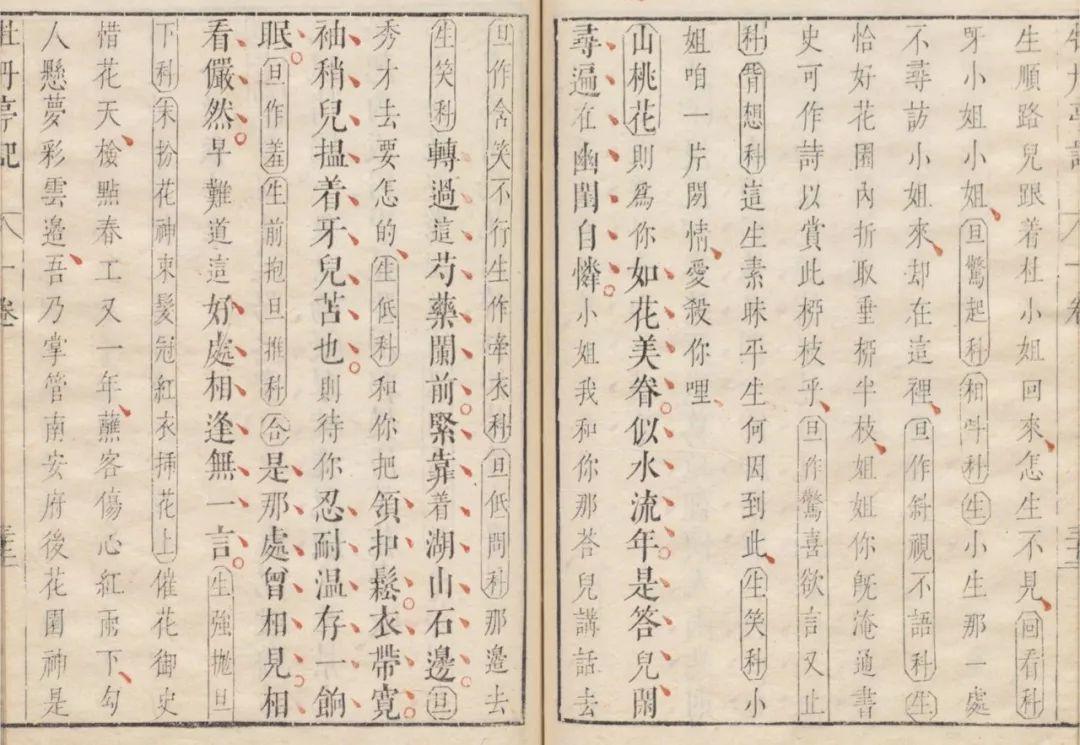

▲ 明刻本《牡丹亭记》表现园林空间的插图(惊梦.棉搭絮)和人物动态的文字(惊梦.山羊坡/山桃花)。插图为吴门画师王文衡所绘,由著名的徽州籍刻工汪文佐、刘升伯镌刻。

胡滨对于两者之间的相对空间位置关系做出了自己的判断,其在比较了中日园林檐下空间的体验后这般归纳道,“这些檐下空间(中国园林),即使有坐的可能,也是‘倚’坐,即侧坐,侧看院子,不像日本的檐廊是为了‘正坐’看园子。”[注5]《园冶》中也有这样一句,“处处邻虚,方方侧景”,“邻”与“侧”两个字眼所传递的相对位置之间的方位感与胡先生的判断吻合,而处处与方方则对于景物的密度提出了要求。这两处用词可以与《园冶》中环字的多次使用相联系(如,“刹宇隐环窗”等等),环绕的状态使得周边视觉的感知得以敞开,通过正面视觉获取的扁平的二维图像借由更多角度透视的叠合膨胀回三维的立体环境。而帕拉斯玛(Juhani Palasmma,芬兰建筑师)认为,“周边感知则把视网膜图像转换成一种空间与身体的介入,并产生引人入胜的氛围与个体的参与”,这一参与度有助于培养体验者与环境之间的亲密关联。[注6]

童明对于其先祖父童寯提出的“三境界”论给出了自己的阐释,“或者我们也可以换一种方式,不把这三个境界之间的关系看作一种平行关系,而是一种因果衔接,它们依照手段与目的的顺序排列,即‘疏密得宜’、‘曲折尽致’是一种建构方法,‘眼前有景’是这一建构过程的最终目标。”[注7]

如此解释可谓另辟蹊径,也使我有所顿悟。如前所述,中国园林中的体验对于景物密度实有要求,面前的景物成为视线的落点的同时也对于视线的深入起到了阻碍的效果,如童老所言,“兼屏障之势”,而疏所留出的空隙使得视线得以穿越,去捕捉空间深处的可能。疏、密的选择并不停留在基于构图稳定性的表象审美,那要求身体的静止与视线的单一面向。留白的置入实质上使得视线得以挪移从而引诱体验者去深处探秘。为了链接不同深处的景物,路径得以确立(但绝不唯一)。而“迂回曲折”的路径提供给体验者更多的角度去观看,近或远、正或侧,于是乎即使是相同的景物也会产生不同的认知,“侧看成峰,横看成岭”。漫步中的体验者经过不同区域积累起对于园林深浅不一的感知,身体行为引发的记忆始终处于不稳定的状态,最终,“乃不觉入第三境界矣”。

我以为,相比现代空间概念崇尚的视觉统治(眼前对景)导致眼睛与剩余感官之间产生隔阂,眼前有景的意义在于激发了其他感知形式的活力,彼此重新融为一体。

[注4]:有关内容可见《玖章造园》(董豫赣/著,同济大学出版社2016年版)。

[注5]:有关内容可见《空间与身体》(胡滨/著,同济大学出版社2018年版)。

[注6]:周边视觉的有关内容可见《肌肤之目-建筑与感官》(The Eyes of the Skin:Architecture and the Senses,尤哈尼·帕拉斯玛/著,中国建筑工业出版社2016年版)、《碰撞与冲突》(尤哈尼·帕拉斯玛/著,东南大学出版社2014年版)。

[注7]:有关内容可见《眼前有景——江南园林的视景营造》(童明/著,《时代建筑》2016年第5期)。

结语

本文对于中国园林之组织体系的解读摒弃了基于图解的空间分析方法。童寯如此说道,“抑园林妙处,亦绝非一幅平面图所能详尽。”中国园林实质上为一个微妙的弹性体系所控制,需要得到把握的实为体验者与环境之间的关联性,这并不能被“精准”的几何建构所消化。而前述赘语即是我对此弹性体系做出的初步梳理。

附录一

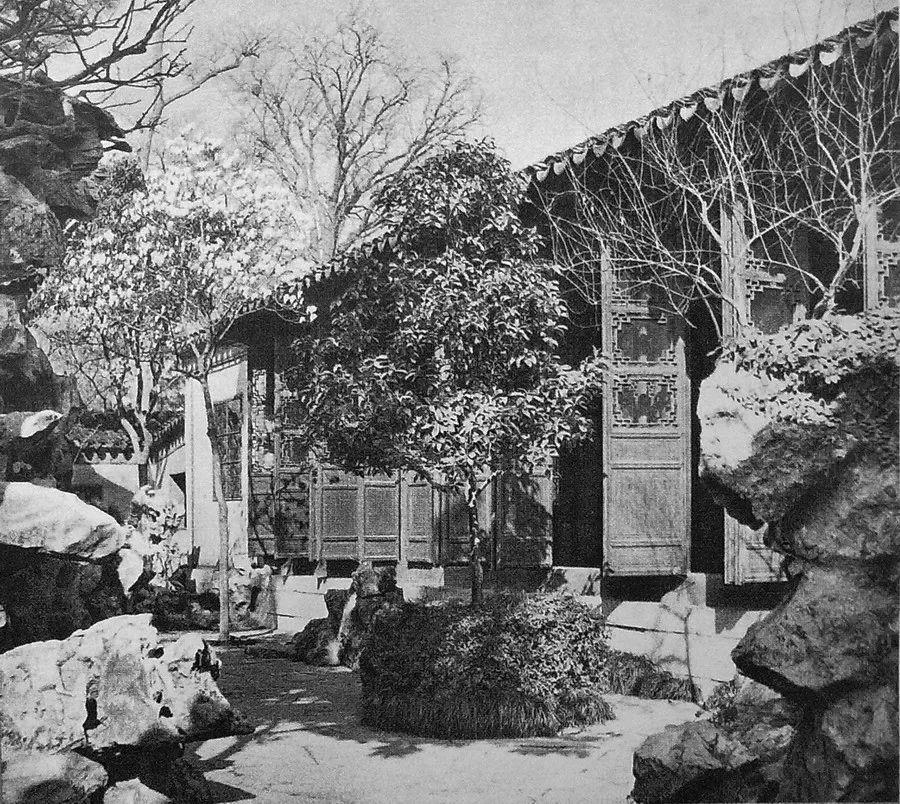

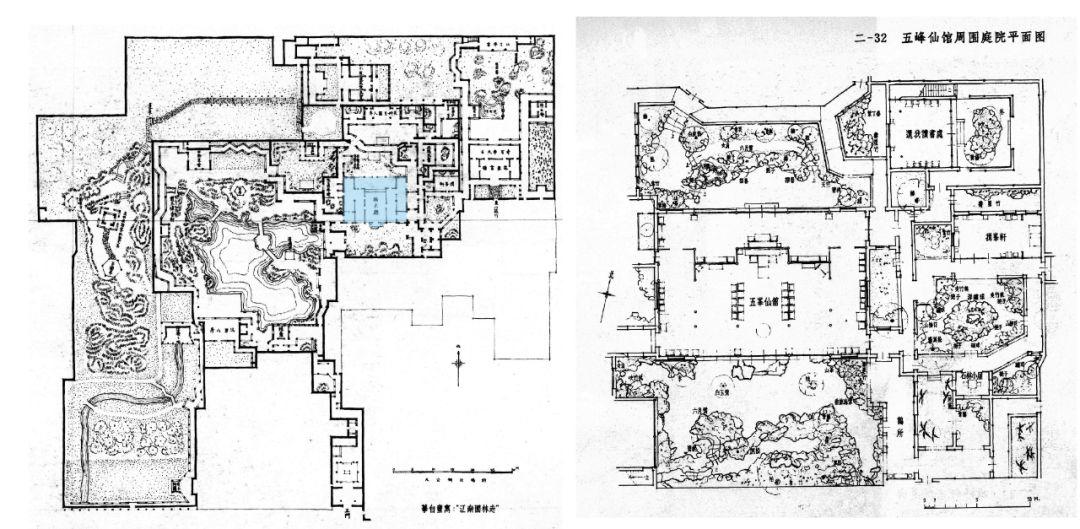

鲁安东于《隐匿的转变:对20世纪留园变迁的空间分析》一文中比对了童寯步测之晚晴遗构与刘敦桢修复之后的五峰仙馆,其说道,“很明显在1920与1950年代之间,五峰仙馆经历了某种空间上的转变:童寯与包爱兰(lorence Lee Powell, 美国人,1920年代起在苏州景海女子学校担任教员,关注园林艺术和符号学,1926年夏天拍摄下苏州园林的珍贵影像,后于1943年一战前夕在纽约出版《In the Chinese garden》)记录的五峰仙馆是一个被精心划分的房间群,大尺度的厅堂不仅在体量上被分割,同时也分离了服务与被服务的空间。而这种簇状的房间结构以及它带来的房间之间在特征和情境上的微妙差异,在刘敦桢记录的五峰仙馆中,被某种整体性的空间所替代——在巨大的屋顶下有着与之匹配的完整空间,它面向庭院的正立面可以被充分打开,构成某种壮观的对景。”

▲ 刘敦桢《苏州古典园林》,留园五峰仙馆外观。五峰仙馆是留园内最大的厅堂,又名楠木厅,为旧时园中宴饮会客处。五峰仙馆基址为原明代徐泰时后乐堂,经清代乾嘉年间刘恕重修扩建改名传经堂,同光年间盛康购得园林,修缮后因得到文征明停云馆藏石,又改名五峰仙馆。按照鲁安东先生的研究结果,1920-1950年间其内部空间“经历了某种意义上的转变。”

对景蕴含的视觉首要性反馈回平面布置的更改,为了能够将南侧庭院中的景物完整地收入眼中,功能性区域被推到室内深处,这也切断了体验者与景物之间互动的可能,二元的对立关系得到稳定,如正文所言,“这一操作的合理性是值得质疑的。”同时靠近南庭的一侧被处理为通过性空间,路径的唯一性得到了强调,空间结构予以确立。

▲ 左:五峰仙馆在留园中的位置(其中五峰山馆平面图同童雋先生所测绘)。右:五峰仙馆周围庭院(其中五峰山馆平面图同刘敦桢先生所测绘)。“五峰”源于李白的诗句:“庐山东南五老峰,晴天削出金芙蓉”,庭内叠数峰以拟五老峰,馆后有泉。由馆名可以推测,在盛康重修改建时期,景观和人的互动被置于重要地位。(九樟注释)

对于童老测绘时期的五峰仙馆,我觉得实为计成在《园冶》装折篇中所言,“装壁应为排比,安门分出来由。假如全房数间,内中隔开可矣。…板壁常空,隐出别壶之天地。”之绝佳例证。

鲁先生将其描述为房间群的组合是很合宜的,但是对于服务空间与被服务空间的判断似乎并未有足够的资料予以确认,仅从照片提供的信息判断,不同区域只是支持了不同使用可能的生活功能的置入。

馆阁内部空间被四组平行板壁分割,中间略宽,鲁先生文章中(《隐匿的转变:对20世纪留园变迁的空间分析》)展示的模型保留了门洞的位置却没有表达板壁所具有的视觉穿越的可能,而从包爱兰的照片可发现,部分板壁被转换为通透度不同的窗洞[注8]。而门洞的错位令得使用者在从一个区域通往另一个区域时不能以直线的方式到达,这意味着在漫步的过程中视线不会被控制在固定的面向,而厅堂于纵向度的多次切分使得最终静止于某一区域的体验者被提供到的庭院视域也不尽相同,落座的身体位置的区别意味着观看方向的不一致,而由于板壁的通透度,不同区域的生活性场景也被眼睛余角的视觉感知联系起来(当然也有听觉或者是嗅觉的感知),同时中间与左右两间面向南庭的界面最大程度地予以了开敞,中间区域更是将案桌布置在靠南庭处,使用者跨出一步便进入到庭院里了。

[注8]:

鲁安东,《隐匿的转变:对20世纪留园变迁的空间分析》

鲁安东,公众号:LanD工作室隐匿的转变:对20世纪留园变迁的空间分析

物质层面的空间划分确实使得各区域的使用面积变小了,但并不局促反而展现出一种宜人的氛围。反观改造后的五峰仙馆,平面布置使得落座于其间的使用者显得拘谨,阔大的空间此时仅作为一种遮蔽,使用者与空间相对疏离,基于视觉的感官统治使得人与环境分离,即使身处内部也显得置身事外。

▲ 拙政园平面图,《江南园林志》1984年版。童雋测绘。

本案虽然与童老所言拙政园之入门处有所区别(彼处着重于与景观互动的体验,五峰仙馆的处理更多是对于室内空间的操作),但于疏密得宜-曲折尽致-眼前有景的构建策略似也相统一,所要获取的皆为体验者与环境之间的亲密关联。

附录二

之前有幸于某次讲座后,亲身面对童明教授提问相关问题,谨做记录。

问:童老师好,我想请教的是有关童寯先生和同时代的刘敦桢先生他们两位对于苏州园林看法上的一些微差。刘敦桢先生于《苏州古典园林》里提出的一些分析方法比较着重于“对景”的景观组织方式,之后的一些追随者将这一观念稳定下来。有趣的是童寯先生于60年代初版的《江南园林志》中将“三境界”论定为“眼前对景”,但是于80年代的再版中修改为“眼前有景”,想问的是童先生这前后的观念变化于《东南园墅》中提及的“瞥视”观是否有所关联,而这一关联是否体现了童先生对于苏州园林的观看或者说对于苏州园林景观组织所持有的不同态度?

答:当然是有区别的,但是我觉得在很大程度上是有共同性的。你就回去读一下刘敦桢先生给《江南园林志》写的序,我觉得那个序言里面写的特别好,点明了古典园林这么一件事的非凡之所在,之所以作为一种国宝,像计成在他的书里把“造园”说为是一种“国能”,这个不是一个单个或者具体的事儿,而是整个民族整个文化的艺术结晶,我觉得大家在这一点上都是有非常密切的共同性。

当然具体到如何去分析它,我相信任何两个人都会有微微的差别,甚至一个人在不同年龄、不同情节下也会发生变化,我觉得这是很正常的。当然像刘敦桢先生主导的更多是把园林如何与当下我们所能认知和习惯的方式结合起来,我觉得这也是一个非常大的探索。也就是说,你把那些不可度量的因素如何变得可以度量、如何变得可以理解。这是在传统文化中间存在的一个很巨大的问题,高意境的东西是不可言说的,到了现实世界就会产生一些问题。如何在理性与知性上变得可以理解?我想这是刘先生当时的工作主要目的之所在。

童寯先生的出发点有所不一样,他更多是想回到原始的语境中去讨论这是什么,而不是从现在的一种旁观角度去认为它应该是怎么样。所以这之间有一种微差,而这种微差就像刚才提到的“眼前对景”和“眼前有景”。我觉得这个特别有意思,我不知道他为什么要改这个字,我只能从我的角度去理解一下“眼前对景”和“眼前有景”它们的差别在什么地方。那么所谓的“对景”,你要去“对”、你要去操作,你要按照自己的意志与思维方式,实际上是主动地去办这件事,那么被你“对”地那个对象是完全被动的。所以它就像一个物体、客观物,在你的目标和对应性上去寻求一种关系。而“眼前有景”并不强调单向性的操作,你的对象也是自为存在的可以产生变化的,它是自由的,而你作为视看者的视野也是与它有种互动性。主体与客体之间都有它的存在性,而不是前一种的单向方式。所以,我觉得“有景”所传达的意境可能会更高、更加接近中国文人理想世界中的“物我一体”、“心我一致”的情境,更能去传递他意识观念中想去传述的一个节点吧。

-End-

作者:杨雍恩

编辑:树下小人,王开

九樟学社编辑部

| 版权声明 |

本文版权归作者所有

| 联系邮箱 |

jiuzhangsociety@gmail.com

原文始发于微信公众号(九樟学社):对景与有景——中国园林体系的初步梳理

规划问道

规划问道