导

读

在2017城市发展与规划大会“城市双修理论与实践”分论坛上,同济大学教授陈秉钊以《城市双修从“窄马路,密路网”说起》为题作报告,指出我们应当以人为本,为百姓营造生活方便、尺度宜人、环境温馨、深蕴文化的宜居宜业的城市。

自1978年改革开放之后,中国城市化率从18%迅速提高, 2016年城市化率达到56%,平均每年提高1个百分点。这意味着每年有1300万的人,相当于一个中等国家的人口规模从农村迁入城市,这在人类发展史上罕见的。

俗话说“慢工出细活”,由于我们发展的太快,许多事情难免考虑的不周全,快速的发展,也难免粗糙。尤其是一些理念、价值观上的偏差,更使得我们的城镇规划建设难免失妥。

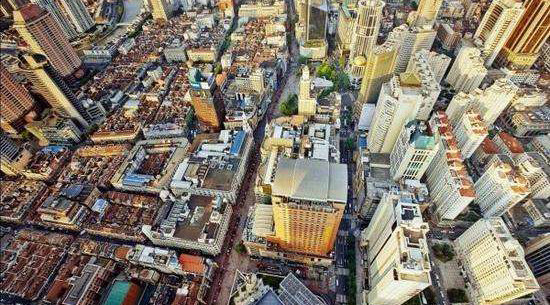

比如,为了城市的形象、展现新面貌,追求气派:“宽马路”“大广场”“大水面”“门禁小区”等等,这些所谓的“高大上”造成我们社会的割裂,城市人性的缺失。城市建设“重面子、轻里子”,一场大雨我们就能在城市“看海”。城市的功能、城市的生态问题多多,所以我们今天不得不花力气来进行“城市修补和生态修复”。

什么样的广场尺度是我们想要的?

广东佛山市顺德区经济发展很好,所以他们搞了一个中心广场叫德胜广场,这个广场的投入不小,建造的也不错,可是整整十年过去了,广场依然冷冷清清。

图片来源:网络,编辑自加

2012年,他们邀请境内外四个联合设计团队来寻找解决方案。最后四个方案几乎不约而同地提出一个共同的问题,就是空间尺度过大。1号方案给了两张比例完全相同的图纸,第一张图是三个欧洲的小广场,伦敦莱斯特广场(80米乘100米,0.8公顷)、意大利威尼斯圣马克广场(60米乘235米, 1.4公顷)、德国锡耶纳田野广场(80乘140米,1.2公顷),三个广场都在一公顷上下。第二张图就是我们中国的天安门广场和德胜广场,尺度分别是300乘1800米,40公顷和400乘400米,22公顷,我们十几亿人口的大国,也许有一些活动需要有天安门这样一个大广场,可是顺德区需要吗?别人的广场是1公顷,而我们是22公顷。

伦敦莱斯特广场,图片来源:网络,编辑自加

意大利威尼斯圣马克广场,图片来源:网络,编辑自加

德国锡耶纳田野广场,图片来源:网络,编辑自加

3号方案则用文字表达:自上而下严格规划的行政中心形成壮观的城市新形象,有序庞大,却期待衣食住行的小尺度慢生活。自下而上产生的自由发展形成了密集的城市空间,无序但充满人气。

跳脱群众需求而建设的城市真的好吗?

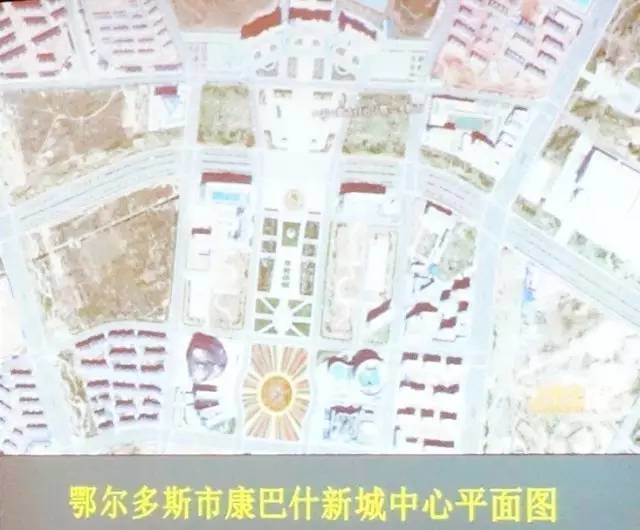

大家都听说的内蒙古鄂尔多斯的康巴什新城,建于鄂尔多斯老城向南25公里的戈壁滩上,北边地块安置的党委、人大、政府和政协,然后一个主线;两边先是大广场,然后各种办公楼、文化设施。

图片来源:陈秉钊教授PPT

市政府门前有一个巨大的马雕塑,建筑都是一些很现代的、很摩登的风格——现代的博物馆、现代的剧院,这些就是我们所追求的气派、宏伟的新城。结果美国《时代》周刊2010年4月5日发表了一篇文章——《鬼城》,它写道:“最初为100万人居住、生活和娱乐而设计的地方却几乎没有人居住,目前仅有人口2.86万。白天有些政府办公室开门办公,偶尔出现的行人,看起来就像幻觉,拖着沉重的脚步沿着人行道走着,仿佛恐怖电影中大灾难过后一名孤独的幸存者,因此称之为‘鬼城 ’。”

图片来源:网络,编辑自加

那些“不起眼”的小路们

我们许多城市领导人为了城市形象,为了追求政绩,道路比宽度,争气派,美其名曰“20年不落后”。在城市的核心区常常出现道路红线宽度上百米的奇特现象,而在主干路间却缺少成系统的次干路,无法运行公交线路,以至于在城市主干道上汇集了数十条的公共交通线路。由于公交线路无法均匀覆盖城市,导致人步行到公交站点距离太远,不得不放弃公共交通出行,要么开车,要么自行车。

有一个省会城市,五车道过去,五车道过来,两边还有慢车道、步行道。这么宽的路,红灯一亮,路口堆满了人,红灯变绿灯时像百米冲刺一样往前跑,动作稍微慢点,绿灯又变红灯了,像这样的大马路,给人带来的是一种紧张、不安全感。

我们国家的道路设计规范,对路网密度有一个要求。比如说快速路每平方公里0.5km,主干路每平方公里1km,次干路每平方公里1.6km,支路则是每平方公里3-4km。可是由于支路不发达,没有近路可走,于是所谓的交通都汇集到了少数的干道上,通过主干路来进行疏解,自然加重了主干路的交通压力。于是就只能不断的加宽道路,长距离的输送和近距离的配送,两个城市的交通叠加在一个大路上,造成交通的拥堵,这就是我们人为的不当。

还有一次我到一个城市去开会,开会那天正好下雨,主持人让我们乘车到会场,我们上了车以后就向大路走,可是大道中有一个栏杆,不能到对面去,所以只能走到十字路口红绿灯掉头,然后再往西边走,弯弯绕绕很久才到。等我下车一看,我住的地方不就在旁边吗?因为后边没有支路走,所以所有的交通都跑到主干道上兜圈,这就是造成我们道路网的问题。

城市交通的问题绝不是靠单纯的加宽马路能解决的。就像人体只有强壮的主动脉,而没有完善的毛细血管,就无法将血液输送到人体的各个角落,使得全身得到滋养。城市也是一样,所以《中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作意见》明确提出,要优化街区路网结构,新建的住宅要规划街区图。原则上不再建设封闭的住宅小区,已经建成的住宅小区和单位大院要逐步的打开,实现内部道路的公共化,解决交通路网的问题,促进土地节约利用……树立“窄马路、密路网”的城市道路理念。

下图是北京航天航空大学,它的北面是北四环中路,南边是知春路,两条路间距1200米。实际上北航里有很多小次干道或者是路道网,但是因为是大学,有门禁,一般的公共交通是进不去的,所以我们城市的道路间隔就大于1200米。这样的门禁使得我们的城市、我们的道路被割裂了。

图片来源:百度地图

显然宽马路是不人性化的,是背离宜居城市目标的。大马路还对城市生活,尤其是商业经营活动带来交通阻隔。搞商业的人都知道一个真理,那就是宽路无旺铺。因为有小路必然会有繁衍很多的商业、服务业的土壤,实际上是有利于经济发展和就业的,也使我们生活更加方便。

商业往往是在支路、小路上繁衍起来的。上海城市控制性详细规划技术规定准则里明确指出,公共活动中心区的支路网密度提高到6-12米,而国家规范是3-4米,整整翻了三倍。支路网的宽度也从原来的15-30米缩小到9-24米,上海南京东路的宽度也不过是24米。

2015年上海东方广播电台做了一个节目《对话区县书记》,有一期是对话上海虹口区的区委书记,节目一开始主持人向书记提一些问题,其中一个问题就问”书记最近在看什么书?这些书你最有感受的是什么?”结果这个书记回答说,我现在在交叉读两本书,其中一本是《城市营造》。这本书介绍了21世纪城市规划建设当中九大愿景,其中有一句话给我留下了特别深的印象:“最好的城市往往是那些拥有最多街道的城市。拥有这种很多狭窄街道的城市往往比那些拥有较少街道,而又比较宽阔的街道的城市更加平稳地运行。”

少些华丽,多些实惠

我想我们首先要转变规划的理念:少些华丽,多些实惠。以人为本,为百姓营造生活方便、尺度宜人,环境温馨、深蕴文化的宜居宜业的城市。

城市的规划和建设应该为人创造温馨、亲切,充满人性化的多样生活空间。抛弃那些追求宏大、气派,华而不实的城市空间。

规划师、城市建设者应该多体察生活,抛弃形式主义,从孤芳自赏的”象牙塔”里走出来,回到普通的老百姓中去,给百姓以实实惠惠的东西。

我有一次到河南的滑县,晚上没事到出去转转,发现在他们联华商场的广场上居然有那么多人,上百人在音乐的陪伴下在走来走去,下面都是小商店,人民有各种各样的休闲活动,想把一天的劳累统统抛掉,而我们该做的就是给他们提供一个公共活动的空间。

最近上海刚刚完成了新一轮的总体规划,里面明文规定,“400平方米以下的公园和广场,90%的人5分钟能够走到广场。”这就是希望我们的城市要星罗棋布的布置很多小广场。比如说上海的五星广场,就是三条小马路交叉出的小边角料地块。虽然这么一个小广场,但是有那么多人愿意在里面休闲。而德胜广场那么好的广场居然是空空荡荡没有人去。

我家门口因为有条河,两边的地都是洼下去的,但是有很多人在那里下象棋、打扑克,老百姓需要的是小广场,而不是雄伟、气派的大广场。所以面对这样的情况我们怎么办?

对策:

1

大路网变为小路网

“已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公共化”。

我当年在温哥华UBC做访问学者的时候,人家根本没有围墙,随便进去,但是他们并不是不考虑安全的问题,而是用现代技术解决围墙的问题——每个楼都设置门禁。

2

宽路变为主辅结合路

马路已经那么宽了,没有办法了。我们做一些修补是有可能的,快车道就是解决交通的问题。慢的道就是要解决人行、生活的问题。道路解决交通,街道解决生活问题。

3

大广场变为小广场群,增加小广场

比如说上海,上海的人民广场在解放前是跑马场,解放后留下来一个大广场,怎么处理呢?上海把人民广场切开来,盖了中间的上海市人民政府,右边是上海规划展览馆,西边是上海的大剧院,南边是上海博物馆。几大建筑在广场里面,广场就变小了,土地就被充分利用起来了。

总之,我想“城市双修”是在既成事实的基础上进行修补,显然比新建难度更大,这就更需要我们规划师的智慧。眼下我们的经验尚少,更需要多多交流。

修复城市,“窄马路、密路网”,增强城市的人性化,让我们的城市生活的更美好。我的报告完了,谢谢大家!

本内容根据陈秉钊在“2017城市发展与规划大会”上的发言录音整理,未经本人审阅

整理:播报酱

规划问道

规划问道