——据说搞村镇的都关注了我们——

作者简介:

张忠国,北京建筑大学建筑与城市规划学院教授,中国城市规划学会理事,全国高等学校城乡规划学科专业指导委员会委员。

吴瀚文,北京建筑大学建筑与城市规划学院硕士研究生。

基金项目:

北京建筑大学未来城市设计高精尖创新中心资助项目(编号:UDC2018010921)。

版权声明:

原文刊登于《小城镇建设》杂志2019年5月刊,版权为小城镇建设杂志社所有,本文在原文的基础上经过删减。

投稿信息详见文末

摘要:随着新型城镇化的推进,“自上而下”式的传统乡村规划模式显得单一而局限,“自上而下”与“自下而上”的多元主体协同参与式的乡村规划模式应运而生。文章对多元主体的内涵与多元主体间的联系进行研究,以福建省莆田绿心地区乡村规划为例,深入乡村调研、剖析实际问题,通过提出重组乡村治理结构、完善乡村配套设施、塑造乡村特色魅力、振兴乡村产业活力等策略,以期让乡村向文化自信、和谐宜居、繁荣振兴的方向转型。

关键词:乡村规划;多元主体;规划策略;莆田绿心地区

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.05.004 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2019)05-0018-07 文献标识码:A

长久以来,我国乡村规划编制工作多是以政府为主导,未对村民意愿做到足够的重视,在一定程度上抑制了乡村自治能力的提高和乡民自治组织的发展。由于乡村自身知识、资金等资源有限,乡村规划与治理必须依靠社会各方面力量在文化、自然、建设及产业等方面提供帮助,而多元主体参与的乡村规划就是解决这个问题的钥匙[1]。

因此,政府需要转变自身角色,整合乡村规划的各类资源,鼓励自下而上编制规划,突出村民与村委会在乡村规划编制中的主体地位,构建多元主体参与乡村规划的体系。同时,结合多元主体自身的优势,挖掘乡村地区文化和生态的多元价值,调动村民、乡村自治组织、专业规划人员、社会组织、企业等社会各界力量共同参与乡村规划,提高乡村规划水平,推动乡村经济、文化、生态的和谐发展。

多元主体的内涵、类别及在乡村规划中的作用

多元主体是由规划编制、实施过程中个人、团体、机构等利益相关者构成,多元主体参与规划旨在通过沟通交流等互动合作方式在规划全过程中相互配合,最终实现共同发展[2-3]。

a.村民

(1)村民个体

村民前期为乡村规划提供需求为导向的建议,后期通过自下而上的管理,有效处理公共事务,同时,村民在人地关系方面也有着重要的作用[4]。

(2)村委会

村委会联合政府与社会组织,挖掘乡村骨干和领袖人物,搭建村民互动平台,组织动员村民充分表达意愿和建设需求,全程参与规划编制,并将经批准的村庄建设规划纳入村规民约一同执行。

b.政府部门与规划人员

(1)各级政府部门

各级政府部门通过制定相关法律、法规和政策,构建乡村的制度框架和发展策略,完善乡村管理体制。同时,政府通过财政拨款、税收优惠、福利捐赠等途径,为乡村规划提供经济上的保障。政府在参与乡村规划中整合各类资源,协调各种组织之间的沟通,并承担着主要的监管责任。

(2)专业规划人员

专业规划人员是乡村规划决策的参与者、规划编制的组织者、规划实施过程的指导者及乡村规划的研究者,规划师通过对村庄情况的深度调研,深入了解村民意愿,为乡村规划编制提供技术指导。

c.企业

企业可以提供社会资本与技术支持,有助于乡村产业的规模化与规范化,促进乡村产业转型与升级。同时,企业的进驻与合作可以有效解决村民就业问题,为乡村规划注入活力。

d.社会组织

(1)非政府组织(NGO)与非营利组织(NPO)

非政府组织与非营利组织,是介于政府部门和市场中间的“第三部门”。NGO与NPO的存可以弥补政府和市场的不足,在政府、市场和村民之间起到联系作用。

(2)教育科研机构

教育科研机构可以为村民与企业提供技术支持,也可以弥补政府与规划人员的不足,为乡村规划提供建议。

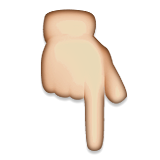

多元主体参与乡村规划与治理是实现乡村自治与乡村振兴的有效途径。它需要具备两个条件:一是成熟的多元主体及它们之间的合作互助关系;二是民主、协作的精神[5]。因而,合理的乡村规划必须建立在村民、政府、规划师、企业和社会组织等多元主体之间充分合作、良性互动的关系之上(见图1)。各种乡村规划主体应相互依存,以共同的价值观为指导,以达成规划共识为目标进行参与、沟通和监督,通过合作的形式来解决实际问题。

图1 多元主体间关系示意图

资料来源:作者自绘。

莆田绿心地区乡村规划现状与问题

莆田位于福建省沿海中部,东临台湾海峡,南连泉州市,北临福州市。绿心是莆田围海造田的历史文化遗产,承载着千年的农耕文明,见证着莆田沧海桑田的演变。

a.莆田绿心历史沿革

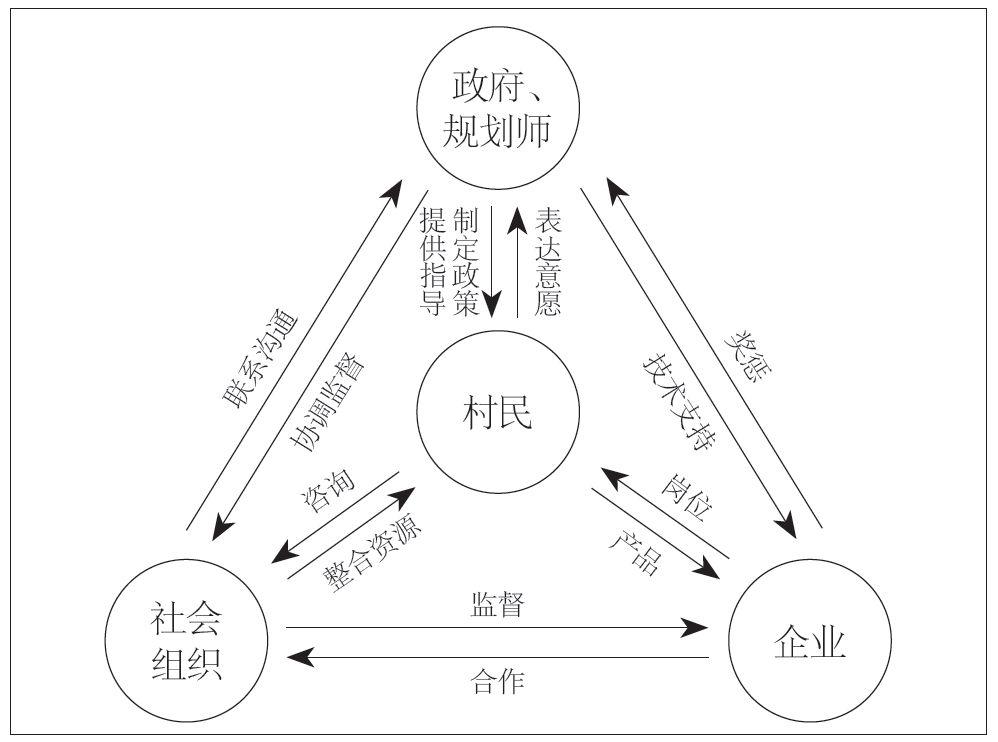

莆田地处兴化平原,兴化平原的本质是庞大水利系统支撑下,从兴化湾海滩沼泽中创造出的土地(见图2)。莆田隋代设县,“以蒲名邑”。唐贞观时,人们开始围垦,分别在今南洋与北洋的周边。宋代,北洋围内疏塘灌溉。元代与明代,废国清塘为田,引木兰陂水接济,使农田有水灌溉,水利设施也进一步完善。明末时期,海岸线基本与现代相一致,越来越多的移民迁至此地,形成清朝村落的布局形态[7]。大量村庄风貌格局保存完好,形成了多样的倚水而建的村水格局,围绕“宫庙祠堂—舟楫河道—古树石桥”组织起了丰富多彩、多元共生的乡村生活空间[8]。

图2 兴化平原与绿心村庄演变图

资料来源:根据参考文献[6] 整理改绘。

莆田生态绿心是福建省河网湿地的典型代表地区,木兰溪从绿心中间川流而过,将其分为北洋平原和南洋平原两部分。其独特的河网结构是生态安全和景观价值的重要组成部分,正是这个庞大的水利系统控制着兴化平原的水位,起着排干海水,引入淡水的作用。

b.生态景观格局

生态绿心展示了莆田荔林水乡的独特景观,其外围坐拥囊山—九华山—天马山—凤凰山—壶公山等群山绿色屏障。南北洋平原内河网纵横,水面率不逊于江南水乡,网罗密布的水系格局是莆田绿心的核心价值所在,形成了珍贵的“水乡”特色,保护水网格局是绿心永续利用的重要前提。绿心总体景观格局为北洋山体环绕,周边被城市所包围,空间格局成环绕型;南洋视野开阔,以田园乡村景观为主。绿心拥有得天独厚的区位优势,是莆田环绿都市的生态景观核心,造就了莆田特有的“山—城—田—海”理想田园都市生态景观格局[9]。

c.空间尺度与人口规模

绿心位于莆田市主城区中部,涵江、城厢、荔城三大城市功能组团之间,总面积66.3平方公里。南北长约14.2千米,东西宽约11千米,其空间尺度较大,约为西溪湿地公园的6倍,纽约中央公园的20倍。

绿心共涉及3个镇1个街道,49个村庄,现状为城郊乡村地区。常住人口15.7万人,其中北洋平原7.4万人,人口密度为2519人/平方公里,南洋平原8.3万人,人口密度2475人/平方公里,均高于全国乡村地区平均水平。

a.人口流失严重、老龄化加剧

(1)人口外出情况严重

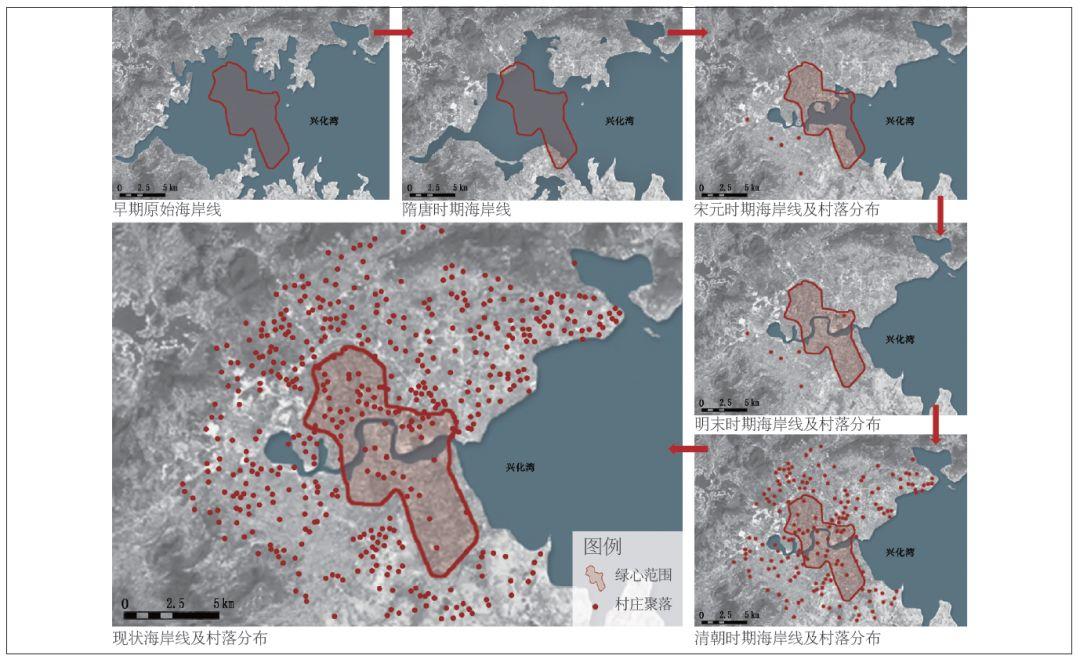

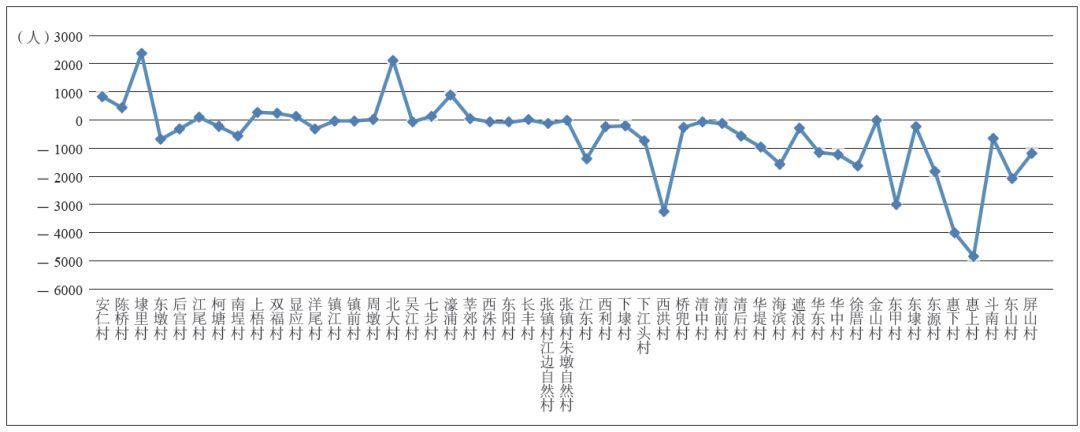

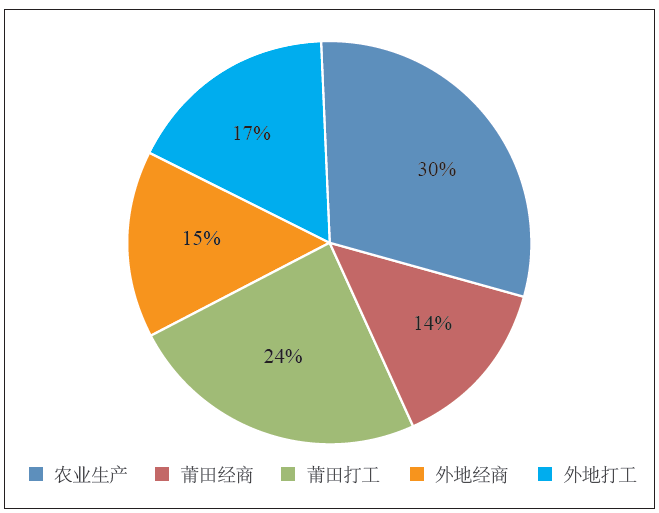

绿心与莆田地区同乡同业的社会结构类似[10]。村庄中一半以上的劳动力从事非农活动,有大量莆田人口离开莆田,外出经商,多从事医疗、珠宝、木材、能源等商业经营(见图3)。2017年人口外流情况非常严重,而这一现象集中体现在绿心南洋片区,3万多人外出,惠上村、惠下村甚至有4000多人离开村庄,占到村庄的一半人口,这一现象已经成为常态(见图4)。在人口大量流失的情况下,村庄未来的发展动力成为问题。

图3 莆田同乡同业社会结构示意图

资料来源:作者自绘。

图4 2017 年绿心地区乡村人口增长曲线图

资料来源:作者根据调研数据整理绘制。

(2)人口老龄化趋势明显

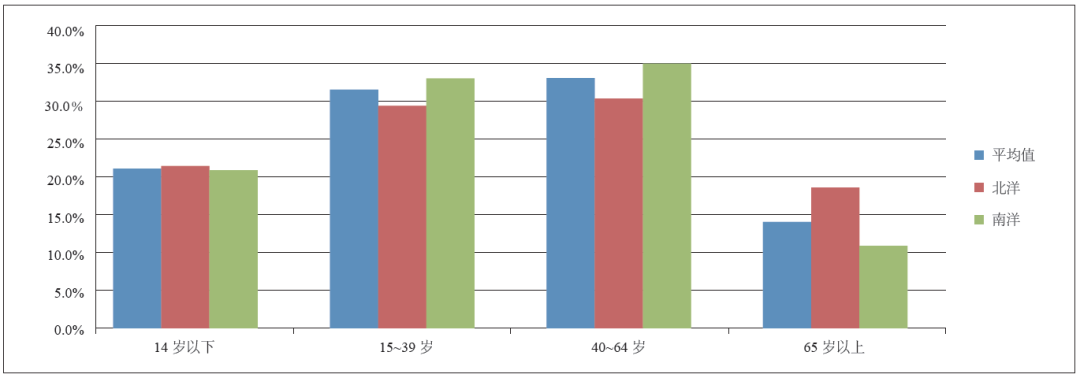

南北洋人口呈现差异化,总体来说,绿心地区乡村人口年龄结构与我国人口老龄化大环境类似,均进入老龄化阶段(见图5)。我国2017年65岁以上老人占比10.8%,南洋与此水平基本持平,而北洋地区65岁以上老人占比18.6%,总体占比达到14.1%,人口老龄化情况已经非常严峻。

图5 2017 年绿心地区乡村人口年龄结构图

资料来源:作者根据调研数据整理绘制。

b.基础设施不完善,环境质量堪忧,生态问题突出

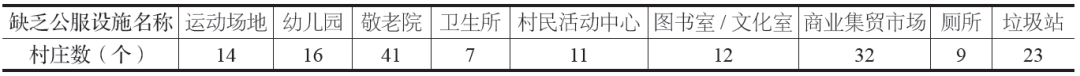

目前,绿心地区村庄公共服务设施缺口较大,幼儿园、小学、卫生所和超市等配置不足,商业贸易市场数量不足,在老龄化严重的形势下,养老设施明显不足(见表1)。村民日常交往活动丰富,每个村庄都有自己的庆典活动,而有20个村庄反映因道路狭窄、缺少除传统的宫庙社之外的开放活动空间,如小游园、健身活动场地等,影响传统巡游活动的开展。同时,市政基础设施配套水平较低,无集中供水设施,村民用水不便。村民生产生活的污水乱排放,大部分村庄尚未接入市政管网,没有污水处理设施,每年生活污水未经处理直排河网地带超过1800万吨,导致河道淤积严重,造成绿心河网污染严重。

表1 绿心地区缺乏公共服务设施的村庄数统计表

资料来源:作者根据调研数据整理制作。

c.传统格局散失,整体风貌遭到破坏,房屋空置,土地利用低效

由于村庄发展缺乏有效引导,村庄的整体环境品质逐渐下降,景观风貌特色日渐削弱。影响传统格局与风貌的主要原因来源于村庄内部与外部两方面。

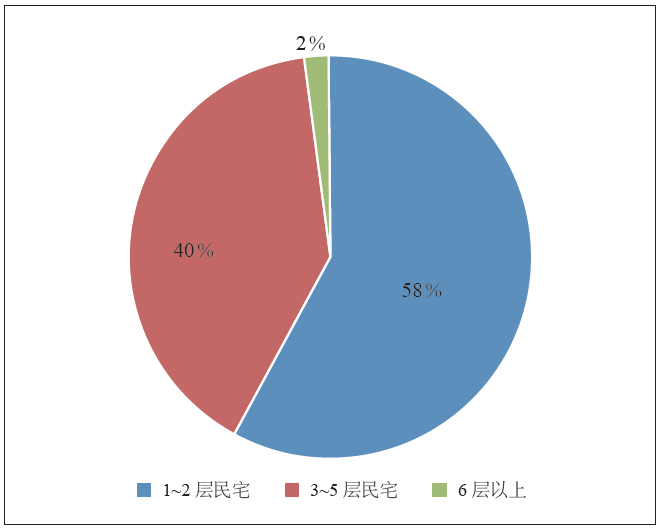

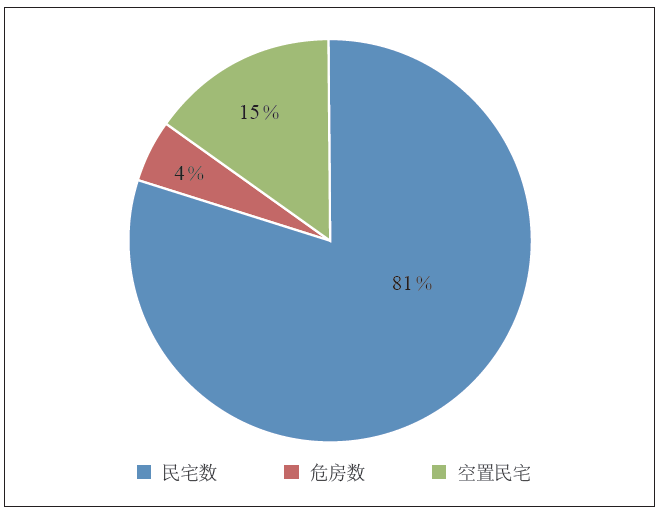

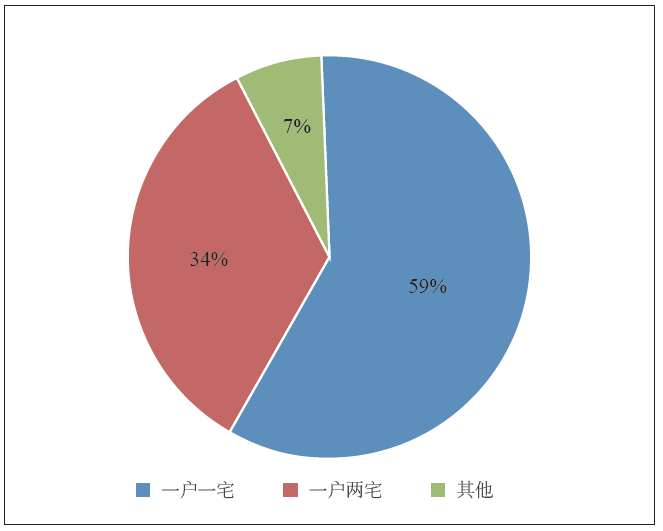

首先,在几十年的村庄发展中,大量新建的现代住宅出现,与传统建筑相比,从风格到材质的选用均发生了巨大变化。建设过程的无序,也使得各个村落的原始空间形态遭受到不同程度的破坏,民宅建筑高度参差不齐,1~2层占比58%,3~5层占比40%(见图6)。同时,村庄内传统的历史建筑随着时间的流逝日渐落魄,绿心村庄内很多具有民间特色、造型别致的传统建筑变成年久失修的危房,部分老宅甚至倒塌荒废,空置民宅占比15%,一户两宅现象严重,占比34%,土地资源利用低效(见图7、图8)。

图6 民宅层数比例图

资料来源:作者根据调研数据整理绘制。

图7 民宅使用比例图

资料来源:作者根据调研数据整理绘制。

图8 户均拥有民宅比例图

资料来源:作者根据调研数据整理绘制。

其次,村庄安置房的出现,打破了绿心原本自然、和谐的空间格局。绿心内的安置房零星布置,不仅其位置缺乏考究,建筑的形态及高度更是与绿心的生态乡野气质存在巨大的差异。高耸的安置建筑突破了绿心世代流传的自然天际线,成为绿心视廊里的严重阻碍。

d.产业发展低端,亟待升级转型

绿心本质是一个传统的农村地区,以农业生产为主导,伴随部分工业和少量电商产业的发展。根据问卷统计情况:从事农业生产的人只占30%,经商者占29%,打工者占41%(见图9)。农民的耕地已经基本实现土地流转,由私人承包经营,形成规模不一的农业生产,但是缺乏统一管理与运作,农业生产效率不高,果蔬等农产品的二次加工还不到位,乡村休闲旅游尚未开发,整体产业发展低端。

图9 村民从事工作类型比例图

资料来源:作者根据调研数据整理绘制。

多元主体参与的莆田绿心地区乡村规划策略

不同的引导主体对乡村规划有着不同的影响与作用,在选择引导主体时应充分考虑乡村资源条件、引导主体与参与方之间的对应关系,以实现村民最大程度的参与[11]。

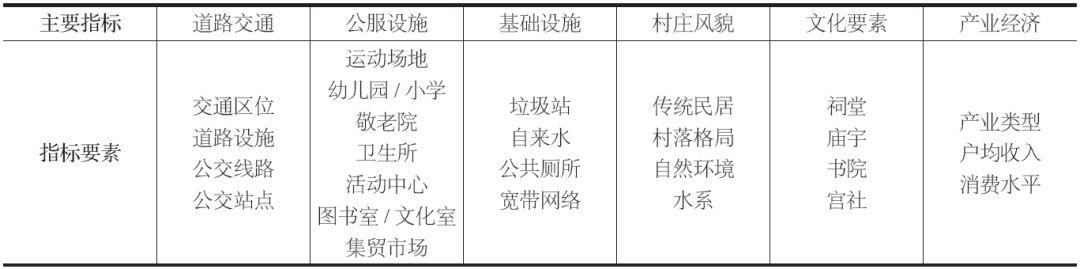

以村民与政府为主体,共同建立绿心村庄管委会,完善乡村自治组织,实现“自上而下”与“自下而上”治理方式的融合。同时,政府需要以提升乡村人居环境、实现综合发展为导向,在充分尊重村民意愿和村民委员会意见的基础上,配合专业规划人员对村庄进行分类指引,相应地制定差别化的实施引导政策,构建以道路交通、公服设施、基础设施、村庄风貌、文化要素、产业经济等6大要素为指标的村庄评价体系,村民通过多元主体参与的方式对村庄进行评估,用以指导乡村规划的方向,评价乡村规划实施的结果,逐步提高乡村组织自治能力(见表2)。

表2 村庄评价体系构成要素表

资料来源:根据参考文献[6] 整理制作。

以政府和专业规划人员为主体,村民为参与者,政府与专业规划人员协同合作,完善公共服务设施。政府需要综合考虑村庄区位、人口变化、现状基础等因素,合理确定未来乡村发展的重点和方向,与社会组织一同为乡村地区公共资源配置、公共财政投向和城乡基本公共服务设施建设提供规划依据,实现城市反哺乡村、城镇公共服务与基础设施向乡村地区延伸[12]。

通过城市文化功能植入增强绿心整体活力,政府与规划人员可以在绿心地区构建一个具有多元功能、独特景观、丰富体验内容、良好品质的核心中央公园区域,将城市功能渗透进入绿心地区,以中央公园为平台,展现绿心的价值,展现莆田的多元文化。规划可以布局符合绿心生态特质的生态教育、生态岛、生态湿地、都市田园、荔枝公园等;建设符合绿心文化特质的文博,文创、科技馆、文化馆、水利场馆等;发展能对城市工业区转型升级起带动作用的科创园区等。同时,促进传统农业转变为休闲农业,引领绿心的升级优化与发展互动。

以村民与政府为主体,社会组织为参与者,通过构建绿心管委会,组织村民自主自发进行村庄保护与建设,在政府提供支持与帮助下,提升带动村庄自我更新,合理利用空置住宅,从而带动整个绿心的村庄发展,改善人居环境,形成一个良性的联动发展模式。绿心作为大尺度的公共绿色空间,其生态功能必须得到具有完整性的保护,同时,这种保护应尽可能达到文化与自然的平衡,从而发挥调节生态系统的作用[13]。在林地、田地保护的基础上,村民在专业人员的帮助下可以更多地引入景观元素与生态文化体验功能,提高绿心内生态的自净能力,通过湿地、岛屿、自然驳岸等方式提升生态要素的价值,打造富有特色的城市地标景观及公共空间。

与此同时,重点建设特色博物馆网络,以绿心南北洋众多祠堂及神庙为社会文化汇聚传承支点,村民选出具有代表性家族的祠堂及神庙,由建筑师与规划师设计成具有博物馆功能的文化旅游景点,在绿心内串联成文化专题展示网络,各节点突出各自特点,使游人在一到两天时间内可以充分了解莆田的文化魅力与七境的社区结构,留住游人,形成深度文化体验,带动旅游消费。

以村民与企业为主体,政府与社会组织为参与者,充分利用绿心现有的农业景观资源和农业生产条件,包括荔枝林资源等,发展集旅游观光、休闲娱乐于一体的新型休闲农业,企业需要深度开发农业资源潜力,调整农业结构,改善农业环境,延长产业链、提升价值链,从而带动村民收入的增加。政府以乡村产业发展、村民致富需求为导向,通过优化城乡空间结构与各项设施配套建设,为农业现代化、乡村旅游、传统手工业发展等提供空间条件,以促进乡村实业发展,让留下来的村民能够就地就近就业致富。

政府在企业与社会组织的协同合作下,建设一批休闲观光园区、康养基地、乡村民宿,利用闲置农房发展民宿、养老等项目,同时引领传统制鞋产业、家具产业的转型与发展,鼓励基于互联网的新型农业产业模式和田园综合体的开发,实施电子商务进农村综合示范,加快推进农村流通现代化。

结语

多元主体参与乡村规划,由于其自下而上与自上而下相结合的特征,需要在前期投入更多人力与物力,规划的编制也需要更长时间。但是从长远来看,多元主体参与乡村规划的成果更加符合村民的需求与意愿,实施与成果更加合理,社会效益显著,相较于传统规划方式更加节约社会资源,因此更具有前瞻性与后期运作的可实施性。同时,确定合理的引导主体,对规划编制、实施与成果评估具有重要意义,通过政策保障、制度建设、多主体协作及资金扶持等措施,鼓励多元社会组织,调动社会资源关注乡村、服务乡村,能够最大程度地利用乡村资源,实现乡村的自我更新与繁荣复兴。

参考文献

[1]陈振华,闫琳.台湾村落社区的营造与永续发展及其启示[J].小城镇建设,2014,32(9):86-91.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2014.09.012.

[2]镇列评,蔡佳琪,兰菁.多元主体视角下我国参与式乡村规划模式比较研究[J].小城镇建设,2017,35(12):38-43.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2017.12.005.

[3]彭恺,张凯,严慧慧.基于多元主体评价视角的武汉市主城区宜居社区评价指标体系构建[J].城市建筑,2017(26):68-70.

[4]乔路,李京生.论乡村规划中的村民意愿[J].城市规划学刊,2015(2):72-76.

[5]王振亚.以多元治理主体为视角的乡村治理研究创新——《新时期乡村治理主体及其行为关系研究》述评[J].唐都学刊,2013,29(3):125-126.

[6]中规院(北京)规划设计公司.莆田生态绿心保护与利用规划[Z],2018.

[7]郑振满.神庙祭典与社区发展模式──莆田江口平原的例证[J].史林,1995(1):33-47,111.

[8]郑振满.国际化与地方化:近代闽南侨乡的社会文化变迁[J].近代史研究,2010(2):62-75.

[9]魏阿妮.共享发展理念下的城市生态地区规划路径初探——以莆田市生态绿心为例[C]//中国城市规划学会.共享与品质——2018中国城市规划年会论文集(08城市生态规划).北京:中国城市规划学会,2018:11.

[10]林颖楠.乡土社会与市场经济的互嵌——福建省莆田市东庄镇同乡同业现象的调查[J].社会治理,2016(1):71-77.

[11]鲍梓婷,周剑云.当代乡村景观衰退的现象、动因及应对策略[J].城市规划,2014,38(10):75-83.

[12]孟莹,戴慎志,文晓斐.当前我国乡村规划实践面临的问题与对策[J].规划师,2015,31(2):143-147.

[13]田健,曾穗平,曾坚.“平衡”与“共赢”——基于社会生态系统重构的绿心地区规划策略研究[J].城市规划,2017,41(11):80-88.

《小城镇建设》杂志欢迎您的投稿

《小城镇建设》杂志创办于1983年9月,是由住房和城乡建设部主管,中国建筑设计研究院、城镇规划设计研究院有限责任公司主办的学术期刊,是中国城市规划学会小城镇规划学术委员会会刊、中国建筑学会小城镇建筑分会会刊。杂志定位于县、镇、村规划建设领域,探讨小城镇及乡村规划建设管理的热点问题。目前已被以下数据库收录:

➤ 中文科技期刊数据库收录期刊

➤ 中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊

➤ 中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊

➤ 中国人文社科引文数据库(CHSSCD)收录期刊

➤ 中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊

主题与栏目

2019热点主题

美丽乡村、共同缔造、传统村落、特色小城镇、空间规划、绿色宜居村镇

常规栏目

政策研究、规划研究、规划实践、管理与治理、产业发展与运营、人居环境整治、文化保护与传承、风貌与景观、田园建筑、国际视野

投稿网站

www.dosct.cn

《小城镇建设》杂志订阅请点击左下角“阅读原文”或文章上方“乡村与城镇建设”查看下方底菜单获取。

《小城镇建设》杂志真诚期待与业内各方进行合作宣传。了解更多《小城镇建设》杂志信息,请搜索微信公众号“乡村与城镇建设”或识别下方二维码关注。

杂志官网:www.dosct.cn

电子信箱:xczjs@vip.sina.com

bj_xczjs@vip.163.com

咨询电话:010-88362101/68340120

觉得不错请分享点个“在看”!

原文始发于微信公众号(乡村与城镇建设):张忠国 吴瀚文 | 多元主体视角下的莆田绿心地区乡村规划策略与实践研究

规划问道

规划问道