引言

关注产业转型升级、加强城市公共配套、构建高效的公共交通系统、优化城市生活空间品质以及精细化满足不同人群需求已经成为城市未来发展的重要趋势。

本文对纽约、伦敦、新加坡、香港、上海等国内外城市的远景规划、相关政策进行解读,归纳得出国际化先进城市的最新发展动态。并通过对具有代表性的国际、国内建设指标体系进行归纳,总结出国际化先进城市在规划内容与量化等方面的规律。以期为面临产业升级转型和环境品质提升的城市提供发展导向借鉴、数据化指标引导和相应空间建设方法。

随着我国经济体量的增大和改革开放的深化,社会步入经济新常态发展阶段。城市的发展逐渐由过去的空间扩张和土地财政的粗放型发展模式转变为以产业和消费升级带动经济社会发展的精细化模式。在此背景下,城市未来的发展面临以人为本和品质化为导向的转型升级。因此,梳理国内外先进城市的最新发展策略尤为重要。

01 国内外先进城市新一轮总体规划发展目标综述

选取纽约、伦敦、东京、新加坡四个国际化先进城市和北京、上海、深圳、香港四个国内先进城市作为研究对象,总结探讨城市未来的发展趋势和方向。国内和国际城市的发展目标侧重点有差异性,这与城市所处的不同发展阶段和经济水平有关。

1.1 国内一线城市最新总体规划发展目标

国内一线城市如北京、上海和深圳所处的发展阶段基本相同,新一轮总体规划发展目标比较类似:都共同提出发展高端产业,结合我国《中国制造2025》计划的发布,产业升级转型已经成为内地城市的主要战略方向。

产业升级转型已经成为内地城市的主要战略方向(图片来源:pixabay)

此外,公共交通系统完善、社区生活圈打造、公共服务设施系统升级、历史文化传承等有关塑造城市生活环境品质的方面也是三个城市的共同关注点。香港已经具有很高的城市建成度,《香港2030+:跨越2030年的规划远景与策略》主要关注协调高密环境与未来城市升级之间的矛盾。包括稠密市区宜居性提升、城市新发展区的打造、高密环境下新产业空间的配给、生态环境的保护和智慧城市的建设。

1.2 国际化先进城市最新发展愿景

国外先进城市发展水平相对成熟,特点较为鲜明,关注领域与自身特点和近期重大城市事件紧密结合。比如,东京在《创造未来:东京都长期展望》中强调面向2020年东京奥运会公共服务和基础设施的全面进化;纽约在《一个纽约:规划一个强大而公正的城市》(One New York:The Plan for a Strong and Just City)中关注其金融业在全球的地位以及活跃的城市文化;《伦敦规划2017》(The London Plan)注重未来科研和创新能力的提升,《新加坡总体规划草案2019》注重人居环境保护和智慧城市的建设。

1.3 先进城市未来发展趋势总结

尽管国内外城市处在不同的发展环境、面临不同的挑战,但总结来看,国内外先进城市的未来发展趋势具有一定的相似性,具体可以归纳为以下五点:

(1)经济多元性、有活力的就业创业环境、完善产业服务保障;

(2)健全公共服务体系、高品质居住空间;

(3)便捷公共交通系统;

(4)活力城市公共空间;

(5)可持续绿色城市。

02 国内外先进城市最新一轮中长期规划分析综述

2.1 分析原则和研宄对象的选取

基于上述分析得出了5个方面的未来发展趋势,选取纽约、伦敦、新加坡、香港和上海5个城市,进一步研究先进城市在规划实施中的量化指标和具体措施。本文不对规划进行全盘解读,以规划中主要议题及数据化可参考信息为总结方向,归纳先进城市未来主要发展对策。

纽约是全球城市体系中最高能级的城市,代表着城市发展的未来范式;香港由于历史和地缘关系,是国际城市规划本土化的范例;伦敦是全球多元文化的代表,欧洲的核心城市;新加坡是亚洲创意前沿城市的代表;上海则是内地发达程度最高的城市。这5个城市分别代表不同文化和发展环境下的最前端城市发展模式,并且发布最新一轮战略规划的时间相近,从公共服务、交通、城市环境、产业发展、生态保护等角度提出未来的规划构想,具有一定的类比性[4]。

2.2 先进城市中长期发展规划解读

(1)面向未来产业高端化的多元个性化空间供给

• 纽约:注重就业公平和高技能水平劳动力资源的储备。计划至2040年创造490万个新岗位,重点培育创新科技产业,提升创新产业相关岗位比例至40%,保持社会结构的稳定性,持续增加中产阶级的家庭收入[5]。发展高素质劳动力群体以适应高端产业的发展需求。提升就业率至61%,增加30万接受职业化培训的劳动人口。

• 新加坡:在空间上实施多中心化布局,支撑产业持续发展。增加核心商务区的办公空间供应,确保混合功能的空间利用;建立多个小规模商业商务中心,实现产城融合;建设环境导向的新型产业聚集区,保障多样化办公空间供给[6]。尤其重视中小企业办公空间和服务需求。持续增加创新创业空间的供给,并配套充足商业和服务空间[7]。提供成本低廉、交通便利且较边缘的区域给中小企业,创造不局限于传统办公空间和产业园的多样化物业形式。

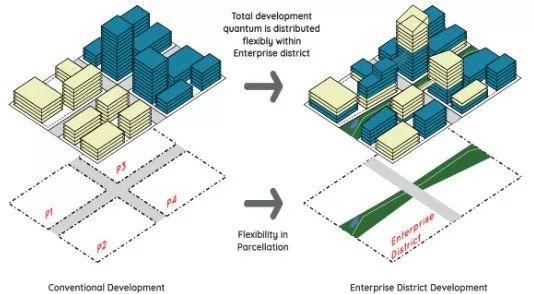

新加坡“企业街区”开发模式示意图(图片来源:《新加坡总体规划草案2019》)

此外,《新加坡总体规划草案2019》提出“企业街区”概念,以整体化开发及灵活办公空间组合为手段创造适应市场需求的更为人性化的办公场所。具体来讲,是将传统多个企业小地块捆绑,由总开发主体主导整体街区开发。由总体规划确定:①步行系统和公共空间以保证空间品质;②基础设施配套布局;③街区总建设量。再由开发主体按照市场需求进行街区内开发量调配,形成多类型组合的办公空间。该方式既能确保街区良好的交通和空间环境,又能满足各类工作人群需求。以服务人才和产业为导向的空间开发模式值得借鉴。

• 伦敦:强调满足不同规模企业的物业供应,市中心区总办公空间供应量增加约60%[7]。保障企业办公空间的可负担性。空间布局在次一级区域中心、商业街区、保护建筑、旧工业区和远郊轨道沿线地区。优先为公益性企业、文化创意产业、初创企业和教育产业提供工作空间。

• 香港:我国香港地区关注高品质办公空间供应。至规划期末,工业以及特殊工业提供100公顷土地用于办公物业开发,甲级写字楼面面积达到1400万平方米[8]。为科技研发型企业提供额外200公顷土地。为青年创业者提供专门化服务:首先,提供相应的培训服务;其次,创造公共工作及研发空间、室外青年社交广场等来激发青年的创业热情。除传统写字楼空间,衍生出了更多样的办公空间形式。包括三类:全系统保障的企业孵化器、针对独立工作人群的共享工作空间和以展示和交流为主的创意市集(如下图)。

我国香港地区公共工作间示意图(图片来源:《香港2030+:跨越2030年的规划远景与策略》)

• 上海:在产业服务方面提出了三个发展方向,调整岗位结构以适应产业升级;提供多样化企业空间;保障青年的居住和教育环境。重点培育高科技含量产业和金融产业发展。至2030年全市R&D研发投入占地区生产总值比例达到5%,金融业增加值比例达到20%[9]。

(2)注重公平并关注特殊人群需求的公共服务配置

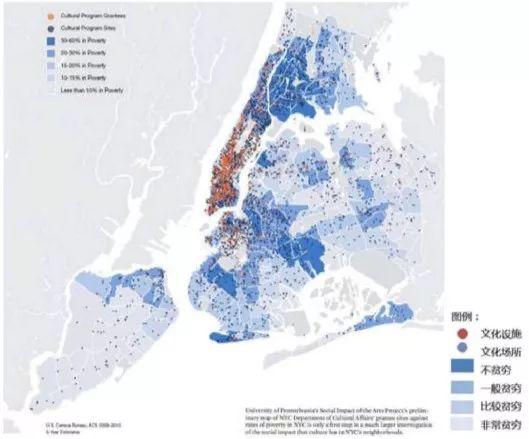

• 纽约:公共服务优先保障政策性住房的供应。至2040年共提供20万套新可负担性住房,在原计划12万套基础上增加8万套[5]。清理城市的闲置用地进行私人开发和保障性住房的建设。文化设施资源确保分布均衡性。纽约市目前文化设施的总量充足,但布局不均(如下图)。该规划提出确保文化设施和活动的公平分布,增加贫穷社区和现状设施水平较差社区的文化设施配给。

纽约市文化设施分布与社区贫穷度关系图(图片来源:《一个纽约:规划一个强大而公正的城市》)

• 新加坡:在公共服务方面重点关注可持续居住环境的建设。改善社区的生活环境,在原公共服务配套基础上每个社区建设1个运动场所和1个休闲中心[6]。

• 伦敦:将社会公共设施划分关注青少年及多元文化背景人士的需求,包括健康、教育、社区服务、运动、娱乐、青少年服务、宗教、紧急设施共8类;保障可负担住房供应,提供专业化青年和老年人住房。至2030年,新增64万套住房。新供应房屋50%为可负担性住房,最低不低于35%。用地50%来自公共部门土地,50%来自工业用地[7]。为学生和共享居住人群提供的非独立住房应以3:1的比例提供,全市35%的租房应为学生租房。以1:1的房屋供应量提供老年人住房。

老年人住房划分为三种类型:一般住所(单人间)、特殊照顾住所和医护住所,并配备相应的看护设备。医疗服务按万人指标和特殊功能分类,全面而细致,包含基础医疗、社区医疗(服务人数为5万人及以上)、急救服务和专业看护[7]。

• 香港:由于人口密度高,用地供应紧缺,我国香港地区尤其重视不同人群需求的房屋供应。至2030年房屋供应总量的50%为公共租住房屋[8]。针对青年和老年住所有相应的供应计划。在主要城区提供2800个青年短期租住舍位,约五成老年人居住在符合通用设计标准的公屋中。

老年住屋内的通用设施设计(图片来源:《香港2030+:跨越2030年的规划远景与策略》)

• 上海:公共服务设施布局策略着眼于城市基本生活单元,提高社区生活品质。建立15分钟步行圈,社区公共服务设施15分钟步行可达覆盖率100%(如下图)。在全国高房价的背景下,保障性住房的供应对吸引人才、促进城市未来发展至关重要。新建住房中政府及机构持有的租赁性住房比重达到20%,区域型公共服务设施强调补齐市民文化生活短板。每10万人拥有5-10个演出场馆、8-10个美术馆和画廊、2个以上各类博物馆和5个以上大中型图书馆[9]。

上海15分钟生活圈模式图(图片来源:《上海市城市总体规划(2017-2035年)》)

(3)提高客运效率与强化慢行品质并举的公共交通系统

• 纽约:建立周边区域与市中心区间的快捷交通联络。计划增加20%的高峰期通勤曼哈顿CBD的公共交通运力。将曼哈顿CBD的平均通勤时间缩短为26分钟[5]。全市公交站点300米覆盖率达到95%;拓展慢行交通网络,尤其是自行车交通的线路网总长度,完善无障碍设施。未来4年新增200英里自行车道,总长度达到1180英里[5],使自行车通勤人数增加一倍;进一步改善残疾人公共交通通勤设施;提升公共交通效率,至2040年保证90%的市民使用公共交通上下班的通勤时间在45分钟之内(如下图)。

纽约市轨道交通通勤半径覆盖图(图片来源:《一个纽约——规划一个强大而公正的城市》)

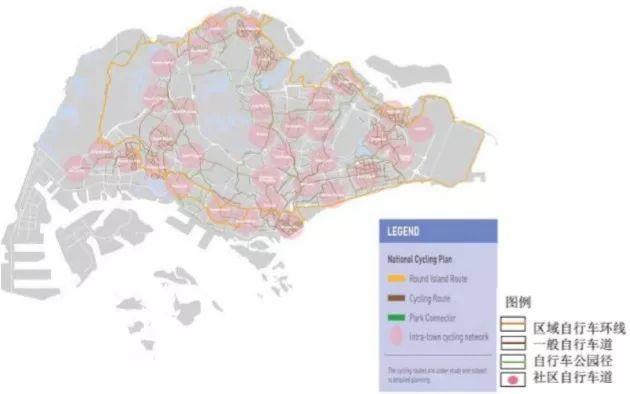

• 新加坡:公共交通的总体发展策略为建立多元化公交系统,限制私人交通规模。至2040年90%的公共交通通勤时间控制在45分钟之内,高峰时段公共交通出行率达到75%。地铁作为最主要的公共交通方式,规划旨在提高线路覆盖面积。到2040年实现地铁站点10分钟步行范围覆盖80%的住房,轨道线网长度增加一倍,高峰时期地铁发车间隔时间缩短至100秒[6];人性化设施配置,在轨道枢纽附近加建总长200公里的雨棚走廊;自行车网分级规划,交通强化居住地与重要文化场所和市民活动场所的联系,包括图书馆、学校、市民联络处等,自行车道总长度达到700公里(如下图)。在20个地铁站增设2400个自行车停放和换乘设施[6]。

新加坡自行车道路网系统图(图片来源:《新加坡总体规划草案2019》)

此外,《新加坡总体规划草案2019》还提出探索前沿智慧公交技术,目前均处在测试阶段,分别是统筹各类公共交通工具的手机智慧交通平台、自动驾驶公共汽车和智能城市物流系统。通过智慧人流和物流系统的构建,提高高密度城市内人与物的通勤效率。

• 伦敦:精细化设计自行车道系统。建设总长200英里对外自行车公路;提高自行车出行分担率至少到5%[7];规划三种形式的自行车道:自行车高速路、自行车安静通道和城市自行车道。建设至少15英里长的全域自行车通道(如下图)。建立联系公园、河流和主要景点的自行车安静通道;设立超过18000个的自行车停车点。

伦敦市步行绿道网规划系统图(图片来源:《伦敦规划2017》)

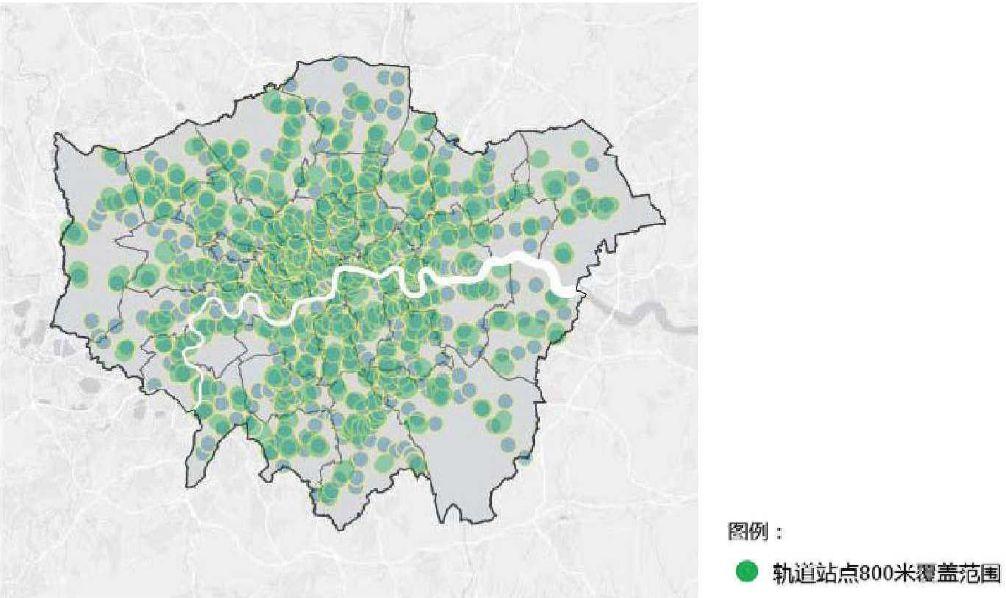

以轨道站服务半径进行居住区布局。至2030年,新建房屋用地应选址在现状及规划轨道站800米(以距离分为3-6等级)范围内(见下图)[7]。公共交通出行率达到90%;优先选址废弃地和建成区密度较低的地区进行开发,混合功能利用作为地块开发的前提。

2017年伦敦市轨道站点周边800米覆盖范围图(图片来源:《伦敦规划2017》)

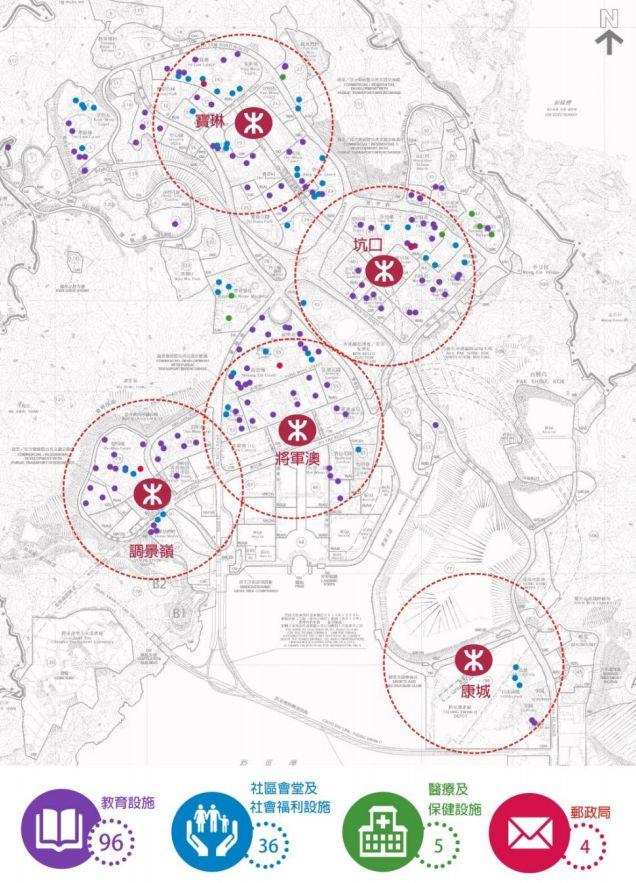

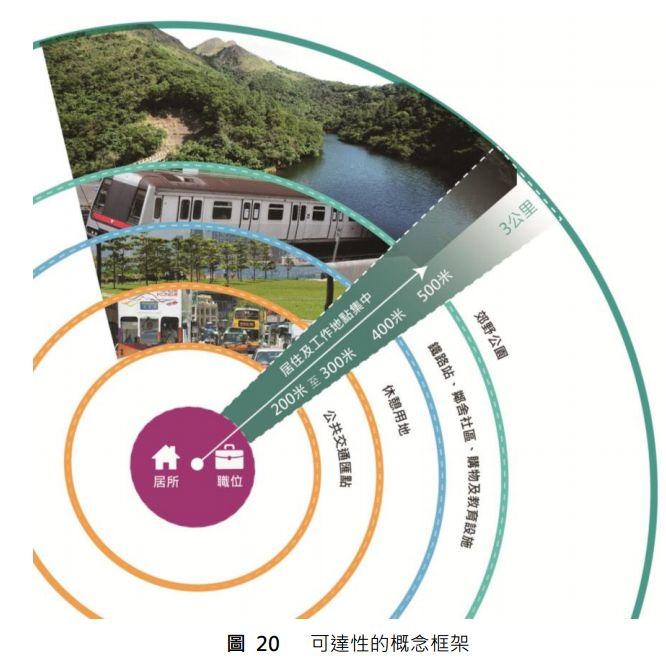

• 香港:我国香港地区强调邻里单元式的公共交通和服务设施布局概念。以居住区为原点,200米服务半径到达公交车站,400米到达邻里商业中心和学校,500米到达地铁站,3公里则可到达郊野公园(见下图)[8]。规划期末轨道交通出行分担率达到50%,地铁线网覆盖75%的居民和80%的就业人群;由于我国香港地区高密度的都市区环境,自行车道更多强调健身和休闲的功能。因此自行车道主要布置在郊区,计划建设100公里新自行车径。

我国香港地区轨道站点500米服务范围示意图(图片来源:《香港2030+:跨越2030年的规划远景与策略》)

我国香港地区轨道站周边服务设施布局模式图(图片来源:《香港2030+:跨越2030年的规划远景与策略》)

鼓励以步行作为主要通勤手段。通过行人优先路段、畅通步行设施和以人为本的标识系统设计来提升步行体验;利用技术手段改善交通软环境;采用征收交通拥挤费的方式限制私人交通出行;搭建以运输基础建设和交通信息共享为主的智慧交通系统。前者包括大运量系统建设、充电设备完善、智能停车设施和无人驾驶的推广等;后者指公共交通信息共享平台。

• 上海:提出联通全域资源,打造山海走廊,建成2000公里以上的绿道;保育生态环境,森林覆盖率达到25%以上,人均公共绿地面积力争达到15平方米,生态用地占陆域面积的比重不低于60%[9];打造公交出行城镇圈,至2040年,中心城公共交通出行占全出行方式比重的50%以上,绿色交通出行比重达到85%,轨道交通站点600米面积覆盖率达到60%以上。

(4)层级完善可达性高的公共空间系统

• 纽约:完善全谱系的绿地公园系统,充分利用街头和道路空间。至2030年,通过公园的均衡布局、街头公园建设、道路的慢行改造和城市公共空间绿化,使步行可达公园的覆盖率达到85%;尤其重视儿童的保护教育,公共服务设施配置针对儿童和青少年教育有专门的项目;调动居民积极性,提升社区居民支援服务参与率至25%[5]。

• 新加坡:重视发掘立体空间,增加城市绿化。改造建筑物立面构建空中花园和立体绿化,新建项目100%实现立体绿化。市中心区建筑屋顶绿化面积达到17.5万平方米;打造全域公园系统。实现400米步行范围公园可达性90%,利用360公里公园廊道串联全市公园。建设100公里的滨水步道至2030年[5]。远期规划森林占地20%,绿地率50%。

挖掘潜力公共空间。提倡开放学校运动场所,增强居民运动场地可达性的同时提高设施利用效率;挖掘城市灰空间潜力,建设24公里的轨道沿线公园;公共空间营造保证人性化、突出独特性。遵循五个发展原则:①良好空间和景观设计。②便捷可达性,与公交站点和道路连接。③较高舒适度,具有良好光照、遮阴,充足座椅。④创意细节设计,街道小品布置。⑤愉悦性和分享性,开阔的视野,趣味性雕塑,花卉景观的植入,满足“人看人”的需求;激活城市公共场所的活力,植入多样化文化活动。新加坡城市重建局联合私人参与者和市民组织在重点地段组织多种文化活动,提高市民的参与性和归属感;在重要地段注重建筑形态的设计,增强场所标志性。

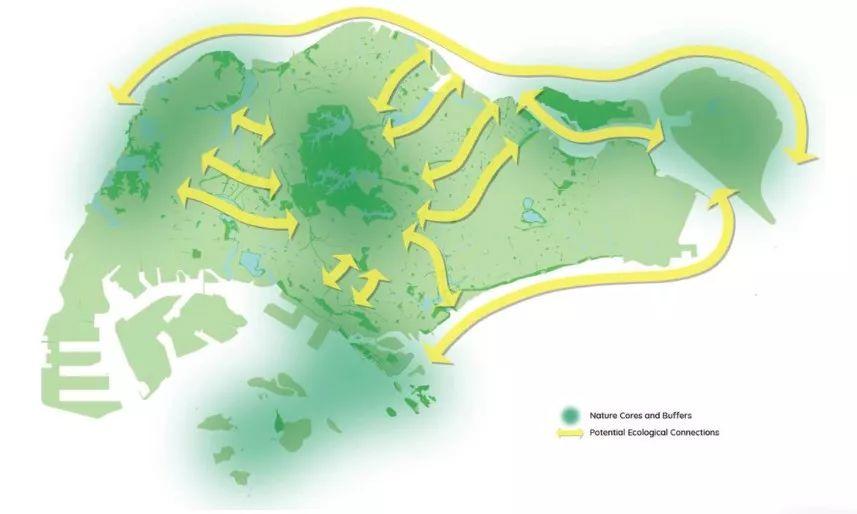

新加坡城市生态廊道规划图(图片来源:《新加坡总体规划草案2019》)

在《新加坡总体规划草案2019》中,强调建立体系化城市生态保育空间,利用生态廊道串联重要动植物栖息地,以实现城市中人与自然的和谐共存。该策略与景观生态学中构建生态肌质、斑块和廊道多元系统的生态保育理论相契合,在倡导生态文明发展的当下,值得国内城市借鉴。

• 伦敦:建立满足不同出行半径需求人群的多层级公园系统,分为7个等级。区域型绿地(占地400公顷,距离居住区3.2至8公里)、城市绿地(占地60公顷,距离居住区3.2公里)、区级绿地(占地20公顷,距离居住区1.2公里)、公园和开放空间(占地2公顷,距离居住区400米)、小型开放空间(占地小于2公顷,距离居住区小于400米)、口袋公园(占地小于0.4公顷,距离居住区小于400米)和线性开放空间;关注儿童身心健康,保证儿童户外场地供应。户外活动场地达到10平方米/儿童的标准,并配备针对儿童活动的设施。居住人口较多的大型社区活动场地服务半径不超过400米[7]。

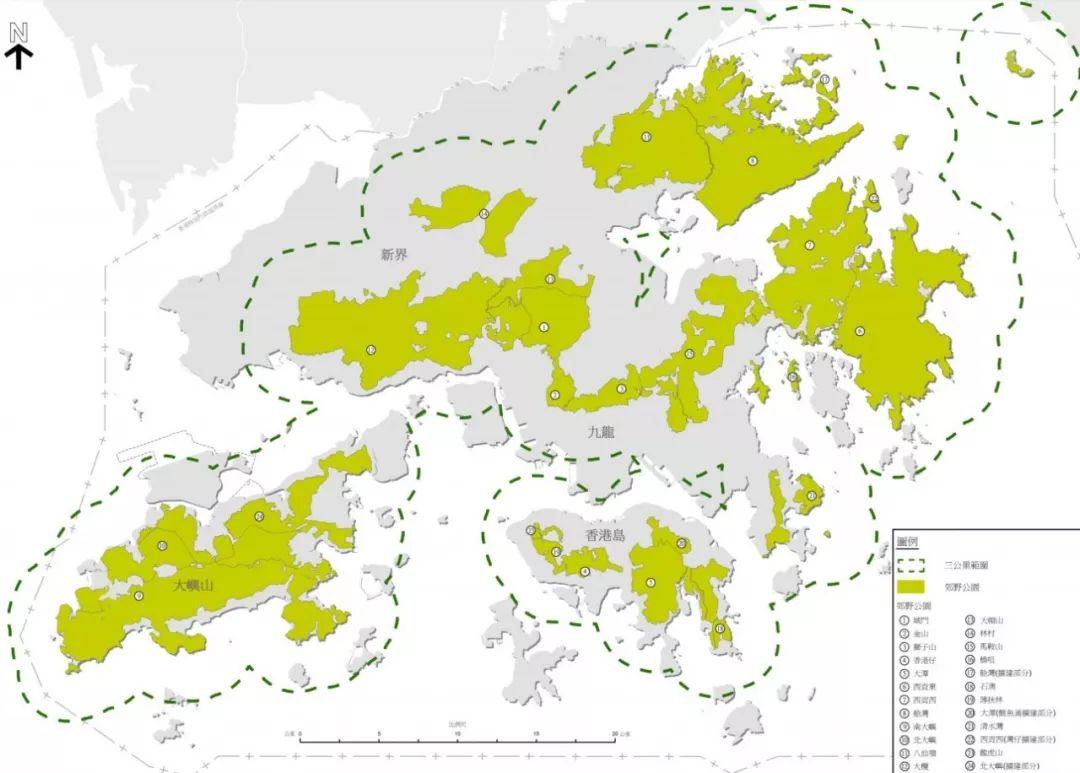

• 香港:我国香港地区人均休憩用地面积为2.5平方米,积极利用立体空间创造休憩场地。人均公共服务设施用地面积3.5平方米;全市的植被覆盖率为78%,郊野公园占全市用地的40%(如下图),3公里服务半径覆盖率为85%。人均绿地面积达到105平方米;塑造多样化社区生活方式。推广具有绿化、休憩和教育功能的社区农圃,新建小区应设立2公顷的非商业性社区农圃[8]。

我国香港地图郊野公园分布及覆盖范围图(图片来源:《香港2030+:跨越2030年的规划远景与策略》)

多样化功能的公共空间,满足不同群体的需求(图片来源:《香港2030+:跨越2030年的规划远景与策略》)

• 上海:致力于提高公共空间服务覆盖面积和植被复绿。至2040年,城乡社区公共开放空间(400平方米以上的公园和广场)的5分钟步行可达率达到90%。全市森林覆盖率达到25%以上,河湖水面率不低于10.5%。中心城区人均公共绿地面积达到7.6平方米/人[9]。

(5)共建绿色低碳城市

• 纽约:低碳城市建设,至2050年减少80%的温室气体排放量,空气质量达到全美主要城市的最优水平。至2030年,降低50%的二氧化硫排放量。减少20%的PM2.5排放量[5];改善建筑质量,提升至百年一遇洪水标准。增加百年一遇洪水区内医院的病床数量比例。

• 伦敦:在规划期末计划实现零碳目标。通过城市设计手法、环保许可限制、规划施工许可限制以及要求企业提供减排计划等方式降低温室气体排放。

• 新加坡:实行住房的节能改造。在居往建筑安装能源自循环系统并持续在各个居住社区进行推广。

新加坡房屋能源管理系统示意图(图片来源:《新加坡总体规划草案2019》)

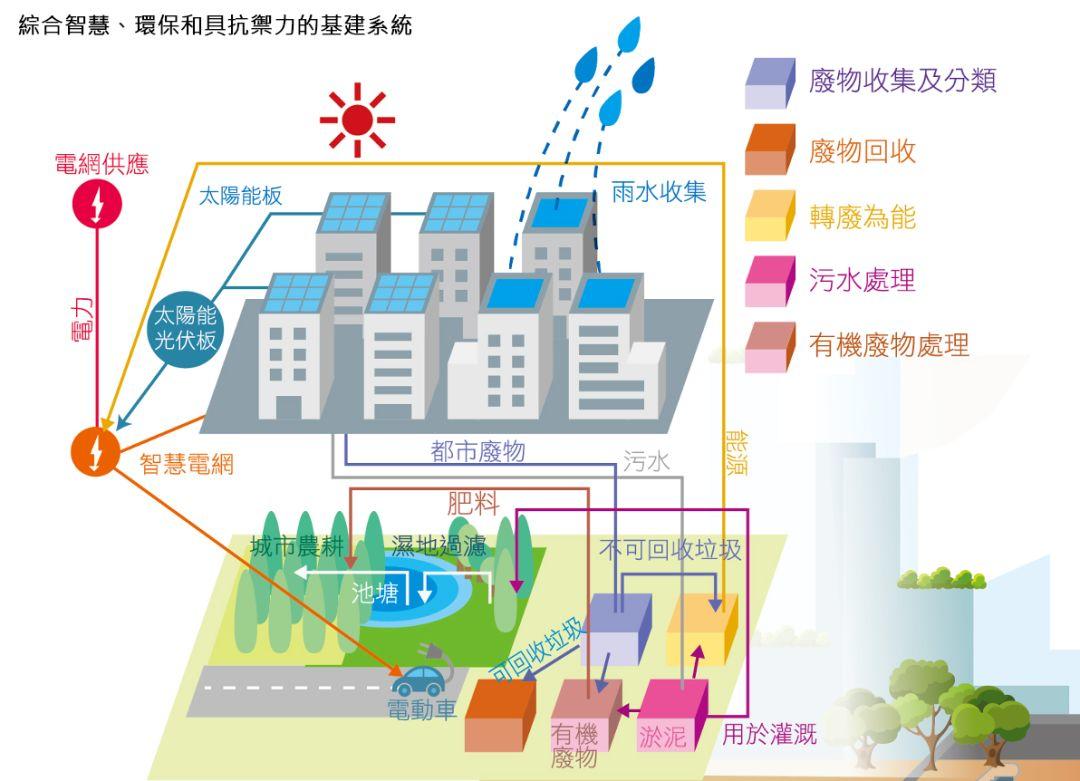

• 香港:我国香港地区推广综合智慧、环保和具抗御力的基建系统,例如利用区域供冷系统、转废为能、污水循环再利用等。

我国香港地区绿色循环智慧系统(图片来源:《香港2030+:跨越2030年的规划远景与策略》)

• 上海:上海新一轮规划提出控制碳排放,提高建筑设计标准。至2040年控制碳排放总量较峰值减少15%左右,可再生能源占一次能源供应的比重达到20%以上,新建建筑绿色建筑达标率100%[9]。

03 城市发展量化指标体系的筛选建立

3.1 指标体系的构建

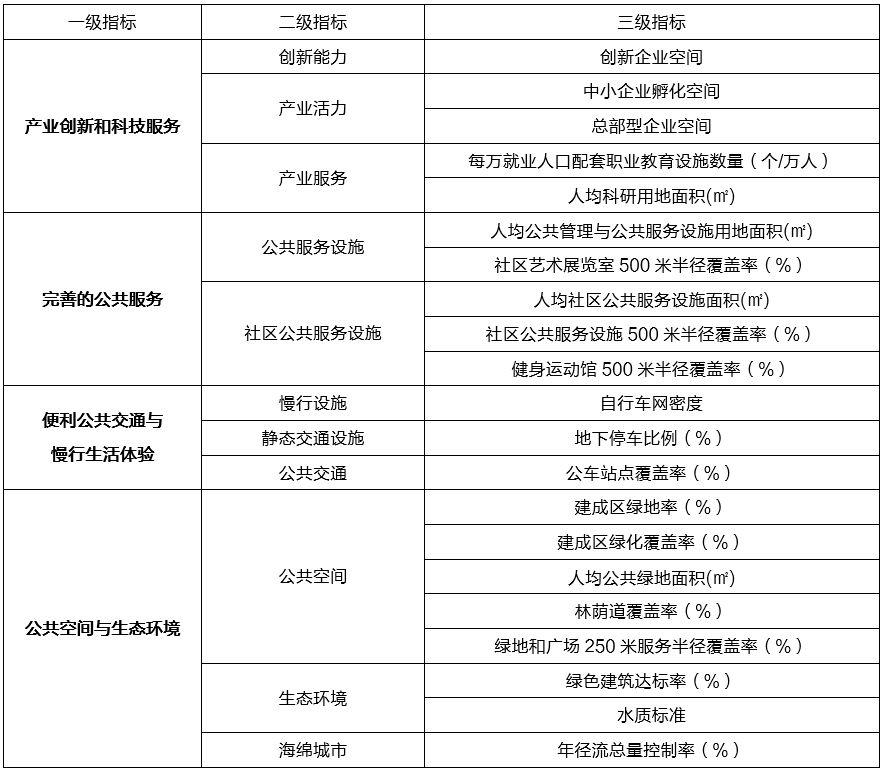

各城市中长期规划关注的发展领域有所差异,且可量化表达的项目也不尽相同。本文以国际标准为依据建立量化指标体系。并根据以上各城市相应规划指标进行赋值。

国际相关标准的选取有两个基本原则:第一,与可持续发展、先进城市主题关联度高的国际国内先进标准;第二,近五年内发布的指标体系。首先选取本次参考的四个标准体系:联合国伊斯坦布尔城市年会国际化城市绝对指标、联合国可持续发展指标、北美可持续发展指标体系以及深圳市国际化城市建设指标体系研究[10]。其次将所有指标体系因子汇总,共得到113项指标。基于上述四个方面的城市发展趋势,总结考虑我国城市的实际发展情祝,筛选出规划建设操作性较强和本地适应性较好的共22项因子构建最终的指标体系(如下表)。

城市发展指标体系表(来源:作者自绘)

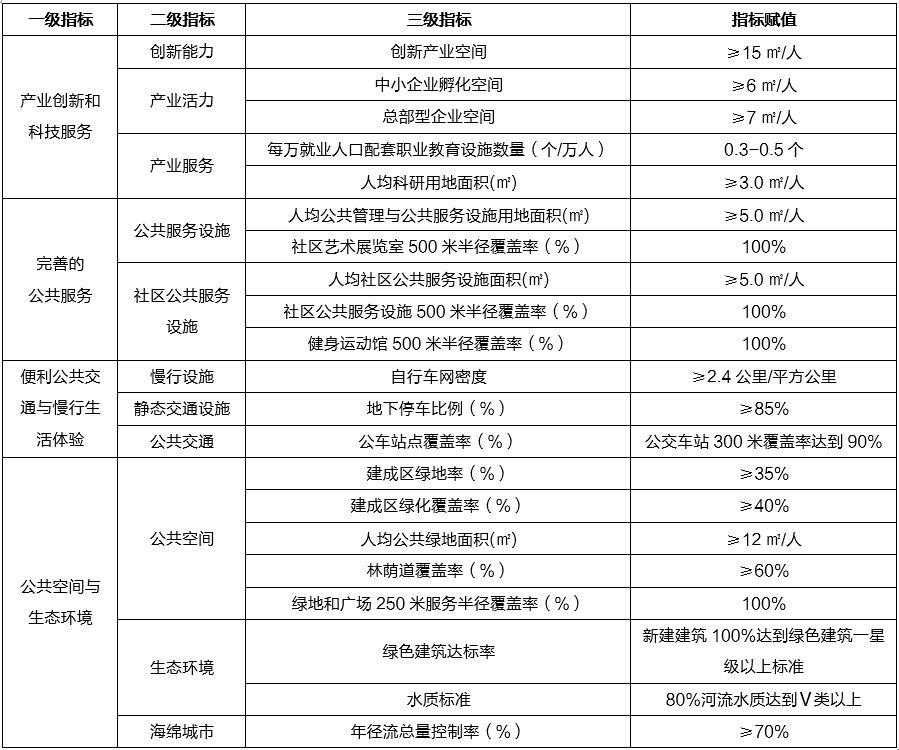

3.2 确定具体的指标赋值

根据以上先进城市的发展规划相关指标的分析,对本次指标体系进行赋值。指标赋值遵循四个原则:

一是优先参考定量描述的规划内容;二是不同城市在同一指标上数值不同,则选取较高的数值(比如伦敦的绿地率规划标准为40%,纽约为35%,则选取伦敦标准);三是统一所有数值单位,以平方米、平方公里为基本单位;四是不可直接获取的赋值,则依据相关数值进行推算(比如产业创新空间、中小企业孵化空间和总部型企业空间三项指标,均进行估算得出)。

城市发展指标赋值表(来源:作者自绘)

结语

本文首先梳理国内外先进城市的最新一轮中长期规划的发展目标,总结出未来城市发展的四个方面趋势。进一步选取纽约、伦敦、新加坡、香港和上海五个代表性城市剖析其在五个趋势下的主要规划措施。综合国内外已发布的先进城市指标体系构建了指导未来城市发展的量化指标表。

针对我国城市未来的发展在产业服务、公共服务、公共交通、公共空间及绿色生态建设五个方面给出了相应建议:第一,以多元、更加灵活的空间储备支撑城市的产业转型升级;第二,公共服务设施的布局注重均衡性,配给应更多关注老年人和儿童的需求;第三,着重发展大运量轨道交通,完善自行车交通专用道网络、提升设施水平;第四,提高空间利用效率,提供不同等级规模和功能的公共空间;第五,绿色低碳先行,守住生态环境底线。

参考文献:

[1]Laura Bruce, Jingjing Qian and Rob Watson. China’ s Cities at a Crossroads: The Need for Smart Growth,the re-port o f Natural Resources De fense Council. 2004.

[2]王朝晖.“精明累进”的概念及其讨论[J].国外城市规划,2000,(3): 33- 35.

[3]马光红,胡晓龙,师华.新都市主义与房地产郊区化——以上海市为例[J].城市问题,2006(08):26-30.

[4]陈可石, 杨瑞, 钱云. 国内外比较视角下的我国城市中长期发展战略规划探索——以深圳2030、香港2030、纽约2030、悉尼2030为例[J]. 城市发展研究, 2013, 20(11):32-40.

[5]The city of New York Mayor ,One New York The Plan for a Strong and Just City R New York: The City of New York,2016

[6]Urban Redevelopment Authority, Singapore Concept Plan 2011 [R]. Singapore: City of Singapore ,2011.

[7]Mayor of London, The London Plan 2017[R]. London: Greater London Authority,2017.

[8]香港规划署,香港2030:跨越2030年的愿景规划与策略[R].香港:规划署策略规划组,2017.

[9]上海市人民政府,上海市城市总体规划2016-2040迈向卓越的全球城市[R].上海:上海市规划局,2016.

[10]仇保兴. 兼顾理想与现实:中国低碳生态城市指标体系构建与实践示范初探[M]. 中国建筑工业出版社, 2012.

[11]THE PLANNING ACT DRAFT MASTER PLAN WRITTEN STATEMENT 2019[R]. Singapore: City of Singapore ,2019.

作者

韩朋序,毕业于谢菲尔德大学城市规划与设计专业,现任职于深圳市城市规划设计研究院城市设计三所

戴金,毕业于哈尔滨工业大学城乡规划学专业,现任职于深圳市城市规划设计研究院城市设计三所

编辑、排版 / 陈程

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):国际化先进城市最新发展规划研究及城市发展指标体系构建

规划问道

规划问道