编者按

在中国传统哲学中,“体”与“用”是一对重要范畴。“体”指本体;“用”指作用。一般认为,“体”是最根本的、内在的、本质的, 是第一性的;“用”是“体”的外在表现,是从生的、第二性的。

中国当代城市设计话语体系的建构可以从传统哲学的“体用之辩”中得到启发。对我国城市设计而言,千百年来所形成的有关城市设计的优秀思想、价值观和理论智慧是中国城市设计之“体”,并不因其城市形态之“用”的过时而有损其历史价值,仍值得好好总结和借鉴,并在新的历史条件下用现代话语予以重构。一味追随西方价值观和各种理论并不能解决中国城市设计的系统性问题。

【文章编号】1002-1329 (2019)04-0048-05

【中图分类号】TU981

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20190407a

【作者简介】

洪亮平 (1965-),男,华中科技大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师,住房和城乡建设部城市设计专家委员会委员、高等教育城乡规划专业评估委员会委员,中国城市规划学会城市设计学术委员会委员、城市更新学术委员会委员。

乔 杰 (1987-),男,博士,华中科技大学建筑学一级学科博士后流动站博士后研究人员,本文通信作者。

【修改日期】2019-03-27

本文刊载于《城市规划》2019年第4期

党的十八大以来,中央对城市设计工作日益重视,尤其是习近平总书记把城市建设提高到“文化自觉”、“文化自信”和传承中华优秀传统文化的高度,提出城市设计要体现“民族性、地域性和时代风貌”,倒逼我国城乡规划建筑学界加强城市设计学科、学术①以及城市设计思想与理论的建设。这其中涉及一个重要问题,即城市设计要传承中华优秀传统文化,体现民族性和地域性,迫切需要加强中国城市设计“学说”及话语体系的建设。

为什么要提出加强中国城市设计学说建设,这要从“学科”和“学说”的概念差异说起。科学的本质是求知求真,“学科”和“学说”是科学的现实形态。一般说来,“学科”由某一方面具有普遍性的“问题”以及人们长期积累的共同知识、方法、规范等构成,学科的根本特点在于体现人类认知的公共性,因此,“学科”不可能有“中西”之分、民族性之说。但在现实中,“学科”并不是一个孤立的抽象,它要通过一个个具有时代特征的学说来实现自己的存在和发展,而“学说”则是对学科问题的一定的具体解答或反映系统,必然有其自己的主体性印记,如民族性、时代特征、思想、价值取向或思维个性等[1]。因此“学科”的建设实际上离不开“学说”的发展,而“学说”则是有其鲜明个性的。

某一学说的形成与其是否有成熟的话语(或话语体系)密切相关。学说与话语体系之间互为引领、相互支撑。那么什么是话语和话语体系?话语,是人类存在的基本要素之一,是人类交往行为的重要中介。在交往中,各个主体之间自觉或不自觉地通过语言符号建立起表达与接受、解释与理解、评价与认同等多重认知关系。马克思认为“语言是一种实践的、既为别人存在因而也为自身而存在的现实的意识”②。因而,话语在现实中的应用受到思想的支配,其运用的目的又指向价值实现,当话语成为一种价值性的工具时,它已被赋予了更复杂、更深刻的含义[2]。因此,就某一特定领域而言,话语体系实则是由一系列话语所传达的思想文化、价值观念及意识形态的观念体系。

学科建设需要学说的发展,学说发展离不开话语体系的建构。对我国当代城市设计而言,其话语体系的建构应当像“中国建筑”和“中国园林”一样,从历史源流、思想基础、文化基因、理论体系等方面建构有别于西方的话语体系,进行“中西之分”、“体用之辩”的学说探讨。

与城乡规划学科起源于英国不同,中国城市设计之源在中国。自商代我国形成最早的城市雏形开始,至春秋战国时期中国城市设计“理论”初创,及秦汉之后城市设计“思想”大一统局面形成,经魏晋、南北朝、隋、唐及宋、元、明、清,中国历史上出现了汉长安、北魏洛阳、唐长安、宋汴梁、元大都和明清北京等许多伟大的城市和不计其数的宜居城镇。如同中华文明及历史一样,中国的城市设计思想、制度、理论和方法一直得以保留和传承,且一以贯之。它与由希腊城市文明、罗马城市设计、中世纪市镇设计和文艺复兴城市建设艺术所流传的欧洲城市设计形成了两条相对清晰、平行发展的历史轨迹,共同构成了人类的城市遗产。及至鸦片战争之后中国沿海和部分内地城市开埠,西方资本主义和殖民主义将欧洲城市设计带入中国,在青岛、大连、长春等地进行了欧洲古典式城市设计,但亦未曾动摇中国传统城市设计总体思想和整体面貌。回顾过去,反倒是20世纪80年代开始的中国高速城镇化进程和大规模城市建设,至今短短30余年造成了我国“城市化的混乱”、“建筑魂的失色”[3]和城镇风貌的严重破坏。

在中国现代城市设计发展中,试图建构我国城市设计学说及话语体系的尝试当属1999年国际建协第20届世界建筑师大会上《北京宪章》的提出。吴良镛先生在《世纪之交的凝思:建筑学的未来》一书中指出,宪章是集中体现人们思考的庄严形式。1933年的《雅典宪章》和1977年的《马丘比丘宪章》分别以西方文化和拉美文化摇篮为背景,那么《北京宪章》则应有东方文化的底蕴,应突出强调发展中国家的声音。《北京宪章》(草案)第三章提出:“广义建筑学,就其学科内涵来说,是通过城市设计的核心作用,从观念上和理论基础上把建筑、地景和城市规划学的精髓整合为一体”;“中国古代哲学精神中强调整体思维、综合集成,在分析的基础上进行整合的思维方法,这已经成为人类思想的精华,是我们处理盘根错节的现实问题的指针”。《北京宪章》第一次在世界建筑舞台,从城市设计的角度总结了中国人居环境思想和营建智慧,也道出了中国古代哲学精神是中国城市设计思想之“源”。

任何一种话语体系的建立必然有其核心思想,这种核心思想贯穿于中国传统城市一系列的营建活动之中。对中国城市史及典型城市形态的考察可以发现,中国传统城市设计模式不外乎以《周礼·考工记·营国制度》为代表的“礼制城市”[4]和以《管子》为代表的“山水城市”[5],那么这两种城市设计是否源于不同的城市设计思想呢?答案是否定的。中国传统城市设计思想最经典的概括是“天人合一”,其核心价值观是“天人合一”下人与社会的和谐以及人与自然的和谐。“礼制城市”和“山水城市”是在这一核心思想指导下,按照“象天法地”的实践原则所发展形成的两种典型的城市设计理论。

“天人合一”思想对中国古代哲学、宗教、政治、科学、文学、艺术、工程产生深刻影响,而且一以贯之、不断发展,其核心价值观对中国现代城市设计仍具有现实意义。众所周知,“天人合一”的思想渊源来自于《周易》,而《周易》的形成得益于中国在古代世界天文和历法的高度发达。从这一点溯源,“天人合一”思想映射到中国传统城市设计与营建活动之中,使其具有坚实的自然科学基础和突出的理性主义精神,它与欧洲人文主义的城市设计形成鲜明对照并且相得益彰。

追根溯源,欧洲城市设计的核心思想是对“数学之美”和“秩序之美”的追求,其最初的城市设计理念可见于古希腊柏拉图的《理想国》和古罗马维特鲁威的《建筑十书》之中。从历史的角度看,欧洲城市设计思想也是一脉相承的,其以人文主义为特征的核心思想在其后2000多年的发展过程中没有发生过根本性的改变。在不同历史时期,欧洲城市文化与城市设计的创新发展实则是其城市设计话语体系不断重建的过程。文艺复兴城市建设的艺术原则是对古希腊、古罗马古典城市设计话语的重建;近现代欧美城市规划思想的发展也是在现代资本主义语境下对欧洲城市规划话语体系的不断重建过程。从这一分析出发,中国现代城市规划和城市设计思想与理论的建构不可能在欧美文明的土壤中去寻觅种子,而必须立足于中国思想和中国智慧。正如习近平总书记所指出的:“用中国理论解决中国问题。”③

理论是由概念引申出的一系列逻辑推导。不同的理论建构基于不同的概念设定,而不同的概念设定来自于不同的价值取向。

中国历史上最早在先秦时期就已初步形成了城市设计的理论体系,其内容可见于《尚书》、《诗经》、《周礼》、《史记》和《管子》等古籍中。《周礼·考工记·营国制度》对城市的理解是基于“家”—“国”—“城”语义同构的概念设定,其价值取向是“天人合一”思想下人与社会的和谐,其确定的整体意识、差序格局和空间组合观念深刻影响了历朝历代“都”、“州”、“府”、“城”等礼制城市的建设;而以《管子》为代表的山水城市理论则把城市作为“人居”处所来看待,其价值取向是人与自然的和谐,其提出的“因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”等自然和谐的城市设计思想与后代发展形成的山水画、山水诗、山水园林和山水术(风水术)共同构成了中国特有的山水文化体系。

与中国形成鲜明对照,欧洲古典城市设计理论基于其“社会秩序”(乌托邦)的城市概念。在不同时期,其城市设计理论大多是对某种“理想城市”模式的论述。无论是后世的巴黎改建规划、华盛顿规划、“田园城市”、“广亩城市”或城市美化运动,其城市设计理论都是基于其基本城市概念的不同形态表达。

现代城市设计概念自20世纪50年代由伊利尔·沙里宁提出后,其理论与现代城市规划理论相互交织着向前发展。从柯布西耶的“现代城市”、 戛涅的“工业城市”到沙里宁的“有机城市”、凯文·林奇的“意象城市”以及“新城市主义”和“新马克思主义”等等,其林林总总的各种理论更多倾向于从城市空间和“城市空间的价值逻辑”来设定概念,其城市设计价值取向逐步从对城市发展的总体把握偏向于对城市形态的追求,有关城市形态设计的方法和技术更加突出。

始于20世纪80年代的中国现代城市设计,从一开始,其概念设定、价值目标和理论方法都是转译或套用现代欧美城市设计的话语体系。由于缺乏对中国传统优秀城市设计遗产和欧洲古典城市设计的研究和总结,我国现代城市设计过早落入了“形而下”的城市空间设计技巧的窠臼。城市设计思想、价值目标、基本概念和基本理论的缺失使国内城乡规划建筑界在大规模城市建设高潮来临时失去了方向,尤其是在20世纪80年代以来的“增长主义”时代,中国大量的城市设计实践多是简单套用欧美城市设计的方法与技巧,为“企业家化”的地方政府和资本制造城市空间“增值”④。这种“专业惯性”和“行业惯性”至今仍深刻影响着当代中国城市设计实践,制约着城市设计基本概念和基本理论的发展以及话语体系的建设。

在当代中国城市设计讨论中,由于对城市设计的理解不同,政界、学界、业界和社会公众有关城市设计的话语大不相同。例如,在城市管理者和政策制定者眼中城市设计主要是个美学问题,即便如习总书记提出的“民族性、地域性、时代风貌”也主要关注于城市建筑与空间形态所体现的城市总体风貌,归根结底是个美学问题;在建筑与城乡规划学界,不同学者基于不同视角对城市设计的理解也不尽相同:一般建筑学者认为城市设计是“人居环境的三维立体设计”⑤,其内涵与广义的建筑设计基本是一致的,本质上还是一个“设计问题”,而城市规划学者则认为城市设计是对城市三维空间形态的管控,其本质是一项城市公共政策;对于业界而言,城市设计是针对不同对象和具体经济、社会和环境问题所采取的某种空间策略,因而也就有了所谓的紧凑城市设计、存量城市设计等等;而对于社会公众而言,城市设计实质上是公共利益与私人利益的划界问题。

由于城市设计话语“频道”不对或语义不详所引发的城市设计公共政策偏差和误读,对于当前推进我国城市设计工作殊为不利。一个典型的例子是,在对于2016年2月6日发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》之“第十六条”有关“封闭小区”内容的热议中,学术界和专业人士的语义是指“地块过大而影响到道路联通的小区”;而社会公众的理解大多是“被围墙围起来的小区”。有关封闭小区的“存废之争”表明,城市设计的专业话语与公共政策话语之间存在一个“技术转译”的过程。公共政策的受众是社会公众,城市设计的公共政策必须面向公众界定明确的边界条件和适用范围。

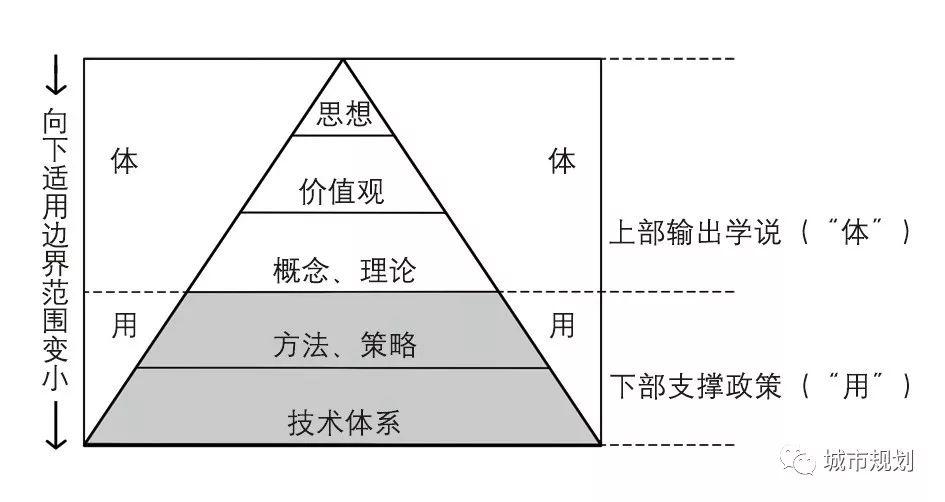

于是,由以上讨论大致可以提出,完整的城市设计话语体系应该由思想、价值观、概念和理论、方法和策略、技术体系五个层次构成(图1)。

▲ 图1 城市设计话语体系

Fig.1 Urban design discourse system

人类行为总是被某种思想所引导。思想、价值观及在某种思想、价值观引导下所提出的某种概念和理论输出了某一领域的学说;而由某一领域“学说”所引领的实践经验归纳则形成了一系列的方法和策略、技术体系。相比较而言,“学说”更侧重于逻辑上的自圆其说,而方法和策略、技术体系则有更明确的适用边界。

在中国传统哲学中,“体”与“用”是一对重要范畴。“体”指本体;“用”指作用。一般认为,“体”是最根本的、内在的、本质的,是第一性的;“用”是“体”的外在表现,是从生的、第二性的。在中国哲学的长期发展过程中,历代学者对“体用关系”进行了多角度、多层次的论述。比较典型的有朱熹的“体用一源”思想:“体用一源者,自理而观,则理为体,象为用,而理中有象,是一源也。”近代思想家、政治家张之洞等人则提出了“中学为体,西学为用”之说。

中国当代城市设计话语体系的建构可以从传统哲学的“体用之辩”中得到启发。纵观世界城市历史,总体可以分为“看得见的城市”和“看不见的城市”。看得见的城市是“用”(象),各式各样,纷繁复杂,但只是冰山一角;看不见的城市是“体”(理),无处不在,遵循着大道至简的法则⑥。因此,考察中西方城市设计历史,不应该简单关注各式各样的城市风景,而应该找寻城市风景背后隐匿的城市设计思想和价值逻辑。对我国城市设计而言,千百年来所形成的有关城市设计的优秀思想、价值观和理论智慧是中国城市设计之“体”,并不因其城市形态之“用”的过时而有损其历史价值,仍值得好好总结和借鉴,并在新的历史条件下用现代话语予以重构。而一味追随西方价值观和各种理论并不能解决中国城市设计的系统性问题。

城市设计思想下的“城市设计价值观”和“城市空间的价值逻辑”在语义上有着巨大差异。城市设计价值观是主观的、能动的,它在相当一段时期会深刻影响城市设计的发展;而城市空间的价值逻辑是从某一角度对城市空间价值性的一种认识。在“新马克思主义”语境下,这种价值逻辑实质上是资本逻辑在城市空间上的投影,它既不是一种普遍存在,也不是普遍的客观规律,它不可能左右思想和学说对城市设计的影响,也不能决定城市设计的未来价值⑦。也即,是城市设计价值观决定了城市空间的价值逻辑,而不是与之相反。

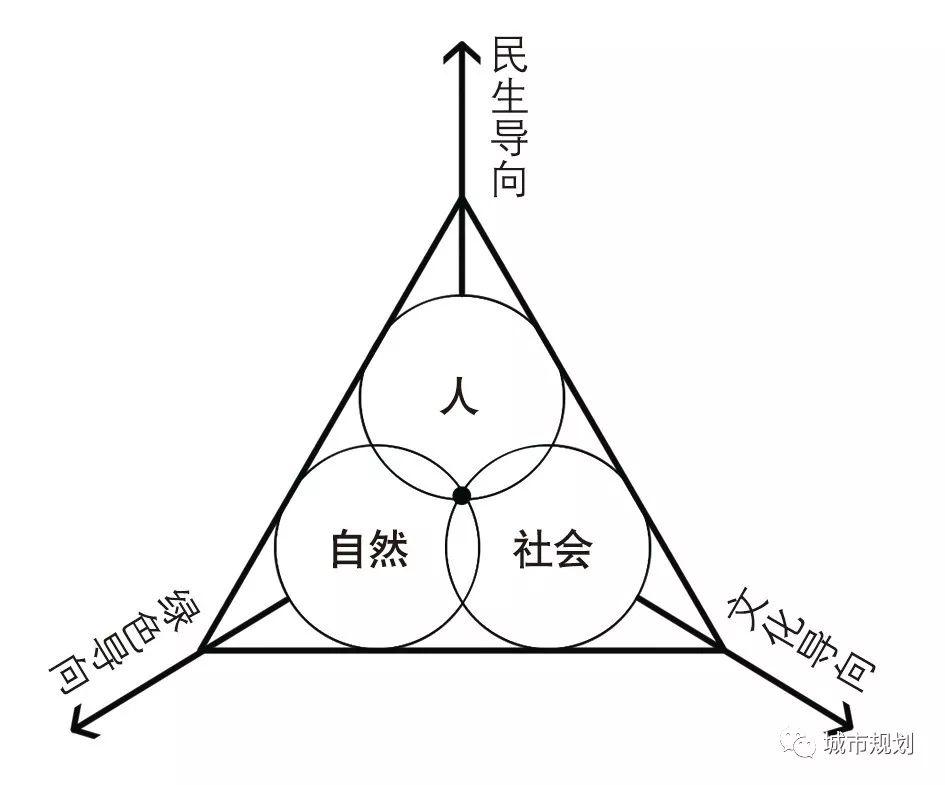

大道至简。从传统“天人合一”的核心思想出发,中国城市设计价值观的构建有三个基本维度:人、自然和社会(图2)。从城市设计的历史来看,不管社会、经济和文化背景如何,人类对人居环境营建的这三个基本出发点是不会变的。可能某一历史时期自然主义思想占据主流,或人文主义、理性主义思想更加突出,但从长远来看,始终是在这三者之间寻找平衡。以此价值观为出发点,未来我国城市设计的总体走向应该是民生导向的城市设计、文化导向的城市设计和绿色导向的城市设计。

▲ 图2 城市设计价值的三个维度

Fig.2 Three dimensions of urban design value

城市设计学说及话语体系的建构对于中国当下城市设计工作是极其重要的。我们既不可能用西方思维、西方话语来理解、解释中国城市,也不可能照搬西方城市设计理论与方法,城市设计学说更不能被资本所绑架,关键在于城市设计学说要有其独立的价值标准。尤其是面对转型期国家城市建设重大战略需求时,如果缺乏整体的学说和理论建构,我们就拿不出系统的整体的解决思路和可行方案,以至于用“头痛医头、脚痛医脚”的办法来影响公共政策。“回归基本的理论,并以此为出发点,从时代的高度,发展基本理论”⑧,才有助于我们真正把握城市设计的未来。

注释

① 有关“学术”和“学说”的讨论,见:刘笑敢. 天人合一:学术、学说和信仰——再论中国哲学之身份及研究取向的不同. 南京大学学报:哲学·人文科学·社会科学,2011,48(6):67-85。

② 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷).北京:人民出版社,1995:81。

③ 习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的讲话,2016年5月17日。

④ 此处引用了王红扬的观点,见:王红扬.整体主义与空间的政治经济学的本质——评《为增长而规划:中国城市与区域规划》(上).国际城市规划,2015(6):23-26。

⑤ 中国高等学校建筑学、城乡规划学、风景园林学专业指导委员会.高等学校建筑类专业城市设计教学文件.2016。

⑥ 此处引用了张宇星的观点,见:张宇星.城市设计的未来价值.深圳市城市规划学会,2016。

⑦ 此处完全不同意张宇星关于“城市空间的价值逻辑”的观点,见:张宇星.城市设计的未来价值.深圳市城市规划学会,2016。

⑧ 吴良镛.世纪之交的凝思:建筑学的未来.北京:清华大学出版社,1999:13。

参考文献

1 李德顺.“学”何以有中西之分[N].北京日报,2005-05-30.

LI Deshun. Why Are There Differences in “Learning” Between China and the West?[N]. Beijing Daily,2005-05-30.

2 杨鲜兰. 构建当代中国话语体系的难点与对策[J]. 马克思主义研究,2015(2):59-60.

YANG Xianlan. Difficulties and Countermeasures for Constructing the Discursive System of Contemporary China[J]. Studies on Marxism,2015(2):59-60.

3 吴良镛. 世纪之交的凝思:建筑学的未来[M].北京:清华大学出版社,1999:5-6.

WU Liangyong. Meditation at the Turn of the Century: The Future of Architecture[M]. Beijing: Tsinghua University Press,1999:5-6.

4 汪德华. 中国古代城市规划文化思想[M]. 北京:中国城市出版社,1997:48.

WANG Dehua. Cultural Thoughts of Ancient Chinese Urban Planning[M]. Beijing: China City Press,1997:48.

5 洪亮平. 从“风水学说”看“山水城市”思想[J].城市规划,1994(4):8-12.

HONG Liangping. View the Thought of “Shanshui City” from “Fengshui Theory”[J]. City Planning Review,1994(4):8-12.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】“体用之辩”——对中国城市设计学说及话语体系的讨论

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)