导读

继2019年5月29号的“风景4+1校企联合毕设终期答辩”结束后,次日即2019年5月30号,由西安建筑科技大学建筑学院风景园林系与SRC街景研究中心联合主办的“SRC街景重构西建大论坛”于校东楼报告厅成功举行。

参加本论坛活动的各高校分别为西安建筑科技大学、北京林业大学,南京林业大学,哈尔滨工业大学;设计单位及设计机构分别为SRC街景研究中心,实创总公司,易兰规划设计院,方土环境规划设计,陕西水石合景观设计有限公司,西安圣苑工程设计研究院有限公司,陕西省城乡规划设计研究院和中国建筑西北设计研究院有限公司等。

本文是对SRC发起人之一哈工大建筑学院余洋副教授在本论坛上演讲的整理。

余 洋

哈尔滨工业大学建筑学院副教授、硕士生导师

先后参加国家科技支撑计划、国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究项目以及主持省级研究项目等。英国谢菲尔德大学访问学者;中国建筑学室内设计分会理事;中国风景园林学会理论与历史专业委员会青年委员会委员;英国皇家园艺学会会员;中国风景园林学会会员;2018中国优秀青年室内设计师。获得中国建筑学会 建筑设计奖(景观设计)金奖1项,黑龙江省高校科学技术奖一等奖1项,黑龙江省城市规划优秀设计三等奖1项,2017 第七届艾景奖金奖、优秀指导老师等多项荣誉。

街道是一个多元化的呈现,我们可以从城市更新的角度来理解,也可以从模型、数理的思维来分解,亦或是从管理者的角度思考。我们今天为大家提供一个新的视角:街道会让我们更健康吗?

设计师在各种图像营造当中,习惯性地尝试着把一切美好的事物填充到空间图形中,从而让拥堵、喧嚣的街道摇身一变变得更适合我们的生活。但实际上的一个关注点是,它跟我们生活的质量息息相关。

人们都追求健康,健康能让我们长寿,能使人们更幸福。那么健康到底指的是什么?“健康”是指身体、精神和社会三个层面的良好状态;“健康城市”指的是有效的环境支持和必备的健康服务,其核心要素是社区、环境和经济。那么,我们来思考一个问题,我们的城市空间有没有健康服务功能呢?

▲百年前的哈尔滨

▲现在的哈尔滨

我们以哈尔滨城市发展为例,百年前的哈尔滨在从小渔村走向城市的过程中,成为十月革命期间逃难到西伯利亚地区的旅俄华人想象中的理想国,是一个典型的殖民地城市。而如今的哈尔滨越来越现代化,逐步形成了快速发展的现代城市风貌。伴随着城市化的发展,随之而来的问题是:是百年前的城市健康,还是如今的城市更健康?

大家是否感到无从讨论这个问题?因为我们接触的环境变了,比如良好的工作环境会让人感到心情愉悦;而北京的雾霾却令人窒息。总之,街道环境就像空气,无时无刻都在影响着人们的生活。

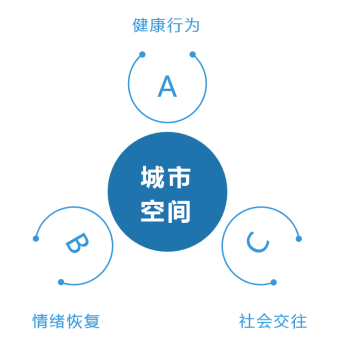

城市空间包含三个核心问题:城市空间与物理环境、城市空间与健康行为、绿色空间与精神健康。其中,“物理环境”是指建筑环境、街道环境、空气环境、水质环境、土壤环境等一系列客观环境。“健康行为”即指跑步、健走、广场舞等户外体力活动,有些城市空间如商场前广场被百姓大众自发的利用起来满足自身健康行为所需。

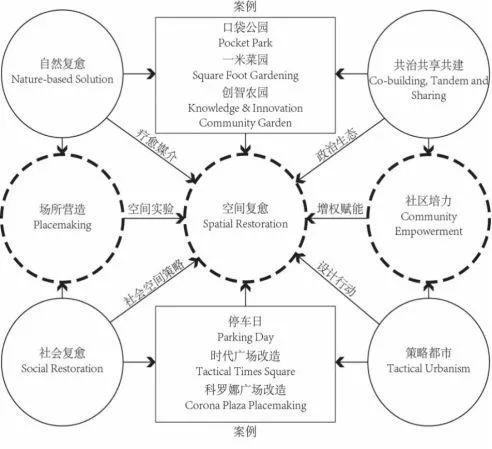

▲跑步、健走、广场舞。。。。。

当代人的普遍面临的问题是压力大、精神疲劳、注意力难以集中,在减压理论(Stress Reduction Theory, SRT)与注意力恢复理论(Attention Restoration Theory, ART)研究中表明,通过直接的身体或间接的视觉方式,接触树木、花卉、水和日光等自然要素,已被证明具有广泛的生理和心理益处(William Sullivan,2016)。长期暴露于绿色空间中对抑郁情绪有积极影响(Wilkie S,2015)。尽管观看绿色空间就有减缓精神疲劳的作用,但是实际接触自然环境更有利于消除消极情绪。在空间复合理论结构(Leiqing Xu, Yu Yan,2018)中,更是将空间体验与精神复愈相结合进行研究。

▲空间复愈理论结构 【徐磊青,言语.公共空间复愈之道:408小组的场所营造[J].城市建筑,2018(25):32-35.】

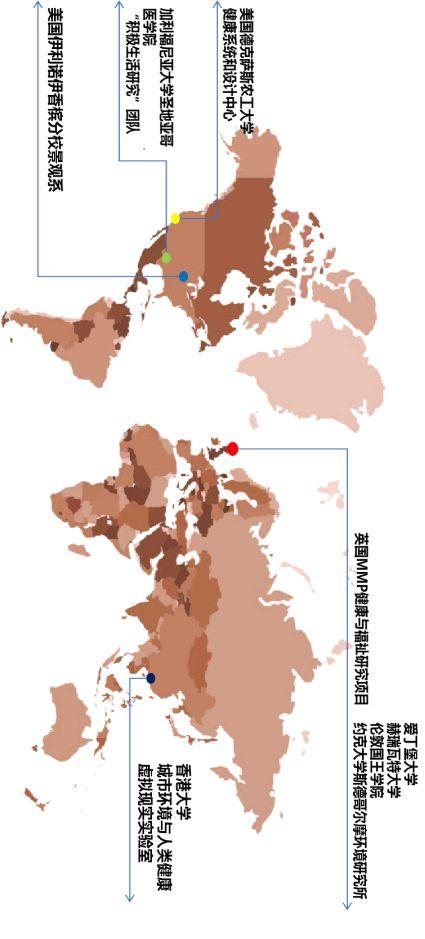

欧盟的“地平线2020”所资助的以“滨水景观”为对象“Blue Health”项目,研究城市蓝色空间对体力活动和心理健康障碍等公共健康问题的影响;美国德克萨斯农工大学健康系统和设计中心,从较小的建筑规模到较大的社区和区域尺度考察人的健康与环境的关系;英国MMP(活动、情绪和空间)健康与福祉研究项目,针对英国的老龄化,探索户外空间设计,以支持社区老年人的户外活动,健康和福祉;加利福尼亚大学圣地亚哥医学院管理下的“积极生活研究”团队,解决儿童肥胖和缺乏运动的根源,探寻引发儿童肥胖的因素;美国伊利诺伊香槟分校景观系和香港大学的城市环境与人类健康虚拟现实实验室,研究城市设计对从压力体验中恢复能力的影响,从高中教室的视角对学生的学习能力的影响以及城市绿地的物理效应与精神健康的关系。

▲学科交叉的研究机构与项目

▎城市空间健康服务功能 ▎

城市空间是有健康服务功能的,它的健康服务功能包含三个层面。

(1)健康行为:人的体力活动,如康体锻炼、休闲娱乐、静态休憩等活动,属于“主动式健康行为”。

(2)情绪恢复:经常暴露在绿色空间中,可以减轻压力、缓解负面情绪,使人们感到更加高兴、幸福、满意和宁静。

(3)社会交往:个体健康与社会健康,环境良好的室外开放空间,有利于增加社会联系及社会接触,帮助人们更加容易地从社会关系中得到信任与支持,具有更强的社会凝聚力。

城市空间的健康服务途径:“城市空间”涵盖了多种空间类型,其健康服务途径和方式存在差异性,具有较强健康服务功能的空间类型有公园绿地、自然景观、社区体育设施、大学校园、城市街道等,人的健康服务途径在这五类城市空间中体现的最为明显。我们以绿地空间、校园空间和街道空间三类空间为例展开探讨。

一、公园绿地的健康服务功能

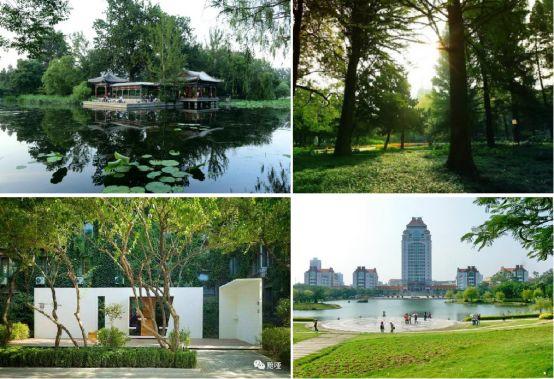

公园绿地作为城市的第二自然空间,具有生态、美化、防灾、游憩等功能,与公共健康有直接关联。公园绿地的健康服务功能分为直接作用与间接作用。一方面,它通过自然环境的绿视率、微气候、负离子等直接促进人的健康;另一方面,它通过人们亲近自然环境,缓解精神压力、消除疲劳。

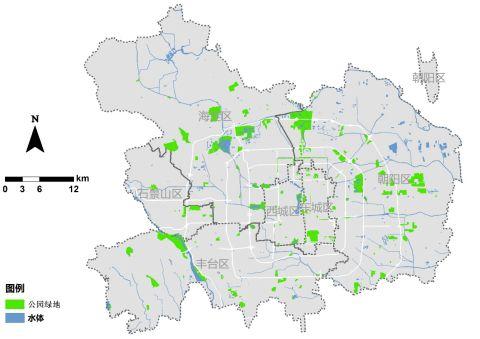

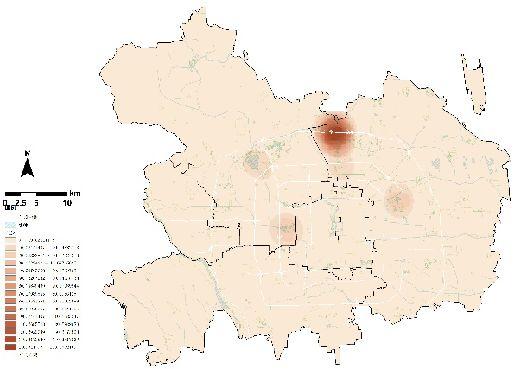

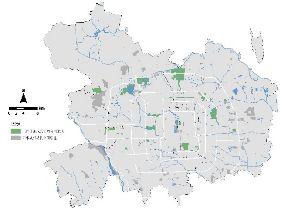

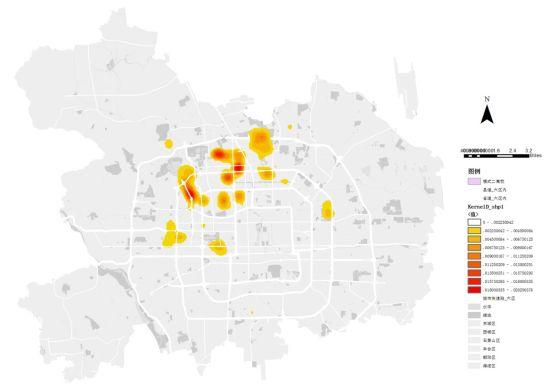

1.公园绿地的空间分布

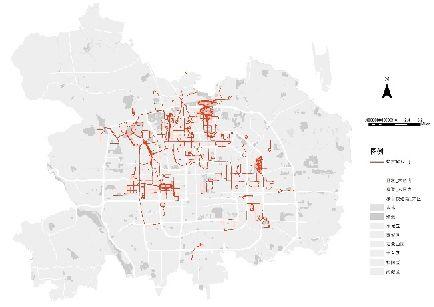

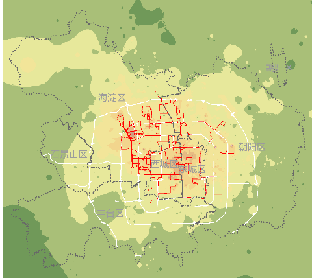

以北京为例,在公园绿地空间分布上,西、东、西北、东北方向的公园面积大、数量较多。整体上,城市核心区的公共绿地分布密度比较大,在故宫周围出现空心。公园之间的连接度呈现中间高外围低,公园的聚集表现为多方位聚集,大面积公园主要集中在城市的正北和西北方向。公园分布密度最高的为西城区,而分布密度最低的为海淀区。

▲北京市公园现状空间布局

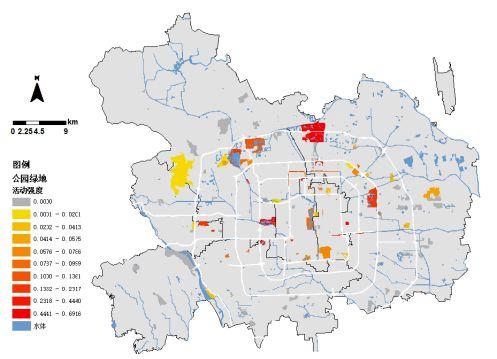

2.公园绿地的空间特征

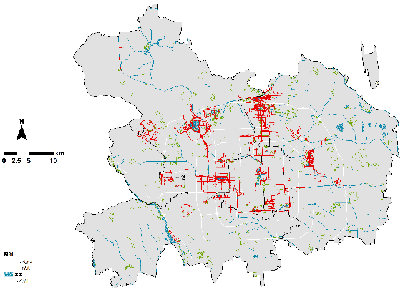

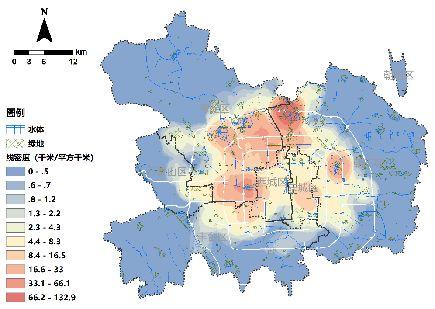

运动者对于公园绿地的使用极不均衡,在整体空间分布上, 呈现出“北多南少,西多东少”的整体特征。通过线密度进一步分析活动的空间集聚特征发现:

(1)线性体育活动集中密度较高,主要集中在奥林匹克森林公园、玉渊潭公园、朝阳公园、颐和园、奥体中心、莲花池公园等区域;

(2)健走活动热点区域分布相对分散,主要集中在奥林匹克公园、颐和园、龙潭湖公园及玉渊潭公园;

(3)跑步活动整体密度集中,主要集中在奥林匹克公园、玉渊潭公园。

▲总体运动数据空间分布

▲总体线密度分析

▲健走活动线密度分析

▲跑步活动线密度分析

不同区域的线性体育活动强度不同,朝阳区和海淀区内公园绿地的活动强度较高,中心的西城区和东城区内的公园绿地的活动强度次之,石景山区的公园绿地活动强度最低

▲线性体育活动强度的公园绿地空间分布

白天时间段,承载线性体育运动的公园绿地较多,且公园绿地的范围分布较广;晚间时段,公园绿地范围逐渐向内环人口密度大,业态集中的区域收缩,公园绿地数量较白天时段大大减少。工作日时段,公园绿地主要分布在四环与五环附近的大型城市公园;节假日时段:公园绿地数量增加,并且分布范围逐渐向中心区域移动。相较于工作日,节假日的公园绿地规模有所增加。

▲白天承载活动的公园绿地空间分布

▲夜晚承载活动的公园绿地空间分布

▲工作日承载活动的公园绿地空间分布

▲节假日承载活动的公园绿地空间分布

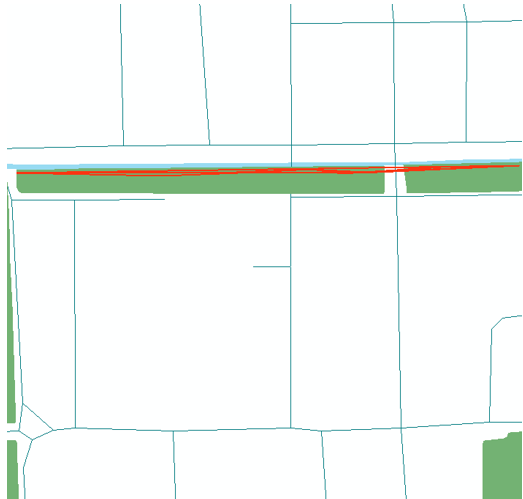

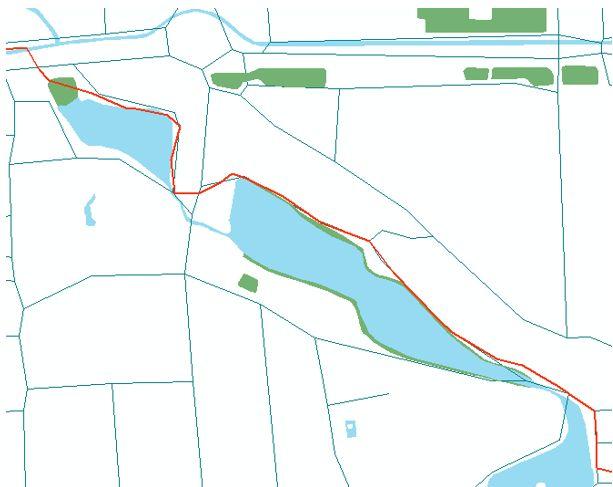

3.公园绿地的运动路线类型

公园绿地运动路线主要有三种类型,即环状运动路线、往返运动路线、单一运动路线。环状运动路线运动数据明显高于其他两种运动路线,主要在公园内部主路或者滨水空间进行,其他两种路线占比较少且运动数据较为接近,主要在带状公园或者河道绿地进行。由此可见,在城市公园绿地中,使用者主要进行环状路线的运动,且靠近水系或者位于公园内部主路上。

▲环状运动路线

▲往返运动路线

▲单一运动路线

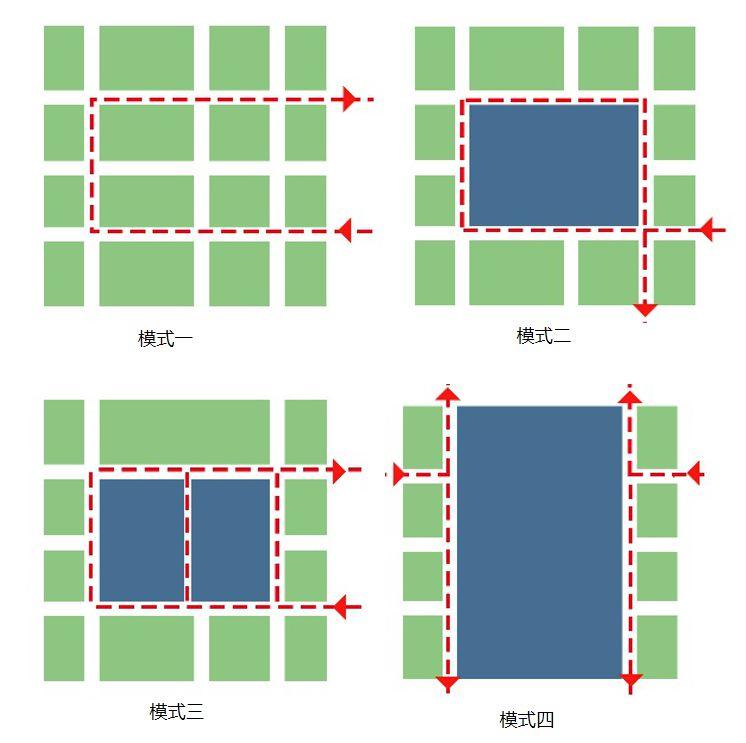

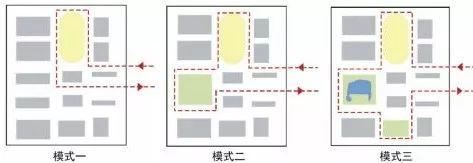

4. 公园绿地的运动空间模式

将公园绿地运动空间模式分为四种类型。第一类由道路和绿地构成,数量占比35%;第二类由道路、场地设施、绿地和内部单一水体三种要素组成,数量占比16%,第三类有道路、场地设施、绿地和内部复杂水体三种要素组,数量占比31%,第四类分为有道路、绿地和滨河水体三种要素组成,数量占比为18%。

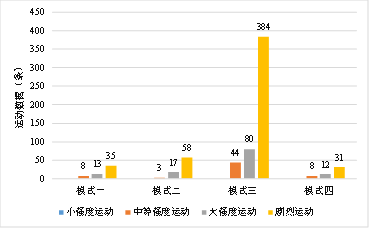

基于代谢当量(METs)的大小可以映射出公园对于身体的健康益处。在四种公园绿地运动模式中均出现中等强度、大强度和剧烈运动,具有复杂水体的公园绿地,出现剧烈运动的数量最高,常见的剧烈运动主要指跑步。由此可见,第三类公园运动空间模式对于身体健康具有明显的促进作用。

▲四类公园绿地不同运动强度特征

5. 讨论与结论

(1)公园绿地的规模能显著影响身体活动的开展,尤其是水体和绿地面积,与线性体育活动呈正相关趋势,绿化空间和滨水空间能够拓展运动类型和运动时长。

(2)夜晚时段运动者对公园绿地也有使用需求。但在空间分布上,少量的运动数据主要发生在奥林匹克公园、朝阳公园、玉渊潭公园等基础服务设施较好的大型公园内,而小型公园如社区公园在夜晚时段使用强度较低。

(3)道路的空间格局对使用者的运动轨迹具有约束性,不同强度类型的线性体育活动受到公园绿地内部空间结构类型的影响,有水体和无水体的空间结构直接影响健身活动的使用强度,有水体的公园绿地能有效促进线性体育活动的开展。同时,单一水体的空间结构和复杂水体的空间结构对活动的影响也具有明显的差异性,具有复杂水体的公园绿地空间结构能够吸引较高MET水平的体育活动。

二、大学校园的健康服务功能

大学校园是特殊类型的城市空间,往往被忽视其所承载的其他功能。作为城市绿地系统的重要补充,大学校园承载了大量的城市健身活动,如校园道路、运动体育设施和校园景观空间,均有效促进了如跑步、健走等线性体育活动的开展[1]。与公园、街道相比,夜晚时段的校园环境更加安全,吸引了更多的运动者选择校园作为健身运动的场所。

[1]余洋, 唐晓婷, 陆诗亮. 大学校园的健康服务功能及要素构成—以北京为例[J]. 风景园林, 2018, (3):38-45.

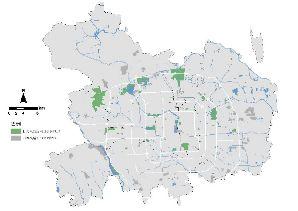

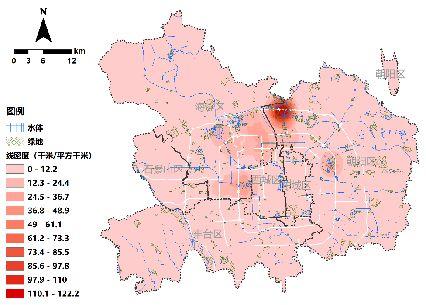

1.大学校园的空间特征

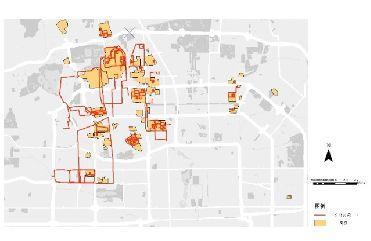

在总运动数据的空间分布中,早高峰运动呈现出从西北向东南空间收缩的趋势,运动轨迹分布密度逐渐降低。晚高峰运动在街道上的分布明显减少,运动轨迹较为分散,多聚集在高校和公园内。

在高校运动数据的空间分布中,早高峰时段人们偏向选择校园内部道路进行运动,运动轨迹较为分散,晚高峰时段聚集在体育场内运动的数据增加明显。

▲总运动数据早高峰空间分布

▲总运动数据晚高峰空间分布

▲高校运动数据早高峰空间分布

▲高校数据晚高峰空间分布

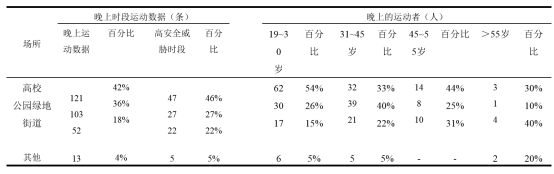

在晚上的运动数据中,大学校园、公园绿地、城市街道的占比依次为42%、36%和18%,相较于其他场所,晚上聚集于高校的运动者更多。对30岁前后2个群体进行卡方检验,发现2个群体在晚上对于选择大学校园、公园绿地、城市街道进行健身行为具有显著差异(P<0.001),30岁以后的群体有30~40%的运动行为发生在大学校园内。晚上的运动者更倾向于在大学校园中进行健身活动,校园操场是运动的主要集聚区。

通过对文献查阅发现晚20:00~1:59是抢劫犯罪事件发生的时间热点区域,在这段时间内,人群的运动行为主要聚集在高校与大型公园中。其中高校运动数据占比约为46%,明显高于公园绿地与街道,说明公众认为在高安全威胁时段选择大学校园作为健身运动的场所,相比于公园绿地和街道更具有安全。

▲高危时段运动数据空间分布特征

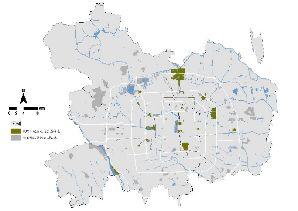

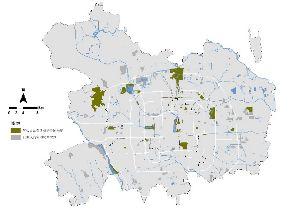

2.大学校园的运动空间模式

36所高校的线性体育活动主要分布在校园道路、体育场地、校园绿地和水体景观周边,主要的运动空间模式为3类。第一类由校园道路、场地设施构成,数量占比39%;第二类由校园道路、场地设施和绿化景观3种要素组成,数量占比56%,是校园运动模式的主体;第三类具备校园道路、场地设施、绿化景观和水体景观4种要素,数量占比5%。

3.讨论与结论

(1)大学校园能有效增补城市绿地系统的健身服务功能

在总运动样本数据中,校园空间承载了近三成的城市健身行为,对师生和市民都具有较高的支持潜力,尤其是对中等强度运动具有较高的承载力,这表明大学校园能为城市绿地系统增补有效的健身服务功能。

(2)校园健身的安全效应

研究数据表明晚上聚集于大学校园的运动人群明显增多,相较于公园绿地和街道,运动者倾向选择大学校园作为健身运动的场所。大学校园的安全效应是市民前往高校进行运动的重要原因,大量出现的夜晚运动对丰富夜晚的城市公共生活有重要的意义。

(3)校园空间的活动类型较为多元化

具有多元景观要素的校园空间可以更有效地促进体育活动,提升校园体育活动的品质,绿地空间和滨水空间对于校园建设具有积极的意义。

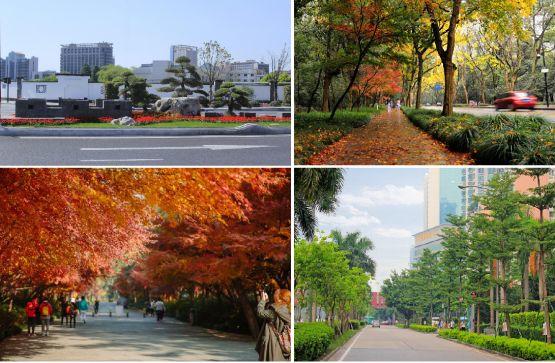

三、城市街道与健身活动[2]

街道不仅是单一的交通基础设施,也是城市公共生活和居民感知城市的一扇窗户。精细化的街道设计能有效促进人们更多的进行运动,除了满足步行运动,街道自行车运动也逐渐兴起。街道夜跑运动的普遍存在需要更安全的街道设计来满足公众需求。此外,街道也是人们进行社会交往的场所,完整的街道能够替代日常场所,有效地增强个体间社会情感联系。同时,街道的物质环境能够通过感知影响人们的情感,满足人的空间、环境、生态情感需求,对人们的心理健康有积极影响。

[2]余洋,唐晓婷,刘俊环,陆诗亮.基于手机健身数据的城市街道健康服务功能研究[J].风景园林,2018,25(08):18-23.

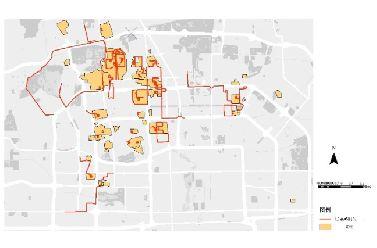

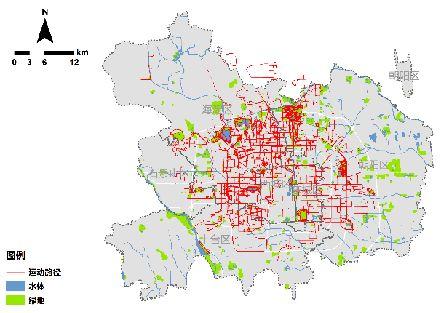

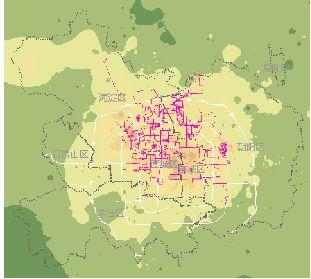

1.城市街道空间特征

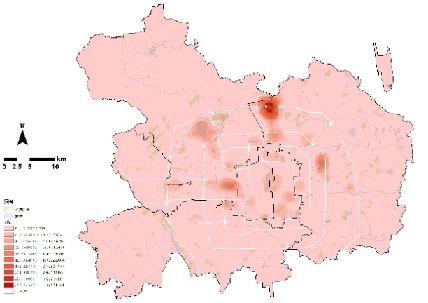

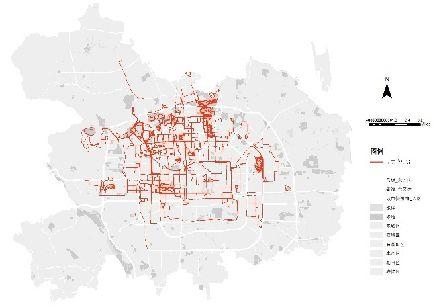

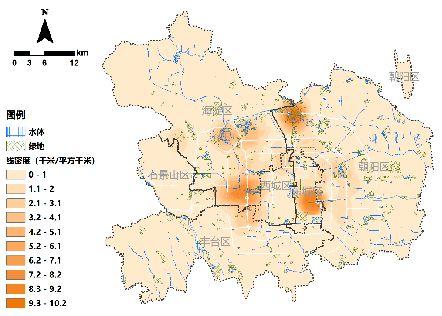

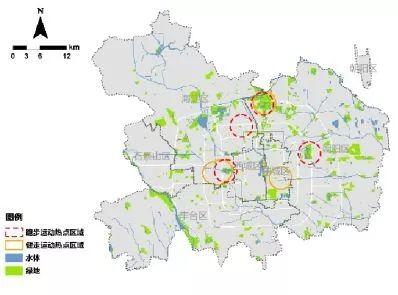

健走、跑步、骑行运动的活动路线基本覆盖了以城市中心为核心的区域,呈现出“北密南疏,西密东疏,内密外疏”的整体特征。

运动热点位于海淀区和朝阳区,在北五环奥林匹克森林公园最为集中,西三环附近的集中程度次之,在西北方向大学校园较为集中的区域呈现出较高密度的蔓延,东侧密度处于中等水平,南侧密度很低,二环内部分区域已低至2.2千米/平方千米以下,部分地区的运动分布出现空心现象。

▲总体运动空间分布

▲总体活动线密度

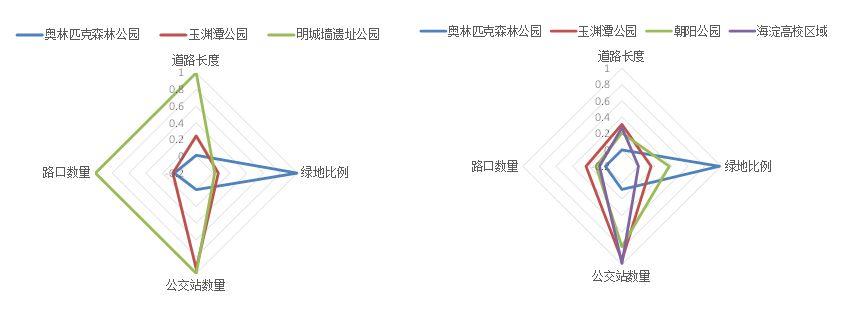

健走运动主要发生在北五环奥林匹克森林公园、西三环玉渊潭公园及其西侧、东南处的明城墙遗址公园三处;跑步运动的整体密度最高,在北五环最为集中,在玉渊潭公园和朝阳公园也呈现一定程度的集中分布,在海淀高校集聚区域呈一定密度的蔓延分布;骑车数据由于多为长距离的开放路径,在对应的搜索距离下没有显示出鲜明的密度差异。

▲健走活动线密度

▲跑步活动线密度分析

2.街道建成环境特征分析

小街区密路网适合引发健走运动;运动场地增强了跑步活动;绿地、水系等自然资源对线性体力活动也有明显的支持作用,尤其是跑步活动更依赖于自然的空间。

▲健走和跑步运动热点缓冲区

▲健走热点建成环境雷达图 跑步热点建成环境雷达图▲

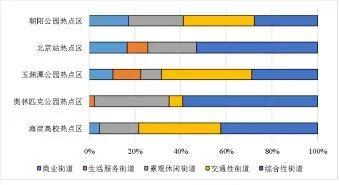

3.街道类型特征

热点区域内的街道主要以综合性街道为主,数量占比超过总体的四成,其次是交通性街道、景观休闲街道、商业街道、交通性街道、生活服务街道。线性体力活动对街道类型并没有明显的偏好。但是,街道类型的丰富组合对促进体力活动有明显的影响,街道空间的多元变化提升了体力活动过程的体验感。

▲热点区域街道类型百分比

|

商业街道 |

生活服务街道 |

景观休闲街道 |

交通性街道 |

综合性街道 |

|

|

街道数量 |

40 |

32 |

47 |

116 |

176 |

|

百分比 |

9.7% |

7.8% |

11.4% |

28.2% |

42.8% |

▲热点区域内街道类型数量及百分比

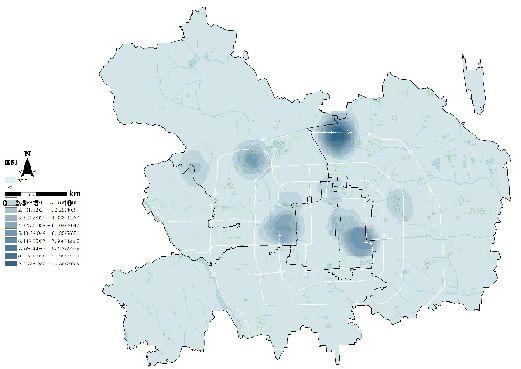

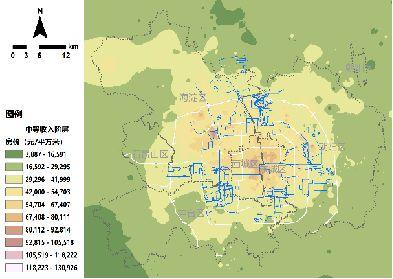

4.不同收入人群的健身空间分布特征

不同收入人群的健身空间分布具有明显的差异,基本呈现从城市中心向城市边缘扩散的圈层分布结构。一方面,城市房价对不同收入人群的居住空间分布具有约束性;另一方面,随着收入阶层的提高,使用者对于公园广场等公共空间的使用比例在逐步降低。这说明高收入阶层、特别是超高收入阶层对于环境或许有特别的要求。

▲中等收入阶层运动路径

▲高收入阶层运动路径

▲超高收入阶层运动路径

5.讨论与结论

(1)街区空间的户外体力活动空间分布不均衡,差异明显,呈现出明显的疏密分布,局部地区有空心现象。

(2)活动热点区域集中在街道密度适中,机动车与人行道有明确分隔,铺装与绿化情况良好的区域。

(3)健走运动数量与街道的路口密度密切相关,街区路网的渗透性越高,对街道的健走体力活动吸引力越大,跑步运动对于街道路径的完整性和连续性要求较高。

(4)多元化的热点空间模式为提升街道的健康性提供了因地制宜的可能性,街道类型的丰富组合对促进体力活动有明显的影响。

(5)绿地面积、道路长度、路口数量和公交站数量均有可能促进街道健康活动的开展

▎健康街道的目标导向 ▎

一、完整街道(Complete Streets)

2003年,美国交通政策和设计方式解决“车本位”交通模式给城市带来的影响

1.主张有效、公平

2.强调行人、自行车、公共交通

3.对街道合理的规划、设计、运行和维护

4.保障道路上所有交通方式出行者的通行权

5.倡导街道功能的完整,包括街道的交通功能、生活功能、景观功能和休闲游憩等功能

发展目标:

1、安全街道

2、绿色街道

3、活力街道

二、健康街道(Healthy Streets)

健康街道有时会被包含在完整街道的导则和概念中,但在一些大城市如伦敦、加拿大,这些城市都会有关于健康街道导则。健康街道的目标导向主要包含三个方面内容:户外体力活动(慢行系统)、城市节事活动(街道管理)与街道绿视率(城市森林)。

▎街景设计与健康城市 ▎

如果你在十字路口等车,恰巧位于很多辆车后面,前方与左右两侧多辆汽车尾气、自行车尘土等空气略过你的脸颊时会使你感到极度不舒适;但如果超过几辆车后,减轻了你暴露在空气污染的环境状态,会明显感到有所缓解。因此,空气暴露(PM2.5)、交通安全(过街设施)以及出行成本(交通方式)均决定人在街道中的健康程度,这就是街景设计与健康城市的关系。

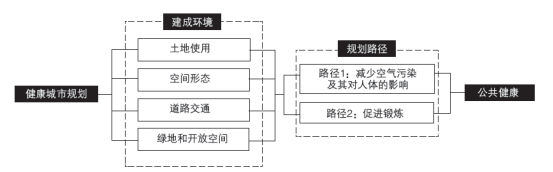

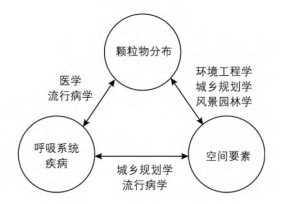

国内相关研究表明,健康城市规划中的土地使用、空间形态、道路交通、绿色和开放空间四类建成环境,可通过两条规划路径对公众的公共健康产生直接影响。路径之一为减少空气污染及其对人体的影响,路径之二为促进体育锻炼。此外,有关健康城市规划的研究也越来越趋向于多学科交融的交叉性研究。

▲王兰,廖舒文,赵晓菁.健康城市规划路径与要素辨析[J].国际城市划,2016,31(04):4-9.

▲王兰,赵晓菁,蒋希冀,唐健.颗粒物分布视角下的健康城市规划研究——理论框架与实证方法[J].城市规划,2016,40(09):39-48.

当前社会中,甲方是越来越聪明、眼界越来越高端的,设计人员只拿效果图说话是不够的,必须拿出客观的、系统的、理论性的研究作为依据来支撑设计。

街道设计一定不是一种常规的单线设计,它是一种系统性的思维,是多目标、多系统、多导向综合而成的设计方案。

推荐阅读

原文始发于微信公众号(规划中国):街道会让我们更健康吗?

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)