六十多年前,当勒·柯布西耶(Le Corbusier)第一次来到朗香(Ronchamp)的时候,留下的第一幅手稿便是教堂所在的山丘与老教堂的废墟。在他看来,这座山丘是一处绝妙的“场所空间”,今天来参谒教堂的每一个人,也都能感受到这空间的力量,对于教堂的观想,自看到小山与山上教堂的那一刻便已开始。

我想大部分人的观感都与我相似,从贝尔福(Belfort,法国东北部城市)出发,穿过重重群山,迫近朗香的时候终于看到了那座小山,与山上匍匐着的教堂。洁白的高塔在一片绿意中是如此显眼,以至于每一个来到朗香的人都会注意到它。

眼前的道路就这样延伸着,我们便一直抬头望着教堂,直至驶入山林。这时,两侧的高树遮蔽了所有的视线,教堂又消失了,但我们都知道,教堂就在上面,它已然离我们不远。可是,到了山顶的时候,教堂依然隐匿着,直到我们穿过修士们的住宅区,教堂的全貌才展现在我们面前。

很难说当我近距离看到它第一眼的时候我有什么想法,现在回想起来,大概是没有想法吧,就像与一个神交已久的朋友见面,一切都是那么的平常与顺理成章。我们逆时针围绕教堂漫步,建筑书中所强调的每一个立面、每一个细节都放大了许多倍闪烁在我眼前,在这里漫步,就像是行走在书本中。

室外最大的惊诧来自西墙,这里是教堂的最低处,屋顶在雨天贮集的雨水最后流淌到这里,再通过悬空的落水管收集到地上的储水池中,这里的一切都是洁白的——除了棕色的储水池,在它们的背后则是绵延的绿野与青山。我想到了山间的溪流与瀑布,如果说教堂试图建构的是“自然”的话,那么这落水管就相当于自然间的飞瀑,只不过此时没有雨水,瀑布暂时干涸了;而底部由棱锥与圆柱几何构成的储水池就像瀑布汇聚成的溪流所流向的下一片山峦。

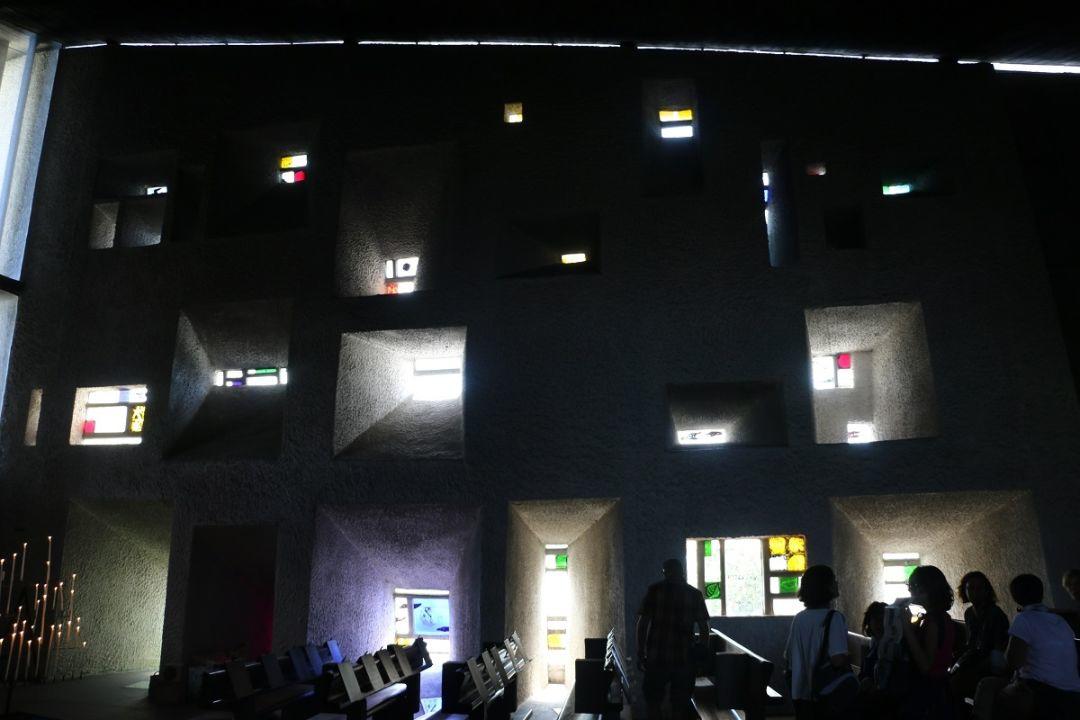

从西墙转向北墙,这里有一扇小门可以进入教堂,照样是怀着无所谓的想法,于是,我进入,紧接着,我被震慑住了——四面八方没有一扇普遍意义上的窗,光线却通过无数种方式流进殿堂:小孔、屋顶的缝隙、塔顶的天窗、面朝群山的小门,所有微弱的光芒同时聚集在这一方小小的殿堂。我不知道柯布用意何在,但我知道,“上帝说,要有光,于是便有了光”;我也不知道这世间有没有上帝与天堂,但我知道,柯布把这原本平淡无奇的朗香之巅,塑造成了一处世间离天堂最近的地方。或者说,天上又哪里有天堂呢,分明此处便是天堂。

在这个教堂里,所有人,无论信教与否,都能感知到一种震撼——通过其他人脸上极度惊诧的表情,也能大概想象到我现在的模样。这是一种无上的震撼,震撼源自何处?是彩色的小窗,是透射着孤独光线的祈祷室,是高低不平的地面,是粗糙的混凝土石墙,所有的一切都在构造着无限的震慑,只等待着观者迈入通向殿堂的那一刻。

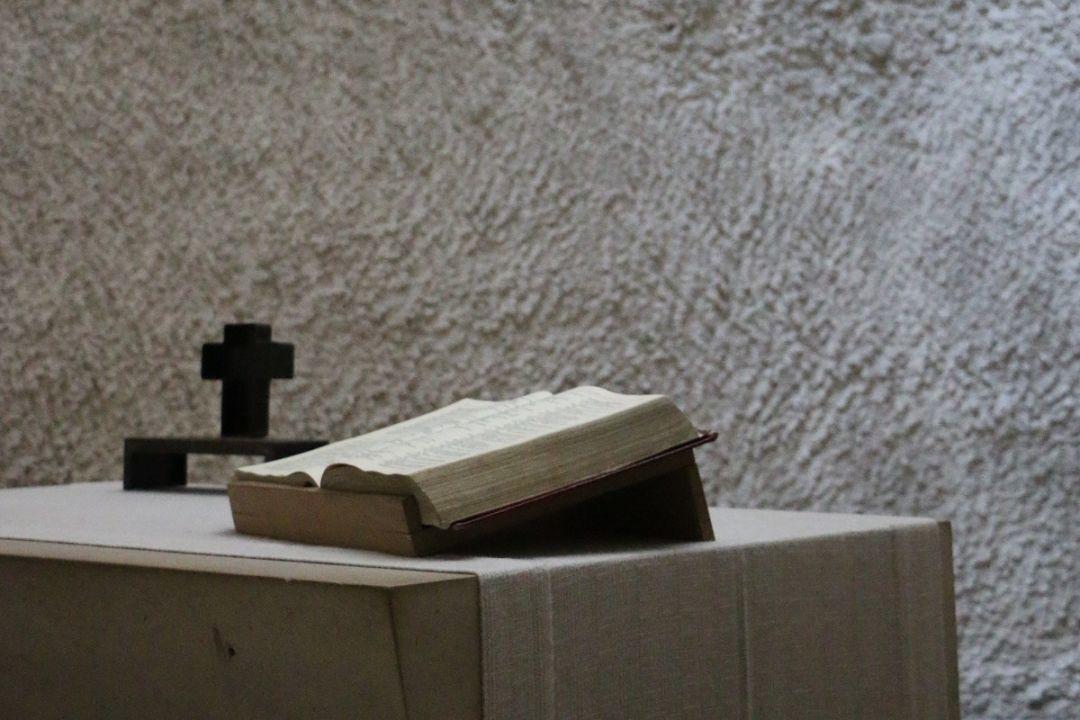

沉思,在此处,或是在别处。令我最难忘的有两个瞬间。一个是高塔之下的祈祷室,在那里,空间的宽度被无限压缩,高度则被无限伸长,站在圣桌之下,别处没有更多的光芒,唯有头顶的高塔,寂静的投射下温柔的光,任何一个祈祷的人在此处都能感受到天堂(如果它存在的话)——毕竟,在这里只有来自天空的光,而站在桌前的人看不见塔顶的天窗,它被巧妙的隐匿在另一面了,于是人们只能看到有光从塔上流下来,攀附在墙上,投射到身上,又消隐在无言的墙壁中,刺眼的光线幻化成了圣洁的光辉。人们站在这里,面对的虽然是粗糙的混凝土石墙,但又好像是抵达了天堂。

另一处便是东壁的小窗们,它们被涂上了不同的颜色,画上了不同的画,到最后一次来到教堂内的时候我才意识到不只是祈祷室,底部的小窗也可以用来沉思,便挑了一处深蓝色的小窗坐下。在这里我能够看到教堂外人们的活动,也可以见证教堂内的每一处微小的细节。这大概是上帝的视角,光从这里进入教堂,我也顺着光的道路审视着它。这座教堂从内到外都是不同凡俗的,单就内部来说,高低不平的地面、倾斜的屋顶、粗糙的墙壁、简陋的祭坛,如果隐去圣母与十字架,我会很难相信这是一座教堂,但它就是如此存在了,在它诞生之前它或许是不合理的,但是在它之后,一切都变得顺理成章,因为它即尺度。

从教堂出来,时间已不多,于是,在朗香的最后时刻,我坐在西南角的草坪上力图勾勒出它的模样。我连着画了六幅,一开始的时候,我尝试控制笔锋,细细勾勒,直到它的全貌被复刻到我的本子上。后来,笔尖便逐渐轻快了,我似乎把握到了这座建筑的韵律。从第一幅到最后一幅,画面逐渐变得简洁,线条也渐渐少了,最后,只留下了一条屋顶的曲线——我偏爱从这里望去的屋顶,评论家们对于这屋顶的形态有各种解读,而我觉得,从这里看,屋顶就像一块飘飞的丝巾,旁边的高塔就像手握丝巾的一只手,而这只手,则来自脚下这片广袤而沉默的大地。

到了要离开的时候,我决定用一幅速写结束我此次所见的一切。我又想到了刚刚在山下望向山上教堂时的景象,兀然一座平顶的高山,上面一座白色的殿堂。它是多么的柔和,不像哥特教堂的尖顶,生硬的刺向天空;它也是纯粹的,不肯屈身融入周边的一切事物,最终却成了周边一切事物的最终答案。我想象不到如果缺失了这座教堂,这座山会变得多么的平淡无奇——于是柯布出现了,他将朗香从二战中的废墟中拾起,他重构了朗香,也拯救了朗香。

来的时候,我带着柯布的《走向新建筑》(Vers une architecture),在这里,我却丝毫没有打开的欲望。因为里面的每一条,都可以与朗香对应,也都无法与朗香对应,朗香是轮船、是飞机、也可以是火车,它是最纯粹的精神创造,它是秩序,它是永恒的艺术。《走向新建筑》是柯布,朗香也是柯布,这个问题没有答案。

或者说,在这里,我不想去试图回答会解决关于教堂与柯布的任何一个问题。因为神迹就在这里,而大音往往希声,大象总是无形。此刻,我们只需要感受;此刻,柯布曾经说过什么,建造过什么,与这座建筑的理念是否相左,都已不再重要。

柯布不是神,却创造了神迹;朗香不像是一座教堂,却比任何教堂都要接近教堂。所以,请让我们用所有已知的词藻来赞颂朗香,这座人类建筑史上的非凡之作,这座汇集了世间所有光辉的伟大殿堂。

我们最终还是要走了,离开的时候,回望东墙前的广场。明天便是圣母升天日了,是时,四方信众都会聚集在这广场上,东墙玻璃里的玛利亚也会调转她的身躯,面朝整个室外广场,那时必定是十分热闹的。我不清楚那会是什么样的一番样子,但我见证了安静的朗香。两者都能够抵达宗教意义上的永恒,只不过一个实现于众人的高呼,一个实现于个人的沉思。

而我更喜欢后面的一种。

王新宇,中央美术学院人文学院2019级本科生。

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):遗产视野丨朗香教堂:勒·柯布西耶向上帝借了光

规划问道

规划问道