南粤古驿道发展如火如荼,樟林古港作为八大南粤古驿道示范段之一,同时也是广东十大海上丝绸之路文化地理坐标所在地之一。南粤古驿道遇见乡村振兴,藉此,以樟林古港周边乡村为例,探索“文化与空间”思维下的乡村振兴路径。

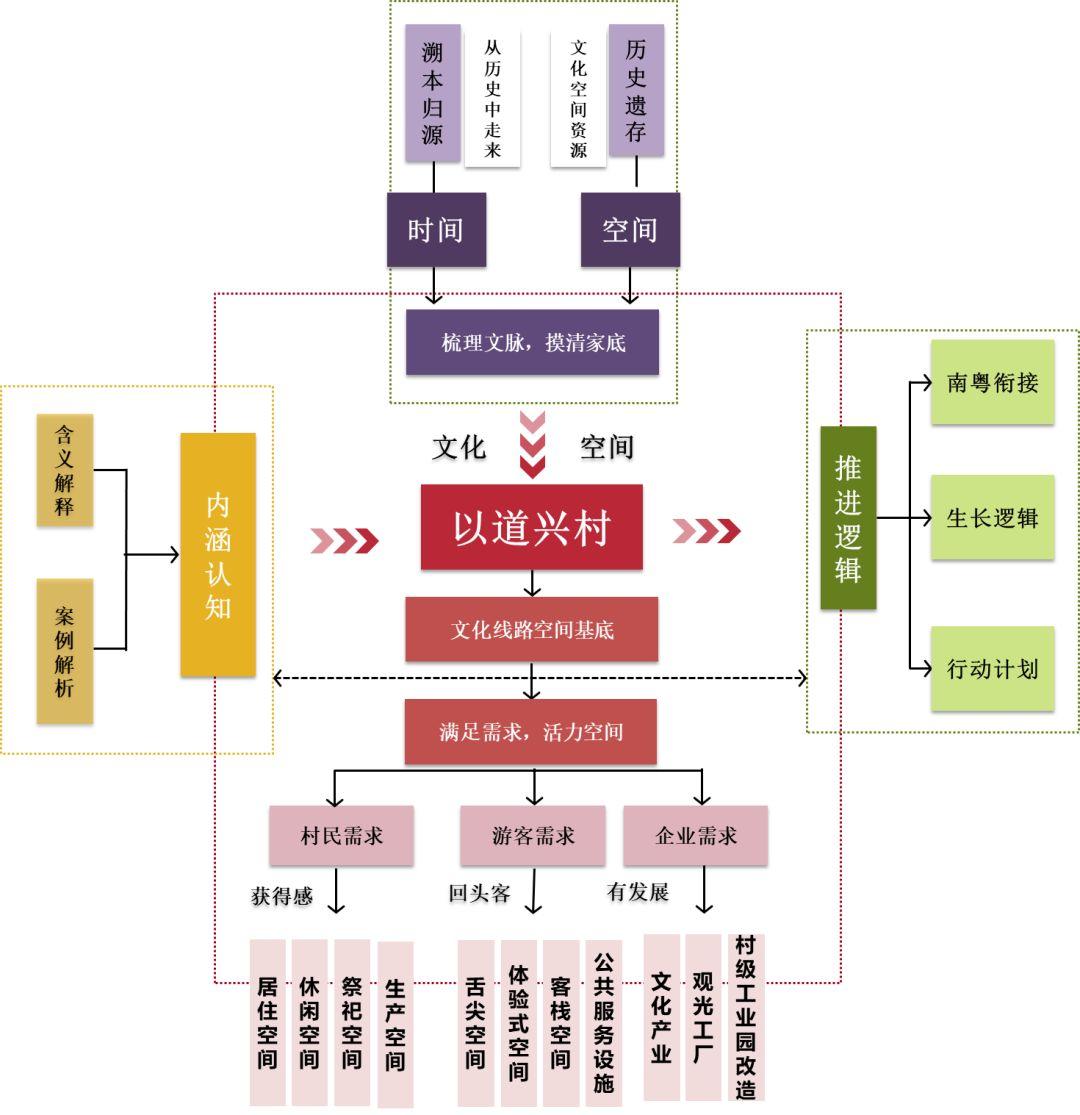

研究从历史着手,溯本归源,了解樟林古港及周边乡村的缘起、兴盛、没落的变化过程,对比古今空间识别历史遗存资源,摸清家底;立足当今,提出以道兴村的目标。

通过文献综述、案例借鉴了解以道兴村的涵义及模式,提出本次“文化+空间”的以道兴村模式:整合历史遗存资源,在构建文化线路空间基底的基础上,营造满足村民、游客和企业需求的活力空间,并提出本项目的行动计划。

技术路线

研究背景

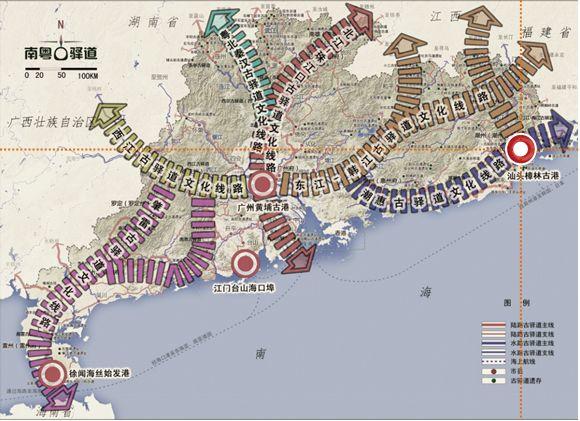

在“一带一路”国家战略实施背景下,广东省正加快构建陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局,在扩大对外开放的同时不断对内延伸,为南粤古驿道沿线的内陆地区带来了新的发展机遇。

在南粤古驿道中,樟林古港位于东江-韩江古驿道文化线路与湖惠古驿道文化线路交汇点上。樟林古港作为八大南粤古驿道示范段之一,同时也是广东十大海上丝绸之路文化地理坐标所在地之一,有着极其重要的历史价值。藉此,以樟林古港周边乡村为例,探索“文化与空间”思维下的乡村振兴路径。

南粤古驿道空间结构规划图

溯本归源——樟林古港空间发展历程

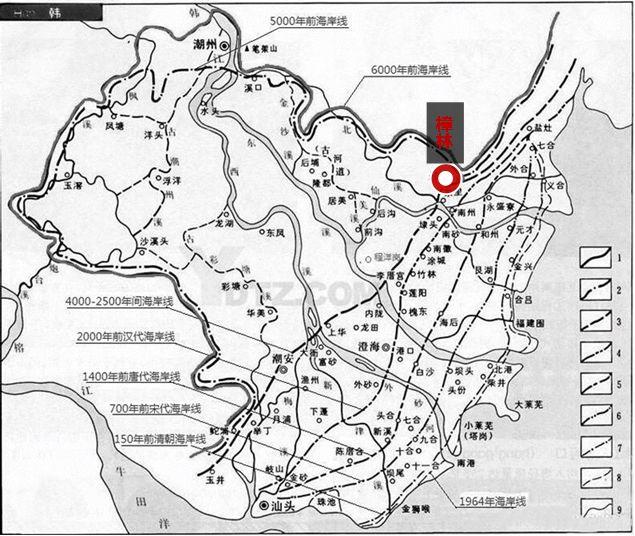

研究通过查阅县志、相关学者研究等文献资料,并结合当地长者及相关专家口述历史等方法,从韩江三角洲海岸线演进、古城街巷脉络变迁两个角度切入,寻迹樟林古港缘起、成型、辉煌、衰退的过程和原因,总结樟林古港及周边乡村不同阶段的文化特质,识别出遗存下来的古驿道、古航道、“六社八街”、“货栈房”等空间要素。

韩江三角洲滨线演进

资料来源:《韩江三角洲》,李平日

相关史料记载樟林城创自明初,到康熙元年的三次迁拆,樟林几成废墟。康熙八年,重修石城,樟林港由渔港转商业港,在清朝雍正时期成为潮汕地区最大的海运港口和商贸枢纽,并形成 “六社八街”的港埠格局。

嘉庆末年起,樟林港逐渐淤塞,后汕头开埠,樟林港的地位逐渐被取代,同时,运输货物的帆船被机动汽船所取代,樟林港逐渐走向衰败。民国时期的樟林呈现出“七社十街”的港阜格局,直到民国11年,受自然灾害影响,樟林石城受损严重,于民国十四年拆毁,樟林城墙不复存在(仅剩南门)。

民国时期樟林乡地图

樟林社会概况调查(1936),陈国梁、卢明

如今的樟林古港正在加紧建设,众多古迹也正在修缮,古老的港口又焕发出年轻的风采。

以道兴村涵义认知

线性文化遗产推动周边乡村振兴的实践案例不胜枚举。历史上云南省剑川县沙溪镇寺登村曾经是茶马古道上繁荣的交通枢纽,为保护和复兴沙溪镇寺登村,2002年,瑞士联邦理工大学和当地政府共同启动“沙溪复兴工程”。

“沙溪复兴工程”主要有六个项目单元:四方街修复、古村落保护、沙溪坝可持续发展、生态卫生、脱贫和宣传。

该项目可借鉴经验包括:

1)尊重村民真实的生活场所,尽可能保留原来的风貌;

2)提倡并通过各种方式让村民参与工程中;

3)复兴工程逐步与企业、村民等形成良性循环;

也吸引了更多的投资,旅游业为当地提供了不少工作机会,促进了当地的发展。该项目入选2003年联合国教科文组织“世界遗产所在地脱贫的可持续管理”试点研究案例,并获得了2004年世界纪念性建筑基金会的杰出成就奖、2005年联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖的杰出贡献奖等多项国际荣誉。

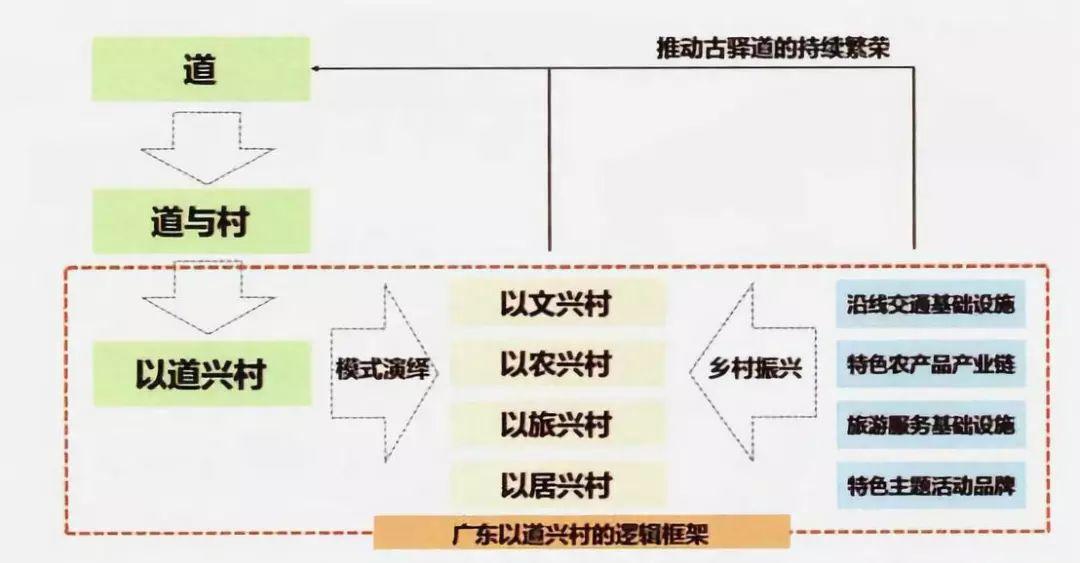

广东“以道兴村”逻辑框架图

(图来自《探索“以道兴村”的广东模式—南粤古驿道推动乡村振兴之实践》

——肖宇、蔡穗虹、邱衍庆、张砚婷)

我院城市发展研究中心肖宇等在《探索“以道兴村”的广东模式—南粤古驿道推动乡村振兴之实践》一文提出,“以道兴村”,就是以道“兴”粤,以“道”、“道与村”、“道”兴“村”三重递进关系为主要结构,论述了南粤古驿道与乡村地区的战略上的共生关系、经济上互补关系、空间上联动关系。

基于“以道兴村”的理念,指出了 “以文兴村、以农兴村、以旅兴村、以居兴村四种模式,并做了相关的实践探索。

以道兴村“文化+空间”模式探索

1、构建文化线路基底

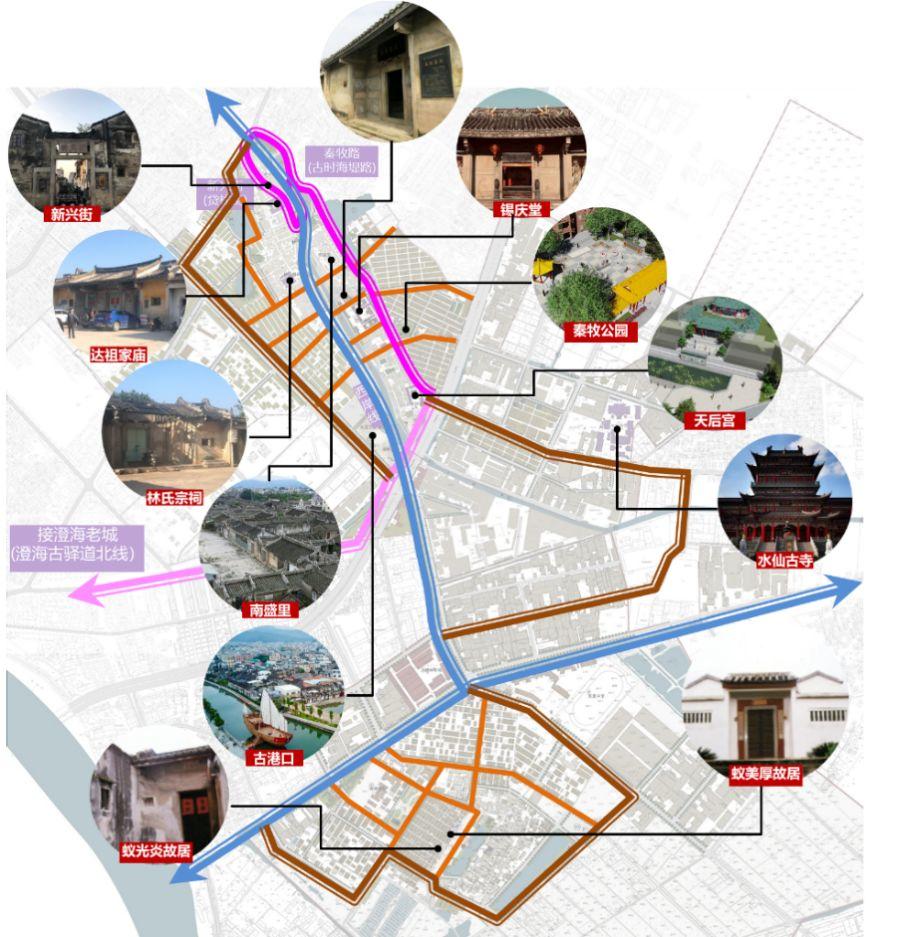

文章在尊重历史原真性的原则下,以古驿道为依托,通过延续樟林原有“六社八街”的港阜格局,顺应岭南梳状街巷肌理,链接古航道,串联重要节点,并优化文化线路,从而构建文化线路基底,以文化线路链接古港周边乡村,串联重要公共空间,实现多线透镜。

文化线路基底

图片来源:作者自绘

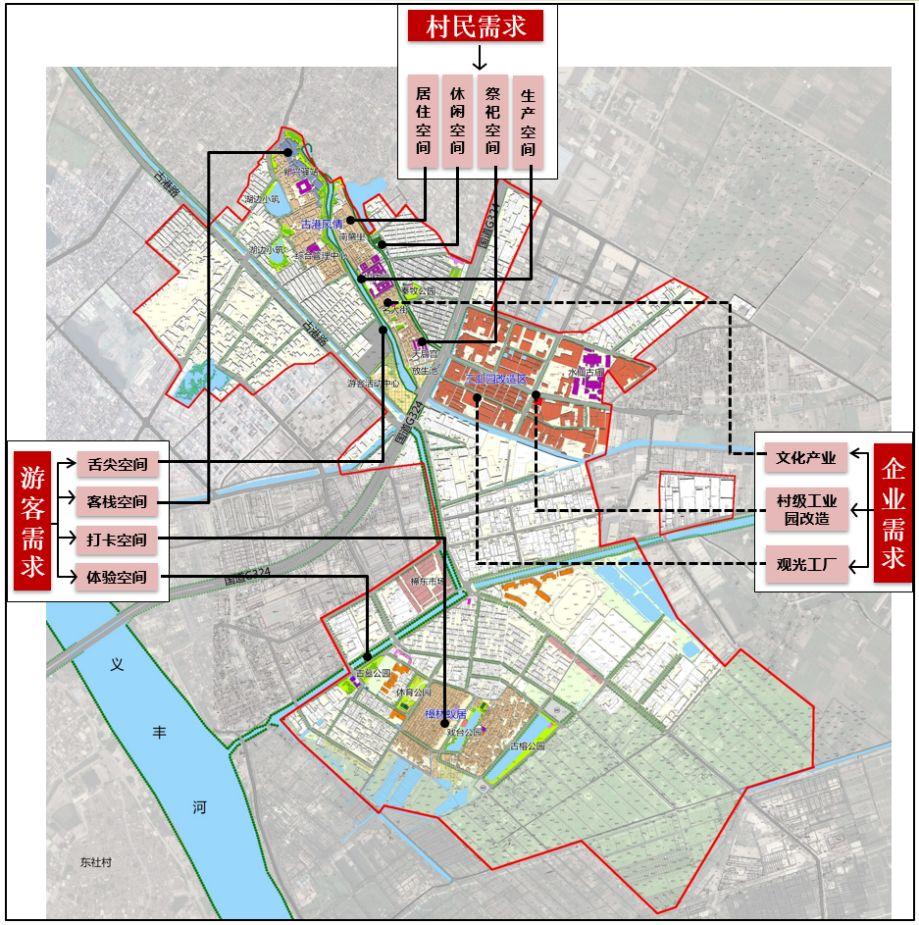

2、明确需求,活力空间

在文化线路空间基底构建的基础上,根据游人、居民、企业等各方需求,整合资源,优化空间,改善居住、游憩和营商环境,营造活力空间,以期振兴乡村。

游客—村民—企业需求

面向游客的空间需求——让游客优雅的发朋友圈

根据游客的空间需求,营造舌尖空间、客栈空间、打卡空间、体验性空间四类活力空间体系,让游客满意、优雅地发朋友圈。

游客空间需求

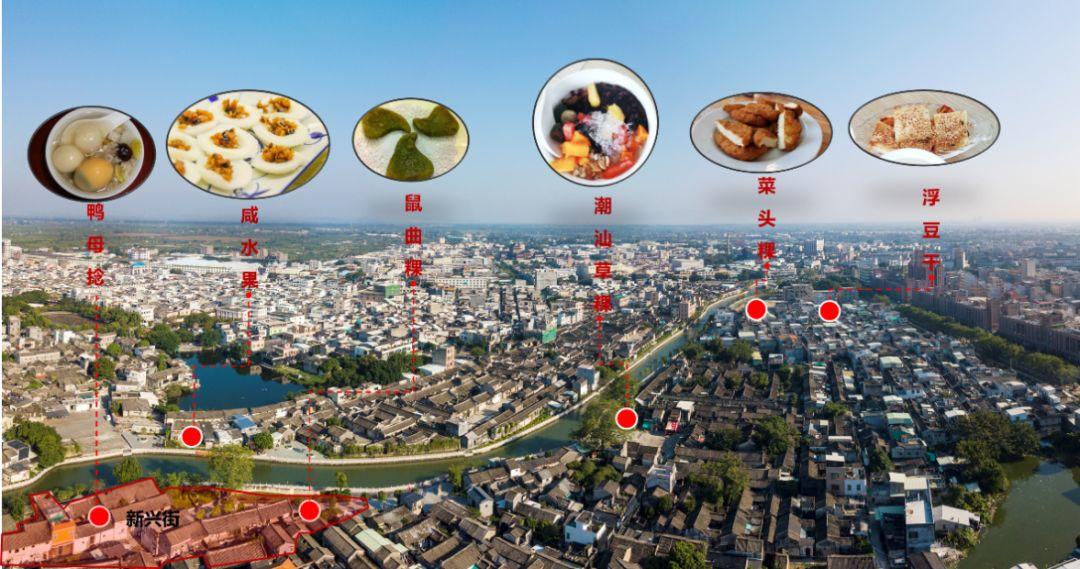

舌尖空间上

整合现有小吃资源,借鉴“西安永兴坊摔碗酒”,利用“抖音小视频”等用户参与度高的新媒体,助力樟林形象传播,推出“樟林网红爆款小吃”,利用新兴街,打造潮汕小吃体验地;在周边现有餐饮聚集地打造特色小吃点。

舌尖空间示意

舌尖空间示意

客栈空间上

综合考虑古港游客的心理,追求文艺青年风,选取保留较好、特色鲜明的建筑,活化利用,分级分类修缮整治,风貌上采用潮汕民居风格,如五行厝角头等建筑元素。

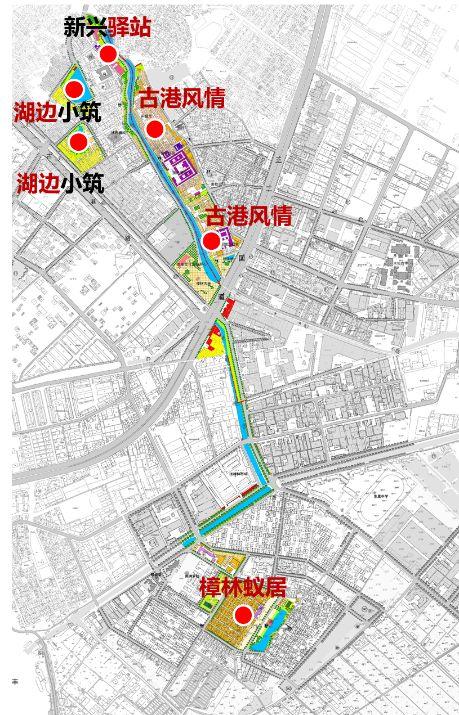

提出四类客栈空间:古港风情——挑选结构安全、框架保留完整的传统风貌建筑,打造古港风情特色旅店;湖边小筑——利用现状湖泊资源,在现有民宅的基础上进行风貌整治,构建环湖景观民宿;樟林蚁居——蚁光炎故居附近现状多为保留较好的潮汕风格民居,鼓励村民利用闲置房屋,采用“村民+企业”的形式,共建“樟林蚁居”;新兴驿站——挑选结构安全的货栈楼修缮,打造货栈特色旅店。

客栈空间分布示意

客栈空间分布示意

体验性空间上

充分利用当地民间艺术、传统习俗,设置有趣的地域性体验空间、周期性体验空间。

主要有四个方面:a.结合当地的制染业开展在村中老人的指导下纸糊红头船;b.盛大节庆,乡众精心制作“红头船”,置于神祠前,由游客摸船得愿;c.东里手指画被评为“汕头市民族民间艺术之乡”。邀请著名手指画作者现场指导,大人小孩都可以亲自手指画,感受用蘸满颜料的双手尽情涂鸦的快感;d.水上游览线路沿古港河现状的小码头作为停靠点,链接各个观光景点和游览场所,为游客观光活动提供新的体验。

纸糊红头船示意

注:图片来自网络

打卡空间上

对照《中国纪游》“樟林古八景”,分类区别对待,强化留存的韩祠绿野、井仔甘泉两处旧景,做好标识工作;同时结合天后宫、南盛里等历史遗存,提倡公众参与,选出“古港新八景”,完善文化线路基底空间。

完善服务配套设施,按照南粤古驿道指引研究成果要求,设置游客服务中心、综合管理中心和问询处,完善交通系统和标识系统,让游客省心省力,让旅游简单简洁。

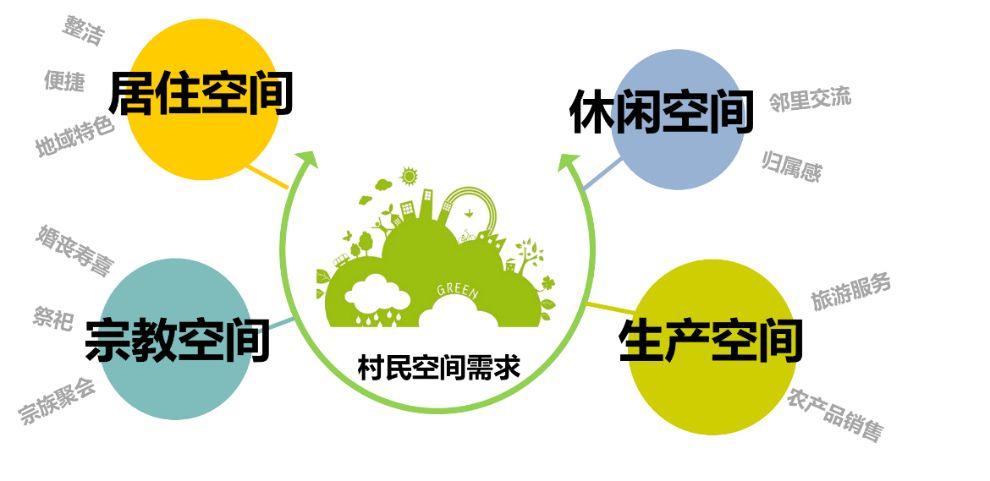

面向村民的空间需求——提高获得感、归属感、幸福感

根据村民的空间需求,营造居住空间、休闲空间、宗教空间、生产空间四类活力空间体系,提高村民的获得感、归属感和幸福感,让村民体面。

村民空间需求

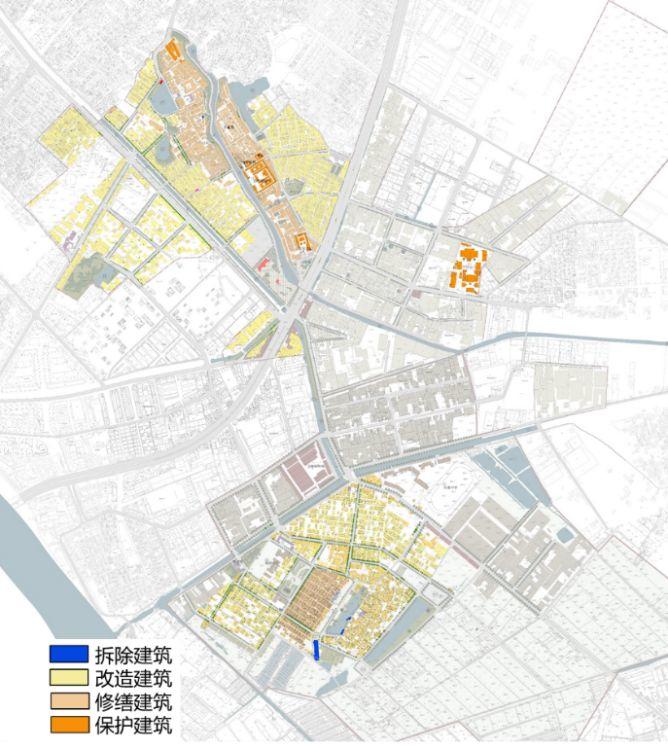

居住空间上

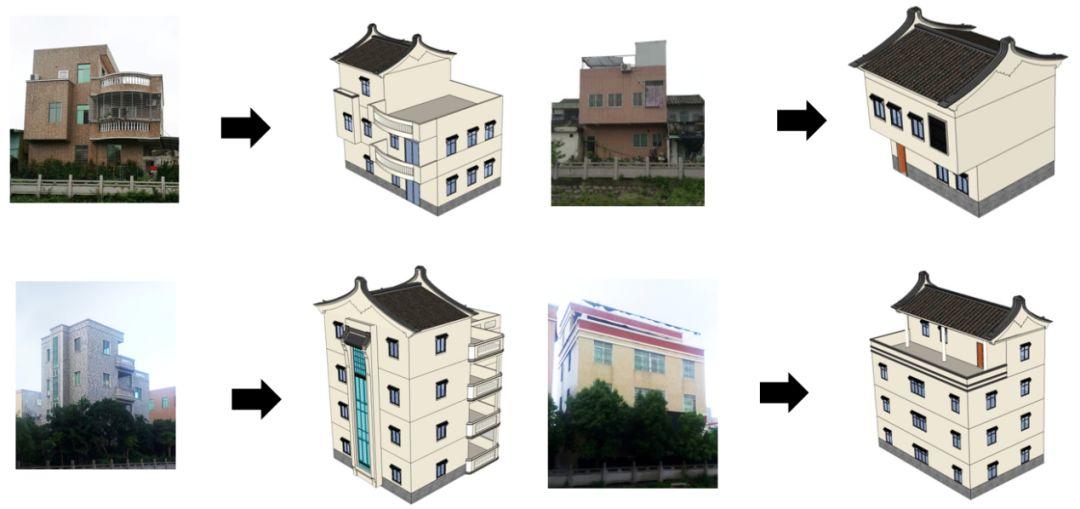

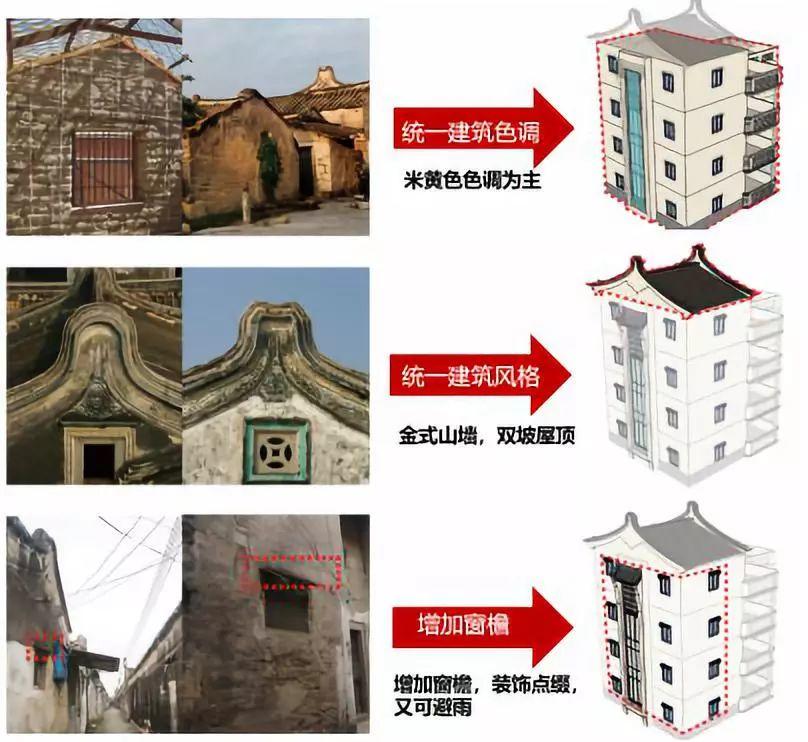

延续村庄传统街巷格局,保证其完整性。对现状居住建筑进行分类整治,确定拆除、改造、修缮、保护建筑,鼓励村民自己动手,装扮家园,提升人居环境品质,提升村民自我认同感。并提出民宅改造要求及示意图:在元素符号提炼的基础上,对外立面进行改造,突出樟林特有文化特征,同时展现潮汕地区建筑风格。

居住空间分类整治示意

民宅改造示意

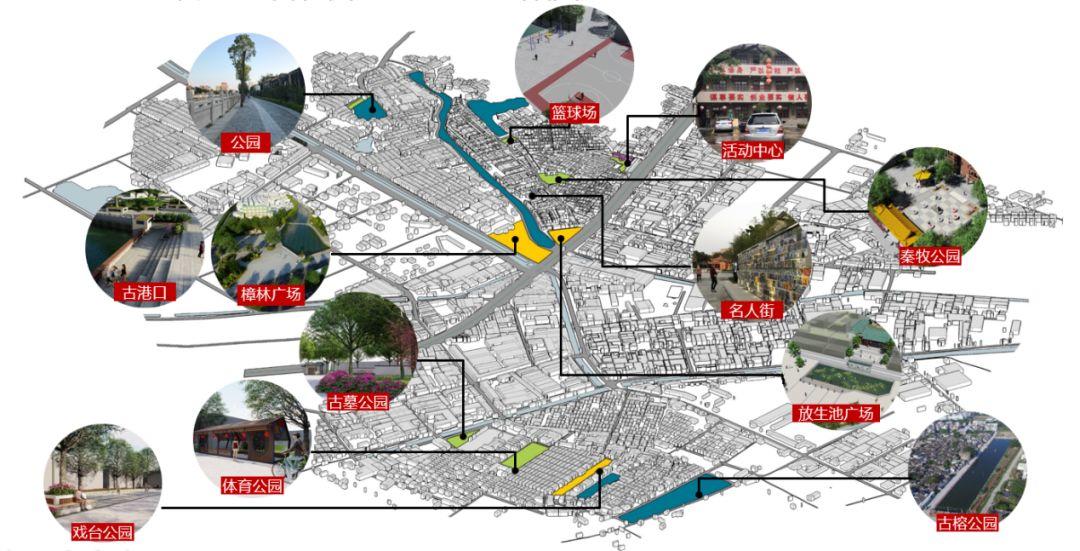

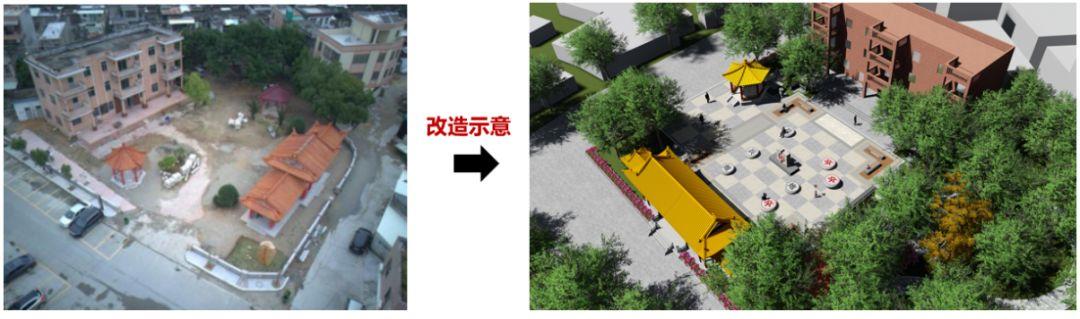

休闲空间上

缓解“和广场舞抢地盘”的压力,按照生活圈理念,微改造形式,在村内部增加绿化用地和公共开敞空间,布局休闲运动广场、公园、街头绿地等,营造便利可达、绿色宜人、丰富多彩的公共空间。

休闲空间示意

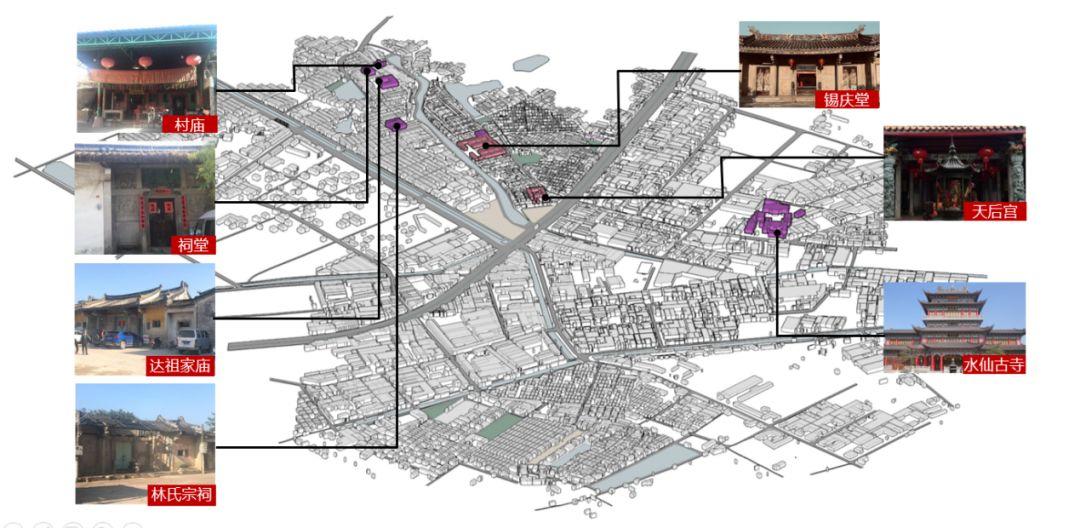

宗教空间上

针对祠堂设施不全、平时无人问津、冷清的状况,尊重当地村民习俗,按照修旧如旧的原则,重点修缮村社重要宗教祠堂,完善市政基础配套设施,提供用来办理婚、丧、寿、喜等事及族亲用来商议组内的重要事务的场所,营造村民精神崇拜及公共活动的中心。

宗教空间示意

生产空间上

村民可将沿河建筑首层及废旧老宅改造成小商店,手工业小作坊等,继承潮汕传统手工业及美食,利用旅游带来的人口流量,推出樟林手工艺品品牌。手工业小作坊以游客参与制作的形式,增加内容的丰富性和趣味性。

面向企业的空间需求有待发展,根据企业的空间需求,指出“村庄即镇区”的区位,提出及时抓住这轮乡村振兴的大趋势和省“三旧改造”政策,发挥乡之首的功能,做好服务乡村的工作;同时抓住进城的机会,走专业化的产业强镇之路。

产业现状分布图

产业现状分布图

产业选择上

工艺专业化道路。结合当地红头船制造工艺、手指画工艺等需求,利用当地针织、玩具产业的基础,走文化产业道路,作为未来发展亮点来打造。

空间布局上

识别当地的工业,根据工业分类化为工业改造区和风貌提升区。对工业改造区,利用好村级产业园改造政策,盘活土地资源;对于风貌提升区,注重安全生产,环境污染问题,开展三清三拆和风貌整治提升,与古港风貌协调,提升片区形象。

产业空间布局示意

特色发展上

对工业改造区,利用当地针织、玩具产业聚集的区域,对工业园进行升级改造,打造观光工厂。“观光工厂”,一种将传统工厂与观光旅游有机结合的新型工业旅游方式,以工厂生产设施、生产流程、工人作业等工业生产风貌作为旅游项目,配以相应的解说、导览、DIY体验等服务,让游客获取观光、休闲、科普、手工制作、购物等多元化体验,丰富旅游产品、完善旅游产业链条,是工业和旅游业转型发展的方向之一。

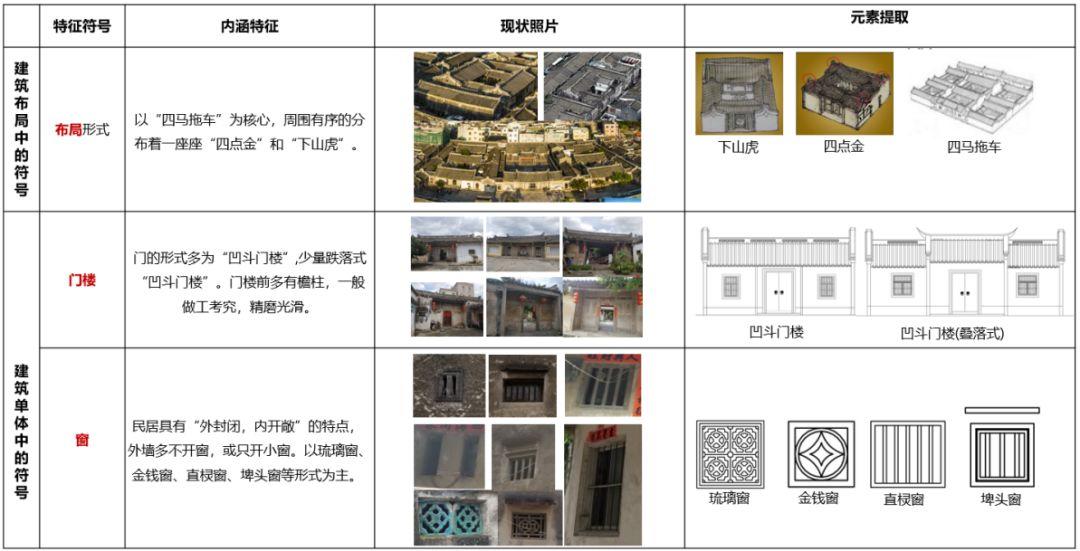

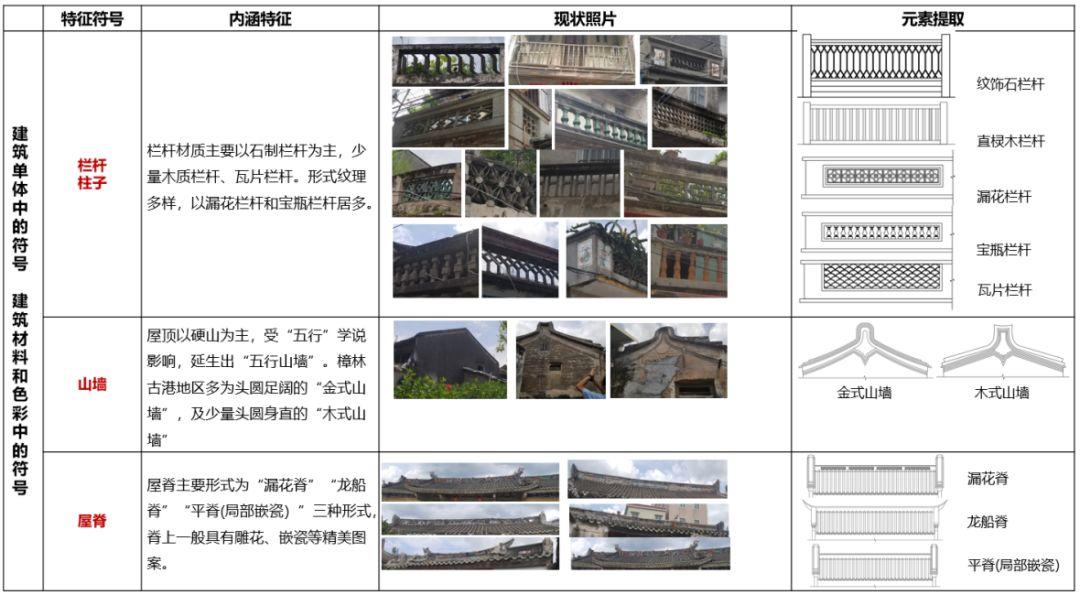

3、梳理当地建筑物质空间符号

通过对当地建筑布局,门楼、窗、栏杆、柱子等构件进行分析梳理,提炼建筑元素。

建筑物质空间符号分析(一)

建筑物质空间符号分析(二)

建筑物质空间符号分析(二)

建筑物质空间符号分析(三)

建筑物质空间符号分析(三)

以多层民宅改造为例,色彩协调上,以米黄色色调为主,点缀红、黑等其他色彩;结构性构件上,从设计美学角度进行立面的调整划分,控制体量比例,同时增设五行山墙等重要结构性构件;装饰点缀上,运用传统建筑细部装饰进行简化叠加。

多层民宅改造示意

多层民宅改造示意

4、景观设计要求

强调融入更多的中国元素,展现悠久的文化历史;在原真性的基础上营造丰富、多元化、多层次的休闲空间。

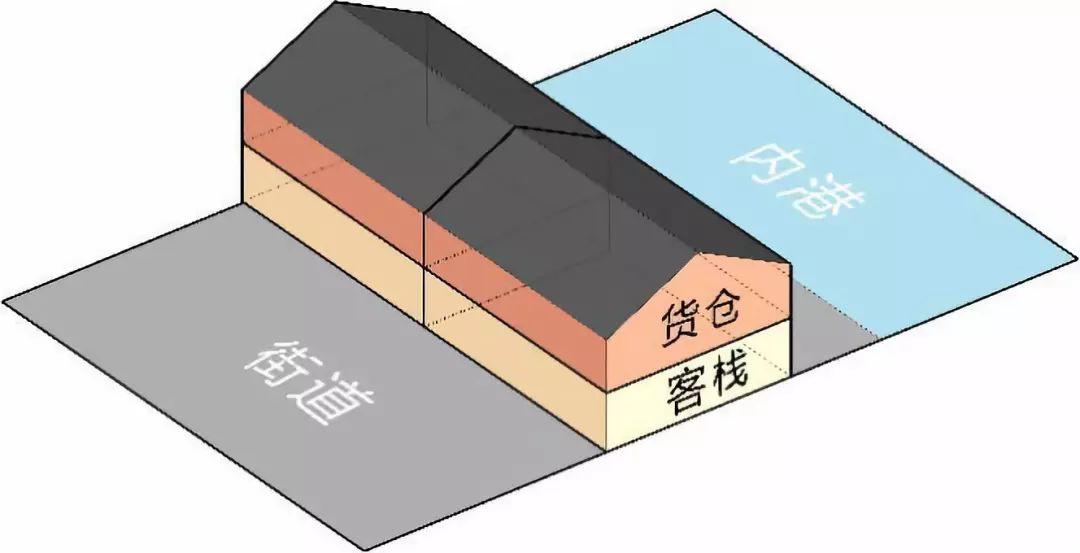

以新兴街活化利用行动计划为例,新兴街整体修缮,修旧如旧,挑选结构安全、内临港外临街的建筑,恢复樟林古港货栈房“前门临街,后接内港;上为货仓,下作客栈”典型建筑布局,考虑游客需求,植入住宿、茶座、餐饮等功能。

货栈房示意图

以秦牧公园为例,结合秦牧的生平事迹进行设计,以象棋为基本元素,其中棋盘广场,以宽大的尺度体现出一种豪迈。一方面展现了秦牧生平的文化涵养,一方面寓意乡村发展的文化底蕴。

以妈祖庙前广场为例,结合当地风俗习惯以及对公共空间的需求,在广场布置风水塘,适当的休闲座椅,为村民提供休闲娱乐后的休憩功能,并结合景区需求及当地树种绿化广场空间,为村民提供一个生态自然的村口空间。

项目特色

平面图示意

1、尝试“文化+空间”以道兴村模式的探索

振兴的本质是“人”,在综述“以道兴村”的“以文兴村、以农兴村、以旅兴村、以居兴村”四种模式基础上,结合项目坐拥南粤古驿道、曾经粤东第一大港的优势地位,着眼于空间,针对村民、游客和企业的诉求,在以文化线路链接乡村,串联重要公共节点的基础上,营造满足各方需求的活力空间。

1、跨学科协作、从规划—景观设计—施工的实践

在南粤古驿道和乡村振兴结合的这个项目中,规划、建筑和景观多专业协同,探索在乡村设计与工程落地的一次实践。

3、乡村历史研究工作口述历史等调研方法的应用

通过县志、相关学者研究等文献资料查询,当地长者、专家口述历史等多种研究方法,了解潮州三角洲海岸线变迁和相关政策对古港及周边乡村文化空间的影响,对深入研究潮汕文化有一定的助益。

在下一步研究计划中,将深入研究“文化+空间”以道兴村模式,构建理论框架,完善研究体系;深化方案,回归场所精神,在深入了解乡村各方空间需求的前提下,加强空间设计与人群需求的结合,探讨方案可行性;结合“樟林创卫”,加强实施指引,对接南粤古驿道工程,结合政府樟林创卫工作,研究在土地城乡二元制的状况下,加强方案实施的时序、路径、行动计划,有效促进方案的实施,实现以道兴村,讲好樟林故事,再现古港风情。

文章来源丨南粤规划

作者信息 | 陈乃醒 江媛 林志钊 郭国恒

新土地规划人 投稿邮箱丨xjxtd@126.com

中规建业城市规划设计院 信息中心

About Us

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

为人与空间策划沟通的桥梁

在城市、乡村、景区实践着我们的追求

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座

电话:13691099891

欢迎关注“中规建业”微信公众号

原文始发于微信公众号(新土地规划人):「新·案例」樟林古港:“文化+空间”思维下的乡村振兴路径探索

规划问道

规划问道