车联网(Connected Cars)和协同智能运输系统(Cooperative Intelligent Transport Systems ,C-ITS)就是已经进入试用和商用阶段的一项技术。欧盟有立法,2022年后将大面积推广车联网。

媒体经常会将这两项技术混称为车路协同。这个名词曾在上世纪八九十年代的美国明确定义过,当时最有名的是自动公路系统项目(The Automated Highway System ,AHS),有成果但也有无法克服的障碍,于是在新世纪终止了研究。当时的车路协同技术,主要是用路引导车辆行驶,促成车辆实现自动驾驶。在这个过程中,车路间有大量的信息交换,这与现在的车联网和协同智能运输系统有一定程度相同,但由于通信和定位方式的根本性改变,两者存在本质区别。因此,车路协同并不能解释现在这次升级,不过为了方便,不妨将现有技术称为“新车路协同”。

这个“新”体现在哪里呢?

欧盟的C-ITS走廊计划

C-ITS和车联网的结合,会让搭载车联网功能的汽车能与外部世界沟通,相互理解。这就像连接了互联网的电脑、连接网络的智能手机一样。搭载车联网设备的车辆,在C-ITS的支持下,清楚掌握路况、交通情况,可以为司机提供建议,减少司机观察思考的时间,甚至可以直接告知辅助驾驶系统怎么做,避免司机犯错。何况,车联网的升级,花费并不多,据2018年测算,大约只贵300-500欧元左右。

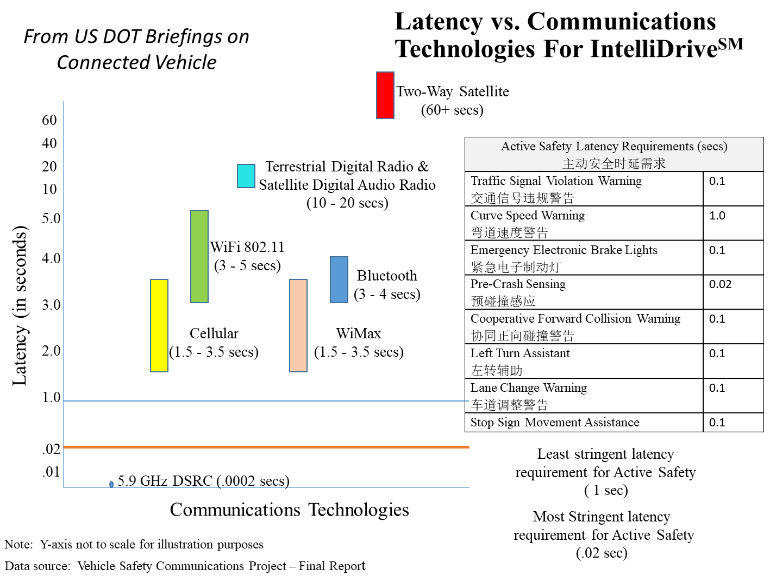

预知和塑造未来的市场,并提前部署,这是一些欧洲国家的传统。C-ITS计划里,推动汽车产业升级到车联网,并使之成为切实有用并可靠的应用,是C-ITS计划的目标之一。车联网采用低时延的通信技术,满足了行车中实时交换数据的高需求。如果再搭载像移动通信模块、wifi模块等,虽然反应慢,但对看视频、点外卖这样的应用绰绰有余。

如果以移动互联网的思维来想象,这样的应用从车延伸到手机、电脑和电视机。通过车联网的强应用,引导用户习惯,相应的软件会自然而然进入使用者的寻常生活,成为日常网购的应用。商业,也许才是车联网想要的蓝海。

C-ITS和车联网的好处

从人因理论(Human Factors)了解,司机开车遇到事情,譬如看到标志、障碍物,或者想要变换车道前,一般会经过几个阶段:发现(Perception)、辨别(Identify)、决策(Emotion/Decides on action)、意志执行(Volition)。这是我们通常说的思考过程,它需要时间,时间根据情况的复杂程度而定,一般需要2-5秒。对人来说,这个思考过程无法省略,即使发现时已经来不及了,思考时间也不会缩短。这样,就会出现还没想明白就撞上了。这也是通常所说的“十次事故九次快”的原因,问题并不在快,而在于发现得太迟。

C-ITS和车联网的好处在于,能提前告知司机前方的情况,让司机应对得当。当然,这个提前会有人因理论上的约束,过早告知,对司机来讲并没什么用处,大部分司机会忘记车联网给出的提醒,仍然会手忙脚乱。

C-ITS和车联网还有一些其他安全的好处,譬如简化驾驶任务(Driving Tasks)。对司机而言,简单即为安全,要变道又要看标志,往往容易出错,即便只是看标志,标志信息多或内容复杂,也会导致司机出错,甚至傻在那里。

C-ITS和车联网可以简化这些任务。不过,如果缺乏人因知识,会不小心增加驾驶任务。譬如在高速公路上,往前是上海方向,出口也是上海方向,两个方向都是上海,有些标志告诉你分别距离多少,装有ITS模块的标志还可以告诉你分别需要多长时间到达。

这种情况下,司机就不得不去做复杂的题目。这两个方向分别是到哪个互通立交,到底哪条路离家更近一点?先做计算题再做选择题,这个过程无疑会分心,很危险。

因而,合理的告知方式是,ITS计算好时间,通过车联网计算你的个性化需求,通过车内设备直接告诉你从哪里走。C-ITS的含义在于协同(Cooperative)。多个ITS分支系统信息,经过整合、个性化之后提供给用户,这是协同(Cooperative)的意义。

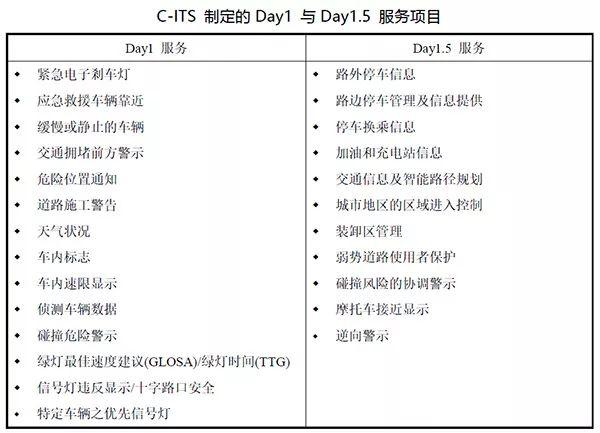

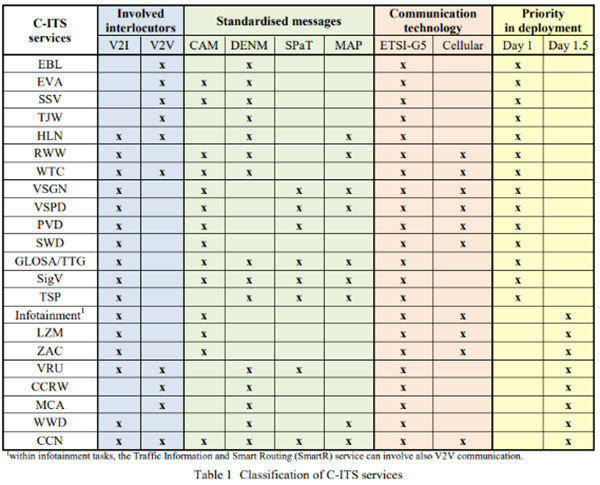

类似的服务,在欧盟C-ITS平台组织里,被梳理出来,总结为基础服务表,并根据实现优先级、商业属性、个人利益等区别,分成两类,Day1服务和Day1.5服务。Day1服务侧重个体安全,Day1.5服务侧重商业服务。产业和商业,是C-ITS和车联网发展的主要动力源,而技术储备也足够了。

譬如,从广州到上海的深夜航班,因天气暴雨误点15分钟,如果恰好是最后一班地铁和公交车,这些乘客会面临回不了家的问题。而利用Day1和Day1.5的服务,预知误点之后,可推算公交在暴雨天需要延长行驶的时间,通过了解路网流量和信号灯的配时情况,几个不同的交通系统可以分头根据目标调整,及时调度,协同(Cooperative)运作,让乘客能赶上末班车,遇到一路绿灯,快速而便宜地回到家。

这里的便宜是指意外情况发生时,个人承担的费用增加很少,社会承担的费用增加也很少。如果只是个体的便宜,这样的系统并无意义。

要发挥C-ITS和车联网的用处,必须了解交通工程和人因理论。这些虽然不是C-ITS和车联网范围内的技术,也不是产业感兴趣的话题。但没有这样专业的需求分析,无法引导汽车和通信产业的发展。

中国需要更新这方面的知识。因为许多知识在国内可能还是空白,尚未看到有切实有效的人因及交通方面书籍的出版。这些专业间的连接,需要去学习和摸索。比如,要提前多少秒告知司机才有效;什么方式能让司机清晰明了,不做选择题,这也算是产业的核心竞争力。

如果光负责提醒,不负责有效,与其说是车联网的应用,还不如称其为,新技术对司机的骚扰。

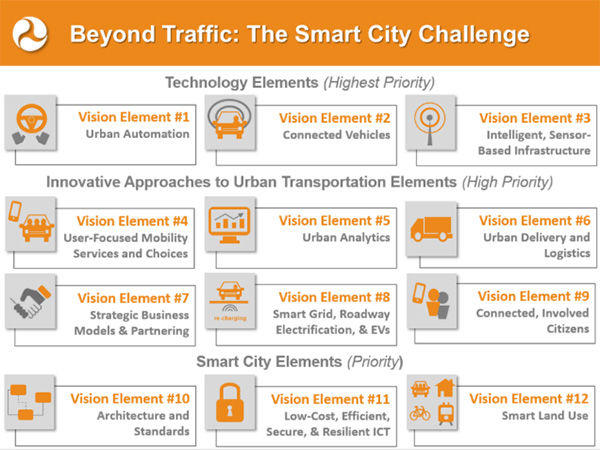

美国智慧城市挑战赛

Beyond Traffic 2045智慧城市挑战赛设定了12个发展目标,鼓励中型城市因应所面临的挑战,提出创意构想。这些构想利用先进的数据、运输科技,在减少拥堵、维护道路使用者安全、保护环境等方面应用;同时也要应对气候变化、连结社区,并支持商业和经济活力。

这些目标看上去更像是城市永续发展的议题,和C-ITS和车联网没有直接关系。不过,C-ITS和车联网发展的目标和意义不正在于此吗?让百姓安全、舒适,让运输系统便宜、便捷、可靠,让社会能低成本、低能耗运转,这才是技术发展的意义,也是这一波运输工业升级的目标。

这次挑战赛里,出现了许多结合使用者需求的C-ITS和车联网应用设想,以发挥这些技术的潜力。

譬如,在城市的主要运输走廊上,安装各类感应设备,了解车速和流量,最大化地扩大走廊的通行能力。在公交车、执法车、垃圾车、施工车上安装车载终端,将各类作业信息及时搜集整理,告知需要的使用者。

其实,这几年国内提出的一些城市交通设想里,也看到了类似内容。譬如城市大脑里对不同部门数据的整合,对交通管理中心、运输管理平台的更新。在丹佛、匹兹堡的挑战赛方案里同样也有。

这次挑战赛的意义在于,城市的丰富场景和不同城市的特点,为C-ITS和车联网应用提供了极大的应用空间。如果从车联网通信技术诞生的1999年算起,到2016年,这17年来车联网的应用仍然贫乏,也无法引起商业的充分关注。无论对通信行业还是汽车产业来讲,这样的等待有点漫长,而漫长必然是有原因的。因此,业界对它的未来仍然缺乏信心,存在许多担心,担心这些技术并没有想象的受欢迎。无疑,通过城市挑战赛可以把这样的技术拉出来,深度观察,这真的是一项具有商业前景的技术吗?

美国的城市挑战赛,投资并不大。哥伦布市在竞赛中获得第一名,并拿到美国运输部4000万美元补助。哥伦布市的智慧城市项目仍然在继续,募集的资金也在增加。

哥伦布市已经完成的项目,有的集中在公共运输上,譬如改善了主干道的快速公交,使公交信息即时透明,司机状态可知,确保大众运输的安全;又如改进物流效率,实时跟踪货车,促进安全运行并改善供应链;还有观光运输信息的即时发布等。

这些项目都利用车联网的技术形成即时可靠的数据交换。城市挑战赛的应用也说明,C-ITS和车联网的应用,可以成为城市居民出行的一个组成部分,但主要目标仍然在道路交通安全上。这样的思路,在美国的其他一些C-ITS应用中体现出来。

譬如2014年纽约市的车联网试验计划(NYC CV Pilot Deployment)里,明确提出利用车联网技术来进行速度管理和信号灯改善;在怀俄明州的I-80公路上,提出了对货车管理和灾害天气的及时告知服务。

道路交通安全,是C-ITS和车联网应用的出发点,但会不会只限于道路交通安全的市场呢?这样的疑问在许多人心里。固然,减少事故足以成为发展这项技术的理由,但对汽车和通信产业来讲,这能成为大家换车的理由吗?汽车、通信行业仍然惴惴不安。也许,偷笑的只有车险行业。

虽然还没有出现万亿级市场,不过C-ITS和车联网行业的竞争却非常激烈,主要聚集在通信技术的竞争,而另一群主要受益者——汽车行业,仍然还是那些老面孔。中国通信行业虽然起步晚,但也利用了自身优势,挤进了这个行业,掌握了一定话语权。这给我国发展C-ITS和车联网带来了一定利好。这些利好如何面向全球市场,这也许是业内需要认真思考的问题。

即便从业者很憧憬这些技术和这次运输工业的升级,但未来会怎么样,其实从业者和普通人也差不多,心里并没有谱。

原文始发于微信公众号(市政厅):交通设施|全球运输工业的升级会带来什么

规划问道

规划问道