关键词:高密度 混合使用 分层建设用地使用权 轨道交通与土地开发一体化

引言

立体城市,并不是一个新鲜的事物,它是20世纪初电影幻想家中影像中的乌托邦,是新锐建筑事务所以现实数据和行为为基础的乌托邦色彩浓厚的城市模型。当然,随着当代技术尤其是电梯、新能源、智能管理等体系的发展,立体城市也已在不同层面上得到了一定的实践,在日本、香港等地都有一定的成功的案例,如六本木新城,九龙站的开发等。笔者在近年的工作中作为设计方也参与了某地产商主持的一系列立体城项目,对其理念及实践也进行了较为深入的思索,以期对未来的城市高密度混合开发有一定的启发。

图1,1927年电影《大都会(Metropolis)》中的场景,导演:Fritz lang (德国)

针对当前国内城市过度粗放发展的现状,立体城市是一种极具前瞻性和革命性的城市理念。当前国内城市发展粗放问题严重,根据中国统计年鉴数据,2000~2013年间全国城市建成区面积增加的比例和市辖区人口增加的比例分别是113%和 55%,城区人口增长的速度远低于城区土地扩张的速度。这带来了一系列的问题,首先,盲目扩大的土地开发规模,使政府债务负担加大,并制造了各种各样的“鬼城”。其次,城市低密度摊大饼式的蔓延使得人们通勤距离增大,过度依赖小汽车,大大增加了交通的能源消耗和配套基础设施的浪费。再次,城市尺度过大,集聚度不够,马路过宽,路网密度很小,导致人口出行依赖开车,服务业难以获得发展的支撑。另外,过去30年的城镇化往往因城市空间的无序扩张和粗放发展牺牲了居民生活的便利,给每个人的生活带来了如出行拥堵、职住分离、环境污染等等问题。目前社会各界对这种粗放发展的严重形势逐渐重视起来,在推进节约集约用地的方向上也得到了共识。近日,国土部副部长胡存智建议运用“立体城市”的理念和建造方式以及发展轨道交通导向型的土地综合开发等,以打造新型的节地模式。立体城市这种建设方式,可节约大量的建设用地和空间资源。这一理念对于建设紧凑型的高就业、高效率、低成本、可持续的理想城市,解决当前城市发展过于粗放等各种问题具有重要意义。

1、立体城市的内涵

立体城市是由两个主导特征构成,高密度高强度的开发和功能的混合使用。

对于高密度,简.雅各布斯认为它们是“维持城市服务的多样性和深度所需要的”,这种模式“可达性高”、“时距低”,突出了交流的重要性。而且在东亚地区,高密度也往往与根深蒂固的中国文化之亲密生活传统联系在一起,市民更易于接受。表1中所列的三个立体城市类的项目的容积率都处于较高水平,笔者参与的西部某市立体城项目虽然整体容积率为4,相对较低,但是面积是另外两个项目10倍以上,也是属于高密度的开发项目。此外,管道、电力、邮电和道路网络等重要公共服务具有单位距离的固定成本,高密度、连续性的紧凑式发展比低密度、蔓延式发展更有优越性。通过促进城市的集约、紧凑发展,可以减少基础设施的过度建设,降低投资成本和运营管理成本。

但是仅有高密度可并不一定能保证城市的活力,密度至少需要城市功能如商业和其它企业的混合,以及良好交通形式的配套,以便形成动态的整体。克利斯朵夫.亚历山大曾经举例阐述过密度与混合功能发酵的成果——一种有组织的复杂性空间:城市服务和设施是共生的,它们不可能彼此孤立的存在。一间公寓、一个把卖咖啡作为副业的面包店、一个报刊出售亭、一家干洗店,以及一个车站,如果相距很远,它们之间不会相互影响。不过,如果它们或远或近地相邻和联系在一起,那么一个人就有可能脱下他的脏外套、买一份外卖的拿铁、拿一张早报,然后坐下来读报直到电车到来。所有这些使得生活和出行过程更加便利和更加愉快。

表1,三个立体城市类的项目基本数据的对比

在笔者参与的西部某市立体城项目中,根据某地产商的设想,将容纳常住人口10万人,提供就业岗位4~5万个。这个立体城市的项目将会在中国创建一种“低消耗、中密度、高效率”的全新的立体综合建筑体系。它与目前中国城市普遍存在的“摊大饼”的蔓延模式不同,创造了一种新的城市生活模式。它集绿色低碳、和谐生活、持续发展、功能齐全、技术领先于一体,是绿色集约紧凑的现代化小型城市,涵盖精装公寓、医疗、商业、体育设施、娱乐、农业、制造业、教育、办公、酒店、文化设施、生产设施等50多种城市功能。东京六本木新城和香港九龙站也同样涵盖多种功能,不仅在平面上延伸,在立体空间中也是有效而丰富的结合。

图2,西部某市立体城项目——局部鸟瞰

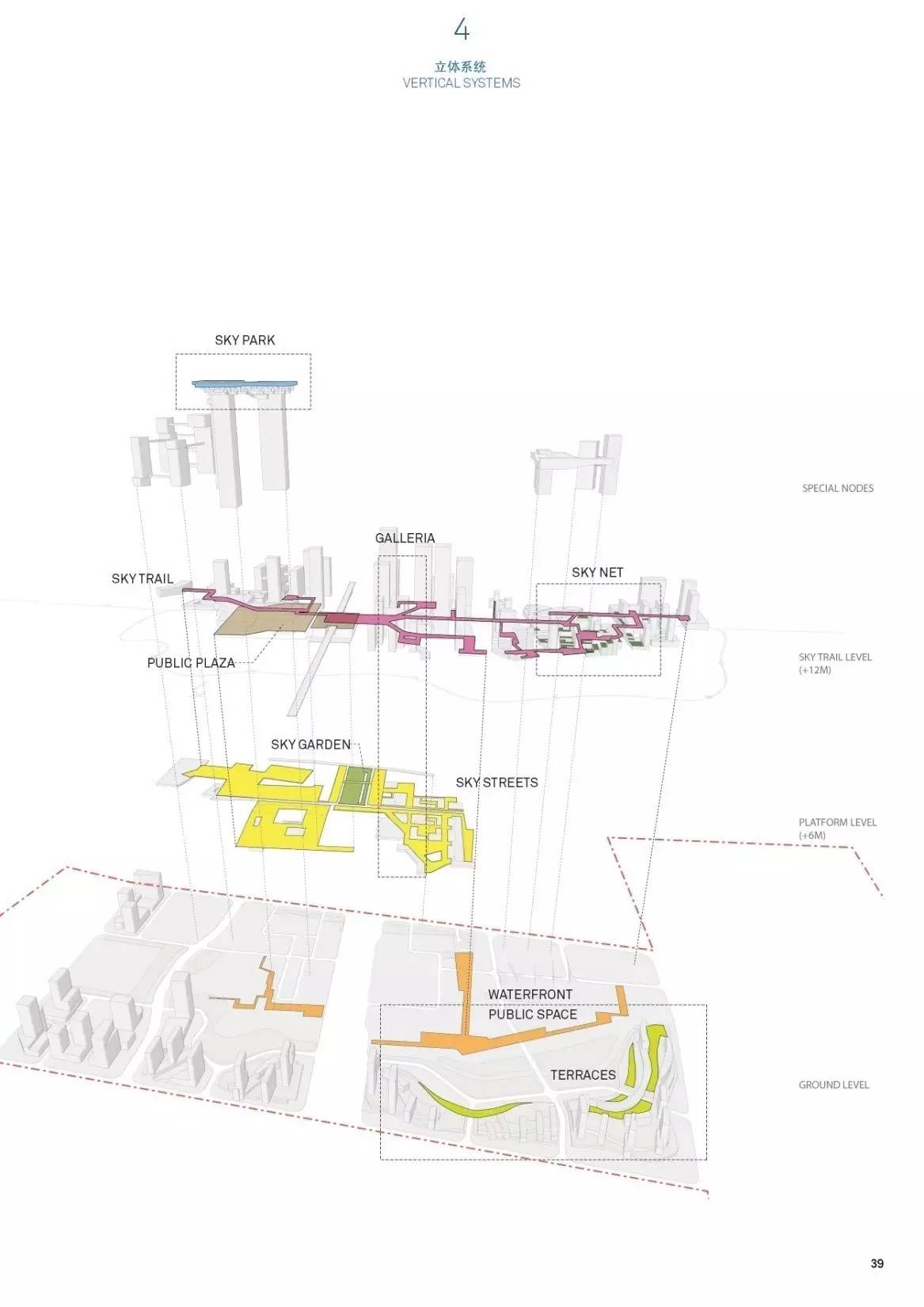

图3,西部某市立体城项目——立体公共空间系统

图4,西部某市立体城项目——立体交通系统

2、立体城市的意义

立体城市的理念对于解决特大城市用地紧缺的问题,实现城市绿色紧凑发展。提供更有魅力的城市生活,增添城市生活的多样性具有重要的意义。

目前国内的特大城市中都不同程度的出现了用地紧缺的现象。有的城市如深圳,受地形限制,适宜建设用地几乎已经用尽;此外,国土资源部在2014年发布的《节约集约利用土地规定》中明确规定严格控制特大城市的新增建设用地。但是由于我国城镇化进程远未结束,城市仍将继续吸引人口。特别是特大城市(城区常住人口500~1000万)和超大城市(城区常住人口1000万以上),由于其强大的集聚效应,吸引人口的能力更强,根据专家预测,在十年后(到2025年),中国将拥有人口总量更大的不少于15座的超级城市,每一座都将有2500万或者以上的居民。因此对这些城市来讲,用地紧缺将是极大的挑战。

图5,日本六本木新城——充满魅力的文化都市

另一方面,在当代生活中,效率不再作为唯一受重视的内容,而城市生活的魅力则越来越受到关注,而且这一难以量化的指标也被视为新兴的经济复苏和城市振兴的动力。日本六本木新城在开发理念上是基于实施“城市复兴新政策”,其目的是在东京作为国际大都市的吸引力日趋减弱的大背景下,通过对土地进行重新梳理划分和通过高层建筑构建起立体环境的方法,把东京建设成为一个在核心区更紧凑、环境更绿色的城市。因此在六本木新城建成后,东京当前时期所缺乏的一些国际水平的综合性功能场所和富有当代生活的吸引力的设施都将在这个场所中出现,不仅可以提升市民们生活环境的舒适度,由于城市功能的集中还可以吸引部分当前通勤的人士落户此地,从而提升他们的工作效率,进而获得更多私人时间。

3、立体城市目前受到的制约

立体城市,无论是在过去还是现在,都是超常规的建设城市的方式,自然会受到技术和制度等多方面因素的制约。整体上来讲,技术上的制约因素是可以随着技术的不断进步而克服的,但是制度上的制约因素则需要法律法规一定的变革才可以实现。

20世纪初期,建筑往上“长”的三大技术支撑是钢结构、电梯和玻璃。有了三大技术以后,建筑往高盖就变成可能,在1929年到1956年的近30年间曼哈顿地区的建筑高度平均长了100米左右。此外,通讯技术保证了在复杂功能里能准确定位,而能源技术则保证不管在多大的空间里,人造空间的舒适度不因为功能多样化程度的提高而降低。但是,当立体城市接近于一个建筑体的时候,如消防、水电等方面的技术成本会越来越高,从而会对立体城市的整体效率产生影响。

立体城市在国内实践中遇到的制度方面的制约很多,有些是源于国家的根本制度,如我国土地制度是使用权,不是永久产权。在日本,建设一座容纳2万人左右、面积约2百万平米的建筑,需要20年的建设时间。而在中国一平方公里做500万平米建筑,承载4~5万的人口,规划标准一样,但是要在5到7年做完,才能保证立体城市的运营的盈利,这势必会降低其质量。但是,有些制度因素的制约是可以克服的,如分层建设用地使用权,弹性的土地混合使用以及轨道交通与土地综合开发捆绑等问题。

3.1分层建设用地使用权

因为立体城市是三维方向上的空间建设,对土地的立体式开发使得同一片土地上下空间在不同的相关权利人,权利范围之间紧密联系,因此有必要探索空间中的分层建设用地使用权。据学者称,到2020年左右,我国城市的地下空间总规模和总数量将排在世界首位。同样的,随着越来越多的城市应用立体城市的理念改造或建设城市,城市地面以上空间使用权的分层也成为必需。目前,许多国家都已经在法律法规中将土地空间权纳入了土地的权利系统。

目前,我国《物权法》的136条已然正式的将空间建设用地使用权纳入我国用益物权体系,具体规定:“建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。新设立的建设用地使用权,不得损害已设立的用益物权。”但是,《物权法》对分层建设用地使用权的很多问题未能明确,例如,应该遵循哪些基本原则,设立主体是谁,即由谁来设立使用权,设立范围,设立目的,使用权的转让,权属的登记问题,新相邻关系如何建立,都没有清晰表述,导致这条实际上无法实施。另外,分层建设用地使用权其他法律体系不完善,相关法律效力普遍较低,建设部的《城市地下空间开发利用管理规定》,只是一部管理法规,其管理的范围也仅限于地下,且对于建设部权利以外的内容该规定无权管理。

所以我们需要借鉴日本等其他国家的经验。日本是一个国土面积相对狭小的国家,人地矛盾很尖锐,这似乎是东亚各个国家都要面临的问题,由于东亚地区人口密度普遍偏高,尤其是在大城市和特大城市,不得不充分利用每一寸土地,地上与地下空间都得到了最大程度的开发,这些需求需要法律的支持才可以合法而有序的得到满足。1966 年日本政府对民法典予以修正的时候,对空间权即区分地上权进行了明确规定。按照这条规定,区分地上权就是指对离开地表的、地上和地下有独立的利用价值的这部分空间的特殊空间权。由此,日本法律上的地上权就分为两种,分别是传统的普通地上权和区分的地上权,即空间地上权,而设立区分地上权的目的就是为了能够充分、合法和有序地利用地上和地下的空间。

借鉴其它国家的经验,建议在我国的建设实践中可以尝试普通的传统建设用地使用权和三维空间中的建设用地使用权相互分离。当然,按照我国的法律规定,土地归国家所有,而目前国家在设立普通建设用地使用权时并未将地表上下空间的使用权一起计入。因此,可以探索将国有土地上的地表上下空间建设用地使用权由国家依法通过出让、租赁、作价出资或入股等有偿方式提供给空间建设用地使用权人。在具体规定中应该先将普通建设用地使用权人可支配的依附于其土地使用权的空间范围予以明确规定,而在此范围之外的空间则属于独立意义上的“空间建设用地使用权”的客体。自然地,为了尽量减少互相干扰和纠纷,对于空间建设用地使用权客体的确定应该谨慎,应兼顾土地上已有用益物权人的利益。

最后一条也是对于建设立体城市非常有意义的一条就是,空间建设用地使用权的登记不能再像普通建设用地使用权那样是平面的、二维的,而应该更加符合“空间”的特性,采取三维立体的登记方法。总之,分层建设用地使用权是对“空间”而不仅是“土地”的用途进行有效的控制。

3.2 土地混合使用的弹性

混合使用对城市的可持续性可以提供巨大的支持,但是在国内的实践中并不是很顺畅,需要在法定体系中进一步拓展空间。

在笔者参与规划设计某立体城项目时,该项目所在城市的城市规划管理条例中并没有关于土地混合使用的规定。目前全国仅有北京、上海、南京、深圳等少数城市出台了土地混合使用的有关条例,但是据悉,在执行过程中,北京要求在土地出让的时候把地块的具体分割做好,上海、深圳相对灵活一些,只是对出让地块内混合用地各用途建筑量比例做出规定,这样更有利于提高土地利用效率,以及城市整体建设品质和服务管理功能的提升。

目前大陆出台的有关混合用地的都略过于简陋粗糙,在较为成熟的香港地区,1974年香港城市规划条例(TPO)的修订提出了两个主要的规划机制:编制法定图则和对不符合图则的开发附加特殊的限制。他们认识到对于城市发展和建设的控制来说,相比于控制,更应该重视其灵活程度,所以香港的法定规划系统尽管是发展控制的一个重要工具,却采用了一种较为弹性和灵活的办法,从而适应土地使用的最大化和最优化原则,在城市的每一个分区甚至某个具体的地块通过平衡不同的用途,来容纳、促进和保证混合用途。例如,香港法定分区计划大纲中“住宅(甲类)”用地分类中,第一栏属于经常准许的用途,包括邮政局,小贩中心等,转换用途不需要向规委会申请,但是第二栏属于须先向城市规划委员会申请,可能在有附带条件或无附带条件下获准的用途,如附属停车场,教育机构,医院等。但是,现有的建筑在应用时则要慎重对待,尤其是出于建筑安全如防火等的考虑。所以,适当的用途分隔在建筑中还是要考虑的,否则就要详细列出具体的用途,以防止发生可能的灾害。这种规定对于城市自然形成的立体城市尤其有效。

在美国的法定图则中,混合使用则更加多元化,定义的也更加细致。除了混合使用区MXD(Mixed Use Development District),还有特殊地区SD( Special District),规划单元发展区PUD(Planning Unit Development)等多种地区的形式,城市复兴区RDD(Revitalization Development District)也一般都是混合用途,这些具体用途的弹性使用在法定图则配的文本里都有相当详细的说明。

在新加坡的规划体系中,也有用途弹性较大的 “白色地段”(White Site ), 根据新加坡在1964 年颁布的规划法令修正案, 在规划允许的框架下, 开发活动可以适当超过规定的开发强度,在一定的情况下也可以变更规定的区划用途, 但是必须支付一定的开发费, 使得土地增值的一部分收归国有, 进而使得开发控制具有较强的适应性与针对性。

在国内还在大规模的建设和铺开“全覆盖”控规的进程中时,对未来地块的混合使用考虑的如此细致和富有弹性确实不太现实,也非常不准确。但是在全覆盖控规基本已经完成,城市规划进入更为精细发展的阶段,对法定图则体系的提升可以充分促进土地的混合使用。

3.3轨道交通与土地捆绑综合开发

在配套有轨道交通的立体城市建设中,为了使得开发是一个有效的整体,需实现轨道交通与土地综合开发捆绑招标,轨道交通与土地利用规划同步以及轨道公司有效统筹轨道建设、运营及沿线土地综合利用。但是在目前大陆的法律框架中,这些都很难实现,主要是受制于《土地管理法》中关于非公益性用地必须经过出让而不是划拨的方式。但是,这样极大的割裂了轨道与周边土地的综合利用。目前国家和地方都做了一定的努力,如国家层面,2014年8月国务院公布了《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》;地方层面,上海市于2014年4月出台《关于推进上海市轨道交通场站及周边土地综合开发利用的实施意见(暂行)》(沪发改城〔2014〕37号),规定了既有的轨道交通场站综合建设用地,在完成轨道交通场站本体工程后,由综合开发主体负责经营性“上盖”建设,在轨道交通与土地综合开发相结合的道路上向前迈了一大步。而且规定在明确规划和形成“净地”或“上盖”后,可以以协议出让方式,出让给综合开发主体。但是,到目前为止国内还没有在这方面较为成功的案例。当前市场中已经有一些企业想做出突破,以轨道综合物业开发著称的港铁(香港铁路有限公司)已于2013年3月份向国务院和李克强总理提交建议,希望尽快出台有关“轨道+物业”的具体实施细则,允许在特定条件下突破招拍挂限制,向轨道交通企业定向出让沿线土地。国家层面的肯定和地方政府的支持都是轨道交通与土地捆绑综合开发的必不可少的的前提条件。

图6,轨道交通与土地综合开发相结合的典范——香港九龙站

结语

立体城市的理念对于解决现代城市的粗放发展和用地紧缺是一个较为高阶的解决方式,可以顺应城市的自然生长规律自发生长,也可以在城市的特定区位,主动策划设计,丰富了城市生活的多样性。但是城市的建设尤其是立体城市的建设需要法律和规划层面制度的进一步探索,这样使得立体城市的建设更合理合法,减少了制度成本和外部负效应,将更多的城市建设成为更绿色更紧凑的城市。

参考文献

1.简.雅各布斯,美国大城市的死与生[M].译林出版社.2005:167-168.

2.Barrie Shelton, Justyna Karakiewicz,Thomas Kvan.胡大平,吴静译. 香港造城记:从垂直之城到立体之城[M].北京:电子工业出版社. 2013:17-18.

3.陈伟,张帆,日本东京六本木新城建设的启示与反思.规划师[J].2007(10),第23卷.

4.王利明,物权法研究[M].北京:中国人民大学出版社.2013: 83-84.

5.黄亚伟,空间建设用地使用权制度研究[D].西南财经大学民商法.2009:17-18.

6.李杨艺.浅议城市土地的权利系统——借鉴日本关于空间地上权的规定.法制与社会[J].2013(10).

7.黄鹭新,香港特区的混合用途与法定规划. 国外城市规划[J].2002(6).

8.孙翔,新加坡“白色地段”概念解析.城市规划[J]. 2003(07).

作者简介:

秦静:国家注册城市规划师。本科毕业于东南大学城市规划专业;其间赴新加坡国立大学(NUS)完成毕业设计;其后于伦敦大学学院(UCL)就读,获城市设计硕士。

顾永涛:综合所所长,高级城市规划师,国家注册城市规划师。美国加州大学洛杉矶分校访问学者,在中国城市规划设计研究院工作十余年,主持过乌海总规等重要项目。

规划问道

规划问道