引言

水环境整治方案是海绵城市规划中的核心内容之一,是消除黑臭水体、守住环境底线的重要措施和手段。位于高密度建成区的黑臭水体具有污染成因复杂、河道周边建成度高、改造难度大、生态品质需求高等特点,导致治理难度最大。

本文以深圳市福田中心区新洲河为例,探讨以海绵城市理念为导向,按照“控源截污、内源治理、活水保质、生态修复”为技术路线的水环境综合整治规划编制,以期为类似地区的黑臭水体整治工作提供参考。

随着海绵城市建设在全国各大城市的深入推进,各类海绵城市建设项目也逐渐进入实施阶段。其中,水环境治理,尤其是黑臭水体的整治工作作为海绵城市建设的重要组成部分,逐渐受到政府和技术人员的重视,成为利用海绵城市理念解决实际水系统问题的重头戏。国内专家认为,水环境整治方案要远近结合、统筹考虑,近期着重消除城市黑臭水体,远期着重持久改善和提升水环境质量,守住环境底线。

深圳市作为超大城市,高密度的城市建设模式一直伴随着城市的发展和扩张。在深圳市面临的诸多水环境问题中,有一部分与这种高密度建设模式有直接的关系,建成区存在的36条黑臭水体,其中有近40%的河道位于高密度建成区内。本文以新洲河为例,探讨在海绵城市建设的要求下,高密度建设区黑臭水体综合整治规划的编制方法。

01 基础条件分析

1.1 新洲河片区概况

新洲河位于深圳市福田中心区,河长7.82km,发源于梅林水库以北约3.5km的望天螺,向南流经梅林一村住宅区,穿越北环路,流经莲花北、景田、五洲宾馆、福田保税区,最终排入深圳湾,总流域面积22.3k㎡。

1.2 开发建设情况

对新洲河流域的现状下垫面进行解析,结果显示,除上游梅林水库周边为大面积的绿地外,中下游基本为屋面、道路和铺装,其中屋面所占比例为12.8%、铺装所占比例为26.5%、裸土所占比例为0,流域内整体开发建设程度较高。

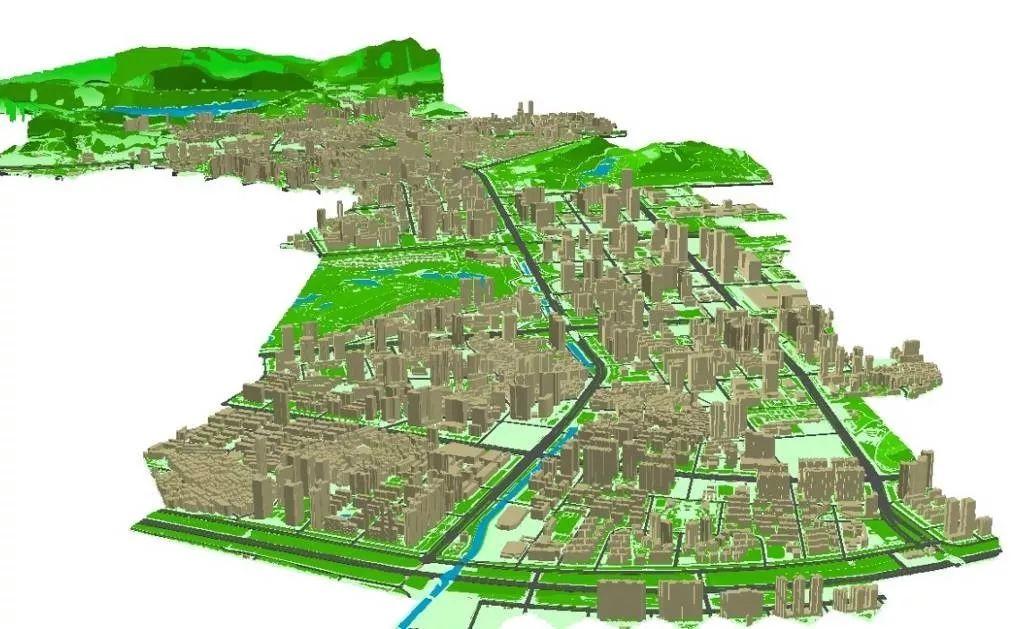

流域内用地类型多为商业性服务业设施用地、居住用地、政府社团用地,且地块多为高密度开发方式,商业办公类地块的容积率多为2-4之间,部分地块容积率在5以上。流域范围的三维高程图如下图所示。

流域内市政道路排水管网均实现雨污分流,绝大部分的管网于2000年后建成。部分旧村(如皇岗村、河背村),仍存在雨污混接、错接现象;流域内地形北高南低,雨水通过重力流排入深圳湾海域,雨水排放基本顺畅。至2018年,流域内已经修建雨水管网(涵)总长度约135.2km,其中合流制雨水管约0.7km,分流制雨水管约117.1km,分流制雨水渠约17.4km。

1.3 水环境现状

新洲河上游箱涵段为暗涵,梅林片区的雨污混流区域污水进入箱涵内,在北大医院段箱涵暗涵末端采取总口截流,上游混流污水收集至沿河截污干管中,由于污水变化系数大,箱涵末端经常存在污水溢流现象。中游北大箱涵至深南路段污水进行了截流,采取滨河污水处理厂尾水补水,河道内水质较好。深南大道至河口段进行了截流,但是河道受到下游感潮河段的影响,水质较差,局部时段仍为黑臭水体。

1.4 水环境问题成因分析

(1)排水设施不完善,部分区域仍存在雨污混流的情况

新洲河流域由于开发建设时间较早,部分小区或地块内部仍为雨污合流,或错接、混接导致的雨污混流,生活污水直接进入河道。福田区正在推进小区正本清源工程,总共涉及1285个小区,目前已达标354个,仅占比27.5%,有待进一步推进。

新洲河上游为暗涵,部分河段污水管网接驳不完善,导致部分排放口未接入目前的截污系统,初期雨水和混流污水直排进入河道污染水体。

(2)现状截污箱涵的溢流

现状截排箱涵系统基本可以确保旱季污水不直接入河,但在暴雨期间,溢流污水进入河道,影响河道水质。同时,雨水、污水与河沙通过截污箱涵流入水质净化厂,由于未配备相应的末端初期雨水处理设施,造成水质净化厂超负荷运行,影响出水效果。

(3)生态基流短缺

由于上游水库截留与河道两岸截污箱涵的实施,旱季和枯水季节,河道生态基流十分短缺,河道自净能力基本丧失,生态功能缺乏。

(4)河口水动力不足,感潮期水质变差

新洲河下游河道河床较低,低潮位以下的水体无法自排,污水在河道内留存;同时下游河段为感潮河段,受潮汐影响污染的外江水倒灌,致使河道水质污染更为严重。

02 水环境综合整治规划探讨

2.1 总体思路

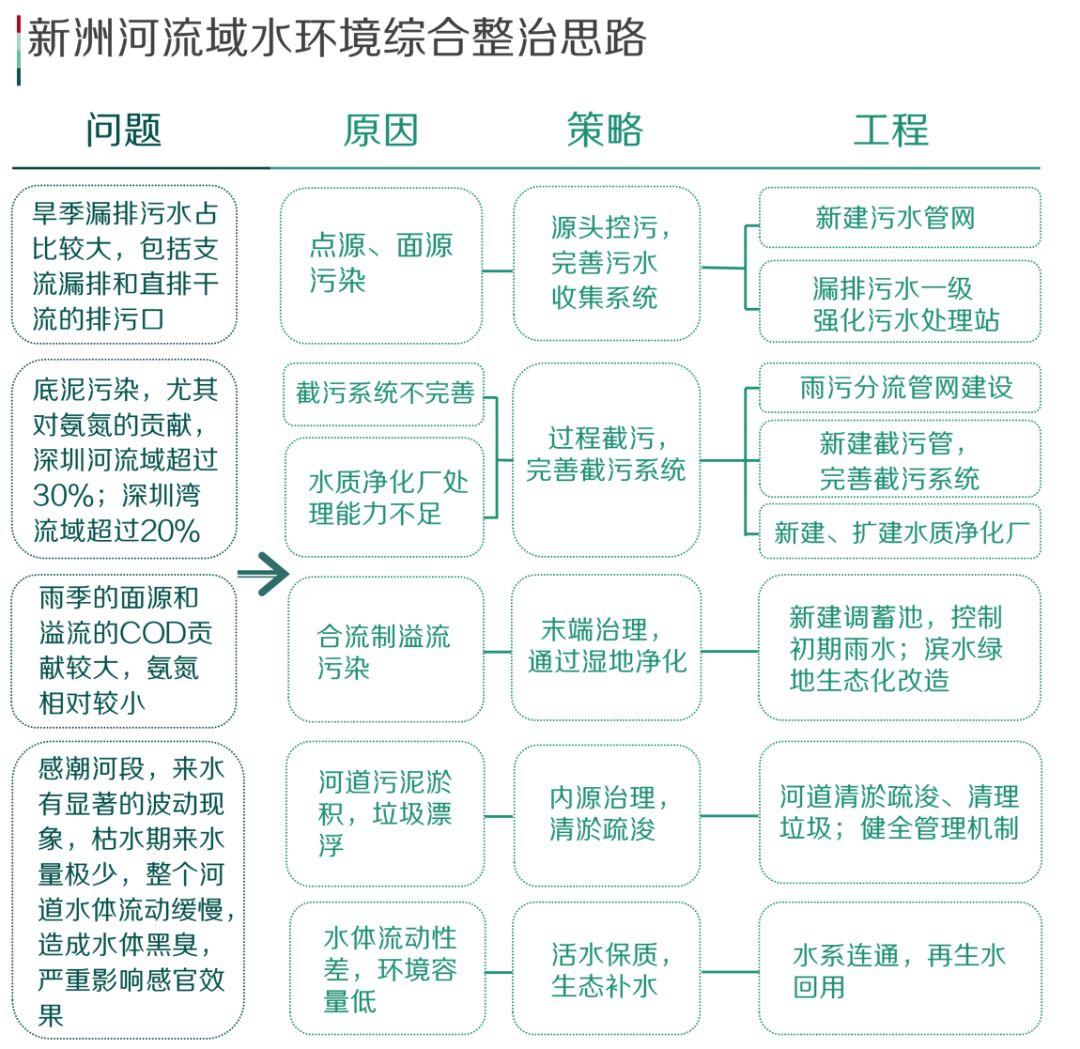

针对新洲河的水环境现状与成因,以海绵城市建设“源头减排、过程控制、系统治理”为核心理念,提出以“控源截污、内源治理、活水保质、生态修复”为技术路线的水环境综合整治规划方案,并落实至具体的工程措施。

2.2 控源截污

(1)地块径流总量控制

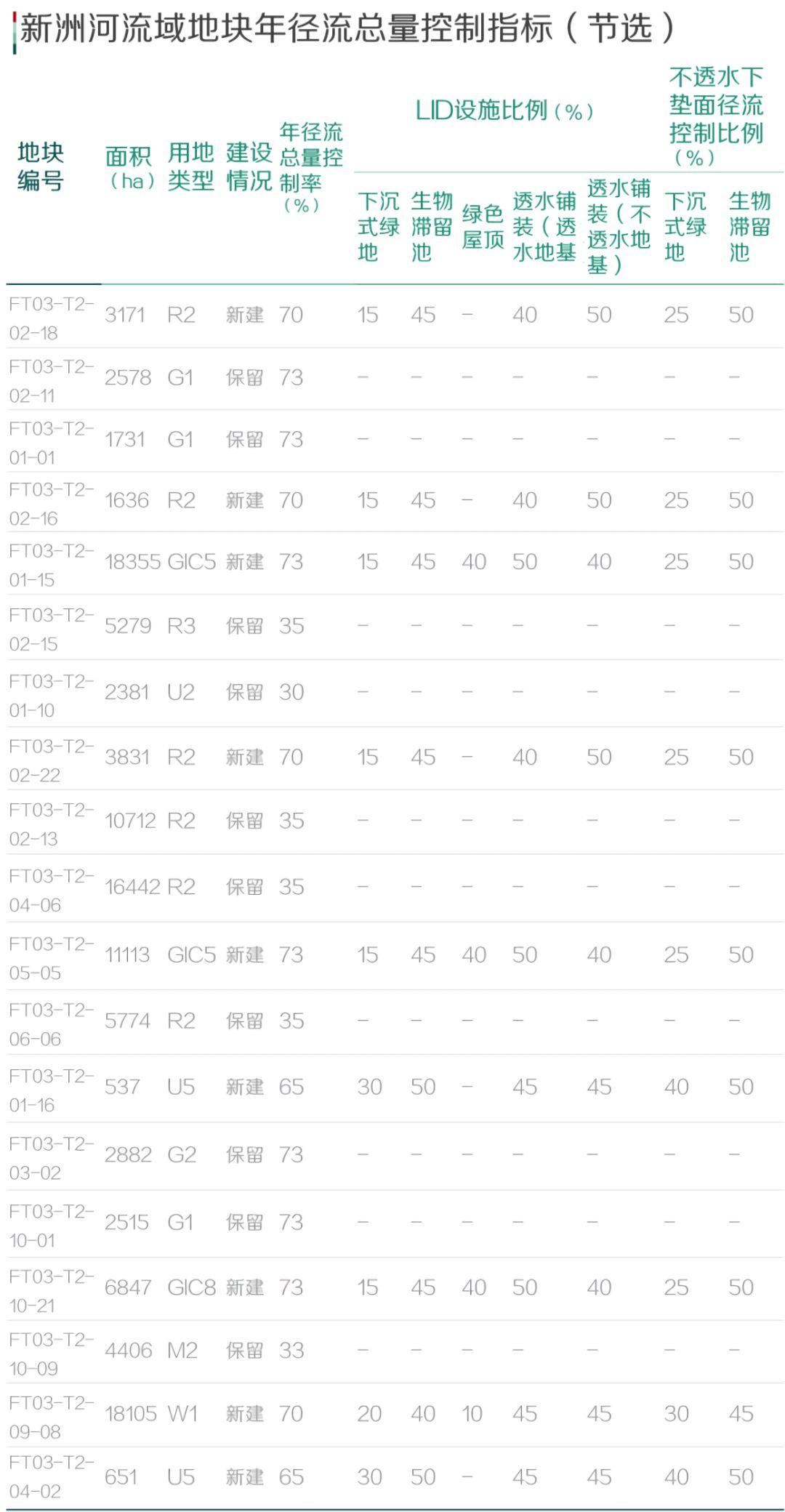

根据典型地块的年径流总量控制率及各地块的建设规划情况、用地性质、绿化率等差异,将海绵城市建设的目标和控制指标分解至地块和城市道路,明确建筑与小区、道路、绿地和城市水系的海绵城市控制指标,以达到雨水径流总量控制的目标,源头削减面源污染。

通过以上地块海绵城市指标的确定,使得地块在未来开发建设中,能够将海绵城市控制指标纳入到全过程的建设管控,保证在地块源头削减径流和面源污染。其中,“新建”包括新建地块和城市更新中拆除重建的地块,“整治”是指城市更新中综合整治的地块,“保留”是指现状已建成规划保留的地块,“不透水下垫面径流控制比例”指受控制的硬化下垫面(产生的径流雨水流入生物滞留设施等海绵设施的)面积占硬化下垫面总面积的比例。

(2)正本清源改造

针对新洲河流域内目前存在的合流或混流排水的小区,开展正本清源改造工程。福田区正本清源工程一期43个、二期83个、三期233个未达标小区进行雨污分流改造,经估算可减少进入河道的漏排污水量约为0.21万m³/d。

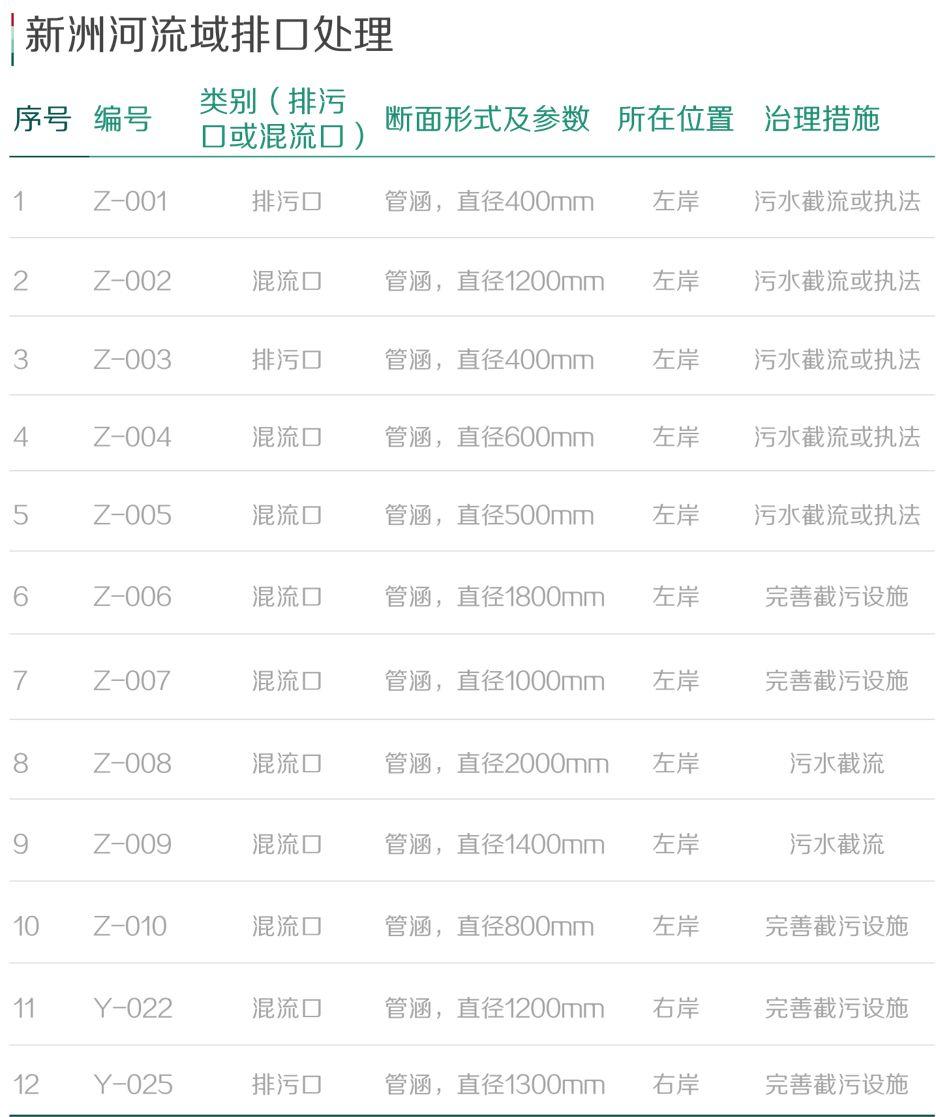

实施新洲河河口段水质改善和驳岸改造工程,通过采取“控源截污”技术对沿岸的12个直排排污口进行接驳或执法处理,避免污水直接入河。

(3)完善污水收集系统

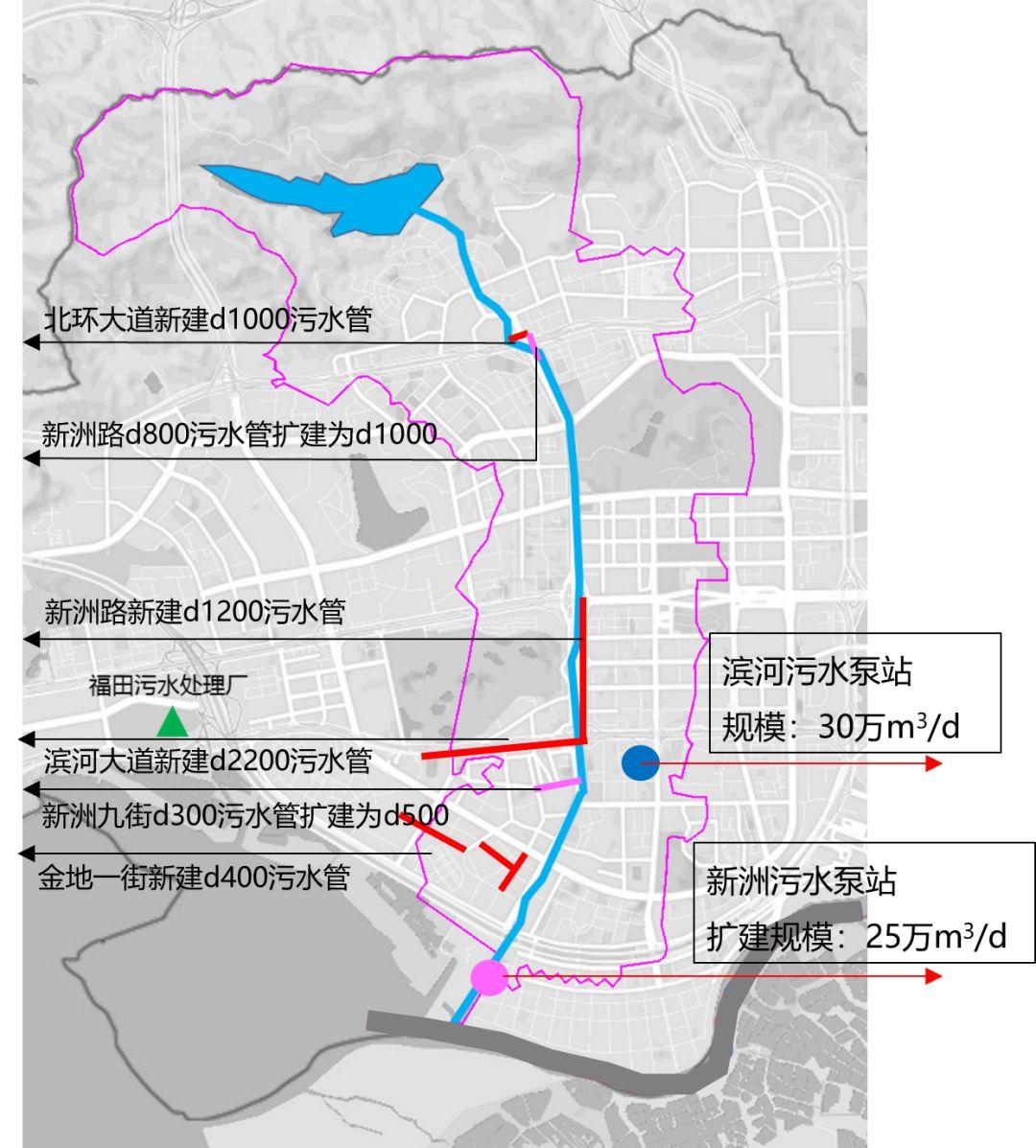

对流域内部分负荷较大的污水管/截污管进行扩容改造,包括北环大道新建d1000污水管、新洲路d800污水管扩建为d1000、滨河大道新建d2200污水管等。同时,加强管理泵站和管网系统,定期维护。

2.3 活水保质

为解决新洲河在枯水期生态基流较少、河道自净能力较弱的问题,通过再生水和水库水补水的方式增加河道基流,改善水体水质。主要包括以下方式:

一是加快推进福田污水处理厂再生水利用工程,对该厂的出厂水质进行提标,力求出厂水质达到地表Ⅳ类水标准后,经中水管网输送至上游作为河道的补给水源,补水规模2.5万m³/d。

二是通过梅林水库进行补水,补水管上接梅林水库放空管,沿梅林路布设DN1600管道,沿北环大道辅道向西布设DN400管道,向南沿新洲路辅路、商报东路至现状北环暗涵出口处的补水点处,再向南延伸至五洲宾馆补水点处,总长3.54km,设计补水量为1.5万m³/d。

三是通过建设莲花山西北侧人工湿地,引入滨河污水处理厂尾水,水体经湿地系统进一步自净处理后再补入河道,实现新洲河高质量生态补水。

2.4 内源治理

针对新洲河河口段水动力不足,受潮汐影响污染的外江水倒灌致使河道水质污染更为严重的现象,通过采取强制水体交换的措施改善河道水质。高潮位关闸挡潮,低潮位开闸排水,利用潮汐动力将大部分河道水体外排,在低潮位仍不能自排的,通过新建泵站强制抽排至下游深圳河,实现上游河道低水位运行的条件。通过减少河道水体体积的方式加大水体的交换频率,达到河道水质改善的目的。

底泥污染释放造成的内源污染也是新洲河水环境提升的关键问题之一,建议在新洲河下游污染较为严重的河段,重点考虑底泥疏浚及异位固化/稳定化和底泥淋洗技术,其他河段包括污染较轻的干流河段,对于底泥的疏浚应慎重考虑,建议优先采用原位覆盖和原位生化处理技术。

2.5 生态修复

新洲河现状驳岸形式以梯形断面为主,右岸贴近居民区和高层建筑,左岸紧邻新洲路等快速路,用地十分有限。河道生态化改造措施主要以二级栈道与不对称驳岸的组合为主,营造开敞大气的河岸空间;完善沿河慢行线,构建流域生态线,通过采取丰富河流功能、突破河道形态、建设低冲击示范区、修复沿河生态系统等工程治理方式,确保水环境质量有效提升。

暗渠揭盖:结合周边地块及道路改建逐步实施暗渠揭盖,近期新洲河上游部分河段暗渠揭盖,远期全面拆除覆盖河道上的路面结构及高架道路,重新挖掘河道,重塑河道形态;旱季时引再生水厂及水库水补水,使河道长年不断流;采用复式断面,平时满足公共活动的需求,雨洪时期能保障洪水排泄。

03 问题讨论

3.1 高密度开发地块海绵城市建设

高密度开发模式下,海绵城市建设的空间有限,适宜应用的海绵城市设施和布局也受到限制。新洲河流域在开展海绵城市源头减排项目过程中,也面临这种问题,包括建筑零退线、绿地率低、地下室全覆盖等建设形式,大多数的海绵设施无法在这种条件下应用。针对这种情况,提出以下的海绵设施或组合,应适应高密度开发条件下的地块海绵城市建设。

(1)蓝色屋顶

蓝色屋顶是指在不适宜建设绿色屋顶的条件下,通过增加限流设施对屋面雨水径流进行临时滞留,延迟雨水径流到达下游管道的时间,降低峰值流量。主要有两种方式:

一是提高屋顶雨水口高度形成一定高度的调蓄水位,并增加限流设施,通过限流设施实现对屋顶雨水径流的排放和蓄积控制;

二是在硬化屋顶铺撒一层蓄水材料(如陶粒)。通过松散的蓄水材料层,降低雨水在屋面的流速,增大蒸发从而达到滞、蓄作用。

(2)立面雨水收集

超高层建筑立面面积大,可充分收集立面雨水,导入室内后经过处理,用于空中花园的浇灌,实现建筑内部对雨水的吸收、消化和利用,减少对地面排水系统的压力。

(3)高分子吸水材料

利用部分吸水高分子材料(如多孔纤维棉等)的吸水性质制作有一定强度的吸水设施,实现雨时吸水、旱时补水的作用。优点是集渗透、缓冲和排放功能于一体,渗透系数高、缓冲容量大,支持植物生长;缺点是使用成本较高,维护较为复杂。

(4)雨水回用池

根据高密度开发地块对雨水回用的需求,合理确定雨水回用池的容积,雨水回用池宜收集屋顶、绿地等较为洁净的雨水,经过沉淀、消毒等工艺后进行利用。也可以作为雨水调蓄削峰用途,在进行雨水收集及初期雨水弃流后,错峰排出。

3.2 高度建成区的河道整治工程

黑臭水体治理、河道综合整治等工程项目虽然解决的是河道内的问题,但需要应对和实施的大部分工程都是位于河道外,即“黑臭在水里,根源在岸上,核心在管网,关键在排口。”

在高度建成区开展河道综合整治工作,往往面临空闲限制大、措施落地难、老城区集中、治理成本高等问题。对于这种情况,新洲河的综合整治主要采取“明确顶层设计、河道内工程项目专项开展、河道外工程项目分期分区开展”的方式进行,主要是结合城市更新项目、道路绿地改造项目同步实施,提高工程措施的可实施性和落地性。

结语

水环境综合整治、尤其是黑臭水体治理,是一项系统性的工程,需要在规划层面作好顶层设计,统筹各项工程措施的开展与实施。对于高密度建成区的黑臭水体治理,由于其存在问题的复杂性,更需要一个契合实际、易于实施的整治规划方案。

本文以深圳市新洲河为例,探讨了在高密度建成区内开展黑臭水体治理工作的技术思路、方案,以及应对高密度开发、高度建成所引起问题的解决措施,为深圳市和全国其他类似地区提供参考,仅作抛砖引玉,未来仍需在实践中进一步深化与完善。

参考文献:

作者

张亮,华南理工大学环境工程硕士,现就职于深圳市城市规划设计研究院

编辑、排版 / 陈程

图片 / 作者绘制

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):基于海绵城市理念的高密度建成区黑臭水体综合整治规划初探

规划问道

规划问道