提要

交通承载力作为科学确定城市密度分区的重要影响因素,目前尚未引起足够重视。深圳在新一轮城市密度分区调整优化研究中,将交通系统作为评估密度分区和地块容积率测算的定量分析指标,分别从宏观层面、中观层面和微观层面,系统建立了交通承载力和城市开发强度之间的互动评估模型,并在方案编制前、中、后不同阶段采用静态交通评估和动态交通评估相结合的技术手段,通过反复迭代和评估测试,最终确定基于未来交通规划方案基础上的深圳市新一轮密度分区方案以及不同用地类型的地块基准容积率。密度分区视角下的交通定量评估理论和技术方法,有利于促进城市用地和交通系统的协调发展,为大城市密度分区决策提供科学依据,同时也可以为国内外城市提供借鉴和参考。

关键词

密度分区;容积率测算;交通承载力评估;方法研究

(全文刊登于《城市规划学刊》2020年第1期)

本文引用格式:周军, 谭泽芳. 交通承载力评估在密度分区及容积率测算中的方法研究及应用实践——以深圳为例[J]. 城市规划学刊, 2020(1): 85-92. (ZHOU Jun, TAN Zefang. A research on method and application of traffic carrying capacity evaluation in density zoning and FAR measurement——taking Shenzhen as an example[J]. Urban Planning Forum, 2020(1):85-92.)

密度分区,又称强度分区,以容积率指标为核心的建设强度管控是城市规划体系的重要组成(薄力之,2019),主要用于城市控制开发规模和划定空间分布。密度分区划定需要综合考虑城市的自然禀赋、发展目标、社会公平、土地效益、景观环境以及基础设施容量等各种因素,是城市实现精细化管理的政策手段和技术工具,对于城市的空间形态塑造和社会经济发展具有重大意义,应尽可能保证其规划方法的科学性。

综合交通承载力是指在研究范围和研究时段内,城市综合交通设施能够实现的人或物的最大移动量(郑猛,等,2008)。综合交通承载力反映规划交通系统的规模和格局是否能够为这座城市提供更为适宜生产和生活的交通条件和通勤环境(齐酷,张贵祥,2016)。交通系统具有可量化评估特点,将交通承载力评估方法融入密度分区方案制定过程,可以从规划源头上加强城市开发强度和交通系统之间的协调发展,大大提高密度分区政策的科学性和可信度。

纵观国内外大城市的密度分区发展历程,政策制定者更多关注的是城市形态、空间环境、社会公平等定性影响因素,对于综合交通承载力的评估应用还是远远不够,导致城市交通拥堵、人口分布失衡等问题突出。本文结合深圳目前正在开展的密度分区研究项目,系统探讨综合交通承载力评估与密度分区方案协调互动的研究框架、技术流程和方法,为城市密度分区提供科学的交通模型定量支撑。

1 交通承载力评估的发展现状

1.1 发展历程

(1) 2000 年前发展历程——萌芽阶段

密度分区制度起源于西方国家,最早出现于1874 年的匈牙利布达佩斯,其后美国纽约(薄力之,2019) 和德国柏林分别于1916 年和1925 年开始通过密度分区进行城市开发管控,这些早期的密度分区划定工作基本没有涉及交通承载力评估内容。

1960 年代以后,日本、新加坡和香港等一批亚洲国家及城市开始引入西方的密度分区制度,并在实践过程中考虑交通的影响因素,定性引入轨道站点对周边地块容积率的局部调整思路,但在全局层面缺乏系统的定量评估方法和总体研究框架。

(2) 2000—2010 年发展历程——起步阶段

中国城市在密度分区研究领域起步相对较晚,比较具有代表性的城市是深圳。深圳在2001年开展的《深圳经济特区密度分区研究》中提出了以宏观、中观、微观三个层面对密度进行多层次控制的技术方法(周丽亚,邹兵,2004)。容积率的确定与城市开发规模、空间布局、交通条件等密切相关,开展微观层面交通评估目的在于科学平衡微观层面地块开发的强度,避免局部片区过于交通拥堵等问题。因此,为了得到合理的容积率基准和调整系数,应首先分析和选取地块容积率计算因素,然后建立开发量与密度分区基准、公式调整系数关系的交通评估方法,通过不同密度分区基准和调整系数的反复验证,形成最终的结果。

宏观层面采用“总量分配法”,通过综合考虑人口、环境、城市设施因素,推算出规划期末的全市总建筑规模。中观层面建立以“服务条件、交通条件、环境条件”三大因素为核心的基准密度分区模型,全市划定“高、中高、中低、低”四类密度分区(唐子来,付磊,2003)。微观层面则在密度分区确定的基准容积率基础上,结合地块的规模大小以及周边交通条件进行调整。该研究成果系统建立了全要素导向下的密度分区和地块容积率测算的完整研究框架和技术方法,并首次将交通条件作为定量影响因素嵌入到密度分区中微观模型,为后续开展密度分区中的综合交通承载力评估研究提供了很好的基础。

(3) 2010年后发展历程——探索阶段

2013 年,深圳首次在《深圳市城市规划标准及准则》中设置“密度分区与容积率”章节(周劲,等,2013),并将轨道、道路调整系数作为测算地块容积率的重要因素,为控规层面修正地块容积率提供了理性的技术工具,标志着交通承载力研究在国内城市密度分区实践中的创新和突破。但是,该方法并未统筹研究基于交通承载力容量约束下的全市开发总规模与调整系数之间的关系,这种从局部地区或地块出发自下而上的密度修正可能会导致宏观总量上的失控问题。

国内其它城市如武汉、佛山,均积极探索将交通承载力评估纳入密度分区的研究方法。这些城市大多采用多因子叠加分析法,将“交通、服务和环境”三大因素进行权重赋值,虽然权重系数作了一定调整,但是整体思路和技术方法没有太多突破,依然处于探索阶段。

1.2 现状问题

国内外城市的密度分区研究中,交通承载力评估应用经历了由无到定性再到简单定量分析阶段,交通评估的重要性受到行业越来越广泛的认可。但是,目前交通承载力评估不管是从研究思路、价值导向还是整体框架、技术方法,均离科学化现代化精细化管理决策目标存在较大差距,具体问题如下:

(1) 评估深度不足

密度分区优势在于解决城市宏观层面的总量失控,实现城市中观层面的分区管控要求和细化微观层面的控制原则和方法(金探花,等,2018)。但是,目前国内外密度分区项目交通承载力评估主要偏重于全市宏观层面,面向交通分区和地块对象的中微观层面评估深度相对不足。

(2) 评估方法不足

虽然近年来交通模型技术已发展到一定程度,但更多是侧重于对交通设施方案及交通政策的定量分析,应用于城市密度分区研究较少。传统的交通模型很难适应密度分区对于不同方案测试的定量反馈要求,而且也很难处理好宏观建筑总规模和片区开发规模的合理传导诉求。这需要在顶层框架设计上构建从宏观到中微观方案之间的传导和反馈机制,并完善交通承载力评估的技术方法。

(3) 评估互动不足

交通出行分布和结构与城市开发规模和空间分布息息相关、相互影响,交通系统承载力和运行状况反过来也影响着土地利用及空间结构。目前,两者互动反馈严重不足,导致宏观层面的区域开发量与交通设施供应量不匹配、微观层面的局部常发性交通拥堵等问题频发。

2 交通承载力评估思路、框架和方法

2.1 研究思路

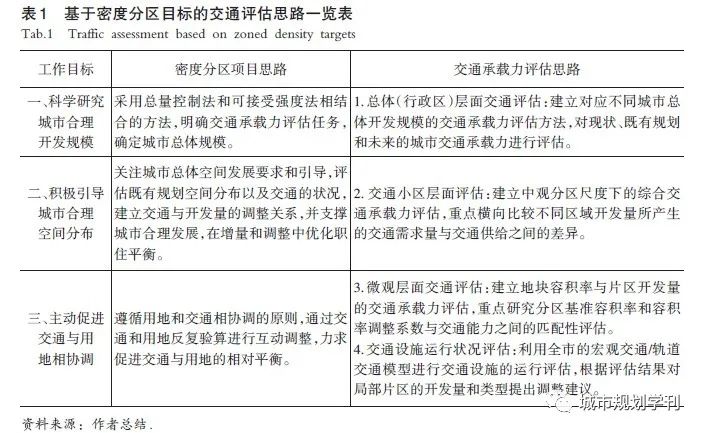

密度分区规划重点要解决的关键问题包括三方面:一是城市合理开发规模;二是城市开发在空间上的合理分布;三是实现交通与土地利用的相互协调。交通评估应紧紧围绕城市密度分区关注的核心发展目标,从整体框架设计到实施路径和技术方法进行研究创新,具体评估思路见表1。

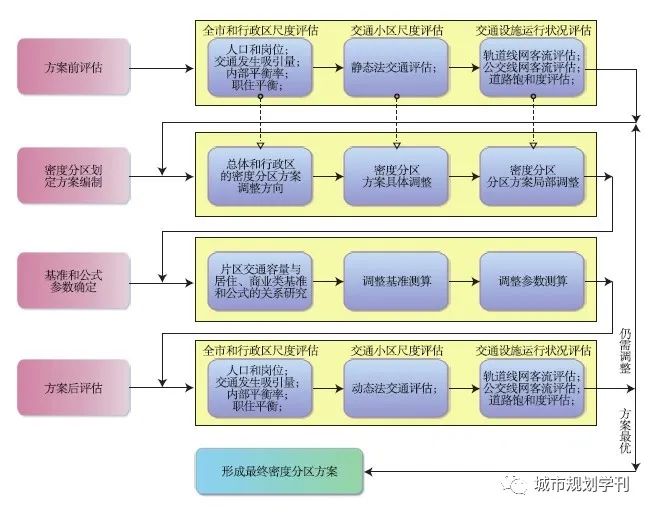

2.2 研究框架

密度分区的分区方案以及基准容积率确定需要在方案编制前、初步方案编制阶段、基准和容积率公式确定以及方案编制后四个阶段,从全市(行政区)层面的宏观尺度、交通小区层面的中观尺度、以及地块层面的微观尺度,分别建立土地利用方案与交通系统承载力之间的互动评估体系,在算法上进行反复迭代和校核调整,最终制订出与城市交通系统相协调的城市密度分区最优方案。结合目前国内城市规划和交通模型技术等具体情况,本文提出适用于国内大中城市密度分区研究的交通承载力评估框架(图1)。

图1 密度分区中交通承载力评估研究框架图

2.2.1 阶段一、二:密度分区划定方案编制(前)评估

该阶段重点是划定全市密度分区基准方案,根据基准方案将全市规划建筑总规模在空间上分配下去,并通过交通模型定量评估来判断划定的密度分区方案是否合理。该阶段的交通评估方法主要是基于基准密度分区方案确定的土地利用方案,通过交通承载力评估来识别规划交通系统与基准用地方案之间在空间及规模上的匹配性问题,并根据评估结果对密度分区方案进行调整。交通评估包含三层次内容:全市及各行政区尺度评估主要指导密度分区方案的调整方向,交通小区尺度评估主要指导密度分区方案的具体调整, 交通设施运行状况评估主要指导密度分区方案的局部调整。

(1) 全市(行政区) 层面交通评估:评估已有土地利用规划方案是否符合城市总体规划确定的目标和规模,交通评估主要采用人口岗位分布、职住平衡率和内部交通出行率等宏观性指标,对分区修订方案提供宏观的调整方向。

(2) 交通小区层面评估:交通承载力评估采用静态对比测算方法,通过比较各交通小区的交通供需平衡关系,采用片区交通饱和度指标来协调土地利用与交通的关系(张晓东,等,2012),主要用于指导密度分区具体方案调整。

(3) 交通设施运行状况评估:利用全市的宏观交通模型和轨道交通模型进行轨道线网、公交线网和道路网等主要交通走廊和关键节点进行交通状况运行评估,对比分析主要走廊和关键节点情况,对局部片区的开发量和类型提出调整建议。

2.2.2 阶段三:基准容积率和公式参数制定评估

该阶段侧重在全市密度分区方案基础上,进一步确定密度分区不同用地类型的基准容积率以及地块容积率修正公式。该阶段交通评估重点研究片区交通容量与不同密度分区、不同类型用地的基准容积率及公式参数的定量关系。为了得到合理的容积率基准和调整系数,需要建立开发量与密度分区基准、公式调整系数关系的交通评估模型,并进行不同密度分区基准方案和参数系数的反复测试,最终得到基准容积率方案及调整公式。

2.2.3 阶段四:密度分区划定方案后评估

虽然密度分区和基准容积率方案是在交通模型反复迭代测算基础上确定,但是由于密度分区方案还需要考虑除了交通以外的其它各种复杂因素,不能保证最终方案与交通之间的协调。因此,有必要对形成的最终分区方案进行交通后评估,评估方法同前。此阶段评估会产生两种结果:一是两者属于协调状态,则无需再次调整分区方案。二是部分地区的交通供需平衡状况较差,密度分区方案仍需调整。这就要求返回密度分区的划分编制方案系统进一步优化调整分区方案,并同步修正基准和公式参数,重复前述三个阶段的交通评估工作,直至达到最优。

密度分区作为调控城市开发强度的政策工具,除了考虑技术层面的规划合理性,也承担着地方政府的规划开发意图使命。这就要求不能一味单向的要求密度分区方案根据交通承载力进行调整,有时候需要反过来根据密度分区方案来优化调整规划交通系统。

2.3 评估方法

本节重点介绍前面评估框架中阶段一的静态交通评估方法、阶段三的微观层面参数评估方法以及阶段四的动态交通评估方法。静态交通评估方法主要确定基准的密度分区方案,动态交通评估方法主要用于对基准密度分区方案的优化,容积率测算公式的交通评估主要确定片区内地块的容积率和调整系数。其它传统的交通评估方法,比如全市(行政区)层面的宏观交通评估和交通设施运行状况评估主要利用传统的宏观交通模型计算得到,这里就不再赘述。

2.3.1 确定基准密度分区方案的静态法交通评估

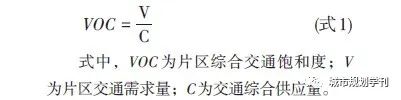

静态法交通评估是指在不考虑出行方向的前提下,研究不同交通设施能力下各片区开发量所带来的交通需求差异,主要用于确定基准密度分区方案。静态法交通评估对每个交通小区的交通设施供应量、土地开发类型和开发规模所产生的交通需求量进行承载力匹配度评估。交通供应量为片区在一定的交通设施下理论上提供的交通承载力。交通供应量主要由轨道、常规公交和道路小汽车三部分承担机动化出行,其中道路小汽车和常规公交共用道路资源,可将这三种交通设施统一折算为机动化人次/高峰小时(谭泽芳,2013)。

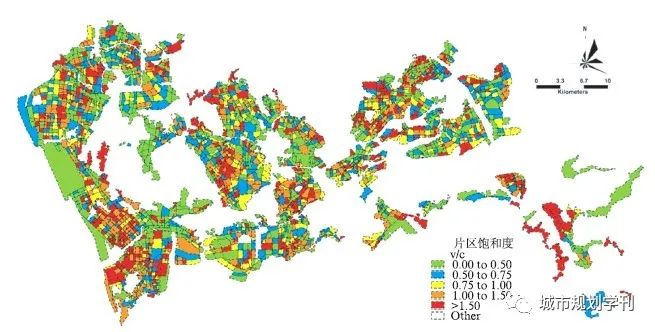

静态法交通评估主要用于测算开发量与供应量是否匹配,因此静态法适用于确定基准密度分区方案。土地利用是交通需求根源,与交通网络的分布形态密不可分(钟远岳,钟广鹏,2019)。交通需求量是由建筑类型、开发规模和交通出行率等共同决定(谭泽芳,2013)。参考道路的饱和度指标,本次评估提出片区综合交通饱和度,该值通过各个片区的交通需求量与供应量(包含轨道、常规公交和道路小汽车)的比值进行表征,计算方法见公式1。

由于静态法是不考虑方向的,当片区综合交通饱和度(VOC) 达到0.75,方向不均匀性导致局部产生拥堵问题会比较突出,而当VOC 达到1.5 时,片区内的平均出行时间会延长约1倍,因此采用以下的评价标准:0.5≤VOC<0.75,片区开发强度合适;对于0≤VOC<0.5,片区开发的交通需求有余;0.75≤VOC<1,开发强度偏高;1≤VOC <1.5,开发强度较高;VOC≥1.5,开发强度过高。

2.3.2 确定基准容积率公式和调整系数的交通承载力评估

目前,国内大中城市大多进入了轨道交通快速发展阶段,轨道设施作为大运量交通出行工具,相对于传统道路设施在地块容积率测算中应该起到更加重要的作用。按照公交导向开发(TOD)的规划理念,最理想的状况是全市建筑增量均增加在轨道周边地区,但是从现实的角度出发,非轨道地区也需要有小部分的增量。为了兼顾现实和理想,本次密度分区基准容积率是先确定无轨道情况下交通承载力所匹配的合适值,然后考虑轨道影响因素计算得到。

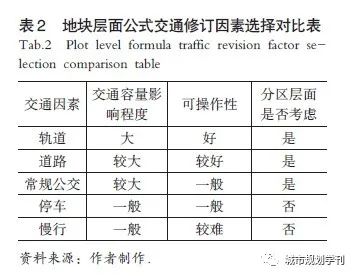

(1) 确定地块容积率交通影响因素

容积率确定与城市开发规模、空间布局、交通条件等密切相关。从交通角度出发,应从交通容量影响程度、可操作性和分区层面是否考虑等三个方面综合分析,确定交通调整因子。一般而言,交通关键影响因素包括轨道、道路、常规公交、停车、慢行等设施(表2)。

(2) 计算片区道路交通承载力

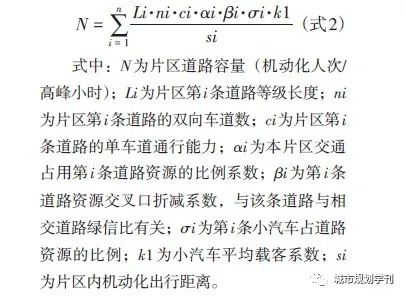

各密度分区的交通承载力主要包含道路小汽车、常规公交和轨道的承载力,由于小汽车和常规公交均以道路为依托,因此可以先计算无轨道情况下道路交通承载力(用于计算基准计算值),计算公式如下:

(3) 研究基准容积率和轨道调整系数

由于居住类和商业类出行特征差异较大,因此本研究中将其分为居住类和商业类两类。容积率合适值与基准容积率以及轨道调整系数相互制约,基准容积率定得过高则轨道调整系数幅度变小,基准容积率定得过低则轨道系数调整系数幅度变大。因此,各密度分区设定的基准应在基准计算值附近,并适当考虑标准的延续性,略高于基准计算值。

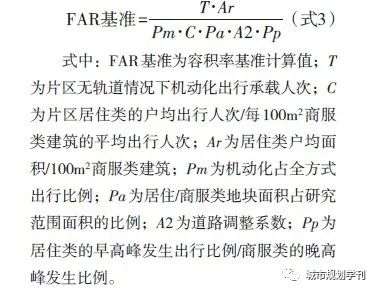

居住类容积率计算过程中地铁和道路调整系数不宜重复修正,一般取两者中的较大值。因此,居住类容积率基准主要考虑无轨道情况下,扣除道路调整因素后得到基准容积率计算值,计算公式如下:

2.3.3 确定密度分区最终方案的动态法交通评估

静态法交通评估可以横向评估不同片区的交通需求量/供应量的关系,但难以准确评价考虑出行方向叠加后的效果,而全市的宏观交通模型/轨道交通模型虽然可以得到具体交通设施线路(轨道和道路)的评估结果,但难以直接评价各片区具体的差异。因此,本文提出动态法交通评估,主要将宏观交通模型/轨道交通模型客流分配结果划分至交通小区范围内,即考虑出行方向的前提下评估各片区的轨道/道路拥堵的差异,用于判断密度分区方案前后的差异,饱和度过高的片区作降区处理,以进一步优化密度分区基准方案。动态交通评估的详细计算步骤如下:

(1) 密度分区的基础土地利用数据、人口岗位前景和区域性对外交通出入量更新到宏观交通模型/轨道交通模型,通过模型分配得到轨道线网和道路网的饱和度分配结果。

(2) 宏观交通模型/轨道交通模型的结果导出线网的shp文件,以饱和度取单方向最不利值生成线网的缓冲区(buffer)并计算缓冲区内的饱和度密度,即饱和度/各段所在缓冲区内的面积。

(3) 将缓冲区与交通小区范围的面域进行相交,相交后饱和度密度按相交前的值进行保留。

(4) 通过面转点,并按交通小区尺度空间关联和按权重和面积统计饱和度值,最终得到交通小区范围的饱和度值。

3 深圳密度分区中交通承载力评估应用实践

3.1 密度分区方案编制

3.1.1 交通设施供应量

本项目在密度分区方案形成前,轨道供应量以当时深圳已批的2014 版轨道规划里程753km (深圳市规划和国土资源委员会,2013) 计算,道路设施以次干道及以上约5 441km 计算,公交设施综合现状874 条公交线路和规划道路提供一定比例资源给常规公交计算。一般情况下将三者叠加作为片区的交通供应量,但考虑到轨道和公交的供应能力再高小汽车也有一部分的出行,因此参考现状高峰期间公交分担率极高的香港和日本(约80%—90%)(凌小静,等,2014),以90% 作为片区公交分担率的极限,将片区道路小汽车供应能力除以10% 反算得到的综合承载力与上述三者叠加的片区承载能力进行比较,取低值最终形成深圳市交通供应能力分布图(图2)。

图2 深圳市(2035 年) 交通供应量分布图

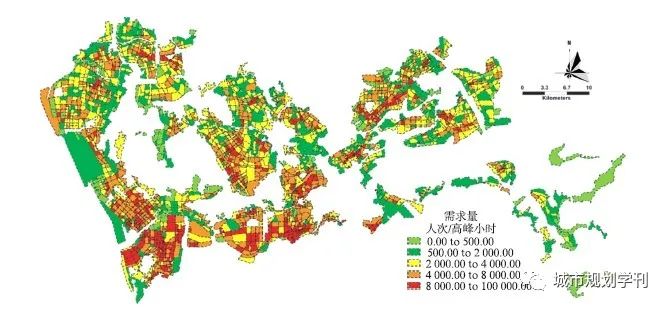

3.1.2 交通出行需求量

交通出行需求决定于土地开发类型、开发强度以及不同土地类型的交通出行特征。本次研究的基础土地利用数据采用深圳法定图则及同时具有法定地位的城市更新和土地整备审批资料(深圳市规划国土一张图系统),结合《深圳市各类用地(建筑)交通出行特征调查》数据和仿真二期宏观交通模型(CTS 模型) 中交通发生吸引特征参数,计算得到规划期各片区的交通需求量(图3)。

图3 深圳市(2035 年) 交通需求量分布图

3.1.3 确定基准密度分区方案

根据前述公式(1) 可以计算得到深圳各片区规划年的综合交通饱和度图(图4)。初步评估结果表明,基于既有规划的交通设施而言,深圳未来开发强度过高或者较高(VOC≥1.5,1≤VOC<1.5) 的片区数量远远大于开发强度合适(0.5≤VOC<0.75) 的片区,空间分布上大部分集中在大前海地区(含宝中)、深圳北站地区、大运新城地区以及大鹏新区。

图4 深圳市(2035 年) 交通饱和度分布图

基准密度分区方案将在既有规划土地利用方案基础上根据上述交通评估结果进行多次调整后得到。开发强度偏高的片区应根据片区规划定位分别采取降低密度分区等级,以降低片区规划的开发量,或者增加交通设施供应能力,并在这过程中与在编的全市轨道网规划进行互动反馈。对于非饱和片区可适当调高密度分区,尤其是处于城市未来重点开发地区范围内的片区。

3.2 基准容积率测算和调整系数

3.2.1 居住类和商服类地块容积率测算

根据前述公式(2),计算全市各片区在无轨道设施情况下的交通承载力。假定片区为1×1km²的标准范围,其中道路网络为方格网结构,其按照深标的低限和高限计算单向道路+常规公交承载力,可得片区道路(含常规公交)单向高峰承载力约1.0—2.0万机动化人次/h。

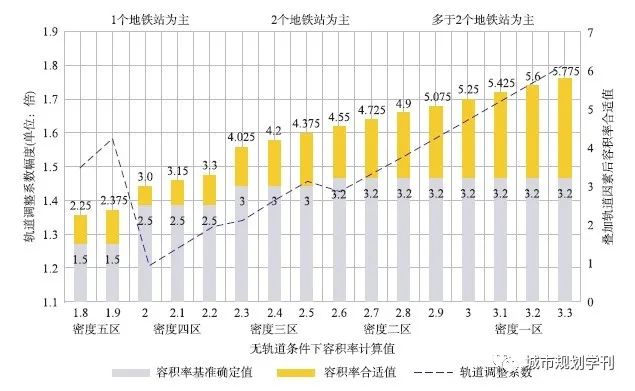

结合深圳的具体实际情况,根据公式(3) 可以计算得到扣除道路因素后居住类基准容积率范围为1.8—3.3。由于密度各区的道路和常规公交设施存在差异,道路和常规公交条件从密度五区往密度一区逐级上升,因此密度五区至密度一区的无轨道条件下的居住类容积率计算值可以在1.8—3.3 变化。同时按照各密度分区配置的地铁站叠加其承载能力得到各密度分区的容积率合理区间,计算得出居住类轨道调整系数的幅度(图5)。

图5 居住类基准容积率和轨道调整系数关系图

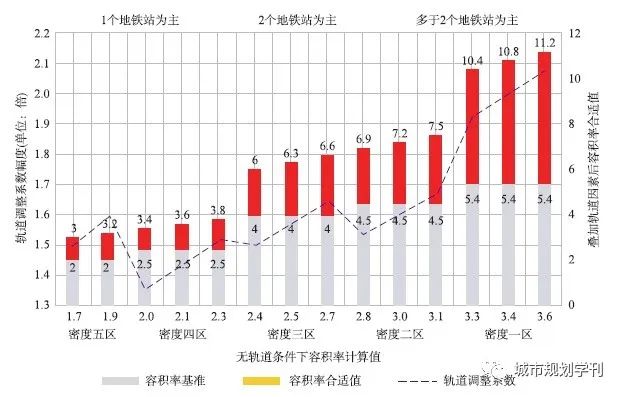

深圳扣除道路因素后商业类基准容积率计算值范围为1.5—2.8,但商业服务类与居住类的容积率有所差异,商业服务类主要集中在密度一、二、三区并呈现高值,同时这部分决定因素是地铁因素,而密度一、二、三区的轨道500m基本实现全覆盖,其容积率基准可以认为已配置1 个地铁站的值,而密度四、五区的容积率基准可在无轨道条件下的计算值附近取值。由于深圳商业服务类的地铁调整系数和道路调整系数是累计相乘的关系,因此商业服务类容积率轨道系数调整幅度需用容积率合适值除以基准值并扣除道路调整因素(图6)。

图6 商业类基准容积率和轨道调整系数关系图

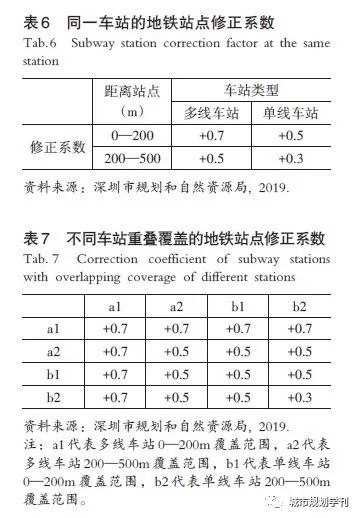

3.2.2 轨道站点调整系数

由于居住类和商业类的调整系数幅度大多数在30%—70% 区间,经过反复测算并在深圳市规划国土一张图系统中利用公式计算出规模总量和各分区总量,最终确定地铁站的修正系数,见表6和表7。

3.3 确定最终密度分区方案

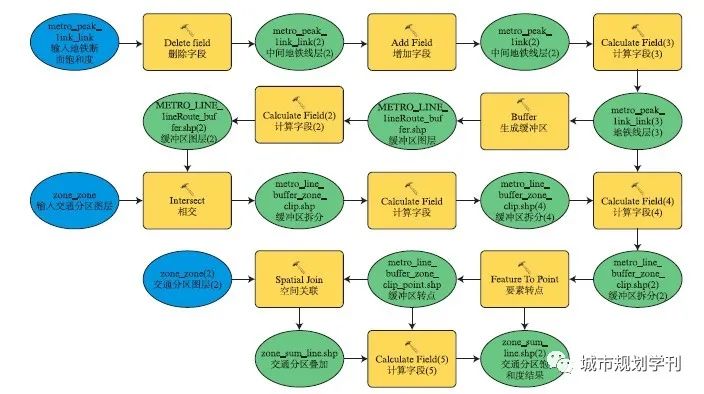

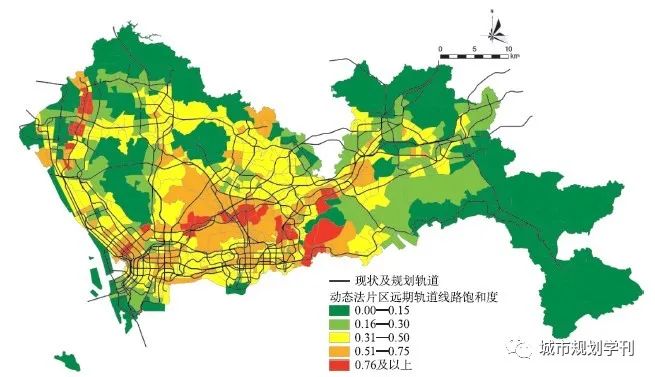

根据最新密度分区方案和容积率推算出的土地利用数据、人口岗位前景和区域性对外交通出入量更新到宏观交通模型/轨道交通模型(此阶段深圳轨道网络规模已提升至1 335km (深圳市规划和国土资源委员会,2018)),按照前述的动态交通评估方法再次进行评估测试。为提高模型运算效率,本研究设计采用ArcGIS的Model builder实现轨道线网客流的自动计算过程(图7),成功计算出远期(2035 年) 轨道线网分配饱和度结果(图8)。

图7 轨道线网客流的ArcGis 的Model 流程图

图8 远期(2035 年) 轨道线网分配饱和度分布图

评估结果表明,罗湖与龙岗、盐田境界线的轨道客流有较大面积的拥挤,同时由于原来2013版《深圳市城市规划标准及准则》中罗湖区密度一区的分区数量较多,占到全区137 个密度分区中的63 个,建议罗湖区适当控制开发规模。经过多轮测试,最终罗湖区共减少至26个密度一区,同时建议研究增加罗湖区的轨道设施供应。

4 结语

我国较多城市目前处于大规模发展阶段或者存量发展阶段,密度分区项目引入和加强交通评估变得越来越重要。本文重点以深圳为例,探讨密度分区方案中采用的交通评估方法,一定程度上为国内城市密度分区研究提供参考。但是,深圳具有较强的特殊性,其研究方法可能不一定完全适合其它城市。展望未来,密度分区项目研究应结合城市规划实际,进一步提高交通评估与规划方案互动协调的可操作性,平衡好城市规划的理想性和不同发展阶段的现实局限性,让城市土地利用与交通系统更加协调发展。

作者简介

周军,深圳市规划国土发展研究中心,副总规划师,综合交通所所长,高级工程师

谭泽芳,深圳市规划国土发展研究中心,副主任规划师,高级工程师

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@vip.126.com

识别二维码 订阅本刊2017-2019年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】周军 谭泽芳| 交通承载力评估在密度分区及容积率测算中的方法研究及应用实践——以深圳为例| 2020年第1期

规划问道

规划问道