从封闭到开放:仙坑村的空间营建与转型—— 一种聚落研究的历史叙事

From Close to Open: A Historical Narrative of the Construction and Transformation of Xiankeng Village, Guangdong Province

顾雪萍

Gu Xueping

彭长歆

Peng Changxin

摘要:东江流域分布着众多客家聚落,它们处于群山环绕的河谷之中,形成了独特的民居建筑类型和聚落空间形态。本文以仙坑村为例,探讨其聚落空间形成与发展的过程,包括大型防御性民居建筑的出现、市场与交通组织的成熟、文化与景观空间的建构,以及堂横屋建筑群的扩张等,并以此揭示东江流域传统聚落空间与形态的共性特征及其形成的原因。同时,通过一个更广阔的空间视角与更细致的历史阐述还原聚落建构的过程,揭示传统聚落空间形成与转变的动力,思及聚落空间变化的内在联系。

关键词:东江流域;客家;山地;方形围楼;堂横屋;聚落空间;营建史

仙坑村隶属广东省河源市东源县康禾镇,是东江流域一处典型的客家山地聚落(图1—图 2)。作为珠江水系的三大干流之一,东江发源于武夷山脉与九连山脉的相接处,自东北向西南流经粤东山区后进入珠江三角洲。东江流域群山绵延,大小河流衍生于山谷之间,村寨市镇便沿着这些河流谷地分布,形成了该流域人居环境的基本格局。

图1 仙坑村航拍图(图片来源:华南理工大学建筑学院提供)

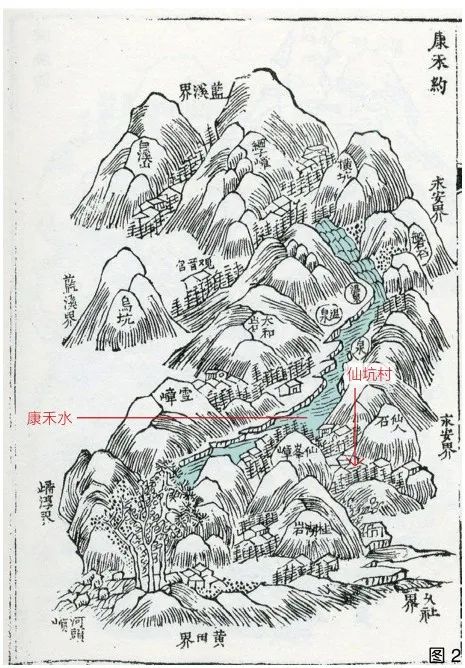

图2 清乾隆《河源县志》舆图中的康禾约 ⑥ 与仙峰嶂(图片来源:顾雪萍改绘自清乾隆《河源县志》县域图及康禾约图)

仙坑村是东江支流康禾水流域内规模最大的村落。在仙峰嶂东麓的小山坳中,泥沙淤积形成适宜耕种的河谷,当地人称为“坑”。仙坑村的建筑群坐落于河谷中央,背对康禾水、面朝仙峰嶂,由两座规模宏大的方形围楼和二十余座小型堂横屋组成。方形围楼位于村落的核心地带,总占地面积逾 8 000 m 2 ,统率聚落建筑群;堂横屋位于方形围楼南北两侧,呈散落式布局。方形围楼与堂横屋是东江流域山区传统民居建筑的基本类型。[1]35 方形围楼高墙环绕、四角设楼,具有极强的防御性[2] ,形成封闭内向的空间格局;堂横屋不设角楼与围墙,大门直面禾埕,与外界相通,具有一定的开放性。集两座方形围楼和与二十余座堂横屋于一体的仙坑村核心建筑群,如何兼具封闭与开放的空间特征,形成不同于一般客家村落的聚居模式?这些建筑群的选址又为何异于一般山地聚落沿山脚等高线分布的惯常做法,而位于耕地中央?[1]24下文试图就这两点作一探究。

仙坑村的建筑规模与营造水平在东江流域并不多见,其完整的聚落格局与丰富的建筑类型既展现了东江流域传统聚落的一般特征,更反映了这座客家聚落的特殊性。因此,探讨仙坑村聚落空间形成与发展的过程,不仅有助于揭示东江流域传统村落发展的历史,也为传统聚落的空间营造研究提供一个可深度剖析的案例。

1 聚落营建:动荡的东江流域与防御性民居建筑

1.1 明末清初的东江流域

仙坑村叶氏家族为客家人,其对先祖的记忆仅能上溯至明末的一次迁徙,迁徙的路线大致为从粤东客家聚居区的兴宁一带向西经五华、紫金到达东江流域[3]3 。仙坑村叶氏先祖明末迁徙时活动的地域范围正是当时动乱最频繁的山区。

在官方史料的记载中,明末东江流域山区的社会秩序长期处于动荡失控的状态之下。

“宏治十年山寇扰乱”,“正德七年秋兴宁大帽山残寇入邑境剽掠”,“正德十三年贼首池仲容等据九连山浰头渚处”,“嘉靖六年和平抚盗曾蛇子等背招倡乱,扰及河源乡村”。① [4]478 对官府造成巨大冲击的,是嘉靖三十九年(1560)河源蓝能的“贼寇”长驱直入惠州府城东郊,攻破城东十里处的涌口,官兵不能抵挡。“自是两江群盗并兴,弥满归善、长乐 ② 、海丰之间,大群数千人,小群数百,凡数十百群。” ③ [5]65 隆庆三年“割古名、宽得、琴江七图,治安民镇,县名永安”。 ④ [5]67 永安县的设立,是明末官府在东江流域山区社会动荡的情境下试图规范地方秩序的重要举措,通过设立政治军事据点,维护社会秩序、规范经济行为,继而推行赋役制度、推广王朝教化。然而永安建置后直到清康熙年间,东江流域山区的“寇患”仍未能禁绝。⑤ [4]479

① 清乾隆《河源县志》卷十二《纪事》。

② 长乐县,即现在的五华县。

③ 明万历《永安县志》卷一《建置志》。永安县,即现在的紫金县。

④ 明万历《永安县志》卷一《建置志》。

⑤ 清乾隆《河源县志》卷十二《纪事》。

⑥ 康禾约,清代河源县地方行政单位,仙坑村属康禾约。现为康禾镇。

仙坑村叶氏先祖从兴宁迁徙至河源的经历可与明末东江流域山区的社会状态相叠加。在明末清初东江流域山区特殊的历史情境与地理区位上,他们处在相同的社会秩序与经济秩序之中[6] ,从而影响了仙坑村叶氏在建立村庄时对于营建方式和建筑形式的选择,以及在经营乡村时采取的经济手段。

时人记载当地的民居:“琴江迳见前自贼起,乡人各自为寨,亦曰围,委土可以为师保” ① [5]108 ,“乡落茅屋尤多,近亦多筑土楼已备不虞” ② [4]260。明末清初东江流域山区的民居形式,与当时“盗寇”频出、相互攻伐的历史背景相关。乡人的村寨称“围”,显示了这是一种高墙环绕并具有高度防御性能的建筑物;而“委土”“筑土楼”则显示了建筑的主要工艺为土作。故而集中居住的、具有高度防御性的土作建筑,在很长一段时间内是拥有一定经济基础的村寨在营建住屋时的选择。

1.2 因防御而兴的方形围楼

方形围楼是客家人在东江流域山区动荡的社会背景下发展起来的民居建筑类型,具有显著的防御功能和内向性居住空间的特点。[7] 建筑平面为矩形,三面外墙高耸,由夯土筑成,仅高处设狭小窗口采光;正面围以矮墙,前临半圆形水塘;水塘宽广深奥,利于防御、排水和防火。矩形的四角设楼,亦夯土筑成,突出于四周外墙,且高于主体建筑之上,四面设射击孔,作瞭望、攻击之用。方形围楼的内部空间由堂屋与横屋组成。堂屋即建筑中轴线上的厅堂,前后一连几进,构成整座建筑的礼仪性序列,是家族祭祀、议事的公共场所。堂屋左右设横屋,横屋以天井组织空间,是家族日常生活、居住的地方。方形围楼内部空间复杂,天井狭小、通道曲折幽深,横屋的过厅与廊道均可设门防守,极具内向性。

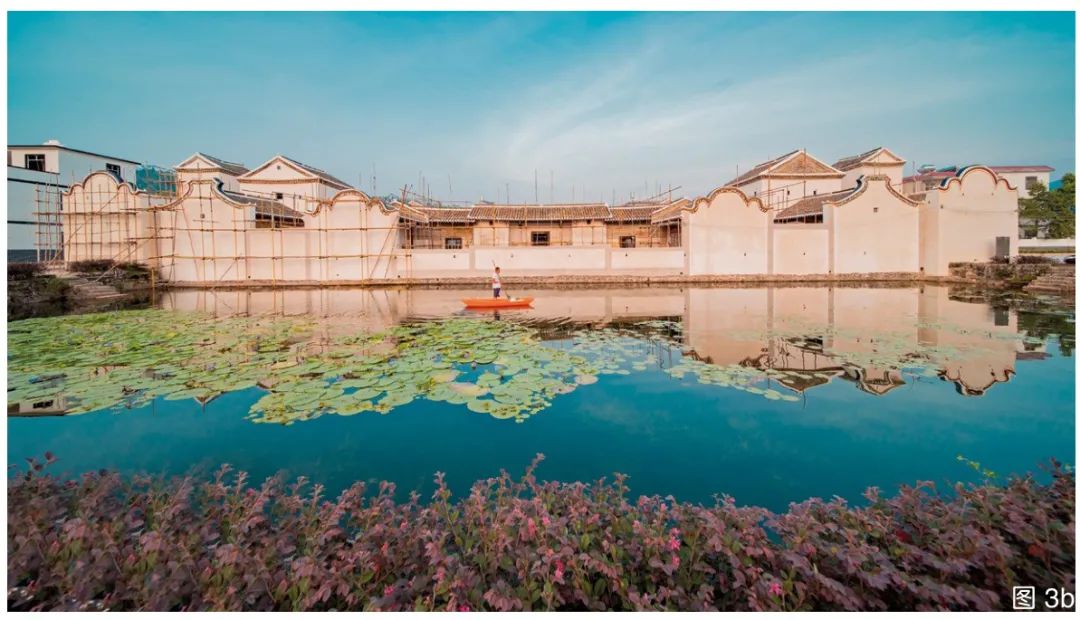

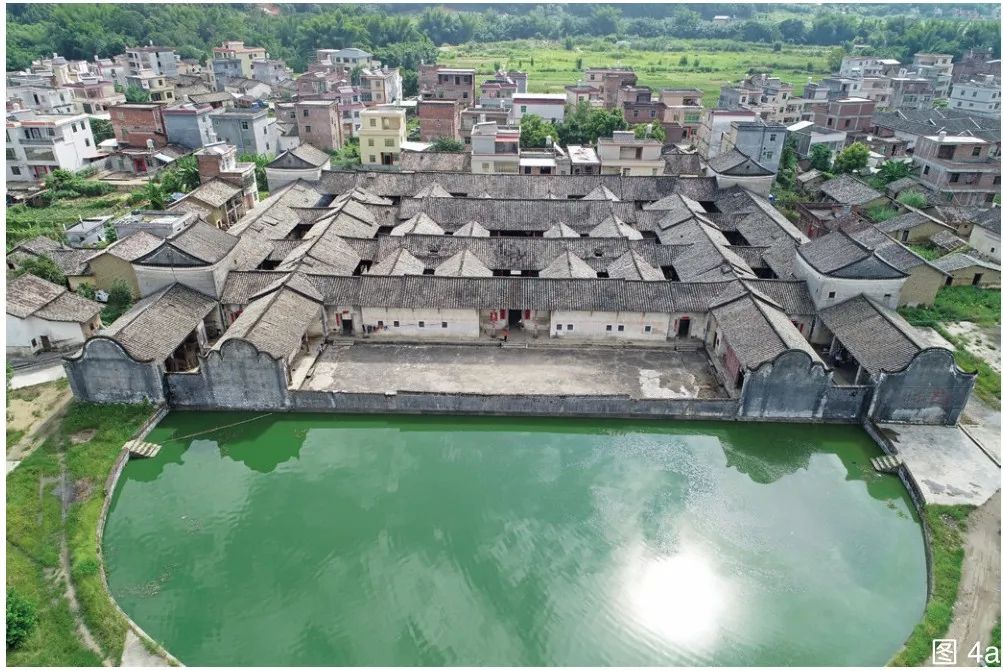

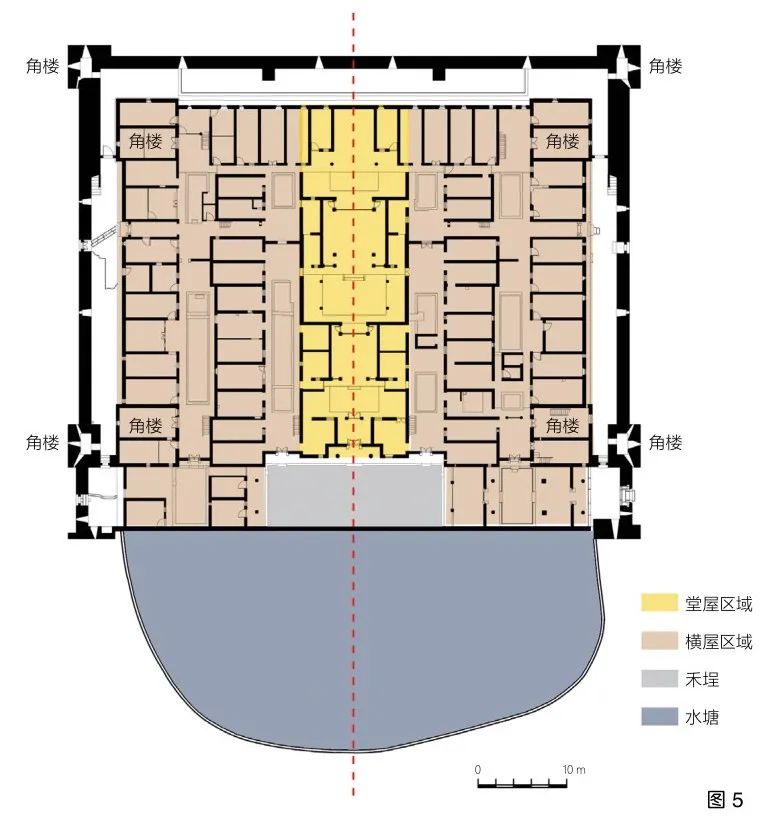

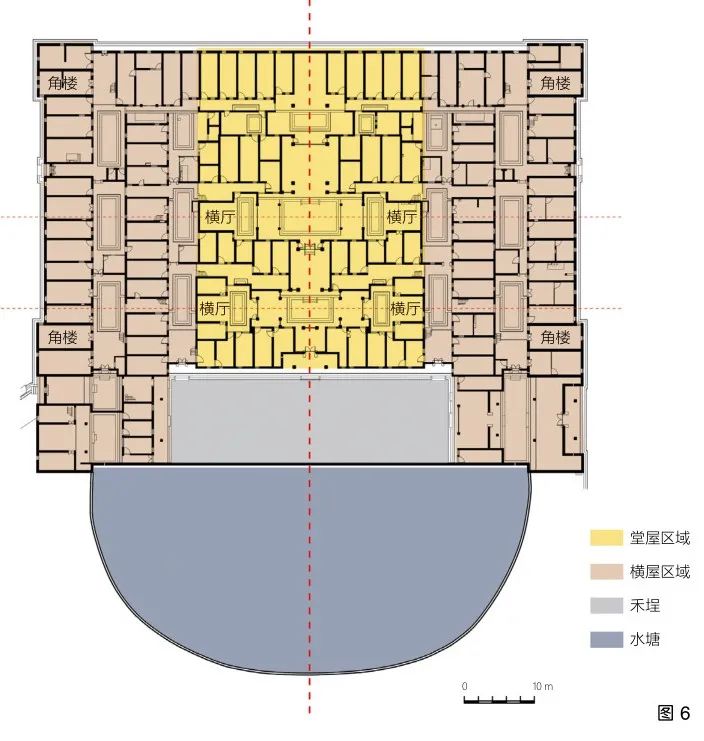

仙坑村共两座方形围楼,一名“大夫第”,兴建于清乾隆年间,因于方形围楼外建石围墙,围墙四角再设角楼,故俗称“八角楼”(图 3);另一名“司马第”,兴建于清嘉庆年间,号称“九天二十七井,屋内有厅、厅内有房,共一百零八间” [3]7 ,俗称“四角楼”(图 4)。两座建筑均位于谷地中央,坐东朝西,面朝仙峰嶂、背对康禾水,前后均为农田。八角楼“大夫第”占地面积 3 377 m 2 ,为四堂四横结构,中轴堂屋共四进,左右各两排横屋,周围三面高墙、四角设楼;其外再围高逾 6.4 m,厚逾1.4 m 的石围墙,形成内外两套森严的防御系统,建筑群前部开挖半圆形水塘(图 5)。四角楼“司马第”选址于八角楼南侧不远处,占地面积 4 725 m 2 ,体量巨大、空间复杂。从空间格局看,它实际上是四堂四横结构的变形,其扩大规模的方式在于将中路厅堂两侧厢房的廊变成厅,设两进厅,从而构成横向的次轴线,从外观看就类似于四堂六横的格局(图 6)。

图3a. 仙坑村八角楼“大夫第航拍(图片来源:华南理工大学建筑学院提供)

图3b. 八角楼“大夫第”正面(图片来源:东莞市万科房地产有限公司提供)

图4a. 仙坑村四角楼“司马第”航拍(图片来源:同图 3a)

图4b. 四角楼“司马第”正面(图片来源:同图 3b)

图5 八角楼“大夫第”平面图(图片来源:华南理工大学建筑学院提供)

图6 四角楼“司马第”平面图(图片来源:同图 5)

八角楼与四角楼的营建,标志着防御性聚落空间的成型,反映了村落营建者应对动荡的社会环境而采取的空间策略。两座大规模方形围楼的兴建,需依仗强大的人力与物力,很容易使人猜测这是属于整座村子或整个家族的集体行为。然而当时仙坑村的人口并不多,叶氏族谱亦将其建造归功于某位先人的财富:八角楼由叶本崧兴建,花费十数年、“耗资巨万”建成[3]6 。《河源县志》中也记录了其事迹:

叶本菘,贡生,康禾人。有才犹施与,邑中义举无不乐为。乾隆间岁大饥,时乡中乏粟,菘贷得金数百,采谷数百石出糶,谷价遂平。又出资多置山锄,家给一柄。往山锄蕨以救饥。全活甚众,寿八十。③ [4]272

那么,在这座耕地资源贫瘠的山区聚落中,叶氏家族在经营乡村的过程中何以能积累庞大的财富?他们对乡村经济的经略又对聚落空间的营建产生了怎样的影响?

2 聚落经营:市场的繁荣与文化的建构

2.1 交通枢纽与产业经营

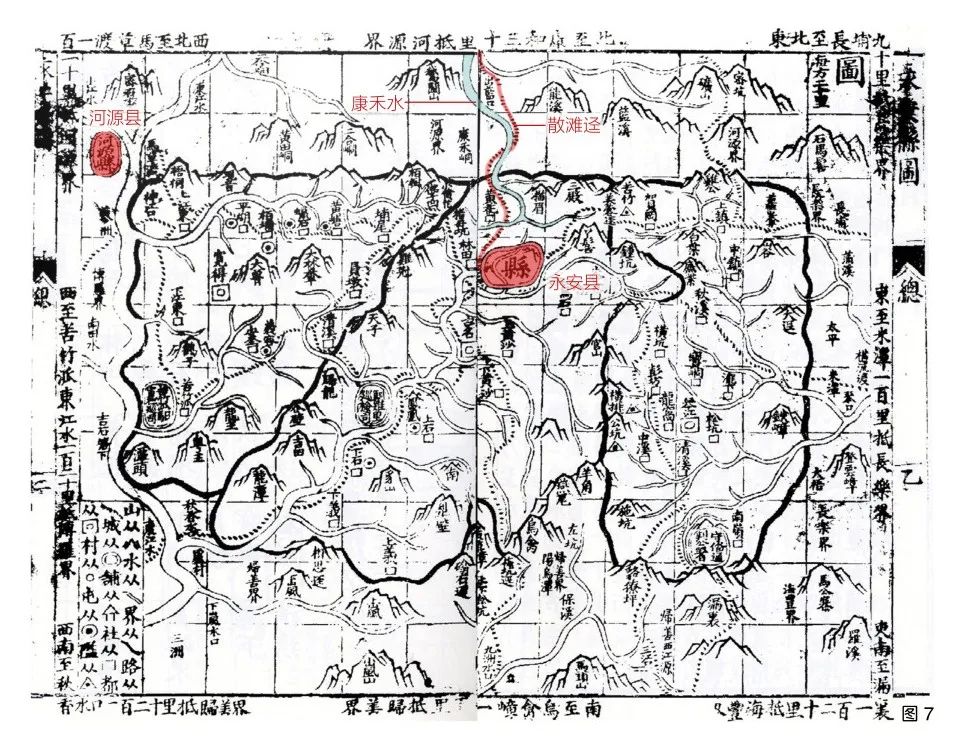

前文述及明末东江流域山区社会动荡直接导致了永安县的建立,而仙坑村所属的康禾约界临永安县。地方志书在谈及永安建城选址之时,多次说明其地“通连康禾”。从永安县城通往康禾约的道路称“散滩迳”,这条“散滩迳”便是从永安县沿着康禾水往北经过仙坑村到达东江的交通孔道,也是立于万山之中的永安县城通向东江最短的一条道路(图 7)。而要从河源县城到达永安,过东江沿康禾“散滩迳”而入,为首选之路,“南至永安则隔水登岸由康禾至青山子一路,又有由梧桐峰至百埔一路,由石公神至百埔一路,又有由苦竹泒至伯公凹一路,若夫便行人之路则又有望于好施者焉。” ④ [4]61

图7 明万历《永安县志》县域图中的“散滩迳”(图片来源:顾雪萍改绘自明万历《永安县志》县域图)

① 明万历《永安县志》卷一《山川志》。

② 清康熙《永安县次志》卷十四《风俗》。

③ 清同治《河源县志》卷十三《耆德》。

④ 清同治《河源县志》卷二《建置略》。

这条由永安县通康禾约到蓝口镇的路线,往北又可经龙川县到达赣南地区[8] 。从北宋至民国,将粤东沿海的盐产贩运至赣南销售是一项长盛不衰的民间贸易活动[9] 。这其中一条私盐运输线路是从海丰县沿海经永安、河源、龙川、和平到达赣南,沿线的众多人口被卷入私盐贩运产业中。[10] 通过“散滩迳”入东江逆流而上,是从永安县城到达私盐运转中心的龙川县最方便的线路。私盐由挑夫沿山路进行运输,从永安县到仙坑村需一日脚程,仙坑村因此成为贸易线路上的中间站,叶氏家族也参与组织私盐贩运。

除了沿交通要道组织经济活动,叶氏家族经营乡村、获取资本的基本手段在于对山区土地和资源的开发。事实上,正是明末迁入东江流域的客家移民揭开了该地山区大规模开发的序幕[11] 。仙坑村叶氏除在山间谷地开辟农田种植农作物外,最值得注意的是他们对仙峰嶂上茶田的开发,以至于清乾隆时期的志书在描述仙峰嶂时,特意说明其地“产仙茶,味甘美” ① [4]318 。当时康禾约的村民多以种茶为生:“岭南山地产茶者多,而河邑独盛。上管、康禾诸约,居人生计多赖于此。春夏之交,贾人丛集,采茶恒于清明前,香嫩色美。迟采者贱至霜降后复取新芽,谓之霜茶,味尤佳,然不多得。” ② [4]456 仙坑村的茶田位于仙峰嶂东麓的低矮丘陵上,紧邻村落,村民在此开垦、种植、采卖,使之成为仙坑村生产空间的重要组成部分。清乾隆之时,仙坑村的茶田开发已形成规模,茶叶的销售市场和流通渠道也已经成熟,成为河源县有名的物产。

明末移民对东江流域山区进行开发的另外一项重要举措是开采矿产。明嘉靖《广东通志》载:“韶、惠等处,系无主官山,产出铁矿。先年节被本土射利奸民,号山主、矿主名色,招引福建上杭等县无籍流徒,每年于秋收之际,纠集凶徒,百千成群,越境前来,分布各山峒,创寮住剳。” [12] 前文所述永安建县的过程便与磜头山矿工举事直接相关。“康禾约之白溪山界连永安产锡矿” ③ [4]391 ,仙坑村地近永安县,叶氏家族很可能因地利之便,主导山中矿产开采,以此谋取经济利益 ④ 。

仙坑村成为永安县北通东江要道上的枢纽。从粤东沿海而来的盐产、从永安县北山坳里开采的矿产,都循着这条通道源源不断地进入东江水道。仙坑村生产的茶叶与山货,也通过本地市场源源不断地流转出去。叶氏家族对乡村产业的经营,使他们获得了巨额财富,得以支撑如八角楼与四角楼这样大规模的营建活动,而乡村经济所依赖的市场与交通组织,也推动了仙坑村聚落空间的变化与发展。

2.2 市场与交通的建设

农村市场是当地产品向上流动的起点,也是外来商品向下流动的终点,占据着区域市场体系的基础环节。[13] 村落中市场的设立,标志着它成为一定区域内的物资流转中心。而市场空间所具有的公共属性,成为聚落空间特征由封闭转向开放的起点。史料中对仙坑村市场的记载,与两座神庙相关:

康禾关帝庙 在下迳仁和墟,原二栋。乾隆辛亥年叶荫堂、黄士容倡建,道光十六年叶玮堂、叶锡采等又增建上栋,今三栋庙貌巍峨。⑤ [4]54

康禾五显庙 在下迳仁和墟。原二栋,嘉庆二十三年叶佑堂、叶玮堂又倡捐建多一栋。今三栋庙貌极壮观。⑥ [4]54

关帝庙与五显庙都位于仁和墟中,仁和墟位于仙坑村北侧通向蓝口镇的交通节点上。关帝庙与五显庙是作为墟市中心的公共建筑被建立起来的,在市场中不仅作为民间信仰的祭祀场所,还作为经济活动中议事、调解和仲裁的空间。这种临交通节点设“市场—神庙”的组合模式在珠江三角洲经济发达的传统聚落中广泛存在。[14]关帝庙与五显庙原来均为两进的庙宇形制,后加建为三进,面貌“巍峨”“壮观”,表现出规模大、工艺精湛的特点。虽然现在仁和墟早已不见踪迹,但从神庙的形制规模和数量仍可推测墟市对于聚落的重要性,以及当时市场经济的繁荣程度。仙峰嶂上的茶叶、白溪山中的锡矿和粤东海边的盐产,以及来自各地从事交易的人群都曾聚集在仁和墟中。

仙坑村对于市场的经营与主导,依赖于从永安县通向东江的交通线路。所以在乡村的经营与建设中,对村落周边交通的维护成为叶氏家族代代相继的责任。

叶佑堂 康禾人,授职州同。……跌马磜山路崎岖,系通永邑大路,行役多艰难。倡首捐资,用石砖修造八十余丈,至今行人蒙其利。⑦ [4]275

叶锡鎏,康禾附贡生。……约中沙公凹当孔道。山路崎岖,用石砖修造六十余丈,又倡建龙王墩一带路。道光辛卯、壬辰两岁大饥,商诸昆季,发粟赈贷。贫民德之。寿六十七。 ⑧ [4]276

叶氏家族对仙坑村周边交通设施的营建,最重要的当为跌马磜山路和沙公凹山路。跌马磜是仙坑村北部的山峦,康禾水流经此处往东转了一个大弯,由仙坑村通往蓝口镇不再沿河岸而行,而是走跌马磜的山路取直线,故而跌马磜山路是蓝口通永安的重要通道。但由于山路漫长崎岖,不利行走,叶氏家族便在此修筑石路,以方便人员往来和货物运输。跌马磜山峦的中央有一小块凹地,名为牛头坳,山中泉水汇集于此,是翻山越岭的来往者停驻休憩的地方。叶锡鎏在此处修筑了茶亭,为旅途者提供遮蔽风雨的歇息之地。叶锡鎏还修建了仙坑村南部通往永安的沙公凹山路和龙王墩道路,再往南,一座精美的石拱桥被建立起来沟通康禾水两岸,名鹅胸桥。如此,构建了仙坑村的南北交通干道,强化了村落的枢纽位置。(图8)

图8 仙坑村交通路线图(图片来源:顾雪萍改绘自谷歌卫星图)

2.3 文化与景观的建构

仙坑村叶氏在经营乡村时,除了采取经济手段之外,还着重采取了文化手段,并且完成了经济身份与文化身份的双重建构。登云书院是仙坑村尝试进行乡村文化建设的产物。

康禾文昌阁 在下迳濂洲寨上,一连四栋。前环濂水,后枕仙峰。楼直上可望十里之遥 ,周围松竹地甚幽雅,士人多读书于此。道光巳丑年叶佑堂建,江大史绍仪造其馆题。有诗曰:“松涛四壁月三更,楼上银灯几点明。夜半忽闻天籁响,万山围住读书声”。至今勒石。⑨ [4]54

① 清乾隆《河源县志》卷十一《山川》。

② 清乾隆《河源县志》卷十一《物产》。

③ 清乾隆《河源县志》卷五《场地》。

④ 调研团队采访了村支书和村里多位老人,获知其祖先曾在附近山中开采锡矿经营产业。又县志中记载附近白溪山有锡矿,与村民说法吻合,故作此推测。

⑤ 清同治《河源县志》卷二《宫宇》。

⑥ 清同治《河源县志》卷二《宫宇》。

⑦ 清同治《河源县志》卷十三《耆德》

⑧ 清同治《河源县志》卷十三《耆德》。

⑨ 清同治《河源县志》卷二《宫宇》。

康禾文昌阁,即《叶氏族谱》记载的登云书院,建筑基址尚存。书院位于仙坑村北部的小山岗上,周围松竹环绕,景致幽雅。康禾水流经村落到此处转而向北,书院恰位于村落下游的水口处。登云书院为三开间三进格局,沿着山岗台地层层向上抬高,最后一进为楼阁,即供奉文昌帝君的文昌阁。登阁可望十里之遥,仙坑村及周边河流山峦尽收眼底。

叶氏家族在村中建成登云书院,延请馆师、纳四方学子,使其成为当地有名的教育机构。叶氏家族自第二代起就有意识地建构读书人的身份,至第四代完成了士大夫身份的转变。此后,他们与当地士大夫集团建立了良好的关系,河源文化名人江绍仪为登云书院题额赋诗,并与叶氏家族结为姻亲。倡建关帝庙的叶荫堂官至布政司,其父叶景亭、母陈氏因之获朝廷封赠 ①[4]178 ,至今仙坑村南侧山麓的陈氏墓边仍留有关于封赠纪录的“圣旨碑”。在历代《河源县志》中,仙坑村叶氏共计十人见于记载,前后跨越六代人,内容多为他们为地方建设和社会稳定做出的贡献。在这种重视教育、崇尚仕途的文化氛围中,仙坑村叶氏重新命名了村落中的重要地点和建筑物。如八角楼匾额名“大夫第”、四角楼匾额名“司马第”,此外还有逢源屋、明德堂和崇德堂等,反映了儒家的教化在一座偏远山区聚落的影响力。登云书院的建立更是将这种崇儒的风气推向高潮,书院所在的山坳原名坳子头,其下河水原名康禾水,后来这两处地点分别称濂洲寨和濂水。叶氏家族对书院的建设、管理和日常运营进行持续投入,对村落中的文化资源进行重构,这些经营活动树立了他们地方文化引领者的地位。

因登云书院具有重要的教化意义,“登云书声”名列“仙坑八景”之首。仙坑村聚落景观的营造活动引人注目,位于村落之南荆竹窝的痴谷岩被浓墨重彩地记载于本地志书之中:

痴谷岩 在康禾约下迳荆竹窝上。半山左有观音堂一座,右有山岩一所,深约丈余,可坐二席,极幽僻。观音堂旁上筑有傑阁亭,回栏曲折、林木荫翳、禽鸟翔集,儘有可观。嘉庆丙寅年叶碧堂等倡首捐建,杨前令名“登璐”。题有诗以志之,诗云:“屋外青山不费钱,眼前盛景即登仙。一门高士烟霞癖,万载有人楮墨缘。夙抱闲情怜水石,暂捐尘虑洽鱼鸢。忙来辞却梅花去,再访风光指点妍。”至今勒石。② [4]235

① 清同治《河源县志》卷七《封赠》。

② 清同治《河源县志》卷十二《古迹志》。

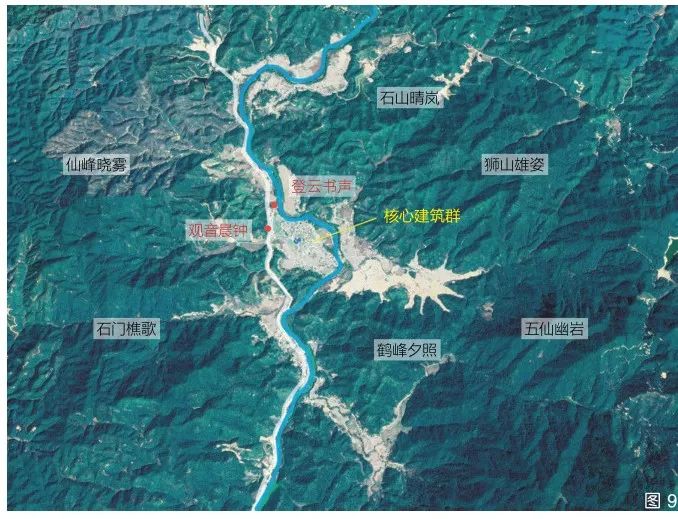

痴谷岩的建设,依山造景、开发洞穴、立主厅堂、构亭设廊、树立碑铭,具备了传统社会中景观营造的许多经典元素,不同于普通乡间相对随意的造景。除登云书院与痴谷岩外,“仙坑八景”其余六景均与周边山地自然景观相关,简练概括了仙坑村周边景色在不同时间、气候之中的显著特征(图9)。虽然“仙坑八景”中只有两景为人造景观,但对自然山水进行文化层面的建构赋予了它们在聚落中作为景观空间的含义。叶氏家族对村落周边环境的经营,促进了聚落景观作为一种文化概念的成型。

图9 “仙坑八景”空间示意图(图片来源:同图 8)

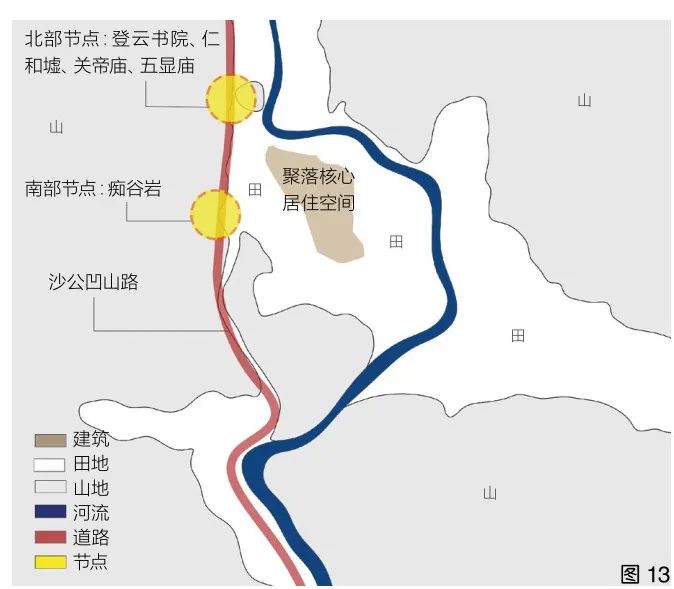

仙坑村对市场与交通的经营,催生了如市场、神庙、茶亭、道路和桥梁等建筑与设施,它们沿着从永安通向蓝口的干道分布,在空间格局上与以四角楼和八角楼为核心的居住建筑组群分离。其中墟市与神庙位于村落北侧山坳处,与登云书院共同扼守北方水口,构成聚落北端最重要的公共空间组团。以登云书院、痴谷岩为代表的村落文化景观的建构,则依赖于村落周边更广阔的山水格局,使这些景观空间环绕于聚落四周。

仙坑村市场的繁荣与交通的顺畅标志着东江流域山区社会进入稳定状态,乡村文化的建构暗示了区域社会的思想意识趋于一致,乡村景观的擘画则反映了人们拥抱周边自然山水的放松心态。因此,村落周边公共建筑与景观的营建具有开放的色彩,而村落中心居住组团的建设与扩张也发生着变化。

3 聚落扩张:堂横屋的兴起与河流岸线的移动

3.1 堂横屋的兴起

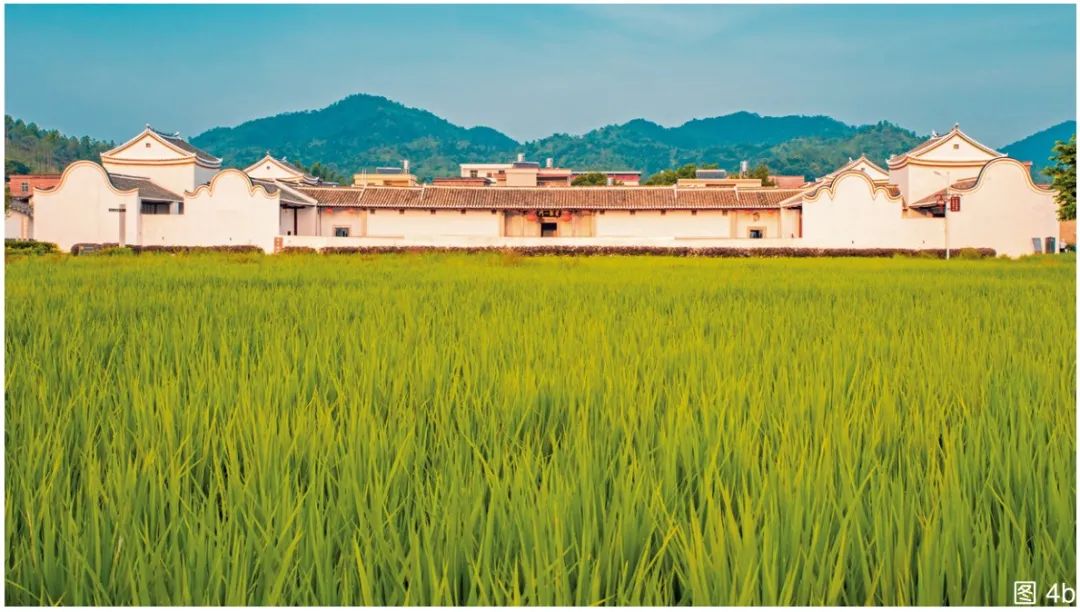

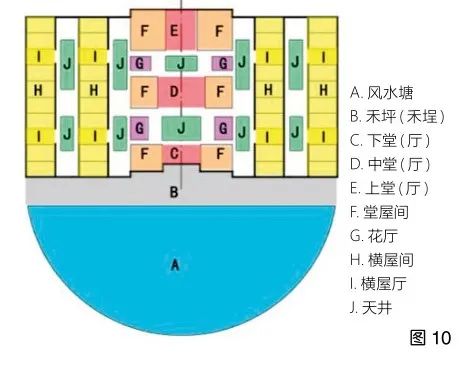

堂横屋是粤东客家地区最常见的民居建筑类型,由堂屋与横屋两部分组成。堂屋位于中轴线上,常见两堂式和三堂式,是建筑的核心空间;横屋位于堂屋左右两侧,常见两横和四横,是人们日常生活的空间。[15]主体建筑之前设禾埕(又称禾坪)与半圆形水塘,不设围墙,从堂屋、横屋的内部可直接连通外界。堂横屋与方形围楼的空间结构相似,即由堂屋、横屋和天井组合而成,但堂横屋规模小、防御性弱,堂屋前的禾埕直接对外开放,具有相对较大的开放性(图 10)。

图10 堂横屋的组成要素(图片来源:刘丹枫《梅州蕉岭高思村堂横屋建筑研究》,2017 年华南理工大学硕士学位论文第 21 页)

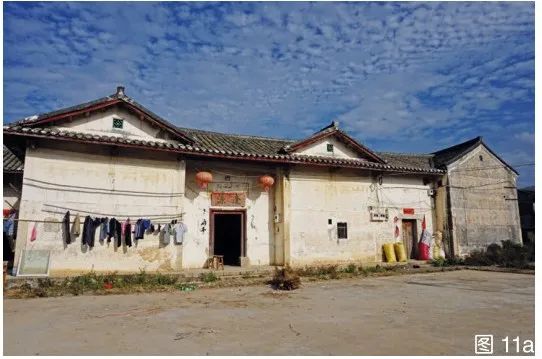

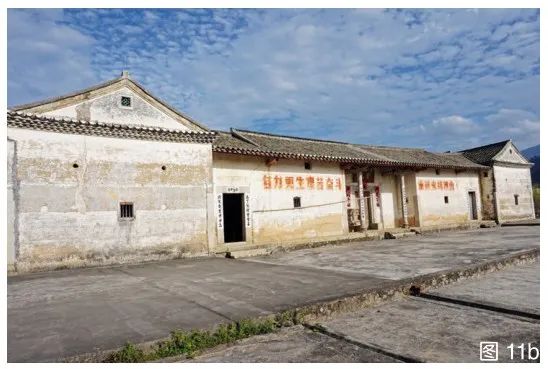

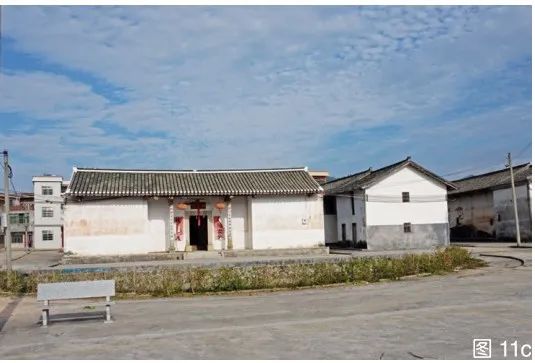

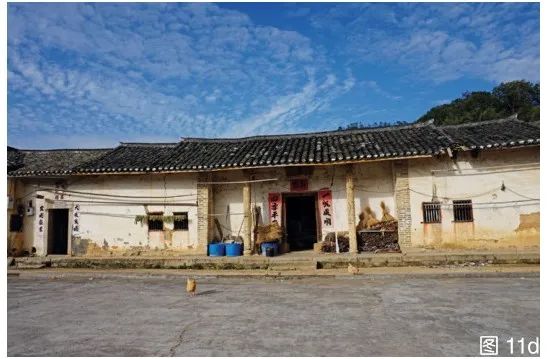

仙坑村聚落中心居住建筑组群的扩张是伴随着堂横屋的兴建而发生的。随着叶氏家族内部人口的增长和家庭的分化,村落建设向四角楼东南方向扩张。四角楼的东南兴建了逢源屋(图 11a)、行恕堂、明德堂(图11b)和勲公祠(图 11c)等建筑,它们的朝向均与四角楼一致,背对康禾水,面向仙峰嶂。其中逢源屋、行恕堂和明德堂的原型是三堂两横的堂横屋,它们的禾埕相互联通。勲公祠是一座独立的祠堂,三开间三进,前设半圆形水塘,祭祀家庭分化后的某位支系祖先。祠堂的建立意味着祭祀空间从堂横屋中分化出来,仙坑村的民居建筑从祠宅合一趋向于祠宅分离。如此,在一个居住建筑组团中,礼仪空间独立,居住建筑分散布局,标志着仙坑村居住空间从集中到分散、从内向到开放的转变。这种分散式布局的小型堂横屋(图 11d)随后又在八角楼北面的土地上被密集地建造起来。

图11a. 仙坑村的堂横屋逢源屋(图片来源:顾雪萍摄影)

图11b. 仙坑村的堂横屋明德堂(图片来源:顾雪萍摄影)

图11c. 仙坑村的堂横屋勲公祠(图片来源:顾雪萍摄影)

图11d. 仙坑村的堂横屋村落北部的堂横屋(图片来源:顾雪萍摄影)

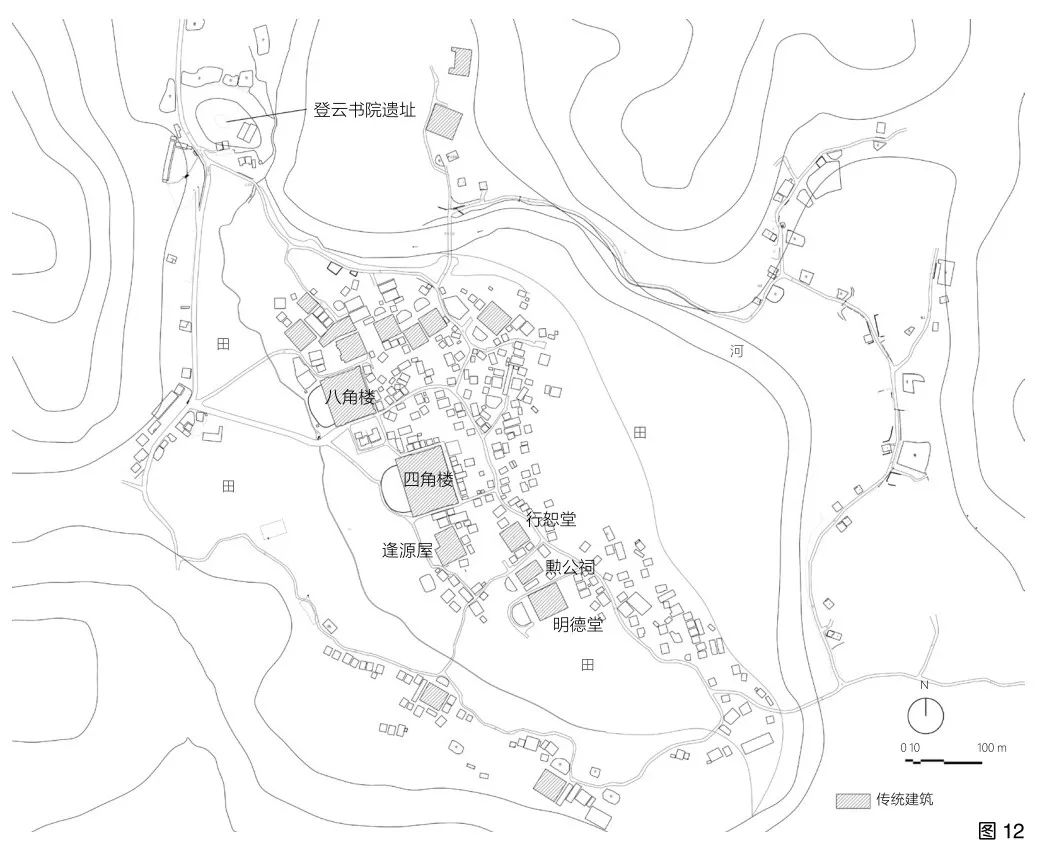

堂横屋建筑群的兴起是在社会安稳、经济繁荣、人口增长的历史情境下聚落扩张的结果,此后,传统时代的仙坑村聚落空间基本定型(图 12)。在群山环绕、一水川流的自然空间中,村落南北形成两处公共空间节点,北处节点位于临河的小山岗上,由登云书院、仁和墟、关帝庙和五显庙组成,集教育、经济和信仰空间为一体;南处节点临近村落南端山坳入口处,集游览与信仰空间为一体。村落南北的空间节点与核心居住空间被线状的交通空间串联起来。除少量零星分布在山脚的堂横屋外,聚落的居住建筑几乎集中于河谷中央。它们以四角楼和八角楼为统率,面山背水,形成大规模的建筑群,因而它们与周边环境共同构成了山岭—田地—建筑群—田地—河流的空间格局(图 13)。由此令人疑惑:在耕地资源稀缺的东江流域山区,为何仙坑村核心建筑群选址于看似侵占了大量耕地的盆地中央?

图12 仙坑村聚落平面图(图片来源:东莞市万科房地产有限公司提供底图,顾雪萍改绘)

图13 仙坑村聚落空间结构简图(图片来源:顾雪萍绘制)

3.2 河流岸线的移动

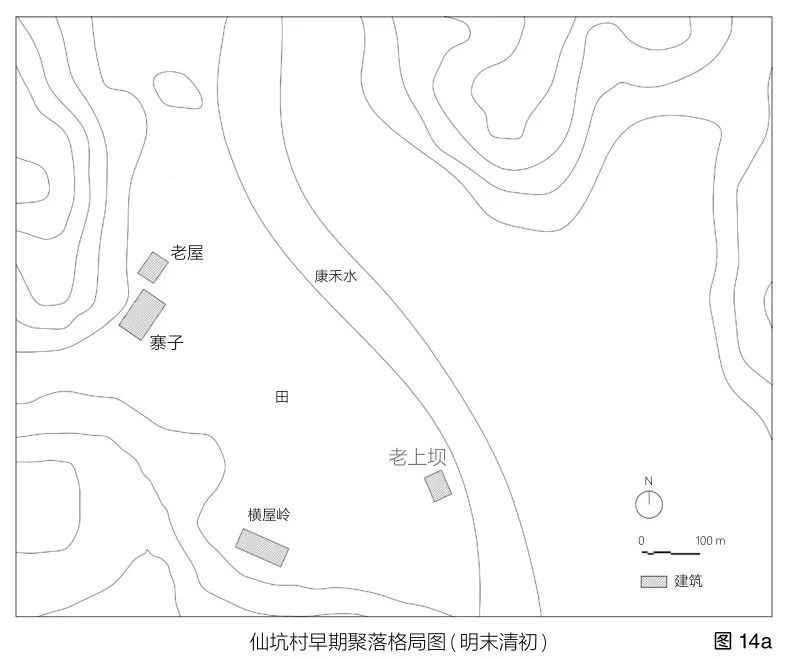

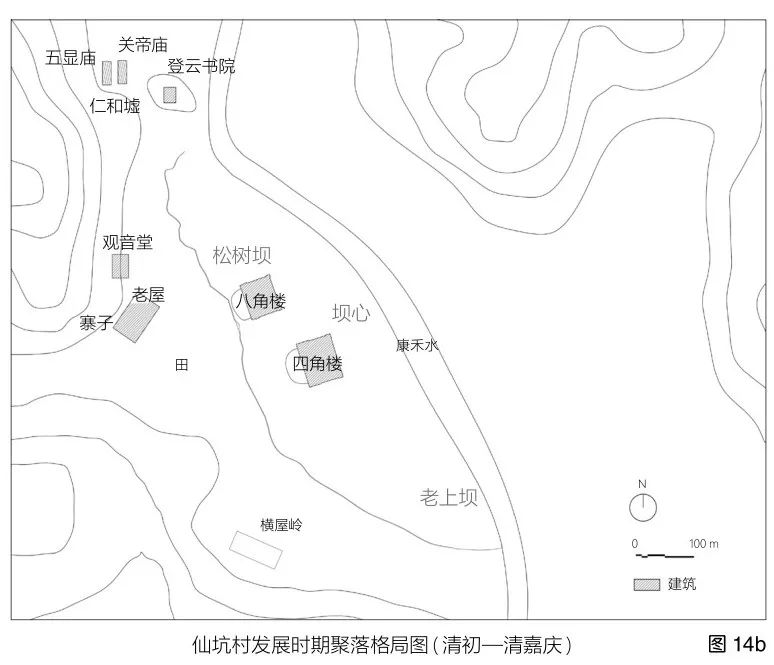

叶氏家族迁入仙坑村早期的营建活动已无迹可寻,但《叶氏族谱》记录了迁徙定居之初的建设活动。叶仰东携家初入仙坑时,借了原住民郑家的房子居住,尔后为几个儿子建造房屋。在“寨子里”建“一间小房”,给翘桂一家居住;在“老屋前”建了间“小楼房”,自己带着开桂一家居住;在“老上坝”建了“两栋两杆屋”,给高桂一家居住;后来又在“横屋岭”建了“两栋两杆屋”,让翘桂一家搬过去居住。[3]5 根据沿袭至今的地名,我们能够复原建村之初的聚落空间格局。“寨子”“老屋”“横屋岭”均位于仙峰嶂山脚,可见早期的住屋沿着山脚一线分布,背靠仙峰嶂、面朝康禾水,住屋与康禾水之间是宝贵的耕地(图 14a)。这样住屋沿着山脚分散布局既可以有效应对康禾水泛滥,又不占用稀缺的耕地资源,是东江流域山区人地关系的一种典型模式。

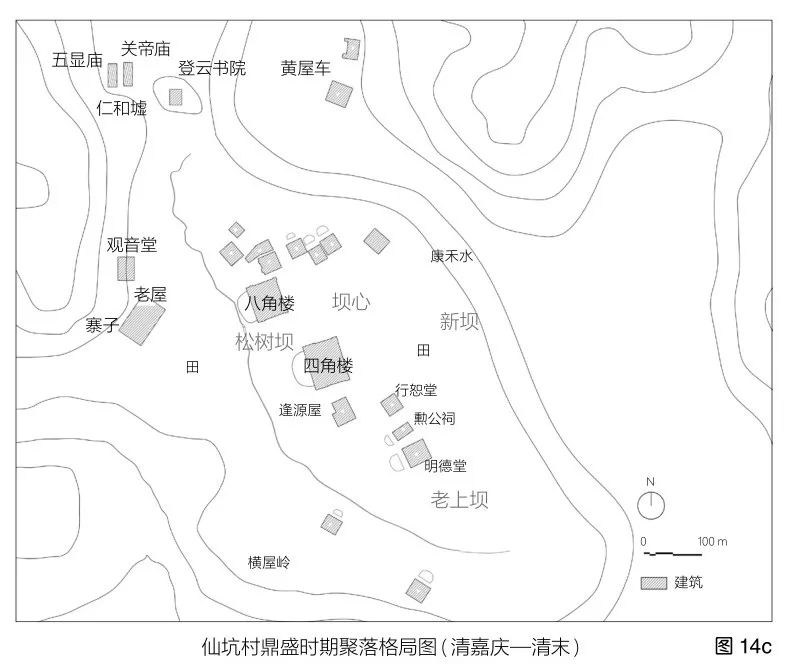

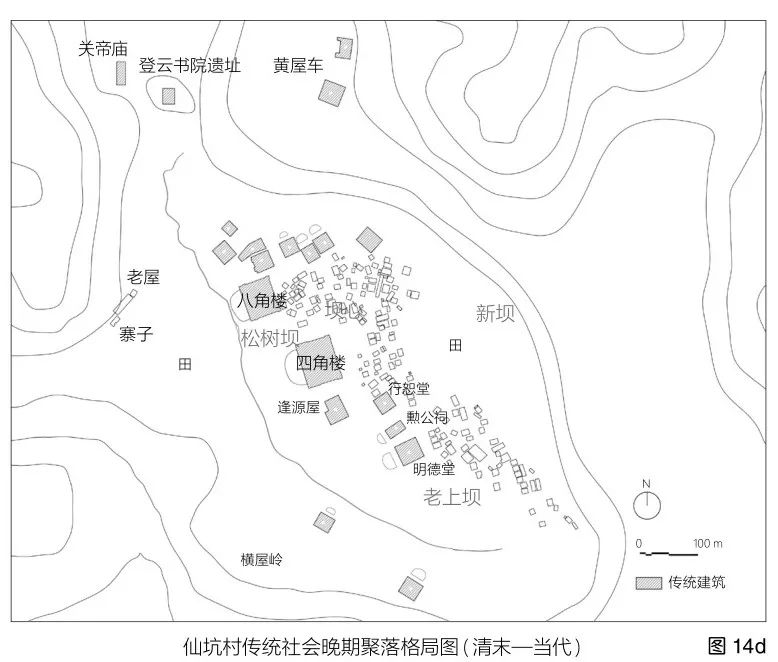

图14a 仙坑村聚落格局与河流岸线的变化(图片来源:同图 13)

人口增长之后,建立新屋(如四角楼、八角楼)的地点转至“老上坝”“坝心”“松树坝”等处,位于康禾水与耕地之间(图14b)。带“坝”字的地名暗示了建设住屋的选址从山脚转向了谷地中央的堤坝上。山地农田开发与水利设施密切相关,村落选址于河流凸岸一侧,在农田边缘的河岸上建造堤围,沿河种植树林以保护农业生产和聚落安全。随着泥沙在凸岸沉积,堤围与河岸之间的面积越来越大,当人们计划建造大型围屋建筑之时,不占农田、面积宽广的沿河堤围成为新的选择。与此同时,建筑的朝向发生改变,八角楼、四角楼背向康禾水、面向仙峰嶂的朝向是坝上立屋时面对可能的水患灾害所采取的一种防护性策略[1]25 。此后,新的堤围沿着河岸被兴建起来,随着泥沙淤积,新堤围与河岸之间的面积又不断加大,成为仙坑村发展扩张的基地,八角楼附近的小型堂横屋陆续被兴建起来(图 14c),甚至现代的多层小楼房也兴建于这一地带(图 14d)。河流岸线的移动使得新扩增的土地又被开发成为农田,堤围再次向外移动,形成了仙坑村如今山岭—田地—建筑群—田地—河流的地理空间。

图14b 仙坑村聚落格局与河流岸线的变化(图片来源:同图 13)

图14c 仙坑村聚落格局与河流岸线的变化(图片来源:同图 13)

图14d 仙坑村聚落格局与河流岸线的变化(图片来源:同图 13)

早期仙坑村建屋立宅亦选址于不占耕地的山脚地带,同时在河谷中央兴建水利设施维护耕地的安全。由于河流岸线向外推移,坝上面积的扩大使村落除了沿山脚缓坡扩张外,还可以沿着宽阔的堤坝扩张。规模宏大的四角楼与八角楼选址于堤坝之上,奠定了聚落核心建筑组群的位置。河流岸线不断向外推移,为聚落的进一步扩张提供了充足的土地,从而使得仙坑村的核心聚落得以在山岭和河流之间的中央位置相对集中地建立起来。

综观仙坑村的历史发展,从经营乡村经济所依赖的矿产与耕地,到维护交通所建设的道路与桥梁,再到营建建筑选址的堤坝与山麓,以及基于山地生活所认定的“仙坑八景”,都在一个更广阔的空间格局中展现了传统聚落中人群与土地的关系。“聚落空间”的研究因考量了人群在土地上的开发、经营与建设,而获得了更深刻的学术内涵与更丰富的历史阐述。

4 结论

东江流域山区聚落处于相似的自然地理环境与相近的社会历史进程中,以仙坑村为案例,讨论聚落形态与聚落空间的形成过程,实则在尝试为该地传统聚落空间形态的形成提供某些解释。

首先,堂横屋与方形围楼是东江流域最常见的两种民居建筑类型,前者“堂屋 +横屋”的组合是客家民居的普遍形式,推测应来源于梅州地区,被明末客家移民带入东江流域;后者是在明末东江流域山区动荡的历史社会状态中兴起的防御型民居建筑。对比二者的建筑空间构成,方形围楼可视为扩大规模、强化防御的堂横屋,这暗示了它们之间的渊源。如此,东江流域山区的堂横屋与方形围楼,可视为人们对这种“堂屋 + 横屋”的民居建筑在变化的历史情境之下做出的选择与改造。仙坑村聚落空间的发展过程恰为这种选择提供了阐述和解释:在社会动荡之时,具有一定经济基础的人群倾向于选择方形围楼这种集中式的、防御性强的居住建筑类型;在社会趋向平稳安定时,人们则倾向于恢复堂横屋这种相对开放的建筑类型。

其次,东江流域的山地聚落形态看似千变万化,其形成的原因实则有迹可循。在节约山区耕地与防范洪水的前提下,沿山麓缓坡建屋是最常见的选址方式,因而沿山脚等高线排列的聚落形态成为典型。当聚落形态的形成与土地开发和水利建设联系起来,在动态的地理空间和历史环境中,那些沿河岸堤坝发展,形成片状形态的传统聚落亦未违背该前提。在东江流域可以见到的呈线性分布于山脚的聚落、沿河岸发展的条状聚落,以及位于耕地中央的片状聚落,都可以参考仙坑村选址与发展的过程,获得聚落空间形态形成的解释。

然而,由于村落在交通线上的特殊地位和叶氏家族作为乡村主体的经营需要,仙坑村聚落空间的形成自有其独特性。沿交通干线兴起的建设活动,如道路、桥梁、茶亭、墟市、神庙和书院等,形成了沿线的开放性公共空间格局;它们又与乡村对聚落周边景观的营建结合起来,造就了登云书院和痴谷岩南北两处公共建筑组群。叶氏家族的经济活动与文化建构,促成了聚落中经济空间、文化空间、景观空间、信仰空间的成型乃至居住空间的转型。将仙坑村的聚落空间作为一个整体,本文得以揭示其内部各空间类型的相互关系,正是得益于在一个更广阔的时空与更复杂的历史中对聚落营建过程的讨论。基于这样的研究视野观察仙坑村聚落空间的建构过程,可以在历史的迷雾中梳理人们活动的线索,认识聚落空间产生与变化的动力机制,分析空间系统内部的密切联系,从而使聚落史的研究超越静态的形态学描述语境,获得新的认识和理解。

参考文献

[1]解锰 . 基于文化地理学的河源客家传统村落及民居研究 [D]. 广州 : 华南理工大学 , 2014.

[2]杨星星 . 清代归善县客家围屋研究 [D]. 广州 : 华南理工大学 , 2011: 46.

[3]叶映东主编 . 南阳叶氏宗谱 仙坑叶氏仰东公裔下谱牒(下册)[M]. 仙坑村村委藏 , 1996.

[4]广东省地方史志办公室辑 . 广东历代地方志集成 .惠州府部 . 河源县志 [M]. 广州 : 岭南美术出版社 , 2007.

[5]广东省地方史志办公室辑 . 广东历代地方志集成 .惠州府部 . 永安县志 [M]. 广州 : 岭南美术出版社 , 2007.

[6]刘志伟 . 天地所以隔外内 [M]// 南岭历史地理研究(第二辑). 广州 : 广东人民出版社 , 2017:XV.

[7]林超慧 , 唐壮丽 , 李凤玲 . 多元建筑文化聚焦——林寨古村四角楼 [J]. 南方建筑 , 2015(2):80-86.

[8]广东省地方史志办公室辑 . 广东历代地方志集成 .惠州府部 . 龙川县志 [M]. 广州 : 岭南美术出版社 , 2007: 506.

[9]黄志繁 . “贼”“民”之间——12-18 世纪赣南地域社会 [M]. 北京 : 生活 · 读书 · 新知三联书店 , 2006: 35.

[10]司雁人 . 背负肩挑贩盐去——读颜伯焘《盐关叹》略论历史上河源地区私盐贩运 [EB/OL].(2017-11-19)[2019-07-31]. http://www.heyuan.cn/wenxue/content/2017-11/19/content_153812.html.

[11]吴建新 . 明清广东人口流动概观 [J]. 广东社会科学 , 1991(2): 38-45.

[12]广东省地方史志办公室辑 . 广东历代地方志集成 .广东通志 [M]. 广州 : 岭南美术出版社 , 2007:519.

[13]施坚雅 . 中国农村的市场与社会结构 [M]. 北京 :中国社会科学出版社 . 1998: 6.

[14]顾雪萍 . 广府神庙建筑研究 [D]. 广州 : 华南理工大学 , 2017: 74.

[15]刘丹枫 . 梅州蕉岭高思村堂横屋建筑研究 [D]. 广州 : 华南理工大学 , 2017: 21.

完整阅读请参见《建筑遗产》2019年第4期

(总第16期)

作者简介:顾雪萍,华南理工大学建筑学院(广州510640)博士研究生

彭长歆,华南理工大学建筑学院(广州510640)教授,本文通讯作者

收稿日期:2019-07-31

基金项目:国家自然科学基金(51978271)

2020年《建筑遗产》学刊(17~20期)

(定价99元,全年4期共计396元,2020年优惠活动期间八折优惠)

※ 欢迎订阅 ※

订阅方式:

1.邮局订阅:邮发代号4-923;

2.《建筑遗产》学刊官方微店订阅:请扫描上方二维码。

欢迎互动留言,深度阅读《建筑遗产》精彩内容,可长按并识别下方图中二维码后,直接至官方微店订购。

《建筑遗产》杂志官方微店二维码

点击“阅读原文”订购杂志

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(公众号)

官方网站:www.jianzhuyichan.cn

电话:(86)21-65982383

邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):顾雪萍 彭长歆 | 从封闭到开放:仙坑村的空间营建与转型 —— 一种聚落研究的历史叙事

规划问道

规划问道