朱介鸣 郭旭 范晨璟 姚之浩 裴新生 周麟 严雅琦 刘振宇 李经纬 高原

随着全球化和信息化带来的城乡联系加强和城乡边界模糊,1980 年代以来发达国家和部分发展中国家涌现出大量的城乡职能与城乡景观混杂交错的新地域类型,称为半城市化地区。中国的半城市化地区经济增长活跃,提供了大量的就业岗位,成为工业化的重要基地。但新世纪以来,半城市化地区面临前所未有的挑战:1)依靠大量要素资源投入支撑经济粗放增长的发展模式难以为继,土地资源紧缺的制约尤为显著;2)由于城乡二元体制带来的半城市化地区土地景观破碎、环境问题突出,城市环境质量堪忧,无法吸引高层次人才定居;3)缺乏足够的公共服务部门、金融资本来应对当地快速的发展,城镇化严重滞后于工业化,产业转型升级乏力;4)管理能力难与经济水平匹配,社会矛盾、社会问题凸显。同时,半城市化地区广大的乡村之间由于区位和发展条件不同,乡乡差别巨大,区位差的乡村难以享受城镇化和工业化的红利。十九大以来的乡村振兴战略如何在半城市化地区得以实施,也是学术界需要探讨的重大课题。

国际上对半城市化地区的研究始于1990年代,目前尚未形成系统的理论框架。近年来我国学术界开始关注半城市化地区,但大多停留在对其特征的描述,缺乏定量化的评价指标体系;在驱动机制上,较多关注外部力量尤其是自上而下的政府干预对土地集中的作用,较少关注自下而上的内生机制尤其是集体土地产权和微观主体在空间变迁中的角色;对其空间重构的方法和政策工具研究则更为欠缺。如何在理论上建立半城市化地区的空间分析平台,在方法上建立相应的科学分析工具,通过制定相应的空间政策工具,规划和引导半城市化地区的发展,构建紧凑高效、布局合理、发展有序的空间结构,是半城市化地区持续发展的基础和关键,也是未来我国城乡统筹发展和乡村振兴战略的重要组成部分。

课题分三大部分,分别为“土地产权视角的城乡空间研究理论平台+半城市化地区的特征测度与驱动机制研究+半城市化地区空间重构的政策工具与实践应用”。

在对国内外研究进行综述与评价的基础上,着眼于我国目前土地研究与城乡空间研究相分离的现状,基于对土地经济和社会属性的分析,结合我国独特的公共土地批租与城乡二元产权制度下的特征,建构土地产权视角的空间研究理论平台。通过分析城市国有土地与乡村集体土地的不同管治与规划体系,以及半城市化地区开发中各级政府、村集体、村民、企业等行为主体的利益博弈关系,建构基于产权和土地利益视角的城乡空间理论平台。该理论平台有利于促进城乡规划由物质性规划向公共政策的转型,对推进城乡规划的可实施性具有重要意义。

基于半城市化地区城镇化滞后于工业化、城乡二元土地交错、居住和工业用地混杂的特点,从人口、经济、社会、规划建设等视角,运用地理学、景观生态学、城乡规划等方法,建构半城市化地区发展和土地利用的指标体系。为定量化衡量非农发展水平,研究提出了“乡村-城市变迁指数”、“乡村非农发展指数”与“农业发展指数”。为定量化测度半城市化地区土地利用特征,提出了土地利用破碎度、混合度、利用效率等指标;上述指标的提出弥补了我国城乡规划领域在定量化描述建设用地特征、非农发展水平方面的空白。此外,采用数据包络分析法(DEA,Data Envelopment Analysis )和生态系统价值评估法(ESV,Eco-system Services Value),动态分析比较了2000-2010年十年间半城市化地区空间变迁的经济绩效及生态环境效应。

借鉴制度经济学和产权理论的分析框架,从自上而下的外部机制尤其是土地财政与管治体系和自下而上的内生机制尤其是农村工业化进程中的利益主体两个层面,对长三角、珠三角和京津唐的半城市化地区进行了大量的实地调研,从县、镇和村三个层面深入剖析不同区域半城市化地区土地利用变化的影响机制。

以三大城市群和其它地区的半城市化地区作为研究基础,经过大量的案例调查和深度访谈,将理论探索与规划实践相结合,提出了我国不同区域半城市化地区空间重构的四类政策工具,分别是①“利益主体意愿调查+用地适宜性评价+规划导向”+“方案情景预测”的规划路线与方法;②空间政策区划分方法→空间调控导则→土地开发权空间转移的空间重构政策,并制定配套的土地收益分配政策;③从“权威型”到“合作型”的存量用地治理模式转型路径;④搭建“集体土地交易平台+城乡产业双向交流平台”的乡村振兴政策工具,并为地方政府所采纳。

项目着眼于国内外研究空白,构建了“一个理论平台+两套测度指标+四类政策工具”的框架。

土地产权深刻地影响土地收益分配与城乡空间变迁。借鉴产权理论框架,从产权重构、空间管治等方面建构了土地产权视角下的城乡空间分析理论平台。

(2)构建半城市化地区社会经济发展和土地利用评价指标体系

借鉴跨学科工具,提出乡村—城市变迁指数、非农经济指数等经济社会发展指标体系和测度土地利用形态的指标体系,并利用数据包络分析法、生态系统价值法等分析土地利用变迁的社会经济与生态环境影响。

(3)制定半城市化地区空间重构与乡村振兴的政策工具

①制定了“利益主体意愿调查+用地适宜性评价+规划导向”+“方案情景预测”的规划路线与方法;②建构了空间政策区划方法→空间调控导则→土地开发权空间转移的空间重构政策;③提出了“权威型”到“合作型”的存量用地治理模式转型路径;④提出了搭建“集体土地交易平台+城乡产业双向交流平台”的乡村振兴政策工具。

为了验证理论研究框架在实践中的应用,课题组在我国三大城镇群和北部中部地区开展了10地12处规划实践,摘录部分实践效果如下:

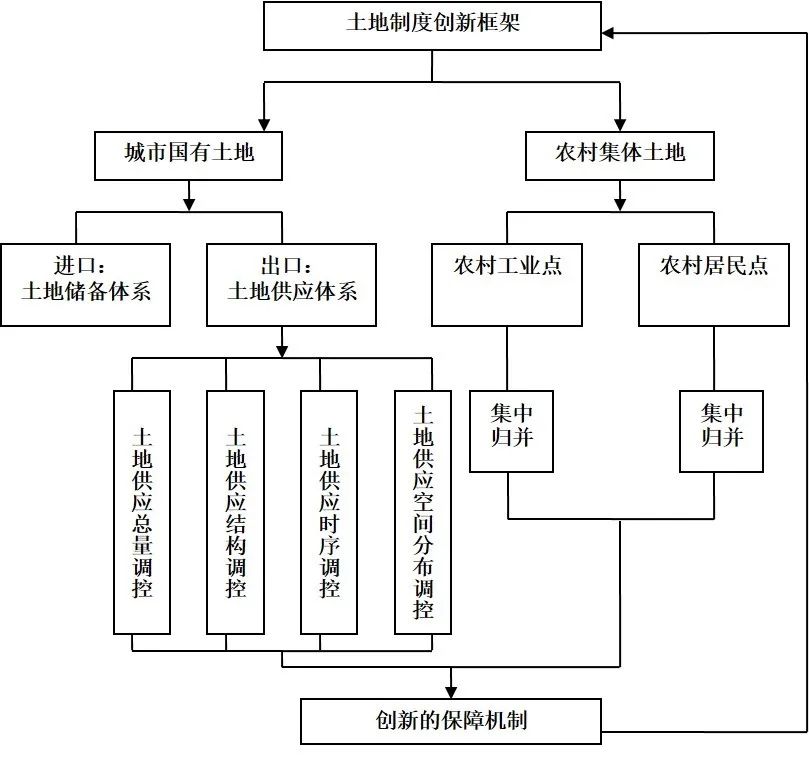

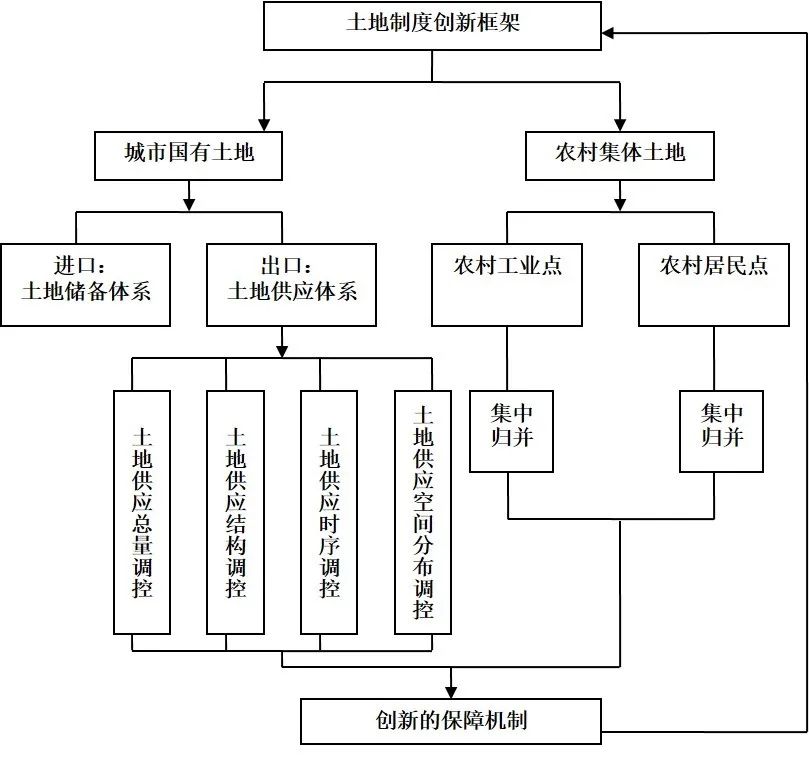

顺义区具有典型的半城市化地区特点,城市建设用地紧张、农村土地利用粗放,为促进土地利用结构合理化,提出如下建议:①从土地储备和土地供应两个口子调控国有土地利用结构,建立土地发展权转移机制;②有效推进农村居民点和工业用地的集中宅基地退出机制,平衡相关行为主体的利益关系。构建农村集体建设用地流转机制,促进集体经济发展用地的流转和使用。成果推进了顺义的“乡镇统筹”土地利用政策的出台(图1)。

图1 顺义的土地制度创新框架

本案例提出了半城市化地区农村居民点布局“利益主体意愿调查+用地适宜性评价+规划导向”+“方案情景预测”的技术路线(图2)。结合生态因素限制性条件评价体系和发展条件评价体系,并实际考虑金山现状居民点的位置、人口规模等,提出将其分为撤村建居型、迁移新建型、过渡控制型以及保留发展型四种模式。成果经采纳后,转化为金山区农村特色风貌民居规划建设导则。

图2 上海金山区农村居民点布局技术路线

为破解工业用地集约利用困境,课题组通过对全市范围内的工业进行集约程度调查评价,就市、镇、村三级统筹制定了工业用地的集约利用及配套土地增值收益分配政策:①提出了工业用地全生命周期集约策略,按照工业用地全生命周期的顺序梳理完善,从供地、企业进入、用地建设、监督激励约束、退出等阶段对工业用地集约利用提出针对性策略;②编制存量工业用地改造规划,并对规划编制体系、内容与程序提出相关建议。课题促进了江阴工业集中区总体规划的编制,转化为市政府工业用地集中的实施细则。

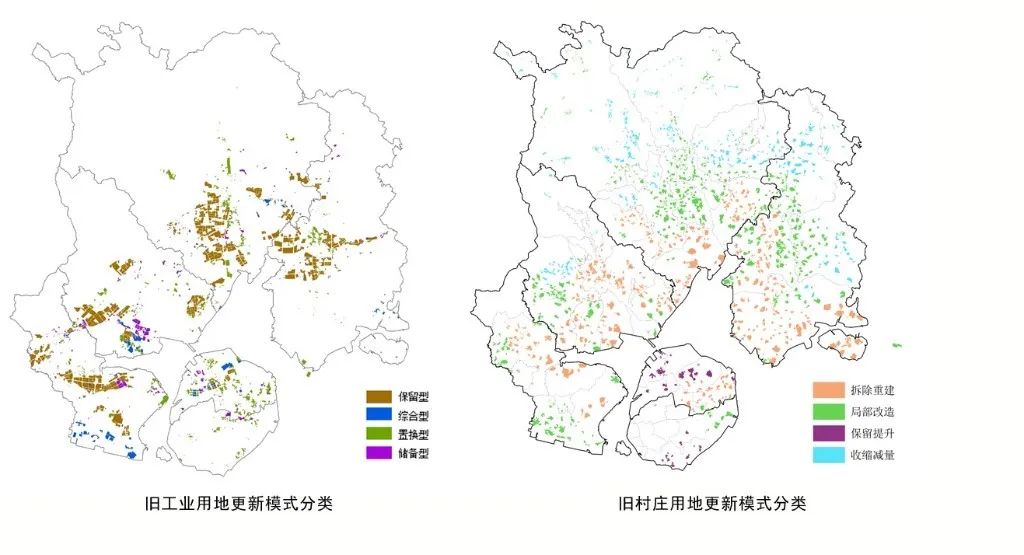

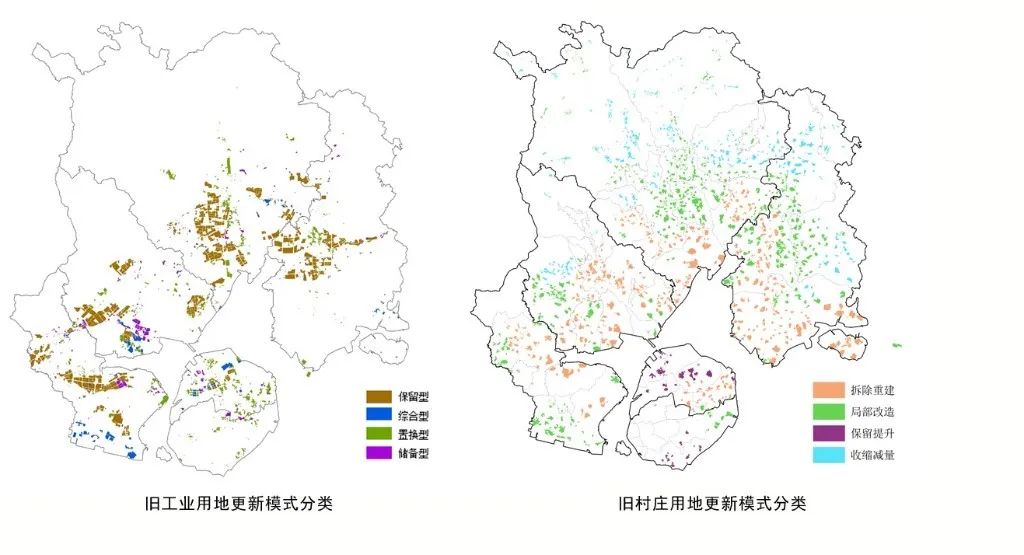

针对顺德土地利用破碎的现状,提出“土地开发权空间转移+土地股份合作制改革”的思路,使原有碎化的土地空间逐步走向相对集中,在农村工业企业向工业园区集中基础上进一步的进行宅基地整理,使农民居住地向中心城镇和中心村集中;复垦并梳理农业用地,将零散农用地向高效集约的农业示范园区集中。成果推进了顺德区工业用地的集中和整合,为划定73处工业集聚区提供了依据(图3)。

图3 顺德区居民点和工业点集中图示

本规划是对广州番禺区城乡更新的综合规划,在空间治理战略和更新的空间政策区划方面进行了探索性研究。制定了城乡更新中的空间政策区划方法,划定了四类空间政策分区(图4),并制定了空间发展权转移的配套政策;同时,提出了从政府深度主导向公私业主三向合作的空间治理模式转型,提出了平衡公共利益、集体利益与个体利益的具体路径。规划推进了番禺三旧改造由大拆大建绅士化改造方式向兼顾各方利益的微改造模式的转型,确定了5.5平方公里的微改造区域。

图4 番禺区更新的空间政策区划和优先改造图斑示意

在厦门城中村更新机制制定中,建议采用局部改造有机渐进式更新,将旧村改造与公租房供给、公共服务设施配套等相结合,提升改造的社会效应(图5);并通过深度调查访谈,对不同改造模式进行了规划多方案情景预测,在治理模式上选用多方参与合作形式,构建业主、政府、专家、开发商及国资企业等多方协商平台。规划拓宽了厦门市存量更新的思路,并促成厦门市政府制定城乡更新条例。

图5 厦门工业用地与城中村/城郊村改造方式示意

为对北方地区城市用地过度粗放式扩张进行限制,规划构建了新区政府主导下的“强心”提升、政府及企业合力驱动下的产业对接以及政府与公众共同驱动的组团生长三种空间情景方案,并从成本-收益视角评估了不同情景下新区土地利用效率及存量用地更新(治理)成效,作为用地规划方案及开发边界划定的基础。针对村庄地区土地整理,运用“利益主体意愿调查+用地适宜性评价+规划导向”的方法,划定了三类空间政策分区,并制定了相应的空间调控导则及配套的土地收益分配政策。规划成果获得黑龙江省优秀规划设计一等奖。

中部地区的半城市化地区在基础配套、政策环境、资源分配等诸多方面处于劣势地位。以荆州为例,城镇化发展过程中面临空间资源约束的情况,研究提出了从传统的粗放增长模式向存量开发转型。研究运用非农经济指数、农业经济指数等社会经济发展指标及景观格局指数、空间扩张驱动力分析等土地利用变迁的分析方法,对荆州当前土地利用特征及可预见的趋势进行分析总结。并制定空间政策分区,重点对乡镇地区进行分区分类发展引导,从人口流动、产业支撑、环境营造等方面制定发展对策,提出了“集体土地交易平台+城乡产业双向交流平台”的乡村振兴政策工具。

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):获奖项目 | 中国半城市化地区空间重构的理论、方法与实证研究

规划问道

规划问道