国土空间分配是有关土地空间的收益或承担的配给,聚焦于持份者之间的矛盾。但这些矛盾往往是反映每个持份者内部的相关利益之间的矛盾。因此以人为本规划的分析程序分两层从,先是每个持份者的内部平衡,继之是各个持份者之间的平衡。

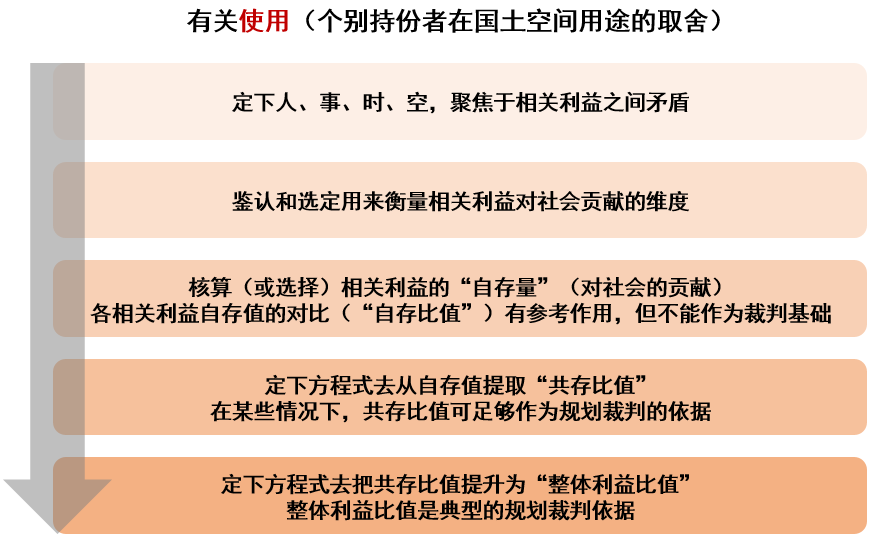

第一分析:有关使用(个别持份者在国土空间用途的取舍)

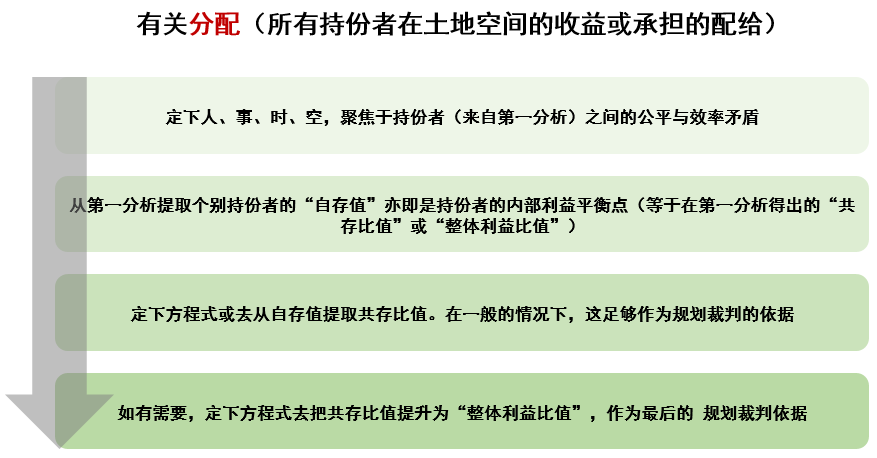

第二分析:有关分配(所有持份者在土地空间的收益或承担的配给)

1、案情与数据属虚拟,作用在示范以人为本规划的分析逻辑和程序。真正操作要配合实情需要。

2、所有参数、权重经由适度的专家论证、公众参与制定,并事先公布。

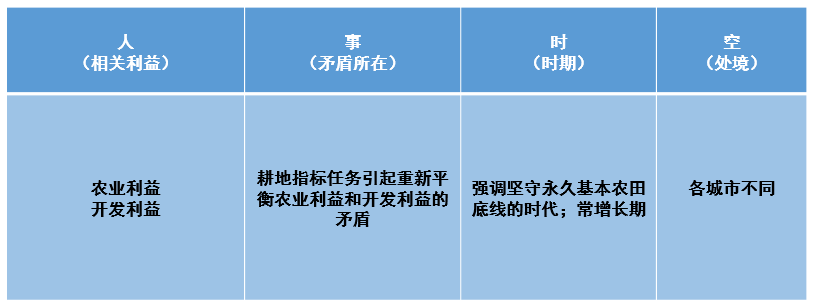

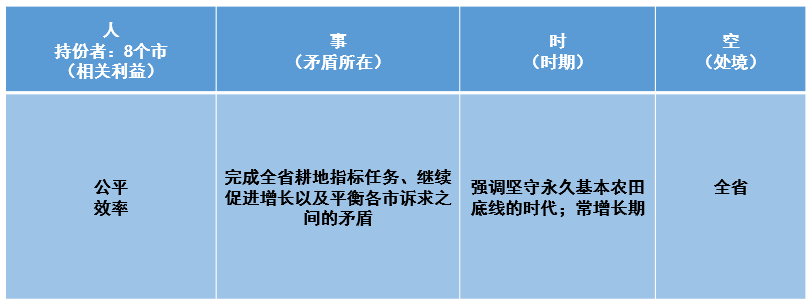

某省要协调耕地指标分配给8个市。这牵涉到两类的矛盾:每个市内部相关利益之间对耕地指标取舍的矛盾、市与市之间的公平与效率分配的矛盾。省规划部门应如何处理?

该省各市的情况如下:A是省会城市;A与B市大部分区域处于优化开发区;C与D市拥有各自的特色产业,大部分处于重点开发区;E与F市大部分处于重点农业区;G与H市大部分处于山地,境内有多处重点生态区。

省规划部门的分析分两层次:(1)每个市对耕地指标的取舍;(2)各个市的耕地使用对全省整体利益贡献的差异。

主要是考虑每个市内部的农业利益与开发利益之间的矛盾(当然可以引入很多其他的相关利益矛盾,如社会、民生、生态等等,但分析逻辑与程序不变)。

这是个双利益(农业、开发);单维度(综合)的矛盾。处理的原则是从每个市的整体利益前提下,去判断农业利益与开发利益的自存与共存平衡点。

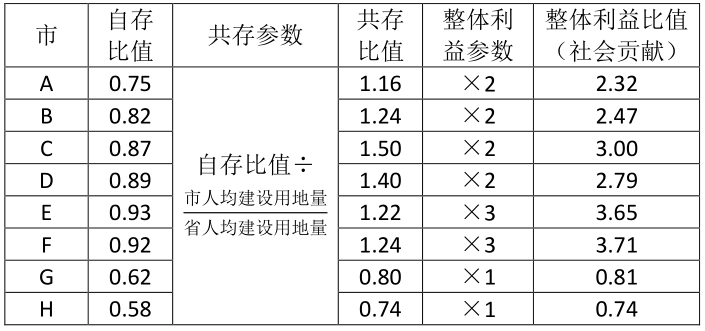

自存考虑:农业利益会强调耕地的社会贡献(主要是保证粮食安全),借此多拿耕地指标,有力的理据是该市的人均耕地量与省人均耕地量的比较。人均耕地量比例越低,越该拿指标。这是自存比值。以A市为例,数据显示以下。

市人均耕地量/省人均耕地量 = 0.065km²/0.087km² =0.75,代表A市只承担它对全省粮食安全应有比重的0.75,该多配耕地指标。

共存考虑:农业利益应考虑到建设用地带来的经济效益可以弥补粮食短缺,也是为粮食安全作出贡献。省规划工作者决定以市人均建设用地量与省人均建设用地量的比例(“共存参数”)去调整自存比值,得出共存比值。以A市为例。

(市人均耕地量/省人均耕地量)÷(市人均建设用地量/省人均建设用地量)

=(0.065/0.087) ÷ (90㎡/140㎡) =1.16

代表A市承担对全省粮食安全的应有比重从0.75升到1.16,意味充分承担责任,不用多配指标。

整体利益考虑:耕地指标应跟每个市的农业、经济、生态定位与发展阶段,以及其他社会、文化因素配合。省规划工作者制定一个适合反映该市人、事、时、空背景的整体利益参数去调整共存比值,得出整体利益比值。再以A市为例。

(共存比值)×(为A市而设的整体利益参数)

=1.16×2=2.32

表2:农业利益对社会贡献(粮食安全)的各项参数和比值

整体利益比值代表该市的农业利益争取耕地指标的意愿强度。

自存考虑:开发利益会强调建设用地的社会贡献(主要是经济效益),而耕地指标会间接减少建设用地供给。有力的理据是建设用地与耕地地价之间的比较。建设用地地价越高越应少配耕地指标。这是自存比值。以A市为例。数据显示以下。

建设用地市价/耕地补偿值 =(1.2万元/平方)/(0.2万元/平方)=6

代表A市建设用地的经济效益是耕地的6倍,应少配指标。

共存考虑:开发利益应考虑到耕地的经济效益比其补偿值高,因为耕地维持农民的长远生计,并且在经济下滑时提供回乡劳工的生计。省规划工作者决定把耕地与建设用地的地价差值对分(共存参数)去调整开发利益的自存比值,得出共存比值。以A市为例。

建设用地市价 / [耕地补偿值+(建设用地市价-耕地补偿值)/2)]

=1.2/ [0.2+(1.2-0.2)/2] =1.71

代表A市建设用地对比耕地的经济效益从6倍降到1.71倍,意味多配耕地(少点建设)对经济影响有限。

整体利益考虑:建设用地的开发应跟每个市的农业、经济、生态定位与发展阶段,以及其他社会、文化因素配合。省规划工作者制定一个适合反映该市人、事、时、空背景的整体利益参数去调整共存比值,得出整体利益比值。再以A市为例。

(共存比值)×(为A市而设的整体利益参数)

=1.71×0.9=1.54

表3:开发利益对社会贡献(经济效益)的各项参数和比值

整体利益比值代表该市的开发利益抗拒耕地指标的意愿强度。

主要是考虑各市之间的矛盾,并以它们对全省整体利益贡献的差异为政策原则。

单是从市的角度去看,市内农业利益的整体利益比值(社会贡献)越超出开发利益的整体利益比值(社会贡献)代表该市越会追求耕地指标,反之亦然。这可以用来指导耕地指标的分配。省规划工作者假设单位面积耕地产生的粮食效益与单位面积建设用地产生的经济效益是完全对等(如果不对等就要制定转化算式),得出以下。

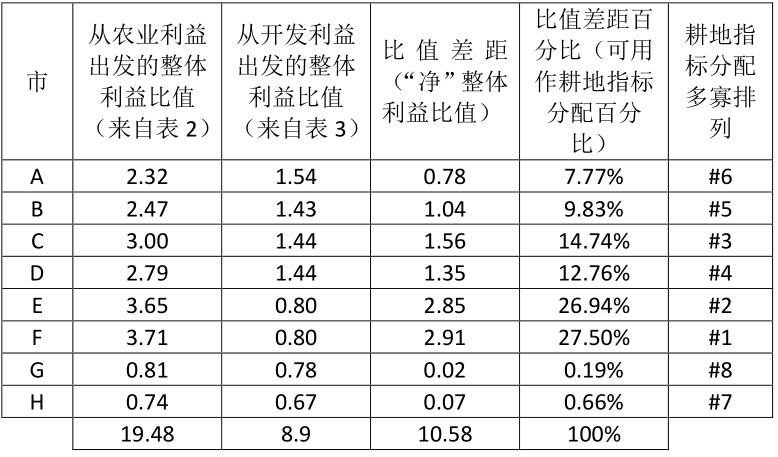

表4:各市农业利益的整体利益比值与开发利益的整体利益比值的差值(净整体利益比值)

分配的结果是E、F市分得最多,G、H市分得最少,很配合各市的特色。

C、D市拥有各自的特色产业,大部分处于重点开发区;

这套分配反映各市对耕地指标取舍意愿的不同强度,反映市内农业利益与开发利益的平衡。但从省的角度去看,主要还是要处理市与市之间的公平与效率平衡。

若然一个市增加了耕地指标,用于农作物的产出,带来的经济、社会、生态效益一部分归属该市所有,但通过农作物交易、省域层面产业链条的构建会为其他市带来经济效益。若然一个市减少了耕地指标,转而用作城市建设或产业发展等经济为先的用地指标,在该市产出的经济效益一部分会归属该市所有,但通过省域层面的产业集群发展、带动就业、缴纳相等税等方式会带动全省发展,会为其他市带来经济效益。为此,不论耕地指标分到哪里,其直接(粮食)或间接(开发)产生的经济效益有部分留住该市,有部分流到其他的市。如何处理经济效益的“留”与“流”,以达到公平与效率的平衡?

这是个多持份者(8个市),单维度(经济)的矛盾。处理原则是一方面保证耕地指标在各市取得最高效率的回报,另一方面保证耕地用途带来的收益与承担在各市间有最公平的分配。

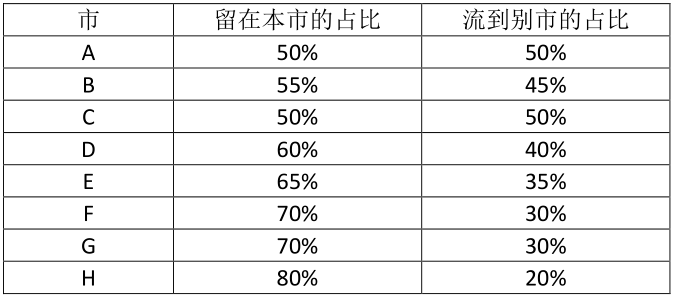

省规划工作者调研各市的“留”与“流”状况,得出如下。一般来说,越发达区域内所处地位越高的市,经济效益外溢的现象越明显。

在全省最大整体利益的原则下,省政府(规划部门)决定重公平、轻效率,去扶持较落后地区,制定80%(“留”)、20%(“流”)的权重。

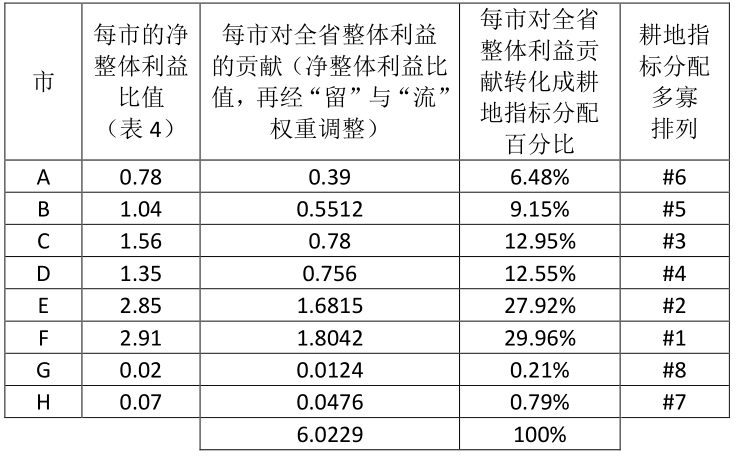

以A市为例,该市的“留”量与“流”量比例是50%与50%。于是,耕地指标放在A市对整省整体利益贡献的比值

=80%(留在A市的效益)+20%(流向别市的效益)

=80%(净整体利益比值(表4)╳留在本市的占比(表6))+20%(净整体利益比值(表4)╳(流到别市的占比(表6))

=80%(0.78×50%)+20%(0.78×50%)=0.39

以上分配跟按每个市对耕地用途的取舍来定的分配(表4),得出的结果非常相似。这验证了自存共存平衡是“常理”。无论是市或省,只要按这“常理”思考,得出的结论是非常接近的。

更多的示范案例可参考《以人为本规划的思维范式和价值取向——国土空间规划方法导论》(商务印书馆,2019)

把全国需要保护的生态空间总面积(保护红线)分配东、中、西部地区

欢迎提供案例,建设案例库。

联络人:

魏伟 武汉大学weiwei@whu.edu.cn

王兴平 东南大学 wxpsx@seu.edu.cn

田莉 清华大学 litian262@126.com

王志锋 中央财经大学 wangzf@cufe.eud.cn

焦永利 中国浦东干部学院

jiaoxuan2000@163.com

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):【梁鹤年先生专栏】以人为本国土空间规划的分析逻辑和程序(四)

规划问道

规划问道