【第1151期】

袁家村二次转型的成功,实际上是建立在乡贤精神的沃土之上的。正是因为有了乡贤精神的近五十年传承历史,才让袁家村获得了厚积薄发的力量。而袁家村能人,无论外界给他贴多少标签和多少荣誉,在本质上他就是一个乡贤。

——张栋平

《袁家村的乡村振兴方法论》连载

第十六篇——袁家村的乡贤哲学

一、袁家村非砂砾化的乡村社区形态

在市场经济的大潮中,城市人的砂砾化现象比较严重。尤其是在大城市,同一个社区,人和人之间的交流非常少,人和人之间的互助关系也基本上比较松散,遇到小事,可能有邻居帮助你,遇到大事,基本上没有邻居帮助你。这就是大城市的砂砾化生存状态。一个家庭也像一粒沙子,只有家庭内部会抱团取暖,家庭之外,基本上都是相互利用的关系。

但是,这种砂砾化状态在袁家村是不存在的。在这个村子里,从上世纪80年代开始,村民之间就形成了一种命运共同体,在村子里,有钱大家一起分,有困难大家一起上,没有谁会在袁家村变成被抛弃的砂砾,也没有谁可以在袁家村享受一人暴富、高高在上的待遇。袁家村能人的一句话“所有人都是群众”,让袁家村的每个人都能够以主人的姿态来思考问题、提出问题和解决问题。

正是这种非砂砾化的组织形态,让袁家村变成了产业的沃土,不管是在哪个年代,只要是符合这个年代的产业形态,只要是袁家村人选择的产业形态,都可以在这片土地上得到人心的呵护,顺利播种、顺利发芽、然后顺利地枝繁叶茂。因为,非砂砾化的组织形态已经最大限度减少了产业发展的阻力,并且也最大限度赋予了产业成长所需的一切在地化力量。

用袁家村村干部的话说,就是“我们村的所有院子都是相通的”,潜台词就是,袁家村的所有人都是心灵相通的。

更让人惊讶的是,袁家村这种非砂砾化的乡村社区关系至今一直保持了将近五十年。

二、袁家村乡贤精神的结构化沉淀

旅游业的发展不仅仅让袁家村重新站在了乡村振兴的时代潮头,更是为袁家村引进了一批创业人才,这批创业人才在一定程度上也慢慢变成了新袁家村人。新袁家村人与老袁家村人的区别不仅仅在于户籍和年龄,他们之间所从事的产业形态也有所区别。新袁家村人主要从事的是民宿、手工、咖啡馆等时尚类的旅游业态,老袁家村人主要从事的是农家乐,还有一些新袁家村人是招商引资渠道或者招工渠道进来的投资者和打工者。

新袁家村人的涌入,让袁家村人的人口结构发生了变化,也为袁家村人带来了学习新技能、新思想的机会。

行走在袁家村,老袁家村人和新袁家村人的区别还是比较明显的。但是,无论怎样,他们身上都有一种袁家村的烙印,这个烙印就是“接纳”。袁家村人对于任何一个外来的人和外来的新事物都不会拒绝,更不会排斥,他们愿意听你跟他们聊天。

如果说,在发展旅游业之前,袁家村人的乡贤精神是一种单一的乡村社区传承模式,那么,在发展旅游业之后,袁家村人的乡贤精神就进入了一种结构化的沉淀和传承模式。老袁家村人的乡贤精神当然是这个结构中的核心所在,回民街的乡贤精神、创业者的乡贤精神、投资者的乡贤精神、打工者的乡贤精神分别组成了袁家村乡贤精神的基础部分。袁家村这些不同的社群之间,相互交流、共同创业过程中,共同沉淀出了一种彼此有差异、彼此又相通的结构化乡贤精神体系。这个精神体系的魂魄就是共同富裕。

三、袁家村乡贤精神的专业历练

乡贤精神的存在,无形中提升了一个乡村的运营效率。在袁家村的整个产业链条上,都闪耀着乡贤精神的灵魂气质。可以说,袁家村的产业链就是以乡贤精神为灵魂的产业链。

在袁家村的规划设计中,袁家村能人一个人挑灯夜战,把自己对袁家村的热爱放进自己所描画的粗糙的图纸中。看似粗糙,却浸润着最朴实的乡贤精神和实战经验。因为袁家村能人这位规划师对袁家村的每一寸土地肌理都了如指掌,对关中印象的品牌诉求有着清晰认知。正因为如此,这位关中汉子才会在意一砖一瓦的尺寸,才会在意一个窗花、一个农具的摆放位置。所以,在关中印象体验地的规划设计中,袁家村能人本人的个性和审美被淋漓尽致地发挥出来。这种乡贤精神,也是一个规划设计者的完美主义情节。

在袁家村的景区运营中,乡贤精神同样也是灵魂所在。袁家村能人没有把景区运营的权力控制在自己手中,而是通过股权设计,让袁家村的每一个商户都成为了景区运营的主人,彼此之间没有谁主导谁、谁听谁指挥的概念。而是每个人都要听从自己作为股东的内心召唤。景区运营是一个非常复杂多变的系统,然而,当股东的内心召唤无处不在的时候,任何细节问题都会在第一时间被发现、被解决。所以,袁家村的景区运营效率一直都是在全国遥遥领先的。正如袁家村能人所说,我运营景区就两个字,“分钱”。利益分配的精准化和公平化,这也是袁家村乡贤精神的主要内涵之一。同时,这种乡贤精神的驱动下,每个袁家村人都能够沉下心来对自己的手艺精打细磨,从而在各自的专业上不断精进。在一定意义上,乡贤精神就逐渐外化为袁家村人的专业技能,促进了景区运营的质量升华。

四、乡贤精神传承的应用启示

袁家村乡贤精神的传承经验,是可以广泛推广的。

其核心就是带头人要做好表率,带头人不跟村民抢着赚钱,带头人有给村民分钱的气魄。说到底,就是带头人必须是一个能够主持公平、主持公道、平衡利益的人。因此,任何一个乡村,要想传承乡贤精神,首要条件是找到一个真正的乡贤做带头人。

其次,乡贤精神的传承还需要多元化的人口结构。目前,在国内的大多数乡村都只剩下了老人和儿童,这样的乡村,要传承乡贤精神就比较困难,因为乡村的人口结构失衡了,乡村的家庭结构失衡了。家庭是传承乡贤精神的主要载体,一个圆满的家庭才能有父慈子孝、夫唱妇随的和睦感。在一个家庭中,父为天、母为地,如果父母都外出打工,留下小孩和老人在家,那么,乡贤精神的传承也是难以为继的。所以,在乡村振兴过程中,乡贤精神的传承需要通过产业系统的重建来召唤外出打工的“父母”,让家庭结构重归平衡。

再次,乡贤精神的传承需要有持续吸引创业人才的策略。一个乡村的乡贤精神是需要与时代接轨的,是需要在时代浪潮中持续注入新内涵的。如果仅仅只有本村人,固然可以传承乡贤精神,但是,村子的发展步伐会变慢。如果能够吸引多元化的创业者进入乡村,就能够不断优化乡村的人口结构,不断推动乡村的产业延伸。

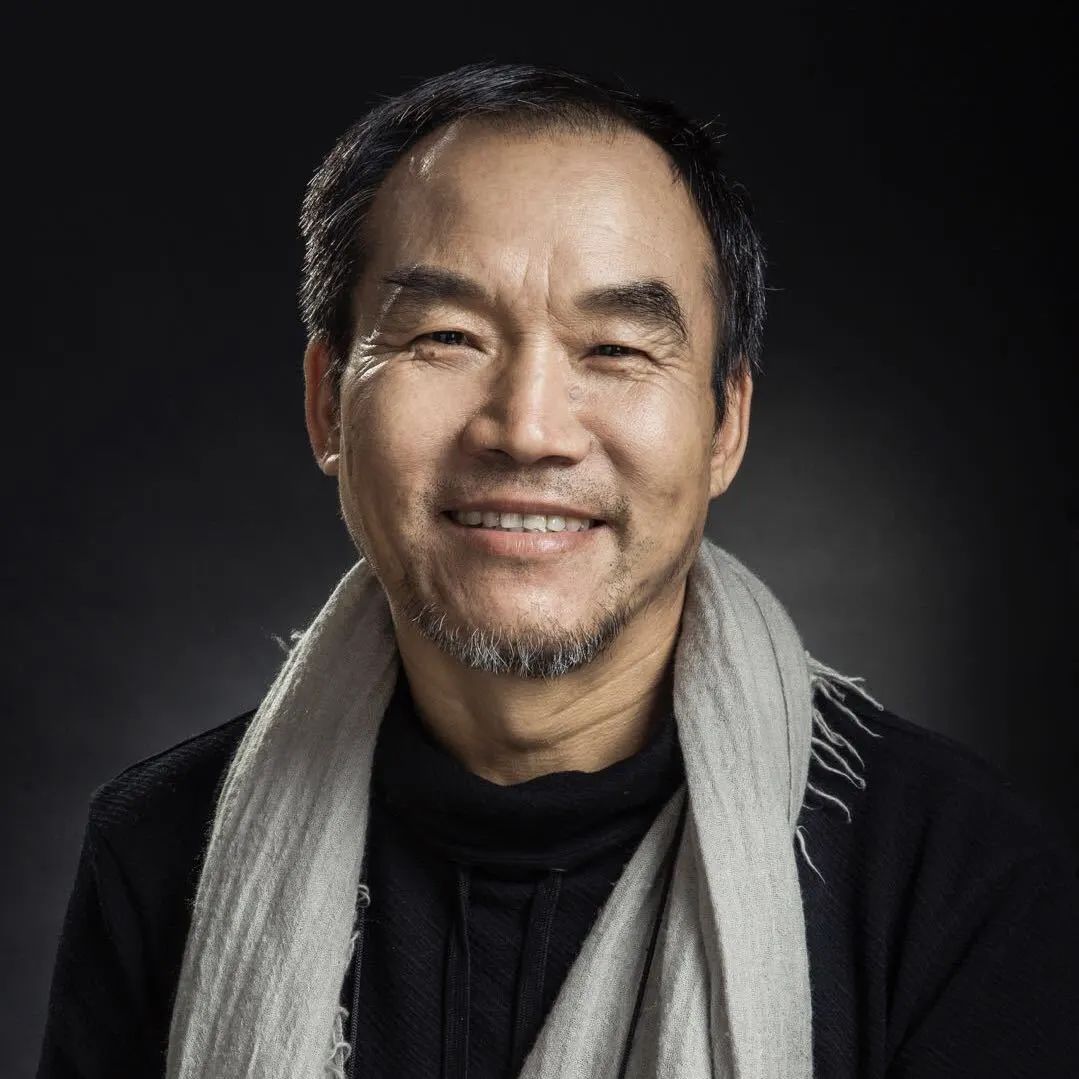

图书顾问

孙君

中国乡村建设领军人物

北京绿十字发起人、总顾问

图书顾问团队

孙君、魏小安、吴必虎、郭万超、孙敬媛

《袁家村的乡村振兴方法论》

主编:张栋平

图片拍摄:张栋平

封面设计:冉冉

正版图书即将发行

主编简介

张栋平

【微信号13466335844】

毕业于中国传媒大学

中国传播学会会员

河南旅游局特聘作家

原文始发于微信公众号(北京绿十字):袁家村的乡贤哲学 | 袁家村系列独家连载

规划问道

规划问道