【作者序】2020年是公元21世纪20年代的第1年,是农历庚子年(鼠年),也是中国全面建成小康社会的收官之年。那么30年后,即2050年的中国城市和社会又是什么样呢?勒·柯布西耶在《明日之城市》中,通过对20世纪初的城市发展规律和城市社会问题的关注、思考和研究,提出关于未来城市发展模式的设想,即“现代城市”理想。1992年联合国环境与发展大会发表《21世纪宣言》(21 Agenda),在人类环境保护与持续发展进程上迈出了重要的一步。1993年清华大学吴良镛院士首次提出人居环境科学理论,将“把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园,创造优良人居环境”作为中心目标。“中国城市规划理论”绝不是孤立的,绝非横空出世,它必然与历史文脉息息相关,必然反映着时代的进步,也必然体现着中国与世界各国、各地域间的交流和互动。

笔者在日本学习、工作和生活多年,较广泛和深入地参与了日本的城市规划及建筑设计工作。2018年回国,现执教于福州大学建筑与城乡规划学院。近两年来,我和我的团队作为《国际城市规划》日本站联络员,定期为杂志提供日本城市规划相关资讯,对中日两国乃至世界范围的城市规划问题有了更多的思考,从而萌发了探究城市规划起源和发展的想法。在与《国际城市规划》编辑部交流探讨之后,产生了这个系列——十问城市规划。笔者希冀,借回顾20世纪100年间中国与世界的交流,憧憬和勾画明日之健康中国。

2020年新年伊始,一种被称之为“新型冠状病毒肺炎”的疫情席卷全球,使得整个世界出现了前所未有的停摆。大量研究结果表明,此次疫情与人类生活环境密切相关。如今,各国都在不断地探索和寻找最终战胜大疫的方法,同时也在反思城市治理的有效途径。

日本当地时间7月29日,NHK报道新增新冠肺炎确诊病例1264例,其中东京都250例,大阪府221例,单日新增确诊病例首次超过1000例。另外,东北地区岩手县首次通报2名被感染者,这样日本全国47个都道府县均已被感染(图1)。

图1 日本新冠肺炎新增确诊病例分布图(7月29日,NHK)

资料来源:https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

然而,纵观过去的7个月时间里,从1月16日日本确诊首例输入型病例,到5月25日,日本政府正式宣布解除全国实施一个半月之久的“紧急事态宣言”,再到7月29日单日新增确诊病例反弹首次超过1000例。日本新冠肺炎确诊病例人数“奇特”的波浪式推移,到底是政府要求国民尽量“自肃外出”(自行减少不必要外出)的自我管理出了问题,还是政府都无权阻止的“境外输入”问题呢?NHK统计,截至8月7日每10万人口的感染人数,冲绳县居首位(图2)。

图2 日本各都道府县新冠肺炎确诊人数排名(8月7日,NHK)

资料来源:https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/#latest-weeks-card

再看世界对待中国的态度。当新冠疫情最初在中国爆发,中国周边国家有些迅速切断与中国的海陆空交通,也有些在加强本国防疫体系的同时,依然井然有序地接纳中国各地来访者。但是,无论采取哪一种应对方法,在全球化大背景下,面对新冠疫情,任何国家、地区或城市都无法独善其身。“守望相助,命运与共”才是人类战胜共同敌人最有效的办法。然而,不同地域种族、不同价值观念的人类如何才能“命运与共”呢?社会的“平等”与“包容”是“命运与共”的前提条件,也是城市治理的核心理念。

在人类发展的历史长河中,疾病与人类似乎一直是相生相伴、如影随形。人类生存史就是一部与疾病不断抗争、最终战胜疾病的历史。“健康”是人类生存发展的首要问题,重温中国传统医学思想,具有“惠民济世”的作用和意义。优秀的中国传统医学,其精髓主要体现在两个基本理念:一个理念是“天人合一”。中国现存最早的医学典籍《黄帝内经》认为:“天有四时五行,人有五脏五气。喜怒不节,寒暑过度,生乃不固。”人如果喜怒不加节制,不顺应四时寒暑,就有伤害生命的危险。认为疾病是人与自然界的一种相互关系的表现。另一个理念是“伦理学”。《孝经·开宗明义》:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”身上的一切都是父母给的,绝不能有丝毫的损伤,爱护身体如同敬爱父母。由于受到这种伦理学的制约,促使中国古人摸索出五脏六腑(内)与发肤体表(外)的相互联系,通过表象和症状,理解人与自然的关联,探求病因的根本。

中国当代古文字学专家康殷、中国社会科学院古文字学家冯时等认为,古文字的“尹”像手执针之状,示以针刺疗人疾病,或是执针时的特定手势。因此认为“尹”就是用针给人治病的医生,并由此引申“治理国家的官吏”。“尹”字反映了用“针”给人治病的方法,即后来的针灸,始于殷代末期。

但是更多学者则认为,“尹”的古字形像人手持一根象征权力的权杖,是管理民众的官职。据典籍记载,商代的“尹”相当于“(丞)相”。西周“尹”的地位很高,乃为君王辅弼之官。到了春秋战国之时,楚国的官长多称“尹”,并且有“左尹、右尹”之称。汉代以后,京城行政长官亦称“尹”,如“京兆尹”,地方行政长官也称“尹”,如“河南尹”。许慎《说文解字》训“尹”为“治也”,引申为“主管”或“治理”之意[1]。《说文解字注》:尹,治也。段注:伊下曰:尹治天下。《广韵》曰:正也,诚也。

“公”,《韩非子·五蠹》曰:“古者仓颉之作书也,自环者谓之厶,背厶谓之公,公厶之相背也。”意思是说,古人从开始创造汉字的时候,就已经注意到将“公”与“私”进行区别。“公”这个象形字,上面是“八”,表示背离,下面是“厶”(“私”的本字),合起来表示“与私相背”,没有自己,即“大公无私”之意。在社会生活中,不可避免地会出现因“私”而产生争议,这时就需要双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交由第三方作出裁决,这种解决争议的方法称之为“公断”。在古代,乡村宗族中德高望重的长者、城市中的官府往往充当秉持公断的角色,其后逐步演变为“公”指代国家、政府,引申为国家权力、权威。

“正”,甲骨文中此字为从止(趾)从囗(wéi,城池)。其本义为征伐城邑。如《诗经·商颂·玄鸟》:“古帝命武、汤,正域彼四方”[1]111。《说文解字》:“正,是也。”许慎认为“正”就是纠正,使恰当[2]。商鞅在《商君书·农战》中提出:“圣人知治国之要,故令民归心于农。归心于农,则民朴而可正也。”也就是说,(处于战国兼并时代的)圣人知道如何治理国家,当务之急是让百姓把精力集中到务农上。

从以上这些文字均体现了在中国古代,圣人或者辅弼君王地位很高的尹,治理天下(国家)要忘我,大公无私,秉承公正。

“人”,“在线汉语字典”基本解释:由类人猿进化而成的能制造和使用工具进行劳动、并能运用语言进行交际的动物。《百度汉语》基本释义:能制造工具并使用工具进行劳动的高等动物。《大英百科全书》的定义更简单,认为“人”是一个独立的个体。

中国古代对“人”的理解则有着不同的境界。《礼记·礼运》云:“故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。”人汇聚了天地间的德性,阴阳五行间的灵气,所以是万物中最为杰出的产物。《释名》:“人,仁也。仁生物也。” 孔子把“仁人”作为人的最高要求,“苟志于仁矣,无恶也。”如果人人都立志于仁,就不会去做坏事了。

那么,怎样才是“仁”呢?《孟子·公孙丑上》:“由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。” 所以,具备了同情怜悯、对恶的羞耻厌恶、谦逊礼让、能够分辨是非,才能成为真正的“人”。由此可见,古人对“人格”(做人的资格)的标准要求非常高。

为了使“人”能够“仁”,古人采取了“软(化)硬(政)兼施”的办法。“政”,从攴(戒尺、鞭子,轻轻击打)从正(纠正)。古初以正为政,后乃为造专字“政”。唐张九龄《敕处分十道朝集使》:“政者,正也,当矫其弊。” 执政者首先要使自己的行为端正。《荀子·王制》:“王者之法,等赋,政事,财万物,所以养万民也。” 奉行王道的君主所实行的法度:规定好赋税等级,管理好民众事务,管理好万物,以其用来养育亿万民众,这样的治理才能使社会和谐安康。

“化”始见于商代。商代金文,是正反两个人形。左部像一个面朝左侧立的人,右部像一个倒立的人。本义是变化,由本义引申为通过教育使风俗、人心发生转变,即教化。《礼学》说,帝王学习尊重父母,崇尚仁爱;学习尊重老人,崇尚诚实;学习尊重贤人,崇尚恩德;学习尊重显贵,崇尚地位;学习道德原则,提高品德和智慧。这“五学”被帝王掌握了,那么黎民百姓就可以通过教化和谐相处了。所以,教化的目的是和谐相处,能够和而不同、求同存异地“共存”。

翻开中国城市规划史长卷不难发现,早在公元前11世纪—公元前8世纪的西周时代,周人就已制订了一套体系完备的营国(城)制度,用以指导各级都邑的规划:从都邑建设理论,直到都邑具体规划方法,都有明确规定。而西方,迟到公元前4世纪,柏拉图的《乌托邦》中才提到理想城市设计的意向,亚里士多德探讨城邦的政治论著中始涉及城市理论研究问题。相形之下,中国古代城市规划和治理科学的先进性一目了然[3]。

在城市居住分区治理方面,《周礼·载师》记载:“以廛里任国中之地。”《周礼·地官·序官》:“廛人。”郑注:“廛,民居区域之称也。”《尔雅》:“里,邑也。”。李注:“居之邑也。”西汉《二年律令·户律》:“隶臣妾、城旦舂、鬼薪白粲家室居民里中者,以亡论之。”由此可见,自西周始创“廛(chán)”和“里”作为“国(王城)”中的居住区,施行“里制”。要求“里民”(有爵位者、没有犯罪前科的庶民)按照身份等级高低分区居住,而“廛人”【指曾经服过刑役的人。比如:隶臣妾(杂役)、城旦(筑城劳动)、舂(舂米劳动)、鬼薪(砍柴劳动)、白粲(做饭劳动)】不得与“里民”居住在一起,否则以逃亡论处[4]。《逸周书·作雒》:“凡工贾胥市,臣仆州里,俾无交为”。《周礼·大司徒》:“以世事教能,则民不失职。”即“里民”中从事各类职业的工匠不可混居,需按所从事的职业聚居,以达到职业的世袭化。同时,《管子·大匡》:“凡仕者近宫,不仕与耕者近门,工贾近市”。“耕者近门”之“门”是指城门。从而形成了贵族士大夫的国宅区置于宫城周围,工商业者居住市场周边,耕种者寄居于城门附近,有犯罪前科者隐居于城四隅的居住形态格局。

在城市社区治理方面,《说文》谓“術,邑中道也”“巷,里中道也”。张家山汉简《二年律令·田律》:“盗侵巷、術,罚金二两。”按照汉代律令,私自侵占社区巷道,私搭乱建,罚金二两。同《二年律令·襍律》:“越邑里、官市院垣,若故坏决道出入,及盗启门户,皆赎黥。”私自翻越邑里坊墙、官市坊墙或偷开坊门者,均判处“赎黥”刑(脸上刺字),说明当时对社区的管理非常严格[5]。

在俞可平编著的《治理与善治》一书中介绍了现代西方治理兴起的原因:1989年世界银行在概括当时非洲情形时,首次使用了“治理危机”(crisis in governance)一词,此后“治理”便广泛被用于政治发展研究中,特别是被用来描述后殖民地和发展中国家的政治状况[6]。

英语中的“治理”(governance)可以追溯到古拉丁语和古希腊语中的“操舵”(steering)一词,原意指控制、指导或操纵。长期以来,governance与government(政府)交替使用,并无太大区别。governance主要用于与国家的公共事务相关的宪法或法律的执行问题,决定涉及多个利益相关方的特定机构或行业的方向。然而,自1990年代以来,governance与government被作了明确的区分:governance指治理的方式、方法,government指负有治理之责的机构和代理人,而governing则用来指治理行为本身。由于同样原因,德语steuerung(操纵,指导)一词在20世纪七八十年代亦开始风行。不过在德语中,它还与系统论有关。即在系统论中,governing指的是把一个自主系统当作governance的对象的刻意行为,使之从一种状态转变为另一状态:不管是稳定它,改变其方向,还是使它发生转型。这就是现代社会治理中经常讨论的“自组织”创建[7]。

英国社会学家罗茨(Rhodes)认为:治理标志着政府管理含义的变化,指的是一种新的管理过程,或者一种改变了的有序统治状态,或者一种新的管理社会的方式。当治理(governance)脱离了政府管理(government)之后,就没有了统一、标准和秩序的束缚。当需要界定治理的一种新过程、新状态或者新方式时,如何定义“治理”就成了问题。目前,治理是什么?至少有六种不同的定义:(1)作为最小国家的治理;(2)作为公司治理的治理;(3)作为新公共管理的治理;(4)作为“善治”的治理;(5)作为社会——控制论系统的治理;(6)作为自组织网络的治理[8]。

治理理论研究者格里·斯托克在对各种治理概念进行梳理后,总结了各国学者对治理理论提出的5种观点:(1)治理指出自政府,但又不限于政府的一套机构和行为体;(2)治理明确指出在为社会和经济问题寻求解答的过程中存在的界线和责任方面的模糊之点;(3)治理明确认定在参与集体行动的机构之间的关系当中包含着对权力的依赖;(4)治理是指行为体网络的自主自治;(5)治理认定,办好事情的能力并不在于政府下命令或运用其权威的权力。政府可以动用新的工具和技术来掌舵和指引[9]。

在关于治理的各种概念和观点中,全球治理委员会的定义具有很大的代表性和权威性。该委员会于1995年发表的一份题为《我们的全球伙伴关系》(Our Global Neighborhood)的研究报告中,对治理作出了如下概括性的界定:治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和。它是使相互冲突或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程。这既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则,也包括各种人们同意或认为符合其利益的非正式的制度安排。它有四个基本特征:治理不是一整套规则,也不是一种活动,而是一个过程;治理过程的基础不是控制,而是协调;治理既涉及公共部门,也包括私人部门;治理不是一种正式的制度,而是持续的互动[10]。

从以上现代西方关于治理的定义可以概括地认为,治理是指在一个既定的范围内运用权威维持秩序,以满足人们的需求。治理的目的是在各种不同制度关系中运用权力引导、控制和规范公民的各种活动,以最大限度地增进公共利益[11]。

工业革命前的巴黎曾是一个封建的王朝首都,政治是这个城市生活的主题,城市的各项社会设施也是服务于这一主题。随着工业革命的到来,城市建设向功能的多样性方向发展。19世纪下半叶巴黎的城市改造构成了欧洲高速城市化时代的缩影。

改造使巴黎城市道路体系、城市下水道、供水等市政设施得到进一步完善,城市人口增长,城市生活变得更加美好,城市面貌焕然一新。然而,同样令人遗憾的是,巴黎大改造以暴力手段拆毁了部分历史街区,新建社区形象整齐划一、类型统一,历史街区的风韵荡然无存,令人深思,发人深省。

“后工业社会”(post-industrial society)这一概念最早是由法国社会学家阿兰·图雷纳(Alain Touraine)于1949年提出的,后由美国社会学家丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)的著作《后工业社会的来临》(The Coming of Post-Industrial Society, 1973)推广开来。但是,大多数西方社会学者认为“后工业社会”指自1960年代开始出现的工业转型之后的社会现象,是人类社会发展的一个历史阶段。后工业时代(后工业社会)一个具有代表性的方面是公民参与城市基层治理,法国的各种民间协会组织积极参与城市发展和社会服务工作,在政府主导公众参与城市治理中发挥了重要作用。

其中,巴黎市政府下辖职能部门中的“民主、公民与领土事务局”(DDCT: Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires)负责实施市政服务的权力下放,以及公民参与市政决策权下的公共决策。该事务局不仅是民间协会组织的对话窗口,也是基层民主良性发展的保障,增进了政府与公民之间的相互理解[12]。

08 信息化时代的城市治理:创意城市(creative city)

日本首都东京,首都圈人口达3700万人,是全球规模最大的城市。其与纽约、伦敦、巴黎等同处于全球国际大都市的第一梯队。根据日本森纪念财团都市战略研究所公布的世界城市综合实力年度排名(GPCI),东京在2016年排名第三位。东京力争于2020年在此排行榜上占据第一的位置。为此,2016年12月出台的《打造“以民为本”的新东京——东京2020年发展规划》提出了“三面城市”(three faces)的概念:安全城市(safe city)、包容城市(diverse city)、智慧城市(smart city)。每一种城市概念又提出相应的7~8条具体措施。

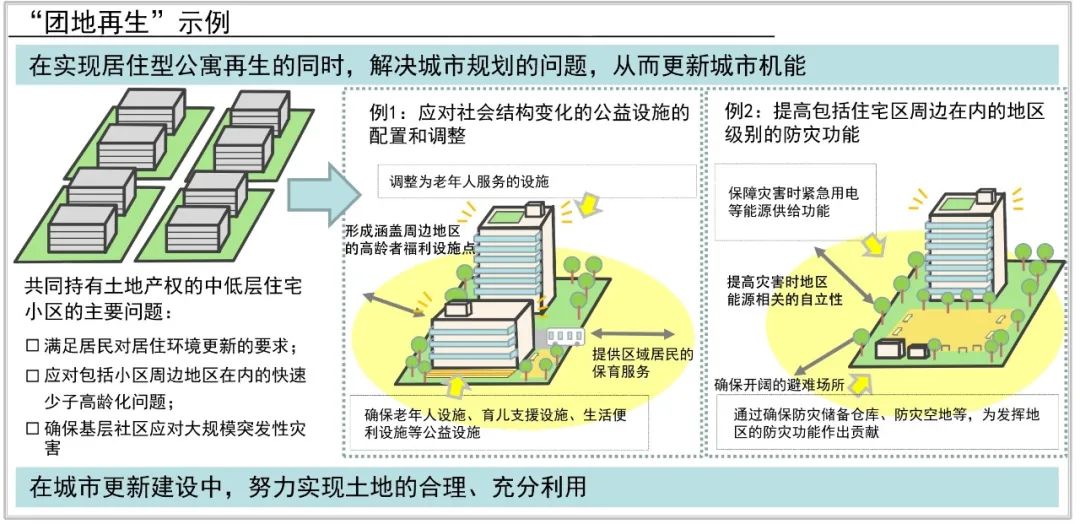

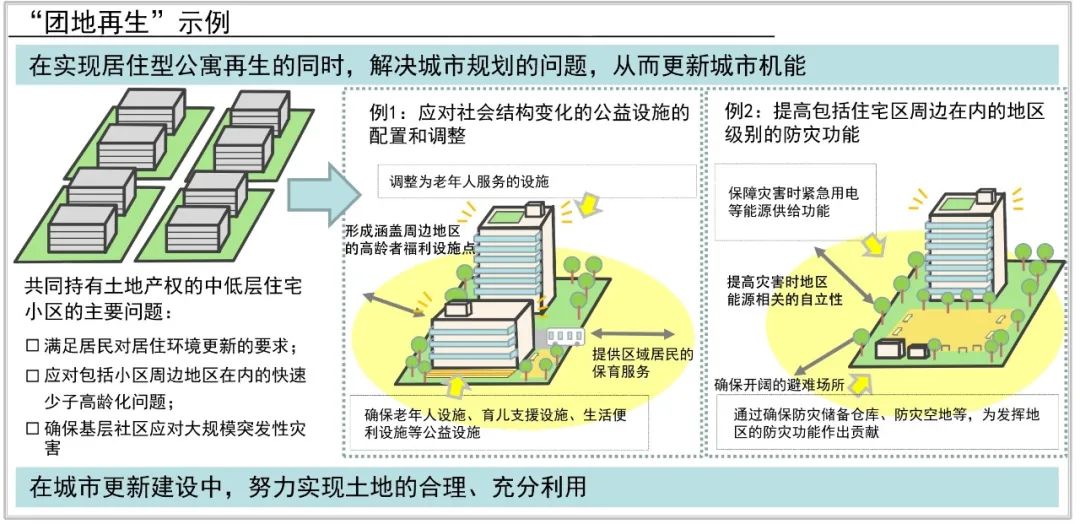

除了传统意义上的提高抗震防灾能力、更新或延长城市基础设施的寿命之外,还提出“使城市更有活力”。包括:①积极发挥商店街、街巷等社区自治组织作用,增强城市活力。②对有效利用空置住房的区市町村给予扶持,打造宜居环境。③对老旧住宅小区进行改造,在保留原有小区开放空间(绿地公园)的同时,新增社区保育园、老龄服务设施和社区活动中心。将单调呆板的低层单元楼房的行列式布局,改建成高低错落有致的现代化集合住宅。日本城市治理中的“团地再生”(即居住区精细化改造)对建筑用地和公共服务进行了新的合理分配,使人居环境更为和谐(图3)。

资料来源:https://www.mlit.go.jp/common/001195896.pdf

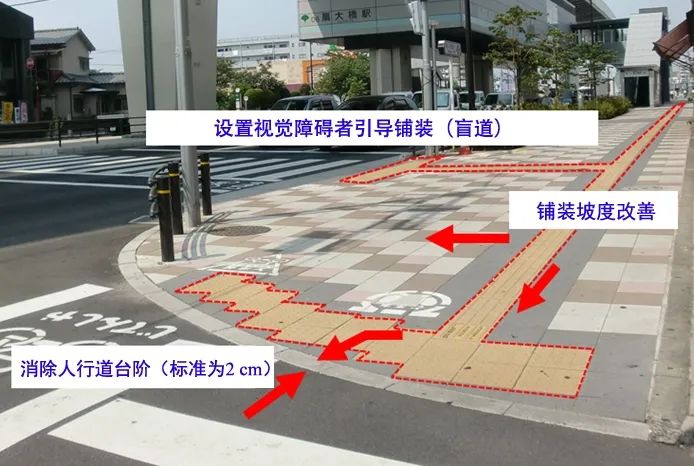

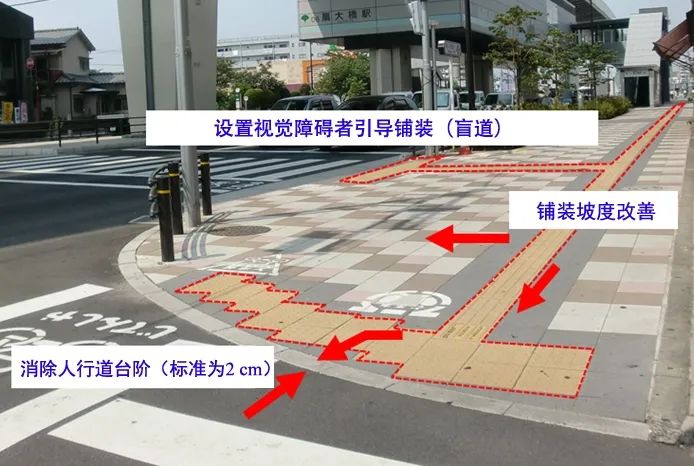

不仅包括养育孩子、保障高龄老人、完善医疗体系、完善残障人士居住及生活区域的无障碍设施等方面,更进一步提出了打造“所有人都能得到尊重与善待的城市”。包括:①通过推动道路的无障碍化等建设,打造一个使所有人感到舒适的通用设计之城(图4);②以东京奥运会为契机,形成志愿者文化——城市新文化;③理解和尊重不同国籍、民族、文化的多样性,实现多元文化共生社会。

资料来源:https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/actionplan-for-2020/plan/pdf/honbun2_diversity_6.pdf

提出了智慧能源都市、保护自然环境、创造宜居的都市环境和景观、建设城市机能的高度集约化、振兴艺术文化等内容[13](图5)。

资料来源:https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/actionplan-for-2020/plan/pdf/honbun2_smartcity_1.pdf

联合国经济和社会事务部(UN DESA)公布的《世界城市化前景:2018年修订版》指出:(1)在全球范围内,城市地区人口多于农村地区,2018年世界人口的55%居住在城市地区。预计到2050年,世界人口的68%将生活在城市。(2)世界上近一半的城市居民居住在人口少于50万的定居点,而大约八分之一的居民生活在拥有超过1000万居民的33个特大城市。预计到2030年,世界将有43个超大城市,其中大部分位于发展中地区。

城市化是一个国家社会生产力发展到一个阶段的自然进化,城市化程度并非越高越好,保持一个合适的水平才是国家发展最健康的方式。盲目追求城市人口的高比例,过度城市化或快速城市化都将导致城市严重超载,城市就业、住房、社会保障、贫富差距,城市环境污染、资源生态遭到破坏,甚至由此引发治安混乱、社会失序等后果。此次席卷全球的疫情则再次向人类敲响了警钟。

未来的人类生活环境会是一个怎样的愿景呢?畅想那个时候,城市建设已完全饱和,城市与农村之间既非城市化又非农村化,城乡处于平衡状态。城市已不再需要城市规划,完全让位于城市管理。城市管理的主要内容是:公共安全与公共交通。未来,会出现两个新的行政机构:“社区营造与住房保障”和“国土安全与交通”部门。未来的城市规划师被称为“城乡社区规划师”,成为城市或乡村社区的“陪伴者”。高等学校城乡规划专业主要分为三个方向:公共安全与交通、社区营造、历史文化保护。

《福州日报》7月22日讯:为推广“乘坐公交地铁,畅享绿色出行”理念,进一步缓解交通拥堵,促进节能减排,提升公共出行分担率,福州将在8月1日—10月31日的法定节假日和休息日(共31天)开展免费乘坐地铁和公交车活动(图6)。8月1日,福州地铁免费乘坐首日,全线网客运量超30万人次,较7月的周末日均客运量增长30%。

图片来源:http://www.zohi.tv/lstjlby/p/163482.html

城市公交地铁从原先的老龄人免费乘坐,扩展到人人享受公共福利,从一个侧面体现了“平等”和“包容”的城市治理理念。西方后工业时代一个具有代表性的方面是城市居民参与城市基层治理,而人的城市化(觉悟的提高、道德的修养)才是推动城市基层治理可持续发展的原动力。城市治理即天下为公,大同社会指日可待。

[1] 李学勤, 赵平安, 编. 字源[M]. 天津古籍出版社, 辽宁人民出版社, 2013: 222.

[2] 刘悦. 汉字中的生活之美[M]. 上海: 文汇出版社, 2015: 188-192.

[3] 贺业矩. 中国古代城市规划史[M]. 中国建筑工业出版社, 1996: 4.

[4] 张家山汉墓竹简整理小组. 张家山汉墓竹简(二四七号墓)[M]. 北京: 文物出版社, 2001: 175.

[5] 臧知非. 秦汉里制与基层社会结构[J]. 东岳论丛, 2005(6): 11-19.

[6] 俞可平. 治理与善治[M]. 社会科学文献出版社, 2000: 1.

[7] 鲍勃·杰索普, 漆燕. 治理的兴起及其失败的风险:以经济发展为例[J]. 国际社会科学杂志(中文版), 1999(1): 3-5.

[8] R. A. W. 罗茨, 杨雪冬. 新治理:没有政府的管理[J]. 经济管理文摘, 2005(14): 41-46.

[9] 格里·斯托克. 作为理论的治理:五个论点[J]. 国际社会科学, 2019(3): 23-32.

[10] The Commission on Global Governance. Our Global Neighborhood[R]. Oxford University Press, USA, 1995: 23.

[11] 俞可平. 治理与善治[M]. 社会科学文献出版社, 2000: 5.

[12] 廖了. 法国城市基层治理:街道议事会的作用及其启示[J]. 城市观察, 2017(3): 118-125.

[13] 东京都. 都民ファーストでつくる「新しい東京」~2020年に向けた実行プラン~[R]. 2016.

作者:邓奕,福州大学建筑与城乡规划学院,教授

方晖,福州大学建筑与城乡规划学院,研究生

郑雨菲,福州大学建筑与城乡规划学院,研究生

下篇预告:城市的宜居性与生态环境

延伸阅读

基于法团主义视角“资本下乡”的利益格局检视与治理策略——江西省婺源县H村的实证研究

社区治理和土地财政下一程

基于比较视角的美国、英国及日本城市社区治理模式研究

原文始发于微信公众号(国际城市规划):海外行思 | 十问城市规划【连载】第三问:城市治理是什么?