摘要

随着莪山实践中一系列乡村复兴项目的逐步展开,建筑师愈发领悟到乡土聚落物质环境及其承载的历史文脉“原生秩序”的生命力与感染力,本文不同于西方建筑界面向“城市历史街区”的历史场所概念或以生态技术将乡村视为自然保育区的角度,而是根植于中国地域乡土现实,根植于生活方式和文脉环境延续性的时间轴进行乡土聚落渐进复兴的探讨。

关键词

莪山实践;原生秩序;时间与空间;适度技术;公共性;渐进复兴

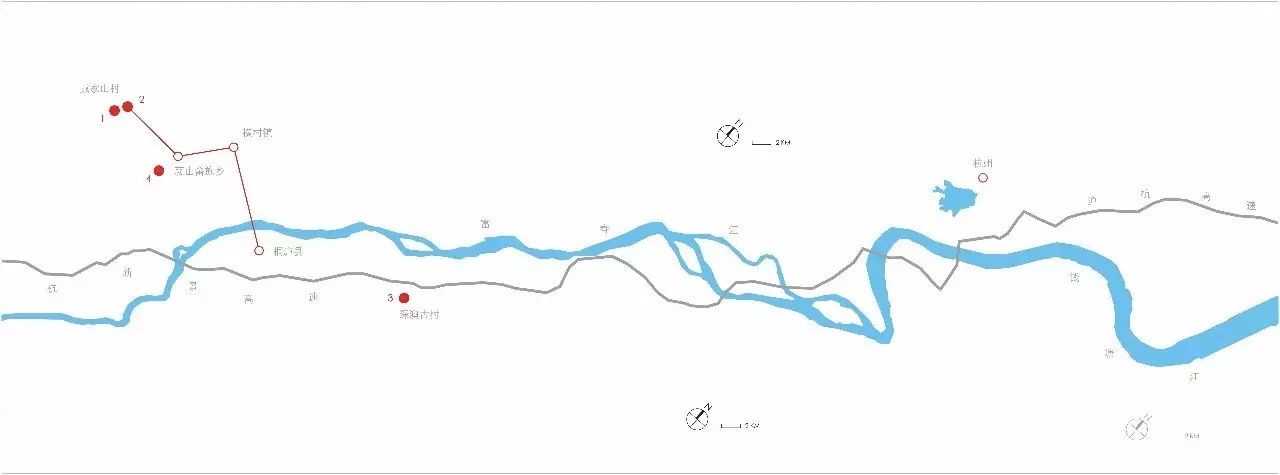

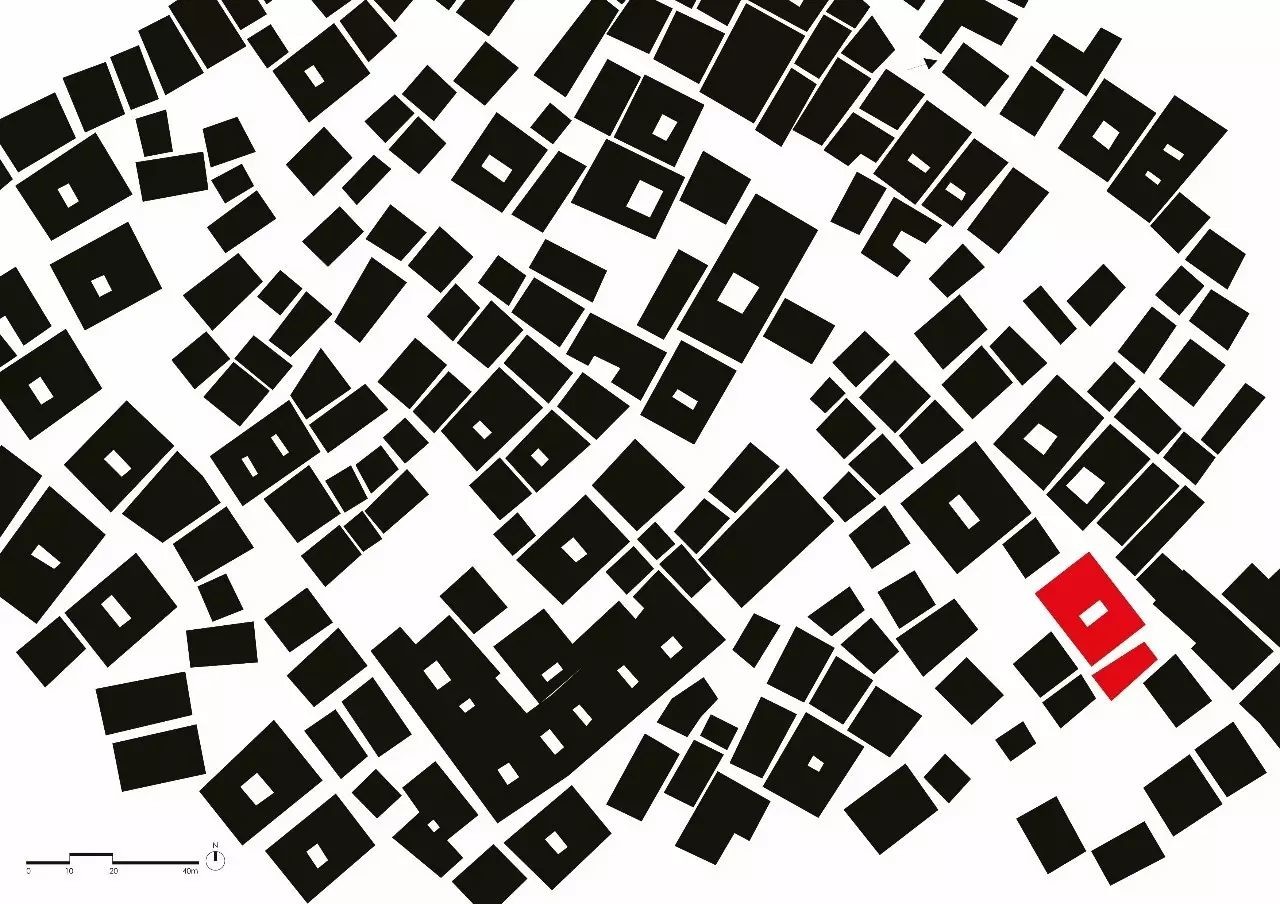

“地域性”这个被当代建筑师反复提及和热衷的概念变得越来越宽泛,在大多数情况下,这个概念仅仅被看作装饰蛋糕的水果花边。标签化的地域符号,博物馆式的消极保护,旅游经济的粗糙产品包装,不断地消磨着地域建筑文化的内在整体活力。中国几千年来的传统根基在于农业文明。真正属于我们自己的建筑文化传统在于以“没有建筑师的建筑”为主体的乡土聚落、有机整体的城乡关系、持续数千年的延续发展模式,以及一种处于“文化自觉”[1]状态的地域性。在最近的一轮城市大发展(也是彻底清除)之后,在整体结构性方面,中国的城市已经再难看到确凿的物质环境载体去传承历史文脉。所幸这个过程还未完全发生于广大的乡村。中国真正的地域性在于乡村,也正是对城乡关系的思考,促发建筑师展开一系列统称为“莪山实践”①的乡村复兴项目(图1)。

图1. 莪山实践项目区位图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

1.先锋云夕图书馆;2.云夕戴家山乡土艺术酒店;3.云夕深澳里书局;4.山阴坞雷宅

随着莪山实践的逐步展开,建筑师愈发领悟到乡土聚落物质环境及其承载的历史文脉“原生秩序”的生命力与感染力,根植于中国地域乡土现实,根植于生活方式和文脉环境延续性的时间轴,不同于西方建筑界面向“城市历史街区”的历史场所概念[2]或以生态技术将乡村视为自然保育区的角度[3]。作为文化遗存的乡土聚落,面临保护与发展的两难。在公共资源介入之前,相对于外来者审美情怀上的保护,原住民出于经济目的发展更加具有伦理上的合法性。如何解决这种冲突,进而融合保护与发展之间的关联性、互补性,恐怕是任何乡土聚落都必须面对的复兴难题。

① 莪山畲族乡位于浙江桐庐县,被称为“中国畲族第一乡”,是杭州市唯一的少数民族乡。畲族人民自称“山哈”,意思就是大山的子民。从2013年开始,建筑师张雷与南京大学建筑与城市规划学院可持续乡土建筑研究中心在桐庐县莪山畲族乡、深澳古村等地开展名为“莪山实践”的一系列乡土建造和经营实践。除了已经落成的云夕深澳里书局、先锋云夕图书馆和云夕戴家山乡土艺术酒店外,莪山实践还包括莪山畲族乡山哈博物馆、雷氏小住宅等项目。

肯尼斯·弗兰姆普敦(Kenneth Frampton)认为当代“批判的地域主义”这一术语,并不是指传统社会背景下“那种在气候、文化、神话和工艺的综合反应下产生的乡土建筑”[4],也不同于与时代思想和外部世界对峙的“地方传统”和“民族主义”,而是在全球化背景下“反映和服务于那些他们(建筑师)所置身其中的有限机体”。换句话说,批判的地域主义是通过有限和局部的建筑实践实现在现代“普适文化”中“固有文化”的重新定位,在时间的轴线建立与现实存在之间的种种共时和历时关联,程度不同地重新建立新的地域传统。如果普兰姆普敦所谓“批判的地域主义”仍然承认现代建筑、普适文化乃至建筑师的正统意义,那么早在1964年,伯纳德·鲁道夫斯基(Bernard Rudofsky)策划的“没有建筑师的建筑”展览及与展览同步推出的同名的著作,早已向世人展现了“非正统”建筑的广大领域,批判了“正统”史学家和建筑师的狭隘观念。无名的建造者、人文性(humaneness)、对自然的敬畏乃至依赖,这些被“正统”建筑师及其业主持有的精英文化忽视的适应环境的构成方式、低技术营造智慧,以及具有文化意义的场景和仪式,在没有建筑师的建筑世界呈现出令人震惊的建造智慧和栖居诗学[5]。

对于莪山实践的一系列乡村建设项目,建筑师的思考首先集中于“时间”这个基本维度。任何地区打动人心的建成环境特征,都是时间沉积的力量。相对于无法抗拒的时间,建筑师所精心构造的“空间”设计,往往更加个人化,因而难以直面生活的考验。回到客观的立场和学习的姿态,向“没有建筑师的建筑”学习,向生活学习——建筑师在这个过程中,试图逐渐放弃个人化的“空间设计”,去延续地域的时间性,延续日常生活的温暖文脉。

1.1延续

先锋云夕图书馆①[6]是一个受到“喜爱”的场所。在游客眼中,它是乡村风光里舒适的驿站,在村民眼中,它是老人孩童聊天读书的据点,在业主眼中,它是最小的也是最远离尘世的“文化先锋”。从一个破败的土坯房,到依然“土气”十足的现代乡村图书馆,新的功能的场所重新形成了乡土聚落中的公共生活中心。

图书馆的主体是村庄主街一侧的一个闲置院落,包括两栋黄泥土坯房屋和一个突出于坡地的平台(图2,图3)。建筑设计保持了房屋和院落的建筑结构和空间秩序,将衰败现状修整还原到健康的状态,新与旧的关系强化了时间性,土坯墙、瓦屋顶、老屋架这些时间和记忆的载体成为空间的主导,连同功能再生的公共性,共同营造文脉延续的当代乡土美学(图4)。

图2. 先锋云夕图书馆总平面图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

图3. 先锋云夕图书馆全景俯瞰(图片来源:姚力摄影)

图4. 先锋云夕图书馆改造前后的戴家山村主街

4a.改造前(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

4b.改造后(图片来源:姚力摄影)

适应图书馆新功能的注入,最关键的设计操作是屋顶抬升策略。支撑屋顶的建筑内部梁柱框架整体被加高了约60cm,利用这个高度形成了高窗的构造,光、气流以及优美的竹林景观被自然地引入室内空间(图5)。屋架抬升的实现主要依赖地方工匠娴熟的传统技艺,用巧妙的榫卯技术加长局部的柱子。与此同步进行的还有小青瓦屋顶的翻新,在望板之上附设的保温构造大大提高了老屋的热工舒适性。在建筑外部,原封未动的土坯墙和青瓦屋顶由于侧面高窗的存在,显示出既封闭又开放、既厚重又轻盈的戏剧化效果,在整饬后的室外景观和照明设计衬托下,成为村落温和的景观焦点(图6)。

图5. 先锋云夕图书馆咖啡厅改造过程及完成效果

5a.改造中(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

5b.完成效果(图片来源:姚力摄影)

图6. 先锋云夕图书馆入口庭院改造前后

6a.改造前(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

6b.改造后(图片来源:姚力摄影)

美国诗人艾略特(T. S. Eliot)在谈到积极的艺术创作和传统的关系时写道:现存遗迹自身形成了一种理想秩序,这种秩序通过新(真正的新)艺术作品的引入而得到修正。在新作品产生之前,现存秩序是完整的;为了新的添加之后秩序能够持续,这种秩序必须略为改变;因此整体上,每件艺术作品之间的关系,比例和价值需要重新调整;并且这种改变能够使旧的和新的协调一致[7]。过去被现在改变,同样现在也是过去的导向,进而延续未来的可能,这正是建筑师主张的当代地域性实践的理想图景——不是空间形式上盲目的创新,而是时间轴线上生活的延续。

1.2边界

在先锋云夕图书馆老建筑更新项目中,建筑设计的空间创造被严格限制,建筑师努力使之成为一种不易察觉的时间休止符。从庭院连廊到室内设施,新的要素本身被单纯的形式弱化。同样重要的是,这些不易察觉的形式要素,同时也是工业化的、产品化的附加部分,对于图书馆的当代用途又是至关重要的。“新”为“旧”建筑重新建立空间边界,将过去的时间重新引向现实。从建造过程开始,到融入乡村生活的文化经营,“新”与“旧”共同构造的是生活场景的舞台,而非抽象纯化的空间限定。

连接主屋和偏屋的透空木格栅连廊,强化了改造后图书馆和咖啡厅的功能联系,同时也重新界定了室外空间细腻的体验序列。街道、台阶到连廊之间,是紧凑而友善的前院;穿过曲折的连廊,或者从建筑内部来到室外,则是建筑、连廊和弧形轮廓的平台,共同限定室外阅读和观景的场所。在建筑内部,空间的公共性来自有机组织的楼梯井、局部平台空间和透空书架隔断的空间划分,而经过翻修的屋顶木结构借助灯光的强化处理,形成明亮而有力的空间氛围(图7)。

图7. 先锋云夕图书馆首层平面图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

① 先锋云夕图书馆作为民俗文化百科全书图书馆,呈现畲族人的文化变迁史,建立本村落知识库,传播当地畲族文化。图书销售利润将捐给当地畲族贫困学生,用于教育和基础文化建设。见参考文献[6]。

桐庐云夕戴家山乡土艺术酒店位于浙江桐庐县莪山畲族乡戴家山村,是以一栋改造后的普通畲族土屋为主体的民宿①,同时也是具有现代化酒店设施和服务的“乡土艺术”精品酒店。酒店主体原本是一个游离于村庄之外的闲置农舍,由背靠缓坡、面向山谷的一栋南北向黄泥土坯房屋和一个突出于坡地平台的石砌平顶小屋构成(图8)。改造设计最大限度地保留、保持并加强原有房屋的结构实体部分,维持地方传统“畲族土屋”的风貌,并通过紧凑而适度的加建和现代乡土精品店的功能植入,呈现了“当代乡土”[8]与时间更加密切的关联性(图9,图10)。

图8. 云夕戴家山艺术酒店总平面图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

图9. 云夕戴家山艺术酒店主楼北面(图片来源:姚力摄影)

图10. 云夕戴家山艺术酒店餐厅鸟瞰(图片来源:姚力摄影)

云夕戴家山乡土艺术酒店改造任务的复杂性和对传统延续与发展的矛盾性,构成了项目的独特品质和感染力,而最终的解决方案简单而直接。以适用原则对工程技术的恰当选择,对问题解决的顺势而为,是建筑师尊重现实、尊重乡土的地域观念的体现。

2.1结构强化

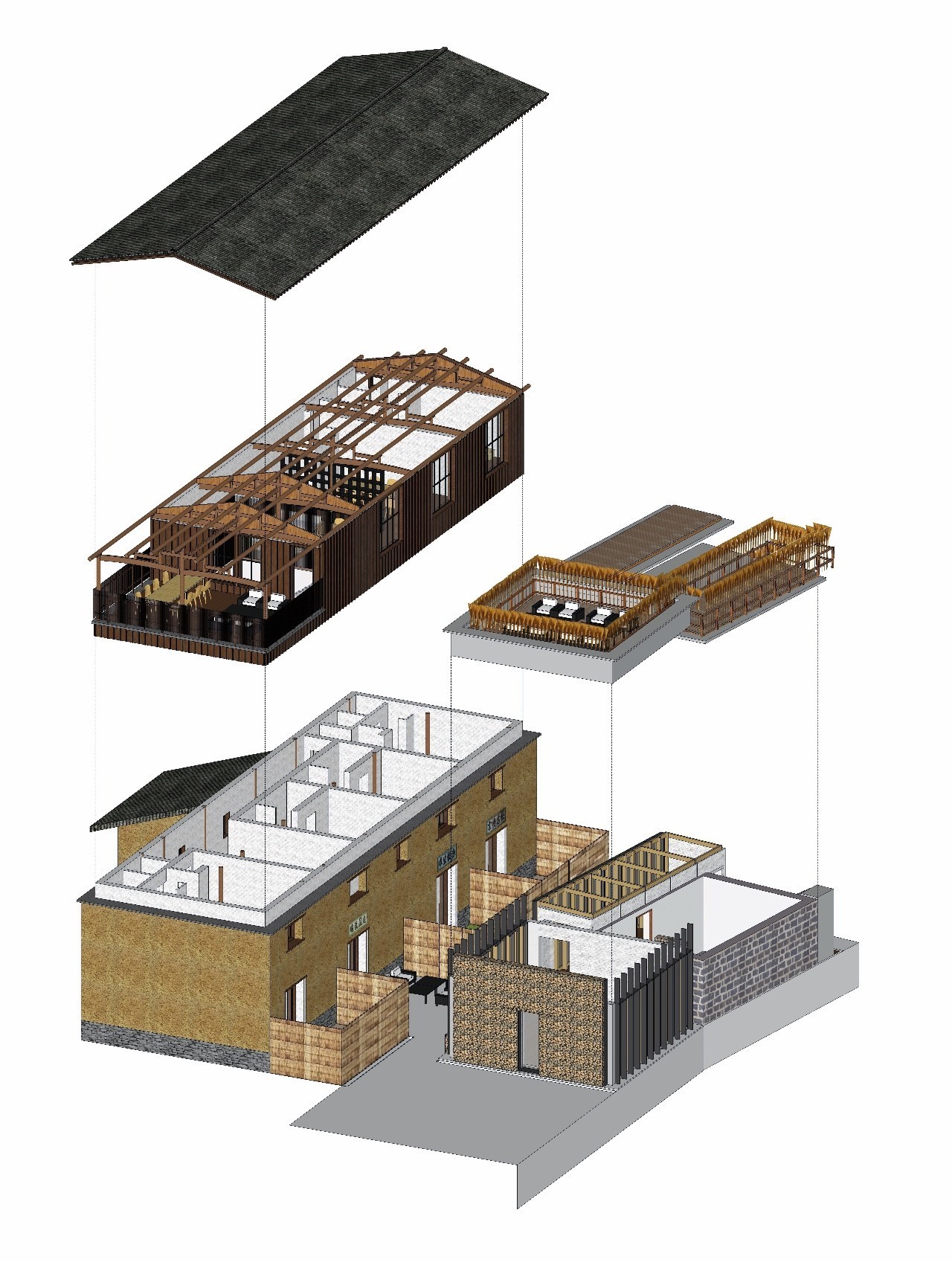

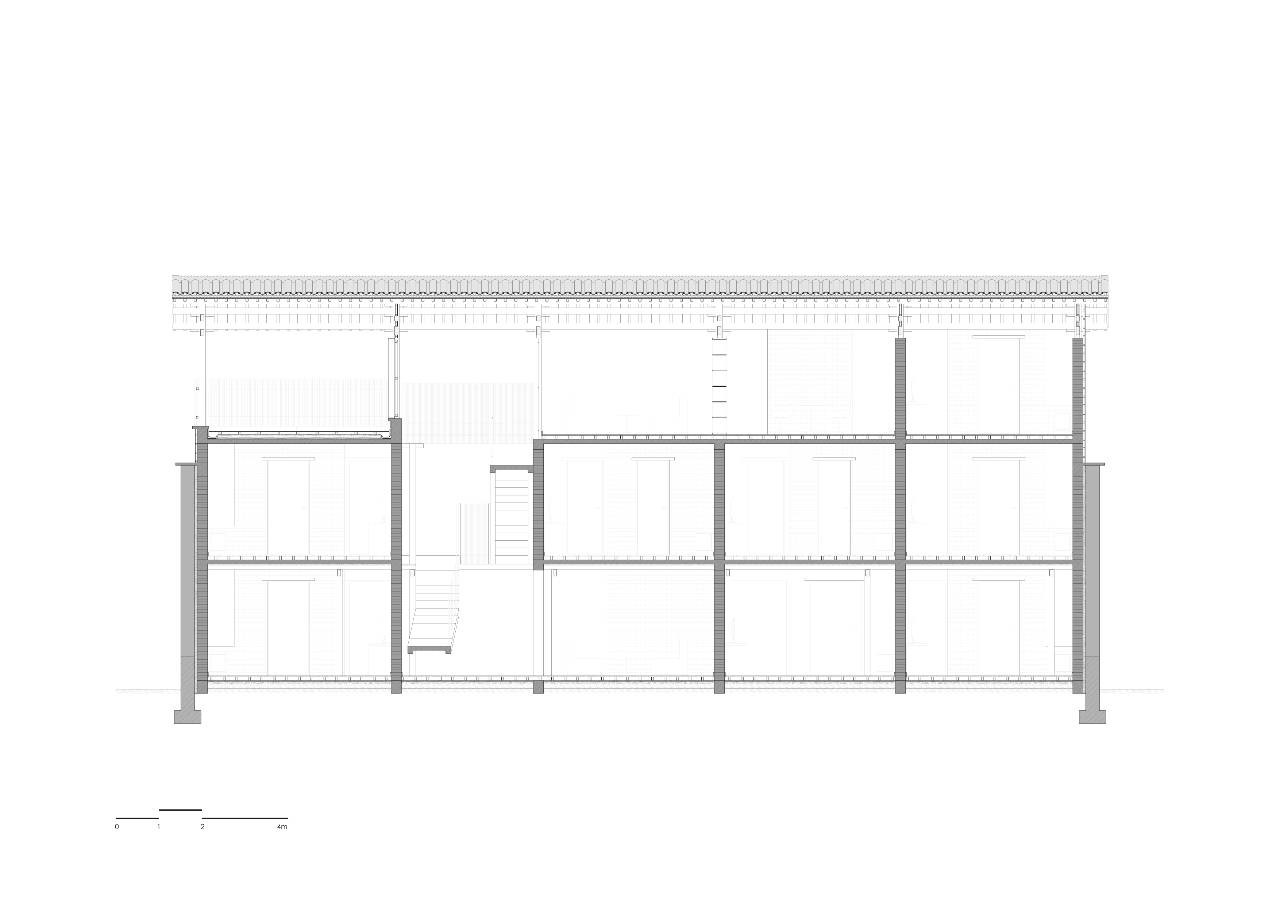

结构强化主要针对原有土坯老屋。地方畲族土坯房屋在空间和建造类型上可以看到当地汉族传统民居(包括客家民居在内)的影响。厚达40cm的碎石夯土墙是主要的围护要素,也是结构稳定要素,因较少开洞而具有封闭性和防御性。屋顶和楼板则是内部梁柱木屋架体系形成的灵活空间框架。改造设计清除了土屋内部的两道夯土隔墙,并将屋顶抬高一层。

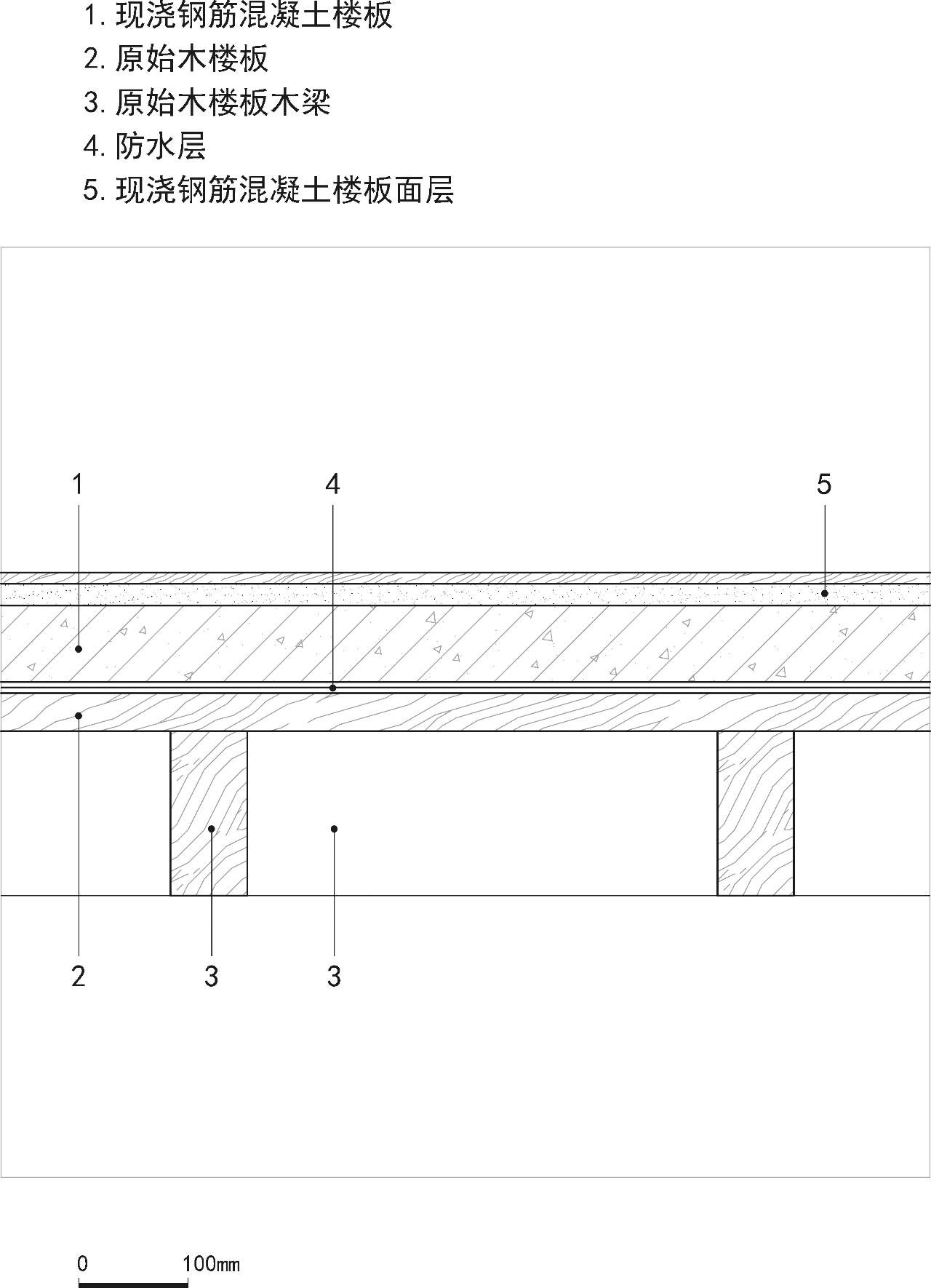

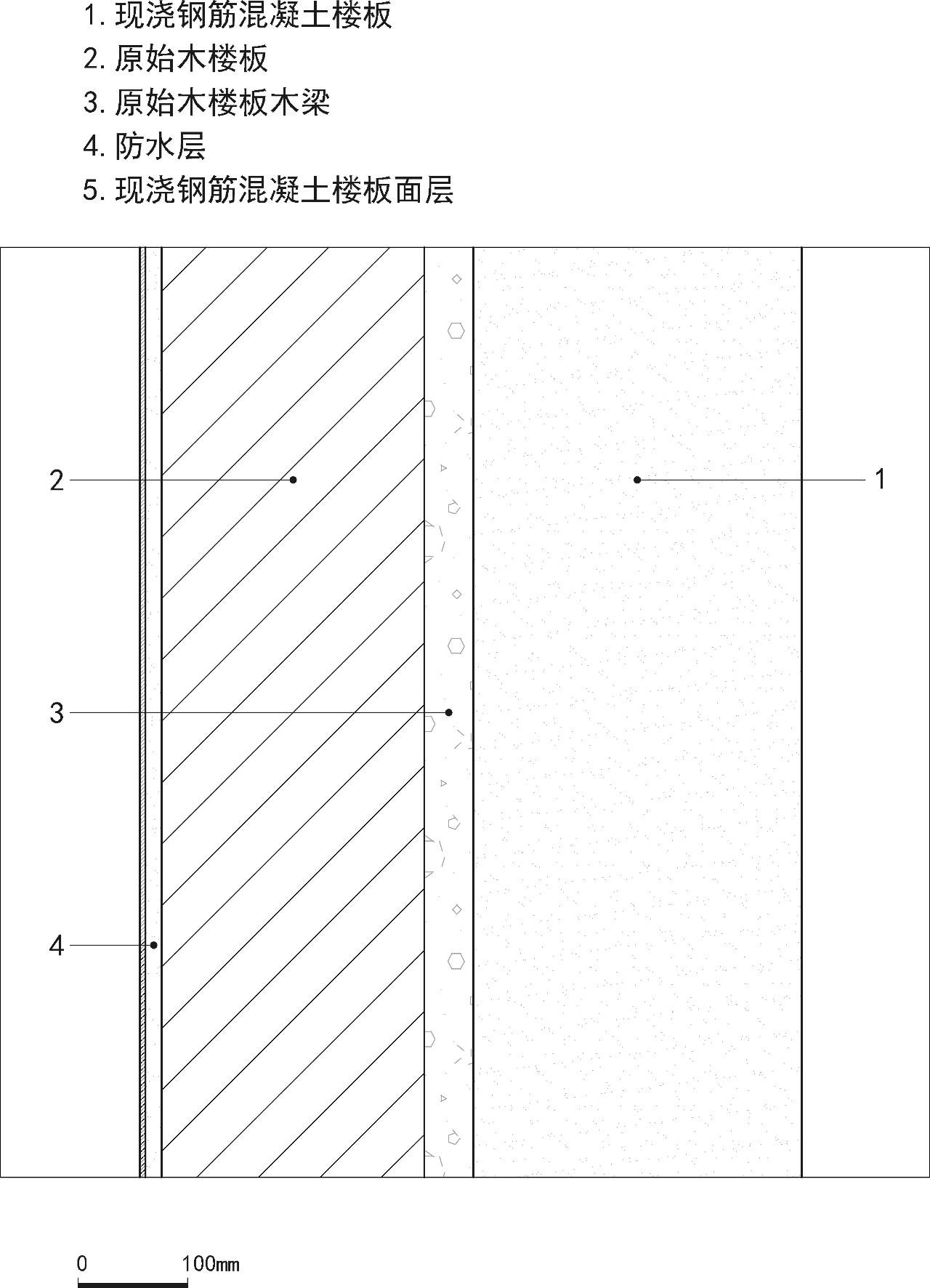

内部空间重新划分,在很大程度上会减弱结构的整体性。为解决此问题,最终的设计在夯土和木框架之间,通过加建的砖混结构墙体、楼板,形成三层相互协作的连续结构(图11)。具体做法包含两种老屋改造技术:第一种是在传统木楼板建筑上现浇钢筋混凝土,形成复合楼板;第二种是传统夯土墙建筑内衬砌块墙,形成复合墙体。前者通过现浇钢筋混凝土楼板的设计施工技术,利用原有木楼板作为浇筑施工的底模板,施工完成后保留原有木楼板,形成原有木楼板和现浇钢筋混凝土楼板的复合楼板(图12)。后者采用砖、混凝土砌块等砌块材料,紧贴原有夯土墙内部砌筑承重墙体形成复合墙体,有效保护原有夯土墙,提高建筑整体的结构可靠性和热工性能(图13)。

图11. 云夕戴家山艺术酒店轴测分解图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

图12. 云夕戴家山艺术酒店传统木楼板上现浇混凝土的复合楼板构造图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

图13. 云夕戴家山艺术酒店传统夯土墙内衬砌块墙的复合墙体构造图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

原有夯土、木框架和新建砖混墙体、楼板构成的“三重结构”体系,不仅体现了地方传统建筑的内在类型特征,获得了与新建砖混结构建筑相同的可靠性和舒适性,也保留了原有木楼板、木框架和夯土墙所体现的传统空间美学效果和历史文化价值。同时,以原有木楼板作现浇钢筋混凝土楼板施工的模板,节约了支设底模板的造价。

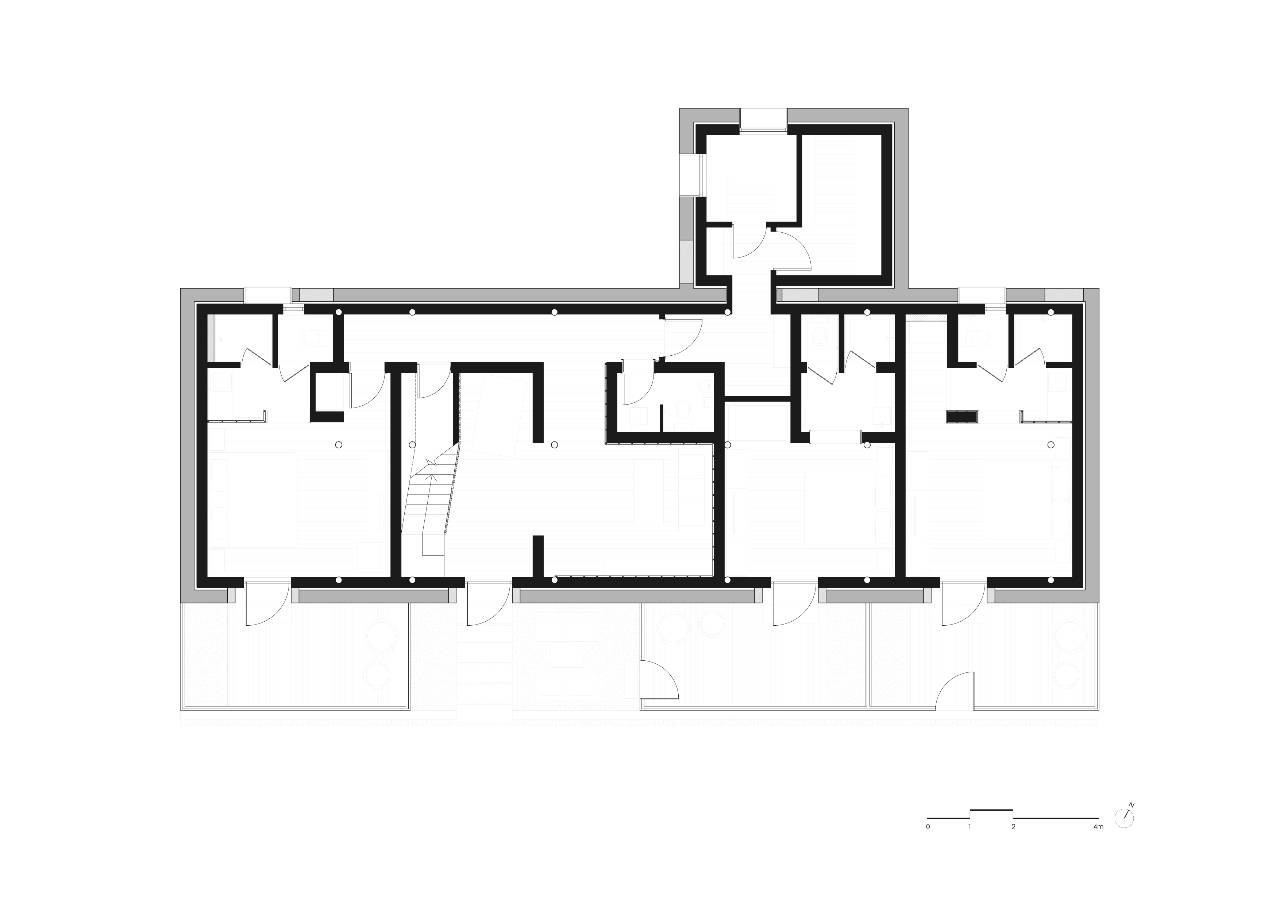

2.2新旧构造连接

在老屋改造中,新旧构造的连接同时反映了两种意图:功能性和表现性。典型体现如保留的夯土墙,加建了内衬砖墙之后,原先起结构稳定作用的特性转化为围护功能和乡土意向。在内衬砖墙首层圈梁的位置,通过预埋件拉结,同时在二层圈梁位置以挑檐封压(图14),通过拉力和压力的共同作用解决其自身的稳定性(土坯墙上部的挑檐压顶出挑约40cm,保护其免受雨水侵蚀,替代原先屋顶出檐的作用)。一层折线形楼梯绕开保留木柱,这种兼顾保留与通行便利的双重考虑,使其获得了独特的表现力(图15,图16)。

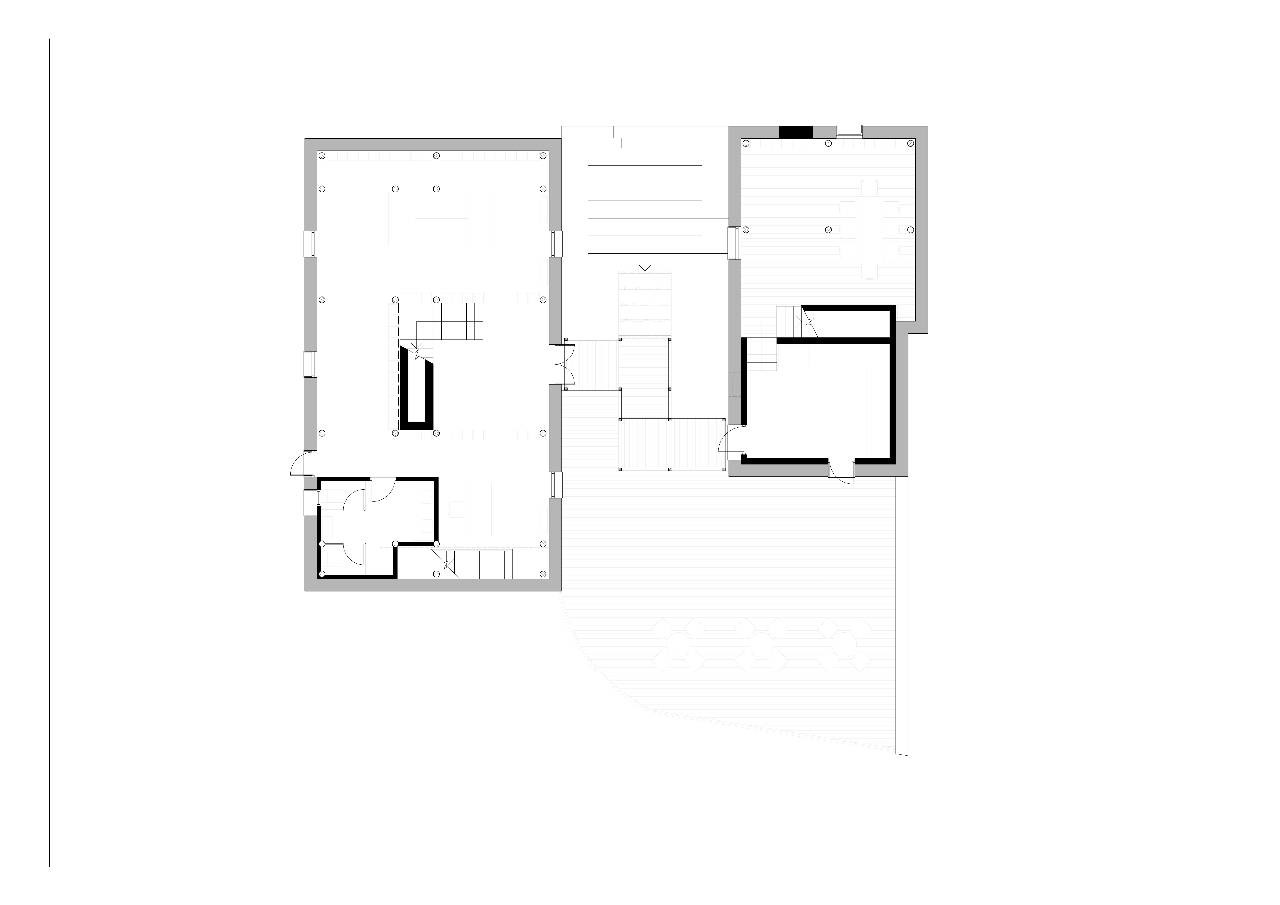

图14. 云夕戴家山艺术酒店主楼首层平面图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

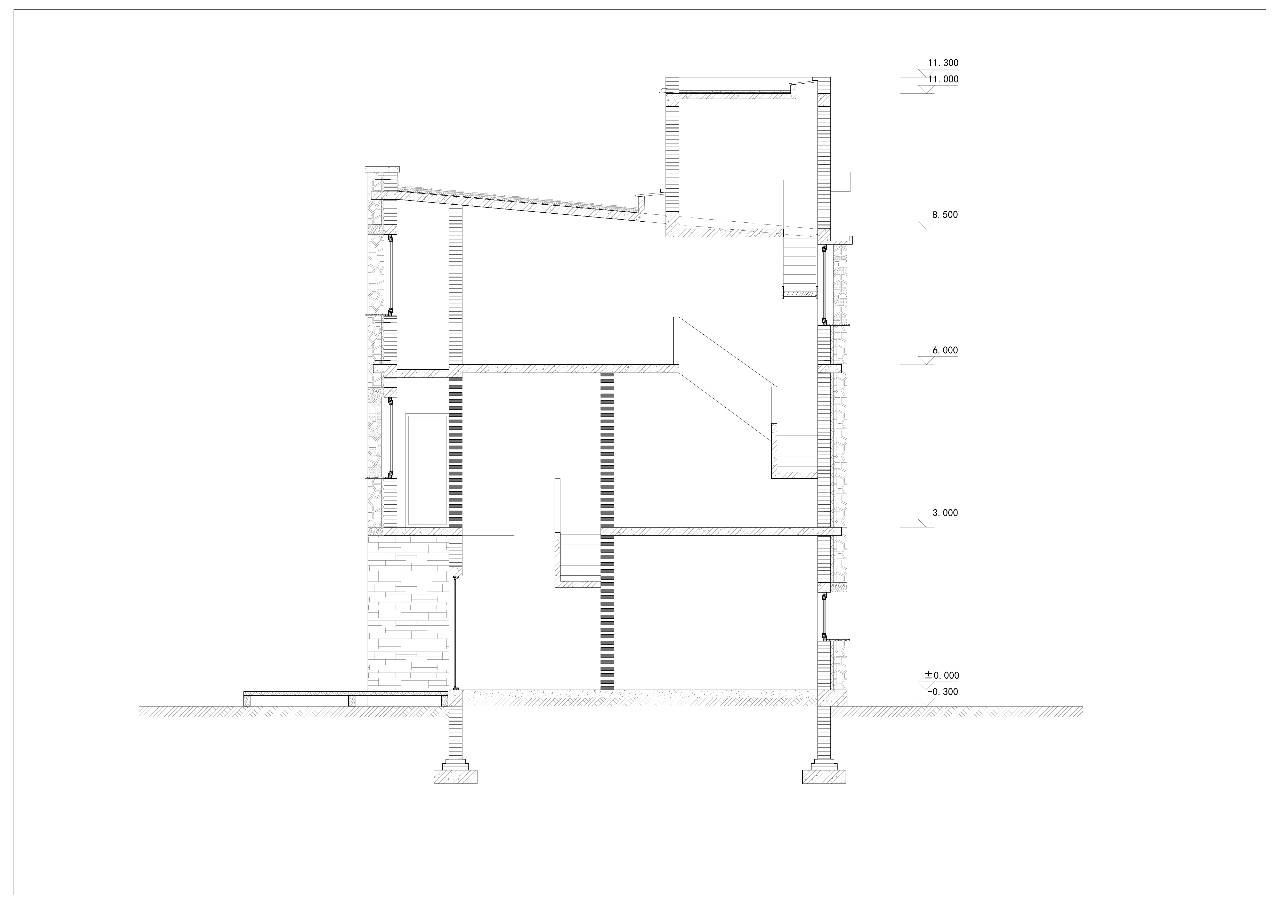

图15. 云夕戴家山艺术酒店主楼剖面图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

图16. 云夕戴家山艺术酒店餐厅剖面图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

2.3环境舒适

老屋改造从当代使用的环境舒适要求来看,主要难点在屋顶的保温隔热和室内地坪的隔绝潮气。木屋架抬高后,于屋顶翻新的同时在望板之上敷设了5cm的夹心保温板,而在内衬砖墙地梁施工的同时,重做的素混凝土地坪及其防潮层,和内衬墙一起形成连续壳体,隔绝潮气。

① “民宿”的定义可参见《关于进一步优化服务促进农村民宿产业规范发展的指导意见》(杭州市)农办〔2015〕57号文件。

云夕戴家山乡土艺术酒店柴房餐厅的柴垛立面叙述了一个当代城市文明和传统乡土文化之间的物质循环。2015年“4.23世界读书日”,由《生活》杂志与亚马逊电子阅读器(Kindle)联合主办的“阅读未来·千书世界”空间创意展在全国六所城市同期揭幕,建筑师张雷设计的装置作品《柴门听蝉》展出于南京先锋书店。搭建柴房的150担柴禾来自浙江桐庐莪山畲族乡戴家山村,柴房内的旧条凳与油灯也同样来自莪山农户家中。展览结束后,这些柴禾全部运回,用于“云夕深澳里书局”和“云夕戴家山乡土艺术酒店”,酒店柴房餐厅的柴垛立面正是这些柴禾的一部分 (图17) 。

图17. 柴垛墙立面在当代城市和传统间的物质循环

17a.云夕戴家山艺术酒店改造前厨房外堆放的柴禾(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

17b.张雷的装置作品《柴门听蝉》,2015年南京先锋书店展出(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

17c.云夕戴家山艺术酒店改造后餐厅的柴垛墙入口(图片来源:姚力摄影)

柴垛立面、竹篱笆围墙和扫把栏杆这些构造要素,都是经典建筑纪念性、永恒性的反面,延续了乡土聚落具有独特活力的物质循环方式:柴垛墙面同时也是酒店壁炉取暖时需要不断补充的燃料储备,而竹篱笆、扫把栏杆这些易于老化而廉价的地方材料需要不定期更换,类似的物质循环将不断激活建筑和原住村民生活的关联性,从而融入乡土文脉。

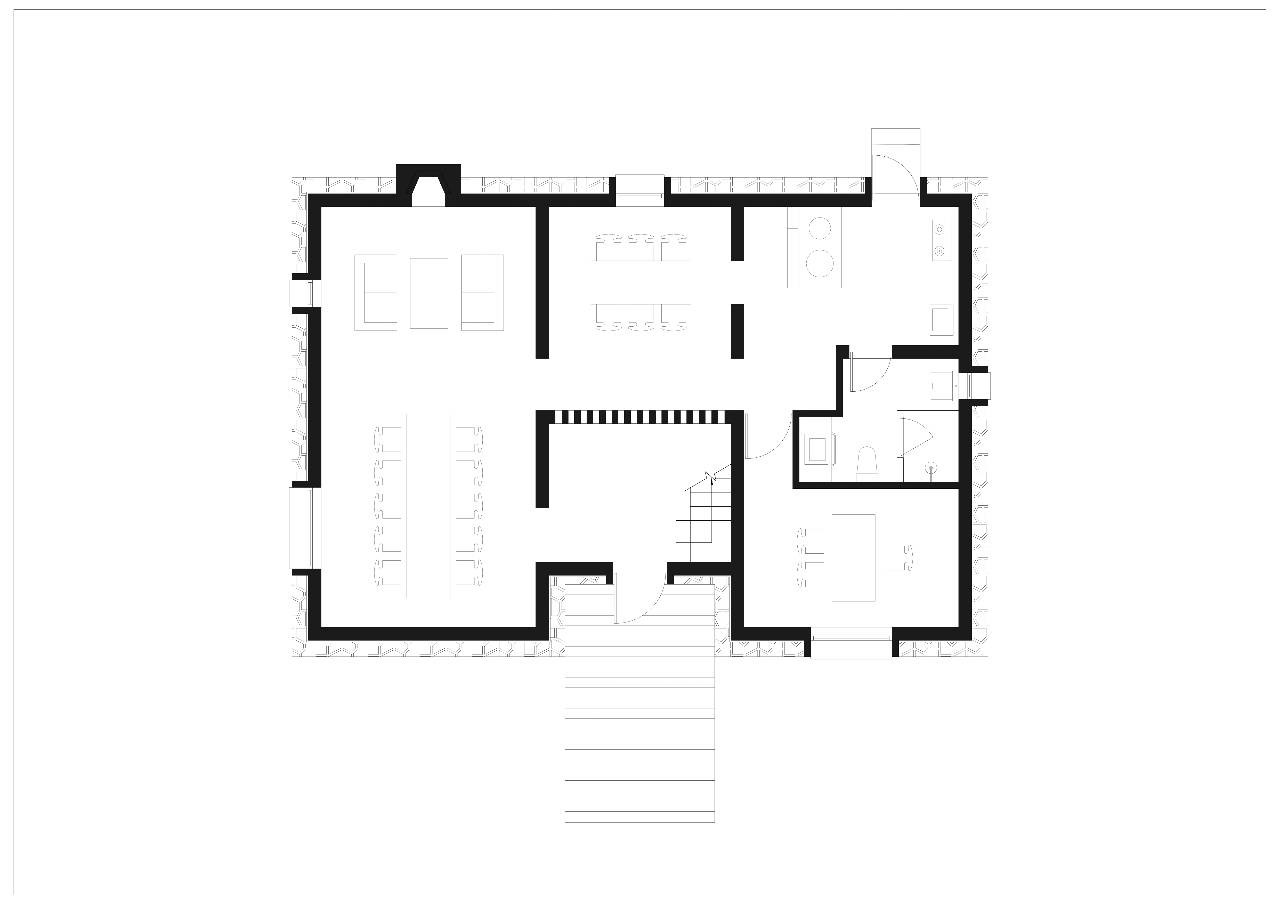

目前还在建造阶段的雷氏小住宅项目(图18—图20),外立面采用干砌片石的做法,同样反映了现代与传统,城市与乡村的产业互动关系。青色的片石取材于附近一处石材加工厂的边角废料,成本仅仅是运输的费用。而干砌的做法,既是对地方原生干砌石墙、堤坝做法的延续,也是对当代新建房屋面砖饰面的反省。建筑师在雷氏小住宅对此材料的成功运用,导致石材加工厂的“废料”价格开始上涨。或许这个之前为城市建设提供产品的企业,能够因此而发现更多的本地需求。

图18. 建造中的雷宅(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

图19. 雷宅一层平面图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

图20. 雷宅剖面图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

壮丽的地标、如画的新城景观是时代的纪念碑,然而我们为此付出了怎样的代价?城市化、数量与速度、工业化和产品化,这些技术策略本身没错,然而我们的目标与价值何在?这是一个现代建筑还未明确回答的宏大命题,需要我们这一代人继续思考。

一方面公共领域极大化,一方面个体对其参与和体验极其微弱,这是我们时代的矛盾状态——公共空间与其归属感的分裂。我们可能用林奇(Kevin Lynch)的理论去规划建设一座新城,使其看起来很有“归属感”,却很难让住在一栋住宅里的居民拥有一个天天相遇、相识的场所。我们的城市拥有最宏伟的广场,而庆典之后,我们还是要回到自己封闭的居所,不知道左邻右里为谁。在城市背景下,“社区”“邻里”这些公共性场所的营造,对于建筑师所关心的物质空间来说是勉为其难的,因为社会组织秩序已处于两极化的脱节状态,在公共空间的舞台,建筑师无法安排谁来表演谁来观看。相反,在乡村环境下的莪山实践,让我们对“公共性”的探究有许多意外收获。

4.1 真实的生活

在古典英雄主义的纪念碑和现代消费主义的理性幻象之后,我们选择面向复杂真实生活的公共性,放下既有的专业立场,向生活学习,向“没有建筑师的建筑”学习。

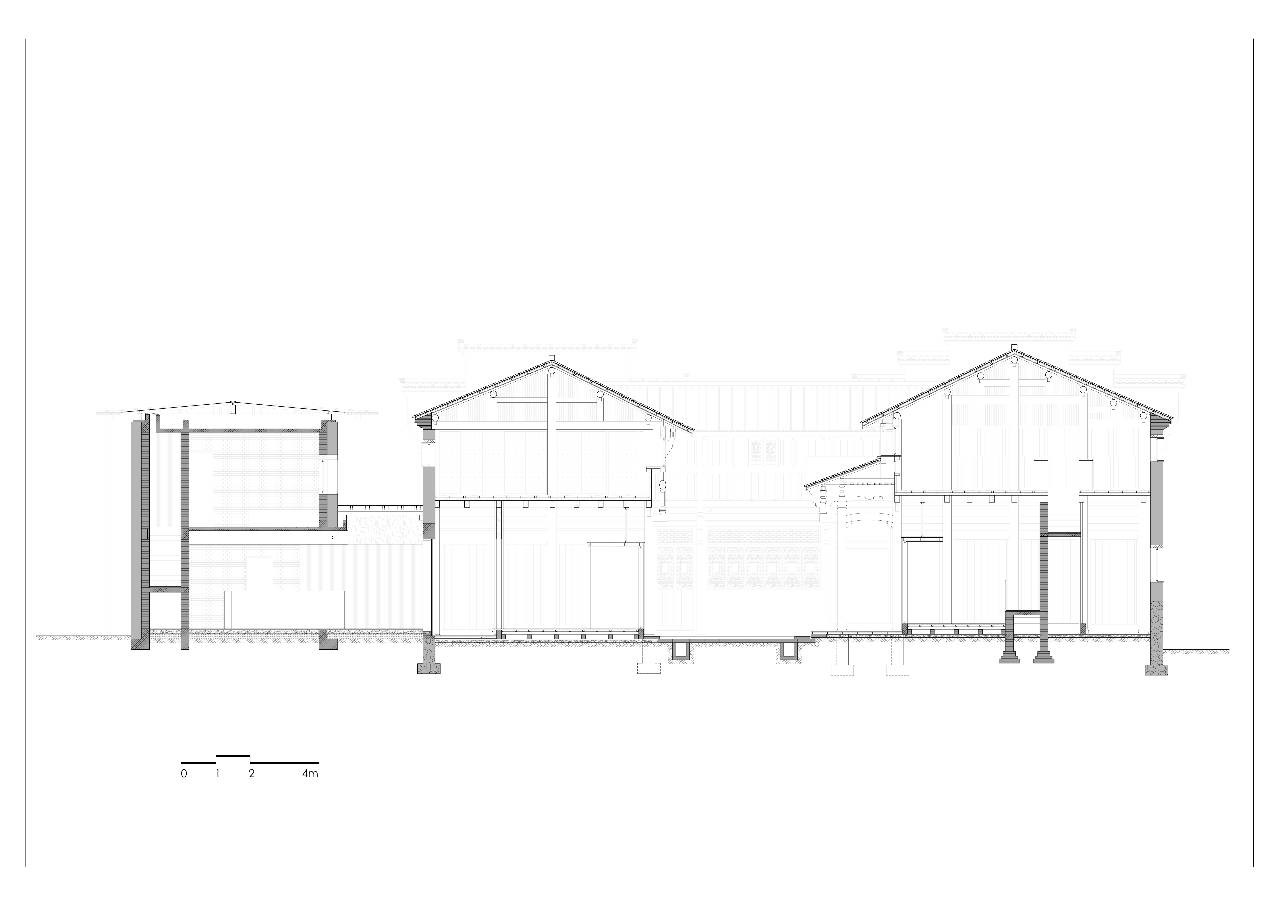

云夕深澳里书局是“莪山实践”的首个建成作品(图21),所在地杭州桐庐江南镇深澳古村始于申屠家族的血缘脉络,有着1 900余年的悠久历史。古村毗邻桐庐县城,距杭州仅半小时车程,村中独一无二的地下引泉及排水暗渠(俗称“澳”,深澳因以为名)和40多幢明、清古建筑目前仍保存完好。项目以村中清末古宅景松堂为主体,结合周边民居改造更新,在彰显建筑外表面历史肌理感的基础上,保留了传统建筑的基本格局和精美木构雕饰,也造就了内部空间的舒适性和当代性(图22)。

图21. 云夕深澳里书局总平面图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

图22. 云夕深澳里书局改造后的景松堂中庭(图片来源:姚力摄影)

由于乡土聚落天然的血缘地缘关系纽带,书局与全体村民在情感和社会组织上存在关联。对村民而言,这不是一个消费的产品,而是一位可以天天到访的好客邻居,不经意间,村中的老人和儿童已经接受“阅读”的公共生活方式(图23)。从设计和建造角度,地方工匠的智慧以及他们的建造习惯得到了充分的尊重,建筑师向他们学习地方工匠建造技艺,而地方工匠在建筑师协助下完成一次不同道具的表演。书局的经营主要依赖当地年轻的村民,餐饮、文创产品正在逐步吸收地方竹编、农艺、民俗的要素,融入地方经济的有机体。

图23. 云夕深澳里书局内景(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

4.2 记忆/体验:熟悉的陌生

云夕深澳里书局包含了对村民开放的社区图书馆、人文与民俗展示空间、地域文创产品商店等复合业态,是旅游度假、商务休憩和村民交流的复合功能的公共场所(图24)。

图24. 云夕深澳里书局剖面图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

从表面上看,活力来自“新与旧”微妙关系的重构,来自建筑师和投资者对于传统聚落旅游文化产业进化的巧妙经营(图25)。更进一步,云夕深澳里书局并非一个孤立的商业消费产品,与一小时车程之外的戴家山乡土艺术酒店、先锋云夕图书馆,构成一个桐庐地区立体的乡土生活体验网络。在不同主体记忆和体验的转换中,从建筑师最初来到基地老宅前拍摄的废弃猪栏,到最终完成的刷白卵石墙标志性的入口立面,乡土场景以“熟悉的陌生”获得当代性,继而重新建立了公共空间聚集人群的必要性——同时存在的等同与差异[9]。

图25. 透过对面老屋大门看到的云夕深澳里书局入口(图片来源:姚力摄影)

老屋室内设施的改造中,新的要素本身被单纯的形式弱化。这些工业化的、产品化的附加部分,对于当代用途至关重要,同时又形成老房子和老物件透明的前景或消隐的背景。在这个时间和空间的双重边界内,有意搜集的老屋原有织机、桌椅、坛罐、竹编再次激发游客的好奇心和村民的自豪感。公共空间的首要特性——归属感,被记忆唤起,被体验强化。

4.3 事件/媒介

作为一个动态的过程,以上项目的设计建造是建筑师和地方工匠的合作,不仅是一个具体的工程项目,同时也成为一个受到全体村民关注的公共事件:房子可以这样来用、这样来造。书局、度假酒店这些新的产业要素,吸引了越来越多的本地年轻人就业其中,形成了一种新的人际关系维系方式。这些努力超越了公共建筑物本身,作为一种媒介,它激发了乡土聚落生活新的叙事方式,构筑持续增强的社会空间。

乡村接受了城市的工具文明,城市接受了乡村的价值文化,这是一种新的城乡公共空间的意愿;街坊四邻与远道游客共聚一堂,这是一种新的公共空间图景。若每个人都能成为空间的主角,那么建筑师宁可成为沉默欣赏的观众。

中国乡村地域辽阔,历史现实条件多样。莪山实践项目所在的浙江省桐庐县乡土聚落,经济、文化、自然资源条件均相对优越,同时乡村建设超越了初始盲目无序阶段,普遍意义上的“美丽乡村”和“新农村”愿景基本达成,但乡村进一步发展的诉求强烈。如何继续推进乡村的现代化,充分挖掘乡土文明的潜在价值,优化城乡关联性成为新的困惑。其代表的经济发达地区的乡土聚落,如何在城市化、经济发展压力下实现保护与发展的双重目标?此项目存在典型的代表意义。在遗产保护的政府公共支持层面,仅有“历史文化名镇、名村”“中国传统村落”名录的划定范围、一般意义上的学术标准(申报评定标准)和有限的扶持资金,远不足以应对实践面临的特殊性①。

当下的中国建筑业界的“乡建”,作为政府主导的“新农村建设”浩大社会工程的积极有生力量,正是面对传统聚落价值自发和自觉的探索。农民、农业、农村的问题是我国重新构建传统农业文明与现代工业文明、城市文明关系的核心,体现着多方面社会力量的共同作用:政府对传统农业文明现代转型的预期与制度建设;资本投入对乡村经济发展的产业推动;知识分子对乡土文化的认知与思考;农村广大人民对乡土生活改善的内在需求。其中,后者是最重要的。

就莪山实践而言,建筑师来到乡村,带来了热衷乡土文化的艺术家、经营者和媒体工作者。这一文人群体首先以其专业的身份,改变了政府和民众对乡土物质环境、人文环境的认知。简单来说就是立足“乡土”自身独特性而非“城市”的标准,重新看待脚下的土地和身边的生活。在这个逐步发酵的过程中,政府、资本、知识分子、村民达成乡土价值的共识。乡土文脉保护是第一位的;更进一步,乡土文脉的延续基础是物质环境的更新。建筑师的工作让大家看到了实实在在的变化,政府有了工作的起点,资金有了业态导入的方向,村民有了新的就业渠道和对未来生活的憧憬。一种并不复杂,小范围、可操作的实践模式自然会带动更加广泛的乡村建设实践。

集中了建筑师若干改造设计项目的戴家山村(图26),渐进复兴的作用正在积极显现。从2014年政府主导的垃圾分类、村庄环境整治开始,乡村风貌得到改观(图27)。随后,建筑师参与设计的“秘境山乡生活”(2013年设计)、先锋云夕图书馆和云夕戴家山乡土艺术酒店(2015年建成)的建造和运营,为村庄带来稳定的旅游客源和产业更新的契机。戴家山同时也成为桐庐民宿业发展的一个样板,受到社会的广泛关注,更加激发了村民的自豪感。进入2016年,村民自发的复兴愿望转化为积极行动。现在的戴家山村,家家户户的小院、台阶、篱笆都被户主不同程度地修整,虽质朴简单但透出些许的自信。之前的“空心村”老屋翻新工程此起彼伏,尤其是那些土坯老屋,或立面精心修补,或落架大修(图28)。经济与市场的考量,同诠释乡土聚落的“综合价值”②[10]取得了平衡的途径。这种建筑师有意导向的平衡,很大程度上依赖于村民的自发愿望与行为。这种渐进复兴是否能够避免陷入繁荣的短期泡沫?旅游民宿业是否能够成为这个村落持续发展的长期驱动力?这是需要我们长期观察和继续探索的命题。

图26. 戴家山村全景图(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

图27. 戴家山村的环境整治(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

27a.村口主街全景;27b.村中公厕和垃圾收集点

图28. 村民自发的更新(图片来源:张雷联合建筑事务所提供)

28a.入口台阶;28b.老屋建筑立面;28c.正在大修中的土坯房屋

① 云夕深澳里书局项目所在地——浙江省桐庐县江南镇深澳村2007年被列入第三批历史文化名村。然而时至今日,仍有大量的明清古宅无法合理利用、积极保护。戴家山村由于建村不足百年,聚落建成环境的“久远度”“稀缺度”等文物保护价值欠缺,未能获得申报中国传统村落的条件。

② 作为广义建筑遗产的“故旧建筑”,其价值属性是多维度的,包含“纪念价值”、“艺术风格价值”、“文化情感”、“适应性利用价值”等主要方面,见参考文献[10]。

参考文献:

[1] 费孝通. 文化自觉的思想来源和现实意义[J]. 文史哲,2003(3): 15-16.

[2] 蒂耶斯德尔, 希思, 厄奇. 城市历史街区的复兴[M]. 张玫英, 董卫, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006: 11.

[3] 叶齐茂. 发达国家乡村建设考察与政策研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,2008.

[4] 弗兰姆普敦. 现代建筑: 一部批判的历史[M]. 张钦楠, 等, 译. 北京:中国建筑工业出版社,2004:355.

[5] 鲁道夫斯基. 没有建筑师的建筑[M]. 高军, 译. 邹德侬, 校. 天津: 天津大学出版社, 2011.

[6] 王鹤, 陶元. 先锋书店落户桐庐莪山[N]. 钱江晚报, 2015-10-26(5).

[7] ELIOT T S. Tradition andtheIndividual Talent(1917)[C]// ELIOT T S. The Sacred Wood: Essays on Poetryand Criticism. LONDON: METHUNE, 1920. 26-27.

[8] 王铠, 张雷. 现代之后[J]. 城市•环境•设计,2015(10): 18-19.

[9] ARENDT Hannah. The HumanCondition[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1958: 175.

[10] 常青. 对建筑遗产基本问题的认知[J]. 建筑遗产, 2016(1): 44-61.

本文选自《建筑遗产》2017年第2期(总第6期)

作 者|王铠,周德章,张雷

王铠 南京大学建筑与城市规划学院副研究员

周德章 东南大学成贤学院助教

张雷 南京大学建筑与城市规划学院教授

编 辑|潘 玥

版 面|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

规划问道

规划问道