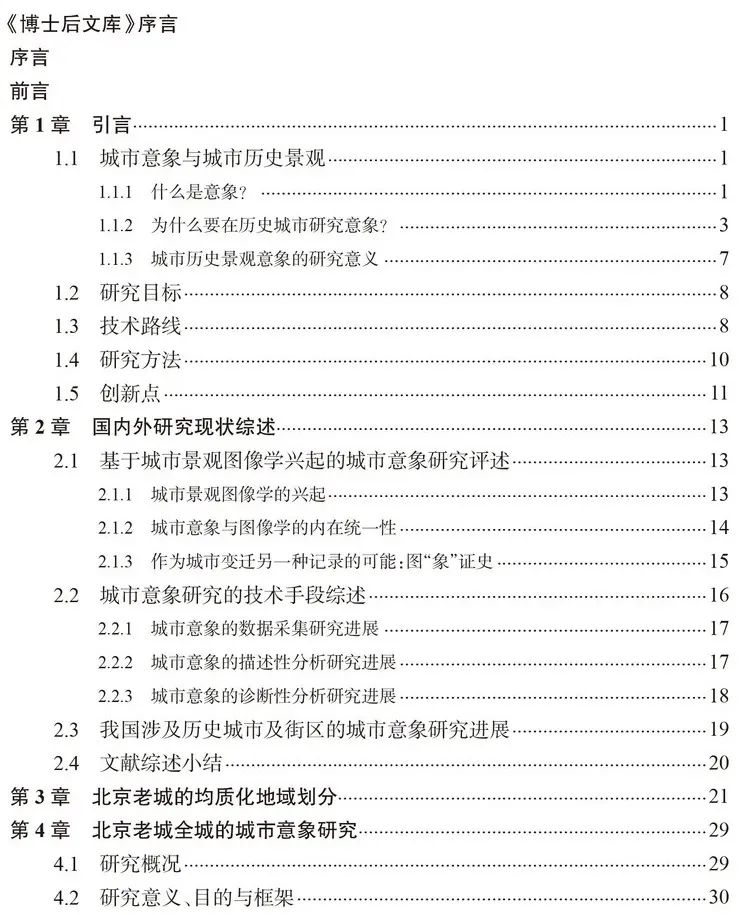

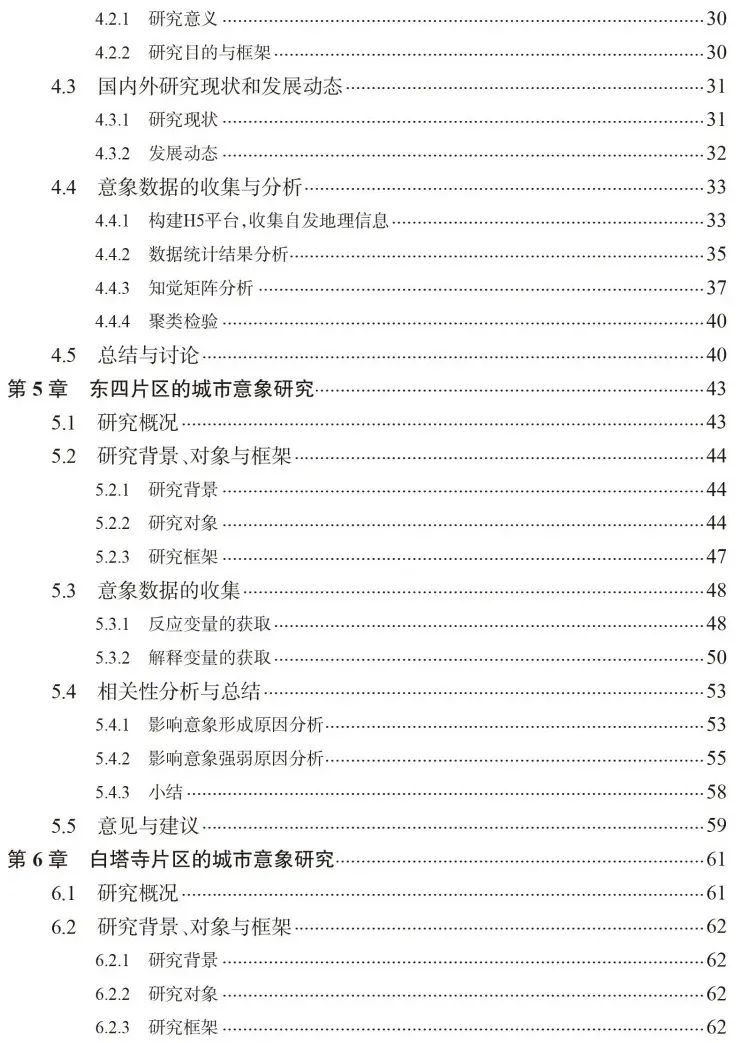

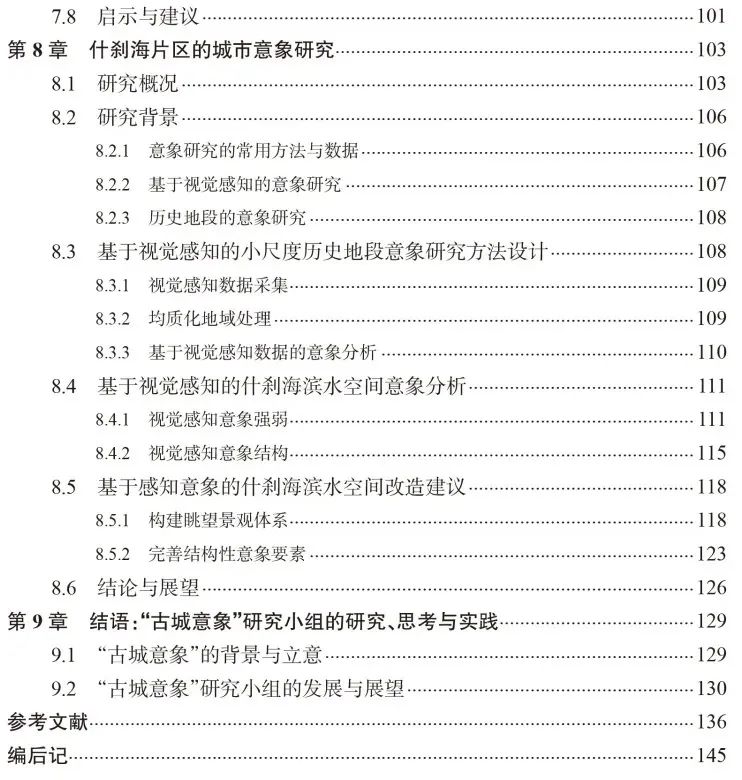

“城市历史景观”倡导以整体性方法论协调历史城市保护与发展的矛盾,实现更可持续的未来。在其框架下,针对我国城市特色与历史风貌普遍缺失的现状,以北京老城为例,开展基于多源数据和多种方法的不同尺度地段的“城市历史景观意象”研究和探讨,分别研究了北京老城的全城,以及东四片区、白塔寺片区、朝阳门内片区、什刹海片区。每个案例均依照各自地段特色与问题,积极结合新数据、新技术,选用和创新出不同的意象收集与分析方法,帮助历史地段尽量有效地保存和强化场所感与独特性,以实现“人”的集体记忆传承与“城”的宜居空间塑造。并以此为契机,结合城市历史景观的思潮,探讨更重视以人为本和公众参与的历史城市保护与发展的新出路。

本书适合建筑学、城市规划、历史学、文物保护、景观设计等专业技术人员以及高等院校相关专业的师生参考阅读。

刘祎绯,清华大学建筑学院博士,北京林业大学园林学院城乡规划系副教授,研究方向为文化景观与遗产保护。

李 雄 北京林业大学副校长 教授

我国拥有众多的历史城市、建成环境,如何有效地执行保护与更新是个很有价值的课题。近些年来文化遗产本体的保护已逐渐得到了政府与学界的重视,但关于生活其中或与之有千丝万缕联系的人的问题,仍然缺乏足够的关注。从文化景观的角度看,人与环境的长期的互动关系是空间形态最终形成的本质原因,因此也是理解一切文化景观的核心。这恰与城市意象强调研究人对环境的主观感受,同时认为这一主观感受会反向作用于环境的观点不谋而合。城市历史景观曾被称作城市居民的文化景观,同样强调关注人与完整环境的关联。

具体而言,城市历史景观理论继承和发展了文化遗产保护理论体系中若干公约、建议、宪章、宣言,又融合了城市规划学科中关于城市景观、历史风貌、历史城市管理等多领域研究成果,形成一套较为完整的集大成的理论。城市意象理论则是自凯文·林奇提出后演变至今的,已被国际社会公认为获取与城市设计、城市规划相关的社会数据的最为常用和有效的方法之一。刘祎绯博士在此书中将这两种理论结合,提出应对历史城市保护的新研究角度,即城市历史景观理论使城市意象的研究拓展于物质空间之外,城市意象理论亦为城市历史景观的方法和实践之落地提供了新的可能路径。此书实际上正是回归到以人为本的视角,对保护与更新进行了更深刻的探讨。

作为刘祎绯博士的博士后合作导师,我见证了此书从选定题目、开展调查、深化研究到最终成文的近3年的全过程。在来到北京林业大学园林学院执教并任博士后期间,刘祎绯博士继续延续了自她研究生阶段起就关注的城市历史景观相关课题,多次与我探讨将意象研究放到北京老城中的可行性,并在她自己的研究与教学中逐步渗透这一思路,期间产出了不少成果。刘祎绯博士的著作《北京老城的城市历史景观意象研究》是在她的博士后出站报告的基础之上进行充实完善而形成的研究成果,是以北京老城为研究对象,以城市意象为研究切入点,对城市历史景观的理论与方法的进一步深入研究,有对当今历史城市和文化遗产保护的若干启发。

相信《北京老城的城市历史景观意象研究》能够为关注遗产保护、文化景观、城市历史景观、城市意象,以及关心北京老城的人们提供一些有益的启发和参考。

2018年7月28日于北京

北京老城既是历史文化深厚的古都,也是现代生活丰富的城区。在我初入建筑学研究生涯之始,便一直希望有朝一日能以自己所学为其做出些许贡献。在学习文化遗产保护、研究城市历史景观,并从事历史城市保护与更新实践多年以后,我认识到了越来越多表面之下的真正难于解决的深层问题,而且这些复杂的难题往往并非纯粹建筑学的,而是关于人的,关于社区的,关于社会的。我也正是在这样的逐步认知过程中,产生了对城市学科及景观学科的研究兴趣。有鉴于此,本书的出发点更多的是以人为本的,借由城市意象这一直击主观感知的方法实现。

本书研究是3年间我带领多批不同学生在北京老城的多个片区中先后开展的,按开展顺序分别为东四片区、白塔寺片区、北京老城全城、朝阳门内片区、什刹海片区,现在及后续也将继续研究,其中中轴线正在进行,大栅栏片区也有计划在近期开展。值得一提的是,本书中的每一个地段案例都是采用了不同的创新的方法对意象进行收集、分析和解释的,并且所选取的问题都是基于该地段的独有特色或典型性、代表性而提出,同时积极选用新的技术,探索新的数据类型与分析方法,而非传统方法的反复套用。

此外,本书的顺利完成也离不开多方的支持与帮助,在此一并表达衷心的感谢:

感谢我的博士后合作导师、北京林业大学的李雄教授,他从科研、教学等许多方面为我树立榜样,堪称良师益友,本书的核心成果正是在我做在职博士后的两年间成形的。感谢北京林业大学园林学院院长王向荣教授和城乡规划系主任李翅教授,为我提供了优越而宽松的学术环境与工作氛围。感谢我的博士导师、清华大学的吕舟教授,他既是我对于城市历史景观课题研究兴趣的启蒙导师,也指引我继续对北京中轴线的意象进行研究。感谢清华大学的张杰教授、顾朝林教授,对我在开展历史城市意象研究中的诸多困惑予以点拨。感谢同济大学的徐磊青教授,他鼓励与指导我在城市意象的方向上持续探索。感谢清华大学的边兰春教授、龙瀛副教授,他们与我探讨新技术、新设备在什刹海片区运用的可能场景与方式方法。感谢所有曾为调研提供帮助和支持的北京老城地方单位工作人员,尤其是朝阳门街道的李哲副主任,他不但悉心提供良好的、开放的调研环境,很多时候更是凭借个人的丰富学识与深刻见地亲自上阵,与我共同深化讨论和探索落地。

感谢参与本书科研历程的北京林业大学园林学院城乡规划系的几十名学生,由于我尚未招收研究生,对本书研究做出重要贡献的几乎全部为本科生。他们分别是参与“北京老城全城”研究项目和朝阳门内片区研究项目的韦婷娜、李玥、赵倩宇、林戈;参与东四片区研究项目的傅玮、伍洋宇、薛博文、王思凡;参与白塔寺片区研究项目的周娅茜、郭卓君、崔嘉慧、佟昕;参与什刹海片区研究项目的牟婷婷、哈日桂,以及“古城意象”研究小组的郭晨曦、梁静宜、陈睿琳、黄子薇、南晶娜、徐昂扬、刘畅、吴佳馨、姜旭、于港……

感谢国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金项目、北京市社会科学基金项目,以及多个国家级、市级大学生创新创业行动计划等课题项目的支持。

谨以此书献给北京老城。

刘祎绯

2018年6月30日于美国

北京老城的城市历史景观意象研究

刘祎绯 著

科学出版社 2019年10月

ISBN 9787030626738 ¥118

美术丨考古丨建筑丨遗产

中央美术学院人文学院文化遗产系

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨北京老城的城市历史景观意象研究

规划问道

规划问道