作者:高天

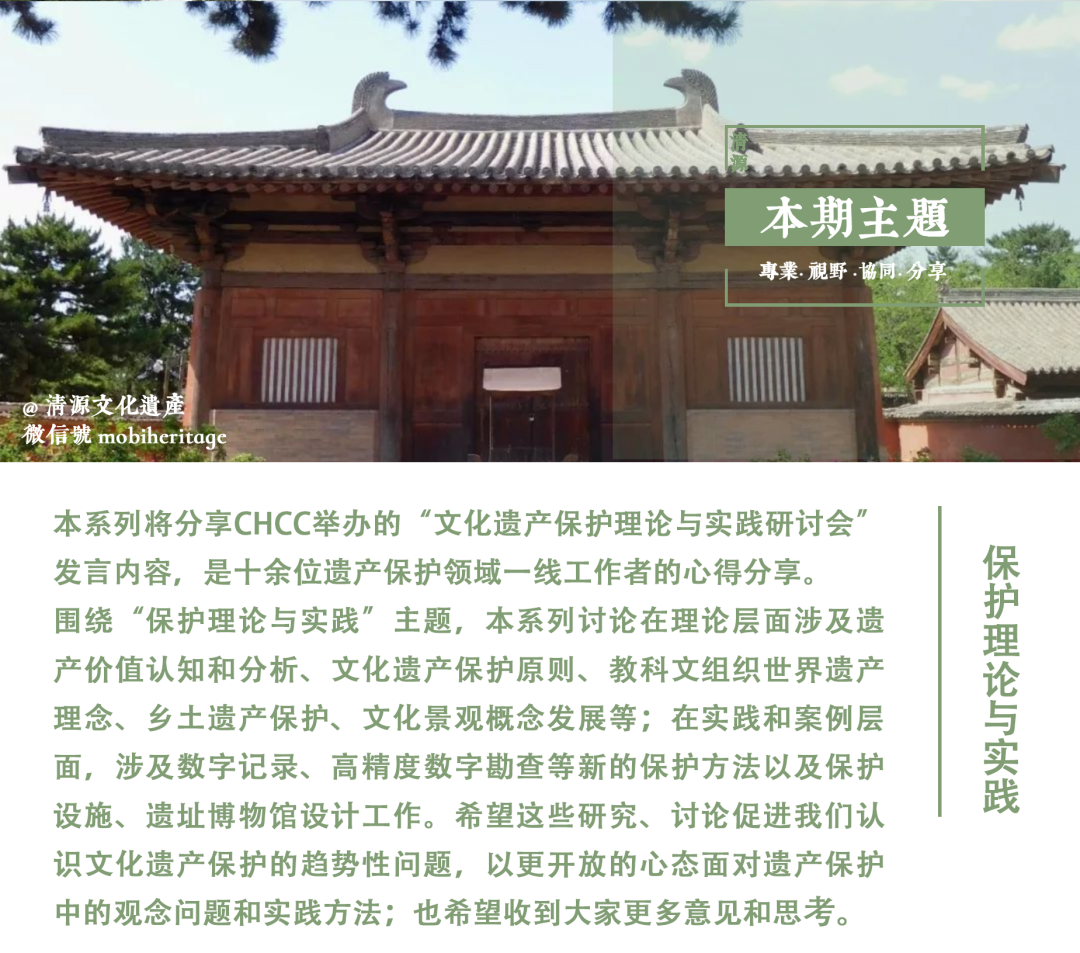

本次分享想通过对我们国家早期的一些实践工程的回顾,来看看我们今天文物建筑保护领域的这些原则和理念是如何发展形成的。

我们在日常的生活和社会经济发展中,对于“中国特色的社会主义制度”这个词耳熟能详,回到文化遗产保护领域,作为一个数千年来文明未曾间断过的东方大国,什么是“中国特色的文化遗产保护原则”,或者说,什么是我们国家文化遗产保护的最基本原则呢?这个问题也许有很多答案,“不改变文物原状”这句话是被明确写入《中国文物保护法》、《中国文物古迹保护准则》以及《文物保护工程管理办法》等众多法规文件当中的。这一概念如何提出,它的内涵应当如何理解?针对它的讨论,长期以来也一直是保护领域讨论的焦点。下面我们从建国初期的两个实践案例谈起。

正定隆兴寺转轮藏殿修缮

转轮藏殿位于河北正定隆兴寺内,平面为正方形,立面高二层,歇山顶。中国营造学社在上世纪30年代就曾对其进行过勘察。最初被发现时,转轮藏殿平座上有腰檐,一层有副阶。1953年,由北京文物整理委员会派出余鸣谦先生带队的工作小组进行现场勘察,原本是计划对隆兴寺慈氏阁进行修缮,后在进一步勘察中,选定了以残破严重的转轮藏殿为重点修复建筑。

对于转轮藏殿的主体梁架部份,在梁思成先生《正定调查纪略》和刘敦桢先生《河北古建筑调查笔记》的描述中,基本认定为宋代遗构,这说明了这座建筑的重要性。而对于平坐上层腰檐,刘敦桢先生进一步推断应为后代所加,并且参照大同善化寺普贤阁结构特征和年代以及隆兴寺内现存建筑,判断应为清代所加。

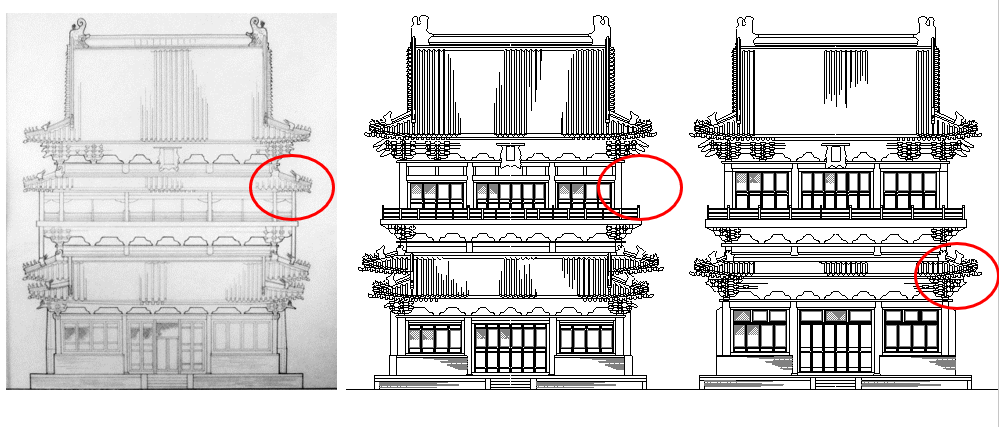

1953年,北京文物整理委员会进行了详细勘察,并制定方案准备修缮。最初的方案有两个。第一方案主要是拆除二层平坐层之上清代后加的腰檐,保留一层副阶。第二方案与第一方案的最主要不同在于:这个方案在拆除腰檐的基础上,将一层副阶也同时进行了拆除。第一、第二修缮方案制定的参考依据除了转轮藏殿本身的结构形式特点外,也主要参考了相邻地区同时期的实物遗存以及宋《营造法式》中的相关规制。如对外檐栏杆式样依照内檐残存楼梯栏杆样式复原,将清代添加的博风板部份,依照宋《营造法式》规定和同时期相近建筑的形式复原为悬鱼惹草形式等。

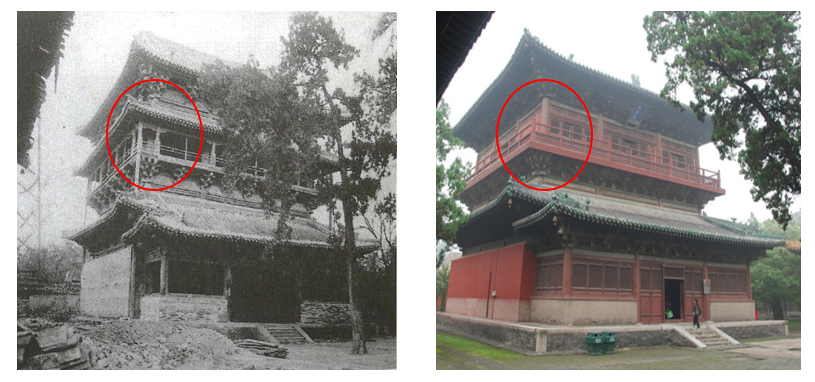

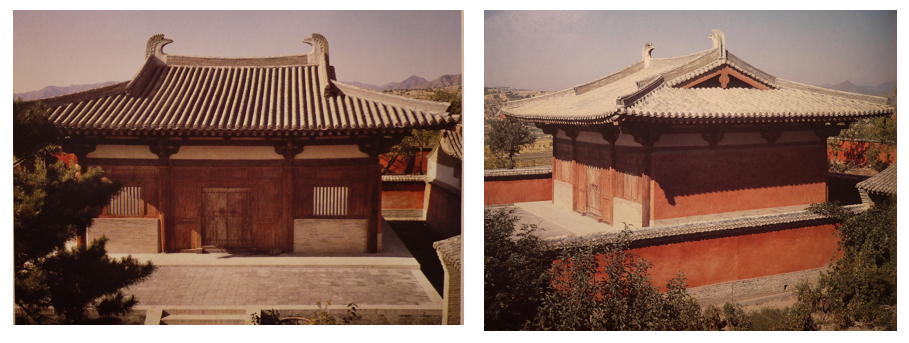

图/正定隆兴寺转轮藏殿修缮前后对比

转轮藏殿修缮工程是解放初期北京文物整理委员会在北京市外的一处重要古建筑修缮工程,文化部文物局及各方面都给予了高度重视。对于最终修缮方案的确定,各方也十分慎重。我们可以从1954年8月6日的一份专家会议上看到:当时到会专家主要有:朱启钤、梁思成、杨廷宝、刘致平、莫宗江、赵正之、陈明达、罗哲文、俞同奎、祁英涛、余鸣谦、杜仙洲等人。讨论的焦点集中在转轮藏殿二层腰檐与一层副阶的拆除复原问题。会上梁先生意见是“轮藏殿本身复原很困难,要恢复到一个朝代,也很困难。只可以在现状的基础上,认识到那里就恢复到那里”。罗哲文的意见则主要参考了苏联的规定,同意第一方案,提出“苏联的复原工作仍是希望恢复最古的式样,考证不足时则依现状做。”对于二层腰檐,参会专家大部分同意拆除。对于一层副阶,原来是否存在,如果存在又是何种形式当时并不确定,同意保留。

最终,转轮藏殿的修缮在参考此次专家讨论会意见的基础上,采纳了拆除腰檐、保留副阶、局部复原的第一套方案,并在此基础上对二层栏杆和出檐尺寸等进行了进一步调整。修缮工程于1955年完成。

图/从左向右依次为修缮前正立面测绘图、第一方案正立面图、第二方案正立面图

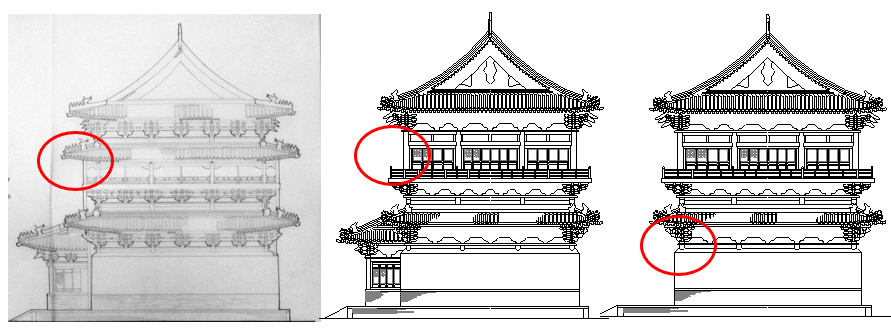

图/从左向右依次为修缮前侧立面测绘图、第一方案侧立面图、第二方案侧立面图

通过对转轮藏殿保护修缮方案制定过程的回顾,我们发现,尽管当时保护者希望尽可能地“恢复原状”,但由于经济、研究深入程度等方面原因,只能做到“认识到哪里就恢复到哪里”的程度。余鸣谦先生在1957年《关于古代建筑的维护》一文中对于转轮藏殿的“恢复原状”也曾谈到:“因为一个建筑物不可避免后代各种自然的、人为的破坏影响,复原的目的,在于把我们今天所认为被损毁和被歪曲的面貌、内容加以恢复,使人们更清楚地认识一个建筑的历史面貌。”“能够复原成统一的时代形式当然是最希望的,恰如其分的复原将使古建筑的价值大为提高”。

转轮藏殿这种采取去除腰檐的局部“恢复原状”方式,对后来很多古建筑修缮工程产生了相当大的影响。此外,转轮藏殿保护工程实施过程中,对于原埋藏在墙内的木构檐柱,为了避免糟朽则将下檐柱全部改为钢筋混凝土材料;为了避免平坐楼面木板糟朽,则在木板楼上重新铺砌望砖。这是当时保护界对新技术、新材料在古建筑修缮过程中使用的一个尝试。

从上面的讨论大体可以看出,当时修缮方案的考量主要涉及三个方面:“文物建筑本体研究”“哪些恢复、哪些保持现状”以及当时的经济情况。其中“哪些恢复、哪些保持现状”涉及到了我们开篇提到的保护原则和理念的核心问题。

对于“哪些恢复、哪些保持现状”,早在营造学社时期,梁先生就曾撰文提到。在1932年《蓟县独乐寺观音阁山门考》一文中最后“今后之保护”部分他写到:“而此部问题,可分为二大类,即修及复原是也。破坏部分,须修补之,……有失原状者,须恢复者之。……复原部分,非有绝对把握,不宜轻易施行。”

在1935年的《曲阜孔庙之建筑及其修葺计划》的绪言部分,梁思成更为系统地阐释了他的保护理念,提出保护古代建筑应有“保存”或“恢复原状”两个层面要求,并提倡在运用现代力学和材料知识补救原有结构缺点的同时,要“极力的维持或恢复现存各建筑初时的形制”。

可以看出,此时梁思成先生对待古建筑修缮的“现状”和“原状”问题已经给予了相当关注,认为文物建筑的保护应当建立在前期详细勘察研究的基础之上,以“保存或恢复原状”为原则,同时强调“恢复原状”必须有把握方可实行;赞成在外观“维持或恢复初时形制”的基础上,采用现代方法加强传统木结构的承受能力和耐久性。这些初期的探讨,成为了新中国成立后文物建筑保护原则提出和确立的重要基础。

“恢复原状或者保存现状”原则的提出

1949年新中国成立,随着国民经济的逐步恢复,全国范围的文物保护机构也逐步建立起来。在当时全面学习苏联模式的背景下,文物建筑保护领域同我国其他各行业一样,受到苏联的很大影响。

这一时期,国内文物保护领域翻译了大量文献介绍苏联和东欧国家的文物保护经验,特别是颁布于1948年《文物保护条例》和1949年《属于国家保护下的建筑纪念物的统计、登记、维护和修理工作程序的规定》(以下简称《规定》),这两部苏联当时涉及文物建筑保护方面最重要的法规对我国影响较大。1949年的《规定》将文物建筑保护工作分为“修复工作”与“修理修复工作”两类。其中,修复工作是为“恢复或是重新建立被损坏、歪曲或是变形了的纪念物面貌的一部分或是全部分”,具体又细分为“纪念物的恢复工作和纪念物的重建工作”两种。目的是要“恢复或重新建立纪念物原来的形状,或是恢复其肯定的有科学依据的最早日期的形式”,从而“最大限度地把它从那些后来添建修改的部分之中解放出来,以复原它原来的面貌”。修理修复工作,是在不改变文物历史、艺术面貌的情况下,“恢复和整理保存纪念物的现状”。主要工作包括修理屋顶和排水,更换糟朽的古代屋顶和梁架结构,修理一般的门窗,建筑结构加固等。

苏联关于文物建筑保护工作两方面的规定及其他一些基本原则和理念与梁思成先生早前提出的“修及复原”、“保存或恢复原状”、“维持或恢复初时形制”等保护理念也是基本一致的。因而,苏联这些关于文物建筑保护原则方面的规定也更为广泛地得到国内的接纳,成为我国这一时期相关法规制定的重要参考依据。

在综合这些经验以及结合我国自身保护工程实践的基础上,1961年国务院颁布《文物保护管理暂行条例》(以下简称《条例》)。针对文物建筑保护修缮应当遵循的最基本原则,《条例》明确提出:“一切核定为文物保护单位的纪念建筑物、古建筑、石窟寺、石刻、雕塑等(包括建筑物的附属物),在进行修缮、保养的时候,必须严格遵守恢复原状或者保存现状的原则。”1963年《革命纪念建筑、历史纪念建筑、古建筑、石窟寺修缮暂行管理办法》对这一原则进行了再次重申:在保养维护、抢救、加固以及修理修复工程中,对建筑、石窟寺……都必须根据不同情况贯彻保持现状或恢复原状的原则。”“恢复原状或者保持现状”这一针对文物建筑保护两个层面(恢复原状为最高目标)要求的表述,作为新中国成立初期的文物建筑保护原则在法规层面被确立下来。

尽管由于当时的经济条件和对早期建筑研究深度不够等方面原因,对于文物建筑的修缮大多采用了“保存现状”、局部复原”的修缮方式,但对于文物建筑全面“恢复原状”的最高目标,保护工作者们并没有停止探索。上世纪70年代对我国已知最早木结构建筑唐代南禅寺的修缮即是在以“恢复原状”为最高目标的原则下,我国文物建筑保护史上的一次重要实践。

南禅寺大殿修缮

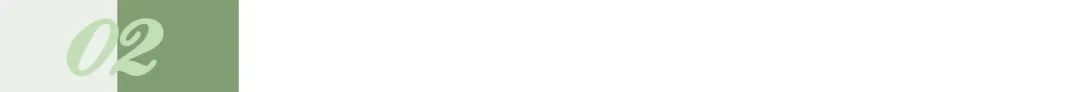

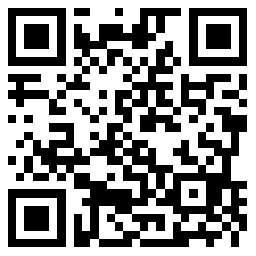

图/上世纪50年代南禅寺照片

南禅寺位于山西省五台县阳白乡李家庄西侧。1953年1月,山西省文管会主任委员崔斗辰与北京文物整理委员会杜仙洲赴五台县了解五台山佛光寺文殊殿修缮情况时,五台县政府反映“李家庄南禅寺大殿系唐代建筑,已残毁急待修缮”的情况,引起他们的关注。随后,山西省文管会派员对南禅寺进行了前期勘察,并将调查结果及照片呈报文化部社会文化事业管理局。1953年10月,文化部社管局陈明达及北京文物整理委员会祁英涛、陈继宗、李良姣、律鸿年、李竹君等,会同山西省文管会周俊贤等组成勘察团,再次对南禅寺进行详细勘察。通过对殿内题记以及斗拱、阑额、举折等结构形制上的明显唐代风格等方面的综合分析,得出南禅寺大殿建于唐建中三年(公元782年)——为我国目前已知最古老的木结构建筑的结论。

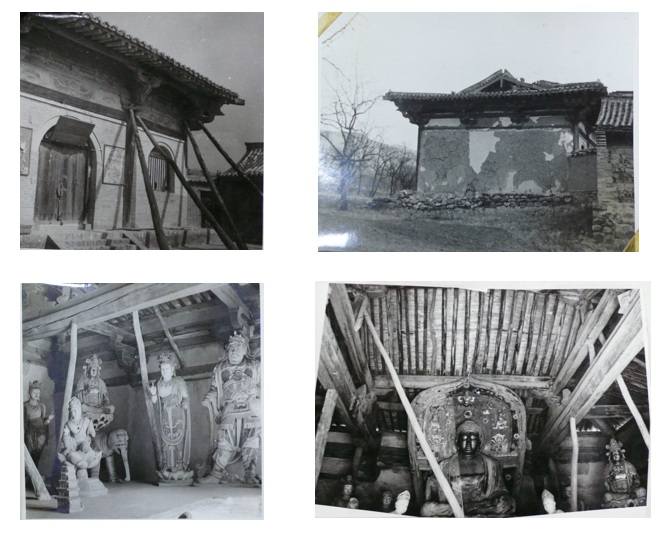

南禅寺大殿在1953年被发现之时,已残损十分严重:东侧南柱脚下沉,柱子劈裂,前檐明间柱向外倾闪,全部椽檩均为后换,挑檐檩全部糟朽或劈裂;台明东西北三面全部塌毁无存;檐头被锯短,脊兽亦非原制,门窗被拆改,等等。针对南禅寺的修缮,北京文整会当时曾经拟定过一个修缮复原方案,但由于各种条件所限,当时只是对南禅寺大殿进行了瓦顶补漏、迁出住户、铺砌围墙等临时修缮维护措施,复原方案并未实行。

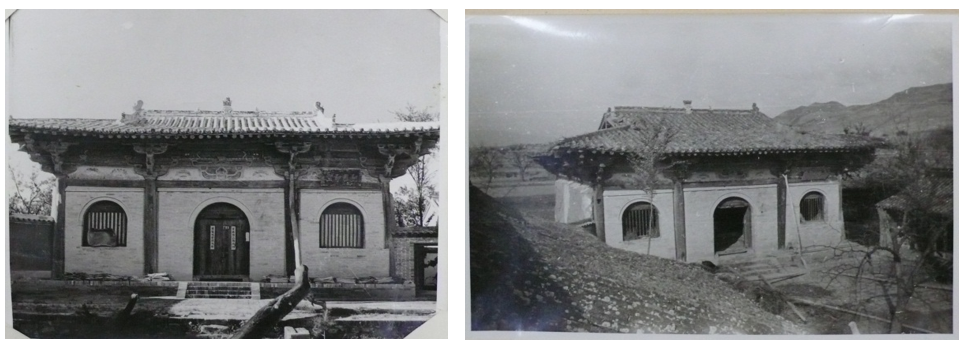

图/上世纪50年代复原图和模型

1964年和1966年两次大地震后,南禅寺大殿梁架歪闪、木构件脱榫劈裂情况愈发严重,殿内外临时加固木柱支撑十余根,保护状况更为堪忧。外国领导人对于云冈石窟等地的参观访问,引起了国家对于一些重点文物保护单位保存状况的注意。1972年国务院下达了《关于云冈石窟等三项全国重点文物保护单位急需抢救保护问题的》批复,确定了对南禅寺大殿进行重点修复,并下拨专项经费。

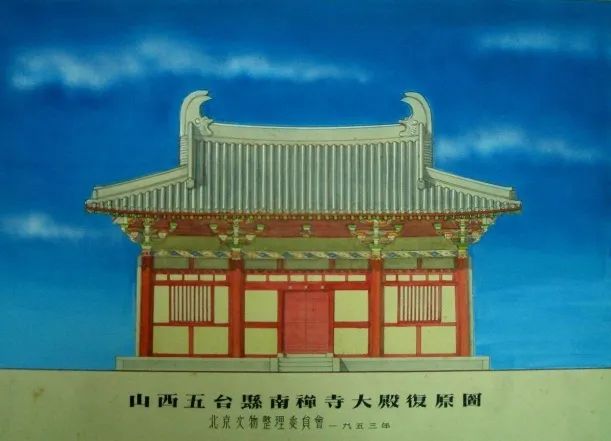

图/上世纪70年代南禅寺照片

此时,经过第一次全国范围内的文物普查以及建筑史研究的发展,研究人员对我国早期建筑形制已有了更多了解。经过隆兴寺转轮藏殿、安济桥、晋祠献殿、善化寺普贤阁等多处文物建筑的保护修缮,保护界也积累了一定的实践经验,专项经费的下拨又在资金上提供了保障。而经过现场勘查,通过南禅寺大殿前发掘出的不规则月台的位置和尺寸,进一步佐证了原大殿的出檐长度,给复原方案也提供了更多“依据”。1973年8月,国家文物局再次组织包括杨廷宝、莫宗江、刘致平、陈明达、卢绳、罗哲文、刘叙杰、杨道明等在内的多位专家赴南禅寺实地考察,商讨最终保护方案。对于当时急需重点修缮的唐代建筑南禅寺,在“恢复原状或者保存现状”的选择中,保护者最终选择了文物建筑保护最高目标“恢复原状”作为基本原则,对南禅寺大殿采取了“全面复原”的保护修缮方式。

图/上世纪70年代专家组考察

最终方案主要包括复原和加固两部分。其中复原部分主要包括台明、月台、檐出、橡径、殿顶、脊兽、门窗几个方面。

最终方案主要包括复原和加固两部分。其中复原部分主要包括台明、月台、檐出、橡径、殿顶、脊兽、门窗几个方面。

门窗:拆除后砌砖券,依据残留榫卯结构并参照周边早期建筑实例以及敦煌唐宋时期窟檐形制恢复。

图/南禅寺修缮后

殿内木构架则基本保持现状,脊榑下蜀柱在屋顶荷载卸去之后,自然掉落,当时判断应为后加,未作恢复。加固部分主要包括对四橡袱等大木构件和斗拱、檐柱的加固。对于劈裂严重的构件在修缮过程中“首次采用高分子材料加固古建筑木构件”,对新技术的使用作出了尝试。此外,南禅寺大点修缮后,追求外观色泽古朴的处理措施,在随后很多文物建筑保护工程中亦被不断尝试。南禅寺大殿保护工程于1974开工,1975年竣工完成。

图/修缮后内部梁架

南禅寺修缮也是在上世纪80年代之前,以“恢复原状”为最高保护目标下,最为重要的一项全面复原工程。尽管当时认为,只有文物建筑修建时的“原状”才能完美、正确地说明当时的技术和艺术水平,但对于完全意义上的“恢复原状”,保护界也认识到在实际中很难达到。在对南禅寺大殿台明、月台、檐出、椽径、殿顶、脊兽、门窗等部分的复原保护中,大都通过基础发掘、与相近地区、相近时期的建筑进行比较、依据残留榫卯接口等办法,复原也有一定依据,但对于什么是“原状”,特别是在实践工作中如何执行,也引起了保护者的反思。

如对大殿吻兽的“原状”,祁英涛先生在1985年发表的《古建筑维修的原则、程序及技术》中提到:“吻兽复原的结果只能是具有一些唐代风格,还不能说是南禅寺大殿吻兽的原状。这一部分的复原工作,……这是在不得已的情况下而采取的办法,因为原来残存的吻兽件与大殿太不相称了。”

在1987年的另一篇关于古建筑复原工程文章中,谈到南禅寺的复原问题时,祁英涛先生再次指出:“在唐代南禅寺大殿复原方案讨论时,专家们绝大多数认为虽然原来建筑中只存部分筒板瓦,但没有鸱吻,将使我国现存最早的唐代大殿大为逊色,最后决定搞一组唐代风格的瓦兽件。为此我们搜集了当时已知的一些资料,设计了鸱吻、脊兽的瓦件,最后总算勉强地按在屋顶上。虽然同志们没有什么批评,可是个人总觉得不够理想,因为他不能充分说明它们就是南禅寺大殿原来吻兽件的式样。”

而以“恢复原状”为最高目标而“全面复原”的南禅寺大殿保护工程,祁英涛先生在《当前古建筑维修中的几个问题》一文中也做出了一定程度的总结:“恢复原状,这是做为维修古建筑的最高原则而提出来的。因为只有修建时的原状,才能完美地、正确地说明当时、当地的工程技术、艺术风尚等的真正水平。但恢复原状又是一件十分复杂的科学研究工作,要有充分的科学依据才能批准动工。”对于南禅寺大殿的全面复原,他认为“主要是从科学研究方面考虑而动工的”。

关于南禅寺大殿修缮,柴泽俊先生在文章中也有类似表述,如:“山西如此落架大修的文物建筑,尚未超过10座。即大同华严寺大雄宝殿、朔州崇福寺弥陀殿、……其中南禅寺大殿做了全面复原尝试。”

新中国初期的隆兴寺转轮藏殿和南禅寺大殿修缮,在当时经济社会发展条件下,保护工作者对中国文物建筑保护的理论和实践做的诸多努力和积极探索,对中国文物建筑保护理念的发展以及保护理论体系的建立无疑具有重要意义。“恢复原状或者保存现状”这一保护原则,在随后1982年颁布的《中国文物保护法》中被一并表述为“不改变文物原状”并沿用至今。随着改革开放西方国家保护理念引入,对于“原状”的探讨一直没有停止。

高天

清华大学建筑学院博士

北京国文琰文物保护发展有限公司副总经理

李贞娥《1961年首尔崇礼门和石窟庵修缮中保护原则的转变》

【本期主题】文化遗产保护理论与实践系列:

【本期主题】真实性

【本期主题】活化利用

【本期主题】阐释与展示

【本期主题】法律专题

【本期主题】近现代建筑

*本期编辑胡玥,排版廷廷。

版权声明:文中图片均由作者提供。

如需转载本文,请后台留言或邮件bjchcc@126.com联系清源。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【本期主题】新中国初期文物建筑保护理念的实践探索 ——从两个保护工程谈起|保护理论与实践

规划问道

规划问道