100期经典重温

2021年1月,《城市交通》将迎来创刊第100期。本刊根据被引频次、下载量、影响力、研究方向等因素,甄选2003—2016年30篇有代表性的文章,与您重温经典、感悟新知,徜徉在文字中回味那些流金岁月。

冉斌

东南大学交通学院

教授,博士生导师

手机数据在交通调查和交通规划中的应用

发表于《城市交通》2013年第1期

写在前面

城市交通调查和交通规划需要获取大范围准确、可靠的出行现状数据信息,尤其是居民出行特征数据。传统的居民出行调查往往采用抽样问卷的方式,抽样率一般为2%~5%甚至更低,且调查成本较高,组织协调需耗费大量人力、物力和时间,数据汇总处理周期也较长。现阶段中国城市经济高速增长、基础设施建设突飞猛进、土地利用变更频繁,但通常间隔若干年才进行一次全面的交通调查,仅能获取相对静态的现状数据,很难跟上交通需求和供给的更新节奏。

随着信息技术的迅速发展,感应线圈、微波检测、视频图像识别等定点信息采集技术,以及GPS 浮动车、电子标签等浮动信息采集技术,已经得到了大量应用并取得良好效果,但采集对象主要为运行中的车辆,检测结果更多的是车辆运行信息。根据车流信息反推居民出行信息,由于其分配算法的复杂性,难以用于较大空间范围。因此,交通研究者与交通从业人员都一直在找寻更经济、效率更高、精度更高的居民出行信息获取技术。

随着21 世纪个人手机终端的普及,出行群体中手机拥有率和使用率已经达到相当高的比例,人们越来越认识到手机是一种较为理想的交通探测器[1–7]。手机数据为居民出行信息分析提供了很好的技术选择,可作为现有交通数据采集技术的重要补充之一。

应用原理

利用手机数据分析推算交通数据信息是一种新兴的广域动态交通探测技术。手机数据定位采用的是基于基站小区的模糊定位技术[8],相对其他精确定位技术(如GPS),在样本量、覆盖范围以及实施成本和周期上更具有优势。该技术的单点定位精度由每个基站小区覆盖范围大小决定。基站小区覆盖范围半径在市区大致为100~500 m,郊区大致为400~1 000 m。该范围一般小于交通小区的覆盖范围,因此满足交通规划的应用要求。

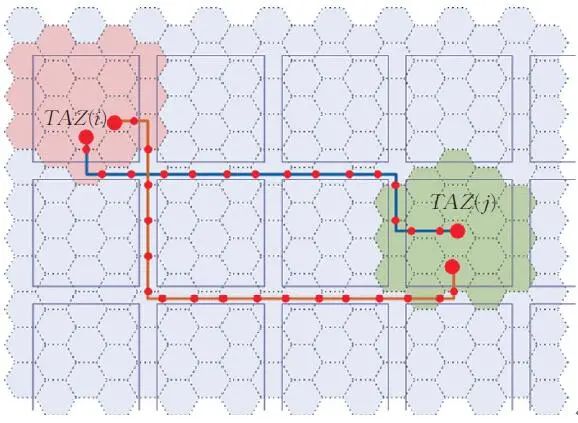

为了保证为手机用户提供连续的移动通信服务,要求移动通信网络信号尽量覆盖到城市空间上每一片区域。为了以最小的成本为更多用户提供服务,移动通信网络信号覆盖逻辑上被设计成由若干正六边形的基站小区(实际覆盖范围并非规则的正六边形)相互邻接而构成的面状服务区,手机用户总是与其中某一个基站小区保持联系。移动通信网络能够定期或不定期地主动或被动地记录手机用户时间序列的基站小区编号。

如图1 所示,将每位手机用户先后经过的基站小区位置映射至道路交通网络或交通分析区域,即可还原每位手机用户的连续出行轨迹,从而用于对手机用户具体出行行为的进一步分析判断[7]。

图1 移动通信网络中手机用户出行轨迹追踪

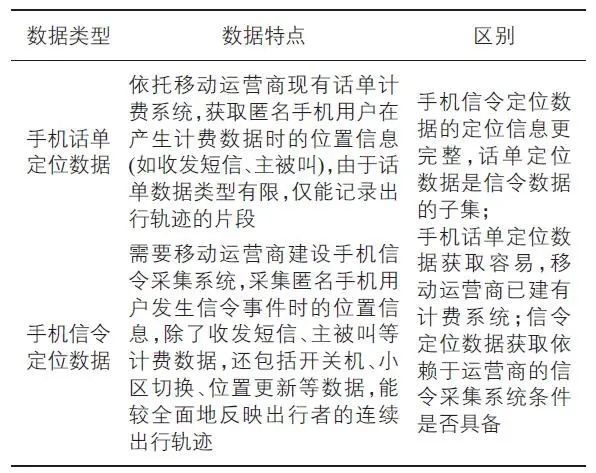

根据手机数据的获取难易程度以及定位信息是否全面,目前可获取的手机数据源可分为两类:手机话单定位数据和手机信令定位数据,见表1。手机数据的主要内容包括:1)匿名用户编号:加密后每位手机用户的唯一识别号;2)时间戳:事件发生时刻;3)基站小区编号:事件发生时所在基站小区;4)事件类型,分两类手机数据:手机话单数据(主叫、被叫、发短信、接短信),手机信令数据(主叫、被叫、发短信、接短信、开机、关机、小区切换、正常位置更新、周期位置更新等)。

表1 两类手机定位数据对比

1) 手机数据获取。

一般需要与运营商协调,可能存在一定的数据购买费用。应优先挑选手机用户量较大的运营商数据,建议数据时间跨度为连续2~3 个月。

2) 基础数据制作。

利用实地路测等方式,确定基站小区与交通分析单元(交通分析区域、查核线断面或关键通道等)的相互映射关系。

3) 手机用户群体出行特征提取。

将手机定位数据映射至交通分析单元,并经信息预处理、匹配分析、交通模型分析处理、数据去噪等一系列海量数据运算处理,最终获得基于手机用户群体的出行特征数据。

4) 扩样。

将手机用户群体出行特征数据扩样成总人口出行特征数据。为保证调查结果的可靠性,可对手机用户进行一定比例的抽样(抽样率与数据质量及设定的筛选原则相关,一般为手机用的30%~80%)。若仅关注调查结果的总体比例分布则无需扩样;若关注调查结果的总量,则需进行多层扩样(运营商手机用户扩样、全体手机用户扩样、总体群体扩样),部分扩样系数可通过入户问卷调查方式一并采集。

5) 调查结果使用。

在仅能获取到单一数据源调查结果时,手机数据可作为另一种调查手段进行互相校核;利用手机数据采样率高、时间(空间)覆盖连续的特点,为现有调查结果、四阶段模型提供参数修正参考。

应用方向

手机话单定位数据采集的是出行信息片段,因此,需要利用长期(建议2 个月以上)历史数据,根据每位手机用户活动范围和活动频率统计进行分析识别。具体可应用于以下方面:

1) 常住人口和就业人口调查。

基于交通分析区域,分析常住人口和就业岗位分布。

2) 通勤出行特征调查。

分析通勤人口总量,工作地、居住地分布,以及通勤出行距离分布与通勤出行方向等。

3) 大区间OD调查。

基于交通中区或更大的交通分析区域,分析区域间出行OD分布。

4) 特定区域出行特征调查。

针对某些典型区域( 如CBD、开发区等),分析当前区域

与其他区域间客流交换情况,或是以当前区域分别作为工作地或居住地,分析工作人口的居住地分布或居住人口的工作地分布等。

5) 流动人口出行特征调查。

需要运营商提供手机数据时,标志出外地手机的归属地信息,可分析流动人口的白天、夜间空间分布以及逗留天数、活动范围等。

手机信令定位数据对手机用户的出行轨迹识别相对较完整,因此,除了手机话单定位数据的五个具体方向,还可应用在以下方面。

1) 城市人口时空动态分布监测。

在城市范围内,动态(如每隔15 min 或1 h)监测人口的空间分布情况,即不同时刻每个交通分析区域内的人口数量或人口密度。

2) 特定区域客流集散监测。

监测某个典型区域不同时间段内(如每15 min 或1 h)进入(客流吸引)、离开(客流产生)或逗留在区域内的人口数量,监测这些特定区域客流集散情况,当区域内客流集中到一定规模(如上海世博会60 万人·d-1、80 万人·d-1 客流)时及时做出预警;或是分析区域内进入客流的来源或离开客流的去向分布情况。

3) 查核线断面及关键通道客流调查。

可对查核线分段或区分具体通道,分析跨越查核线两侧的客流量时变情况。

4) 轨道交通客流特征调查。

识别地下轨道交通乘客换乘路径和具体换乘车站,以及区域线路的进出站客流,分析轨道交通车站的服务半径、服务方向等。

5) 出行时耗、出行距离、出行强度分析。

基于交通中区或更大的交通分析区域,可识别手机用户的出行时耗和出行距离,以及出行总次数等,用于城市的总体出行强度和服务水平分析。

6) 道路交通状态分析。

基于手机数据的高样本量,挑选能够较准确匹配至具体道路路段且出行速度较准确的手机样本,统计路段平均旅行时间或旅行速度,分析道路交通状态。

应用案例

利用天津市移动、联通及电信3 家移动通信运营商共约1 210 万本地手机用户2011 年5—6 月的手机话单定位数据进行案例分析。

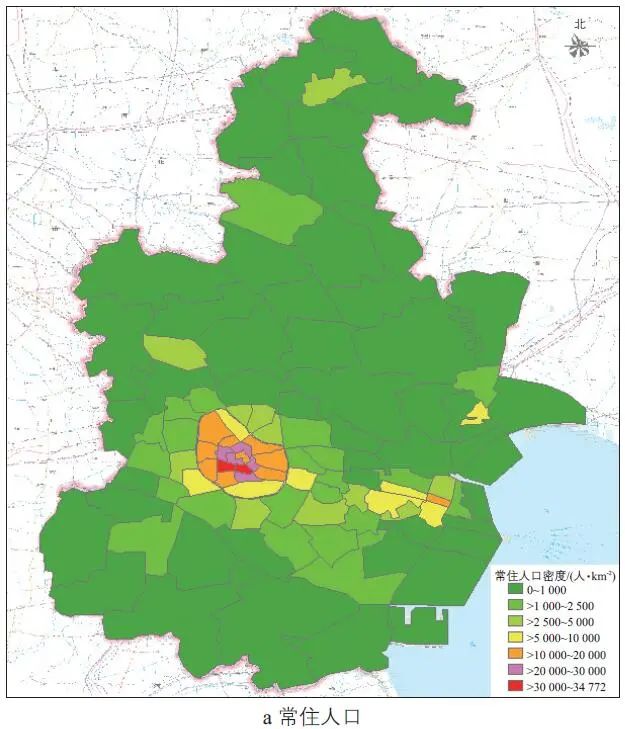

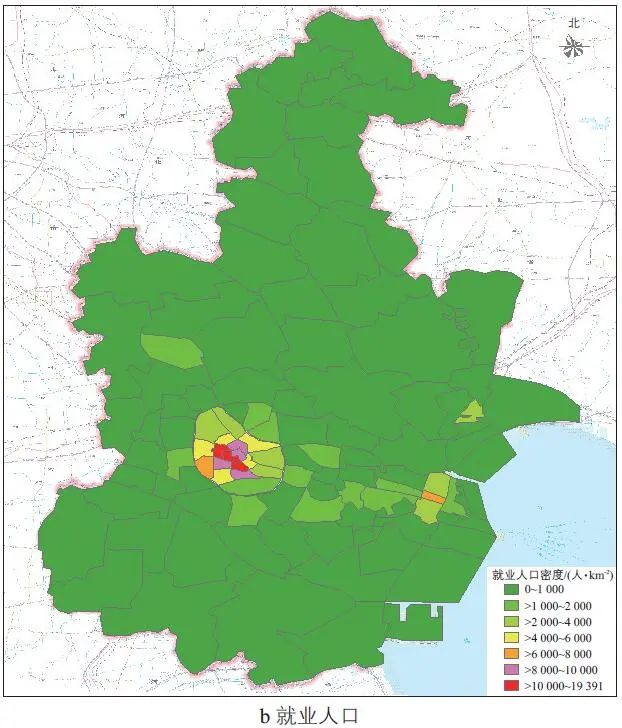

1)常住人口和就业人口调查。

天津市2011 年常住人口和就业人口密度空间分布分析结果见图2。可以看出,常住人口主要集中于中心城区、环城四区及滨海新区,共占天津市总人口的68.9%。就业人口在空间分布上较常住人口更为集中,分别有40.2%和11.2%的就业人口集中在中心城区和滨海新区核心区。其中,就业人口密度最高(超过5 000 人·km-2)的区域集中在中心城区西至红旗路、北至育红路、东至海河东路、南至郁江道围合区域,以及滨海新区泰达广场附近区域。

图2 天津市常住人口和就业人口分布

2)大区间OD调查。

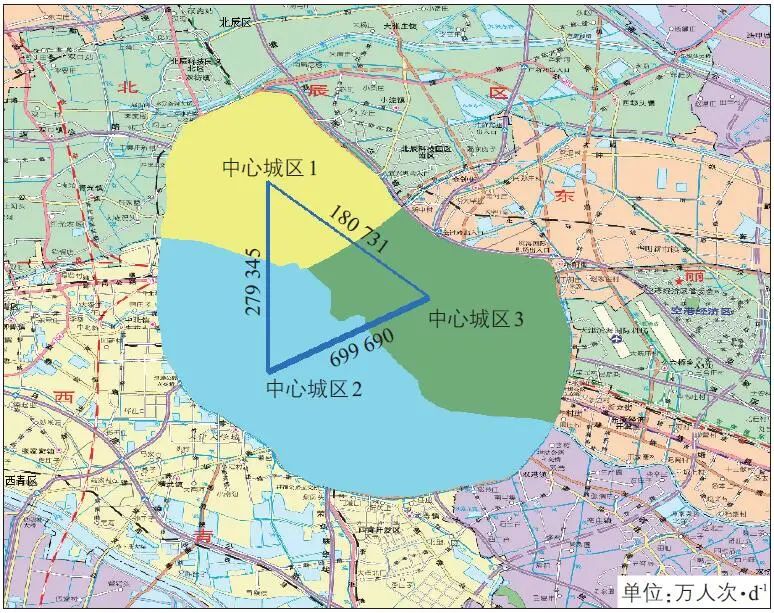

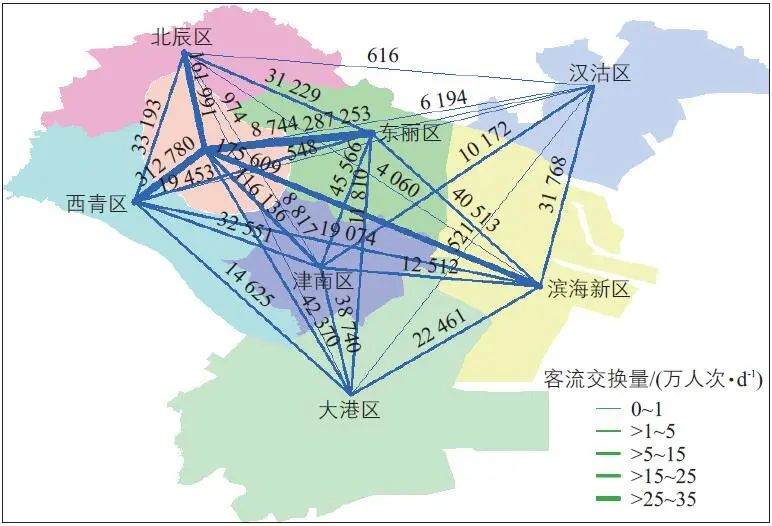

天津市2011 年中心城区大区间OD分布以及行政区间OD分布见图3 和图4。与其他调查方式互相校核,手机数据调查结果与其差异在10%左右。

由图3 可知,中心城区2 与中心城区3 间OD客流交换量最多,约70 万人次·d-1;其次为中心城区1 与中心城区2 间,OD 客流接近28 万人次·d-1;中心城区1 与中心城区3 间最少,OD客流约为18 万人次·d-1。

由图4 可知,天津市行政区域间,中心城区与西青区间OD 客流交换量最多,超过30 万人次·d-1;其次为中心城区与东丽区间,OD客流为28万人次·d-1;中心城区与滨海新区、北辰区间OD客流量分别约为17 万人次·d-1和16 万人次·d-1;最少的是北辰区与汉沽区间,OD客流量约为600 人次·d-1。

图3 天津市中心城区大区间OD 分布

图4 天津市行政区间OD 分布

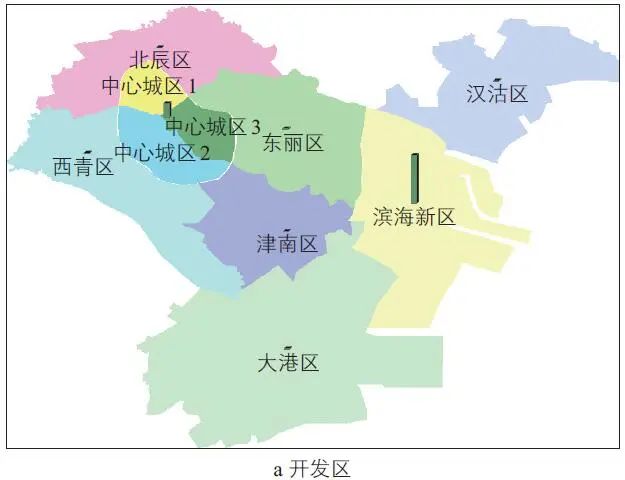

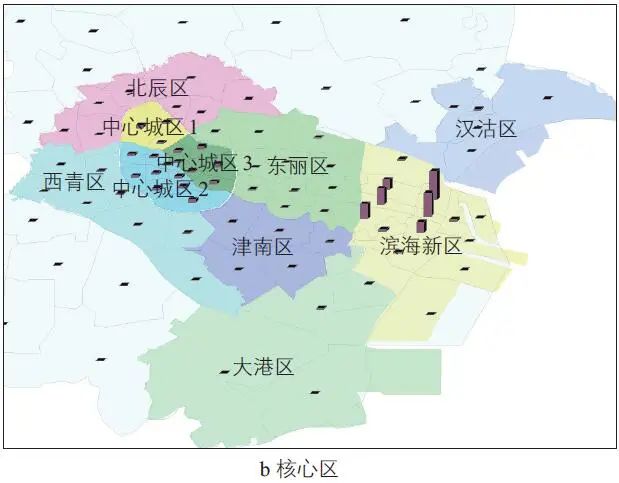

3)特定区域出行特征调查。

以天津市滨海新区开发区和核心区分别作为特定研究区域,2011 年区域内就业人口居住地分布见图5。可以看出,滨海新区开发区的就业人口中72%居住在滨海新区核心区,22%居住在中心城区;而滨海新区核心区的就业人口中81%居住在滨海新区核心区,12.4%居住在中心城区。

图5 滨海新区就业人口居住地分布

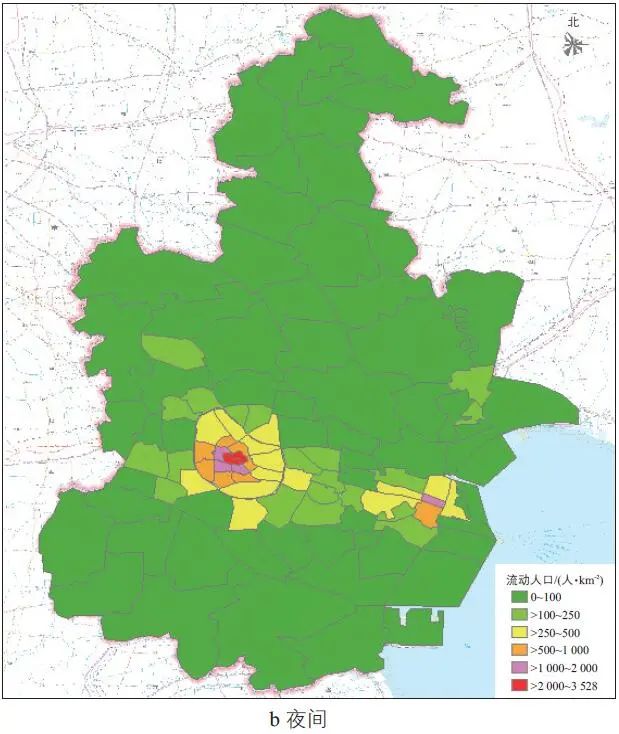

4)流动人口出行特征调查。

天津市2011 年流动人口白天与夜间空间分布情况见图6。可以看出,白天外地来津人口的空间分布范围较广,中心城区及滨海新区大部分区域外地人口密度均超过500 人·km-2,其中,市政府、天津大学、南开大学附近区域以及滨海新区政府附近区域,白天外地人口密度最高,超过1 000 人·km-2;而夜间外地来津人口的空间分布范围略有收窄,可能与大部分宾馆、酒店在中心城区及滨海新区泰达区域,生活交通便利有关。

图6 流动人口分布

利用上海市移动近2 000 万手机用户(包含外地漫游用户)的信令定位数据进行案例分析,由于数据实时接入,具备长期调查分析条件。除了手机话单定位数据的几方面应用以外,还可进行更精细地应用分析。

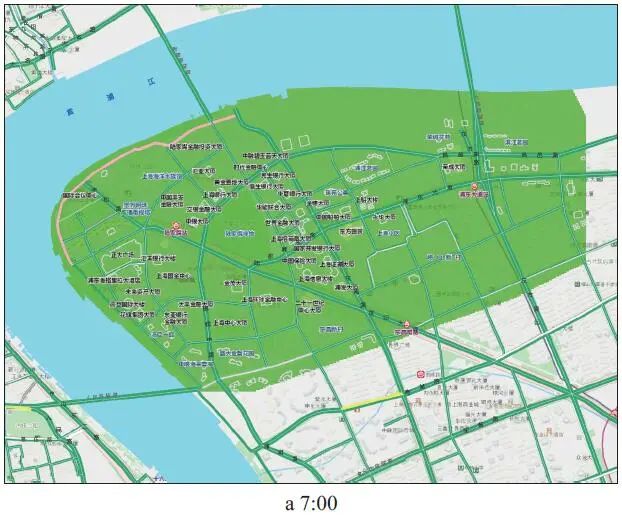

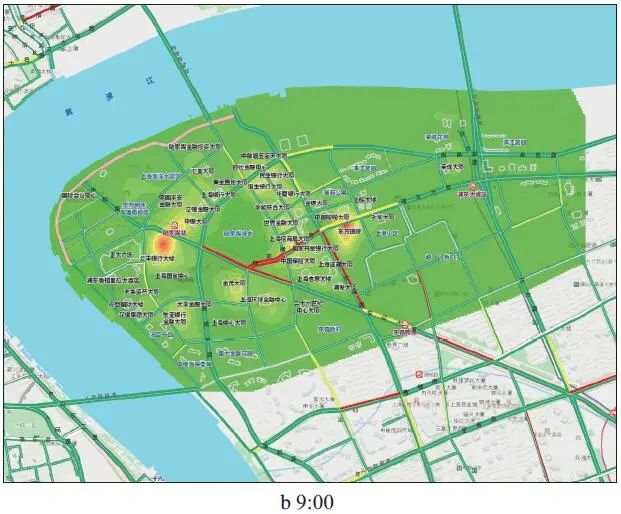

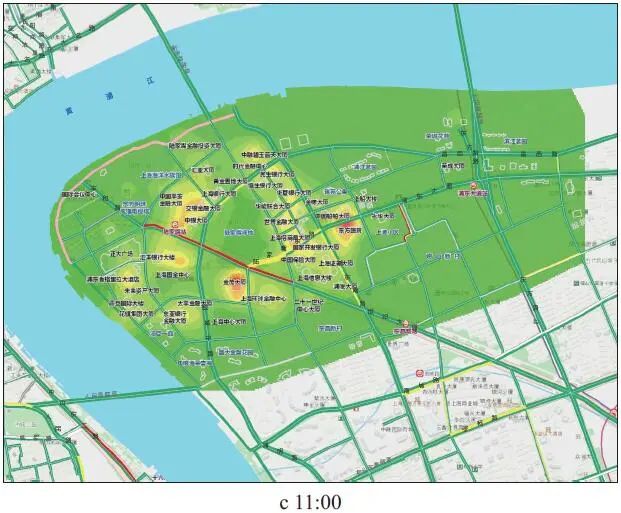

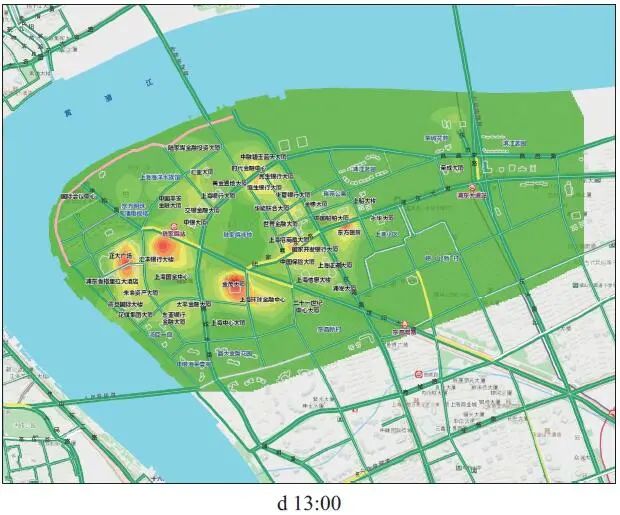

1)城市人口时空动态分布监测。

以小陆家嘴区域为例,分析一天中不同时刻各区域内人口密度情况,见图7。可以看出,随着时间逐渐推移至工作时间,小陆家嘴区域内土地利用性质为办公的子区域人数逐渐上升。

图7 小陆家嘴区域细分子区域客流密度空间分布

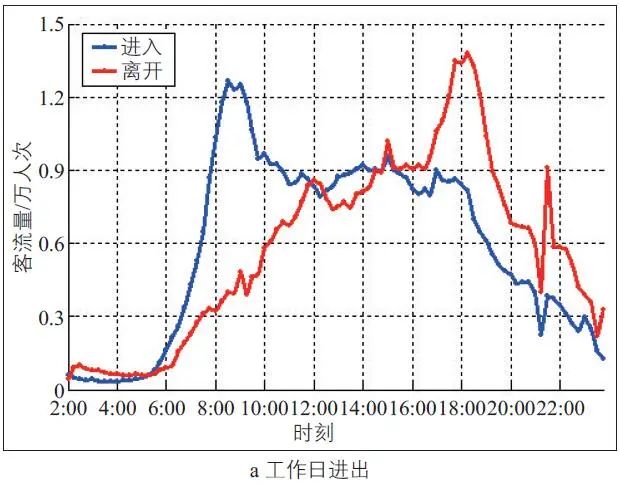

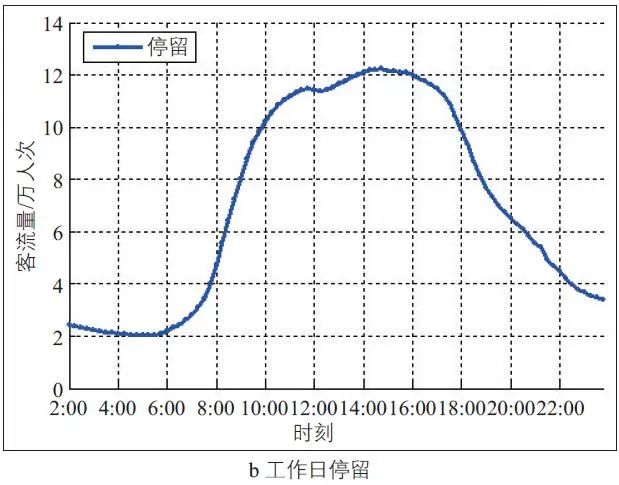

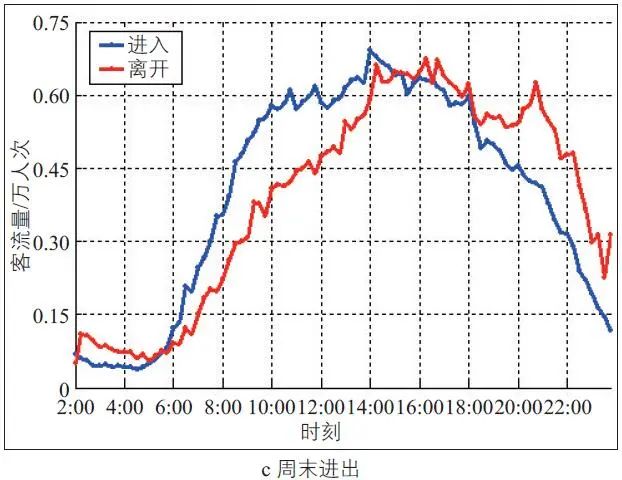

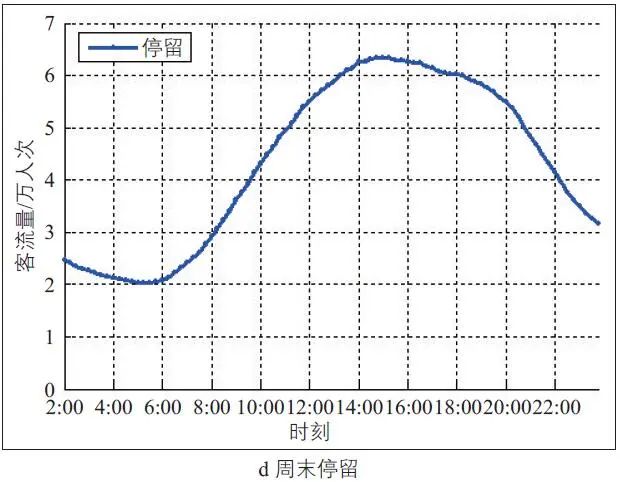

2)特定区域客流集散监测。

以上海市陆家嘴区域为例,实时监测陆家嘴区域进入、离开、停留客流量,2011 年某工作日和周末24 h 每15 min 时变情况见图8。由于小陆家嘴区域是金融中心,区域内办公大厦较多,所以工作日停留客流量比周末大约多2 倍,客流密度高峰均出现于14:00 左右。工作日早高峰进入客流集中于8:00—10:00,晚高峰离开客流集中于17:00—19:00;工作日与周末早高峰差异体现出通勤客流叠加效果。可通过长期历史数据分析区分通勤用户群体,从而进一步区分通勤客流与非通勤客流的特征差异,为公共汽车及轨道交通运力、班次调度优化提供数据支撑。

图8 陆家嘴区域进入、离开、停留客流时变

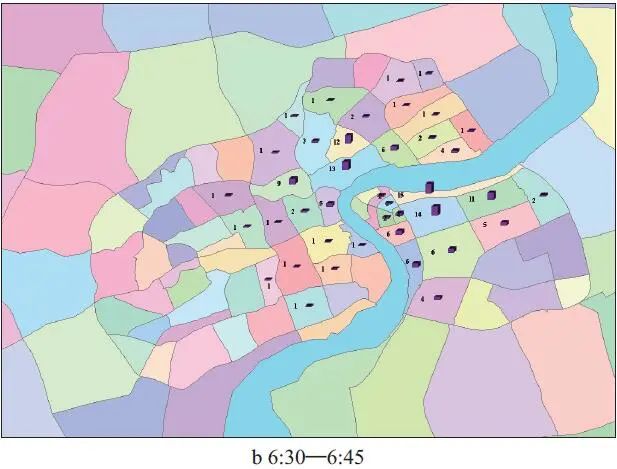

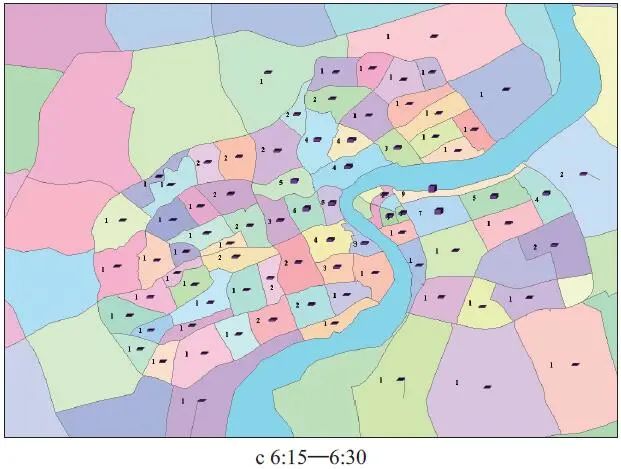

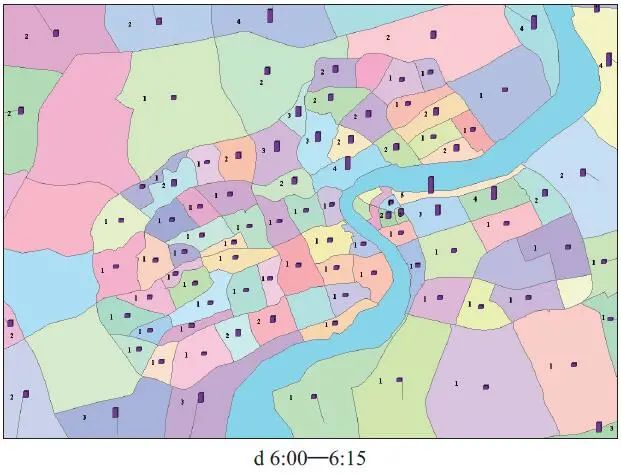

3)特定区域客流来源去向分布。

以上海市东方明珠区域为例,分析2011 年某一工作日7:00—7:15 区域吸引客流,分别监测在前15 min(6:45—7:00)、前30 min(6:30—6:45)、前45 min(6:15—6:30)、前1 h(6:00—6:15)这部分客流的空间分布,用以判断客流来源空间分布。从图9d 至图9a 可直观地看到,来源客流随时间推移逐渐集中到目的地区域附近空间,最终进入目的地区域。

图9 东方明珠区域客流来源分布

4)查核线断面及关键通道客流调查。

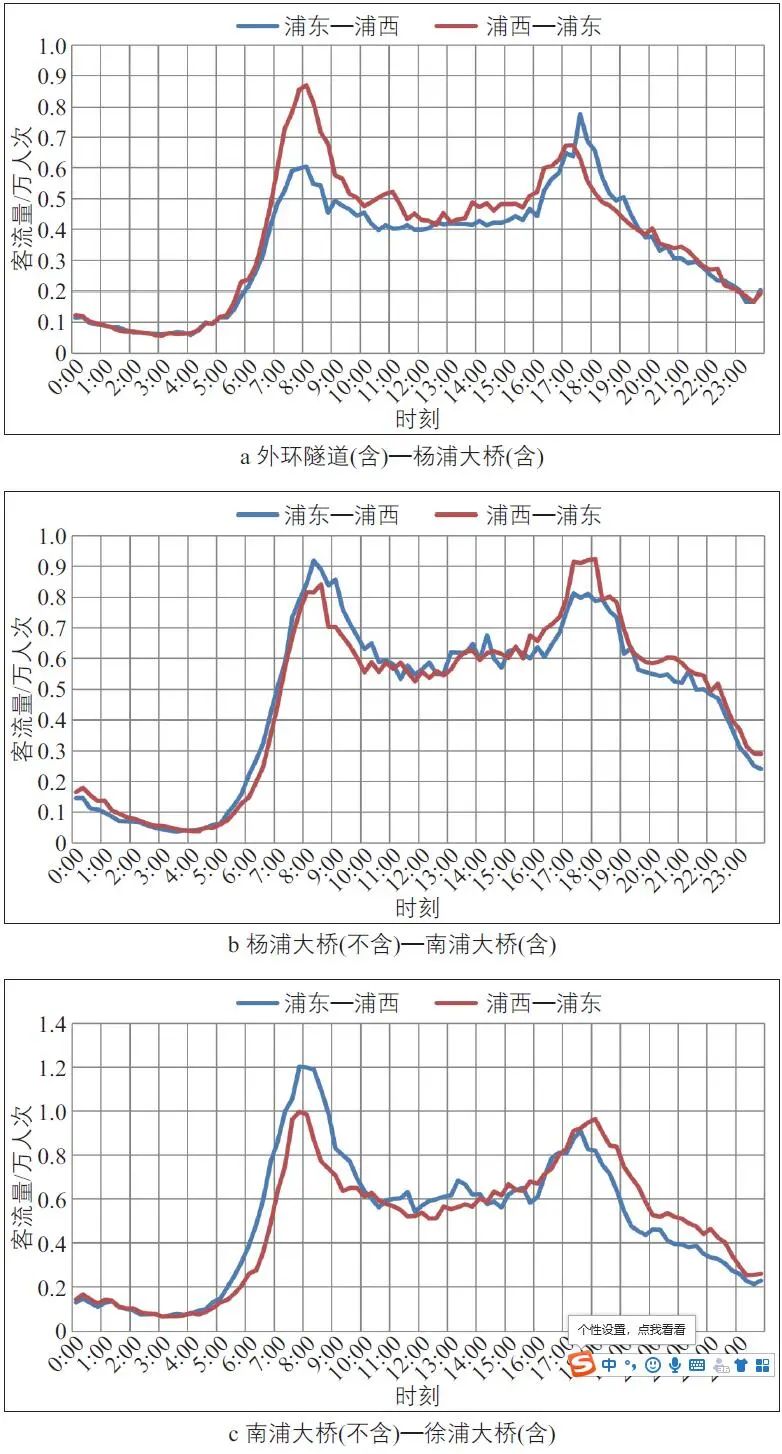

以上海市黄浦江查核线为例,将中心城黄浦江查核线分为3 个分段,2011 年某一工作日各分段双向客流量见表2。工作日中心城穿越黄浦江的双向地面客流37.4%集中在南浦大桥(不含)—徐浦大桥(含)分段,杨浦大桥(不含)—南浦大桥(含)分段次之,为35.6%,外环隧道(含)—杨浦大桥(含)分段为27.1%。

同一工作日,黄浦江查核线不同分段双向客流每15 min 时变情况见图10。从工作日时变趋势来看,外环隧道(含)—杨浦大桥(含)分段的地面客流呈现明显的潮汐现象,早高峰以浦西往浦东客流为主,晚高峰反之。杨浦大桥(不含)—南浦大桥(含)分段及南浦大桥(不含)—徐浦大桥(含)分段则呈现相反的潮汐,早高峰以浦东往浦西客流为主,晚高峰反之。

表2 黄浦江查核线分段日客流总量

图10 黄浦江查核线不同分段客流时变

5)轨道交通车站换乘客流监测。

以上海市轨道交通人民广场站为例,分析2011 年某一工作日该站1 号线、2 号线、8 号线换乘客流每15 min 的时变情况,见图11。可以看出,工作日1 号线与2 号线换乘呈现明显的潮汐现象,早高峰时段以1 号线换乘2 号线为主,晚高峰时段反之;1 号线与8 号线换乘无明显的潮汐现象,早、晚高峰时段每15 min客流量2 000 人次左右,为平峰时段的4 倍左右,但少于1号线与2 号线间的换乘客流量;2 号线与8 号线换乘同样呈现明显的潮汐现象,早高峰时段以8 号线换乘2 号线为主,晚高峰时段反之,且少于1 号线与8号线间的换乘客流量。

图11 上海市轨道交通人民广场站3 条线路间两两换乘客流时变

写在最后

应用案例充分验证了手机技术应用于交通调查和交通规划的可行性。基于手机数据的交通数据采集技术可作为传统方式的重要补充之一。一方面,手机数据应用于交通调查,可充分把握现状交通需求:现状常住人口与就业人口、流动人口分布;现状交通产生与吸引、分布、方式划分及分配;现状道路交通状态;现状出行时耗、出行距离、出行强度等。另一方面,手机数据可应用于交通规划,改善交通需求预测分析的可靠性:利用历史与现状交通供需数据,结合未来人口、经济水平等,预测规划年出行需求;或是用于交通规划后评估、模型参数校正等,从而真正实现交通规划的模型化、定量化与科学化。

目前中国手机用户总数已突破10亿人,占总人口的比例超过75%,在城镇人口中的比例超过85%。手机移动网络基本实现有人或道路的区域全覆盖,而居民出行及道路设施正是交通需求与供给的主体,手机技术在这两个方面都与交通调查及规划有很好的契合点,可以预见,手机技术在交通调查中具有非常广阔的应用前景。

致谢

衷心感谢上海市交通信息中心、上海市城市综合交通规划研究所、天津市城市规划设计研究院、重庆市城市交通规划研究所、深圳市交通运输委员会、中国移动、中国联通、中国电信等合作单位在推动手机技术应用于交通调查与规划中给予的热情指导、支持与帮助!

点击“阅读原文”查看

“佰期经典”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2021011期

策划 | 耿雪 王海英

张斯阳

审校 | 张宇

排版 | 张斯阳

原文始发于微信公众号(城市交通):经典重温 ǀ 冉斌:手机数据在交通调查和交通规划中的应用

规划问道

规划问道