2019年度全国优秀城乡规划设计

获 奖 项 目

项目地点

浙江省杭州市

编制时间

2017年11月-2018年9月

项目规模

常住人口约1000万

项目主持

王德 教授

项目完成单位

上海同济城市规划设计研究院有限公司、杭州市规划设计研究院

主要编制人员

王德、刘振宇、殷振轩、朱玮、张扬帆、焦健、潘蓉、张博、方家、甄延临、瞿嗣澄、倪彬、卢银桃

获奖情况

2019年度全国优秀城市规划设计奖三等奖

2019年度浙江省优秀城市规划设计奖二等奖

1

规划背景

2

项目构思

人口专题研究是国土空间总体规划的重要支撑。人口规模是城市基础设施配置的基本依据,合理的人口结构及与城市空间结构相匹配的人口分布更是城市实现可持续发展的重要保障。

当前城市人口规模研究被认为是一种以预测为主的研究,对城市人口规模研究方法的讨论主要集中于对预测方法的探讨。然而,国土空间总体规划不仅是对城市发展的美好设想,同时因其具有对城市空间资源的“调控与分配”权,使其成为了涉及城市空间资源最重要的城市公共政策。因此,作为其重要支撑的人口专题研究不应仅停留在以“客观”、“科学”的技术方法预测一种未来城市发展的可能之上,还应积极推动其向政策支持、向处理城市发展各要素之间的相互关系转变。

与此同时,随着我国交通设施完善,人口流动性的增强,跨区域活动更加频繁。尤其是高等级城市不仅为本地提供服务,还承担着区域性的职能,吸引着大量商务、旅游、就医、务工等人口,城市实际服务人口与传统统计口径常住人口存在不可忽视的差别。

本课题从分析全口径的实际服务人口现状出发,以资源环境底线和经济产业发展作为约束要求,基于多情景、多视角分析,建构目标导向下的城市人口规模目标分析方法,寻求多重因素制约下有利于城市发展的最优方案,并从“产业调控”、“应对年龄结构的设施精细化配置”、“人才吸引”等方面入手寻求破题之道,为更好地促进城市高质量发展、服务国土空间总体规划编制奠定基础。

3

规划主要内容

(1)杭州人口特征分析。基于统计、计生、公安等传统人口数据,以及手机信令等新型大数据,系统梳理杭州人口发展现状,总结人口规模、结构、分布及其变化特征,并对经济、社会、制度政策等相关影响因素进行分析。

(2)杭州人口发展趋势研判。在新型城镇化背景下,结合杭州未来城市发展的目标以及产业定位等因素,对杭州未来人口发展情景进行分析研判,包括人口规模、结构、分布等变化以及人口流向等。

(3)人口规模情景预测及目标判断。从人口发展趋势、经济增长方式和空间分布导向等角度,采用情景预测法,测算杭州2035年人口规模,并结合城市发展目标,从战略应对、都市区发展、经济增长、城市品质、人口结构、旅游业发展等视角,论证不同情景方案的利与弊,提出有利于杭州市发展的人口规模目标。并结合城市的区域定位与人口流动特点,提出实际服务人口规模,为基础设施和服务设施建设预留弹性。

(4)人口发展应对策略研究。面向杭州新时期城市发展战略定位与目标,提出人口分布引导策略,结合杭州农村人口变化和乡村社会经济发展趋势,判断农村人口数量、预测城镇化目标。同时,针对杭州人口发展特征,研究人口调控、空间分布与设施配置、人口老龄化等人口发展的重大问题,提出应对策略。

4

项目特色

本课题主要包含以下三方面创新:

(1)人口分析口径,由常住人口转向实际服务人口。基于统计、计生、公安等传统人口数据,以及手机信令等新型大数据,估算实际服务人口的规模与构成。

高等级城市不仅为本地提供服务,还承担着区域性的职能,吸引着大量商务、旅游、就医、务工等人口,城市实际服务人口与常住人口存在不可忽视的差别,且随着社会发展和交通条件的改善,差别日益扩大。

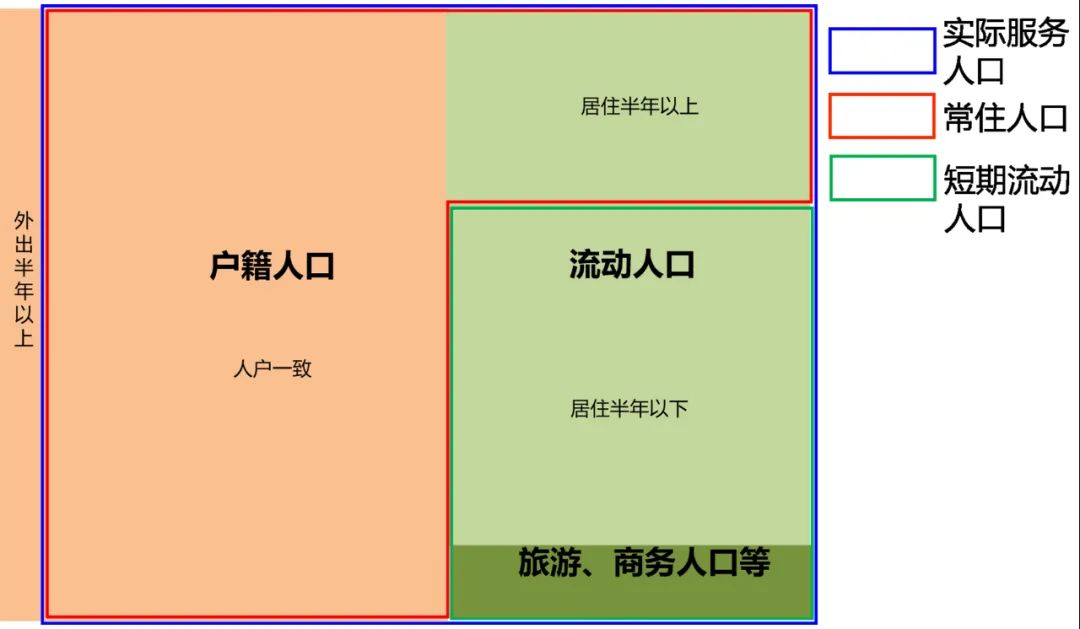

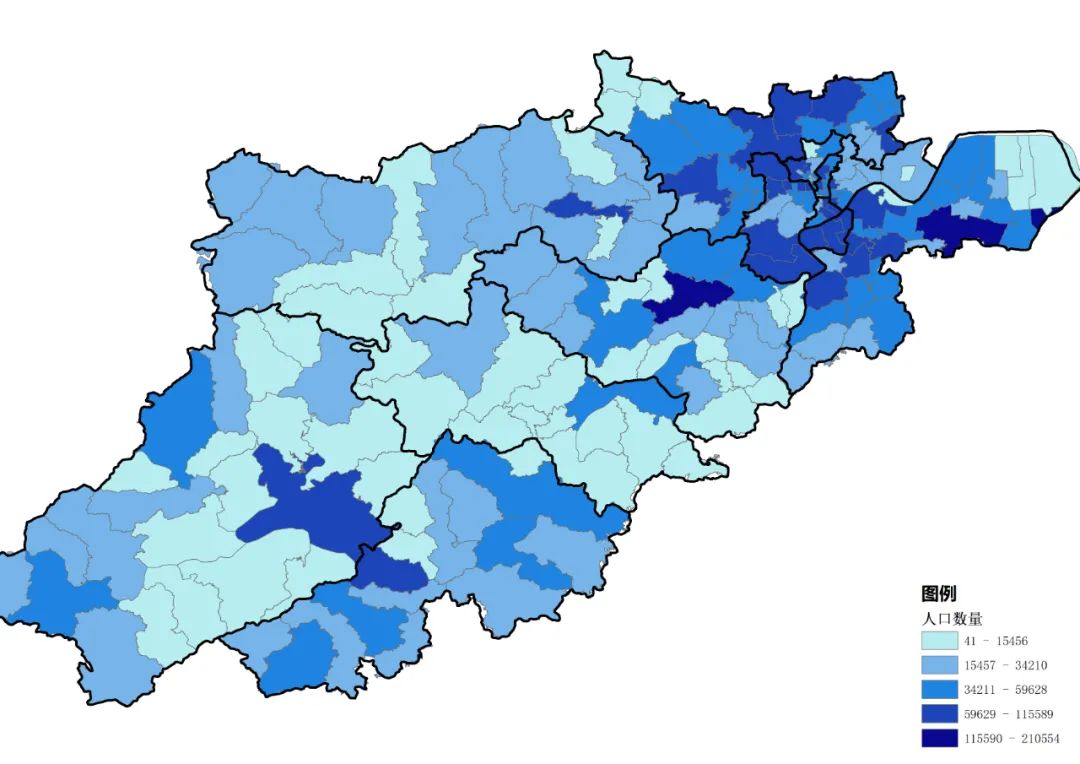

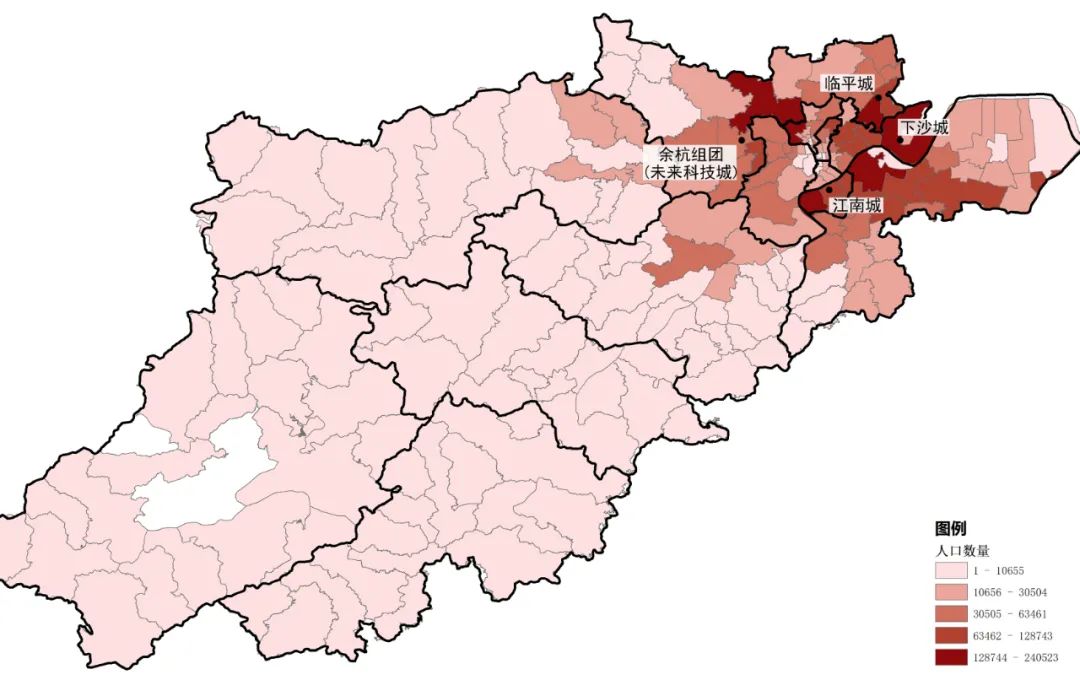

受数据所限,传统研究往往只关注常住人口,本课题首先从统计局、计生委、公安局、社保局等主管部门获取人口数据,在整合不同口径数据的基础上开展统计分析,结合手机信令等大数据和新技术,研究杭州市实际服务人口的规模,构成和分布。研究表明:杭州市现状(2016年)实际服务人远高于常住人口919万的传统统计人口规模。实际服务人口主要包括户籍人口,流动人口,旅游、商务人口等(图1),各类人口的空间分布也存在差异性(图2,图3,图4)。

图1 杭州市实际服务人口构成

来源:笔者自绘

图2 户籍人口空间分布

来源:根据杭州市公安实有人口数据绘制

图3 流动人口空间分布

来源:根据杭州市公安实有人口数据绘制

图4 旅游、商务人口空间分布

来源:根据杭州市公安实有人口数据绘制

分析不同类型人口的需求差异,提出公共服务设施配置的三级指标。(1)基于实际服务人口的规模,配置交通、安全、能源等基础设施;(2)基于常住人口和部分流动人口的规模,配置医疗、体育、文化等高等级公共服务设施;(3)基于常住人口的规模,配置教育、养老等基本公共服务设施。

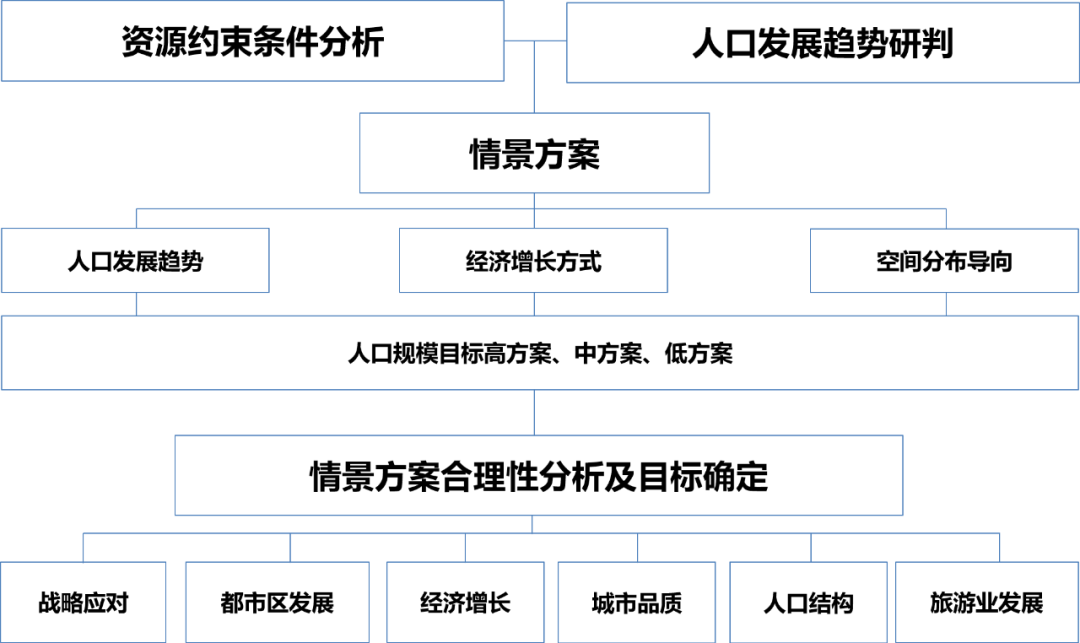

(2)人口规模目标的制定,由技术性预测转向战略比选。基于多情景、多视角分析,建构目标导向下的城市人口规模目标分析方法,寻求多重因素制约下,有利于城市发展的最优方案。

当前人口规模研究一般是一种以预测为主的研究,强调预测方法的准确性。但是,一方面人口发展具有巨大的不确定性,另一方面国土空间规划具有政策属性,作为其重要支撑的人口规模研究不应仅停留在以“客观”、“科学”的技术方法来预测未来城市发展的可能之上,还应积极推动其向政策支持、处理城市各要素之间关系转变,体现政策导向。

基于此,本课题人口规模目标的制定由技术预测转向战略比选(图5)。

图5 人口规模目标分析框架

来源:笔者自绘

首先立足杭州自然地理环境特征,结合城市空间承载力、生态环境承载力和资源限制条件等的分析,充分考虑未来技术水平提升对城市人口承载能力的影响,确定杭州人口容量的弹性区间。

其次,在识别杭州人口增长动因、判断杭州人口发展趋势的基础之上,采用情景分析方法,设置趋势情景、增长方式情景、人口分布情景,对杭州不同发展路径和发展要求下的人口总量进行情景式预测,提出2035年杭州市人口规模目标的高方案,中方案和低方案。

第三,选择反映各级政府诉求的政策要求,影响城市发展的经济增长、人口结构,以及切实影响居民生活的空间结构、城市品质、旅游业发展,从不同视角对杭州人口规模与城市发展目标的关系进行了定性和定量相结合的分析判断。研究表明不同视角之下,城市人口规模与城市发展目标之关系不同,但就杭州的发展而言,多数分析指向中、低人口规模目标应对较佳(表1),建议以低方案作为2035年常住人口发展的高目标,以中方案作为常住人口发展的规划应对目标,同时应尽量避免高方案。进一步,估算实际服务人口规模。

表1 多视角下不同规模方案的合理性分析

来源:笔者自绘

来源:笔者自绘

(3)应对策略创新,设施配置考虑人口年龄结构。基于不同空间单元人口年龄结构的变化趋势,提出设施精细化配置的基本思路。

近年来,大城市人口规模不断增大,但是由于用地紧张、资金有限,由政府主导供给的公共服务设施面临着日益增加的压力。此外,随着“老城区”用地饱和,“新居民”在城市蔓延区集聚,人口年龄结构在空间上形成显著差异,而现行设施配置标准追求“均等化”,无法满足差异化人群的需求。与此同时,公共服务设施建设并非一蹴而就,缺乏对时间节点上设施需求规模、分布的系统研究,会导致设施供应与需求不匹配,一方面会造成设施供应不足的情况,另一方面也会产生部分设施使用效率低下的问题,需要应对人口结构精细化配置设施。

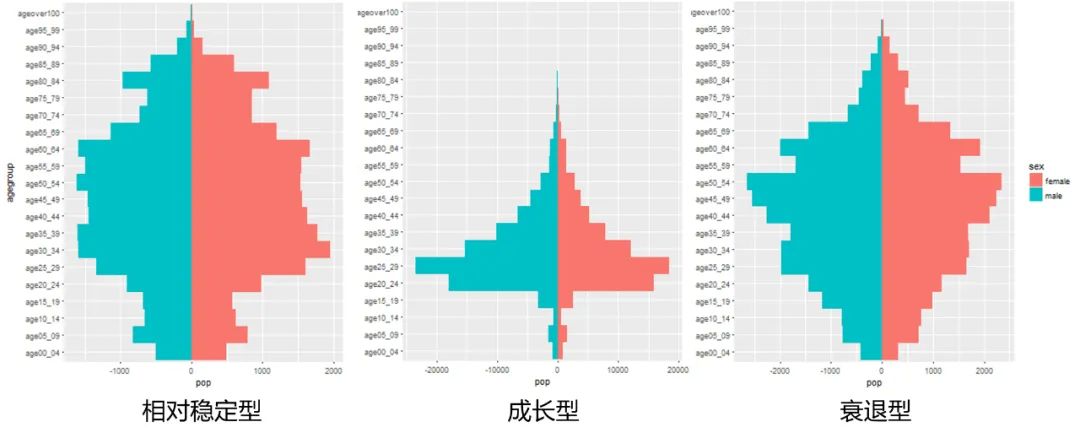

研究发现,杭州市人口规模大于1万人的街道人口年龄结构大致可分为3种类型:相对稳定型、成长型和衰退型(图6)。其中,相对稳定型年龄结构主要表现为劳动年龄段人口分布相对均匀,人口发展趋势相对稳定;成长型年龄结构主要表现为20-35岁的育龄人口规模巨大,主要由于外来劳动力人口大量迁入,未来随着儿童的大量出生,对教育、文化设施需求激增;衰退型年龄结构主要表现为50-60岁人口数量较多而低年龄段人口较少,发展趋势为老龄化加剧。

图6 杭州街道人口年龄结构分类

来源:根据杭州市公安实有人口数据绘制

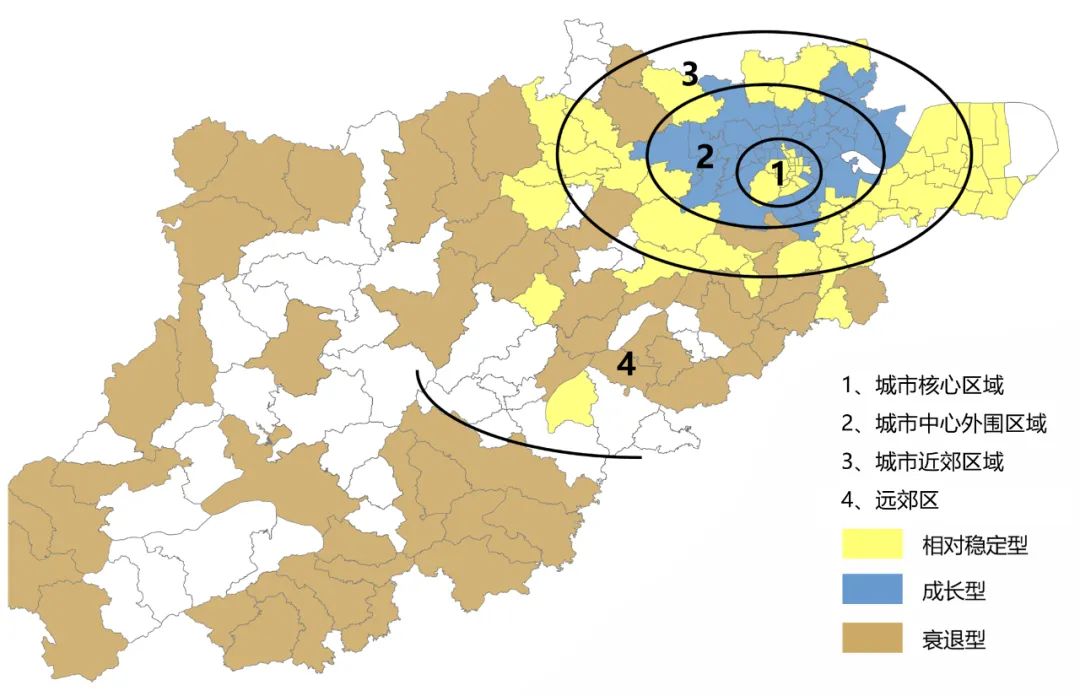

空间上,各类年龄结构呈圈层式分布,相对稳定型年龄结构分布在上城区、下城区、西湖区等城市核心区,以及临安区、富阳区和萧山区等城市近郊区,成长型主要分布在西湖区、拱墅区、滨江区、江干区和余杭区等城市核心区外围,而衰退型主要分布在桐庐县、建德市和淳安县等城市远郊区,从中心向外围人口年龄结构呈现“相对稳定—成长型—相对稳定—衰退型”的演变趋势(图7)。

图7 各类型年龄结构分布

来源:笔者自绘

因此,一方面,不同区域设施配置标准应与其人口结构的变化趋势相匹配,建立动态规划机制,增强规划的弹性和适应性;另一方面,应引导人口在空间上合理分布,避免极端人口年龄结构出现,避免对特定公共设施产生结构性的波动需求,反思极化开发模式,平衡开发时序,通过有序推进新旧社区更新、保证人口结构有序演替。

5

实施情况

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):获奖项目 | 杭州市人口规模多情景预测与应对策略研究

规划问道

规划问道