本文发表于《城市规划通讯》2020年第13期“中规院专栏”,作者为中国城市规划设计研究院名城所张之菡、苏原、李洵,责任编辑马赤宇。欢迎分享。

目前,我国进入城市更新起步阶段,管理机制和相关政策尚在探索。法国城市旧区更新工作始于上世纪70年代,在不断实践中总结出大量经验和教训。我们梳理了其发展过程,选取2004-2014年“城市更新行动”,结合中大型住区更新案例进行解析,希望提供借鉴和启发。

• 大型住区建设背景

二战之后,40-50年代法国开始发展工业。大量劳工的涌入使各大城市出现了严重的住房危机,低价、快速、大量地建造大型住区成为当务之急。这些住区大多选址于城镇郊区,每个项目拥有800套左右的住宅,可容纳3-4万居民。

70年代初独立住房形式出现,中产阶级分离出去。大型住区由于房价和租金低廉而成为大量低收入者的聚集地,房屋质量下降、高密度、交通不便,以及公共服务设施匮乏等原因,使大型住区逐渐衰败并成为“被人遗忘的角落”。居民不满情绪上涨,社会问题频发。

• 旧区更新政策的诞生和完善

法国政府面对大型住区存在的缺陷,逐步出台多部相关法律和政策,改善大型住区的物质和社会环境,以提升居民生活水平为开端,直至关注居民的社会交往需求及其社会地位。

70年代末城市旧区更新以投资维修质量劣化的住宅楼和配套公服设施为主。80年代在住区中增加教育设施和就业培训机构,保证年轻人受教育和就业的权利。90年代政府致力于带动周边经济发展,引入中高收入人群,创建功能和人口混合的住区。以上每阶段项目的管理和投资均涉及多个部委权力交叉,管理体系复杂,实施效果不明显。

到21世纪,法国旧区更新进入成熟阶段。“社会融合”目标出现在《社会团结与城市更新法》中,随后成立政府主导的“专门机构”,部门权力上收,形成“中央集权”、自上而下的实施管理机制,依照新的《博卢法》(2003),启动“城市更新行动”。行动着力于两方面工作:第一,修复居住环境、降低居住密度、整治公共空间、恢复住区与市中心的交通;第二,改善职住关系,植入办公、商业等功能,指导失业人员重回职场。提升地区吸引力,帮助各阶层人士在此工作和生活,从而达到社会融合的目的。

以上项目从选址到投资均由“法国国家城市更新局”负责,这种“一站式”管理机构简化了实施程序,得到了良好反馈。

• 案例解析

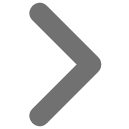

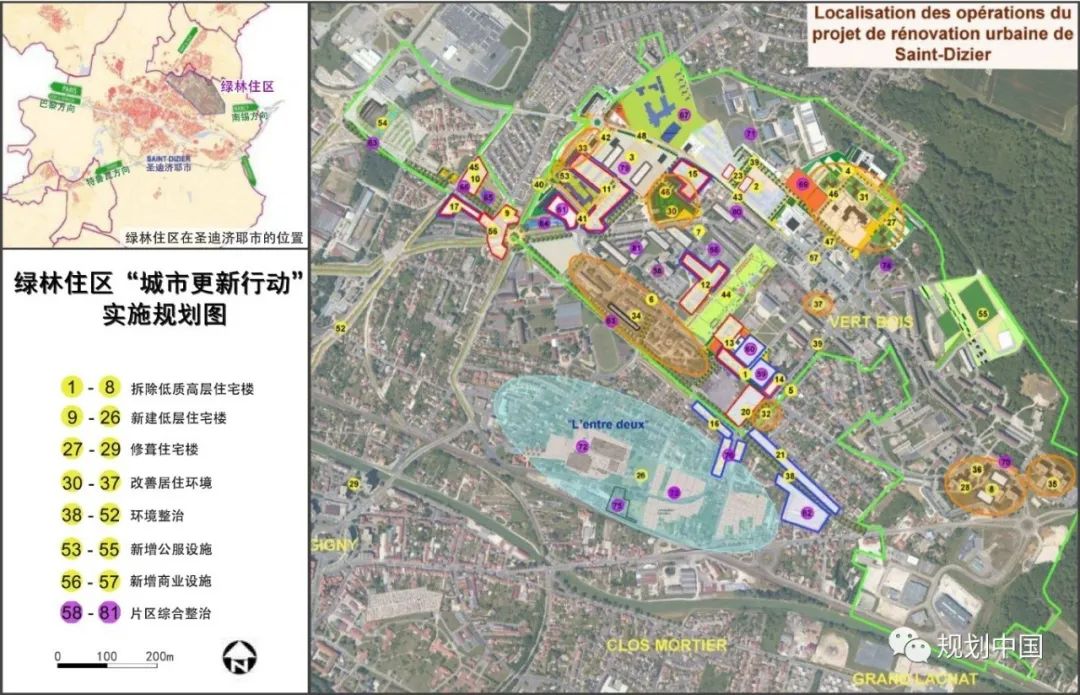

圣迪济耶市(Saint-Dizier)位于法国东北部,巴黎以东200公里处,是传统工业城市。市郊的绿林住区建造于上世纪50年代,曾居住3万余名工人和移民。随着经济发展的放缓,绿林住区经历了前文所提到的衰败,而在住区和市区之间的国道RN4更阻断了其与市区的联系。为了重塑“开放多元”的社会形态,实现住区的复兴,2004年-2014年间绿林住区参与了“城市更新行动”计划,是较成功的案例之一。

在更新中,独立住房得到保留, 22座低质高层住宅楼被拆除,新建低层住宅,实现住房多样化。住区提出搬迁政策包括本地置换和异地搬迁两种,优先考虑老人和妇女儿童的需求,同时吸引大量邻近居民在此定居。

图1 绿林住区“城市更新行动”实施规划图

图2 绿林住区改造前鸟瞰

图3 新建的低密度住宅

国道RN4被移至城市外环,结束了住区被“边缘化”的状态,促进了住区与城市的融合。城市主干路被设计为林荫大道,增加了居民的交往空间。

图4 国道RN4及其隔离带将城市一分为二

图5 国道外迁,改造林荫大道,增加了绿林住区(右)的开放性

住区西部建设商业楼宇,并创立小微企业孵化器,吸引大量年轻人在此创业和工作,帮助远离职场的人重新融入社会,增强社会凝聚力。

• 聚焦“社会融合”宗旨,形成以法律体系为支撑的更新模式

法国城市更新政策经历了半个世纪的演进,其内容完整性和时代适应性均已趋于成熟,形成了“政府主导、立法优先、问题导向、多元融合”的政策理念,即:在规划实践中发现问题,为解决问题而立法,在法律中规定工作目标、提出解决方法和实施流程,国家再出台相关政策保证项目落地。

经过多年经验积累,对大型住区的干预手段也越发综合,从生活条件提升,配套公服设施,到调整路网结构和空间格局、融入城市体系,解除大型住区的封闭状态,促进社会融合,最终呈现出生态、开放、多元的新面貌。

我国的城市旧区更新工作应充分关注各类居民的需求,因地制宜地制定相应的更新政策。在提高生活质量的同时,促进社会融合。

参考文献(略)

北京:规划引领城市更新

点击图片 阅读全文

上海微更新项目「衡复微空间」:我们怎么做城市更新

点击图片 阅读全文

城市更新

原文始发于微信公众号(规划中国):法国城市旧区更新政策演进及特征浅议

规划问道

规划问道