引言

2018年,习近平总书记在成都视察期间首次提出“公园城市”理念,并对成都作出“要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去”的重要指示。在公园城市背景下,成都高新区作为能够代言成都参与全球竞合的领航地区,也正在积极探索一种生态、人文、空间等全要素融合的创新发展思路。值此契机,骑龙创新园作为中日文化创新产业合作示范区的国际化创新创意平台,承载着高新南区示范纵深发展、创新发展、绿色发展、集约发展的开拓性使命,将成为成都创建内陆开放发展高地的重要节点。

一、以公园代言城市

成都是一座极度包容的城市,成都人说成都有二个平行的世界,一个是三环内,一个是城南高新区。一边是成都的烟火,享受着成都的慢悠悠和老本味;另一边是国际的潮流,在奋斗中寻找生活的真谛——一边的成都离“自己”更近,另一边的成都离“世界”更近。

我们从成都的历史、生活、城市本身获得启发,让更美的公园作为连接日常情怀与多元城市的纽带,并孕育出包罗万象的场景和共鸣,让成都的两个平行世界能在此融合。在这里,根脉与先锋意识并存,无论老幼,一句“走,逛公园”总能一呼百应,大家在公园里让自己的身心处于最舒服的状态。公园,是设计的起点,也是我们给出的答案。

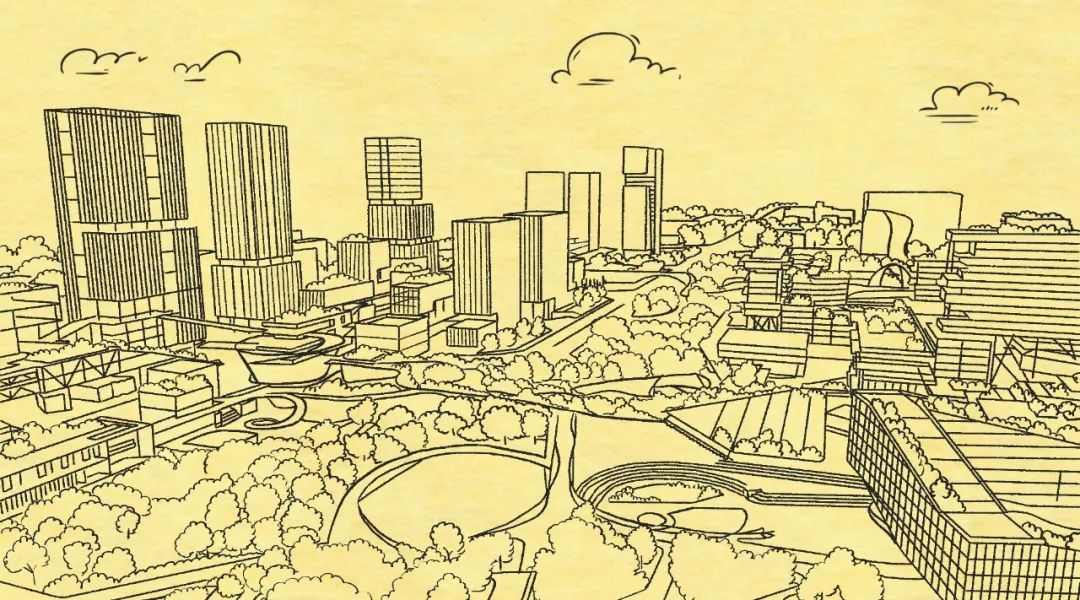

城市设计平面图

城市设计平面图在区域研究中,我们通过“融入”,在高新南区迭代发展中肩负区域职能服务周边社区。在空间设计中,我们通过“公园溶解”,实现人与城的融合。

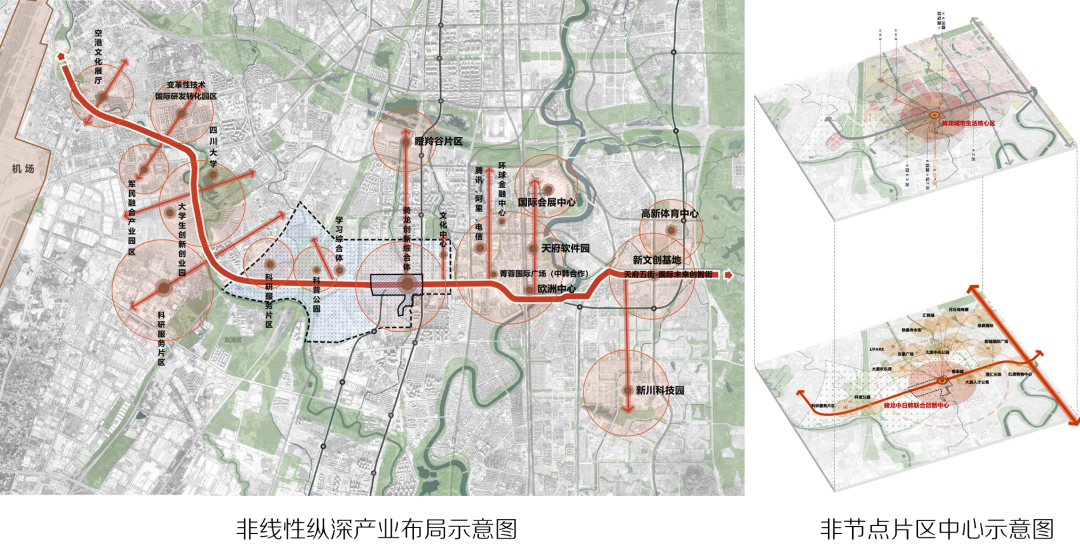

1.1 区域的融入:走向纵深和多元

随着地铁换乘TOD综合开发而崛起的骑龙片区,给了高新南区发展结构走向纵深的机会,但我们认为“纵深的发展”不是线性的,我们也不只关注街道(天府五街)对发展动能的传递,而是更关注依托公园对其“腹地”空间的渗透与带动。同时,这里也将不仅仅是一个TOD综合开发的节点,而更应作为一个国际产业合作与国际社区服务的多元载体。

1.2 公园的“溶解”:全景公园体验

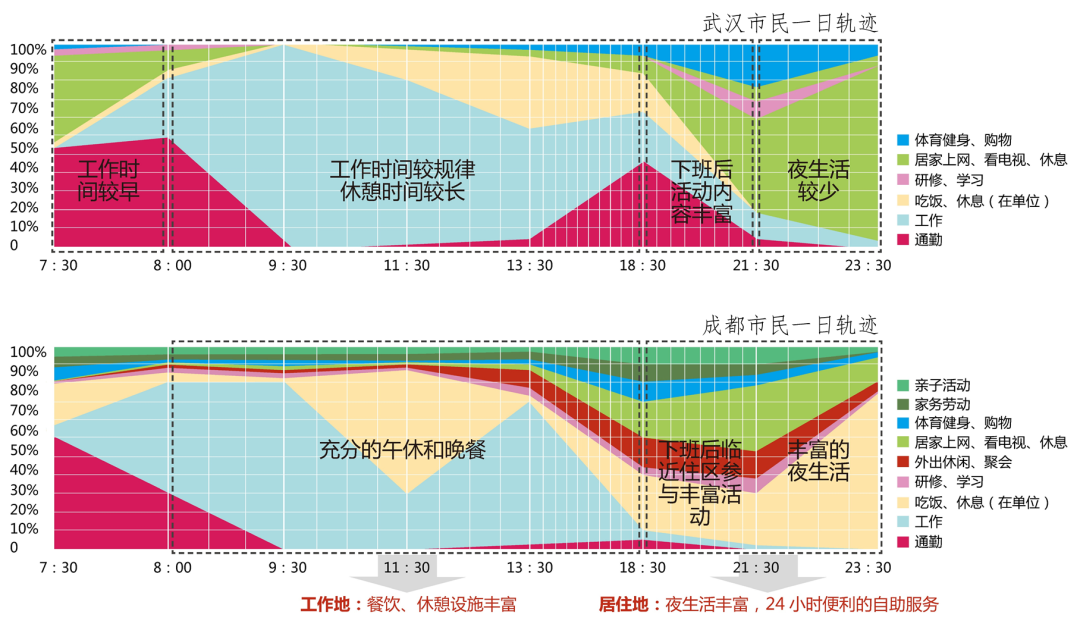

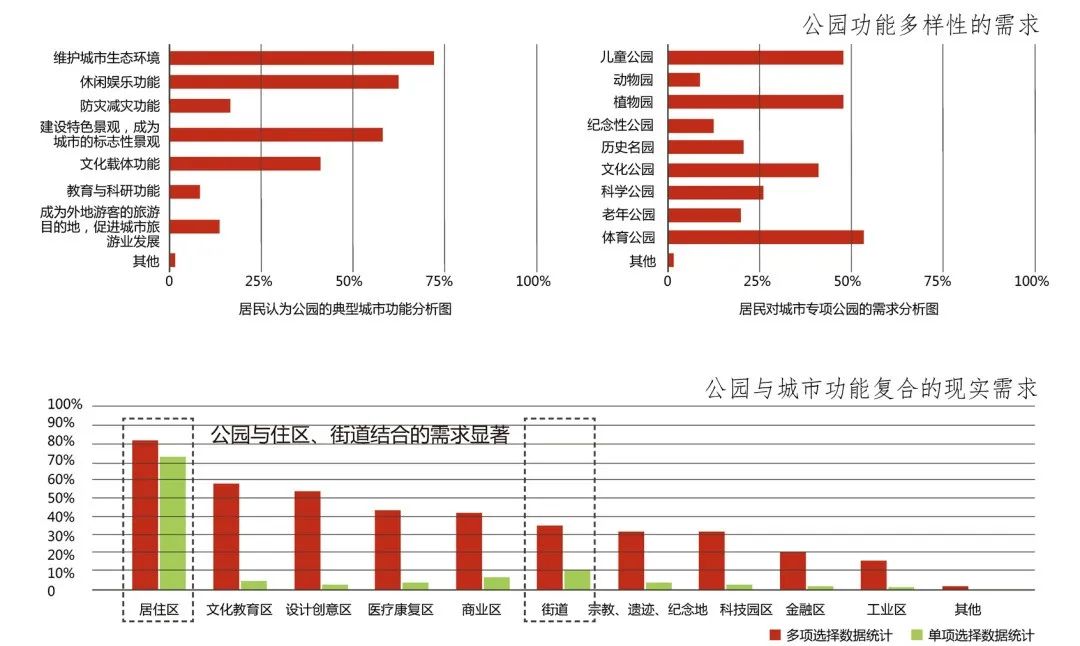

成都这座城市非常注重工作和生活的体验感,成都人在庭院、街巷等公共空间里的日常情怀要比其他城市市民更为丰富——成都现有各类公园400多个;至2035年,中心城区城市建设用地内新规划建设综合及专类城市公园141个,人均公园绿地面积不低于16平方米/人,公园绿地服务半径覆盖率不低于95%……市民对公园多样性、公园与城市功能的复合性存在诸多现实需求。

基于问卷调查的成都和武汉市民一日生活轨迹分析图

(数据来源:《公园城市——城市设计新模式的理论探索》,四川人民出版社,295页)

我们畅想公园与城市、居民的融合,用公园模糊工作与生活的边界,未来的骑龙片区将依托公园实现多维的连接——城市即公园。在此基础上,围绕成都传统的院巷文化进一步拓展公园内涵,未来工作、生活和娱乐方式将精彩于庭院里、留恋于街巷间——院巷亦公园。

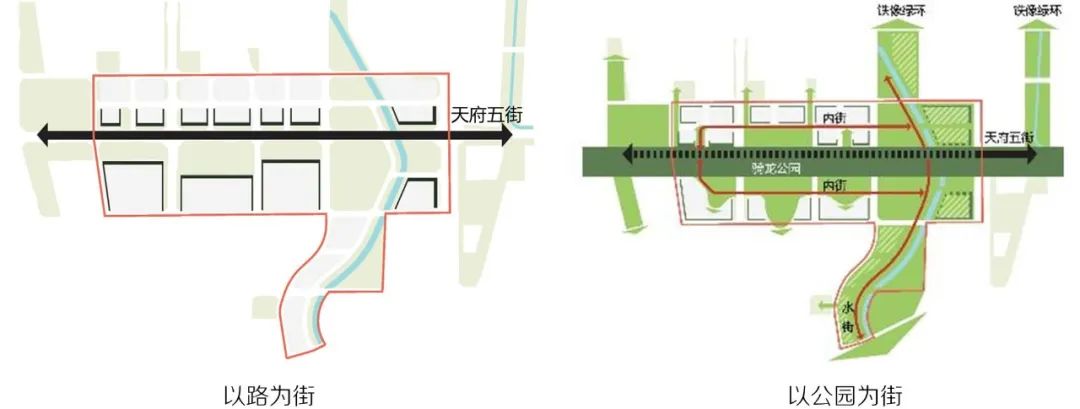

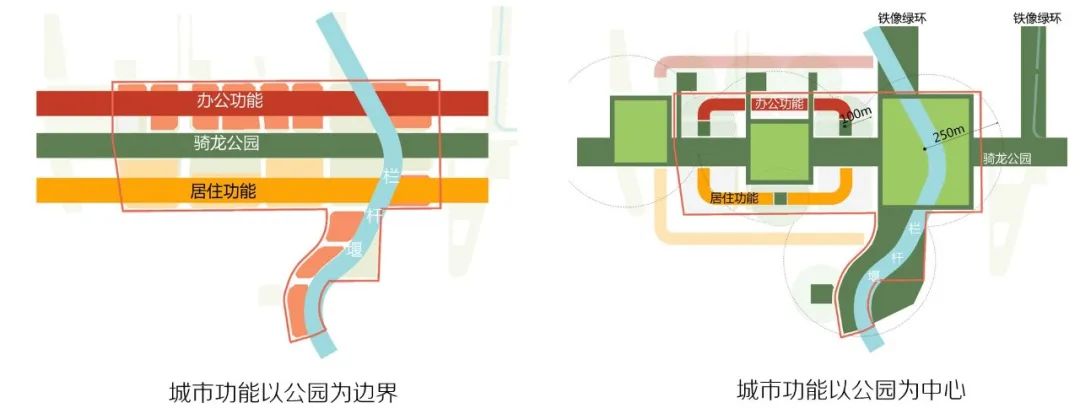

因此,在结构设计中,我们将公园“溶解”为城市的基质,打破原控规“条形码”似的生产、生活、生态割裂关系:

(1)从原来的以路为街,转变为以公园为街——实现街区的解放。

(2)从原来的以公园为边界,转变为以公园为中心——实现功能的融合。

(3)从原来嵌于地块中的公园,转变为缝合地块的公园——实现城境的激活。

我们围绕“公园”来组织整体城市空间,实现由城中建园到园中建城的转变、由空间建造到生境体验营造的转变,让这里更“嗨”、更“绿”、更“融”、独一无二。

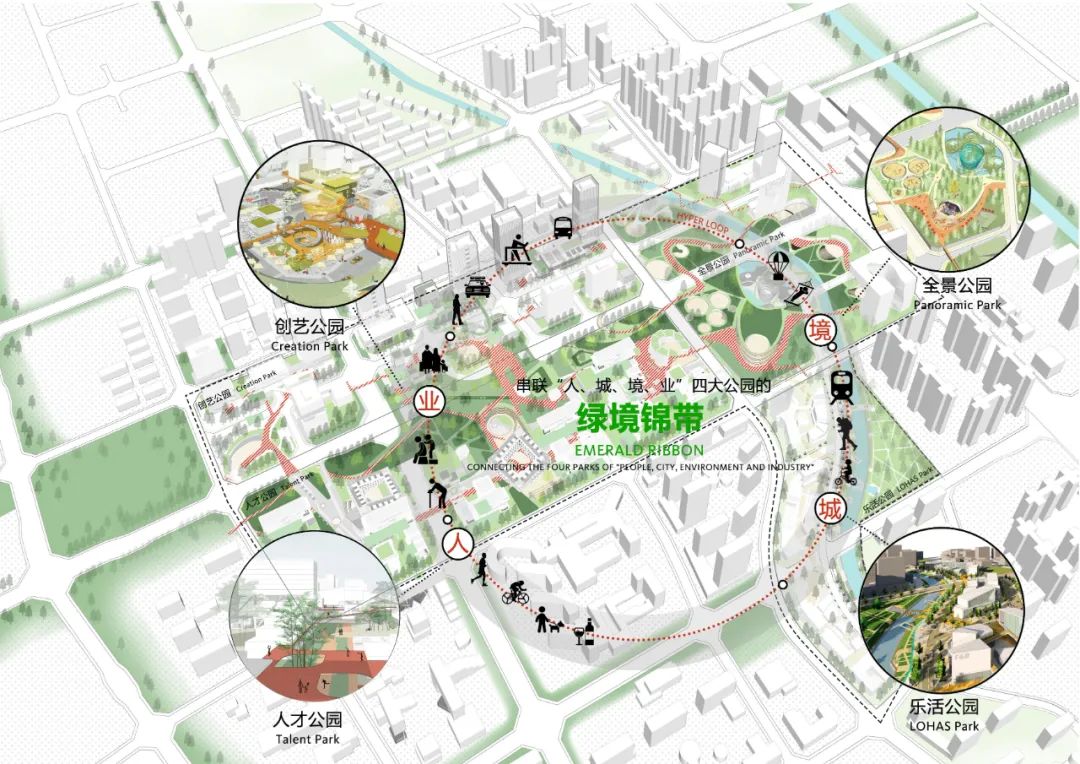

局部鸟瞰图

1.3 城与人的融合:多元的情景设计

“城”与“人”是此次设计的两大核心逻辑,公园城市为二者间的关系提供了一种全新的可能:我们通过公园的“溶解”,实现“城”与“人”的融合,让公园城市“一公引领三生”切实落到人性尺度的绿色体验之中。在“城”的营造方面,我们倡导以情境化的设计来打造城市吸引力,让人们感受到在此工作生活本身就是一件快乐的事情。在“人”的方面,我们研究人的需求、关注人的体验,通过多元的供给创造更美的生活。

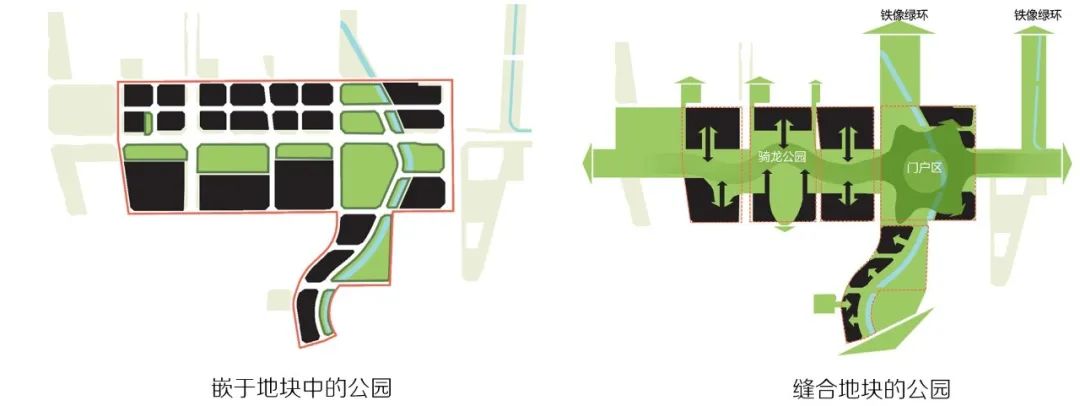

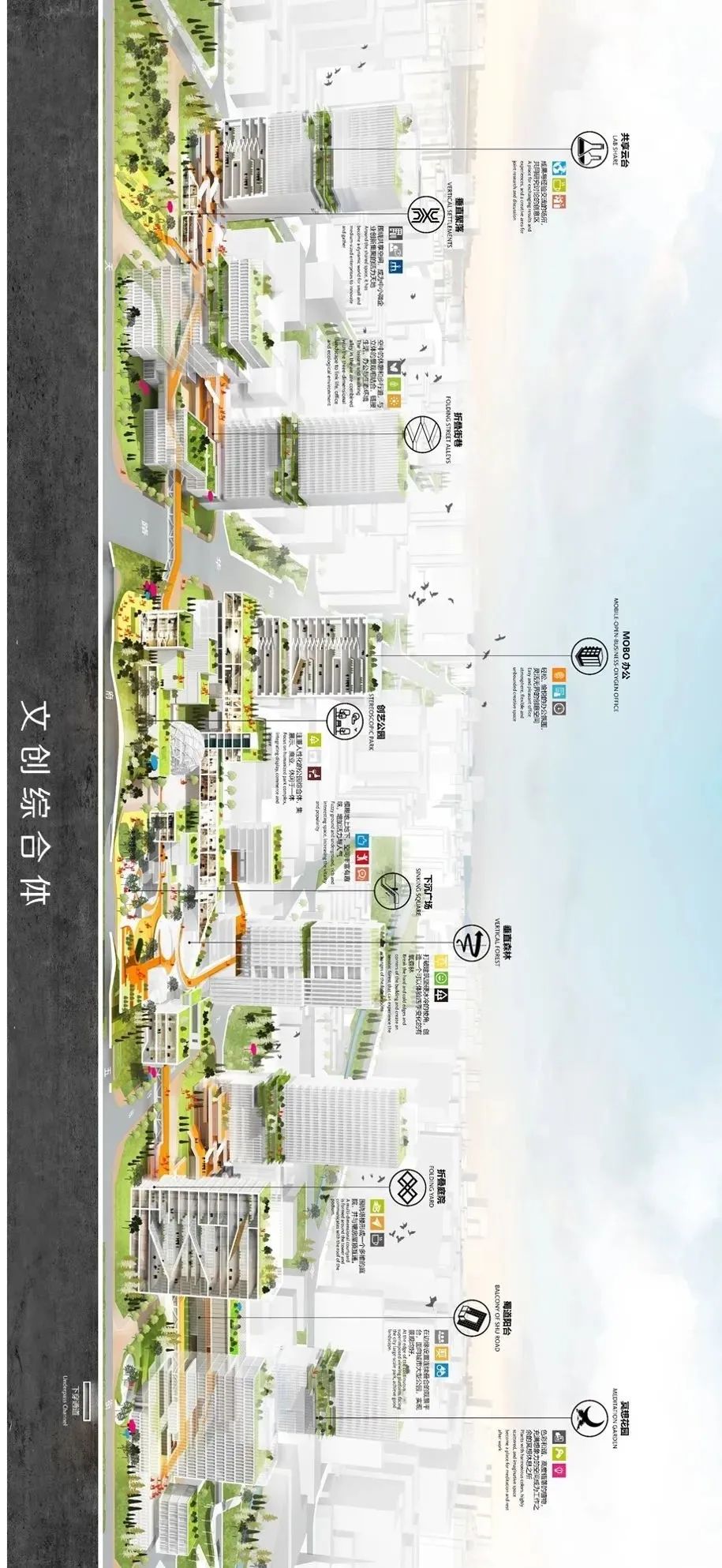

在公园与街区相互“溶解”的过程中,空间变得有趣,体验变得多元,“城”与“人”实现了融合。我们用一条绿境锦带串联了代表“人城境业”的四大公园情境,每个公园都对应着一条特色街道与一类综合体,带来全景公园体验。

• 沉浸山水的绿境锦带与全景公园

以成都自然山水为设计源泉,通过一体化设计的建筑及景观系统再现巴山蜀水的独特风韵,满足多元人群全天候、全季节的公园使用需求,打造一个立体、健康、互动、生态、活力的全新打卡热点。

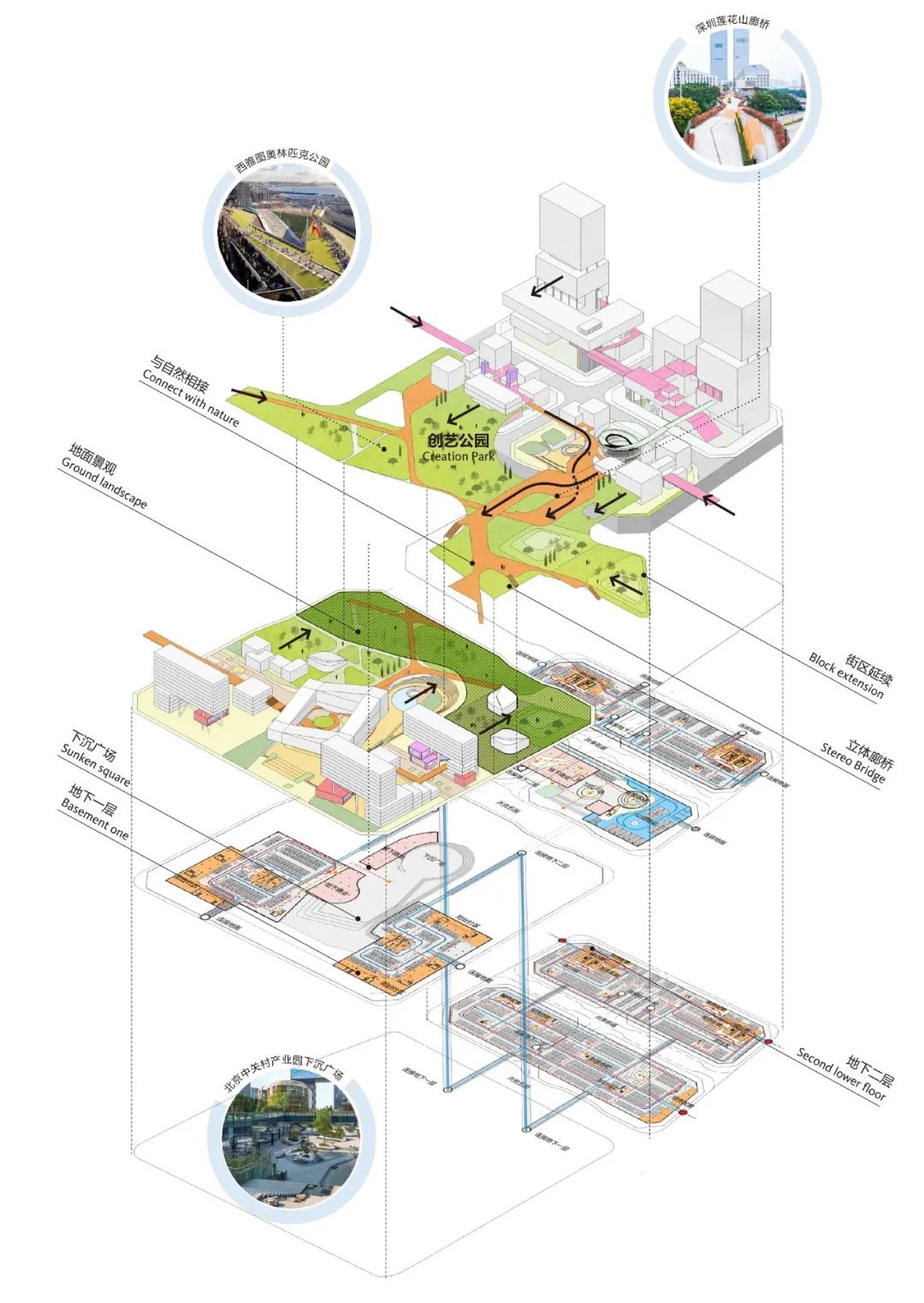

• 掩映于蜀道叠巷中的创艺公园

立意于巴蜀地区特色古蜀道,打造功能复合、垂直生态、活力自由的院巷式商业办公空间,形成像“蜀道”一样的立体叠巷,旨在为创艺企业提供一个开放交往的创新生境。同时,以文创综合体为流线组织的核心,集展示、商业、休闲、生态于一体,就业与消费人群在空中漫游,在立体的公园中漫步,在创艺与自然间创造多元。

• 绿林山水缠绕的乐活公园

以山林浅丘为设计灵感,通过景观及多维流线设计,创造徜徉与山水自然间的购物体验,打造未来骑龙片区的乐活公园。规划以“体验、跨界、智慧”为核心,通过“展+销、研+销、玩+销”等跨界业态的创新,实现宜创新、宜消费、宜体验的绿色消费升级。

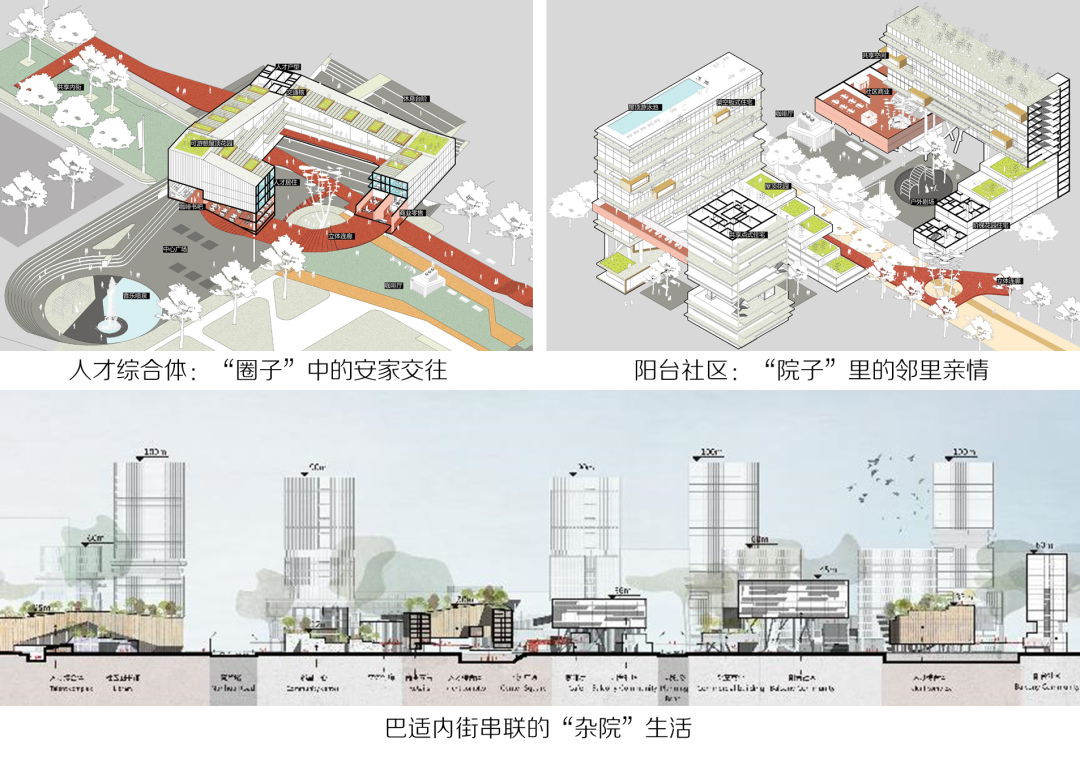

• 渗透于巴适杂院间的人才公园

以人才综合体为核心,根植成都传统生活院落与街巷空间,将公园融入住区,营造自然宜人、立体开放、多维交流的新型居住社区。人才综合体与阳台社区依傍公园,结合各类社区商业、公共设施服务人才与市民,打造舒适便捷、无界交往的都市生活圈。

二、公园溶解的公园综合体

以“公园溶解的公园综合体”这一理念诠释公园城市发展要求,我们对每一个情境、场所的设计,都秉持从使用需要、到功能业态策划、再到最终空间模式的步骤落实,让这里更接地气、更有生命力。

2.1 如何兴业:立足产业研究,在创艺与自然间创造多元

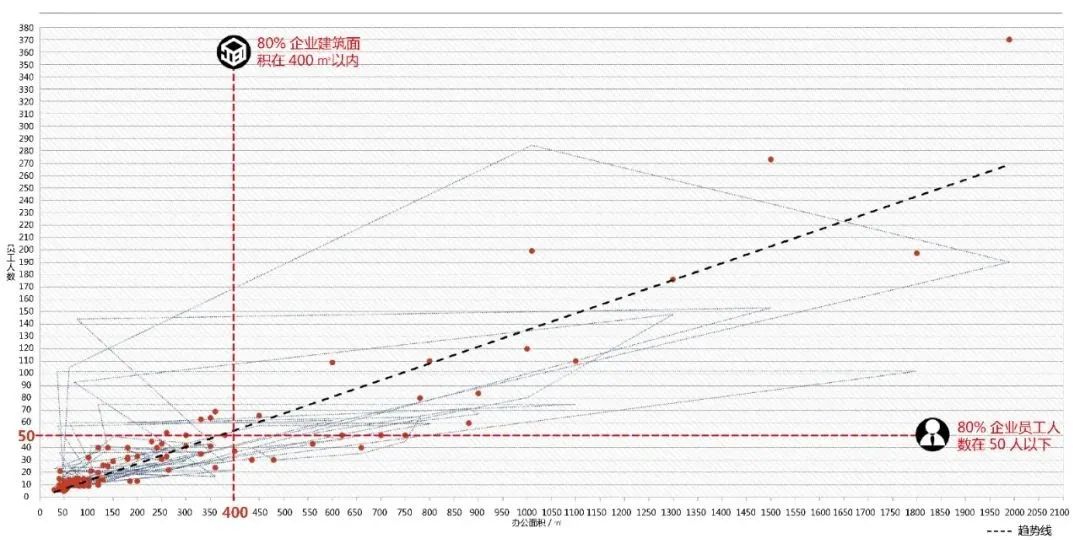

规划通过对成都230余家文创企业的区位、人员规模、办公面积、租金等情况进行逐项梳理与回归分析,发现80%的文创企业员工人数在50人以下、办公面积在400㎡以下。因此,从契合文创企业发展特征的角度,研究确立了骑龙创新园文创企业以中小型办公需求为主体的空间设置逻辑,并注重在业态、服务、功能方面提供定制化的空间供给创新。

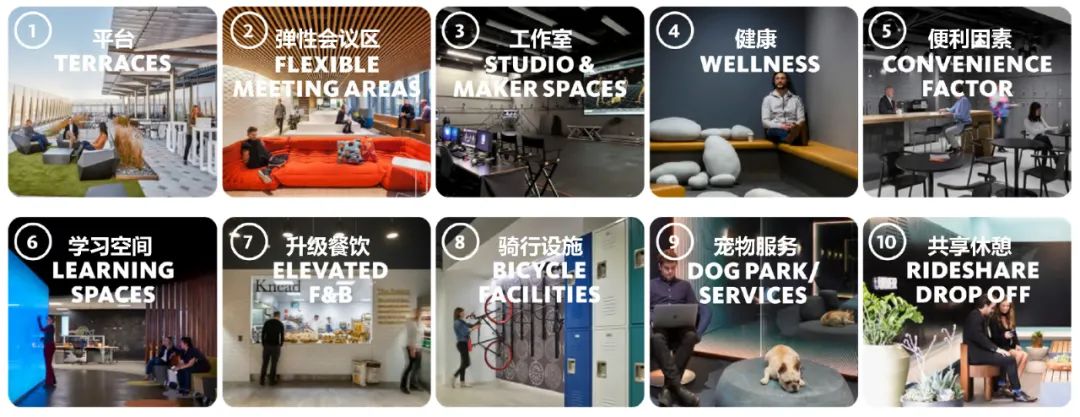

在此基础上,我们重点关注创新园区最大化其效率和体验的平衡。为适应不断增长的创新需求,从学习空间、健康、共享休憩等十个方面,探索优化办公空间创新供给,倡导MOBO第五代办公模式(“M”-移动信息化办公、“O”-开放而自由办公、“B”-一站式商务服务办公、“O”-花园有氧办公),通过情境化办公创造社区、吸引人才、资源共享,促进企业交流与成长,打破休闲与工作的界限,提升员工效率,激发创意灵感。

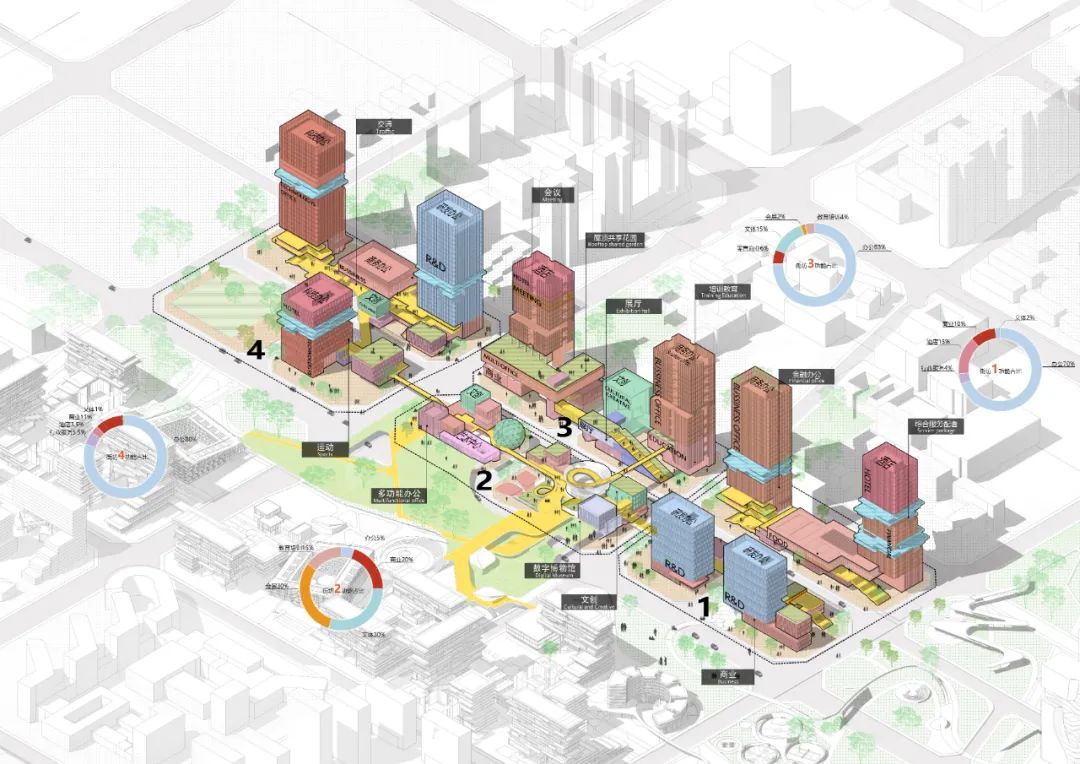

在产业空间的布局方面,规划将创艺公园和文创综合体作为工作空间的中心和枢纽,集展示、商业、休闲、生态于一体,低密度的公园化空间渗入高密度办公街区,使就业与消费人群在空中漫游、在立体的公园中漫步、在创艺与自然间创造多元。

(下图建议手机横屏观看)

“蜀道叠巷”示意图

2.2 如何引人:同时满足创新人才与一般居民的居住需求与情怀

只有通过不断的吸引创新人才来此就业、安家,才能为骑龙片区未来的发展注入持续活力,规划同时兼顾创新人才与一般居民的日常需求与生活情怀。

对于创新人才,规划实现一种“圈子”中的安家交往。通过“人才综合体”集成下沉广场、配套服务、公寓、屋顶花园等要素,契合人才的生活习惯与功能需求。人才综合体同时作为一种新型居住模式和社区流线组织的公共枢纽,可满足15%的就业人群就地安置。

对于一般居民,规划将再现一种“院子”里的邻里亲情。源于蜀地“川西林盘”居住模式,我们以庭院为单位塑造近人尺度、可共享阳光与景观的阳台社区。内向型庭院,打通建筑首层与自然和街道的联系,形成开放与私密均衡的居住空间;多层次的立体花园将绿色引入每家每户,居民可通过空中连廊入户,在保障社区开放的同时便于私密性管理。

2.3 如何聚气:公园体验中的绿色消费+分时段管控的共享街道

在商业活力塑造中,规划聚焦公园化的商业体验,促进传统商业模式向绿色消费升级。通过乐活公园与多维流线设计,创造徜徉在山林浅丘里的购物体验,并将景观界面延续至城市水岸,进一步激活滨水空间。商业业态的组成针对不同年龄段的目标消费群体,关注创作与灵感、体验与归属、放松与享受、家庭与生活,提供定制化的未来购物方式。

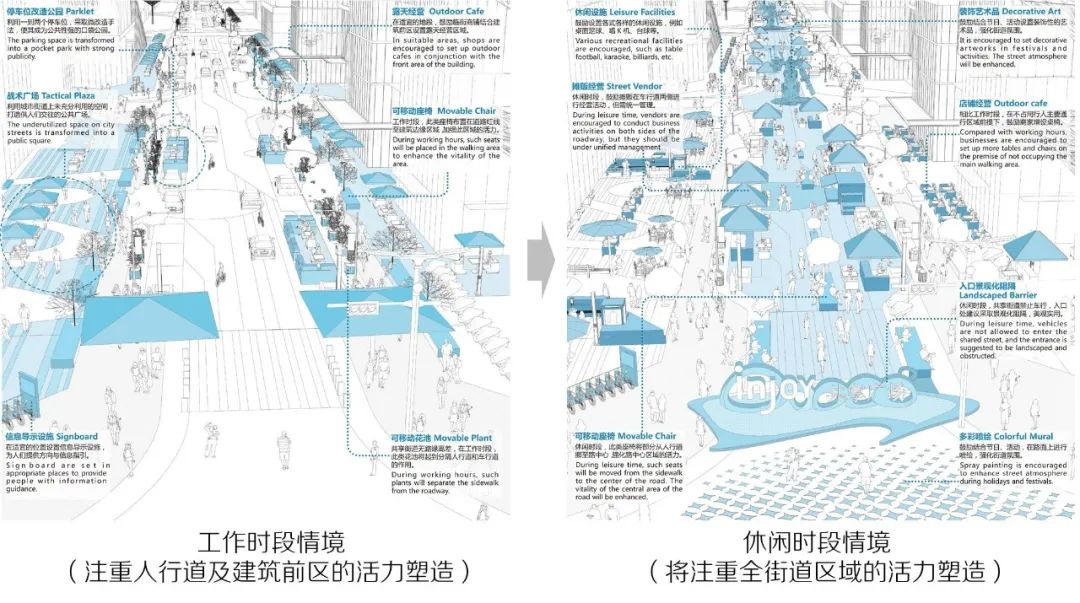

在共享街道的活力塑造中,规划强调“人车一块板”的设计,通过分时段的交通管制,回归路权,使行人成为街道的主人。工作时段,注重人行道及建筑前区的活力塑造,通过可移动座椅、停车位改造公园、战术广场等方式强化公共性。由于共享街道没有路缘高差,故采取路缘延展、可移动花池分隔等方式降低车速、保障行人安全。休闲时段,注重全街道区域的活力塑造,汽车将被禁止进入。机动车道将被摊贩经营、座椅、装饰艺术品等“占领”,成为行人聚集活动的广场。

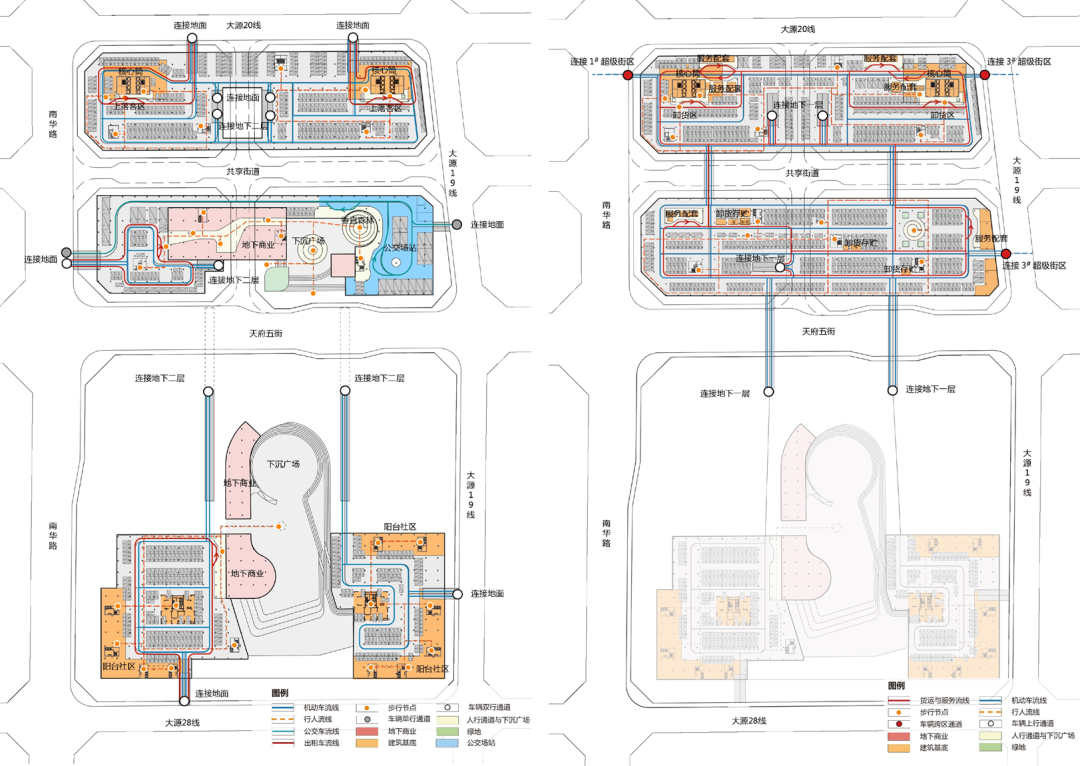

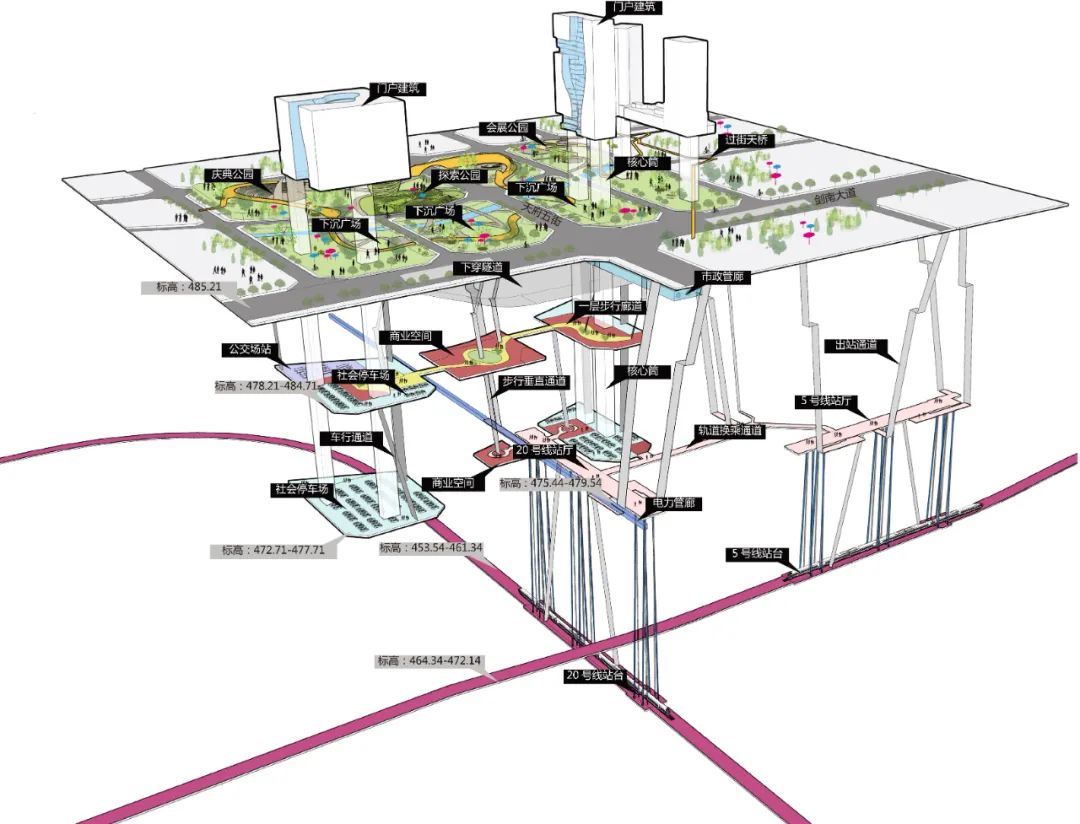

2.4 如何效率:通过地下空间与流线的高效组织实现街区的解放

规划通过地下交通“微循环”解放地面交通。机动车、出租车在地下一层进行点对点客流输送;地下二层组织货运服务与停车环线,与地下一层形成客货分离,并连通其他交通单元,整体缓解地面交通的进出压力。

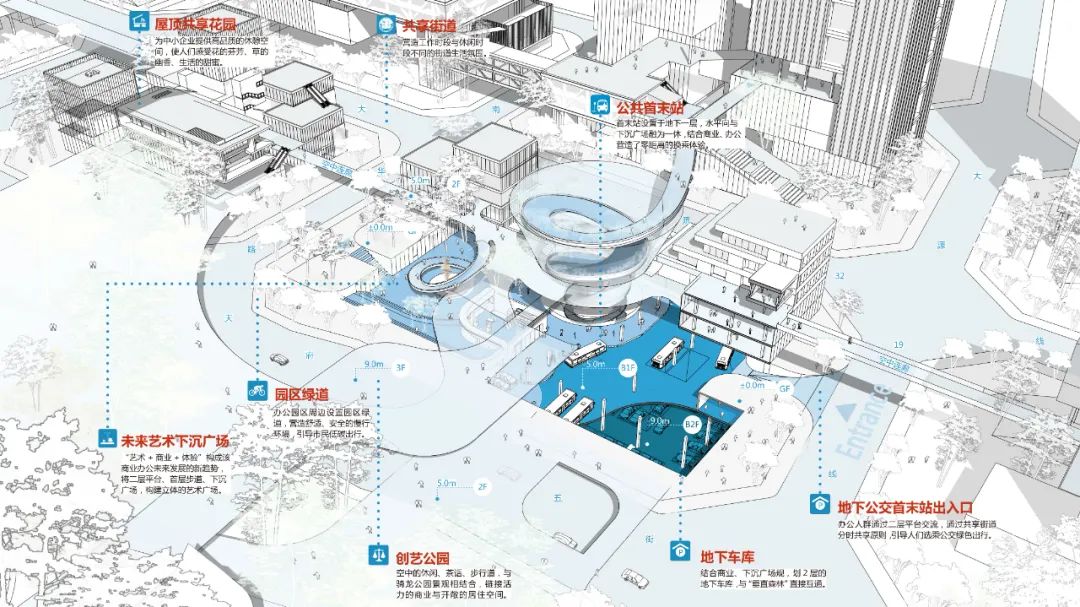

依托各类综合体,构建兼顾每日出行与游憩出行的立体慢网。以文创综合体为例,设计通过将下沉广场+公交场站+交往节点+立体公园通过合理的设计融合,能够实现公交、慢行一体化服务,既缝合工作、生活与休闲功能,又作为各项流线组织的核心。

与此同时,方案结合门户区换乘站点设计换乘广场,连接地铁及公交首末站。并在竖向设计中,统筹地铁站点、电力管廊、河流水系以及主干道下穿隧道,形成立体互通的换乘网络,融合地标建筑、下沉广场、商业配套、公园景观等,整体打造成为BMW综合体(“B”-公交BUS、自行车BICYCLE,“M”-地铁METRO,“W”-步行WALK),实现体验与效率的融合,引领TOD的绿色升级,使人们愿意在此驻足停留,让这里“快得起来、慢得下去”。

门户区透视图

门户区透视图2.5 如何实施:“五层楼”导则管控创建高度互融的立体街区

规划立足人对城市的感知与体验,采用“五层楼”的导则管控思路,即包含地下(-1F、-2F)、地面、地上(裙房、塔楼)5个层次共计20大项、36小项管控内容,探索更为立体、高效的街区营建方式。

其中,地面层要素管控以慢行体验为核心,构建以人为本的空间特征;裙房层要素管控突出强调建筑、街墙的界面与联系,清晰描绘街道侧界面的秩序与结构;塔楼层要素管控核心为建筑群组与风貌,塑造昭示性的天际线及富有单元特征的立体空间;地下一层要素管控核心关注地下的活力空间;地下二层要素管控则以地下流线组织为重点。

尤为重要的是,城市设计为保障公共业态、公共体验、公共流线等公共领域的层级传递,我们确立了如下设计管控原则:

识别公共领域底线:营造健全的公共空间体系,加强对街区、界面、建筑群体关系、建筑高度、环境景观设施等的控制和引导,塑造高品质空间环境,满足市民对公共空间的最基本需求。

管放结合:区分“强制性控制内容” 和“指导性内容”,根据设计重点、公众意愿、实施条件和影响程度等,制定适宜的控制程度和模式,确保管控的灵活性。

公共领域“一盘棋”:“五层楼”管控是对各层空间管控方式的分类表达,实际管控中应统筹管理、一体化设计,确保各层公共领域的有机连通与渗透。

结语

公园,作为城市的主体,也是成都特有情怀的载体,与其说规划在设计城市,不如说就是在设计公园。这里将以生态文明为引领,打造一座“公园溶解的公园综合体”,重新聚焦传统但创新、悠闲但探索、厚重但年轻的成都气质;这里也将倾听成都院巷市井间的声音,呵护创新生境的营造。人们对美好生活的向往将公园化的再现,贯穿历史与未来、兼容传统与创新,让城市更生态、更包容、更健康。

项目信息

项目名称:成都高新区骑龙创新园深度城市设计方案国际征集

地点:四川 成都

主办单位:成都高新技术产业开发区管理委员会

设计单位:深圳市城市规划设计研究院有限公司+ Gensler(晋思)

项目规模:61公顷

评审情况:第一名(第一阶段),第二名(第二阶段)

团队成员

深规院项目组成员:单樑、王陈平、王金川、王萍萍、张德宇、于洪军、张佳琪、宋越、胡辰、牛皓、隆垚、樊君健、谢慈珍、潘文豪、苏小倍

Gensler(晋思)项目组成员:Todd Pilgreen、Georges Hung、庄顼琳、经靖、王璎珞、徐洋、Taekjin Kim、林翔、丘晟、蒋玮娇

其他入围单位

1.NIKKEN SEKKEI LTD+四川省建筑设计研究院有限公司+日建设计(成都)都市设计咨询有限公司

2.天津华汇工程建筑设计有限公司

3.华南理工大学建筑设计研究院有限公司+美国Ai建筑事务所

4.CHAPMAN TAYLOR LLP+ Martha Schwartz Partners Limited+北京城建设计发展集团股份有限公司

编辑、排版 / 陈程

插画 / 王彦妍

图片 / 作者提供

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):“公园溶解”的公园城市创新生境营造

规划问道

规划问道