城市“因水而生,因水而兴”,水在古都北京的建设与变迁中一直有着举足轻重的地位。历史上河道水系不仅提供生活的水源保障,也是漕运通商的重要基础,如今随着社会发展,这些原有功能渐渐淡化,但她承载着厚重的历史文化印记,同时也大大提升了现代大都市的生态宜居性。

概况与沿革

什刹海位于北京老城的西北部,由一水相连的前海、后海、西海(又名积水潭)三片水面组成。由于它地处中南海、北海之北,故也称后三海。由于历史上古刹众多,连同周围民居、王府、园林、商街等,形成了今日的什刹海地区。1992年的什刹海规划中,将其定位为“历史文化旅游风景区”。1999年成为北京市人民政府首批公布的二十五片历史文化保护区之一。什刹海因其丰富的历史遗存、多样的文化资源、浓郁的市井生活所呈现出的独特的景观风貌,曾被《国家地理杂志》评为我国“最美城区”之一。

什刹海的历史发展与北京城形成密切相关,随着时代的发展呈现出不同特征。什刹海周边地区虽然在元代之前就修建了火神庙,开始出现了宗教和休闲活动,但什刹海周边地区真正开始大规模地改造和利用还是元代以后的事。

元大都时,京杭大运河和经海路而来的漕船到达通州之后,可上溯进城,直驶积水潭。当时的积水潭水面辽阔,帆影云集,积水潭北岸的日中坊很快就发展成全城的重要集贸中心,自然形成了元大都前朝后市的城市格局。

明朝时期,北京城进行了改造,积水潭作为漕运总码头的功能逐渐丧失,它逐渐由漕运码头而变为供市民游乐嬉戏的风景胜地,寺庙、园林、宅第开始大量出现在什刹海周边。清代的《日下旧闻考》曾记载明时的什刹海“名园古刹、市井住宅,沿湖共借水景,古木参天,绿树成荫,成为都中第一绝处。”

到了清代,什刹海的风景区重心也渐渐由西海(明称净业湖)移到前海和后海,什刹海周边出现了有名的酒肆、茶社,如:庆和饭庄、会贤堂、 望苏楼、集香居,清音茶社等。曾有古诗将前海天香楼的描绘:“地安门外赏荷时,数里红莲映碧池。好是天香楼上坐,酒阑人醉雨丝丝。”

民国时期的什刹海,由于连年战乱,房屋日渐衰败,卫生条件日趋恶化。政权更迭使得王府功能进行调整,部分政府部门、学校入驻,部分农户在什刹海种植水稻,河床几乎被填平。

新中国成立后,什刹海地区进行大规模的清淤改造。疏通内外城水道,形成老城内唯一条比较完备的河湖水系。经过长期的功能置换以及持续不断保护规划和修缮整治,这一地区逐渐成为融风景游览、传统居住、特色商业、历史文化展示于一体的历史文化街区。

什刹海传承了千年都城的历史文脉,是北京城六海水系的重要组成部分,曾是商旅云集的京杭大运河的端点漕运码头,拥有众多的历史文化古迹和传统四合院建筑。这里汇聚丰富多元的文化要素,承载市民的文化休闲活动,展现了不同时期的京味生活。什刹海地区是大运河世界文化遗产的重要节点,也是紧邻北京历史中轴线,集传统生活居住、风景游览与文化体验于一体,展示老北京独特的文化韵味和传统人居特色的重要历史文化街区之一。

价值与特征

01

文化价值

由于什刹海水系在北京城历史上特殊的地位,使什刹海地区不但具有丰富的历史文化遗存,还存留着丰富的传统文化与市井生活。

历史价值——什刹海历史文化街区以其独特的物质形态和非物质形态直接记录了北京城的演变和京师风云中的若干重要历史事件。是老城内重要的传统居住生活街区、公共开放空间、文化游览胜地,记录着老北京城市的历史。

文化价值——什刹海历史文化街区具有浓郁的民俗民风,承载着北京地方文化的特征。

景观价值——什刹海历史文化街区既保持着传统街区风貌,又保持有北京老城内难得的一片天然开敞水面和园林游园,独特的历史风景和文化景观价值也是历史文化价值的基础。既是市民活动、休闲观光的场所,又具有改善生态环境和防灾的功能。

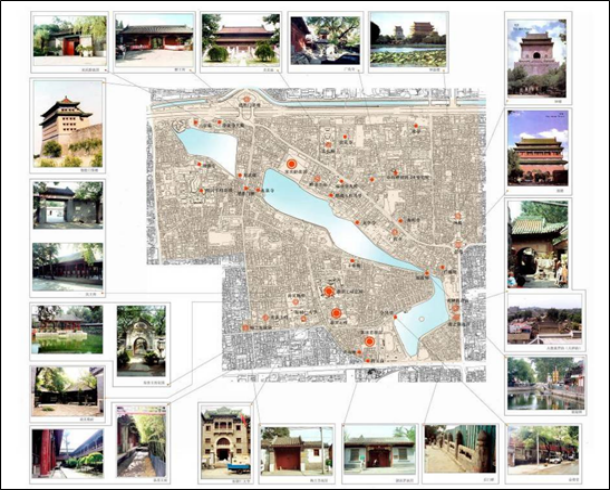

什刹海历史文化街区文物古迹分布示意图

图片来源:什刹海历史文化街区保护规划

02

空间特征

古都风貌的整体保护是北京历史文化名城保护的重要内容之一,就什刹海历史文化街区来说,其空间形态特征可以概括为以下几点:

由前海、后海和西海构成的三海水面与周边的传统街区构成了什刹海历史文化街区,区别于北京其它历史文化街区的独特的空间形态特征。由于三海水面的影响,传统街区的肌理十分富有特色,周边的传统街巷胡同大都顺应岸线周边地形地貌的特点,少有规整的是东西、南北走向,分布着鼓楼西大街、烟袋斜街、白米斜街等一些斜街;再加上清代时修建了一些较大的王府院落,占到两到三进胡同的进深,这在一定程度上也影响了整个片区的胡同走向和分布。

由于历史的原因,环湖周边形成的大大小小的与居民休闲游憩的开放空间较多,同时具有开放功能的建筑也逐渐增多,包括寺庙、餐饮、茶馆、酒吧、商店等,环湖周边的休闲绿带和步行环境常常被逐渐开放的商业建筑中的活动所影响。

大量的历史文化遗存形成了什刹海地区丰富的旅游文化资源,也形成了什刹海地区许多具有文化特色和历史风貌特征的街巷胡同。如:烟袋斜街、白米斜街、护国寺街、柳荫街、鸦儿胡同、南官房胡同、北官房胡同等。以低层为主的院落建筑群形成和谐的背景,数量众多、类型丰富的历史建筑和文物古迹分布在什刹海地区,衬托了德胜门、钟鼓楼古都地标性建筑。

规划与见证

早在80年代初期,清华大学建筑学院就首先提出了建立什刹海历史文化旅游区的建议,朱自煊教授支持完成了什刹海历史文化旅游区的总体规划,曾获住建部优秀规划设计二等奖,成为长期指导这一重要地区保护、整治规划建设的重要发展纲要和管理依据。特别值得记录的是,汇通祠的重建与开放,更是成为早在八十年代老一辈专家学者关心什刹海保护与发展的重要见证。吴良镛先生亲自为汇通祠的重建题写了碑记《重建汇通祠记》,朱自煊先生、郑光中先生一道主持完成了汇通祠的重建方案设计,现在已经成为了什刹海西海最重要的历史地标。

在此后的近四十年的时间里,随着城市建设形势的发展,根据什刹海地区保护整治和发展建设的需要,清华大学建筑学院几代师生一直长期持续性的参与什刹海地区的保护规划研究和实践工作,又多次对这一地区的总体规划加以深化调整。回顾什刹海地区的四十年的保护发展历程,可以归纳为“价值认知与旅游发展”、“整体保护与开发控制”、“重点整治与保护修缮”、“试点先行与机制探索”四个阶段。

01

价值认知与旅游发展

(1981-1990年):

这一阶段什刹海秀丽的自然风光、宝贵的滨水空间的价值开始被广泛认知,北京市西城区政府在环湖1.5平方公里的范围内设立了风景旅游区,并成立了风景区管理处。这一时期先后编制了《什刹海地区总体规划》(1981)、《什刹海历史文化旅游区总体规划》(1984)、《什刹海历史文化风景区规划》(1988)等,为什刹海环湖地区的定位、空间形态保护、旅游发展方向构建了基础框架,从工程的角度开展了景区景点塑造、景观环境修补、旅游设施建设等工作。

02

整体保护与环境整治

(1991-2000年):

1992年什刹海在北京总体规划中被列为历史文化保护街区之一,保护范围包含了三海及周边3平方公里的建成地区。在城市开发管控的需求和整体保护的理念下,又先后编制了《什刹海地区控制性详细规划》(1996)、《什刹海旅游发展规划》(1998)、《什刹海历史文化保护区保护规划》(2000)等,建立了由空间格局、文物建筑、传统肌理、街巷胡同、四合院风貌等多种要素构成的保护体系,有效地控制和引导了这一地区的规划与建设。特别是在当时的老城更新改造的开发建设浪潮中,什刹海地区一直坚持对整体风貌的保护,施行保护整治和有机更新相结合的渐进发展策略,使这一地区的历史风貌得以维护,景观环境不断改善。

03

保护修缮试点与公共空间营造

(2001-2020年):

随着北京城市总体规划对北京老城的整体保护和历史文化街区的保护理念的不断完善,对什刹海地区的保护项目的研究更为深入。举办2008年北京奥运会的重大机遇也为地区保护工作落实起到了强有力的推动作用。与北京“人文奥运”城市综合环境整治战略相统一,《什刹海历史文化保护区“人文奥运”三年综合整治规划(2005-2008)》的编制,作为什刹海地区三年综合整治工作的规划和指导,充分挖掘和梳理了什刹海历史文化街区的历史文化资源,从解决什刹海历史文化街区的主要矛盾入手,把公共空间的营造作为带动历史文化街区保护复兴的基础工作,提出了“整体保护、市政先行;重点带动、循序渐进”的规划策略。同时,2005年以来,以《什刹海历史文化保护区保护规划》作为基础,先后完成《什刹海地区市政总体规划》、《什刹海地区近期交通整治方案》、《什刹海地区夜景照明规划》和《什刹海地区业态调整方案》、《什刹海历史文化保护区风貌管理规划》等专项规划;近年来,结合北京老城整体保护和首都功能核心区控制性详细规划的编制,什刹海地区又先后编制完成了《什刹海街区整理规划》、《什刹海街区控制性详细规划》等,分步实施了保护传统风貌、完善市政设施、合理组织交通、整治环湖景观、完善旅游配套等五大工程,打通环湖步道系统、实施西海环湖生态景观修复,使什刹海的景观风貌进一步得以提升和展现。随着市政府关于老城房屋修缮与人口疏解政策的出台、区政府组织实施的对烟袋斜街、护国寺街、鼓楼西大街、地安门外大街、旧鼓楼大街、德内大街等历史文化街区的重点地区进行了历史空间传统风貌的综合整治,进一步提升了这些地区的环境品质和文化品位。

04

人居改善与机制探索

(2001-2020年):

这一时期地区经历了历史文化保护区的管理体系探索和行政区划调整,保护实践的探索从环湖地区逐步向街区内部延展,更加注重对历史保护中人居环境的改善和政策机制的探索。2002年什刹海历史文化保护区的保护规划得到北京市政府的批准。在此基础上,2001年烟袋斜街与金丝套地区的保护规划开始进行,并对烟袋斜街实施综合整治和基础设施的改造,引导传统商业活动的复苏。2002年,清华大学建筑学院与社会学系进一步将社会学研究方法引入到北京市政府确定的六片保护修缮试点地区之一的烟袋斜街地区保护修缮规划试点工作中来,对烟袋斜街及周边地区开展了历时半年的较为全面的居民调查,对于烟袋斜街试点地区及其周边地区的街区建筑环境以及居民的居住状况、社会经济状况以及对保护更新的意愿等方面进行了详细的调查;以此为基础开展人口疏散及房屋修缮的政策设计,并编制完成这一地区保护修缮试点规划。2004 年4 月,北京市第39 次市长办公会议审议通过了《什刹海历史文化保护区烟袋斜街试点片区保护修缮规划方案》。依据市政府批复的试点片区规划及对现状调研的分析,在所确定的大小石碑地区总占地面积0.37公顷的试点区启动范围内,进一步开展了深入的社会调查,形成了保护、修缮操作的政策框架和详细规划设计方案。此后进行的《什刹海地区住房与环境改善试点院落工作方案》(2013)、《白米斜街乐春坊四合院建筑试点保护更新设计》(2014)、《西城区平房四合院地区设计导则》(2018)等研究工作,从社会-空间的视角继续深化对历史文化街区保护策略与实施机制的思考。

研究与实践

01

烟袋斜街的保护与整治

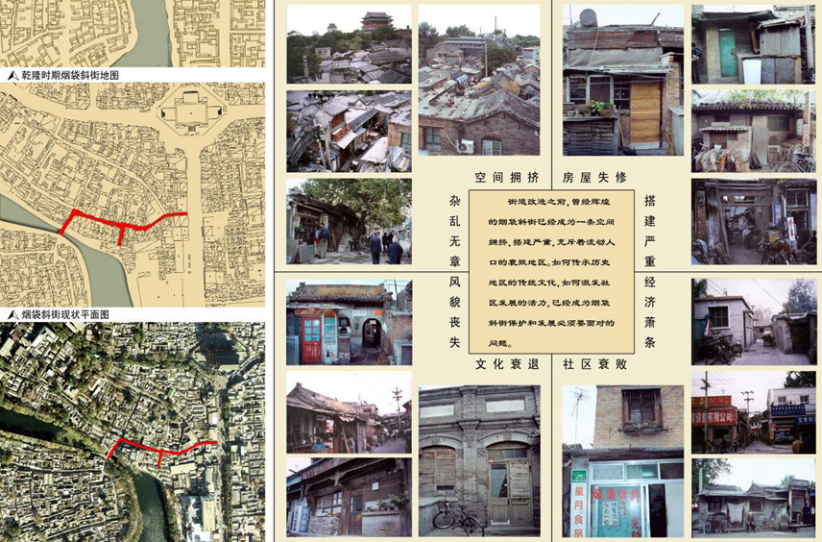

烟袋斜街是北京老城内一条具有悠久历史的街道,长约250米,东临老城历史中轴线地安门外大街,西接前海后海之间的银锭桥,遥望钟鼓楼,是联系环湖核心地区与地安门外大街的一条重要传统商业步行街道。烟袋斜街在历史上就是一条传统商业街巷,经营的内容以文物、古玩、日杂、小吃为主,曾有“小琉璃厂”之称。它位于什刹海历史文化街区的核心地区,体现了京城传统的生活居住与传统商业特征;是城市商业、文化、旅游综合发展的核心地段;是“故宫-景山-鼓楼-钟楼”中轴线和“六海水系”城市绿化开放空间的关键节点。

烟袋斜街区位及2000年综合整治前环境破败的现状照片

图片来源:清华大学建筑学院

2002年什刹海历史文化保护区保护规划正式获得批准之后,清华大学开始进行烟袋斜街与金丝套地区的保护规划,其中烟袋斜街及周边地区总计6.9公顷的范围,被纳入到北京市保护修缮六个试点实施片区。

规划过程中注意到对两个重要问题的关注:保护规划控制与实施引导如何适应地区的社会状况?地区社会经济状况对保护规划实施操作的影响程度?

保护规划主要体现三个方面:

积极保护: 以强化传统商业和民俗活动意象为基础,以公共空间环境整治为契机,对于具有场所精神特征的传统商业街区的整体文脉特征进行积极保护,促进历史商业街区的商业繁荣和人文复兴。

注重发展:在强调对历史环境进行积极保护的同时,注意不断改善历史文化街区的居住品质、振兴传统街市的商业活力、大力发掘特色旅游价值。

有序实施:完善的保护规划应具有便于操作的基本特征。保护规划编制过程中应该探索积极保护、渐进发展的政策框架、经济运作模式和操作实施策略 。

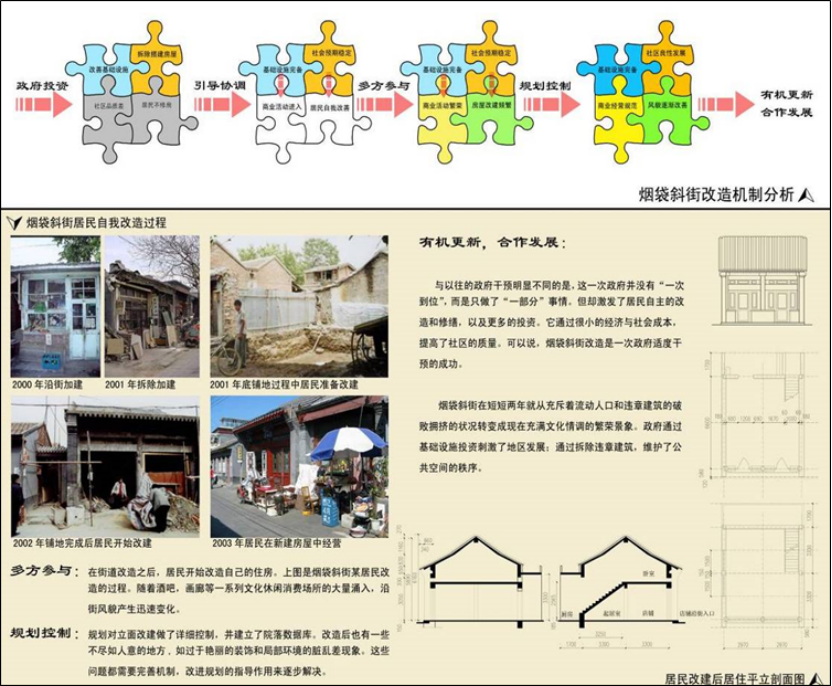

烟袋斜街整体保护整治模式中的居民参与房屋修缮整治情况

图片来源:清华大学建筑学院

保护规划注重对于这一地区历史风貌的保护与延续、社区环境的整治与改善、交通环境的组织与完善、商业结构的演进与调整、市政设施的配套与先行。保护规划将这一地区划分成几个不同的特色构成,既强调不同功能构成之间的有机整体性,又依据不同地块的性质特点和发展方向采取了几种不同的保护、整治策略。如:以传统商业店面和生活居住为主的烟袋斜街本身,则更多体现政府适度干预、先期投入进行市政基础设施的改造、引导公众参与的保护、整治模式。而对于以居住生活为主的大小石碑胡同四合院地区,细分产权结构、改造意愿,主要采取以院落为单位、以胡同为脉络的小规模、渐进式、多元化的保护更新策略。

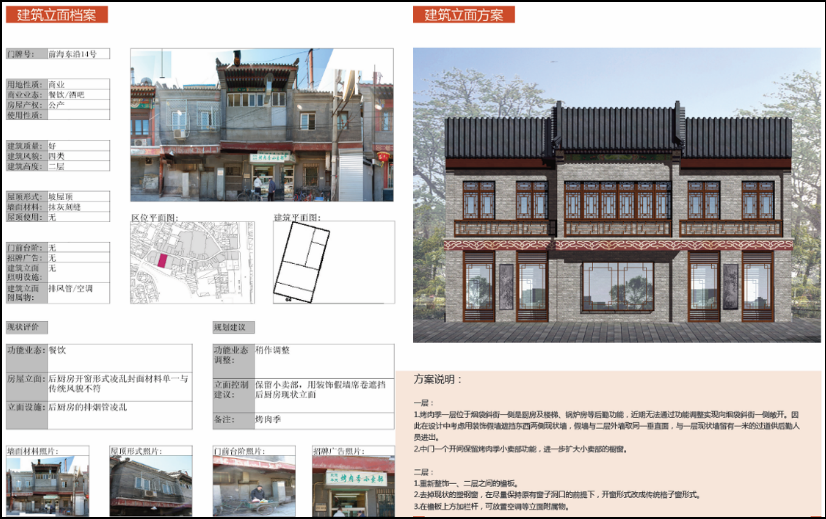

烟袋斜街沿街建筑管理档案及立面整治方案

图片来源:清华大学建筑学院

以什刹海历史文化保护区保护规划为基础,根据对烟袋斜街地区现状的调研和居民意愿分析,制定规划地区的保护与发展总体规划;建立整体保护要素控制框架;拟定分区保护整治控制策略;建立街巷建筑风貌控制导则;以院落为单位建立基础数据库;建立分类院落保护整治控制导则;制定规划分期实施控制引导等。以规划地区的整体空间结构为基础,对于该地区物质层面的要素与非物质层面的要素的历史文化价值进行综合评价,形成对该地区包括点、线、面三个层次,构成的相互关联的整体景观风貌框架以及整体保护要素控制框架。

九十年代末的什刹海烟袋斜街

图片来源:清华大学建筑学院

2000年之后的烟袋斜街

图片来源:清华大学建筑学院

烟袋斜街保护规划更强调政府在保护规划实施中的有效干预作用,保护历史文物古迹,复兴传统商业文化特色,尊重街区的历史空间形态,鼓励、引导居民与社会的参与,以改善公共空间环境和基础设施为起点,渐进式推动传统街区的更新与复苏,避免一次性开发式改造对街区社会结构和空间形态的冲击与破坏。作为实现政府保护、整治目标的执行主体,西城区政府依据该地区的街区形态特点、社会经济现状以及居民的基本意愿,在保护规划的基础上采取了适度干预、积极引导的保护、更新和改造策略。重点抓好市政设施的改造,逐步引导房屋修缮和商业活动的转型发展,持续近八年时间,逐步把烟袋斜街恢复成一条具有传统特色的商业休闲活动的街道。

02

大小石碑胡同居住院落人口疏解

与政策研究

大小石碑胡同居住街坊是烟袋斜街及周边地区总计6.9公顷的范围保护修缮规划试点的一部分,是以生活居住功能为主的传统居住街坊街,也是在探讨烟袋斜街传统商业街保护复兴模式的基础上对传统居住街坊保护修缮模式的一次探索。保护修缮规划以历史环境演变研究,现状建筑形态调研为基础,开展社会结构研究和居民意愿调查。通过细分产权结构、分解居民改造意愿,探索以院落为单位、以胡同为脉络的小规模、渐进式、多元化的保护更新策略。

烟袋斜街大小石碑试点起步区保护修缮规划总平面图

图片来源:清华大学建筑学院

03

环湖公共空间营造与风貌业态引导

什刹海因水得名、因水而兴。环湖公共空间的营造,既体现了传承悠久历史,推动历史文化环境的保护;也促进了展示民俗文化,为传统街区有机更新奠定基础;同时还激发复兴地区活力,促进文化旅游与老城复兴;创造宜人环境,形成具有地域特色的宜人环境。环湖公共空间整治,强调整体保护、市政先行、重点带动、 循序渐进。

近期:环湖核心区与公共空间整治;中期:历史文化特色区域的保护区域修缮;远期:什刹海及其周边地区的风貌保护与文化传承。

依据环湖地区的现状功能构成特点和景观特色,规划将环湖地区的特点概括成四个主要类型:

古迹游览区——满足游览需要,展现丰富的文化内涵;

水岸观景区——构成环湖地区整体景观的重要背景 ;

休闲活动区——满足周边居民锻炼和集中文娱活动需要;

活力商业区——延续富有老北京特色的活力商业空间。

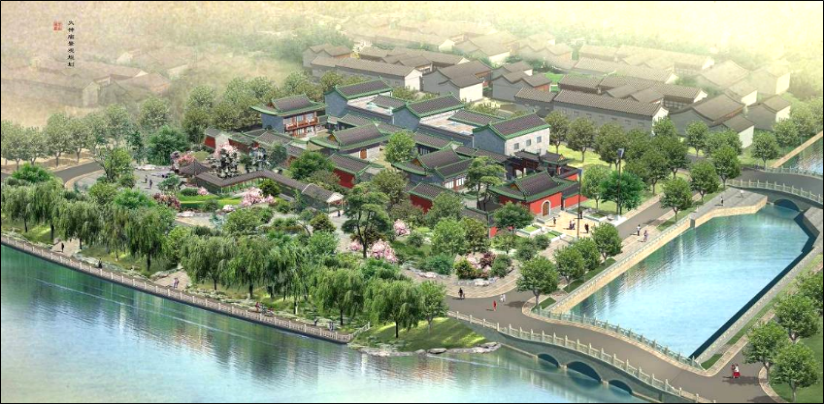

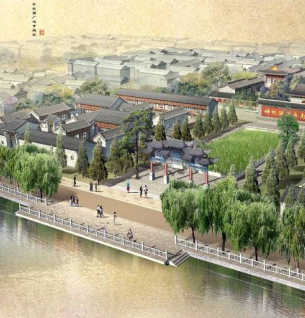

依据前海、后海和西海的三海空间特色和功能特点,将三海环湖空间的文化景观特色进行不同的定位:

前海——以传统饮食与娱乐为主的商业旅游区;在保护传统风貌前提下,对商业内容、规模与建筑形式等进行规范,提高品位,加强管理;对公共空间进行合理的配置,增强公共性。

后海——以宗教活动、名人故居为主文化观光区;将适度的商业化与传统生活化相接合,从景观上形成由前海到西海的过渡。

西海——空间相对私密的休闲生活区;保持古典静谧氛围,避免过度商业化,对机动车行驶和停放进行控制,宜配合垂钓等活动增加亲水空间。

环湖地区作为什刹海公共开放空间的最重要的组成部分,三海景观氛围各有不同,不同岸线的景观设计中心也各有需求。通过对文化景观环境的整治与修复,以朴素自然的设计手法和处理手段去实现不同地区的功能定位,并将这一思想贯穿在四大主线之中:

民俗文化

集中和分散相结合的展示方式:一方面有烟袋斜街和胡同游集中区段与系统线路,结合胡同和院落,可以突出反映老北京的民居特色,另一方面,在环湖临街的带状绿地和院落界面之间,营造亲切尺度的休憩空间,将四合院生活 “外化”,自然展现百姓生活的风情画卷。

目标:展示传统商业、饮食、文化与民俗生活。

手段:严格业态准入,控制功能定位;合理交通组织,创造宜人步行环境;景观设计构建,民俗商业氛围。

古迹寻幽

重点文物古迹周边环境的景观整理,将掩藏在旧屋残垣中的破旧建筑加以修缮,并适当清理外围可以拆除的、无保留价值的房屋,增加环湖地带的观赏重点,整旧如旧,原则上不再增加新的建筑,而是用中国古典园林的手法,将绿地和景石等小品,很好的陪衬原有的古迹建筑。

目标:保护历史文化资源,展现环湖丰富的文化内涵。

手段:将重要文保单位进行腾退与修缮,使用功能合理化;清理整治古迹周边环境,加强与水岸的关系;调整绿地、道路和公共空间关系,使游人更好的游览与休闲。

活力空间

环湖地段新生的商业,在为该地区带来了新的活力,增加了人们观赏和享受湖区美景的空间。但应加强对滨水商业空间业态的合理管控引导,鼓励发展不扰民的体验式民宿、休闲、文创办公、文化交流等功能,避免过度商业化带来的对周边居住环境以及静谧的滨水氛围的影响。适当调整车行道和人行道、户外休闲的区域,控制车行方向和流量,才能在保持这种活力的同时,也不影响环湖区域的景观与观景。

目标:整治新兴活力空间为什刹海地区特色环境增色,带动地区知名度。

手段:对立面进行规划与整治,使其与景区的整体风貌相协调;控制业态规模、加强管理,保证与景区的良性互动;加强水岸空间的公共性,调整道路、绿化与商业空间关系,创造方便管理的宜人空间。

水岸休闲

环湖地段绵长的水岸,是人们自由自在享受自然的最好区域,目前这种公共开放空间的铺装、座凳、花坛边缘等设施,都存在破旧、损坏和不够美观实用等问题,以中国古典的造园手法为模本,改造绿地和植物配植,让水岸成为舒适宜人的休闲空间,无论旅游者还是居住者,都能在这里找到愉悦的感受。

目标:构成环湖地区整体景观的重要背景,方便宜人的居民休闲与文娱活动空间。

手段:整理绿地形状与边界,合理配置,形成连贯流畅的观景带;更新设施,满足功能,丰富活动内容;通过景观设计构建更舒适、人性化空间;完善夜景照明工程等。

典型案例

开放空间、标志区域、历史环境周边整治修缮。

什刹海前海广场地区公共空间整治前后比较(左图:整治前 右图:整治后)图片来源:清华大学建筑学院

什刹海火神庙地区公共空间整治前后比较(左图:整治前 右图:整治后)图片来源:清华大学建筑学院

什刹海火神庙周边公共空间整治示意图—文化空间节点对城市的特殊意义

图片来源:清华大学建筑学院.什刹海地区“人文奥运”三年综合整治规划研究报告.2006

什刹海环湖周边建筑与公共空间整治前后 (左图:整治前 中图、右图:整治后)图片来源:清华大学建筑学院

什刹海广化寺、德胜桥周边地区公共空间整治,重现历史上寺庙与水面、寺庙与街道的直接空间联系(左图:广化寺整治,右图:德胜桥整治)

什刹海环湖酒吧集中区域建筑环境综合整治效果示意图(上图:整治前立面,下图:整治后效果图)

图片来源:清华大学建筑学院.什刹海地区“人文奥运”三年综合整治规划研究报告.2006

未来与展望

根据《北京城市总体规划(2016年-2035年)》的要求,老城保护与存量更新是首都核心区未来发展的重要工作任务,2020年8月《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年-2035年)》获得党中央国务院批复,新修订的《北京历史文化名城保护条例》也已于2021年3月1日起实施,老城整体保护工作进入了新时代,什刹海历史文化街区的保护发展也将进入新的阶段。我们认为新时代下什刹海的保护发展工作既要坚持抓好整体保护与民生改善的基础性工作,又要通过抓好具有带动性的亮点项目,为名城保护起到带动与示范作用,重点聚焦历史文化的挖掘传承、传统风貌的整体保护、社会生活的改善延续等方面。

围绕亮点公共空间提升:延续地区多年研究与工作积累,以优美的环湖滨水空间为核心,以文化探访路体系和重要公共空间节点为抓手,精耕亮点工程,起到示范性作用,不断提升环湖公共空间品质。

引导文化产业空间集聚:对街区内的产业和业态进行管控引导,控制商业和旅游的规模,规范商户经营行为与秩序。促进文化遗产的活化利用,释放部分成规模且风貌较好的四合院片区,引入与地区文化内涵相匹配的产业,激发地区活力,促进地区发展。

推进人居环境空间改善:继续推进街坊胡同院落内部的综合环境品质的提升,通过背街小巷和小微空间整治、申请式退租与历史建筑保护修缮、生活服务与市政基础设施增补、物管会与居民自治机制构建等方式,切实提升人居环境品质,实现地区全面保护复兴。

通过近四十年对北京市及什刹海地区调查研究和保护规划工作的不断深入,清华大学建筑学院对什刹海历史文化街区的规划建设有了不断深刻的理解,积累了丰富的理论和实践经验。近些年,在历史文化街区的规划工作中充分发挥交叉学科的综合优势,开展相关社会调查和更新保护政策研究,为历史文化保护区的保护发展建言献策。什刹海地区的保护与发展规划研究工作,是政府主导、社会参与的一项保护实践工作,是所有参与关注这一地区的各级政府部门、专业同行、社会群众一起长达几十年持续推动的一项有意义的北京历史保护工作的积极探索,也是清华大学一代代师生薪火相传,扎根北京、心系古城的重要见证。

边兰春 清华大学建筑学院教授

王晓婷 清华大学建筑学院高级规划师

清华大学建筑学院什刹海街道责任规划师团队

内容来源:北京规划自然资源

谨以此文深深缅怀清华大学建筑学院教授、什刹海历史文化街区保护工作的先行者朱自煊先生

此文首都功能核心区规划处、首规委办历史文化名城保护处、西城分局、市规划院也有贡献

推荐阅读

持续擦亮古都金名片,市规划自然资源委举办第二届“名城保护·大家谈”活动

我是规划师丨什刹海,随时光静静流淌

我是规划师丨珠帘绣柱,锦缆牙樯;古都新貌,在水一方

我是规划师丨玉河:京杭大运河的最后一公里

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):我是规划师丨海映日月,水绕京华,代代薪火相传,情系水岸人家

规划问道

规划问道