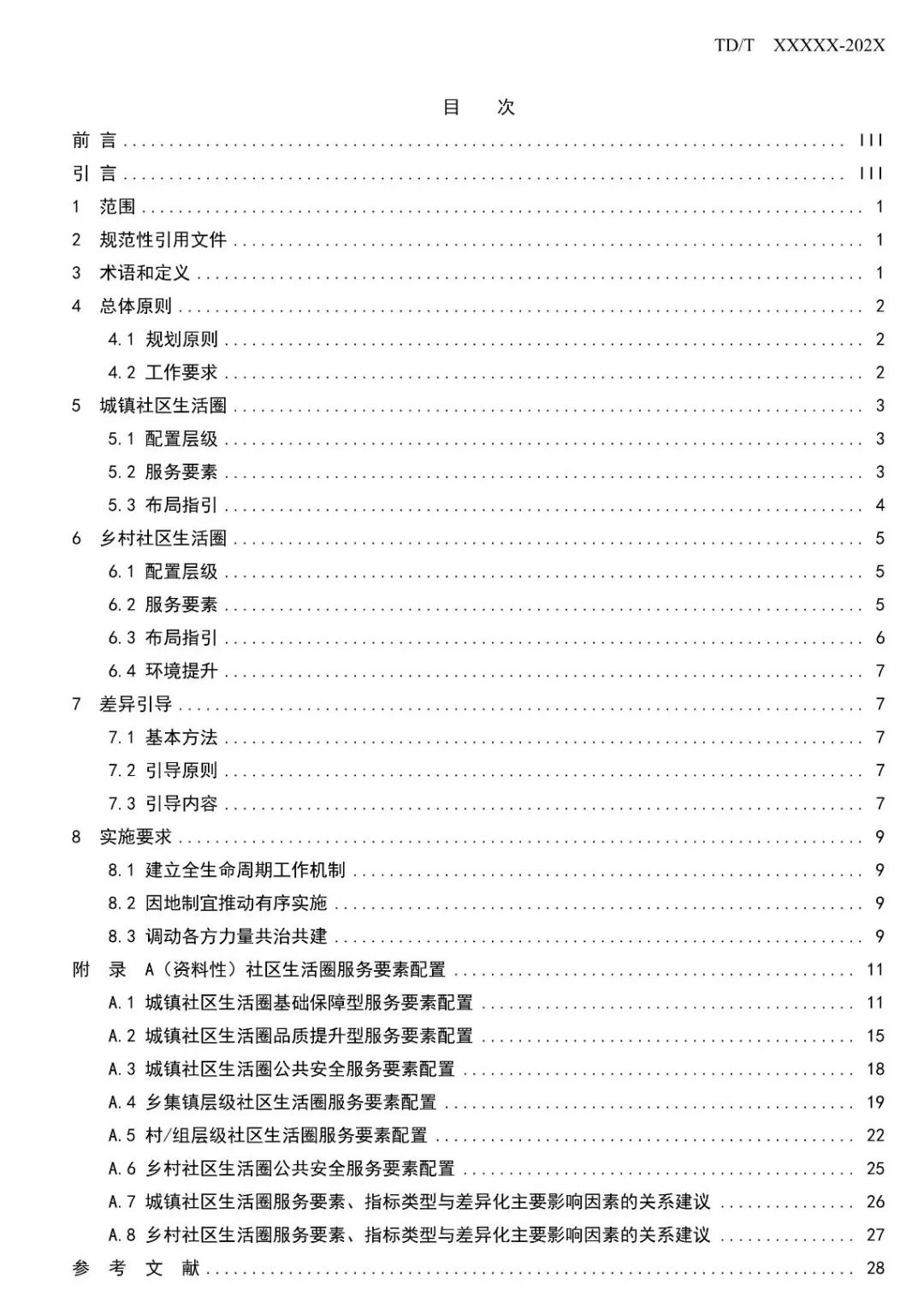

小编:今日,自然资源部网站发布《社区生活圈规划技术指南》行业标准报批稿公示,该指南列出了社区、社区生活圈、服务要素、基础保障型服务要素、品质提升型服务要素、特色引导型服务要素等6个术语的定义。明确了城镇社区生活圈及乡村社区生活圈的配置层级、服务要素和空间指引要求。并对各地如何针对性确定当地社区生活圈服务要素内容和指标,提出了原则与方法。其中:

社区生活圈:指在适宜的日常步行范围内,满足城乡居民全生命周期工作与生活等各类需求的基本单元,融合“宜业、宜居、宜游、宜养、宜学”多元功能,引领面向未来、健康低碳的美好生活方式。

城镇社区可构建“15分钟、5-10分钟”两个社区生活圈层级:

(1)15分钟层级。宜基于街道社区、镇行政管理边界,结合居民生活出行特点和实际需要确定社区生活圈范围,并按照出行安全和便利的原则,尽量避免城市主干路、河流、山体、铁路等对其造成分割。该层级内配置面向全体城镇居民、内容丰富、规模适宜的各类服务要素。

(2)5-10分钟层级。宜结合城镇居委社区服务范围,配置城镇居民日常使用,特别是面向老人、儿童的基本服务要素。

在空间布局上,城镇社区生活圈可与“多中心、网络化、组团式”城市空间发展格局相衔接,加强社区生活圈与各级公共活动中心、交通枢纽节点的功能融合和便捷联系,倡导TOD导向,形成功能多元、集约紧凑、有机链接、层次明晰的空间布局模式。

乡村社区可构建“乡集镇-村/组”两个社区生活圈层级,强化县域与乡村层面对农村基本公共服务供给的统筹:

(1)乡集镇层级。宜依托乡集镇所在地,统筹布局满足乡村居民日常生活、生产需求的各类服务要素,形成乡村社区生活圈的服务核心。县城可在完善自身服务要素配置的同时,强化综合服务能力,实现对周边乡集镇的辐射。

(2)村/组层级。宜依托行政村集中居民点或自然村组,综合考虑乡村居民常用交通方式,按照15分钟可达的空间尺度,配置满足就近使用需求的服务要素,并注重相邻村庄之间服务要素的错位配置和共享使用。

以上为《社区生活圈规划技术指南》(报批稿)部分内容节选。

《社区生活圈规划技术指南(报批稿)》全文PDF文件可点击文末阅读原文下载~

相关阅读内容推荐

点击下方阅读原文,下载《社区生活圈规划技术指南(报批稿)》PDF文件~

原文始发于微信公众号(国匠城):自然资源部:社区生活圈规划技术指南(报批稿)

规划问道

规划问道