编者按

——撰稿:周恺 何婧

【文章编号】1002-1329(2021)04-0094-12

【中图分类号】TU984

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20211806a

【作者简介】

精彩导读

市场主导下的共享经济以追求效率为首要目标,在带来丰厚经济收益的同时,也导致了各种各样不公平的负面社会效应[4-12]。城市如何主动引导共享经济向更加“公平”的方向演化?城市治理如何响应“共享”发展理念的要求?“共享城市”的美好愿景如何在规划工作中体现?为了厘清和辨明这些问题,本文从批判性审视共享经济出发,阐述其概念定义、驱动因素、表现类型,认为共享经济存在范式转型的必要;结合国际共享城市治理经典案例,研究探索了我国共享城市治理的构建模式;通过以上梳理,希望系统地介绍共享城市发展进程中的相关理论与实践研究进展,提升城市规划和建设应对新“共享”现象时的治理水平。

2.1 共享与共享经济

早在人类文明诞生之初,人们就通过一起狩猎、耕种、建造庇护所来共享资源、知识、技能,共同抵御来自外界的危险和威胁。“共享”的基因在中西方人类文明中一直都有延续。无论是西方思潮中基于团体、社区、社群、阶层的社会组织原则,还是东方文化中植根于家国、宗族、集体、亲缘的传统道德伦理,都倡导通过公民团结、合作、共享的社会生活,守护并践行共同的集体价值观,培育公民的归属感,维系社会的内部团结[14]。当代社会,“共享”的习惯既体现在国家福利、社区互助、邻里守望、慈善义举等社会制度中,而且在东亚文明(中国、日本和韩国等)中还深刻地影响了亲缘、地缘、业缘关系中的人情互惠规则[15-16]。

进入Web2.0时代后,互联网经济掀起了人类共享行为的新浪潮。共享经济本质上是一种基于互联网平台来整合闲置资源(资产或服务)的体验性商业模式,以使用权临时让渡的合作方式,使需求方以较低交易成本获得资源,并让供给方获得一定报酬[17-18]。该商业模式帮助人们共享资源“使用价值”,强调享用“使用权”高于占有“所有权”[19]。

经济学家用交易成本和多边平台两个概念来解释共享经济[20]:前者强调共享经济利用信息技术降低了供需双方的交易成本[21];后者认为共享经济为资源供给方、需求方、第三方支付机构、广告商创建了一个多边市场平台,实现了直接交易[22]。此外,学界普遍认可“协同消费”(collaborative consumption)是共享经济的主要理论根源之一。它指“个体或集体在共同参与活动中消费商品或服务的事件”,并将消费形式从“购买”扩展至“捐助、转售、交易、借贷、租赁、赠予或交换”等[23]。从协同消费视角,共享经济可根据所分享的内容分为“商品再流通”(recirculation of goods)、“耐用品价值挖掘”(intensive utilization of durable asset)、“交换服务”(exchange of services)和“生产资料分享”(sharing of productive assets)四大类型[24]。

不管是何种类型,共享经济都通过直接链接供需双方[9],形成“去中介化”的经济组织结构,并发展基于互联网的“再中介化”交易平台[25]。由此,共享经济以闲置资源“使用权”为交易内容[26],利用计算机算法实现了供需双方之间快速且精准的匹配[27],并建立平台“信誉系统”(评论、等级、积分等)来保障运行,利用市场覆盖大、短期回报高来吸引多方主体加入共享平台,进而占据市场并获利。

2.2 驱动因素与表现类型

2.2.1 驱动因素

相关研究将驱动共享经济崛起的因素归纳为:

(1)信息技术创新。互联网技术、智能手机和社交网络共同推动了扁平化市场、透明化交易和个人信誉体系的建立。不断迭代创新的网络信息平台、智能算法和大数据分析等关键数字技术,突破了市场的时空限制,提升了共享效率,降低了共享成本和风险。大规模地、频繁地、高效地、精准地共享由此成为现实[26]。

(2)经济增速放缓。有研究认为,2000年以来全球经济整体减速、局部衰退、间歇性危机也推动了共享经济的流行[28]。当前经济预期下,新生代的消费观念和就业行为都有别于父辈,他们对于高消费水平、多样收入来源的生活方式越来越认同,汽车、房产等大宗商品的协同消费行为越来越普遍。

(3)绿色生活方式。通过增加资源利用效率、减少资源浪费,共享经济能有效减缓社会“过度生产”和“过度消费”所带来的环境压力[24],这种绿色生活理念促使共享经济在全球迅速流行。

(4)回归集体价值观。对社群主义的认同、增强社区联系的渴望也使得共享经济备受市民群体的欢迎[24]。

(1)共享的对象包括:实物(消耗品、废弃品、耐用品)、空间(生活空间、办公空间、游憩空间)、设施与服务(交通、医疗、生活服务、生产制造)、活动与体验(知识技能、信息内容、金融服务、文化娱乐);(2)共享的主体包括:个人、企业和社会。它们共同构筑起了广泛的共享领域[29-30],共享经济活动触及了其中的部分领域(图1)。

▲ 图1 共享领域

Fig.1 Domains of sharing

2.3 效率与公平的失衡

一方面,通过更高效率地挖掘和利用闲置资源,共享经济收获了丰厚的经济效益;另一方面,由于一味追求市场效率,共享经济渐渐走向了“共享”核心价值观的对立面。由于缺乏对社会公平性的考量,它开始背离互助互惠的传统社会美德。加之政府的治理知识和手段相对滞后,爆发式增长的共享经济中衍生出了许多社会不公平现象。

2.3.1 市场效率提升

相关研究总结了共享经济在提升市场效率上的贡献:

(1)供需匹配效率提升:在线交易平台能将无数分散的即时供需信息同步透明化,激活大量潜在的供需匹配需求,形成一个充满活力的在线交易市场;同时,它还越过了传统价值链中的“中间商”环节,使得资源和财富在供需双方间被直接分配[31-32],提高了整体经济效益。在“高效交易方式”和“高额经济收益”的双重刺激下,共享经济市场的供需匹配效率得到极大提升。

(2)资源利用效率增强:平台通过充分调动、整合和利用零散的社会闲置资源,实现了社会资源的优化配置[33-34],有机会减缓社会过度建设、重复建设等资源过度消耗问题[35-36]。例如,共享住宿、办公、停车等平台通过灵活利用城市存量空间,激活空间的使用价值,增强了空间使用效率和土地混合使用度[3]。秉承“物尽其用”的消费观和可持续发展观,共享经济为存量时代提高城市发展质量提供了新路径。

(3)平台交易效率提高:首先,平台直接链接资源供需双方,并借助社交网络和移动智能手机,即时地、便捷地完成使用权临时转让和信用担保,使交易成本大大缩减[9,21];其次,在共享平台下,供需双方可以灵活地选择共享方式、地点和时间,挖掘了更多的供需关系,扩大了市场总量[34]。

(4)市场竞争机制释放:共享经济能冲击那些供给不足、运行低效、受地方保护的传统市场领域,充分释放市场竞争机制[37]。在优化市场服务结构的同时,共享经济还向社会释放了大量的自主择业和弹性就业机会,成为就业的蓄水池和稳定器。

2.3.2 社会公平缺位

共享市场运作效率提高的同时,共享经济的负外部性也非常明显,冲击传统行业、劳工权益受损、人身安全隐患、社会资源浪费和空间绅士化等问题接踵而来。对于整体社会而言,随着资本市场不断刺激共享经济扩张,一系列社会公平问题变得不容忽视:

(1)交易分配不公平:共享企业为追求利益最大化,往往借助其中介优势占有大量交易所得,这与其宣传的“将资源与财富在供需双方间公平共享”的初衷相违背。因此,有学者批评共享经济本质上不过是资本新的“网络平台运作”,即利用“共享”来掩盖企业资本垄断牟利的事实,形成所谓“平台资本主义”(platform capitalism)[4-5]。

(2)行业竞争不公平:由于政府尚未针对共享经济形成清晰的法律法规、工商监管体系,这些监管漏洞导致了不公平竞争问题,对传统行业造成冲击。例如,酒店业、出租车业指责共享住宿、共享出行企业是逃避法律规范的投机者,认为“非法”平台损害了其利益[6]。

(3)劳务关系不公平:如何将共享经济劳务供给者纳入劳动法保护框架中,是个尚在研究中的问题。在快速扩张的共享经济企业中,雇员劳务关系还不明确,其劳务权益(包括经济收入保障权、职业安全与健康权、社会保障权)无法得到充分保障[7]。

(4)公共资源利用不公平:某些共享企业片面追求市场增长,导致无序竞争和盲目扩张,造成大量资源浪费和利益损害,非但没有利用闲置资源,反而降低了资源使用效率[8]。例如,共享单车过度投放、乱停乱放以及共享住宿噪声扰民等现象,已诱发侵占公共空间资源、干扰社会秩序问题[9]。又如长租房、公共交通服务常常被共享住宿、共享出行平台蚕食[8,10],由此带来的商业化和绅士化有可能加剧城市空间不公平现象[11]。

3.1 共享范式

▲ 图2 共享范式的转型

3.1.1 经济模式转型:从共享经济走向团结经济

有学者批评共享经济偏离了“共享”初衷,在实现了闲置资源“转移交换和消费使用”后,沦为靠短期租赁牟利的平台资本主义[4];但是,也有学者认为其“共享”理念仍然有效,提出应在现有基础上,让闲置资源进入互利互惠的“创造、生产、转移交换、消费使用、盈余分配、再创造”过程,即团结经济的循环模式[38]。

这些学者倡导的团结经济是一种共治、共享社会资源的经济方案,主张由个人和集体共同设计、创造和实施社会实践项目(例如社区发展信用社、社区土地基金等),并在这些项目之间构建紧密合作关系,形成能够促进社会团结的经济闭环[38]。其核心价值主要体现在:(1)建立经济循环的良性模式;(2)在价值链上分享权力和财富;(3)实现以“连接、关怀、合作、团结”核心价值为导向的集体共享形式[10]。由于超越了共享经济的逐利本性,团结经济模式有望打破资本桎梏,规避市场主导下的短视,赋予共享行为真正意义上的公平正义[39]。

3.1.2 社会行为转型:从协同消费走向合作生产

共享范式不仅涉及对闲置资源的“协同消费”,也包括对公共服务和产品的“合作生产”。例如,在传统社会中,共享活动既包括分享劳动所得(如猎物、粮食等),也包括共同承担公共事务(如安全守护、文化传承等)。协同消费已经成为当前消费主义社会中高效的商业模式,但是,合作生产还未能在公共领域提供高质量、广覆盖的公共服务及产品[40]。

合作生产是由多元主体(公民、社区和政府)构建的公共服务合意生产模式[41-42],其正面效应包括:(1)优化公共服务结构:通过加强合作生产,公民将从“消费者、使用者”转换为“创造者、缔造者”,成为分散的社会公共服务供给方,并且提供更加个性化、差异化的服务,灵活满足各类社会需求。(2)加强社群联系:共享教育、共享儿童保育、共享园艺、共享餐厨等合作生产项目,能形成联系紧密、高度互助的公共生活社区[40]。在互惠姿态的合作生产中,公众的社会情感需求(比如团结感、荣誉感、利他主义精神)和社区联系渴望能获得充分满足[43]。(3)树立公平正义的价值观:共享医疗、共享教育等服务平台,能够打破知识、信息的阶层壁垒,帮助弱势群体获得更优质的医疗和学习资源[39]。

3.2 共享范式转型的内涵与潜能

综上,新的共享范式主张在共享经济“追求效率”的基础上植入“承载公平”的机制,凸显“共享”发展理念的社会性、包容性、公平性及可持续性。其与当前共享经济商业模式存在明显差异:(1)共享范式是具有责任感、正义感的“社会人”基于“互惠原则”(reciprocity)的活动,而非追求自身利益最大化的“经济人”在“利益权衡原则”(tradeoff)下的选择;(2)共享范式坚持“合作互利”高于“自由竞争”,“蕴蓄福祉”高于“创造财富”,“维护地方经济多样性”高于“创建全球垄断市场”。换句话说,共享范式倡导建设一个强大的、弹性的、互助互惠的社会,创造除经济价值以外,更广泛的社会、文化及政治价值[24,38,44-45]。

简·雅各布斯认为经济形态决定了城市发展,丰富、灵活和富有创造性的经济形态犹如星星之火,点亮着城市的繁荣之光[46]。由此可知,城市的基本形态由其所承载的经济活动来塑造。共享经济影响下的共享范式转型,也将在一定程度上改变城市的功能、空间现状,形成全新的共享城市建设及治理需求。

城市自建立之初就具有“共享”的特质,提供公共设施、公共资源、公共服务、公共管理。在“共享”的发展理念下,未来城市需要共建、共享、共管、共治“城市公共地”(urban common)②[2,29-30]。理想的共享城市既需要基于互联网信息技术完成城市资源的高效配置与充分利用,同时也应该基于公平原则设立城市治理机制,实现“效率与公平”的协调发展[47]。

4.1 共享城市实践现状

全球共享城市正积极探索的理想治理模式,主要可以分为以下三类。

4.1.1 企业主营的共享城市

作为全球高新科技企业及共享初创企业聚集高地,以美国旧金山、波士顿为代表的共享城市建设主要依赖共享企业,当地政府仅仅充当辅助管理角色[48]。尽管这类共享城市经济发展创新性强、效率很高,但企业主营的机制也限制了城市社会福利、公共服务的多样性,甚至加剧了城市不公平问题。

4.1.2 政府主导的共享城市

以韩国首尔、哥伦比亚麦德林及印度班加罗尔为代表的城市政府则更具主导性,通过积极出台法律、行政和财政政策,正式支持共享经济活动,并主动扩建城市基础设施及服务,孵化本地共享初创企业,鼓励市民共同参与城市治理工作[49-51]。这类共享城市政府通过积极响应公众需求,优化公共资源供应结构,旨在自上而下地建设共享城市。

4.1.3 公民共创的共享城市

以西班牙巴塞罗那、丹麦哥本哈根、荷兰阿姆斯特丹、瑞典马尔默为代表,这些共享城市的公民更具能动性。公民在被赋权赋能之后,积极投身于共享城市治理工作,例如,开展参与式治理(如参与式政治、参与式预算③)、合作生产(儿童保育、医疗保健、废物管理服务)等[52-54]。这类共享城市主张自下而上地激发公民自治,倡导“包容、民主、公平、正义”等社会正能量。

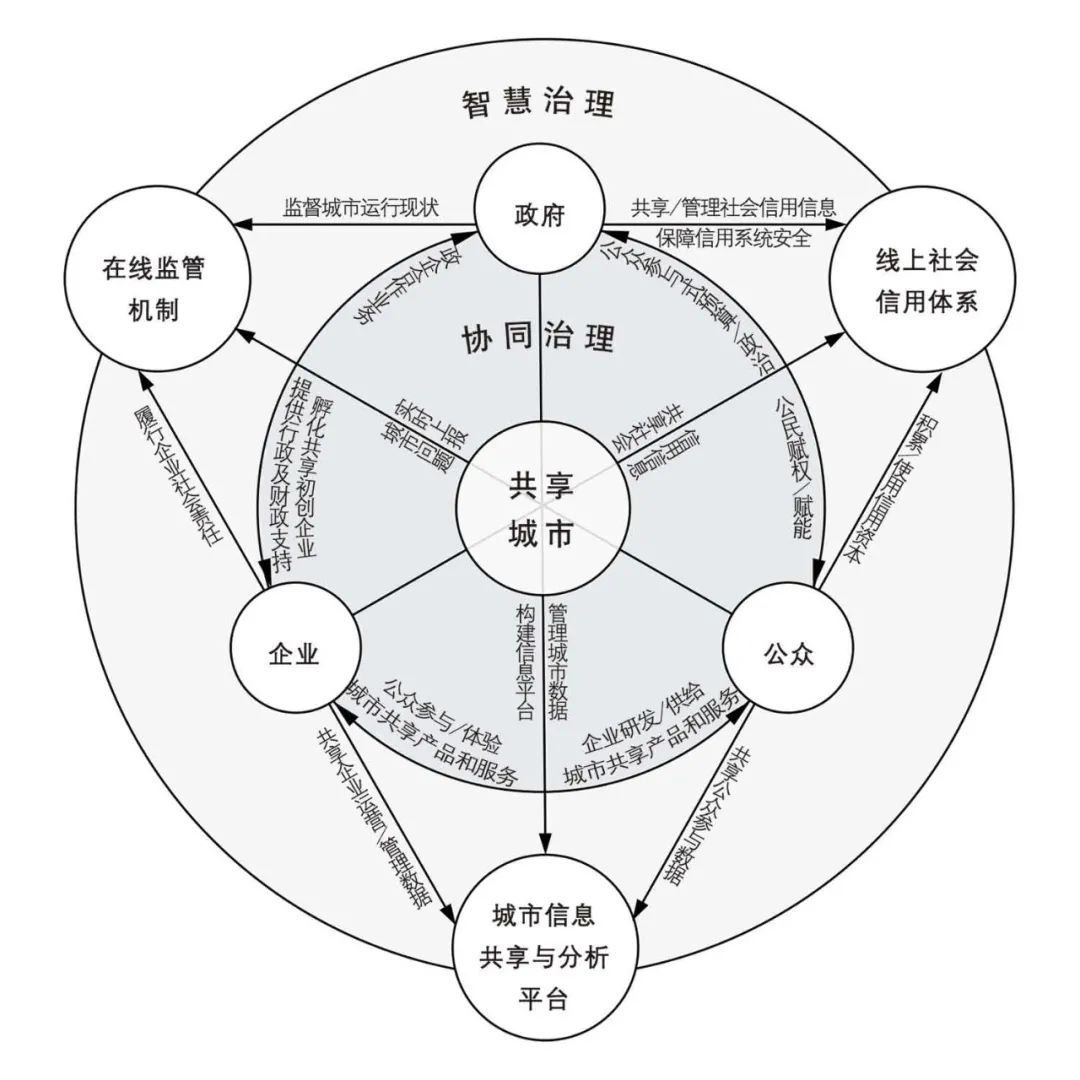

结合共享城市治理的实践成果,很多研究提出共享城市应积极探索智慧治理(smart governance)和协同治理(collaborative governance)模式,构建共享城市治理系统[55](图3)。

▲ 图3 共享城市治理

Fig.3 Sharing city governance

4.2 智慧治理:共享城市的效率策略

高效运行的共享城市应充分运用智慧治理模式[29,56-57],即在城市感知网络和新型信息技术的支持下,整合各类城市运行数据,协同多元治理工作,引领城市治理规范,对各类共享活动做出快速、智能的响应,进而提升共享城市的运行效率、服务质量和生活品质[56,58-60]。

4.2.1 应构建城市信息共享与分析平台,提高城市服务效率、协同管理水平和应急响应能力

有研究指出,共享经济依托平台、数据、算法三维结构,数据和算法具备非排他性和零边际成本特征,使平台具有更大的规模报酬递增优势,加强了平台的市场力量,甚至是公共治理力量[61-63]。因此,平台应协助多方主体间实时共享各类城市运行数据(如用户信用资料、资源供需信息、共享活动时空分布等),并通过各类软件和算法的交互作用,实现动态共享、精准管理、预测分析、优化经营城市大数据,甚至完成城市治理自主决策[64-65]。例如,首尔市已利用各种传感器、摄像头、智能基础设施、移动智能手机等感知网络的支持,构建城市共享活动信息数据库,帮助城市实现精细化、智能化治理[49]。

4.2.2 应明确数据权属,构建完善的线上社会信用体系,保障平台交易效率

高质量的数字经济一定是以高水平的数据权属保护为前提的,应明确数据作为生产要素的所有权、使用权、收益权、处分权等权属,保障平台交易的安全性和有效性[66]。此外,共享交易的成功匹配和达成很大程度上依靠参与者之间的信用保障,应通过移动互联网和云计算,进行社会信用数据的互联互通、整合利用(如消费者身份认证、个人信用信息分享、第三方信用评价、守信或失信的奖惩措施、小额争议在线处理等),积极建设共享城市信用体系[24]。例如,联系旅游人士和家有空房出租的房主的服务型网站爱彼迎(Airbnb)通过“双向评级系统、背景检查和无摩擦支付系统”在陌生人之间建立和传递信任,人们可以通过各种验证系统(如网络社交资料、同行评议评级和官方验证等)在爱彼迎上积累信用资本,从而更方便地达成更多交易[67]。

4.2.3 应建立制度化、法制化、长效化的在线监管

研究表明,数字经济的监管需要采取包容审慎的态度,过于严格的监管机制将阻滞共享活动的创新发展,过于宽松的监管机制则难以完成市场风险防控[61,68]。因此,应建立地方数据立法和行业章程先行先试、跨政府部门横向合作、中央和地方纵向联动、重点治理结合常规管理等线上监管机制,保障城市共享活动的创新活力和市场秩序之间的平衡发展。例如,阿姆斯特丹市政府主动从多方面控制共享住宿,包括与爱彼迎合作签发合法许可证、征收旅游税、限制房屋出租时长和租客人数、设置监督热线等[69],试图用更公平的监管机制解决非法运营和不公平竞争的问题。

4.3 协同治理:共享城市的公平策略

共享城市治理是集体博弈行为,营建公平的共享城市需要各方主体(政府+企业+公众)协同治理城市事务,充分发挥各方优势能力、利用各方资源、调动各方积极性,从而形成公平、有效的协同治理效应[70-72]。

4.3.1 政府角色:城市政府部门应积极行使其管理权和建设权,包括制定执行共享城市法律、升级通信基础设施及公共服务、向共享项目提供行政或财政支持

政府实施合理的管理和监督,是保持数字经济市场秩序和创新活力的关键[68]。例如,旧金山“驻地创业计划”(entrepreneurship-in-residence program)和首尔“共享城市计划”(the sharing city seoul project)都是由政府主导的共享城市治理项目,旨在通过扩大实体和数字基础设施,孵化共享经济初创企业,以及更好地利用闲置公共资源,使所有公民都能享受共享活动[73-74]。

4.3.2 企业角色:企业在开发建设共享城市、追求自身利益的同时,应积极履行社会责任,包括供给具有公益性质的共享服务、支持政企合作业务等

充满活力的市场经济、积极进取的企业精神能够有效配置经济资源,增进社会整体福利[63]。例如,爱彼迎与旧金山市应急管理部合作,共同制定灾难准备和恢复计划,在自然灾害影响地区提供免费住宿,为流离失所的居民提供紧急住房援助[75];此外,共享单车企业也积极配合政府治理,合理规划单车投放密度、停车区域,解决市民“最后一公里”的出行问题[76-77]。

4.3.3 公众角色:公众是共享资源的需求者和供给者,最了解自身的需求,也最有能力提供相应的服务

公众组织应形成与市场抗衡的力量,防止企业滥用市场势力的同时,监督政府部门的管理过程,使共享城市以符合伦理、负责任的方式使用大数据服务公共利益[78-79]。例如,在麦德林,公民通过积极利用参与式预算(每年占城市预算5%),建设了社区文化活动中心、音乐工作室、学校和医疗诊所[80];巴塞罗那居民联合会(FAVB)自发编制了一份针对共享住宿问题的本地旅游业监管要求清单,递交给所有政党,进而推动了巴塞罗那的共享住宿监管行动[81]。

共享城市既是共享经济活动集中发生的载体,也是容纳共享空间、公共服务和设施、生态环境等城市公共地的实体[29]。从所有权到使用权的消费文化转移,从共享经济到团结经济的经济转型,从协同消费到合作生产的社会转型[24,29],都体现出共享城市在社会生活、经济组织、空间利用等方面的深刻变革。从城市规划角度出发,共享城市空间将更加混合兼容[2],借助共享平台,城市公共服务设施将不再需要集中定点规划布置[9]。同时,城市空间的“可触达”(access)和“分时利用”(flexible use mode)特征将被充分挖掘,城市的空间多样性和社会活力将被持续激活[26]。总之,伴随城市空间与网络平台空间不断地碰撞、融汇和交叠,城市内部混合化、多元化、分散化的动态共享空间特征将日渐突出。

如何展开理想的共享城市治理?一方面,应从智慧治理的效率策略出发,充分运用新型信息技术,构建共享城市规划建设智慧平台,灵活整合、精准匹配、高效利用城市空间资源;另一方面,应从协同治理的公平策略出发,积极探索“政府+公众+企业”协同规划的新型渠道、参与方式和专题机制,充分协调共享城市多方治理主体的诉求与利益,保障社会公平发展。进而从“追求效率”走向“承载公平”,全面提升城市规划和建设应对城市新“共享”现象时的治理水平。

注释

① 2019年我国共享经济直接融资规模约714亿元,交易规模32828亿元(比2018年增长11.6%),供需双方参与人数共约8亿人。参见:国家信息中心分享经济研究中心.中国共享经济发展年度报告(2020).[2020-03-09]. http://www.sic.gov.cn/News/568/10429.htm。

③ 参与式预算是一种公民直接参与财政决策的治理形式,是公民在直接、自愿和普遍参与的民主过程中,平等讨论并决定公共预算的参与式民主形式。参见:陈家刚,陈奕敏.地方治理中的参与式预算——关于浙江温岭市新河镇改革的案例研究.公共管理学报,2007(3):76-83,125-126。

参考文献

[2] 赵四东,王兴平. 共享经济驱动的共享城市规划策略[J].规划师,2018,34(5):12-17.

[3] 王宇凡,林文盛,冯长春. 信息技术对城市生活服务业空间分布的影响——以北京网络外卖餐饮业为例[J]. 城市发展研究,2019,26(6):100-107.

[4] KALAMAR A. Sharewashing Is the New Greenwashing [N/OL]. OpEdNews,2013-05-13. https://www.opednews.com/articles/Sharewashing-is-the-New-Gr-by-Anthony-Kalamar-130513–834.html.

[5] BURNS R. The ‘Sharing’ Hype:Do Companies Like Lyft and Airbnb Help Democratize the Economy?[J/OL]. In These Times,2014-01-27. https://inthesetimes.com/article/the-sharing-economy-hype#.

[6] GUTTENTAG D. Airbnb: Disruptive Innovation and the Rise of an Informal Tourism Accommodation Sector[J]. Current Issues in Tourism,2015,18(12):1192-1217.

[7] 谭书卿. 分享经济下用工关系法律界定与制度探索——以外卖配送行业为视角[J]. 中国劳动关系学院学报,2019,33(2): 70-78.

[8] GURRAN N,PHIBBS P. When Tourists Move in: How Should Urban Planners Respond to Airbnb?[J]. Journal of the American Planning Association,2017,83(1):80-92.

[9] 聂晶鑫,刘合林,张衔春. 新时期共享经济的特征内涵、空间规则与规划策略[J]. 规划师,2018,34(5):5-11.

[10] SCHOR J. Debating the Sharing Economy[R/OL]. 2014-10. https://greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy.

[11] OSKAM J,BOSWIJK A. Airbnb: The Future of Networked Hospitality Businesses[J]. Journal of Tourism Futures,2016,2(1):22-42.

[12] 晏龙旭,任熙元,王德,等. 范式转换:共享机动性及规划和治理响应[J]. 城市规划学刊,2019(4):63-69.

[13] ZERVAS G,PROSERPIO D,BYERS J W. The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry[J]. Journal of Marketing Research,2017,54(5):687-705.

[15] 翟学伟. 中国人际关系的特质——本土的概念及其模式[J]. 社会学研究,1993(4): 74-83.

[16] 翟学伟. 人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式[J]. 社会学研究,2004(5): 48-57.

[17] 郑志来. 共享经济的成因、内涵与商业模式研究[J]. 现代经济探讨,2016(3):32-36.

[18] 李勇,何方,方珂,等. 共享经济的发展与政策推进——以杭州市为例[J]. 浙江社会科学,2017(9):107-113,131,159.

[19] GILMORE J H,PINE J. Authenticity: What Consumers Really Want[M]. Cambridge: Harvard Business Review Press,2007.

[20] 刘奕,夏杰长. 共享经济理论与政策研究动态[J]. 经济学动态,2016(4):116-125.

[21] DERVOJEDA K,VERZIJL D,NAGTEGAAL F,et al. The Sharing Economy: Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets[M]. Luxembourg: European Commission,2013: 18.

[22] GOLOVIN S. The Economics of Uber[R]. Brussels: Bruegel,2014:1.

[23] FELSON M,SPAETH J L. Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach[J]. American Behavioral Scientist,1978,21(4):614-624.

[24] BOTSMAN R, ROGERS R. What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption[M]. New York: Harper Collins Publishers, 2010.

[25] 刘蕾,鄢章华. 共享经济——从“去中介化”到“再中介化”的被动创新[J]. 科技进步与对策,2017,34(7):14-20.

[26] 陈立群,田乐,张健. 从空间视角看共享经济时代的城市[J]. 景观设计学,2017,5(3):40-51.

[27] 郑联盛. 共享经济:本质、机制、模式与风险[J]. 国际经济评论,2017(6):45-69,5.

[28] PIERCY N F,CRAVENS D W,LANE N. Marketing out of the Recession: Recovery Is Coming,but Things Will Never Be the Same Again[J]. The Marketing Review,2010,10(1): 3-23.

[29] AGYEMAN J,MCLAREN D. Sharing Cities: A Case for Truly Smart and Sustainable Cities[M]. Cambridge: MIT Press,2016:1-20,78-79.

[30] 朱洪宝,孟海星. 国外共享城市理论与实践研究分析及启示[J]. 城市发展研究,2020,27(4): 90-96,103.

[31] LOVELOCK C,GUMMESSON E. Whither Services Marketing?: In Search of a New Paradigm and Fresh Perspectives[J]. Journal of Service Research,2004,7(1):20-41.

[32] BELK R. You Are What You Can Access: Sharing and Collaborative Consumption Online[J]. Journal of Business Research,2014,67(8): 1595-1600.

[33] 秦静,周君. 共享经济对英国伦敦东区城市更新的影响作用[J]. 规划师,2017,33(S2):203-208.

[34] 王丽,王聪,曹有挥. 共享移动性对城市综合交通系统的影响研究——基于国内外比较的思路[J]. 城市发展研究,2019,26(8): 91-97.

[35] 曹磊,柴燕菲,沈云云,等. Uber:开启“共享经济”时代[M]. 北京:机械工业出版社,2015:183-186.

[36] HEINRICHS H. Sharing Economy: A Potential New Pathway to Sustainability[J]. GAIA: Ecological Perspectives for Science and Society,2013,22(4): 228-231.

[37] RAMIREZ E,OHLHAUSEN M K,MCSWEENY T P,et al. The “Sharing” Economy Issues Facing Platforms,Participants & Regulators[R]. Washington,DC: Federal Trade Commission,2016:25-28.

[38] MILLER E. Solidarity Economy: Key Concepts and Issues[M]//KAWANO E,MASTERSON T,TELLER-ELLSBERG J. Solidarity Economy I: Building Alternatives for People and Planet. Amherst,MA: Center for Popular Economics,2010:3-6.

[39] RUSSELL B. Sharing[J]. Journal of Consumer Research,2010,36(5): 715-734.

[40] 陈立群,张雪原. 共享经济与共享住房——从居住空间看城市空间的转变[J]. 规划师,2018,34(5): 24-29.

[41] BOYLE D,HARRIS M. The Challenge of Coproduction[R]. London: NEF,The Lab and NESTA,2009: 11-12.

[42] 赵群荟,周恺. 合作生产理念下的社区实践研究——伦敦和长沙案例分析[J]. 景观设计学,2020,8(5): 46-59.

[43] KAHAN D M. The Logic of Reciprocity: Trust,Collective Action,and Law[J]. Michigan Law Review,2003,102(1):71-103.

[44] 翟文康. 公共服务供给的新模式——合作生产研究述评[J]. 中国公共政策评论,2017,13(2): 62-86.

[45] BOVAIRD T. Beyond Engagement and Participation: User and Community Coproduction of Public Services[J]. Public Administration Review,2007,67(5): 846-860.

[46] JACOBS J. The Economy of Cities[M]. New York: Vintage,1970.

[47] HARDT M,NEGRI A. Commonwealth[M]. Cambridge:Harvard University Press,2009.

[48] LEE J H,HANCOCK M G,HU M-C. Towards an Effective Framework for Building Smart Cities: Lessons from Seoul and San Francisco[J]. Technological Forecasting & Social Change,2014,89: 80-99.

[49] KIM S,KIM J. Emerging Patterns of Co-Production in South Korea: Strengthening Democracy and Constructing (Not Complementing) a Welfare State[C]. Madrid: European Group of Public Administration (EGPA) Conference,2007.

[50] AGYEMAN J. Introducing Just Sustainabilities: Policy,Planning and Practice[M]. London: Zed Books,2013.

[51] TOLAN C. Cities of the Future? Indian PM Pushes Plan for 100 “Smart Cities”[N/OL]. 2014-07-18. http://edition.cnn.com/2014/07/18/world/asia/india-modi-smart-cities/.

[52] BARCELONA EN COMÚ. Emergency Plan for the First Months in Government[R]. Barcelona: Barcelona En Comú,2016: 8.

[53] HANSEN J A,CHRISTIANSEN S K,WIKING M,et al. Guide to Copenhagen 2025[R/OL]. 2012-05-01. https://issuu. com/sustainia/docs/cph2025.

[54] LAWTON P. Understanding Urban Practitioners’ Perspectives on Social-Mix Policies in Amsterdam: The Importance of Design and Social Space[J]. Journal of Urban Design,2012,18(1): 98-118.

[55] BOLLIER D. Think Like a Commoner: A Short Introduction to the Life of the Commons[M]. Gabriola Island: New Society Publishers,2014.

[56] 甄峰,席广亮,秦萧. 基于地理视角的智慧城市规划与建设的理论思考[J]. 地理科学进展,2015,34(4): 402-409.

[57] 王鹏. 为城市体检:大数据在城乡规划中的应用[J]. 景观设计学,2015,3(3):20-25.

[58] 巫细波,杨再高. 智慧城市理念与未来城市发展[J]. 城市发展研究,2010,17(11):56-60,40.

[59] 甄峰,秦萧. 大数据在智慧城市研究与规划中的应用[J]. 国际城市规划,2014,29(6): 44-50.

[60] CARDULLO P,FELICIANTONIO C D,KITCHIN R,et al. The Right to the Smart City[M]. Melbourne: Emerald Publishing Limited,2019.

[61] 杨东. 数字经济的三维结构与《反垄断法》重构[J/OL]. 探索与争鸣,2021-02-03. https://mp. weixin. qq. com/s/fk0MnA5Oe0OCDoz01pOFFA.

[62] 赵燕菁. 平台经济:寻找最优的产权边界[J/OL]. 探索与争鸣,2021-02-06. https://mp. weixin. qq. com/s/QaHWgkJuI4T6OyAITgXjJw.

[64] 管雯君,倪志. 面向资源共享与公共服务的新型城市治理信息平台创新模式研究[J]. 规划师,2019,35(21): 16-22.

[65] 秦萧,甄峰,熊丽芳,等. 大数据时代城市时空间行为研究方法[J]. 地理科学进展,2013,32(9): 1352-1361.

[66] 陈兵. 加快推进数据保护与数据共享的融合发展[J/OL]. 探索与争鸣,2021-02-08. https://mp.weixin.qq.com/s/vWKNYDYEnHIYQoR92ctWZw.

[67] O’REGAN M,CHOE J. Airbnb: Turning the Collaborative Economy into a Collaborative Society[M]//DREDGE D,GYIMÓTHY S. Collaborative Economy and Tourism: Perspectives,Politics,Policies and Prospects. Cham: Springer,2017: 153-168.

[68] 余宇新. 超级网络平台监管的难点与治理[J/OL]. 探索与争鸣,2021-02-08. https://mp.weixin.qq.com/s/a9rHqWtAV3agGuLH9RF6XA.

[69] FINCK M,RANCHORDAS S. Sharing and the City[J]. Vanderbilt Journal of Transnational Law,2016,49(5): 1299-1369.

[70] BATTY M,AXHAUSEN K W,GIANNOTTI F,et al. Smart City of the Future[J]. The European Physical Journal Special Topics,2012,214(1): 481-518.

[71] 张国清. 作为共享的正义——兼论中国社会发展的不平衡问题[J]. 浙江学刊,2018(1): 5-18.

[72] 张桐. 迈向共建共享的城市治理:基于对西方两个代表性治理理论的反思性考察[J]. 城市发展研究,2019,26(11): 96-101.

[73] Seoul Metropolitan Government. “The Sharing City Seoul” Project[R]. 2012.

[74] BERNARDI M,RUSPINI E. “Sharing Tourism Economy” Among Millennials in South Korea[M]//WANG Y,SHAKEELA A,KWEK A,et al. Managing Asian Destinations. Singapore: Springer,2018: 177-196.

[75] RICH S. San Francisco Embraces Sharing Economy for Emergency Preparedness[R/OL]. 2013-06-14. https://www.govtech.com/public-safety/San-Francisco-Embraces-Sharing-Economy-for-Emergency-Preparedness.html.

[76] 郭鹏,林祥枝,黄艺,等. 共享单车:互联网技术与公共服务中的协同治理[J]. 公共管理学报,2017,14(3): 1-10,154.

[77] 王振坡,康海霞,王丽艳. 共享单车对居民通勤方式选择的影响研究——基于天津市微观调查与大数据的实证分析[J]. 城市发展研究,2019,26(10): 57-66.

[78] 张旭昆. 互联网三重产业效应下寡头垄断如何应对[J/OL]. 探索与争鸣,2021-02-03. https://mp.weixin.qq.com/s/xBhzhUILOuwsrZ9SUhGI7A.

[79] WILLIAMS S. Data Action: Using Data for Public Good[M]. Cambridge: MIT Press,2020.

[80] PARKER N. Medellín Reborn: Colombian City Moves out of Escobar Shadow[N/OL].2013-10-18. https://edition.cnn.com/2013/10/18/world/americas/colombia-medellin-regeneration/index.html.

[81] AGUILERA T,ARTIOLI F,COLOMB C. Explaining the Diversity of Policy Responses to Platform-Mediated Short-Term Rentals in European Cities: A Comparison of Barcelona,Paris and Milan[J/OL]. Environment and Planning A,2019. https://doi.org/10.1177/0308518X19862286.

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】从“追求效率”走向“承载公平”——共享城市研究进展

规划问道

规划问道