王志强 张鹏举

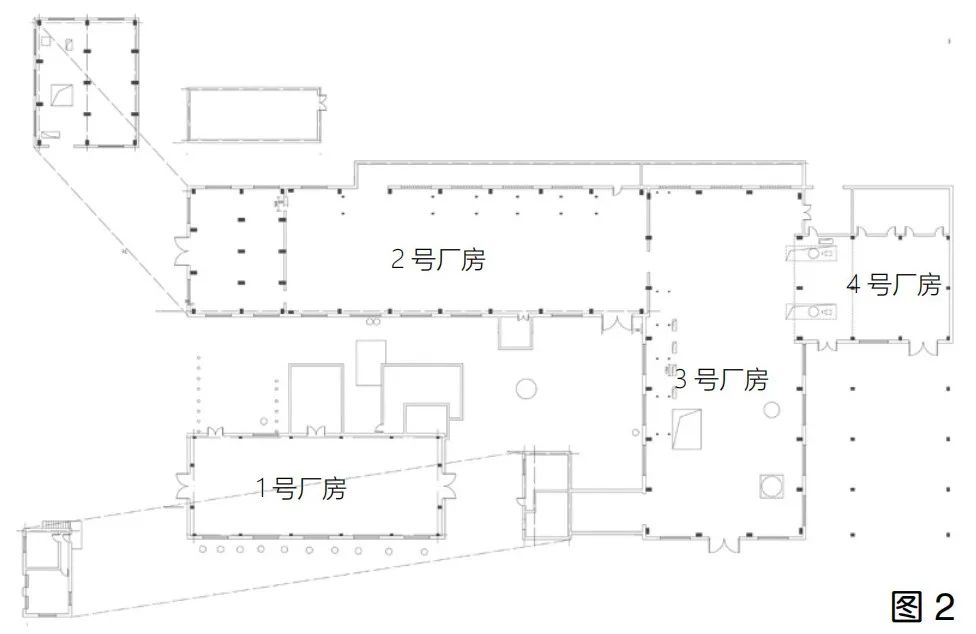

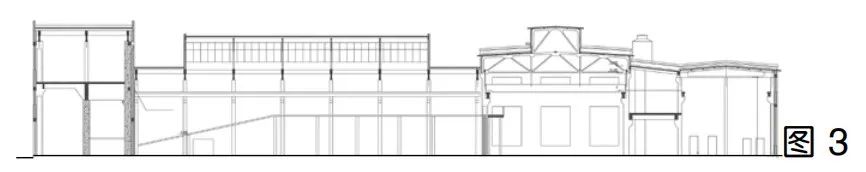

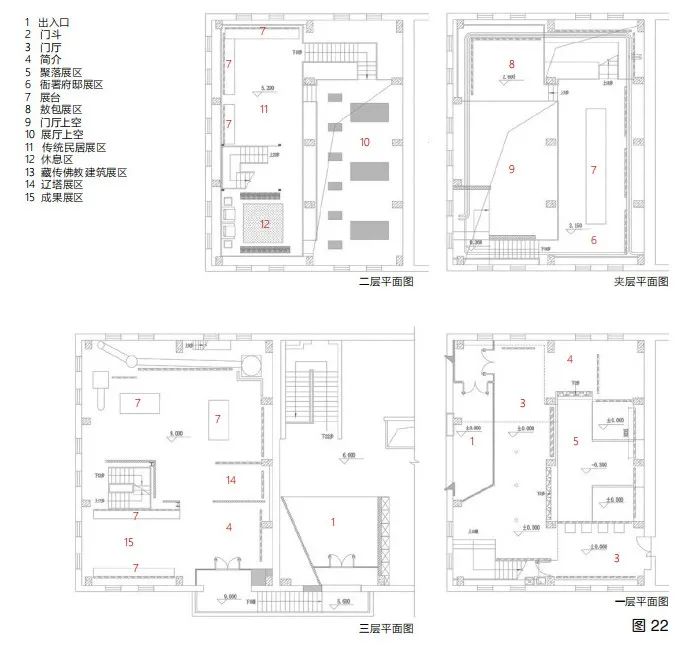

厂房原有面积约为 2 511 m2,主体为一层的空间,局部二层,高度约为 15 m,主要有四个厂房车间构成,形成内部庭院(图2,图 3)。在初次(一期)改造中,1 号厂房为独立车间,空间尺度、视线、音质与报告厅的设计需求完美契合,故保持其整体结构原有状态,改造为报告厅与物理实验室。2 号厂房高度为 15 m,较高天窗纳入的自然光为美术教室提供了良好的教学环境,在其中设置夹层,形成三层空间,二层为评图空间,三层为美术教室。3 号厂房可视为天然的建筑学专业教学空间,高大的空间为专业教学的实体建造提供了足够的高度,南侧形成三层专业教室与多媒体教室,北侧为行政办公空间。4 号厂房在保持原有结构、设施构建与材料的基础上,增设夹层,形成沙龙空间,用于活动交流(图 4,图 5)。

图2 原有厂房测绘平面图

图3 原有厂房测绘剖面图

图4 建筑馆一期总平面图

图5 建筑馆一期、二期、三期整体鸟瞰图

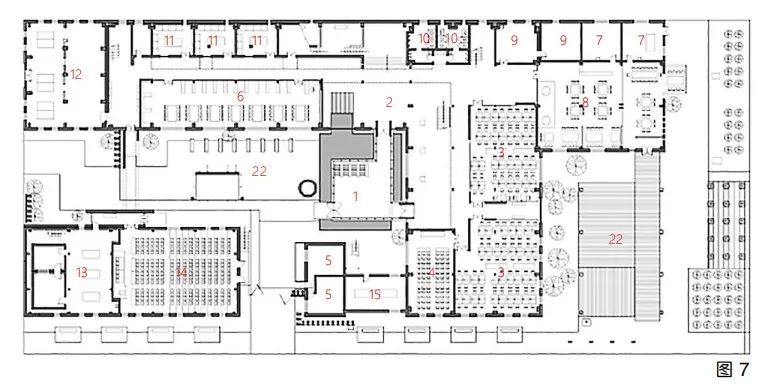

建筑馆的改造过程包含三个阶段:改扩建设计一期完成时间为 2009 年,二期完成时间为 2013 年,三期目前正在进行中。自一期至三期不断演进,持续十余年。一期奠定了之后改造的基础,并提供了改造设计的开放性与适应性,形成动态的改造策略(图 6 -图 17)。

“不确定”的再生设计即是在这样一个初步判断的基底上展开的。

图6 一期西侧入口

图7 建筑馆一期一层平面图

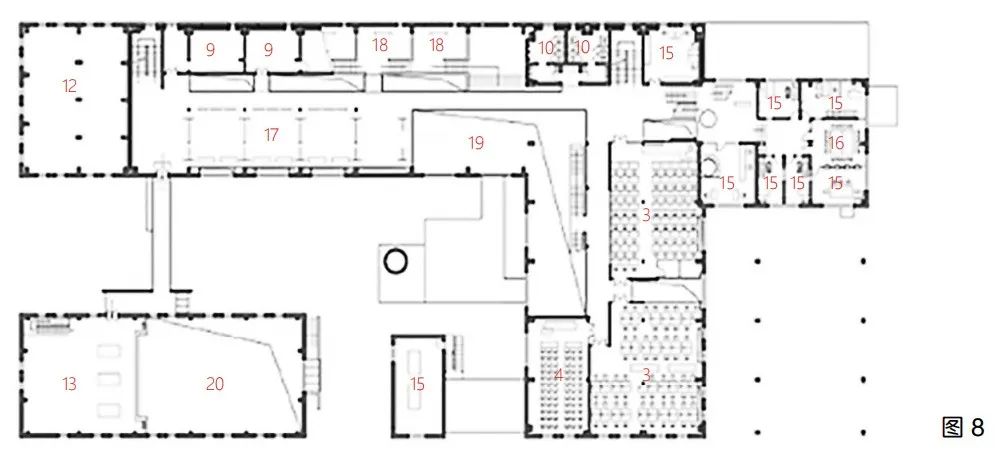

图8 建筑馆一期二层平面图

图9 建筑馆一期三层平面图

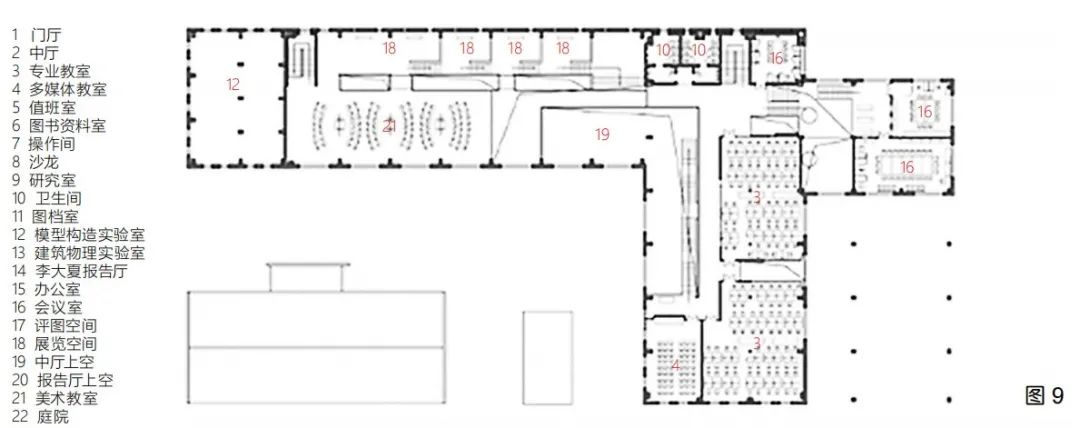

图10 建筑馆一期南北剖面图

图11 建筑馆一期东西剖面图

图12 建筑馆二期西侧外部空间

图13 从西北侧看一期与二期关系

图14 一期专业教室南立面

图15 一期南侧入口

图16 一期改造后从门厅看外部庭院

图17 一期加建的玻璃门厅

2 不确定的功能重构

既有建筑新功能的置换过程是有效认定其遗产价值的重要方面,更是合理选择更新策略的首要依据。通常,新的功能既非简单重构,亦非粗暴置换,在分析研究的基础上,需根据具体情况具体对待。建筑馆的改造设计在解读新功能属性的前提下,以一种“不确定”的再生策略操作相应的重构和置换方式。在这里,“不确定”的概念与目标指向多义性与灵活性。

2.1 属性多义解读

建筑馆在改造设计过程中,始终强调功能的多义性与不确定性,教学、交流、展示及科研等功能存在着并置与交叠(图7 -图 9)。专业教室需要确定的容量与空间来满足教学要求,但在设计中,并非以严格封闭的空间呈现,而是打破相邻教室之间墙体的封阻,运用“虚”的垂直空间相隔,在某种意义上实现了不同教学年级之间的交流。专业教室的功能属性变得不再具有确定性,交流与教学之间产生多义解读。当人们通过玻璃门厅进入三层通高的中厅,开放空间被赋予了多义的功能,既可作为活动开幕的现场,又可作为师生交流的场所,抑或成为参观拍照的取景之地(图 18)……其多义性并非是以大空间的“通用”来满足使用功能的变换,而是针对不同的功能需求,人们的行为也在变化。此种效果并非设计之初的刻意之为,而是空间本身的特性在使用之中得到了充分发挥。或许建筑遗产的魅力及价值就是在不确定性中得以体现。在实际的专业教学中,评图、展览与教学功能往往相互转换,设计将西侧二层改造为专用展览与评图空间;东西向直跑楼梯北侧的扩展平台承载着休憩与展览的功能;西侧三层的美术教室则兼具教学、展览及评图的功能(图19)。同时,作为东西两侧空间之间相互联系的“桥”,既起到交通联系的作用,又在特定情况下用于作业展示。

图18 开放的中厅空间

图19 二层展览空间与三层美术教室

2.2 功能灵活置换

在改造设计中,功能的合理置换是关注的焦点之一,包括以现有条件进行有效转化及从发展角度进行灵活的功能置换等。改造初期至目前,功能的置换调整主要表现在从专业教室到研究单元、从多媒体教室到图书阅览室、从模型与构造实验室到博物馆的转换等(图 20)。随着增加教学空间的需求,专业教室移至建筑馆北侧扩建的二期工程,将原有东侧二、三层的专业教室空间重新划分,形成不同容量与布局方式的研究单元,供教师开展科研工作,这一过程是教学功能向科研功能的一次转变。将一层中厅东侧原有的多媒体教室与专业教室进行重构,形成更具专业特色的图书馆,满足读者对开放式阅读和小组讨论的需求(图 21)。

图20 内蒙古传统建筑博物馆内部空间

图21 三次改造后的图书馆阅览空间

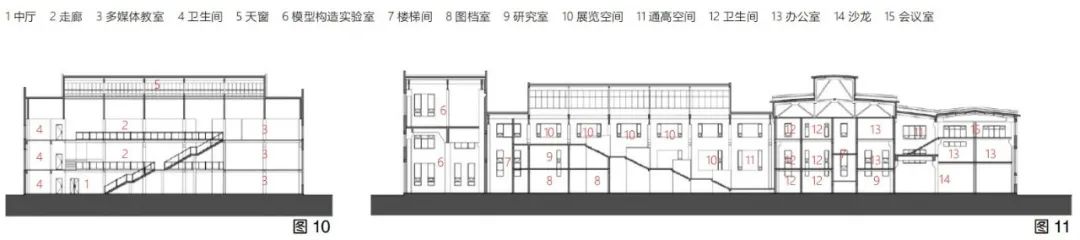

模型与构造实验室向传统建筑博物馆的功能置换可称为不确定功能重构的一个典型范例。这部分在初次改造前是个大空间,有两层,在改造中设置夹层,保留原有的锻造设备,在使用过程中因功能需求,在夹层之间再作分层,加建楼梯。在2020年,这处空间的功能又一次发生变化,以建筑博物馆的新身份出现。在前几次改造基础上,建筑博物馆以串联的空间组织、连续的叙事方式将内蒙古不同类型的传统建筑以“单元”的形式逐一展示,不同空间单元的高度因展品不同亦有所变化,楼梯方向的转变以及梯段长度的不同,增加空间的体验感。参观者既可以从博物馆西侧底层入口由校园直接进入,亦可从三楼美术教室的西侧进入,两个入口标高之间的差异强调空间在垂直方向的丰富体验(图 22)。

图22 内蒙古传统建筑博物馆平面图

以上对空间功能的多义解读以及建筑在使用过程中不确定的功能重构,对于建筑遗产“永续”保护提供弹性可能,一方面,同一空间在不同时段承载不同功能;另一方面,不确定的功能重构,因使用需求的改变而进行不断的灵活调整,功能在置换过程中激发原有空间新的空间体验。

3 不确定的空间演绎

空间体验作为建筑设计的核心问题,也是建筑馆改造过程中重点关注的维度。在空间操作过程中,尝试以一种新的理解方式在原有空间界面、尺度与现有空间需求、体验之间实现融合与碰撞。设计从路径和界面处理两个方面来表达空间的不确定性,以人的日常生活与自由行为选择为主,弱化指向性的空间导引,以适应新的群体或个体的使用需求。

3.1 路径模糊设计

在传统的空间操作中,通常强调空间抽象性及功能明确性,而基于人的复杂行为的漫游组织则注重人类空间的模糊性与复杂性。伊东丰雄将传统的空间认知解释为“因突出空间组合的科学性与客观性,只讲原则不讲人性的建筑认知”。

在建筑馆改造中,我们设计了“两梯两桥”作为主要路径。两部直跑楼梯,分别位于主体建筑东西两部分空间、呈南北向和东西向布局,完成丰富空间关系中不同标高层面之间的转换,形成具有趣味性的路径空间。两座桥,外部的桥将西南侧相对独立的报告厅与主体建筑相连,内部的桥则在主体建筑内部东西两侧空间之间建立联系(图 7 -图 9)。直跑楼梯中的梯段和梯段平台组合形成“线”与“点”节奏的变换,梯段平台具有促使运动停顿与提示方向改变的作用,使人产生不确定性的空间感知。建筑馆东侧的南北向直跑楼梯以钢栏杆与石板踏步组成,两种不同材料结合的构成方式呈现轻盈、通透的路径空间形式,楼梯作为通往专业教室的主路径,梯段中的平台联系着不同层面的教室,二层平台作为主路径节点,成为三个方向人流相遇的场所(图 23)。西侧的东西向直跑楼梯则以低矮砖墙作为限定要素,自东向西逐渐抬升,楼梯南侧的两个平台开口对接二层展厅与三层美术教室,北侧则是形成四个开口,延展出四个兼具休憩与展览的空间,楼梯两侧的不同标高关系创造了空间的不确定性以及行为的复杂性(图24)。连接南侧报告厅与北侧二层展览空间的桥作为虚界面,将内部庭院与建筑馆西侧的入口空间以“弱”分隔的方式划分,人们在没有顶的桥上观景与停歇,这里成为聚集的场所(图 6)。海德格尔通过“桥”的意义来阐释场所与路径的关系,桥就是一个景框,展现了穿越者,也向穿越者展现了桥周围的世界。此处桥形式的模糊处理使得空间的解读也变得相对不确定。建筑内部的桥与东西向直跑楼梯在二层并置,人在桥上行走时,视线在运动的前进方向形成不同焦点,可达与可见形成的不一致性依然体现着空间体验的不确定性。

图23 南北向楼梯

图24 东西向楼梯(自上向下看)

3.2 界面消解处理

在当代建筑空间设计中,建筑师往往运用透明材质使建筑内外不再有明显的视觉界限。在建筑馆改造设计中,针对原有建筑结构与空间特性,运用透明与半透明的界面表达原始场所与使用现状的对话关系。无论是建筑内外空间交融还是内部空间组织,都将“小空间”与“大环境”进行融合与转化,运用视觉界面的消解来探讨空间之间的模糊性与不确定性。

在改造设计中,以透明的玻璃、半透明的“U”型玻璃以及轻盈的钢栏杆作围合材料来消解视觉界面,弱化空间的封闭性,激发日常交流与互动行为。建筑入口改造的具体操作,是在原有建筑体量围合的庭院东侧置入玻璃盒子,作为扩大的门斗,既承担御寒之用又承担着等候、交流的功能,玻璃的通透将院子内的景观及发生的行为纳入室内,形成生动活泼的画面;环绕门厅的外侧周边设置水池,光线在玻璃与水之间的折射与反射形成丰富的视觉感知,在某些时段视觉上的界面完全消解(图25)。在建筑内部的空间分隔上,以半透明的“U”型玻璃作为主要界面之一,“U”型玻璃可阻挡外部视线的干扰,但借助人的完形感知又可呈现片段化信息,从而获得界面另一侧大致的整体情景,表达着空间的通透性与模糊性(图 26)。

图25 入口中厅透明玻璃界面

图26 钢栏杆与玻璃的界面

原有厂房因工业流程的需要,在楼板间开小洞传送工业用料。在改造设计中,保留此类小洞,使用透明玻璃替代混凝土作为楼板,人们走在上面不经意间会有惊喜。钢作为改造设计的主要材料,不仅被用来辅以结构的支撑、唤醒工业建筑的历史记忆,还被用在走廊与楼梯界面的处理上,不同比例尺度和分隔划分的钢栏杆增加空间的通透效果,消解了界面的封闭性。

一方面,路径的模糊处理预示无数次使用方式都是前一种使用的微妙调整;另一方面,界面的模糊处理方式,是在尝试以消解封闭性来体现当代建筑空间的特质。界面和路径呈现的模糊性与不确定性,促成原有工业建筑空间与当代新功能、新体验的融合,在空间层面上为建筑遗产的“永续”提供保障。

4 不确定的环境共生

对一个工业建筑所占有的区域来讲,保护和复兴到底是针对工业遗址,还是针对城市或者环境呢?是建筑馆改造需要直面的问题。笔者认为,如何在设计中体现建筑遗产与环境的融合是至关重要的。以确定方式还是开放方式使其与环境共生,需要慎重选择与考量。建筑馆的更新改造过程更倾向于后者,设计仍以不确定的方式来回应建筑与环境的共生,无论是原有建筑与周边环境的关系,还是与因使用需求扩建的体量之间的关系,都强调以建筑馆为中心的自然生长状态和不确定环境的共生关系。

4.1 环境自然共生

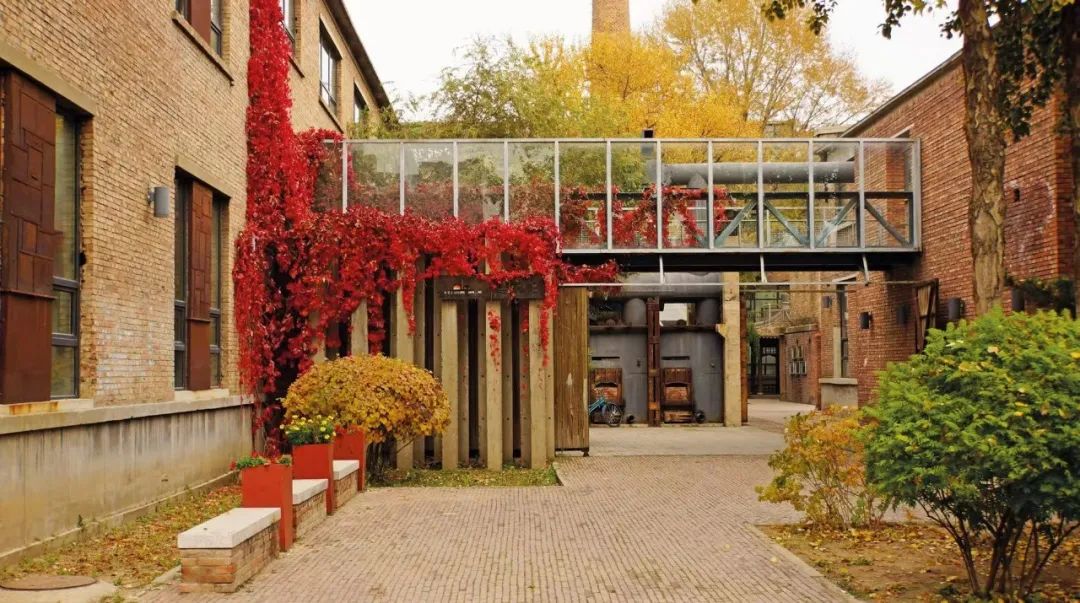

设计以一种自然的、生长的方式来处理建筑馆与环境的共生关系,有些共生关系是改造之初预设的结果,有些则是在建筑馆的历时发展过程中逐渐生成的,但预设与生成的过程都体现着不确定性。在室外广场,原厂房遗留的裸露结构、可移动的废弃工业机械装置、爬墙植物等都因时间与事件的变化不断“生长”,与建筑形成自然共生状态。室外广场是位于建筑馆东部的一个边院,原为配置吊车与输料的空间,改造前是被浓郁的树木和裸露的框架占据的下沉空间,将此处设计为连接建筑内外的中介空间,其结构类似树枝暗含着生长态势。以台阶联系下沉广场与路面,在梁架间设置木地板作为室外演出或交流的“舞台”(图 27),与北侧沙龙的入口相接。在后续发展过程中,在与沙龙连接处设置了一个建筑史课程教学的道具——垂花门,这种看似随意的植入,体现着空间改造的不确定性与适应性。因梁架本身的结构性与空间感,常常作为教学中设计课的场地,学生将 1 ︰ 1 的模型与梁架并置,加强了学生对建筑与环境共生的意识。原有厂房废弃的机械装置成为一种特殊构件,除了保留建筑内部与结构紧密关联的部分,我们将其他可移动的装置作为建筑馆与环境共生的媒介,或被放置于草地中作为景观雕塑,或被放置于道路旁,以“虚置”的方式体现建筑馆与周边环境的融合(图28)。此外,原有的古树与新栽的植物附着于建筑表面或穿插于建筑之间,尤其是爬墙植物覆盖的建筑馆南侧墙面,随着一年四季的罔替,这些植物颜色也在变化,其密集程度与长势体现出岁月的光阴感。随着时间的推移,这些爬墙植物以自由生长的方式依附于建筑表面,所形成的环境特质也会给人以不确定的空间感受(图 29)。

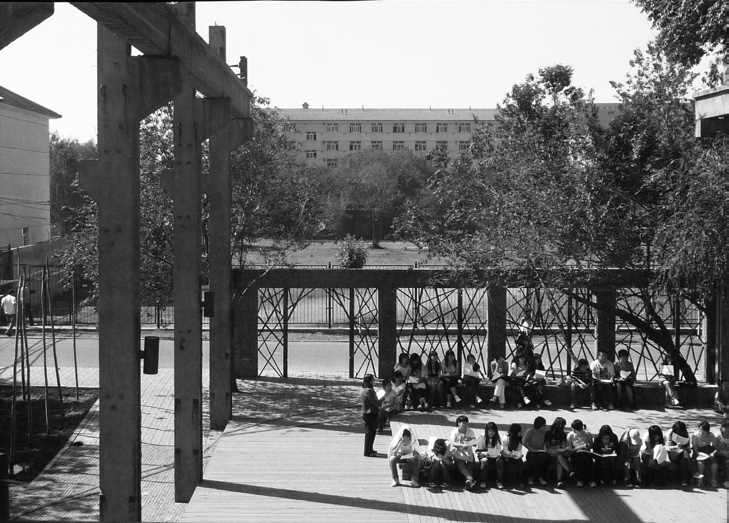

图27 室外广场与建筑关系

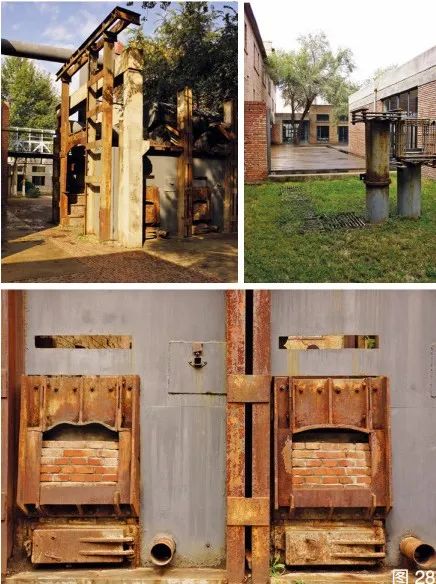

图28 “虚置”的机械装置

图29 爬山虎与建筑关系

4.2 体量适宜生长

建筑馆的改造不仅仅局限于自身的雕琢或内部更新,随着学校学科与专业的发展以及现状、功能的需求,决定在旧馆(2009年改建的建筑馆一期已被称为旧馆)的北侧扩建一栋以设计教室为主要功能的建筑,可被视为建筑馆的有机延续。在扩建过程中,经过动线过渡、机能延续以及空间同构等考量,用玻璃连廊将旧馆与扩建建筑的五层体量联系起来。通过旧馆门厅与中厅穿过玻璃连廊到达新馆,形成动线的延续。改造中,在旧馆与新馆之间也自然形成了若干庭院(图 30),使新馆体量生长与旧馆及其环境相适宜。

图30 建筑馆一期与二期围合成的西部庭院

从总体布局上来讲,新馆是整个建筑馆改造的二期工程,位于旧馆与另一车间改造的消防实训中心之间。2020 年,因学科与专业发展,决定在消防实训中心的北侧建造建筑实验创新中心,这座建筑是全新的建构,但通过路径的营造,仍是建筑馆的一种延续,可视为建筑馆的三期过程,目前尚在建设中。建筑馆的整体改扩建随着时间的推移,形成一期、二期、三期的序列,但这三个时期的设计与策划并非全部的、自上而下的规划,而是在改造设计中,因使用条件改变逐渐形成,建筑体量也以不确定的方式生长(图 31)。在某种程度上,二期与三期又会影响一期的使用状况,促使一期进行新的改造,相互影响的动态设计需要我们以具体的操作来回应与平衡整体关系。在今后的某种条件下,现有的体量关系仍会发生改变以适应新的空间需求,“再生”仍将继续。

图31 建筑馆一、二、三期整体平面图

旧馆与周边环境的关系和因需而变的两次扩建在时间维度上的不确定性,表现了建筑遗产“永续”保护的另一视野:一方面,自然而然地与环境共生即意味着一种永续顺应;另一方面,扩建生长过程强调的适宜更是应对建筑自然发展规律而体现出的一种永续思想。

5 小结

内蒙古工业大学建筑馆建成至今已有十余年,在此期间又相继扩建了二期与三期,若干年后或许还会以更新的功能扩展,以一种永续性的方式联系着工业建筑的记忆与今后“某种使命”的希冀。在建筑改造初期直至当下,我们一直以“自下而上”的改造设计方法与态度使原有工业建筑遗存得以再生。回想建筑馆一期刚落成时,专家们在由《新建筑》杂志社组织的一次品谈会上提出了意见与建议,我们在这十余年间以“慢”的、“平实”的方式进行回应与调整。在工业遗产保护与利用过程中,始终坚持以一种有机永续的方式进行,可以认为是打破静态保护方法的一次尝试。提到“平实”,这也是我们对待建筑一贯的设计观和操作策略,在建筑遗产的再生设计过程中,平实的出发点和策略,是以适宜和诚实的态度对待再生对象而自然成为建筑遗产“永续”保护的操作表现。在建筑馆功能重构、空间演绎以及环境共生上,自然和适宜的走向是一种确定,但实现它,在具体的设计策略上却是一种“不确定”。(End)

作者简介:

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):“不确定”的遗产再生策略 ——内蒙古工业大学建筑馆改造设计再思考

规划问道

规划问道