【作者简介】

韩咏淳,华南理工大学建筑学院,硕士研究生

王世福,华南理工大学建筑学院,亚热带建筑科学国家重点实验室,教授

邓昭华,华南理工大学建筑学院,亚热带建筑科学国家重点实验室,副教授,通讯作者

提要

城市中心滨水区向来是城市空间品质和形象活力的代表性区域。尽管区位景观优越、交通条件良好、城市功能集约,但其城市活力与空间形态仍然可能存在不匹配的现象。试图实证这种不匹配的现象,并探讨其背后空间品质的影响机制。以广州珠江滨水区为例,基于熵权法客观赋权预测滨水空间形态对城市人群的潜在吸引力,利用局部空间关联的方法识别滨水活力实际值与预测值的空间匹配关系,并进一步识别活力与空间品质的相关性。研究初步验证城市中心滨水区的活力与空间形态的潜在吸引力存在局部失配,通过目标空间的识别可以发现,该现象与功能性合理的系统品质如步行可达、绿化适宜、设施支持、尺度合理,以及使用人群的感知品质如安全性、舒适性、景观愉悦性等相关,为城市中心滨水空间功能完善和品质提升提供依据。

关键词

城市活力;滨水区;局部空间关联(LISA);空间品质提升

(全文刊登于《城市规划学刊》2021年第4期)

城市中心滨水区集地理优势、人文积淀、景观特色为一体,其规划管控与空间品质提升一直是城市规划研究的热点问题(王建国,等,2001;Hagerman C,2007;Mostafa L A,2017)。近年来,国家政策(中共中央,国务院,2016;住建部,2017)明确指出要加强“生态修复”和“城市修补”,实现公共空间“城市功能修补”和“环境品质提升”的任务目标。在此背景下,城市中心滨水区应该从追求“量变”到“质变”,从而实现从“增量扩张”到“存量优化”的转型发展。

城市空间活力是一种基于城市空间形态的特征及其背后社会活动的同构体(Ye Y,等,2018),其本质是满足人的内生性需求,是人对城市功能的服务接收,及对城市空间的品质感知。1960年代以前,受功能主义影响,公共空间缺乏人性化设计,随后以简· 雅各布斯(Jacobs J, 1961), 凯文·林奇(Lynch K,1981),唐纳德·阿普尔亚德(Appleyard D,等,1987),扬·盖尔(Gehl J,2002),威廉·H·怀特(Whyte W H,2016) 等为代表的西方学者,围绕“何种城市形态能够在保证城市高效运转的同时,兼顾生活品质与城市活力”等议题展开了广泛而深入的讨论。

尽管相关研究具有理论及实践指导意义,空间品质的综合性导致其界定和测度的困难,针对滨水区品质提升和活力营造的研究仍以质性研究为主。早期的实例研究集中于城市滨水区复兴的成功经验,而后滨水区活力营造的研究包括:相关规划要素的梳理,空间营造评价指标体系的建构,活力的测度与关联因素分析(张庭伟,1999;周广坤,等,2020)。

空间品质作为反映市民对城市空间综合需求形成的评价概念,不仅体现在城市空间各组成要素“量”的方面,更体现在“质”方面对城市人群和城市社会经济发展的适宜程度(周进,2005;龙瀛,等,2019)。位于城市核心地段的滨水区相比其他滨水区,拥有优越的区位、良好的交通条件以及紧凑发展的空间形态,具有较强的功能导向(王一,等,2008;Wu J,等,2019a;王伟强,等,2020),是滨水活力在“量”上的基本保证,反映滨水区对人流量、活动量的潜在吸引力,在认知中往往应表现为高城市活力。然而,城市中心滨水区的实际活力存在与一般认知和预测的错配,这一现象与城市空间的“质”息息相关。尽管在活力关联因素分析中,“质”被识别为相对次级的影响因素,但它在很大程度上影响着居民是否愿意亲水进行活动,以及强功能导向的滨水形态能否充分发挥其潜力。现实中存在着微观品质影响下,城市公共空间利用率与形态的功能强度导向不匹配的现象(黄珍,2014;Wessells A,2014;Meng Y,等,2019;Wu J, 等, 2019b;童明, 等,2021),即在“量”的表征上,具有强功能导向预测应为高活力的城市中心滨水区,未必表现为高活力;或者在“量”的表征上,具有弱功能导向预测应为低活力的新兴滨水区,逆向表现出高活力。

然而,既有研究对该现象的实证较少,且存在以下倾向:①内容上,仅集中探讨相关要素对滨水活力的影响,而不是将“量”和“质”分层次进行递进式的机制研究,往往在结论上难以甄别对活力影响相对非主导,但更能体现美好人居的品质要素;②方法上,通常在不考虑邻近影响的情况下使用定性和非空间统计方法,因而忽视城市功能和活力倾向于在空间上聚集和关联的特征(Xia C,等,2020)。而局部空间关联方法的引入(Anselin L,1995),能测度双变量在空间分布模式上的相似性,识别异常的失配空间,从而支持对不同发展程度的城市滨水区如何受空间品质影响进行研究,最终使活力提升策略的提出更具空间针对性。

因此,本文旨在验证活力与一般预测存在错配,识别错配的目标空间并解释错配原因。“质”对城市滨水区活力影响机制的探讨从三个层次进行相互验证:①从整体上初步验证活力的时空分布及与滨水区发展程度的关系;②基于熵权法客观赋权,预测滨水区在“量”上的潜在吸引力,与实际活力进行局部空间关联,识别活力实际值与预测值的空间匹配关系;③对不同滨水单元进一步研究次级影响因素(即“质”的表征) 与滨水活力的相关性。通过三者之间的相互印证,从功能完善和品质提升两方面讨论城市中心滨水区的活力营造策略。

1 研究范围及数据

1.1 研究范围

广州“因水兴城”,在长期的城水演进中,主城区珠江沿岸是城市发展的脉络,拥有得天独厚的区位、交通优势,引领着要素集聚,具有很强的驱动力。然而,要建成世界级一流滨水区(广州市人民政府,2020),在空间品质塑造方面仍有较大差距(赵民,等,2001;邢谷锐,等,2018)。

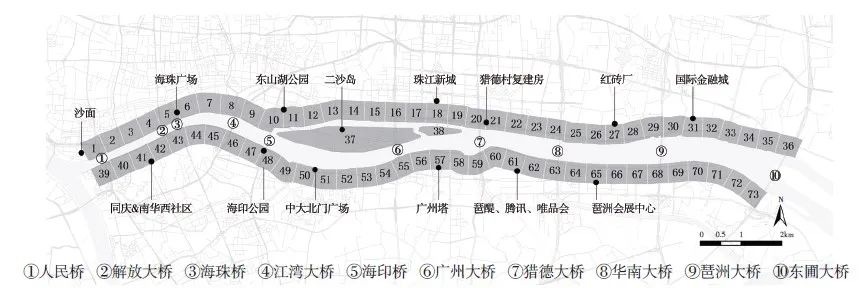

研究区段起于人民桥,止于东圃大桥,全长约17.5km,沿岸发展差异显著。既有研究中滨水区陆域延伸范围为500m或1—2km不等(张庭伟, 等, 2002;Jim C Y,等,2006;刘颂,等,2021),但都强调与水体存在视觉、心理上的紧密联系,存在行为诱导性,条件允许的情况下边界应与市政道路一致。本文结合城市水体的最佳视觉与感知距离,以及周边实际道路特征,选取研究区段沿岸线外侧500m缓冲区作为研究边界,不与市政道路完全一致。为便于不同截面空间特征的精细反映,以及后续指标的构建与量化,基于街段的均好性,以400—500m左右为标准(约为周边街区尺度大小) 对研究范围进行划分,共获得73个研究单元(图1)。

图1 研究范围

1.2 数据

本文数据主要包括城市数据团(https://www.metrodata.cn) 提供的城市热力及建筑数据,国家地球系统科学数据共享平台的水系数据,采集自Open Street Map的道路数据、大型地图网站的POI数据和绿地数据,以及现场调研补充的微观环境特征数据。

2 研究方法

2.1 指标构建与量化

2.1.1 滨水区活力测度

选取典型工作日和周末全天多时刻热力数据,以从整体上了解活力的时空分布特征(吴志强,等,2016);计算热力在各个滨水单元的均值,作为后续分析的活力数据。

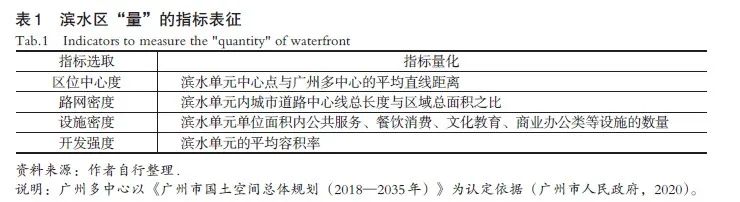

2.1.2 滨水空间在“量”上的表征

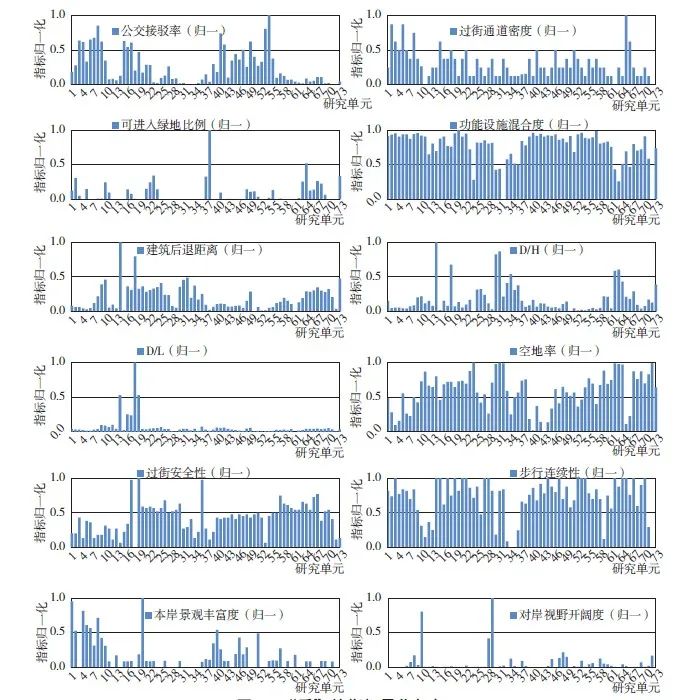

城市空间活力营造的形态要素提炼,可总结为街区、路网密度,开发强度、建筑密度,功能强度及混合度等空间指标(童明,2014;陈映雪,等,2014;叶宇,等,2016),是活力在“量”上的基本保证,体现滨水区对人流量、活动量的潜在吸引力。在既有文献阅读、实地反复调研的基础下,选取区位中心度、路网密度、设施密度和开发强度四个指标(表1),对73个研究单元量化后进行归一处理(图2)。

图2 “量”的指标量化与归一

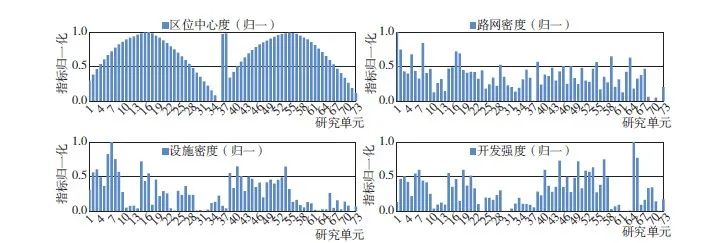

2.1.3 滨水空间在“质”上的表征

空间品质的综合性导致其界定和测度的困难,既有理论和实证对城市空间“质”的解构方式各不相同,但大致可以归纳为以下三种方式:①不同经济条件或建设标准下的城市环境物理品质,②体现空间构成要素特征和服务水平的功能性合理的系统综合品质;③强调深层次心理需求的使用人群的感知品质(龙瀛,等,2019)。

城市环境物理品质是微观的空间特征,步行道材质、景观植被、城市家具、照明系统、公共卫生程度等选用都会对人的活动产生影响。本文对此的讨论主要结合实地调研进行,以质性补充为主。

功能性合理的系统品质,是保证功能合理及满足需求的外延性品质,通过空间构成要素的特征和服务水平来反映,包括步行可达、设施混合、界面连续、尺度恰当、绿化比例适宜等(Southworth M,2005;卢济威,等,2016;李萌,2017;李苗裔,等,2018)。

使用人群的感知品质一般通过主观调查或网络评价获得,可能与个体的社会、文化、经历等背景相关,但基本上都强调安全性(王兰,等,2018)、舒适性、景观愉悦性(赵烨,等,2014) 等集体化心理需求。

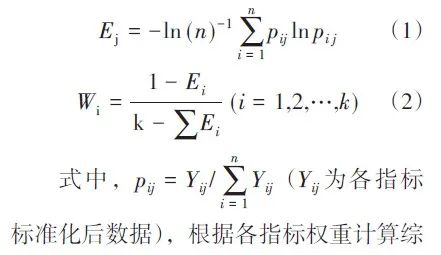

本文基于数据可获取性、定量分析可操作性,对品质指标选取与量化如表2,图3所示。

图3 “质”的指标量化与归一

2.2 研究方法

首先,利用熵权法客观赋权并建立活力预测模型,该预测基于滨水空间在“量”上的表征,预测值为潜在的活力,而城市热力反映最真实的活力。相比定性和非空间统计方法,双变量的局部莫兰指数可以检测空间状态离群值(Anselin L,1995),由此识别活力真实值与预测值的四种空间匹配关系:在滨水空间“量”上的表征显示出强功能导向,预测具有高活力,实际上表现为高活力(HH)或低活力(HL),以及在滨水空间“量”上的表征显示出弱功能导向,预测具有低活力,实际上表现为高活力(LH)或低活力(LL)。最后,HH和LL单元在“量”的表征对活力可能具有主导作用,需要进一步判断其活力是否与滨水空间的“质”相关;HL和LH单元的活力实际值与预测值存在空间失配,初步推测为其品质因素的影响,需要进一步判断是哪些品质要素与活力相关。

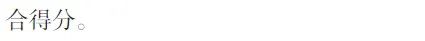

2.2.1 基于熵权法客观赋权预测潜在活力

熵权法根据各指标变异程度,即利用各指标熵值所提供的信息量大小计算并修正指标权重,是一种客观赋权方法。公式为:

2.2.2 利用局部空间自相关识别活力预测值与实际值的空间匹配

识别该潜在吸引力与实际活力之间的不匹配,公式为:

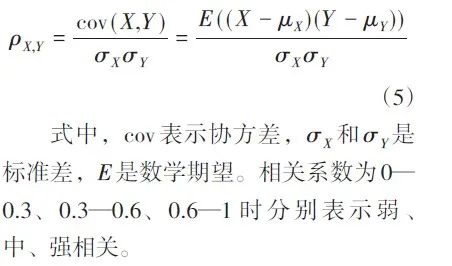

2.2.3 分类型进行滨水空间品质与活力的相关性分析

利用皮尔逊积差相关系数,分别识别四种类型的滨水单元内,品质特征对滨水空间活力的影响。公式为:

3 研究结果

3.1 滨水活力的时空间特征

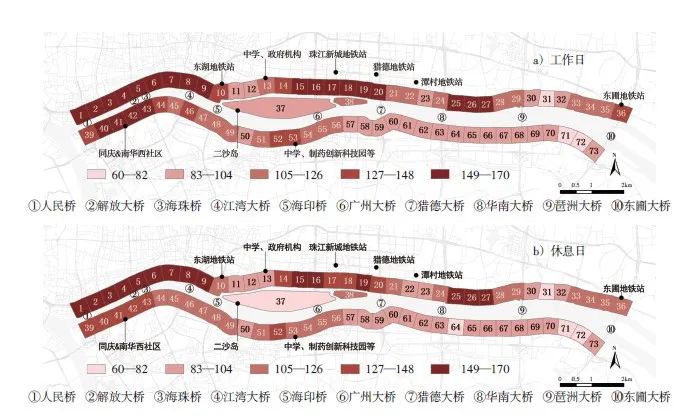

空间上,研究范围内北岸活力明显高于南岸、西侧活力高于东侧:高活力集中在路网密集、功能强度较高的老城和珠江新城;国际金融城、琶洲新城等新城建设尚未成熟,路网密度小、功能强度低,是活力的“洼地”。时间上,研究范围工作日的活力稍高于休息日,体现在城市高等级道路及跨河桥、地铁站附近。该区域商务、办公等写字楼较多,而供休息日出行的游憩或消费场所相对较少(图4)。

图4 滨水单元活力的空间分布

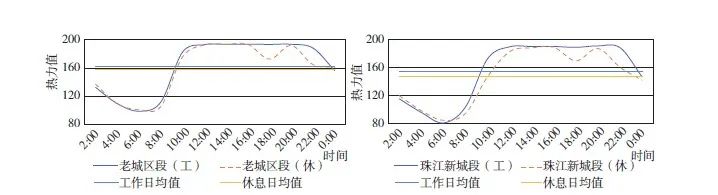

此外,对活力较高的老城区段(滨水单元1—6) 和珠江新城段(滨水单元16—20) 分析发现,其活力在工作日具有明显的早晚高峰特征,老城区段的早高峰时间较早且起伏平缓(图5)。以上现象说明,城市中心滨水区活力总体特征与滨水区的区位、交通条件以及设施密度、开发强度密切相关,与市民的必要出行活动基本吻合。

图5 高活力滨水空间的活力特征

3.2 滨水单元的活力预测及聚类分析

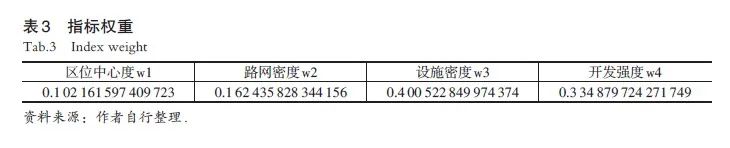

熵权法获得区位中心度、路网密度、设施密度、开发强度的权重(表3)。设施密度对滨水活动的吸引能力最大,其次是开发强度,最后是路网密度和区位中心度。

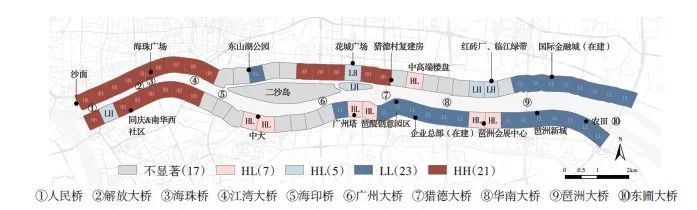

计算各个滨水单元功能强度导向对市民的吸引潜力,并与实际活力进行局部空间关联分析。结果初步验证部分单元的活力与功能强度导向存在空间不匹配(图6)。

图6 滨水单元局部自相关

HH滨水单元集中于老城中心区及城市中央商务区,LL滨水单元集中于衰败的工业码头、厂房,新城在建用地,郊区农田用地。LH滨水单元包括城市新中轴线重要节点,以及老旧小区的滨水公园、广场。HL滨水单元包括高校和企事业单位等封闭大院,非人性化尺度的城市地标,临江商品住宅区和酒店,以及非展会期间未能充分使用的大型国际会展中心。

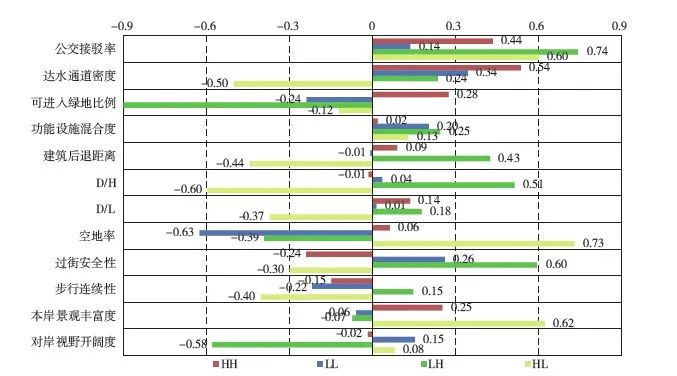

3.3 滨水单元的空间品质与活力的相关性分析

基于滨水单元的类型划分,对各类型滨水单元空间品质与活力的相关性进行分析,结果显示(图7),公交接驳率、功能设施混合度始终为正向关联因素,其他指标在不同滨水空间的相关性表现不同。值得注意的是,可进入绿地比例仅仅在西侧老城区及城市新中心区表现为正向关联因素,初步反映绝大部分滨水公园、绿地“大而不当”,尚未充分发挥其外部性的现实。结合实际调研发现,对活力有提升作用的主要为与老城区日常休闲紧密相关的市民公园,以及极少数靠近中心区对外来游客具有吸引力的临江带状公园。

图7 不同品质指标与活力之间的相关性

沙面到海印桥段依托城市纪念性轴线和城市新中轴线,形成相对成熟的一河两岸式城市架构,空间上几乎都表现为HH滨水单元。这些滨水空间承载着老城区市民的日常就近活动以及外来游客的节假日聚集行为,但其品质表征与活力均没有强相关,“质”方面相对主要的贡献因素为:达水通道密度、公交接驳率。实地调研中可见局部滨水段硬质铺地起翘、景观植被稀疏、休憩设施稀缺、公共卫生较差等,这一现象意味着高活力有时未必意味着空间的高品质,尽管该空间满足了特定人群的内生性需求而表现为高活力,仍需要必要的引导、干预及合宜的设计。东侧工业园区、港口、码头用地,新城待建用地、郊外农田等,是典型的LL滨水单元。这些滨水空间的品质表征也与活力几乎没有强相关,与HH滨水单元共同强化了“区位、交通条件以及设施密度、开发强度等‘量’的表征,是活力保证的基础”这一传统认知。

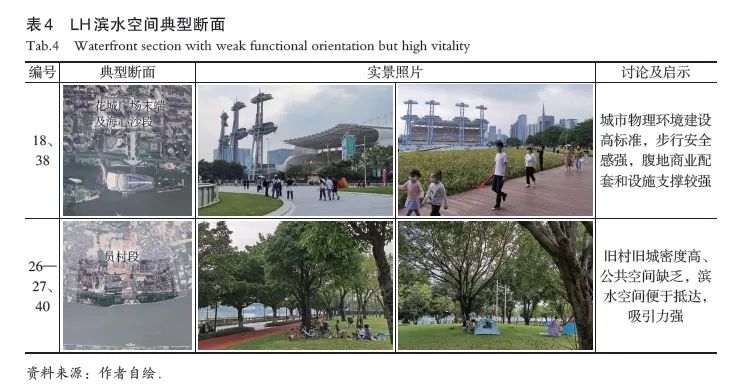

LH滨水单元包括城市新中轴线重要节点,以及腹地为低层高密度老旧小区的滨水公园、广场(表4)。这些滨水空间的部分品质因素与活力呈现出正向的中强相关,尤其验证了公交接驳率、开敞空间关系控制的重要贡献。具体而言:①滨水单元18是广州珠江滨水区的重要核心,尽管文化、体育设施云集且开发强度严格受限,但它代表了城市物理环境建设的最高标准。丰富的商业配套和设施支撑、强烈的环境安全感及舒适性,以及对岸城市地标形成的独特景观资源,显著提升了其城市活力。滨水单元38是位于江心沙洲的海心沙亚运公园,尽管交通相对不便,但丰富的活动策划、非赛事期间的全民开放,实现了公共空间受众及使用时间的最大化;②滨水单元26—27、40是区位中心度较弱的旧村、老旧小区、工业园等,其腹地环境质量较差且公共空间匮乏,因而空间开敞、便于抵达的滨水空间成为市民游憩休闲的重要场所。该现象再次验证活力的实质在于空间最大化满足使用人群的内生性需求。综上所述,弱功能导向预测应为低活力的滨水形态,未必表现为低活力。步行体验、设施支持、景观质量等空间品质的加持,以及城市空间对特定人群的集体化需求的适应,能在一定程度上逆向挑战相对较低的开发强度,不便的交通或偏僻的区位条件。

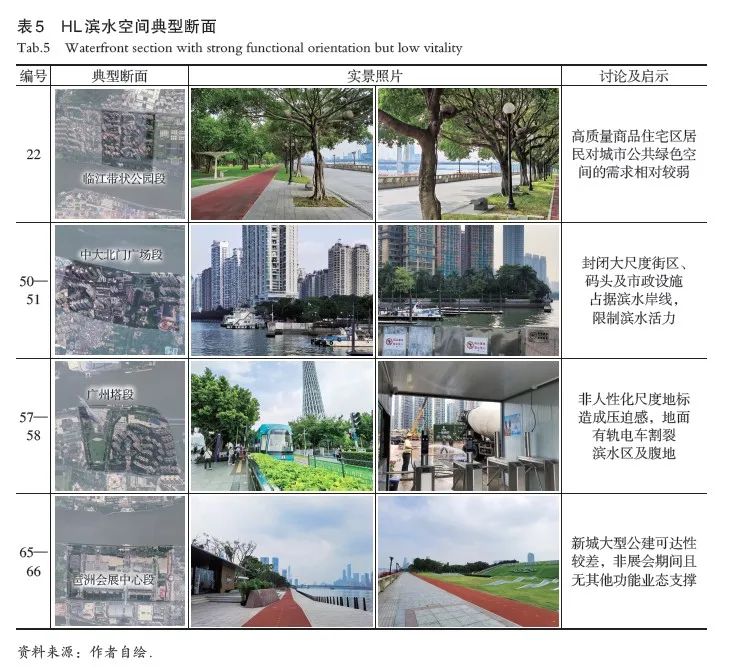

滨江商品住宅区、酒店,高校、机关大院等封闭街区以及琶洲会展中心,是典型的HL滨水单元(表5),尽管区位、交通条件具有优势,且发展相对紧凑,但城市活力较低,这与滨水权属私有化、公共性差,达水通道密度不足,滨水不亲水,尺度人性化考虑不周,错峰业态相对匮乏等原因相关。具体而言:①滨水单元22是区位较好的临江带状公园,也是珠江沿岸绿化改造的重要工程,更是广州第一个滨江公园,其腹地高质量楼盘云集,然而城市活力稍显不足。与滨水单元26—27、40比较发现,滨水公园、广场的腹地为旧村旧城的老旧小区或新开发的商品住宅区,会在活力上体现出显著差异。高品质空间不一定表现为高活力,使用人群的社会、文化、经济等背景也可能形成不同的审美偏好和心理感受,即使是相同的空间形态也可能表现出显著的活力差距;②滨水单元50—51是被住宅区、企事业单位等切割占据的滨水岸线,封闭的大尺度街区导致达水通道密度不足,此外轮渡、环卫等码头设施以及桥梁道路工程、沿线大型市政设施密布,对滨水活力限制明显;③滨水单元57—58是城市最重要的地标及其南广场,缺乏人性化尺度的考量,地面有轨电车导致步行的安全感和舒适性降低;④滨水单元65—66代表的是新城大型公建,可达性较差,且未充分考虑错峰功能安排。由此可见,在保证功能合理、满足需求的基础上,城市空间应有更高层次的品质追求,通过沿岸贯通、步行可达、功能混合以及人性设计等,充分考虑服务人群的内生性需求,最终促成滨水空间的高活力。

4 结论与讨论

活力作为市民对功能服务的响应和对微观空间的品质感知,其营造的关联因素复杂多元。受微观空间品质的影响,现实中存在城市中心滨水区活力与其区位、交通条件以及设施强度、开发强度等紧凑集约的空间形态不匹配的现象。然而,对该现象进行空间识别仍缺少实证研究。其次,许多研究对活力关联因素的分析,没有对主次要影响因素进行区分。因此,本文以广州珠江沿岸滨水区为例,提出以下研究问题:①滨水空间形态的实际活力与其基于“量”的表征预测的活力存在怎样的空间联系;②这种空间联系的错配空间在哪,如何受滨水空间“质”的影响。相比以往质性或非空间统计方法,研究过程中采用熵权法客观赋权、相关性分析以及双变量的局部空间关联方法,初步验证了滨水区活力与其潜在吸引力的不匹配现象,并对该现象进行主次要影响因素的递进研究。

研究表明,广州珠江沿岸滨水区活力与区位中心度、路网密度、设施密度及开发强度四者的潜在吸引力基本吻合,HH/LL滨水单元中活力与“质”的各项指标相关性弱,进一步形成相互验证。尽管如此,LH/HL滨水单元的识别,说明滨水区的“质”确实一定程度上逆向挑战滨水形态的“量”对人群的潜在吸引力。一方面,LH滨水单元中公交接驳率、开敞空间关系对活力贡献显著;另一方面,HL滨水单元中绿化、广场以及景观资源质量不佳,沿岸公共性差,功能混合度低,对活力造成明显限制。因此,本文在一定程度上回应并强化了城市规划的经典理论和传统认知:具有强功能导向的滨水形态是活力在“量”上的基本保证,是能催生系列必要性活动的底线,一定程度上体现滨水区对人流量、活动量的潜在吸引力。而预测活力与实际活力错配空间的识别初步验证了“品质”作为相对微观的空间表征,切实影响人“用脚投票”,甚至能逆向挑战滨水形态的“量”对人群的潜在吸引力。

进一步而言,高活力也未必意味着空间的高品质,高品质空间也不一定表现为高活力,由此带来的思辨是,活力的实质就是空间最大化满足人的内生性需求,而这种真实的内生性往往与使用人群的不同社会、文化、经济等背景以及审美偏好相关。即使相同的空间形态,也可能因不同的腹地人群对公共生态资源需求存在差异,从而表现出不同的活力特征。此外,针对广州珠江滨水区实证需要注意的是:①活力在工作日及休息日差异不大,甚至工作日活力略高于休息日;②可进入公园、绿地比例仅在西侧老城区及城市新中心区表现为正向关联因素,初步反映绝大部分滨水公园、绿地“大而不当”,尚未充分发挥其外部性的现实。

对规划师而言,城市中心滨水区活力建立在土地集约利用的基础上,这种活力体现为城市人群的必要活动强度,未必体现真正的人性化品质空间。要实现城市中心滨水区从追求“量变”到“质变”,应该为活力而规划,为品质而设计,尊重空间与使用者的关系,有意识地进行非必要活动的环境引导:①滨水安排低等级道路,利用达水通道和公交接驳,形成滨水至腹地的活力动线;②从蓝绿分计转变为蓝绿结合,重视滨水绿地以及公共开敞空间的品质建设,满足各类功能和活动需要;③结合腹地特征,重组滨水开敞关系,塑造有地方特色的滨水空间景观;④城市滨水空间沿岸贯通,确保公共属性,体现优质城市空间资源共享的社会公平性。

最后,本文单一使用热力数据反映活力特征,可结合扬·盖尔(2002) 对非必要活动、必要活动、偶发活动的定义,对人群活动进行传统调研加以补充修正,以更精确考察城市人群对城市滨水空间不同活动类型的响应,使品质提升更具针对性。

本文引用格式:韩咏淳,王世福,邓昭华. 滨水活力与品质的思辨、实证与启示——以广州珠江滨水区为例[J]. 城市规划学刊, 2021(4):104-111. (HAN Yongchun, WANG Shifu, DENG Zhaohua. Critique, Empirical Study, and Implications of the Vitality and Quality of Urban Central Waterfront: A Case Study of Guangzhou[J]. Urban Planning Forum, 2021(4): 104-111. )

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2020年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】滨水活力与品质的思辨、实证与启示——以广州珠江滨水区为例 | 2021年第4期

规划问道

规划问道