导

读

10月20日,由北京城市规划学会主办,北京城市规划学会城市更新与规划实施专业委员会和清华同衡规划设计研究院联合承办的“京华耕新谈——城市更新之北京行动”在北京市规划展览馆举办。北京城市规划学会城市更新与规划实施专业委员会主任委员、清华同衡规划设计研究院副院长兼详细规划研究中心主任恽爽作了题为《城市更新的初心与坚持》的主旨报告。

恽 爽

北京城市规划学会城市更新与规划实施专业委员会主任委员、清华同衡规划设计研究院副院长兼详细规划研究中心主任。

中国城市更新发展历程

回顾中国的城市更新,经历了城市更新的供给起步、增量发展和高质量发展三个发展阶段。在供给起步阶段,城市更新以政府重点推进危旧房改造项目为主。集中力量解决基本的住房、就业和居住环境等问题,在一定程度上缓解了居民的住房困境。但由于尚未形成良性的市场参与模式,受资金限制只能完成小规模的改造,解决一些基础性的住房保障问题,环境完善也以表皮修复式的改造为主。

到了增量发展阶段,政府、开发商、产权人共同完成对物质空间的改造与经济利益的平衡,推动大规模的城市更新,如广州猎德村的更新改造。该阶段呈现空间再开发资本化、利益分配等级化的特征,形成严重的区域不协调、城乡不平衡。在整体开发和改造过程中,对民生改善关注不足,严重侵蚀历史文化资源与生态环境资源。

党的十九大报告指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。城市进入存量、减量发展阶段,城市更新也由此进入高质量发展阶段,对城市历史文化与生态环境的保护,民生改善的需求更加迫切。在此过程中形成小规模、渐进式的城市修补治理,同时激活城市的多元价值,让产业、消费、民生实现有机结合,兼顾公共参与、社区自治、多元参与。

2

中国城市更新工作模式创新

结合北京城市副中心等地区的更新实践工作,总结出新形势下城市更新工作的三大特色。

1.“全过程、全维度”的更新模式

城市更新由传统以“空间设计”为核心的规划转变为以“人的需求”为核心的全链条服务。

图1 “全过程、全维度”的更新模式

以“北京城市副中心老城区城市双修与更新实践”为例,该项目构建涵盖“体检评估+实施方案+重点示范+政策集成+数据平台”的全过程保障体系。其内容涵盖生态、交通、市政、公共服务、历史文化等十余个专项的全覆盖内容体系,共形成37项成果。该项目由专家咨询团队、责任规划师团队、规划技术团队组成的跨专业联合型技术团队共同推进通州老城区城市双修与更新相关工作。同时,由北京市规划和自然资源委员会协助通州区委、区政府,共同搭建北京城市副中心老城区城市双修和更新实施工作指挥部,统筹负责老城区城市双修与更新工作的决策部署,涵盖38个政府职能部门与2个国有平台公司。历经4年,形成老城双修与更新三年行动计划(2019-2021),共包含164个项目。截止到2021年,合计完成项目127个,总体推进率达到77%。回看北京城市副中心相关工作,“行动计划”与街道、市民的痛点、需求相结合,一年内集中力量在某一个地区完成一次性改造,通过几年滚动发展全部解决了老城居民痛点和问题集中的地区。

另一实践案例——“保定主城区城中村改造规划”,代表了国内很多城市在城市更新中面临的问题。保定市历经河北“开展城镇面貌三年大变样活动”,对城中村进行拆改。利用更新用地解决历史遗留问题,如:产业用地缩水、公共环境欠账、城市治理难度增加。此次规划核减城市大规模拆迁村庄数量,严控改、拆、建比例。通过梳理三闲(闲置土地、备用土地、空闲土地)四低用地(低效工业用地、低效居住用地、低效商业用地、其他低效用地),把用地质量盘活,高效利用闲置土地避免大拆大建。同时,逐步完善规划更新行动计划,明确拆、改、留任务,增加微更新项目等。

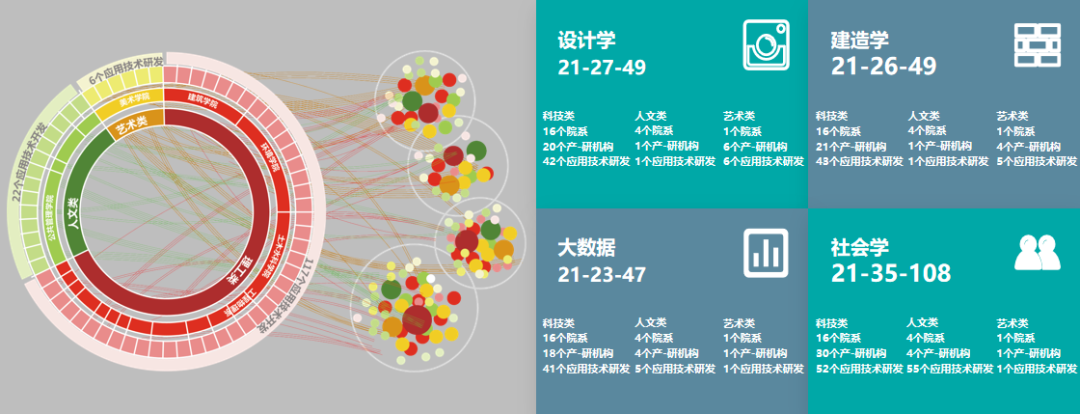

2.“跨学科、多专业”支撑模式

城市更新工作呈现出多维价值、多元模式、多学科融合、多领域探索的新局面。

图2 “跨学科、多专业”支撑模式

大家较为熟悉的“清河实验”是和社会学结合较好的案例。北京城市副中心南大街渐进式更新:由居民、文物部门、相关社会单位等主体共同参与。同时,大量的更新工作离不开大数据治理、三维智慧信息平台的支撑,推动城市治理工作从条块分割、二维单向到 “多维协作、闭环管控、科学评估反馈”。

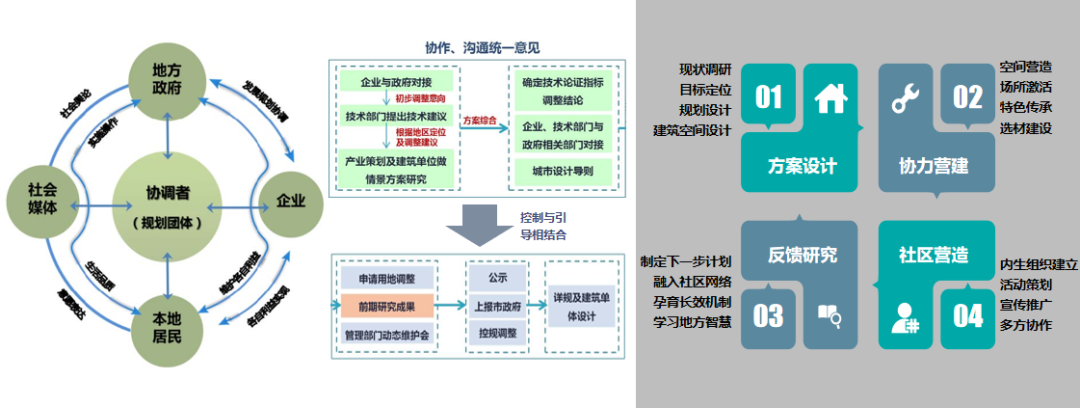

3.“协作式、陪伴式”服务模式

城市更新是深入社区、街道、乡村,与市民、村民一起进行陪伴式的规划设计,构建更加有效的空间治理体系。

图3 “协作式、陪伴式”服务模式

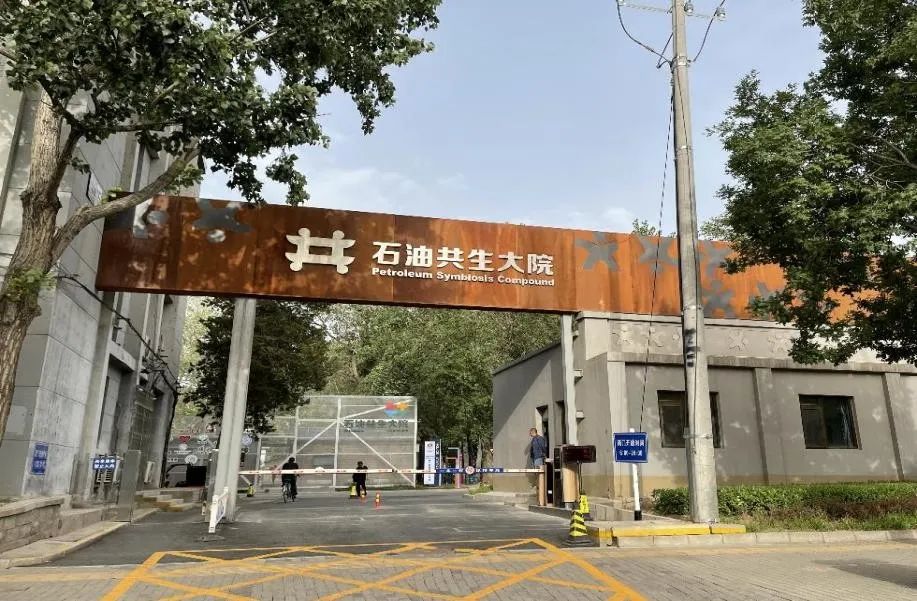

位于学院路的“石油共生大院”内含8家产权单位,规划设计团队在三年的更新改造过程中,大量的时间都在和不同的利益方进行沟通,建立社会信任的基础,通过不同会议方式,提升沟通效率,激发更多人思考,实现有效对话。“石油共生大院”坚持“需求导向、问题导向、群众导向、结果导向”,多次与产权单位、商户、居民代表沟通协商,召开协调会、座谈会、论证会、推进会。集思广益,让各方为了一个共同目标坐到一起共商共议,逐步成为了“老熟人”,激活了石油大院内部单位与单位之间、职工与居民之间的关系网络。最后,在海淀区和各产权单位的共同努力下,在尊重石油大院旧风貌、旧文脉基础上,利用原有建筑更新实现城市肌理的自然生长,注入新功能、新元素,通过功能复合利用的方式,实现社区与园区、居民与职员、大院与市井文化的和谐共生。

图4 拆除围墙后的向公众开放的石油共生大院

3

城市更新的“最后一公里”

回顾我多年参与过的城市更新工作,最后的实施都存在很多不尽人意。所以,城市更新的“最后一公里”很关键。这“最后一公里”是什么?这“一公里”最关键的是可推广的政策机制保障。

上海、深圳等地方的城市更新制度已经开始正式构建,框定了产权主体、管理主体与实施主体等博弈参与人互动形成的顶层治理结构。探索平衡多维价值的政策设计成为新时期城市更新的艰巨挑战。北京2021年出台《北京市城市更新行动计划(2021-2025年)》,确立了实施细则,将城市更新中的痛点找出来,逐一解决。

通过总结提炼既有案例,形成可复制的市场参与经验,借用政府的力量引入社会各方积极参与,把大家的积极性调动起来。

保障可持续的社区自治模式,重点赋予公众参与过程中的“社区参与工具”,保障“社区参与权利”。

图5 社会各方积极参与城市更新

4

总结

规划设计师在城市更新过程中坚持不懈地改善民生,提升地区价值,改善人民福祉;同时希望实现空间正义,在空间资源再分配的过程中保障人民权益。这是在城市更新中一份永远的初心和坚持。

“京华耕新谈”系列沙龙活动,由北京城市规划学会主办,北京城市规划学会城市更新与规划实施专业委员会和北京清华同衡规划设计研究院联合承办。首场活动聚焦“城市更新之北京行动”主题,邀请关注北京城市更新领域的学者专家共同探讨北京城市更新实践中的不足与应对、遗憾与愿景,在“深耕”中剖析城市更新的热点话题,力求进一步深化推进学术思考与实践成果。

排版|李刚

封面图/图片 | 供稿部门

供稿部门 | 清华同衡 总工办

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):恽爽:城市更新的初心与坚持

规划问道

规划问道