2021年10月9日下午,由城市设计研究院主办,规划院培训办协办,组织开展了城市设计研究院专题培训讲座第二期活动。本期活动面向规划院同仁及其学院师生,由城市设计研究院院长唐子来教授主持,由常务副院长匡晓明教授担任对谈嘉宾,特邀东南大学建筑学院童明教授分享了题为《城市微更新的理论与实践》的报告,结合其本人多年以来参与的上海城市微更新项目设计实践,提出了对城市更新的一些反思以及在城市微更新方面的一些设计要义。

唐子来教授主持专题培训讲座

童明教授做专题报告

《城市微更新的理论与实践》

点亮街区的文化窗口,UrbanCross——上海市徐汇区衡复微空间

基于微更新设计实践童明教授提出了对城市更新过程中目标价值导向的反思。城市是由街道、建筑、人等共同构成的一个综合体。当代城市被大型建筑综合体所取代,形成了分割断裂的形态。很多有价值、有意义的场所在城市中就像一座座孤岛。对照波士顿保诚中心(Prudential Center)和上海老城厢等区域的城市形态演变之后可见,城市更新的设计目标愿景应该是使城市更像一座城市,充分展现其都市特征和都市性(Urban Feature & Urbanity);这种特性进一步体现为都市社会各类因素融合的总体性(totality)以及这些多元因素能吸引都市生活集聚的中心性(centrality)特征(亨利·列斐弗尔,1901-1991)。

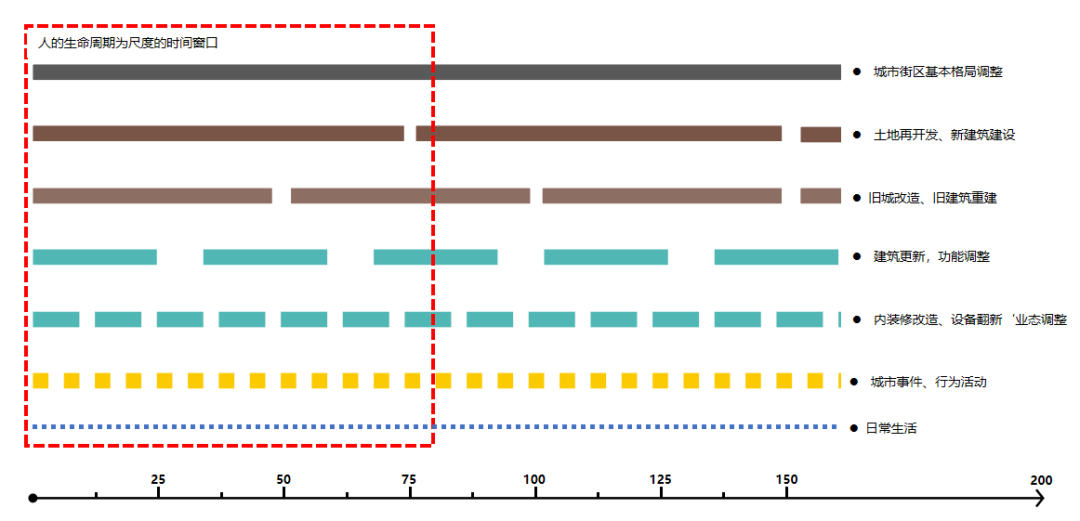

理解城市具有多维视角,但本底都是城市空间。空间再生具有层次和周期,将两者并置后可以发现不同层次的空间其更新周期有所不同。当前的问题是将这些放在同一时间内进行讨论或者是同步进行实施。事实上,用一个城市街区格局或者地块开发的空间层次再生周期来思考一两年内要做的城市更新工作,导致了很多矛盾冲突的发生,例如老城厢保护和开发等。城市更新应该在不同的频段里来进行思考和讨论。

报告最后童明教授以路易斯·沃斯(Louis Wirth,1897-1952)提出的观点作为结语,尤其强调“非常重要的一点是需要关注到将城市化与工业化及现代资本主义化混为一谈后所带来的风险。”

城市设计研究院同仁、学院城市规划系老师等在报告之后与童明教授以及对谈嘉宾城市设计研究院院长唐子来教授、常务副院长匡晓明教授等进行了充分的互动交流,聚焦城市微更新实践中的时序效应、城市规划专业作用以及社区规划师职能定位等方面展开讨论。最后,唐子来教授就主题报告和议题讨论的内容提出了一些观点小结。

一是关于城市生命周期的理解。一个城市的发展像人体一样具有生命周期。中国的城市总体上正在逐渐从生长期走入成熟期。像上海这样的城市的确需要思考应对城市更新阶段的问题。然而,中国区域发展差异较大,这使得我们理解不同城市所处的发展状态是否进入更新阶段需要实质性的印证。而对于一个城市建成环境内部而言,童明教授提出不同空间层次具有不同再生周期的理解为我们理解城市更新提供了一个思考维度。

二是关于城市更新规划设计层次。面向城市更新的工作可以分为规划和设计两个层次,两者之间具有各自的侧重。从项目落地实施角度来看,更新设计实践如Urban Cross的案例其工作内容涵盖了策划、设计甚至活动组织等方面。这类设计工作相比于规划工作而言更需要具体的、在地性的管理机制支撑,换言之其面临的多变性挑战更大。我们需要进一步思考和梳理规划层面和设计层面不同的工作重点,使得规划和设计能融为一体发挥实效和长效作用。

三是关于城市微更新设计思路。以规划视角解读童明教授提出的微更新设计思路,从其强调的“总体性”(totality)和“中心性”(centrality)以及实践案例所应用的设计手法而言,一方面是在社区或是更小范围的更新设计中都应系统性地考虑促进街区活力的慢行体系或步行体系组织,另一方面需要关注公共活动中心和公共空间场所的塑造,由此来形成活力节点的中心感和集聚效应。

报告现场

交流互动

供稿: 城市设计研究院 奚慧

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):第二期城市设计研究院专题培训讲座成功举办

规划问道

规划问道