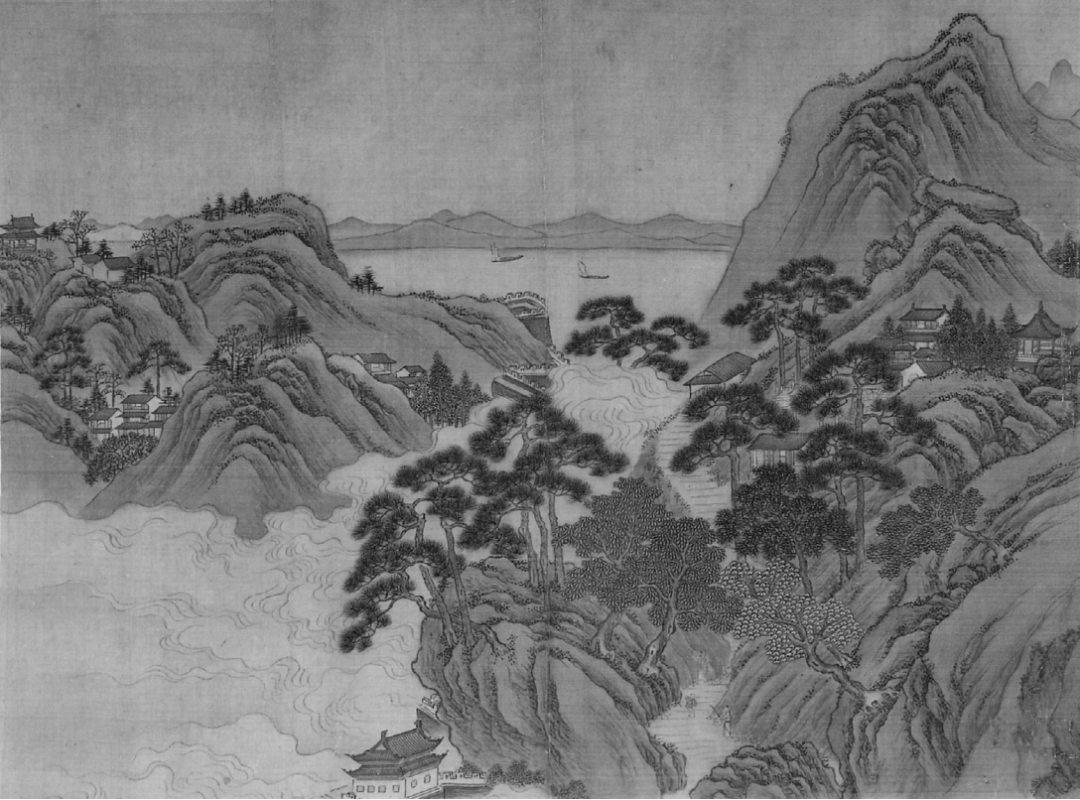

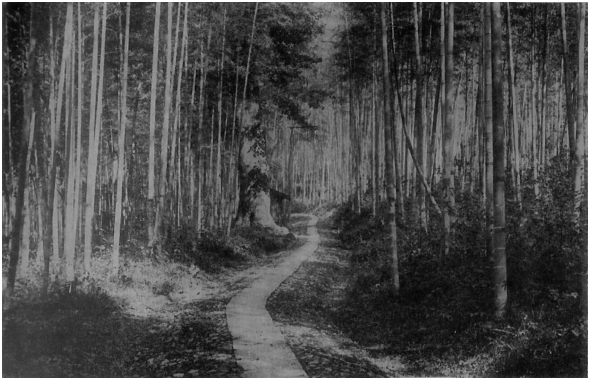

▲松涛九里通灵竺

后汉时佛教传入我国。梵僧东来,陆续有佛教典籍被译出,开始有汉人奉佛,乃至出家,其时佛教的弘传主要集中在政治和人口中心的中原一带。

三国东吴赤乌(238 - 251),康居国沙门康僧会到东吴都会建业,因在吴主面前感应出现舍利得以在此起塔、寺。此后,建业和会稽成为佛教向江南传播的重镇,江南的其他地区开始出现零星的建寺记录。

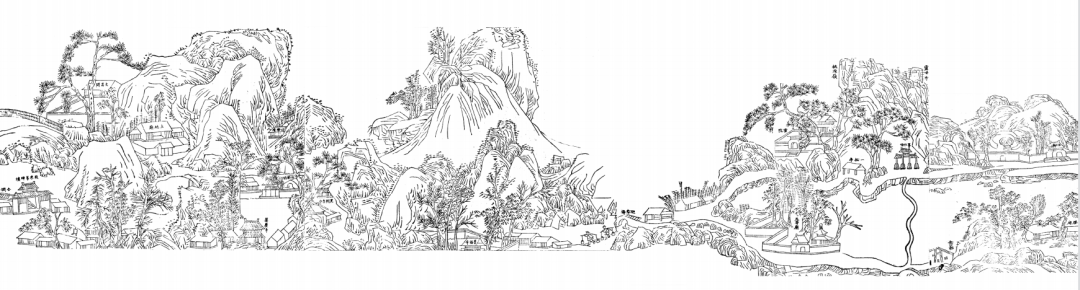

到东晋咸和(326 - 334)时,有梵僧慧理至钱唐。《佛祖统纪》说:“咸和元年(326),西天沙门竺慧理至钱塘武林山,惊曰:中天竺灵鹫小岭,何年飞来此地耶?因名天竺山曰飞来峰,建寺曰灵隐。”慧理以其地山水卓异建寺,灵隐成为杭州最早有明确建寺记录的寺院。灵隐以外,文献中多称今下天竺处曾为慧理的翻经院。

灵隐寺和翻经院分别位于两条袋形谷地靠近口部的位置,二谷地间亘有飞来峰、稽留峰、莲花峰等小山。

灵隐所在的谷地,相对宽阔,在谷地的口部和末端,均有相对完整的耕作空间。尤其灵隐谷地的口部即今天白乐桥一带,平地开阔,适合人类聚居与耕作。

天竺的谷地,是一个狭长的袋形谷地,除了一溪一路,山谷间平地不多,难以形成大型聚落及进行较大规模的耕作,其地形更适合修道,因此后来所建的上、中天竺都在此谷地依次铺陈。

两片谷地各自汇水成溪,两条溪在飞来峰东北侧汇集成一条,其处有合涧桥。桥前原有二寺门,即灵隐与天竺共用的山门。

▲《水经注》载:“浙江又东迳灵隐山,山在四山之中……山下有钱唐故县。”钱唐县的早期县治在灵隐一带,是以慧理建寺时所择之址是人口相对集中的所在。随着钱塘江水道的变迁,现在城区的冲积平原逐渐稳定,才移治到凤凰山麓,时间大约在南朝至隋(5 世纪-7 世纪初)期间。杭州城成型之后,灵隐成为了城市外围的“山林寺院”,西湖在杭州城与灵隐寺之间。自城内至灵隐最近的步行路线是沿西湖北缘往西,穿过金沙港一带到达灵隐。

由于人口和土地的限制,从东晋到隋代,杭州西湖周边新建佛寺的记载很少。隋时真观法师看中了翻经院的位置,扩建为南天竺寺。同样在隋代,中印度僧宝掌来到杭州,选择天竺谷地的中间位置开辟了中天竺。二寺与灵隐寺聚合在一起,一个小型的寺院组团才开始形成。

▲城市建立之初,恐怕精力和财力都无暇顾及信仰。唐代的西湖除灌溉外,开始具备初步的景观游憩功能。在西湖北侧行走,一侧有湖,一侧有山,是一条城郊景观之路。唯独走到洪春桥(行春桥)以西,仍是山间野地,至唐开元(713 - 741)始辟出一条名为“九里松”的香道连接西湖与灵竺(行春桥至灵隐),完全贯通了杭州城与灵隐之间的景观线路。《西湖游览志》这样描述:“唐刺史袁仁敬守杭,植松以达灵竺,凡九里。左右各三行,每行相去八九尺,苍翠夹道。”袁仁敬守杭是在开元十三年(725),正值“开元全盛日”,财力上能够支持衣食以外的精神需求了。

西湖北线香道的形成,为后世“钱塘门外香篮儿”的进香盛景搭出了框架,众多佛寺沿此香道建立或发展壮大。自钱塘门而西,今天尚存遗迹的有昭庆寺、大佛寺、智果寺、玛瑙寺、招贤寺、凤林寺、玉泉寺等。九里松沿线的佛寺今多不存,但历史上大都辉煌一时。如曾“巧丽冠于诸刹”的集庆寺,与集庆寺同列“教院十刹”、曾“饭僧至三千人”的普福寺,宋高宗赐额题诗的圆觉天台教寺等。作为香道的终点,灵隐一带佛寺也逐渐丰富起来。

唐末,灵隐寺靠民间募资在北高峰顶建佛塔一座,使杭州城的人往西一望便能看到佛国所在。唐李绅《杭州天竺灵隐二寺》诗之二曰:“近日尤闻重雕饰,世人遥礼二檀林。”

▲最为重要的是,五代天福年间(936 - 942),高僧道诩在天竺谷地尽端下结茅,刻造观音像,开创了“观音看经院”,这就是后世所称的“上天竺”。由于看经院的观音圣像在北宋时祷雨屡验,受到官方推崇,使上天竺得以“灵感观音”名世。北宋以来,又被不断扩建中兴,使之在天竺三寺中后来居上,成为宋元时代全国观音信仰的中心,殊荣无尽。从此,“灵竺”并称,蔚为佛国。

▲经理梵刹缀湖山 翻阅杭州佛寺的历史会发现,许多佛寺的建立或兴盛都与十世纪的一个地方政权——吴越国(907 - 978)有关。五代十国之中,北方政权更迭频仍,统治者对佛教的政策以限制为主,而南方局势相对稳定,经济得到进一步发展。吴越国王族对佛教的虔诚在南方诸国中比较突出,宗教成为国主生活中重要的一部分,财力上对佛教的扶持力度在整个中国历史上都是少见的。王族的态度引起上行下效,为佛教在吴越国的发展提供了必要的社会基础。

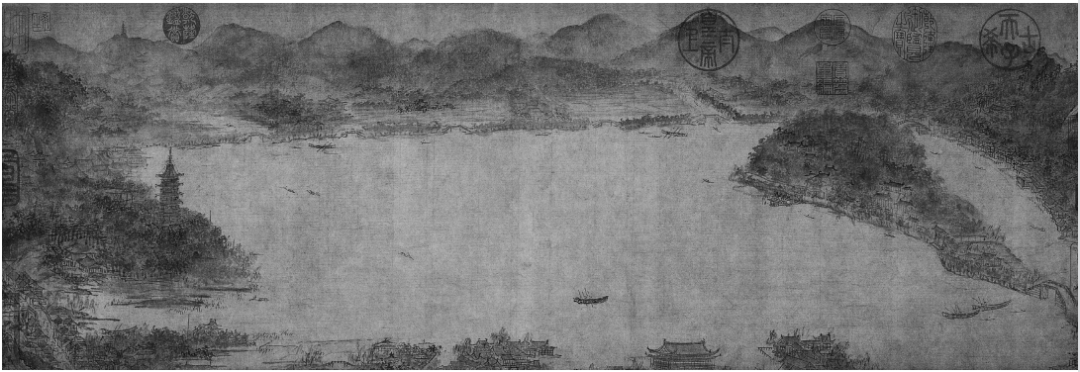

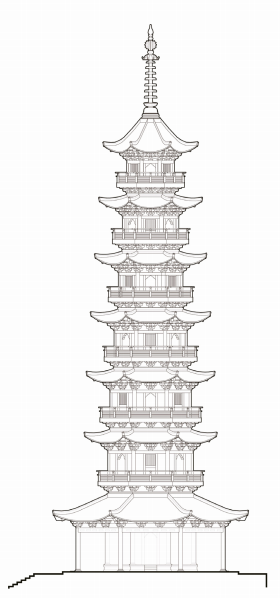

吴越国时期,江南地区大量佛塔被建造。留存至今的著名佛塔,如上海龙华塔、苏州虎丘塔、湖州飞英塔、杭州六和塔、温州江心屿东塔、临安功臣塔等均为此时所建。文献中称,由吴越王建的佛寺仅在杭州便有二三百座,历任吴越王几乎都有参与建寺。吴越国时期建立的佛寺,搭起西湖群山中佛寺组团的基本框架,成为后世杭州佛寺的基底。此时西湖的景观意义已较唐代更进一步,所建佛寺除了宗教因素之外,也充分考虑到佛寺点缀湖山的景观因素,乃至对于湖山间整体景观界面的控制也作了一定的考量。

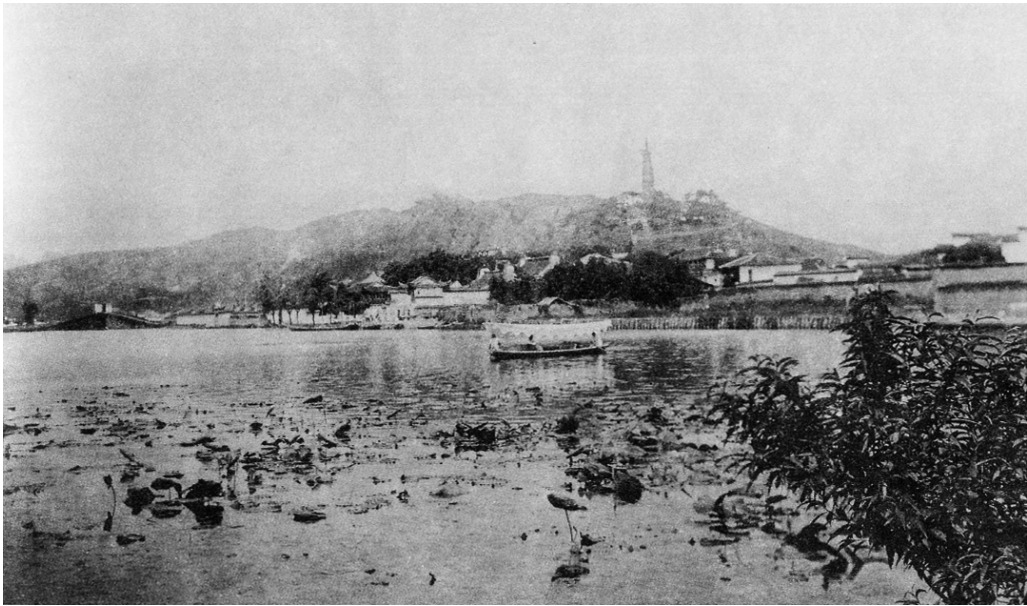

两宋时在西湖上所见的四塔就是在吴越国时期成型的。自西湖东侧西望,湖西群山中南高峰和北高峰两峰相对高挺特出。唐末在北高峰顶建有一塔,吴越王钱镠、钱弘俶都有重修。南高峰塔建于五代晋天福年间(936 - 942),有文献指为梵僧所建。二峰加二塔至南宋被纳为西湖十景之一——两峰插云,是十景中的远景。

▲从实际景观感受来看,南高峰顶海拔 257 米,北高峰顶海拔 313 米,双峰相对于西湖的地理位置,以湖心亭为中心,北高峰在其正西方 4 500 多米,南高峰在其西南向 3 400 多米。从湖上望两峰两塔,基本上都是相对均衡的观赏点。

到钱弘俶执政时,王族吴延爽在西湖北侧东缘的宝石山上建起保俶塔。太平兴国二年(977) ,钱弘俶在西湖南侧的夕照山上建雷峰塔,二塔南北相对,成为后世“雷峰似老衲,宝石如美人”的景观载体。

与南、北高峰二塔不同,雷峰塔和保俶塔选址相对较低,但与湖面迫近,二塔既能各自成景,又各自与湖面上其他三塔形成近——中——远的三层景观关系。当观赏点靠近雷峰塔时(如吴山顶),雷峰塔为近景,对面的保俶塔为中景,两峰两塔为远景,反之亦然。

湖上四塔,原均为砖芯木檐的楼阁式宝塔。南北高峰二塔现已不存。保俶塔经多次重修后,现存砖塔。雷峰塔在 1924 年倒塌后,于 2002 年重建,重建的雷峰塔体量较旧塔有所放大。是以湖上景观在各个时代都有差别。

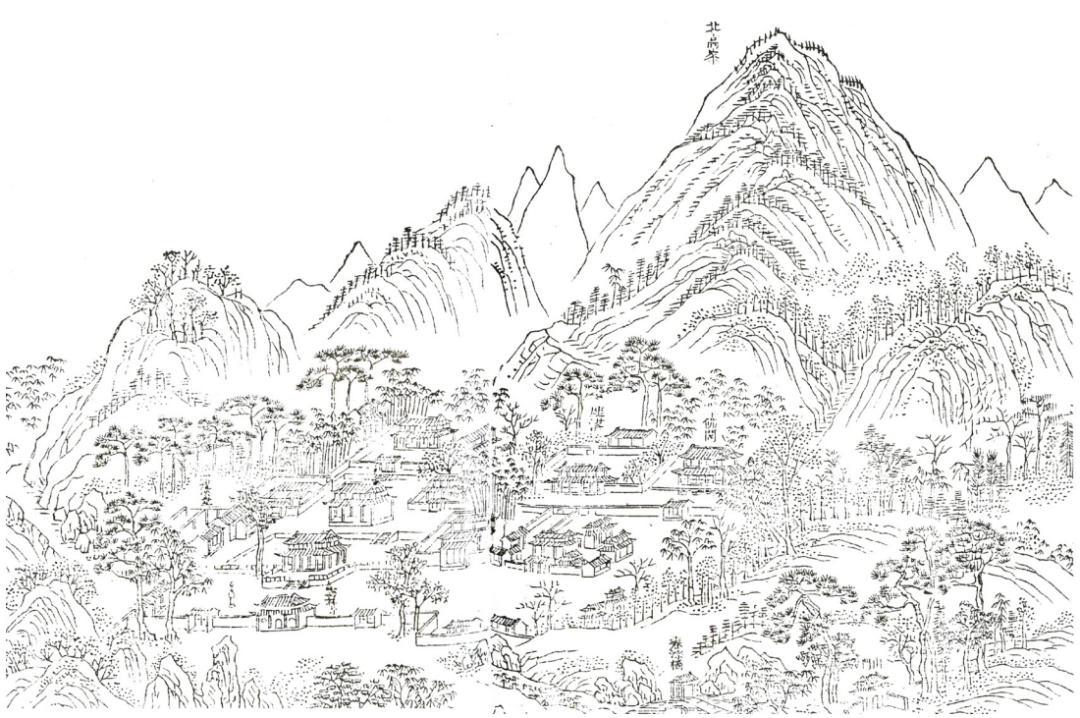

▲吴越国时期建设佛寺的同时,客观上开发了西湖周边群山的景观,为后世对西湖群山的游览开辟、梳理了基本游线。以南高峰为例观之:

南高峰在西湖群山中相对险峻。明王谷祥《记法相寺宗慧大师碑》中说:“杭州西湖之南,山最胜处为南高峰,其阳则岩峦洞壑,奇绝诡丽;其阴则群山迂回,壁石险峭。”今天主要的登山道路与历史上基本一致,来自满觉陇路(山阳一线)和法相巷(山阴一线)两个方向。

两个方向上最初建立的佛寺是山阴一线的慧因寺,位于南高峰登山道的山脚下,寺前有慧因涧。后唐天成二年(927),吴越王钱镠建。其后是法相寺,位置高于慧因寺,建于天福四年(940),为吴越王礼天台僧法真而建,时为钱元瓘执政时期。法相寺的建立与南高峰塔在同一时间段。按理建塔这样的事情吴越王不会不参与,但文献指塔为梵僧所建,主要参与募资者是比丘尼道圆。因此,最有可能情况的是,建塔发生在 941 年前后,即钱元瓘逝世,钱佐以 13 岁的年龄即位之初。法真于天成二年(927) 入杭,乾佑四年(951)在法相寺归寂,他应该也是南高峰建塔的见证者之一。慧因、法相二寺之间有六通寺,为吴越王钱弘俶在乾佑二年(949)建。

▲山阳一线分布了三个各具特色的天然岩洞,自下而上为石屋洞、水乐洞、烟霞洞。

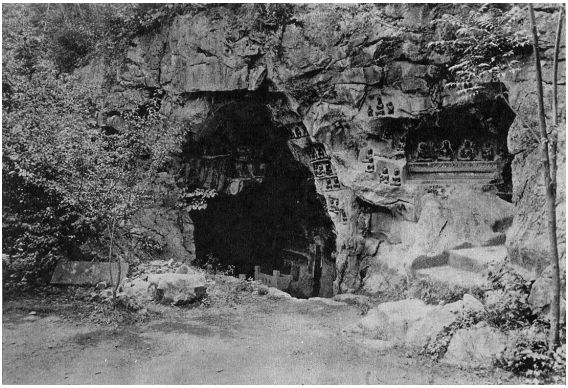

最早与佛教有关的记载是烟霞洞。大致说开运元年(944),僧弥洪在洞口结庵,遇仙人指点发现洞内刻有六尊罗汉像。不久后弥洪逝世,吴越王钱佐梦到僧人对他说“吾兄弟十八人,今方有六,王其聚之”,于是钱佐在烟霞洞补刻了十二尊罗汉,合成十八。但这时只有石刻造像,建寺则在广顺三年(953),由钱弘俶完成。

水乐洞,洞内有泉水汩出为溪流,水扣石壁如天然琴声。洞口有西关净化院,系开运年间(944 - 946)吴越王钱佐所建。石屋洞,“洞如屋,高畅虚明”。

石屋洞亦建有佛寺,《咸淳临安志》载为“广运中,吴越王建”。吴越国一直采用中原政权的年号,唯一能与吴越国时代对应的“广运”(974 - 979)是北汉政权年号。如无误,可能是最初记录者失察后又被《咸淳临安志》续录了,其时为钱弘俶执政后期。

吴越国时期对南高峰开发的基本时序是从峰东北侧(山阴)的山脚下往山顶,再从山顶往东南侧(山阳)的山脚。之所以从山阴开始,是因为那一侧靠近西湖。吴越国统治者兴建佛寺的过程,同时也是以西湖为中心,由近及远的景观梳理过程。

在梳理过程中发现并利用自然景观资源,使之与佛寺相结合,最终造就了杭州佛寺融于山水环境,富有林泉洞壑的特质。

▲妙造林泉在幽谷

两宋时期,尤其是南宋,杭州佛寺受帝王将相礼敬布施,一方面获得了财力上的支持,花费用度宽裕;另一方面,以近水楼台的原因,杭州一些大型佛寺的地位也举足轻重。南宋后,帝王将相的直接布施锐减,佛寺的主要经济来源转向平民阶层。宋亡以后一段时间,杭州佛寺在宗教发展上仍可视为南宋的余响,但随着政治中心的远离,宗教上终难与此前相媲。同时,佛寺格局到明代以后也逐渐定型,从宗教出发在建筑上的创造性减弱。杭州佛寺最大的优势,还是在于坐拥湖山胜景。为了争取世人青目,佛寺建设纷纷从“名胜”角度下足工夫,促使杭州佛寺在理景方向上进一步发展。

西湖三面云山一面城池,湖中有孤山和三岛。沿湖佛寺为因借湖山之胜,大多朝向西湖。沿湖诸刹有湖景可借,更多的佛寺不能直接临湖,则需利用自身条件营造妙境。

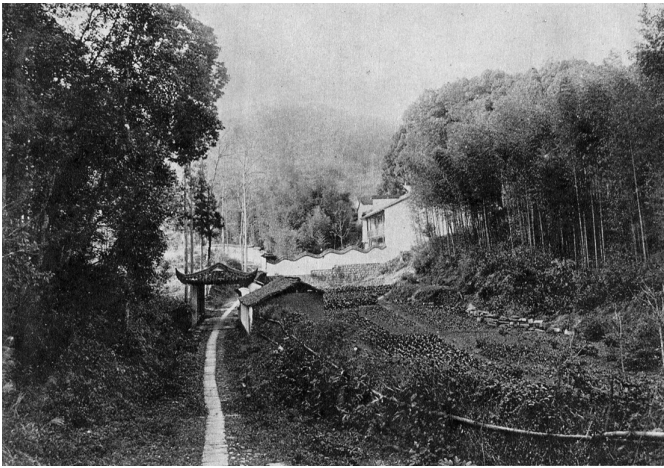

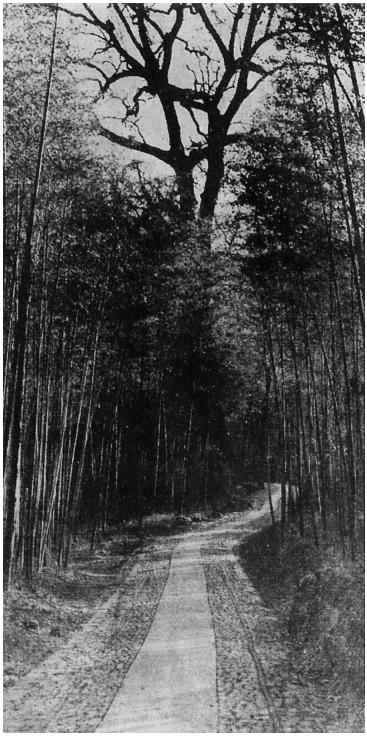

云栖寺,在五云山下,其位置距离周边村落甚远,同时也偏离西湖主要游线。传为吴越王建寺,但寺早已荒废。直到明隆庆年间(1567 - 1572),莲池大师在此结庵,掘地发现碑记才知道这里原有古云栖寺。《雍正西湖志》载:“行久渐闻钟磬声,则云栖寺在焉……每至中宵,梵呗之声不绝,朝鱼暮鼓,与天籁相应答,游人至此,豁然心开,万虑顿释。”

莲池大师与明代很多文人墨客有所往来,云栖寺声名渐起。然其所在毕竟偏远难到,于是在寺前沿溪谷开路,沿路植竹,从此有了“云栖竹径”。山谷、溪涧都是自然本有的环境,云栖寺的僧人在其中修葺了毛石路,虽为人工,但顺应山谷肌理,曲折自然。道侧种竹子、沿道起路亭,并在溪涧上筑池,建亭名曰“洗心”,靠近云栖寺处,又以古树为景。精心梳理之后,云栖便不再是荒谷,而成了让人流连忘返、心旷神怡的名胜。以至于康熙南巡四次到此,除诗文宸翰之外,还封了一棵大竹子为“皇竹”。乾隆更是在一月之中两度游览云栖,他说“山寺虽多此寺幽,特教清跸重寻游”。

▲清帝南巡,喜欢寻古访幽,官员就开始修复古迹。修复的过程,实质也是重新理景的过程。而中国历来的理景传统,相对于物质载体,更重文化意义的传承,并不在乎是否原址、原物。如龙井,原是山间一口深峻的古井,“井中相传有龙居焉,祷雨多应”(《西湖游览志》),又传为葛稚川炼丹处。龙井寺则是北宋上天竺辩才法师退居养老的地方,旧寺“去井里许”,明代移建井旁。辩才旧有“龙井十题”:风篁岭、龙井亭、归隐桥、潮音堂、冲泉、讷斋、寂堂、照阁、萨埵石、狮子峰。清乾隆二十六年(1761),为了迎接皇帝临幸,地方官员开始“兴复古迹”(《湖山便览》),于是“溯沿元丰,恢廓唐宋”(清吕星垣《龙井游记》),使得“堂轩泉石,焕然鼎新”(《湖山便览》)。乾隆来时,为寺之前堂题曰“篁岭卷阿”,后堂题曰“清虚静泰”,又题了“龙井八景”:过溪亭、涤心沼、一片云、风篁岭、方圆庵、龙泓涧、神运石、翠峰阁,并为八景各作诗一首。其中,方圆庵是辩才隐居的小庵,并不在此。过溪亭的位置到清代也已经难以考证。为了让游线顺畅、景观集中,便都在龙井寺及其周边重建起来。“龙井八景”被乾隆品评题咏之后,成为龙井寺到近代最值得炫耀的名胜。

▲西湖边还有两处名泉寄于佛寺,一是虎跑,二是玉泉,都是泉以寺存,寺以泉名。虎跑寺在大慈山下,又名定慧寺。据载,唐时僧寰中居此,苦于无水,夜梦神人告,将南岳童子泉移来,后见二虎跑地而得泉。

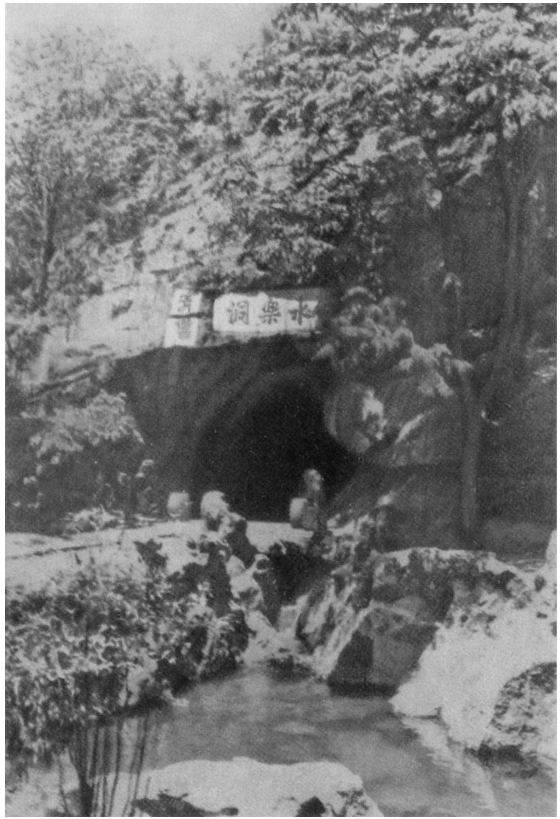

虎跑寺的泉水,最初并算不上负有盛名。明洪武十一年(1378),宋濂路过此地,“主僧邀濂观泉,寺僧披衣同举梵咒,泉觱沸而出,空中雪舞。濂心异之,为作铭以记”。明代时泉水被“城中好事者取以烹茶,日去千担”。并且有记载说“寺有调水符,取以为验”(《西湖梦寻》)。调水符的效用究竟是什么,史无明载,但此时寺僧已经开始拿泉水大作文章,一定程度上扩大了虎跑泉的影响力。到清代乾隆品第天下名泉,将之列为“天下第三泉”,才将虎跑泉真正拱上天下名泉的座次。

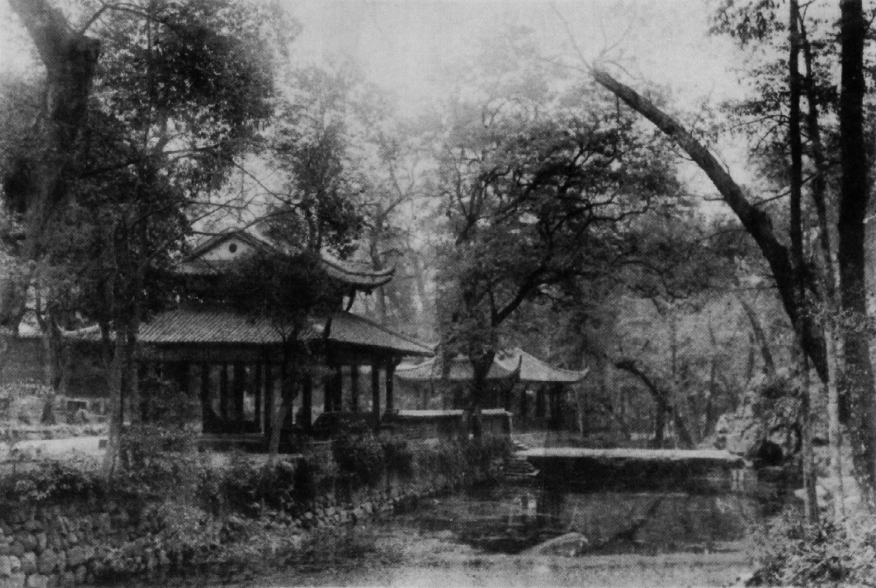

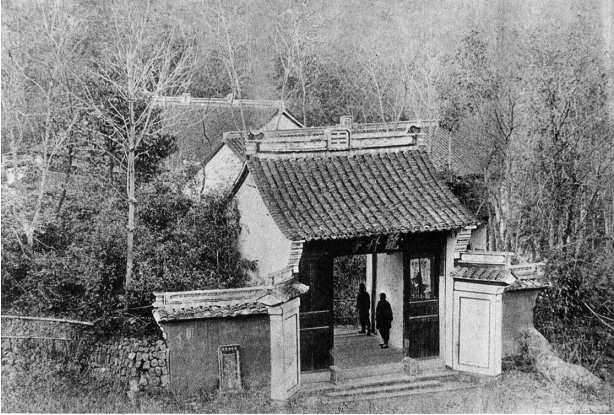

虎跑寺的早期格局不得而知,清代晚期又多次重建。今日所见虎跑寺,大致保留了清末格局:一个典型的山林寺院。从山门而入,沿溪流上山,至含晖亭,亭后为方池,池上架石桥。过桥后寺院分为两路,正对含晖亭的是正路轴线,由南及北依次为半月池、天王殿、大殿、后殿。正路前东侧有石阶,拾阶而上为东路,石阶尽处有照壁为引,顺照壁左转即见钟楼。东路中轴线两进,钟楼在前进东侧,西侧为罗汉堂和虎跑泉的所在。两路建筑依山就势,随机理景,既可各自为政,又可通为一寺。

玉泉寺,在青芝坞与九里松之间,在由西湖北侧到灵隐的佛寺游线上,也算偏在一隅。南朝齐,昙超在此说法,抚掌出泉,因有龙王祠。到吴越王时建佛寺,名净空院。

玉泉的泉水水量并不大,水质也不似虎跑泉甘冽,有寺以后池水围入寺内,成为寺中景观。明宣德间(1426 - 1435)曾在此建白纸局,泉水一度浑浊。后局废,泉水复清。此后的诗词、文献中几乎都提及玉泉池中豢养锦鲤。

今寺已不存而泉尚在,共三眼方池,最大的是玉泉,原在寺内。大方池周以围廊,供人憩赏。现状虽经过 1949 年以后的改造,但与清末民国时的老照片对比,形式基本一致,上悬董其昌书匾“鱼乐国”。《西湖梦寻》说“中有五色鱼百余尾”,又说“春时游人甚众,各携果饵到寺观鱼,喂饲之多,鱼皆饜饫。较之放生池,则侏儒欲饱死矣”。康熙南巡时曾题咏五色鱼,并为寺赐名“清涟寺”。近代池中除锦鲤外,还大量养殖青鱼,长者近两米,又成一大奇观。

另两眼方池,一名古珍珠泉,据说池底常有水珠冒出。另一名为晴空碧雨,又称法雨泉,原在寺后。“泉水上涌,浮激波面,滴滴作雨状。每斜风疏点,游人或惊雨而去。”(《西湖梦寻》)玉泉寺的泉水以奇、趣及五色鱼自成特色,与同以水名的虎跑、龙井实现了景观的差异化营造。

本文原文见《建筑遗产》

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):寻找杭州最美的佛寺

规划问道

规划问道