【作者简介】

张晓春,深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司,博士,教授级高级工程师

邵源,深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司,教授级高级工程师

安健,深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司,博士,高级工程师,通讯作者

朱启政,深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司,工程师

黄泽,深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司,工程师

提要

街道是承载市民各类活动的基本空间单元,亟需以人民为中心,推动规划理念、技术体系、措施框架与组织实施模式的全面创新。针对我国城市街道普遍存在的空间资源错配、场所品质不高、出行体验不佳等问题,研究提出了“数据驱动的活动规划”理念与技术方法。该方法以迈向零伤亡愿景、改善全民健康、激发城市创造力为逻辑起点,解决了街道活动特征难辨识、活动体验评价方法不健全、“活动—感受—场所”互动规律难提取、人车感知碎片化、街道建设成效难评估等关键技术问题,形成了一套完整的规划范式,为街道治理的科学化、精细化和智能化提供了方法论支撑。最后,阐述了该方法在深圳市福田中心区的实践应用,通过街道交通空间重构、功能生态优化及场所营造、全出行链伴随式智慧服务等策略,推动了街道空间环境品质的综合提升。

关键词

数据驱动;活动规划;街道品质提升;深圳市

党的十八大以来,我国始终将推进治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。实现这一目标的关键,在于坚持以人民为中心,不断提升城市治理的科学化、精细化和智能化水平(王伟强,等,2020;田宝江,等,2017;杨俊宴,等,2017;刘婷婷,等,2019;吴志强,等,2020)。作为重要的城市公共空间,街道承载着市民的日常出行,运动、休憩、社会交往等多元活动诉求,以及人民对生活的美好向往。营造有温度、有记忆、可传承的高品质街道空间氛围,改善出行和活动体验,不仅事关每一位市民的安全、健康和幸福,更是提升城市创造力、竞争力的关键之一。街道品质设计与综合提升是一项系统性工作,涉及城市规划、城市设计、城市交通、景观设计、信息化等多个学科领域,涵盖规划设计、落地实施、运维养护以及持续动态优化等诸多环节,更需要通过跨部门协同确保规划意图的有效落实和工程的顺利交付。尽管如此,从以上三个维度出发,可系统性、全周期指导街道品质提升工作的理论与技术方法尚属空白。本研究结合深圳市福田中心区的探索与实践,提出了“数据驱动的活动规划”规划技术体系,力求为街道品质提升工作提供系统性的技术方法支撑。

1 规划逻辑的转型与探索

国内外研究与实践表明,安全、绿色、健康,以及创造力正在成为新时期城市街道规划的价值共识。

1.1 迈向“零伤亡”愿景的“主战场”

随着道路交通安全管理能力和驾乘人员安全意识的提升,全球城市道路交通万车死亡率逐年下降。尽管如此,这一宏观趋势下,交通安全隐患正在发生结构性变化。以深圳为例,2020年出行安全弱势群体的死亡人数占全市道路交通事故总死亡人数的78.3% (深圳市交通运输局,2020),涉摩电事故死亡人数约占交通事故死亡总人数的37%。行人、(电动) 自行车、停车以及各类设施争夺狭窄、稀缺的慢行空间,正在成为城市迈向“零伤亡”愿景的最大障碍之一。

1.2 落实绿色发展战略的最佳选择

公交优先发展已上升成为我国的城市发展战略,但随着交通基础设施大建设迈入“下半场”,仅依靠公交设施建设与加大运力投放力度,难以对交通方式结构优化和碳减排产生显著促进作用,甚至易于陷入财政资金难以为继的发展困境。纵观全球城市新一轮交通发展战略,绿色出行分担率正在逐步替代公共交通出行分担率,成为衡量城市交通可持续发展水平的关键指标(NYC,2011;GLA, 2018;Menge J, 等,2014;SMG, 2014;交通运输部,2017;中共北京市委,2018;深圳市人民政府,2021)。城市街道空间再造受益人群更广、社会效益更好、社会稳定性风险更低,是落实绿色发展战略的最佳选择。

1.3 改善全民健康的最佳活动空间

全民健康的议题近年来已成为国内外研究领域的热点。世卫组织数据显示,缺乏体育锻炼已成为全球第四大死亡风险因素,全世界因缺乏锻炼致死的人数高达320万人/年,约21%—25%的乳腺癌和直肠癌、27%的糖尿病和30%缺血性心脏病被归因于缺乏身体活动(World Health Organization,2018)。每日保持充足的运动,全球每年可至少避免390万成年人的过早死亡(Strain T, 等,2020)。每天超过20min有氧活动可以有效预防中风、心血管病、二型糖尿病等慢性疾病已有全球共识(Health D O,2011;World Health Organization,2009;PAGAC,2008)。伦敦市长战略更是将市民的每日主动出行(active travel) 列入交通系统的发展目标(Mayor of London,2018)。

1.4 全面激发城市创新的动力源泉

首先,舒适、有创意、令人愉悦的活动场所是激发多元街道活动的关键触媒。扬·盖尔在城市公共空间设计理论中提出,宽敞的通行和驻留空间是活动产生的基本前提。国内也有研究表明,良好的街道空间环境对公共活动的产生有正反馈作用(张帆,等,2018;吕小辉,等,2018;许凯,等,2020)。其次,多元的活动类型、适度的活动强度以及必要的活动时长,有利于改善个体的情绪和生理状态、缓解焦虑情绪(俞宏光,2007)。情绪与创造力的关系一直是心理学领域的研究重点(Mastria S, 等, 2019;王柯,等,2020),国内外研究均表明,积极情绪下,人的认知和延伸思考能力会得到显著提升,进而促进问题的创造性解决(Ashby F G,等,1999)。

综上,提供体验卓越的街道空间,引导市民更多地走上街道、品鉴街道、享受街道,是传承城市核心价值、迈向零伤亡愿景、促进全民健康、保持经济社会发展活力和持续创新能力的重要基础,应作为活动规划的核心逻辑。

2 数据驱动的活动规划技术体系创新

2.1 规划范式的优化与变革

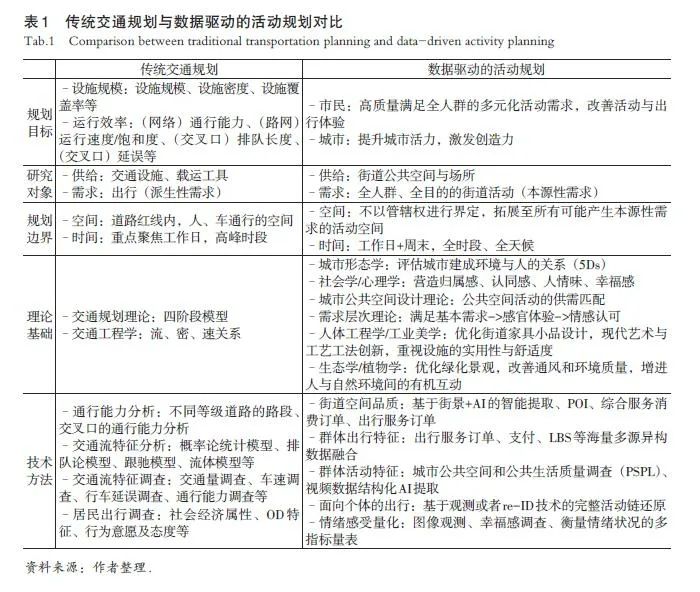

不同于传统的片区交通改善,缓解交通拥堵并非活动规划要解决的问题,如何精细化、有针对性地实施街道空间品质改善,提升街道功能的混合度和环境品质,吸引更多市民在街道上停留更长时间,从事更多有益于健康、利于激发创造性的街道活动才是最终目标。因此,无论从规划理念、研究对象、空间范围、关注时段、理论基础以及技术方法等角度来看,传统片区交通改善规划方法都难以适应,亟需变革与创新(表1)。

2.2 规划技术的突破与创新

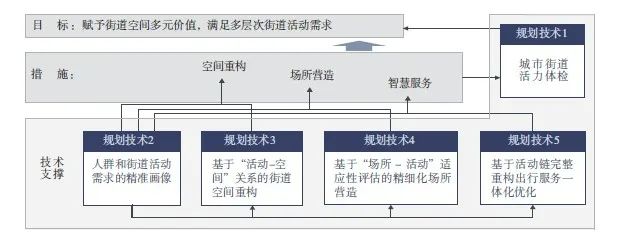

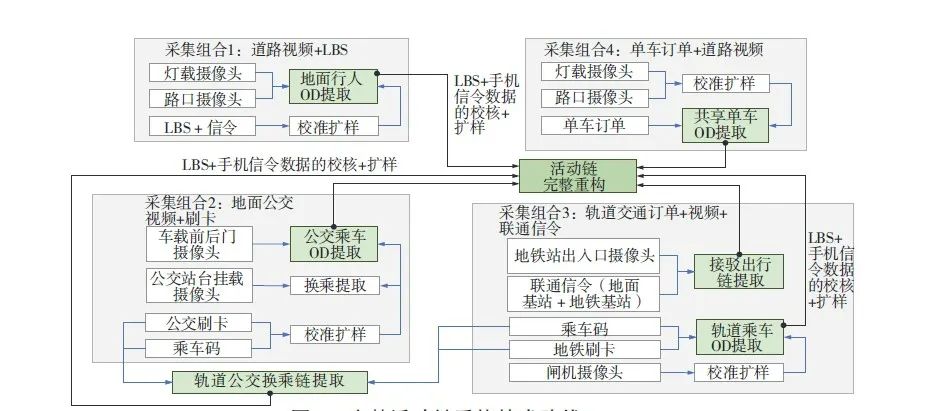

活动规划的目标在于,通过街道空间品质与服务的综合改善,精准贴合全人群多元活动需求。当前,在技术层面普遍面临如下痛点。一是街道活动需求难以系统辨识、精准画像。传统交通规划更多关注高峰时段通勤需求的统计学特征,对全域、全时段、全人群的活动特征关注不足,缺乏定量的街道活动需求画像,难以回答面向什么人群提升、在哪里提升以及如何提升等关键问题;二是重塑街道U型空间的路权分配缺乏依据。街道上的人群活动和互动模式极为复杂,不同人群、不同活动在不同时空单元下的差异化空间诉求难以洞察,不同节点、路段的设施承载力与交通安全风险也难以评估,街道空间优化及安全管控缺乏定量依据;三是片区级的“活动—感受—场所”互动规律难提取。街道家具小品、设施铺装、绿化等对体感舒适、视听体验、活动多样性、活动持续时长起决定性作用,网络化、大规模地实施观测并开展“活动—感受—场所”之间的适应性评价周期长、成本高,适用于单条街道的设计方法难以在片区层面大规模应用;四是人车感知碎片化难以支撑一体化出行服务。基于公交、地铁、共享单车等互联网大数据,仅能提取片段式、碎片化的出行特征,无法完整还原全过程活动链,难以支撑轨道、公交、慢行等多种交通方式之间的一体化运营组织。综上,构建数据驱动的活动规划体系,亟需在如下五项技术上形成突破(图1)。

图1 数据驱动的活动规划体系

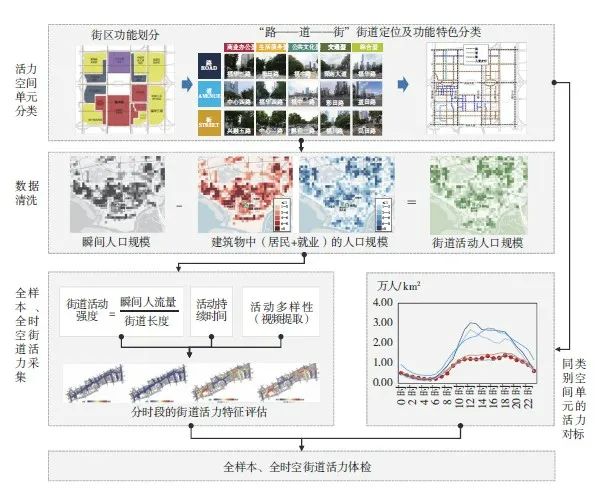

2.2.1 城市街道活力体检

根据街道功能、道路技术等级等,按照“路—道—街”进行活力空间单元重构。基于百米级空间颗粒度的LBS数据,在排除居住人口和岗位人口干扰的情况下,提取在建筑物外部活动的瞬间人群规模,采用线密度算法获得街道活动强度、活动持续时长等指标,与基于视频AI提取的活动多样性共同作为活力特征。对标同类空间单元的活力特征指标,实现全样本、全时空街道活力体检(图2),筛查应重点提升的街道点段。

图2 街道活力体检技术路线

2.2.2 人群和街道活动需求的精准画像

在扬·盖尔城市公共空间设计理论必要性活动、自发性活动、社交性活动的分类框架下,系统观测处于不同时段、不同空间单元的人群构成,细分街道上的人车活动特征,对基本空间单元内人群的交互方式进行画像,识别街道活动特征,揭示现状交通设施的短板,为“绣花式”的设施提升提供依据(图3)。

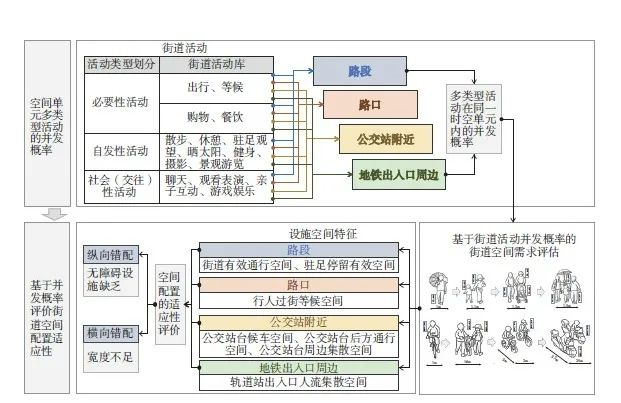

图3 街道活动画像提取技术路线

2.2.3 基于“活动—空间”关系的街道空间重构

一是基于路段、路口、公交站台、地铁站出入口等活动类型最多元、活动强度最高、活动组织最复杂的空间单元进行活动聚类,提取多类型活动在同一时空单元内的并发概率,在给定差异化时间段和设施空间特征的情况下,开展全时空街道空间单元配置的适应性评价(图4)。

图4 “活动—体验—空间”适应性评价技术路线

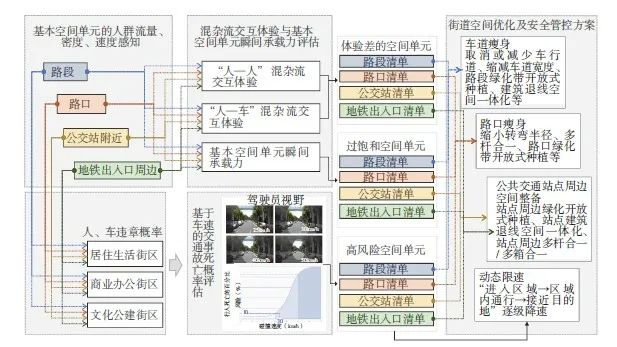

二是基于街道空间单元内瞬时人群流量、密度、速度的推演,评估路段和公交站台的“人—人”“人—车”混杂流交互体验、路口行人过街等候区的瞬间承载力、地铁出入口空间应对脉冲混杂人流的瞬间承载力、差异化车速管控下的交通安全风险。针对体验差、过饱和、高风险的空间单元,制定空间优化与安全管控方案(图5)。

图5 基于潜在街道活力推演的空间优化规划与安全管理控制方法技术路线

2.2.4 基于“场所—活动”适应性评估的精细化场所营造

一是利用地图街景提取连续空间单元的绿视率、天空可视指数、建筑界面可见度、种植模式等特征,基于AI算法建立街道空间环境品质的高精度、数字化表达。在路段、路口、公交站台、地铁站出入口等空间单元内,以情绪观测和活力作为核心指标,评估场所特征与街道活动的适应性。

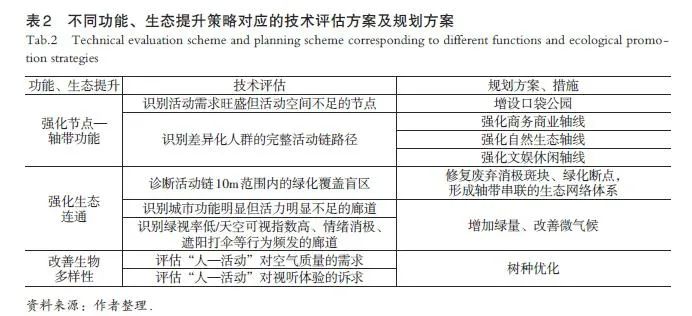

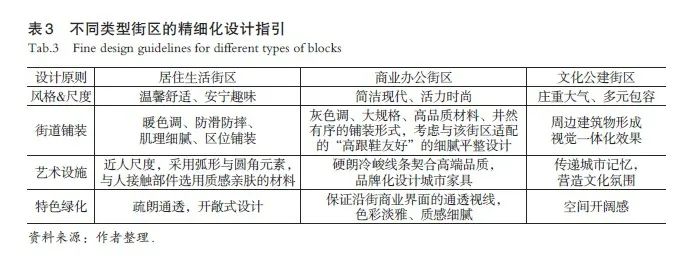

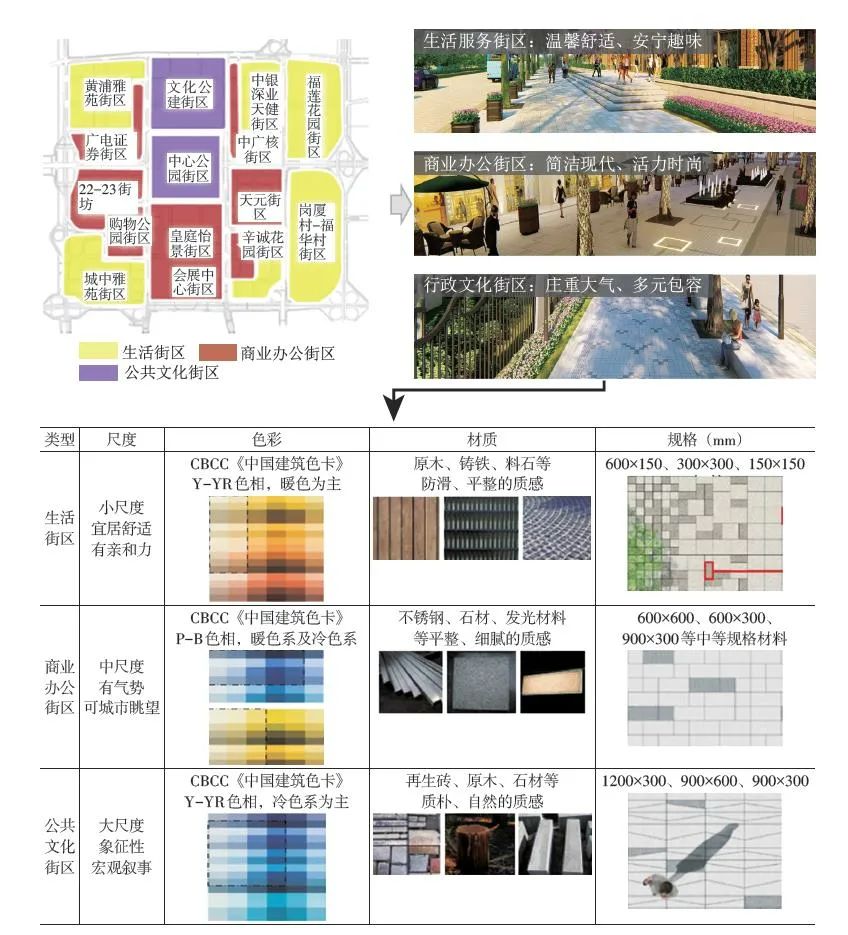

二是集功能、生态与视觉体验于一体的街道场所营造。明确不同人群和多元活动对街道功能、街道生态等的本源性诉求,从完善节点—轴带功能、强化生态连通、改善生物多样性角度出发,因地制宜地采取增设口袋公园、强化功能轴线、修复废弃消极斑块、增加绿量、优化树种等措施,促进功能与生态的协调优化,强化人与自然融合(表2)。针对居住生活、商业办公、文化公建等功能片区,明确街道的空间尺度,以及街道铺装、艺术设施和特色绿化的配置原则,针对性地编制精细化设计指引(表3),统领规划区域的总体设计风格,指导详细设计方案编制。

2.2.5 基于活动链完整重构的出行服务一体化优化

一体化出行服务的关键,在于从空间衔接、服务时间衔接以及运能匹配等维度出发,实现不同交通方式之间的有机统筹,为出行者提供无割裂感、无缝衔接的在途体验。一体化出行服务的实现,依赖个体活动链的完整重构。基于手机位置服务数据、乘车订单、跨视域视频数据re-ID等交通大数据,分别在轨道交通出行、公交出行、轨道—公交换乘出行、步行和骑行等多种场景下还原活动链轨迹,并通过扩样实现整个片区个体活动链的时刻表级重构(图6),为多方式协同运营提供依据。

图6 完整活动链重构技术路线

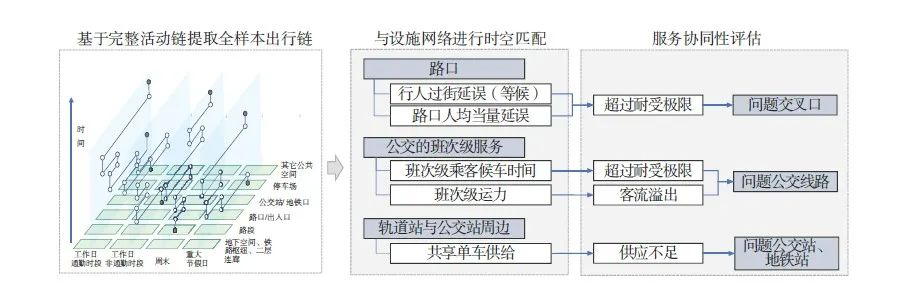

以还原的完整活动链为基础,推演不同人群在不同空间节点、不同活动链条的出行服务需求,与现实的服务网络叠加,采用路口的行人过街延误、路口的人均当量延误、公交班次的乘客候车时间、公交运力供需平衡水平、公共交通站点周边共享单车供给水平等指标,进行“活动—效率—服务”适应性评估,提取存在问题的空间单元(图7)。

图7 多模式交通网络服务协同性诊断技术路线

针对问题空间单元,以乘车时间、换乘接驳时间、等候时间最小化以及运能匹配为目标,对信号配时的动态优化、公交与出租汽车运力的动态调配、共享单车的动态投放、道路限速的动态调整等提出参数级要求,确保不同交通方式之间在空间位置、运能运力、服务时间等方面实现主动衔接,为出行者提供全过程、伴随式的出行服务(图8)。

图8 基于活动链的出行服务主动优化及调控技术路线

3 深圳市福田中心区的探索与实践

深圳特区建立40周年之际,党中央赋予深圳全新战略定位,要求本世纪中叶建成竞争力、创新力、影响力卓越的全球标杆城市,全球标杆城市就要有全球标杆级的街道体验。福田中心区作为深圳市的行政、金融、文化、商贸中心和综合交通枢纽,在打造全球标杆级的街道方面理应承担先行示范的重大历史使命。为加快实现由服务高端产业的特区中央商务区(CBD) 向承载人民幸福的湾区中央活力区(CAZ) 转变,在上述“数据驱动的活动规划”技术体系指引下,福田中心区在街道品质综合提升方面进行了全新探索与实践。

3.1 人本的街道交通空间重构

近年来,深圳公交优先发展成效显著,福田中心区“轨道+公交+慢行”的出行比例从2014年的70%上升至2019年的76%,绿色出行方式占据主导。然而,街道空间分配未能与之适配,车行空间比例超过一半,有效慢行空间不足30%,空间紧约束已成为从“方便出行”迈向“人享其行”的主要掣肘。以车速动态管控、车行空间瘦身为基础的慢行空间优化,是本次街道空间重构的主要策略。

3.1.1 以合理“速差”降低安全风险和内心焦虑

鉴于30km/h死亡风险分界点的国际业内共识(World Resource Institute,2016),根据片区功能差异和人流密集程度,提出分区域、分时段差异化动态限速方案,在居住生活片区限速30km/h,在人流密集的商务办公片区限速20km/h,在以儿童活动为主的公共文化街区限速10km/h,通过合理地降低“人—车”速差,进一步降低交通安全风险,缓解弱势群体的在途内心焦虑。

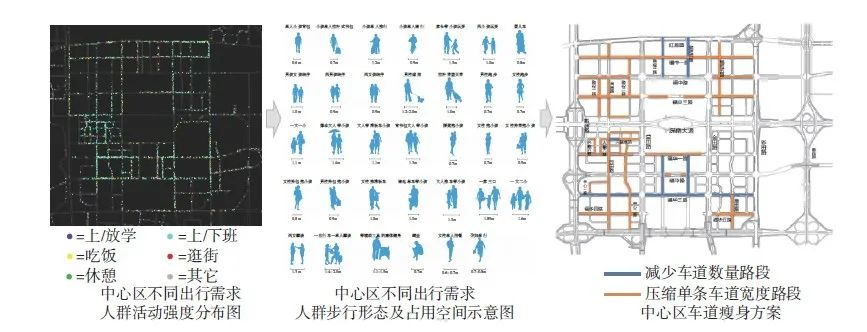

3.1.2 以“车道瘦身”为核心的横向-纵向慢行空间优化

基于街道活力体检,根据对活动时间、空间分布等关键特征的长期监测,明确哪里可以采取减少车道数量、缩减车道宽度、缩小转弯半径、取消路内停车泊位等措施,释放空间给公共活动与慢行,最大限度减少空间错配。一是变更道路功能,空间化零为整。在公共文化街区,全面落实慢行优先,将鹏程三路、鹏程四路的街道功能从支路调整成为步行街,取消路内停车泊位,实现大型文化公建的功能串联以及周边公共空间的全面贯通;二是压缩机动车道,还路于民。结合该片区的车速管控策略和最新地方标准,将中心区29 条、超过17km 的机动车道宽度从现状的3.5—3.75m 压缩至3—3.25m,步行空间的单侧平均宽度从2.2m增加至3.5m以上。同时,结合路内外停车配建标准和路内外停车使用情况,调节路内外停车泊位分配,减少路内停车泊位510个,增加慢行空间超过7800m²(图9);三是缩小转弯半径,缝合通行空间。将90%的道路交叉口转弯半径从15—25m 压缩至5—15m,在增加行人过街等候空间、缩短行人过街距离、引导车辆降速等方面发挥了重要作用;四是推动“零高差”连续成网,彰显开放包容。坚持保障全人群舒适的原则,在交叉口、支路路段、建筑单位出入口等关键节点,全面实施“零高差”设计,人行道最大坡度控制在1∶20以下,大幅改善步行、骑行、轮椅、童车推行的无障碍体验。

图9 福田中心区街道慢行空间供需错配状况及车道瘦身方案

3.2 功能生态优化及场所营造

福田中心区的建成率已达95%,是深圳市最成熟的片区之一,然而,当前的街道功能、场所品质和生态环境已难以适应新定位、新需求。一是空间割裂、界面消极。商业、生活服务、景观休闲功能的街道占比不足40%。70%的道路两侧由围墙、封闭绿化等消极界面构成,临街界面缺乏参与感。道路红线内外公共空间在标高、铺装等方面缺乏统筹,空间碎片化;二是街道硬件“量高质低”。铺装风格陈旧,破损情况普遍。设施缺乏整体风格设计和文化印象,难以引人驻足停留。杆件林立、箱体杂乱,视觉感官体验不佳,阻碍顺畅通行。大量绿化采用封闭式种植,尺度过大、缺乏参与感,局部围合形成隐蔽空间,引发不安全感。

3.2.1 功能与生态的同步提升

针对上述问题,本次提升重点在以下四个方面发力,推动中心区功能和生态双提升。一是构建点—线—面公园网络。利用机动车道压缩释放的9万m2空间,以及零散分布的闲置绿地,打造12座全龄友好、各具特色“微公园”和36段休闲带,推动核心区公园连续成网;二是增加绿量,生态连通。修复了58处街头绿地“消极斑块”,贯通莲花山生态轴线,形成轴带串联的生态网络体系。同时,扩展主次廊道绿量宽度,主、次廊道绿化覆盖率分别达到50%、35%以上,通过改善微气候,降低热岛效应,提升市民出行体感舒适度(图10 左);三是改善空气质量和生物多样性。新增25种净化空气能力强的树种,保持空气质量和提高负氧离子含量水平,同时补充了近百种原生态乡土植物,为动物提供健康稳定的栖息生境(图10右);四是低冲击开发,建设韧性城市。通过渗透铺装、雨水花园、生态草沟等措施,降低固体悬浮物浓度,提升雨水径流量控制率,增强自然土壤吸纳雨水的能力,让城市像海绵一样具有雨水涵养能力。

图10 福田中心区空气质量和生物多样性提升方案

3.2.2 场所体验的精细化改善

针对生活、商办、公共文化三类街区制定差异化的场所营造目标,通过调节空间、铺装、绿化、设施等要素的尺度、色彩、材质、规格等,营造与街区功能和互动需求精准贴合的场所体验(图11)。

图11 福田中心区场所营造分区差异化风格与目标

其一,生活街区。空间尺度方面,注重场所氛围的温馨舒适、安宁趣味,开放式处理路侧绿地,可进入,可停留,营造人与自然融合互动的空间印象。铺装设计方面,针对儿童嬉戏类活动频繁的特点,选用暖黄色调、防滑防摔材质,实施肌理细腻的小规格铺装,适度穿插自然拙朴的汀步、条石等,营造轻松惬意的亲绿空间,增强主题趣味与亲和力。绿化设计方面,营造“疏朗通透”的开敞式绿化空间,选用可触摸的芳香康养、生态野趣类植物点缀,营造全感官沉浸式体验。设施设计方面,广泛应用弧形与圆角元素以强调近人设计,与人接触部件选用木材等亲肤材质,儿童活动频繁的区域零散布局安全、色彩鲜艳、互动性强的创意设施,营造探索氛围。

其二,商业办公街区。空间尺度方面,注重简洁现代、活力时尚,形成开放共享式空间,为社交活动提供“户外微客厅”“第二办公区”。统筹建筑退线空间与道路红线内空间的功能,为引入高品质商业外摆、提升临街活力提供便利。铺装设计方面,选用灰色调、大规格材料,注重与周边建筑风格和立面色调相协调,与商务、休闲购物人群生活节奏相呼应,将“高跟鞋友好”作为面层选择的基本要求。绿化设计方面,根据街道宽度和周边业态,加大行道树株距,选择树冠疏朗的乔木,保证沿街商业界面的通透视线。根据需要灵活摆放花箱,种植富有艺术感的草灌木,用于外摆、临时活动等空间软隔离,弹性满足商业办公街区日常与节假日多功能需求。设施设计方面,选用中性灰色调、不锈钢质地材料,以硬朗冷峻的线条组合契合商业办公气质,以“福田印”符号和街道家具小品的“家族脸谱”式设计,树立福田中心区街区特有风貌。

其三,公共文化街区。空间尺度方面,注重庄重大气、多元包容,形成安全无障碍、开敞舒心的广场式空间尺度。铺装设计方面,采用与城市中心轴线相连续的大线条样式,以大规格材料为主,与周边建筑物形成视觉一体化效果。绿化设计方面,以多排树阵的方式,呈现中轴线的空间开阔感,同时半围合成多类小空间,用于开展包括街头演艺在内的各类文化活动。优先配置原生态植物,营造万物生长和生态循环的“自然课堂”,提升城市人文生态认知。

3.3 全出行链伴随式智慧服务

研究表明,各国行人的等候耐受极限多分布在40—60s的区间内,其中日本40—45s、英国45—60s,国内北京等城市为45—50s (杨茜, 2018;张智勇,等,2015;熊文,等,2009)。当前,在福田中心区大量灯控路口,高峰时段行人过街等待时间在90s以上,超过国际公认的等候耐受极限,面向品质提升的灯控策略亟待改善。安全方面,福田中心区的交通事故当中,82%发生在交叉口,其中一半以上由机动车转向不礼让行人导致,百余处停车场出入口当中接近一半存在明显安全隐患。地面交通网络的效率提升和安全改善是本次全出行链出行体验改善的重点。

3.3.1 绿色出行优先的交通流管控

一是在交叉口、停车场出入口等人车冲突密集、安全隐患突出的节点,利用地面红绿灯、盲人钟、感应式行人绿灯延长等措施,提供贴心安全的过街环境;二是在中心区超过20处信控路口实施公交优先信号控制,公交车通过交叉口的延误平均降低11%;三是按照“进入区域—区域内—目的地”逐级降速原则,实行分时段、分区域的动态限速管理,打造稳静化街区,保障出行安全性。四是采取防溢流控制等信控优化策略,对中心区交叉口实施网络化协同管控,在道路瘦身9万m2的情况下保障路网运行服务水平不下降。

3.3.2 提供伴随式出行服务

利用个体级出行活动链分析模型,对福田中心区人、车画像和活动轨迹实现全时空提取与秒级重构,为公交服务、慢行服务优化提供精准支持。一是根据需求的持续观测来动态调整公交车型、发车频率,高峰时段开行点到点长距离定制公交,缓解关键廊道地铁拥堵;二是提供按需响应式公交服务和高品质微循环公交服务,吸引短距离小汽车出行向公交转移;三是在大客流地铁站点出入口布设慢行指引屏,提供周边公交出行、自行车接驳、商业、文娱等信息查询服务。同时,聚焦枢纽、地铁口、公交站、地下停车场等典型场所的常发服务痛点,提供跨交通方式、全链条可靠的出行信息,缓解出行途中的焦虑感。

3.3.3 建设“感—算—知—判—治”街区大脑

福田中心区城市功能复合、人群多样、街道活动诉求多元,精细化的街道空间治理离不开对活动规律和交通运行特征的精准把握。为此,在“感—算—知—判—治”逻辑框架下构建了片区级的交通智能治理计算云平台,对交通运行和街道活动需求实施持续、动态监测,保障街道空间治理的科学化、精细化和智能化。一是“感”,坚持场景导向、功能复用原则,在建筑出入口、交叉口、公交站、地铁站出入口等关键锚点系统布设前端采集设施,建立“全息感知”能力,为还原个体级的完整出行链、活动链奠定硬件基础;二是“算”,采用“云—边—端”协同计算的平台架构,动态优化配置算力,在数据治理成本可控的前提下建立秒级响应能力,支撑交通大脑高效运转;三是“知”,建立片区街道活动及交通运行知识图谱,针对中心区人、车、路、事件等各类交通要素之间的关联关系,建立并逐步完善系统性认知,更加全面地揭示交通复杂巨系统的“真相” 与发展演化规律;四是“判”,构建数字孪生交通仿真沙盘,满足交通治理的长期性诉求和实时动态调控等及时性诉求。最后是“治”,围绕全出行链,形成集智慧枢纽、智慧公交、智慧地铁、智慧停车、智慧交管等于一体的智慧化综合治理解决方案。

4 建设成效与体系创新

4.1 建设成效评估

福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程已于2020年8月顺利竣工验收,工程实施前后评估结果显示,各项指标均有显著提升:①2021上半年官方数据显示,交通事故率较项目实施前降幅超过19%,出行安全明显改善;②绿色交通比例从改造前的76%提升至78%,小汽车、出租车出行比例分别较项目实施前下降1.7% 和0.1%,出行方式结构更加绿色、健康;③2021年上半年人均出行时间(福田中心区内的部分)12.37min,较项目实施前下降超过5%,如按照福田中心区市民的时间价值计算,每年节省的时间折合价值超过3 亿元,经济社会效益显著;④从项目实施前后福田中心区的人群活动强度变化来看,工作日的最大瞬间人流从19.4万人上升至19.8万人,增幅2.1%,周末活力提升更加明显,从10.4万人上升至11.3万人,增幅8.6%。实施后的意愿调查结果显示,34%的受访者表示每个月来福田中心区的次数较以往增多,52%的受访者在福田中心区停留、活动的时间较以往更长,超过62%的外地游客表示愿意再次造访。综上,在推动福田中心区迈向零伤亡愿景,促进全民健康改善,保持经济社会发展活力与持续创新能力等方面,该项工作均取得了预期效果。

4.2 技术与机制创新

数据驱动的活动规划欲发挥作用,离不开从技术到机制的全面创新。纵观福田中心区街道品质提升工作从规划到建成全过程,以下四方面尤为关键。

一是以交叉学科融合的理论创新为指导。紧密围绕人的活动需求和安全感、幸福感等情绪感受,协同发挥交通、城规、景观、智慧等多专业优势,以交通设计促进街区功能优化,以城市设计统筹特色风貌,以景观设计提升环境品质,以智慧设计营造伴随式体验,通过相互嵌套、一体化的“四个设计”,促进U型空间的完整再造。

二是以数据驱动治理的方法创新为支撑。基于多源大数据的融合和“时空对齐”,精准还原人车轨迹、街道活动特征,提取不同出行目的的市民在不同时段、空间的完整活动规律。借助新技术方法的突破,各类人群对空间场所、街道设施、交通服务等多样化需求将可得到细分,为进一步优化城市设计、重构道路空间、营造活动场所和升级智慧服务提供支撑。

三是以品质传承文化的工艺创新为手段。道路设施以及街道家具小品不仅是街道功能的组成部分,更是城市文化特色、景观风貌和记忆情怀的重要载体。家族式设计、色彩与周边街道界面和街道功能的围合感,与其本身功能同等重要。在街道设计和建设过程中,通过新材料、新工艺、新技术的应用,不仅解决街道设施降本增效问题,还应形成经久不衰的城市文化艺术传承符号,以百年街道塑造百年城市。

四是以时空协同的体制机制创新为保障。空间上,探索建立跨部门协调机制,统筹政府与社会、政府各相关部门在街道建设管养方面的组织协调,将道路红线内外全面拉通,实现街道U型空间的一体化设计和整体改造。时间上,探索全流程项目管理模式(P-EPC),将规划设计师负责制贯穿街道建设全过程,保证规划意图在工程设计、施工等各阶段的精准传递。

5 结语

街道空间的交通环境品质提升是一项系统工程,也是城市高质量发展的抓手。本研究在充分吸收国内外城市公共空间规划、街道设计经验的基础上,以迈向零伤亡愿景、改善全民健康、激发城市创造力为逻辑起点,提出了“数据驱动的活动规划”技术体系,攻克了街道活动特征难辨识、活力体验评价方法不健全、“活动—感受—场所”互动规律难提取、人车感知碎片化、街道建设成效难评估等关键技术问题,形成了一套完整的规划范式,为街道治理的科学化、精细化和智能化提供了方法支撑。这一探索与实践的成效也意味着,在街道品质综合提升这一崭新领域,数据驱动的活动规划技术体系已开始崭露头角,能够为新时期城市街道生活的高质量发展注入强大动能。

本文引用格式:张晓春,邵源,安健,等. 数据驱动的活动规划技术体系构建与实践探索——以深圳市福田中心区街道品质提升为例[J]. 城市规划学刊, 2021(5):49-57.(ZHANG Xiaochun, SHAO Yuan, AN Jian, et al. Building and Application of the Technical System for Data-driven Activity Planning: The Case of Street Quality Improvement in Futian CBD of Shenzhen[J]. Urban Planning Forum, 2021(5): 49-57.)

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2020年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】数据驱动的活动规划技术体系构建与实践探索——以深圳市福田中心区街道品质提升为例 | 2021年第5期

规划问道

规划问道