【作者简介】

张赫,天津大学建筑学院,特聘研究员,博导

王睿,天津大学建筑学院,副研究员

于丁一,中国城市规划设计研究院上海分院,规划师

蹇庆鸣,天津大学建筑学院,副教授

彭竞仪,天津大学建筑学院,博士研究生

张建勋,天津大学建筑学院,博士研究生

提要

县级城市碳排放总量占全国一半以上,其碳减排任务的落实落位是实现我国双碳战略目标的关键。国土空间规划作为国家空间战略的传导系统,是双碳目标在空间层面落实的重要系统工具。在双碳战略和国土空间战略双重背景下,提出空间规划视角下县级城市差异化控碳思路。针对低碳目标下的县级国土空间规划的基本问题,提出差异化控碳的关键着眼点及其纳入国土空间总体规划的基本框架。最后,建立与国土空间总体规划各阶段相衔接的低碳规划方法体系,并以武安市为例进行应用。

关键词

差异化控碳;县级国土空间规划;低碳规划;指标体系

2020年我国首次提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和(简称“双碳”目标)。”基于此重大战略目标,各省正在积极制定2030年前碳达峰行动方案,战略目标逐级分解下达至县级城市层面,也是各省市行动方案的重要思路。与低碳目标分解思路相近,我国国土空间规划体系也形成了国家、省、市、县、乡镇的“五级”目标传导机制(赵民,2019;孙施文,2020)。通过国土空间规划技术的调整,自上而下优化国土空间碳源汇结构,从而实现控碳减排并逐步达到碳中和,是国家双碳发展战略和国土空间规划结合的重要着眼点(熊健,等,2021)。

在各级国土空间规划中,县级国土空间规划编制主要承担着“重实施”的指标落位和空间落实职能(吴志强,2020)。在双碳发展战略中,县域碳排放总量占全国一半以上(王睿,等,2021),并承担着我国大部分的碳汇职能,可以说是我国“双碳”目标达成的关键治理区域。与此同时,我国现共有1900余个县级行政单元(不包括市辖区),分布广泛且发展差异性大(张赫,等,2020)。东、中、西部地区,南北方地区等碳排放特征及治理潜力水平具有较大不同,导致县级城市低碳治理难以采用“一刀切”式的目标分解方案。兼顾国家整体减排战略和自身发展的差异化目标指标分解思路是解决以上问题的重要着眼点。结合国家低碳战略需求和国土空间规划技术革新,本文试图基于县级城市的差异化和复杂性问题,从低碳目标下县级国土空间总体规划编制面临的基本问题出发,建立差异化思路下的国土空间低碳规划编制框架和新技术路径,旨在通过国土空间总体规划编制,助力县级城市“30,60”双碳目标的实现。

1 低碳目标下县级国土空间总体规划编制面临的基本问题

1.1 县级城市低碳治理的发展差异化与治理复杂性问题

低碳城市规划方法研究始于由国家发改委牵头,2010年正式启动的首批低碳试点城市工作(周江评,等,2011)。基于试点城市总体规划阶段的低碳规划方法探索被更多学者关注并应用于北京、上海、哈尔滨等特大城市总体规划实践中(顾朝林,等, 2012;姜洋, 等,2013;鞠鹏艳,2013)。然而原有试点城市规划方法多针对典型特大城市或低碳试点城市,无法与现阶段国家自上而下减排目标分解思路相匹配。而作为该分解思路基层实施单元的县级城市,如何从空间规划的角度实现国家低碳战略目标和自身差异化发展需求是现阶段县级城市面临的控碳治理主要问题。从碳配额的角度,大量学者从经济投入产出(冯青,等,2021)、公平与效率(杨庆亮,2015) 等角度探索了自上而下的碳减排任务分解方法,其中也有部分研究成果涉及县级城市(SHI Longyu,等,2020)。县级城市空间减排所面临的差异化问题不仅局限于经济与效率问题,更关乎生态本底系统、发展空间潜力、产业发展结构等城市空间特征和治理基础的复杂性因素。因此,从空间规划的视角探讨县级城市空间治理要素对碳排放的影响机理,对复杂性治理因素进行系统性梳理,是县级城市低碳规划重点关注问题。

1.2 需要纳入县级国土空间规划考量的低碳规划问题

基于以上发展差异性与治理复杂性,结合县级国土空间规划重落地、重实施的重要特征,具体需要纳入县级国土空间规划考量的主要问题包括以下四个方面。

(1) 问题识别:针对县域发展差异化特征,识别县域空间碳减排薄弱环节及重点治理部门。县级国土空间规划更注重从现实问题出发,每个县所面临的问题不同导致其国土空间的碳减排问题也有所不同。因此,县级国土空间规划应明确两个方面的前提:首先是全国角度下县域空间治理层面的碳减排问题多寡;其次是哪些空间治理部门问题较多且治理的减排潜力较大。锚定减排问题的方向与严重性,才能明确空间控碳减排重点所在。

(2) 减排目标:兼顾国家战略和县域复杂性,建立空间规划对差异化碳减排目标的规划响应机制。我国“30,60”双碳目标对各城市碳达峰和碳中和提出了明确的碳减排总量目标,并通过减碳量的逐级分解实现各省、市、区县等行政单元的减排目标。但从空间规划角度,现有试点城市的规划经验与指标准则,仍是从自身发展角度制定个案减排目标(姜洋,等,2013),难以全面对接现有战略思维。如何通过空间规划的响应机制建立“碳减排目标”与“空间规划目标”的关联仍然是低碳战略与国土空间规划衔接中的技术瓶颈与攻克点。

(3) 技术路径:结合既往低碳规划经验和县级城市的现实特征,制定针对县级国土空间规划的低碳技术集成方法。传统城乡规划与土地利用规划并行时期,县级城市空间规划普遍存在建设增量低效运营造成的高碳排放发展模式问题。而现行国土空间规划则强调存量土地有效更新与空间规划方法转型。在该过程中,仍需要更新优化原有“两规”低碳规划技术路线(匡晓明,等,2018),并结合“问题识别”和“减排目标”的差异化需求,提出兼顾普适性及差异化的低碳规划技术引导要求。该方法应可对三区三线划定、国土空间格局优化、中心城区规划等具体编制内容形成明确的低碳技术引控手段。

(4) 管控抓手:结合现有国土空间规划指标体系设定思路,建立面向国土空间总体规划全流程的低碳评估指标体系。在国土空间总体规划中,无论是“双评估”“国土空间指标体系”还是“城市体检”工作,都是通过较为一致导向下的规划指标体系,构建国土空间动态、量化治理的有效“抓手”(吴志强,等,2020;尚嫣然,等,2020)。因此,在国土空间规划流程中纳入的低碳规划指标体系,应与之衔接与同步。虽然既往低碳指标体系的研究成果颇丰(颜文涛,等,2017;魏书威,等,2014;成贝贝,等,2013;路立,等,2011),具有一定借鉴性。但同时其各自研究偏向与国土空间规划的衔接性问题导致以低碳城市、低碳街区、低碳小城镇、生态低碳城区等为对象的指标体系(顾媛媛,等,2018;杜海龙,等,2018) 无法直接纳入国土空间规划体系,有待进一步整合、优化与系统性改善。

2 基于差异化控碳思路的国土空间低碳规划编制框架

2.1 差异化控碳思路的主要内容

差异化控碳是面向全国县域的发展差异性与治理复杂性问题而提出的空间控碳减排思路。县级城市空间碳减排主要面临两大差异化问题,即不同县所面临的治理侧重不同以及不同县所需要的碳减排治理强度不同。由此差异化控碳思路主要包括两个维度的着眼点:①空间治理特征差异:不同空间规划系统对碳排放影响机理不同,通过机理认知实现不同县域重点控碳部门的有效识别;②空间治理强度差异:各县减排目标存在较大差异,由此建立与碳减排目标等级相关联的空间规划模式,可有效区分不同县的空间治理方式。本文基于该思路进行了以下基础性研究,构建全国县域差异化控碳的基本框架并形成相应结论。

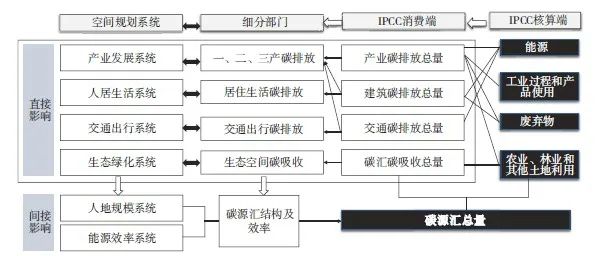

首先,基于空间规划系统对碳减排部门的影响机理,构建“空间规划系统—碳减排部门”关联框架(图1)。通过碳减排部门—影响因素分解—空间系统要素关联,建立县域空间治理要素和碳排放之间的因果关系链(ZHANG He,等,2021)。研究结果显示,空间规划系统可以分为直接影响部门和间接影响部门。其中直接影响部门为空间规划要素对碳源汇各细分部门具有直接对应影响关系的空间系统部门,主要分为四类:产业发展系统、人居生活系统、交通出行系统、生态绿化系统。间接影响部门则是通过空间规划整体性结构变化对碳排放总量产生影响的空间系统部门,主要包括人地规模系统和能源效率系统。人地规模系统是通过人口和空间容量对碳源碳汇总量形成一定的总规模约束,从而对净碳排放总量造成影响;而能源效率系统则通过不同县级城市的能源效率提升和用能方式变化对碳排放总量产生影响。

图1 “空间规划系统—碳减排部门”关联框架

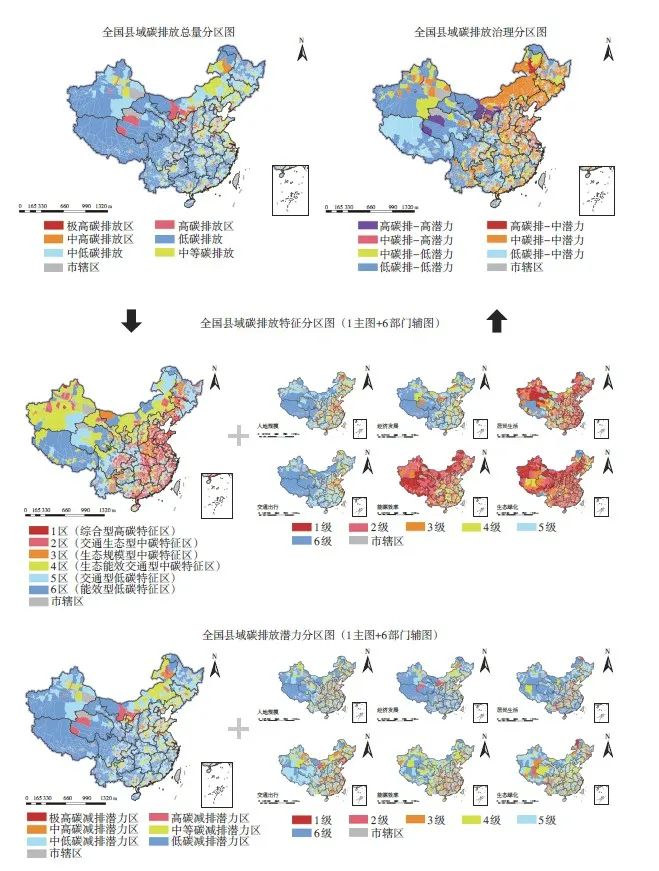

其次,基于全国尺度下县域碳排放特征分区研究成果,实现全国县级城市碳排放总量、特征、潜力、治理评估(图2)。其中碳排放特征评估是评估造成县域高碳发展的动因,确定县域结构性减排问题的多少,主要包括各县整体和六大控碳部门的碳排放动因差异定量分级;碳排放潜力测度各县的控碳减排难度和能力,确定各县整体和六大控碳系统的碳排放治理能力。通过碳排放总量(CAI Bofeng,等,2018;蔡博峰,等,2017) 及碳排放潜力总量,确定我国7个县级城市碳排放治理类型(高碳排—高潜力型、高碳排—中潜力型、中碳排—高潜力型、中碳排—中潜力型、中碳排—低潜力型、低碳排—中潜力型以及低碳排—低潜力型)。最终,形成全国尺度下的“4主图+12辅图”的全国县域碳排放分区地图成果。

图2 全国尺度下县域碳排放特征分区研究成果

最后,以全国县域碳排放特征评估结果为基础,基于各个系统的特征及潜力实现不同县级城市的重点空间规划系统识别方法;基于治理分区的等级划分,实现不同治理强度下的空间规划模式及相应的规划引导力度的差异化分类。

2.2 基于县域差异化控碳思路的国土空间低碳规划编制框架

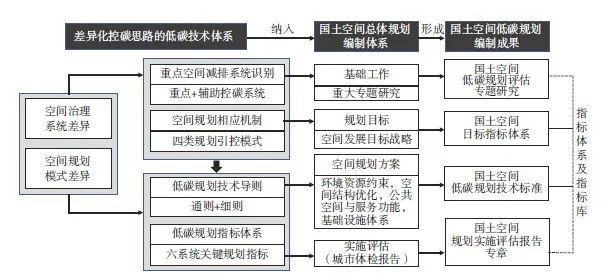

基于以上思路所形成的空间治理系统差异和空间规划模式差异,对接国土空间总体规划编制体系中的四个流程——基础工作、规划目标、空间规划方案和实施评估,形成四个方面的国土空间低碳规划技术体系(图3):①重点空间减排系统识别:基于空间治理特征差异性,对六大系统中问题较多,减排潜力较大系统进行识别,划定重点和辅助减排系统,纳入国土空间基础工作中的低碳规划专题研究中;②空间规划响应机制:基于空间治理强度差异,对应开展国土空间规划响应机制研究,形成与国家碳减排目标等级相对应的规划引控模式,并制定各县空间发展目标战略和国土空间规划指标体系的低碳化标准;③空间规划方案:制定低碳规划技术导则,包括面向全国县域低碳治理的标准化通则和综合考量空间治理系统和强度差异的各县所对应的技术细则。进一步,形成国土空间规划方案阶段的低碳规划技术标准;④低碳规划指标体系:建立六系统关键约束指标库,纳入国土空间规划实施评估之中,通过指标筛选、变形与转化分别纳入国土空间规划对应编制阶段,形成现状评估指标、规划目标指标、关键约束引导指标和实施成效指标等统一体系不同侧重的低碳规划指标体系。

图3 基于差异化控碳思路的国土空间低碳规划编制框架

3 基于差异化控碳思路的县级国土空间低碳规划技术路径

3.1 面向空间治理系统差异的重点控碳系统识别

结合全国县域碳排放特征和潜力评估结果,进一步划定重点减排系统和辅助减排系统。其通过叠加6个规划系统的碳排放特征及潜力分级数值,识别空间规划问题较多且调整空间较大的系统,作为该县的重点控碳系统,其余系统则作为辅助控碳系统。由此,每个规划系统的影响因素分级(6级) 与减排潜力分级(6级) 叠加分值越小的地区,说明该县该系统的空间碳排放治理问题越多且治理潜力越大。通过对全国县级城市各部门的叠加分值统计分析,得到叠加分级的差异化断点为6级。因此,将叠加分级6级作为重点治理系统的门槛级别,小于6级的为重点治理系统,大于6级为辅助治理系统。重点治理系统应是国土空间规划后续编制工作中的重点优化和改善方向。

3.2 面向差异化控碳强度的空间规划响应机制

全国县级城市空间规划治理分类,按照总量高低和潜力高低的基本逻辑可初步将7个治理类型看做7级治理强度。由于部分治理类型数较少,评估数值与邻近类型较为接近,将数量极少且碳达峰和变化趋势相近等级做归并处理后,最终得到严格管控、重点强化、一般优化、薄弱预防四级空间规划治理强度分级。对应不同等级制定县级城市碳达峰总量减排方案,对应总减排量按照县城区、镇、园区的碳排放总量布局设置减碳用地分解方案(郑德高,等,2021)。与此同时,在国土空间总体规划的目标体系中,对应四级空间规划治理强度形成空间规划响应目标和编制指引。

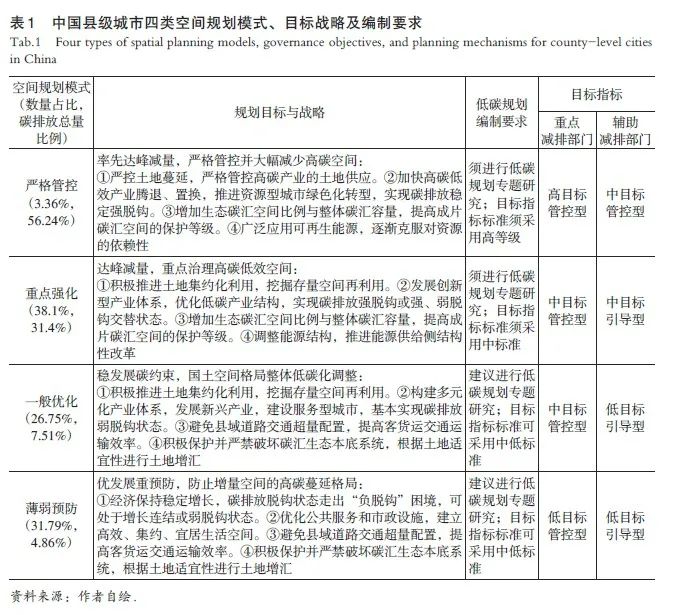

根据四级治理强度的县级城市数量、总量特征,针对六个规划系统中的关键特征系统,设定具体的战略目标和编制要求(表1):①严格管控(高强度治理类型):碳排放总量高潜力较高地区,该类地区数量极少,但碳排放总量占我国县级城市碳排放总量的56.24%,该类地区控碳减排成效将大大影响我国碳减排目标的实现程度。该类地区为空间规划极高强度介入地区,对重点和辅助空间规划系统分别制定高等级和中等级的减碳目标,应实现率先达峰,严格管控并大幅减少高碳空间要求;②重点强化(较高强度治理类型):碳排放总量一般但减排潜力较大地区,碳排放总量占我国县级城市碳排放总量的31.4%。但由于该类地区数量占比较高,是我国主体治理区域,该类地区为空间规划较高强度介入地区,主要对重点治理系统制定高等级减碳目标和管控型引导措施,实现达峰减量,重点治理高碳低效空间的总体目标;③一般优化(中强度治理类型):碳排放总量较低减排潜力一般地区,该类地区碳排放总量和数量都相对占比较少,对重点和辅助空间规划系统分别制定中等级和低等级的减碳目标,完成一般性治理审计目标即可,实现稳发展碳约束,国土空间格局整体低碳化调整的要求;④薄弱预防(低强度治理类型):碳排放总量和减排潜力均较低地区,该类地区碳排放总量占比较少,仅占全国县域碳排放总量的4.86%,但数量占到全国县级城市数量的30%以上。该类地区对我国碳减排目标贡献度极低,无须进行严格降碳治理措施。所有空间治理系统均达到较低的门槛目标即可,规划重心为优发展重预防,防止增量空间的高碳蔓延格局。

3.3 中国县级城市低碳空间规划技术导则

既往低碳空间规划技术已在低碳试点城市进行大量应用示范,具有一定借鉴性(叶祖达,2009;周扬,等,2014;黄建中, 等, 2017;郑德高, 等,2021)。但同时,既有技术方法仍多面向大城市和特大城市城区建设,对于县级城市缺乏针对性。因此,根据现行县级城市低碳发展诉求、要素及其相关性研究,以既有低碳规划指引为基础,利用多系统协同、调研数据样本分析、标准比较研究等方法,对碳排放、规划指标、规划方法的相关性进行定量研究,对人地规模、经济发展、交通出行、居住生活、生态绿化、能源效率六个系统进行样本数据梳理,通过现状比较、规划评价及指标比对研究,得出以上六个系统的碳排放正、负相关指标的关联机理,进而建立全国县级城市六大系统的低碳规划路径及策略方法指引。进一步考量全国县级城市的差异化和复杂性问题,建立以普适性为主的通则层面内容和针对不同空间规划模式的细则层面内容。

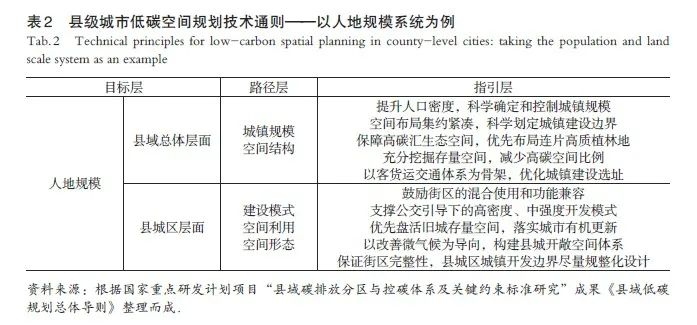

其中,通则体系为集成六大系统的普适性县域低碳规划技术方法。从县域总体和县城区两个层面入手,提出较为全面的国土空间总体规划需要考量的重点低碳引导侧重及主要规划策略,作为后续低碳规划约束标准、评价指标、规划策略、方法指引的编制依据,主要包括目标层、路径层和指引层(表2)。

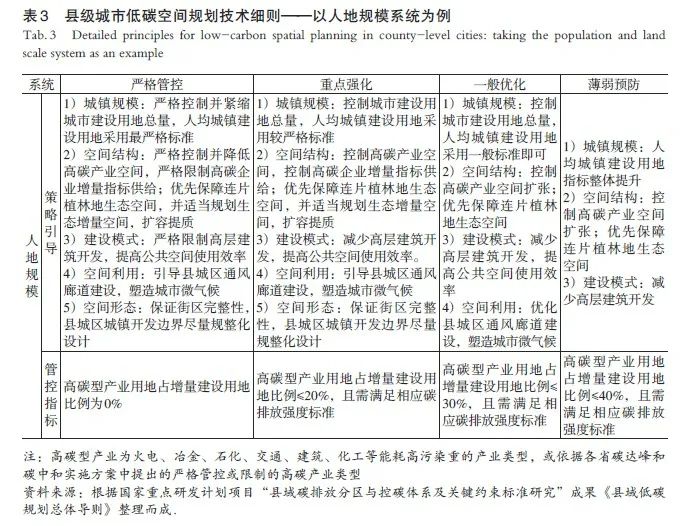

细则层面是基于四类规划模式城市的规划总体战略目标和编制要求,建立管控力度不同的空间碳减排梯度管理,因地制宜地制定规划技术标准。通过重点引导策略和关键控制指标的形式,实现四类县级城市的差异化低碳规划指引方法集成。以人地规模为例,细化通则在不同规划模式下的低碳规划指导要求,形成规划编制的低碳管控引导依据,同时提出一项量化管控指标,实现低碳规划在国土空间规划体系中的刚性约束作用(表3)。

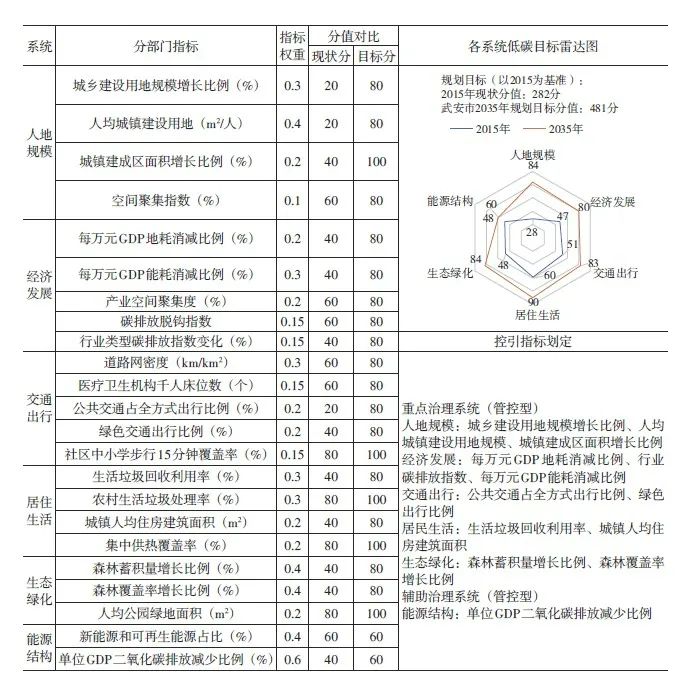

3.4 面向国土空间规划全流程的低碳指标体系

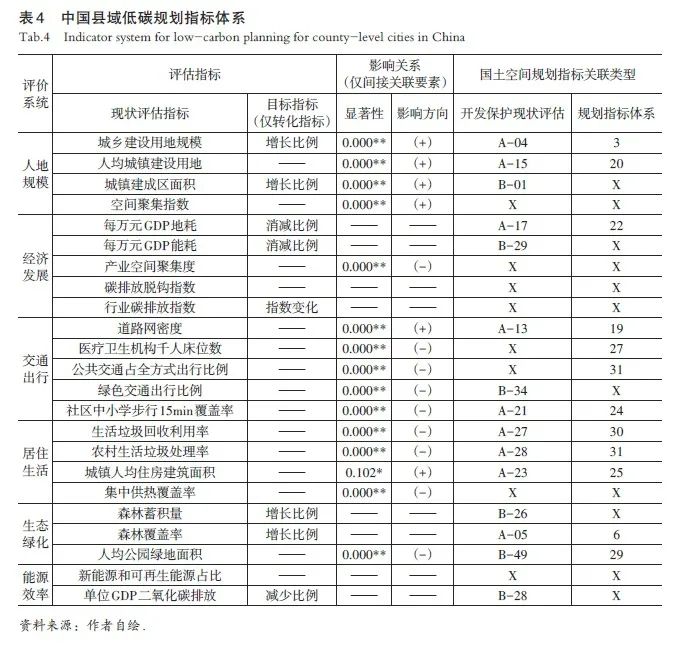

基于关联框架及影响机理,建立与国土空间规划现状评估、规划目标以及实施评估相对应的县域低碳规划指标体系。将因果关系链中涉及的空间治理要素细化为详细的规划指标,基于现状评估阶段初步建立特征指标库,并进一步选取关键且利于治理的主要指标,实现规划路径中的低碳指标提取及管控引导方法构建。在该过程中,县域低碳规划指标体系将通过评估标准、目标准则等评估方法的变化,贯穿于国土空间总体规划的“基础工作—规划目标—空间规划方案—实施评估”四个阶段中,从编制前评估,编制中兼容、编制后反馈的全流程低碳规划管理路径,与现行国土空间规划编制体系紧密衔接并同步进行(表4)。

4 县级国土空间低碳规划方法的应用——以河北武安市为例

4.1 武安市现状特征及空间规划目标

河北武安市是河北省具有代表性的高碳排放县市之一。重工业尤其是钢铁产业碳排放突出,产业结构偏重,经济增长依赖重工业的发展特征明显。根据全国县域碳排放特征和潜力评估结果,武安市属于我国前2.1%的高碳排—高潜力地区,是我国重点碳排放治理地区,在四类空间规划模式中属于严格管控模式。根据重点治理系统划定方法,人地规模、经济发展、交通出行、居民生活、生态绿化五个部门均满足重点治理门槛条件为重点治理系统,仅能源效率为辅助治理系统。基于此,空间规划需要提出“率先达峰减碳,严格管控并大幅减少高碳空间”的规划目标,制定高标准低碳建设标准并建立严格的空间碳审计管控机制。

4.2 武安市低碳规划技术体系应用成果

基于差异化控碳的低碳规划技术体系,进一步将其应用于武安市国土空间规划流程中,从现状评估、规划目标设定以及低碳专项引导几个阶段纳入低碳指标和低碳控引准则。

在现状评估阶段,结合《国土空间开发保护现状评估》内容,增加《武安市低碳规划现状评估专题研究》,其主要内容包括现状特征分析、低碳现状指标评估、现状问题和对策梳理四个部分。基于低碳现状指标评估,找出现状治理等级相对较低的指标,识别六大规划治理系统中较为薄弱的环节。而从现状评估结果显示,指标体系中现状13个指标评分为低等级区间,6个指标为中等级区间,4个指标为高等级区间,人地规模、经济发展以及能源效率三个系统均呈现中低发展水平。

在规划目标阶段,结合“国土空间总体规划指标体系”,进一步研究低碳指标体系在2035年的远期目标值(图4)。根据重点治理系统和辅助治理系统划定规则,将武安市低碳规划中重点治理的21个指标设定为高目标区间,将辅助治理部门的2 个指标设定为中目标区间。其中与国土空间规划指标体系直接关联的12项指标,以低碳发展的最高标准,设定其规划期末目标值,实现国土空间规划编制成果的低碳化管控及引导需求。

图4 武安市低碳规划目标体系和重点治理系统

基于武安市提前达峰的要求,以碳减排量最大为目标,调整国土空间功能结构,城镇村建设用地小幅缩减,林地、园地、草地等碳汇空间具有一定增长。并通过城镇产业空间、城镇居住空间、生态空间内部结构优化调整,降低/增加碳排放系数/碳吸收系数的方法,实现碳排放总量在2025年前达峰且比2017年小幅下降。在此基础上分解碳减排目标至县城、园区以及镇区,对高碳产业空间提出单位土地面积降碳强度要求。

在规划方案阶段,对标武安市严格管控规划模式下的低碳空间规划技术细则,提出六系统具体规划方案引导要求:①人地规模系统:严格控制县域城镇建设用地总量,高碳产业用地零增长。以高密度中低强度混合开发模式,实现城市存量空间有机更新;②经济发展系统:重点施行以新兴服务业取代传统制造业的产业结构转型调整,碳排放脱钩指数建议近期实现弱脱钩,远期实现强脱钩。鼓励高新技术产业的集聚,加强绿色低碳服务业用地与居住用地的有机融合,根据未来产业主导方向进行产业园区的低碳化布局及选址;③交通出行系统:适当增加县域公路网、道路网密度,根据出行道路低碳化布局原则,重新梳理县城区路网结构和设计道路交叉口。加强大容量公共交通枢纽与城镇区和片区中心的整合,适当增配公共交通数量;④居住生活系统:提高学校、医疗服务设施的均等化和可达性。鼓励污水回用、雨水收集与利用及其它非常规水资源开发利用。引导居民生活垃圾分类和减量,提高城镇生活垃圾回收利用率;⑤生态绿化系统:保护现有林地、湿地和水生生态群落,增强河流水系周边的碳汇功能。结合生态红线及市域生态功能布局,保障碳汇用地总量保持增长;⑥能源效率系统:调整高碳产业的产能结构,克服对煤炭资源的依赖性,优先支持新能源及可再生能源发展。

5 结论

在我国应对气候变化提出的双碳重大战略目标背景下,本文基于低碳目标下的县级国土空间规划面临的基本问题,提出县级城市差异化控碳思路及其纳入国土空间规划的路径。根据国土空间规划中“基础工作—规划目标—空间规划方案-规划实施评估”四个阶段,对应提出了重点控碳系统识别方法、空间规划的低碳目标响应机制、低碳空间规划技术导则以及低碳指标体系四个低碳技术方法体系,并在武安市国土空间规划中进行应用。本文所提出的差异化控碳思路,可为县级国土空间低碳规划的试点研究提供高碳排高治理潜力县样本;可为各县自身的低碳规划制定提供全国尺度下的类型依据与技术方法支撑。与此同时本文所涉及的具体技术路径仍有待长期应用性检验和优化。本文所提出的低碳规划方法框架,有必要随着国土空间总体规划体系的进一步明确细化,进行更多的试点县应用检验与优化完善。

本文引用格式:张赫,王睿,于丁一,等. 基于差异化控碳思路的县级国土空间低碳规划方法探索[J].城市规划学刊, 2021(5):58-65. (ZHANG He, WANG Rui, YU Dingyi, et al. Methods of Low-carbon Territorial Spatial Planning for County-level Jurisdictions Based on Differentiated CO2 Emission Control[J]. Urban Planning Forum, 2021(5): 58-65. )

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2020年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】基于差异化控碳思路的县级国土空间低碳规划方法探索 | 2021年第5期

规划问道

规划问道