在即将举办的2022冬奥会上,北京赛区将承办冰壶、冰球、滑冰等冰上项目。在西方近代冰上运动传入中国之前,中国传统的冰嬉活动已经历史久远,并且发展相当成熟。无论是竞速滑冰还是杂技滑冰,或者是冰上踢球表演都已经有相当水平,可谓由来已久。

1

由来已久的“冰城”北京

历史上北京曾是辽、金、元、明、清五朝帝都。随着北方少数民族入主中原,作为他们文化传统的冰雪运动也被带到了北京。《新唐书 回鹘下》记载:“东至木马突厥三部落,曰都播、弥列、哥饿支,……多善马,俗乘木马驰冰上,以板藉足,屈木支腋,蹴辄百步,势迅激。”元明两代的《元统一制》《明统一制》中更有了“狗车形如船,以数十狗拽之,往来逆运”的记述,也就是我们俗称的狗拉爬犁。

伴随着清王朝一统天下,冰嬉随之在历史舞台上登堂入室,从简单的生活或者生产类活动进化成国俗大典,每年冬至以后在太液池举办。参与冰嬉的八旗将士,要穿两种特制的鞋:双齿鞋和冰刀鞋,它们各有用途。

双齿鞋的核心功能是防滑,主要应用于“抢球”活动中。同样是玩球,抢球的规则与蹴鞠不同,主要靠动手,拼的是力量和敏捷,踢球只起干扰作用。

高士奇所著《金鳌退食笔记》描绘了一种“冰上抢球”的游戏:

又于冰上作掷毬之戏,每队数十人,各有统领,分伍而立,以皮作毬,掷于空中,俟其将墮,群起而争之,以得者为胜……本朝用以习武。所着之履,皆有铁齿,行冰上不滑也。

”

吴振棫所著《养吉斋丛录》也有记载:

兵分左右队,左衣红,右即衣黄。既成列,御前侍卫以一皮毬猛踢之至中队。众兵争抢,得球者复掷,则复抢焉。

”

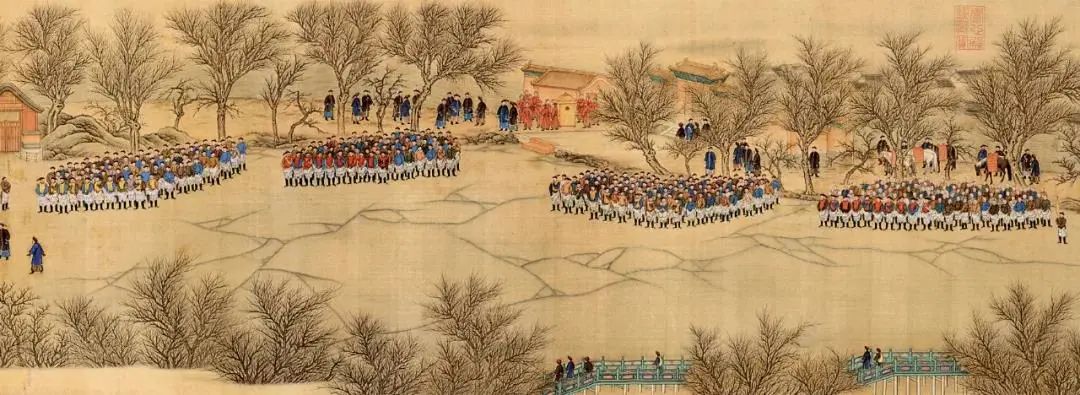

《冰嬉图》局部,抢球场景

冰刀鞋的设计思路与双齿鞋正好相反,它主要体现脚下技术,是清朝冰上运动的主流,玩法也更多。

首先是“抢等”,相当于奥运会的速滑。《养吉斋丛录》记载:

去上御之冰床二三里外,树大纛,众兵咸列。驾既御冰床,鸣一炮,树纛处亦鸣一炮应之,于是众兵驰而至。御前侍卫立冰上,抢等者驰近御座,则牵而止之。至有先后,分头等、二等,赏各有差。

”

《冰嬉图》局部,抢等场景

《冰嬉图》局部,转龙射毬场景

清人的冰嬉大典,乾隆年间最盛,八旗兵全员参加,道光年间规模减小,此后慢慢消歇。然而“溜冰”这项活动却从宫廷传到民间,从清代一直延续至今,穿一双简易的冰鞋,找个宽敞的冰面,像什刹海、护城河等等这些地方,人人都可以上去试一试。

2

会玩儿!老北京的冰上派对

1925年8月1日,北海公园继中央公园(中山公园)、天坛公园等皇家禁地开放之后,正式对外开放。当年冬天,一位名叫文实权的人在这里建起了北海开放后的第一块冰场。

1926年1月31日,文实权等人在漪澜堂前的冰面上举办了第一次化装溜冰比赛大会。这次活动既是比赛,也具有娱乐性质,上世纪的老北京人将“会玩儿”进行到底,在冰场上化妆为火锅、白菜,令人拍案叫绝。1926年2月1日的《顺天时报》记载了冰场的布置:“该处冰场周围以芦席作栏杆式,外并以席作墙,以示界限。依近栏杆各设短兀,以供参观者之休息,场中设柱数根,上系以绳,加以万国旗,中复以绳继系之,其外则为踏冰者之行径,围中并无一人,踏冰者按周游行,极为整饬,其布置颇为得法。”

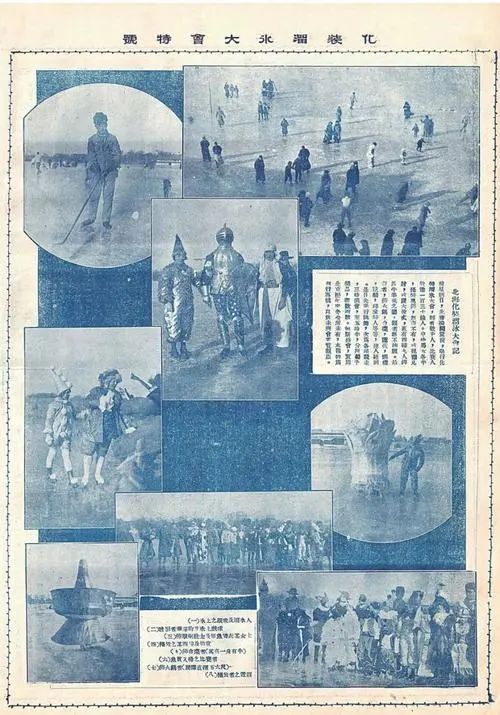

1926年2月7日北京出版的《晨报》北海第一届溜冰大会特号

(图片来源:资料图)

参加化装溜冰比赛的有130多人,围观者有数千人。选手有中国人也有外国人,有男士也有女士,有成人也有儿童,装束也是中外互鉴。我们可以根据《晨报》的记载,感受到当时现场欢乐的氛围:

中外男女各半,怪装异饰,无奇不有,或捉襟见肘,或腰大盈丈,更有西妇九人饰马牛羊兔之属,观者无不捧腹。最奇者,饰火锅、白菜、莲花、蝴蝶、汽船、印度妇人等等,使人绝倒。

”

特别是大白菜和金色的火锅,《顺天时报》载:

两物皆以人实其中,溜于冰上,真怪物也。

”

这些化装得千奇百怪的人在冰面上的飞驰,令观众大饱眼福。本次化装溜冰大会从下午三点开始,一直到五点半结束。北海公园的这次化装溜冰大会开创了中国人举办室外化装溜冰大会的先河。由于这次活动收到了很好的效果,一周之后的2月7日,北海公园又从下午二点开始在漪澜堂前召开了第二次化装溜冰大会,此后又持续举办了很多年,成为一时乐事。

冬奥徽章《北海盛装》

(图片来源:北京奥林匹克公园)

民国的北海欢愉,南海也不寂寞。第十九届华北运动会冰上表演大会于1935年1月25日至26日在北京的南海冰场上举办,比赛项目有速度滑冰、花样滑冰和冰球。当时的报纸报道:“华北苦寒,滑冰乃特有之运动,惟正式聚会数单位健将于一地竞技,此尚为破题儿第一遭。”

虽然滑冰已经在民国盛行,但冰床依然存在。“北京通”金受申先生曾这样描写民国时期的老北京冰趣:

冬天的护城河、什刹海,岸旁常放着许多冰床招揽乘客,在新年正月,坐着冰床,驰骋冰上,虽不用足溜,也很有意思。前几年,我每到正二月,常在一溜胡同广庆轩听杨云清说《水浒》,傍晚散书,由银锭桥到德胜门,坐一个来回冰床,然后地安桥喝上二两白干,也是闲适有趣的。

”

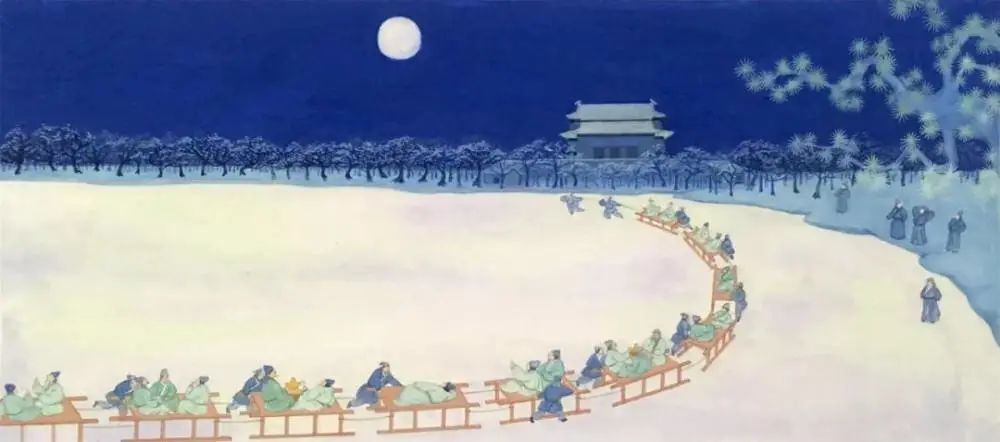

明代雪后月夜积水潭上“冰床围酌”的情景

(图片来源:《冰床围酌》,任冬洁/绘)

3

风靡校园的冰上体育运动

二十世纪二十年代后期,冰球运动在一些学校中兴起,特别是一些有天然水域的学校更是将其视为一项冬天里最有激情的运动。清华大学冰球队是其中的佼佼者,经常在一些冰球比赛中夺冠。附近的燕京大学也组建有冰球队,两队经常举办冰球对抗赛。

现代冰上运动在华北地区的盛行,和大学教育的兴起密切相关。吸纳西方课程体系,很多大学把体育课程纳入教学体系。以燕京大学为例,燕京大学建成后,引入了一系列现代体育课程,如曲棍球、射箭、越野跑、高尔夫、马术、棒球等等,并规定每位学生大一到大三每周都必须选一门体育课。在燕大开设的课程中,就包括滑冰、冰球等冰上运动。现代化的体育教育,让冰上运动在燕京大学迁入燕园后迅速风靡起来。

自1930年开始,冬季封冻后的未名湖就开始被开辟为冰场,供师生运动、嬉戏。随着冰上运动参与人数增多、种类日益复杂,燕大体育部开始对未名湖冰场进行精细化管理:划分为冰球场、圆形溜冰场、长方形溜冰赛道、环形溜冰赛道四个部分。燕京大学校园内的未名湖成了滑冰爱好者乐园的景象。博雅塔下银光闪烁,“满湖凝脂滑,翠燕掠地飞”——燕大的女学生们成为冰场上一道美丽的风景。

1930年1月《图画时报》刊登的一组燕大学生滑冰照片

(图片来源:资料图)

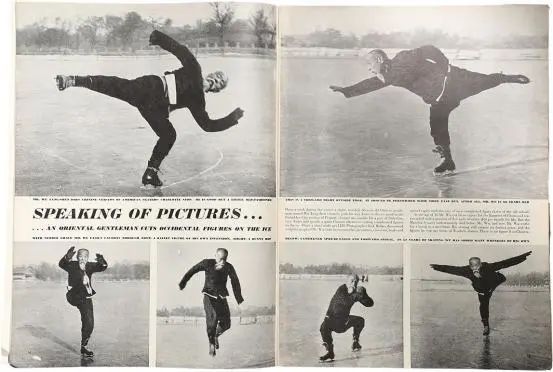

1946年的冬天,《Life》杂志摄影师在偶然间路过北海,发现了一位须发皆白的老者,在北海冰面上翩翩起舞,由此拍下了这组著名的照片,正是当时已经66岁高龄的一代“冰王”吴桐轩。

1946年《生活》杂志 刊有图文:原清廷“冰鞋处”滑冰队队长吴桐轩在北京什刹海冰场上的“冰上武术”

(图片来源:资料图)

“冰王”吴桐轩不仅有着传奇的个人经历,还和下一代“冰王”之间有着不少渊源。田继陈(1921—1990),在中国花样滑冰历史上起着承上启下、继往开来的重要作用。新中国成立后,他取得了十个第一的桂冠,堪称新一代“冰王”。

1943年,当时还在读大学的田继陈痴迷花样滑冰,四处寻访高手提高滑冰技艺。年轻的田继陈在当时的冰都北京待了一个多月,在漪澜堂巧遇吴桐轩,得到指点。不仅如此,他还得到了京津两地多位高手的指教,技艺突飞猛进。

田继陈是第一个国家委派出国考察花样滑冰的运动员。他也是第一个编写出业余体校花样滑冰教学训练大纲的教练员。他还是第一个编写出中国花样滑冰规则,堪称中国花样滑冰最重要的奠基人。

1955年北京市中小学青少年冰上运动大会男子甲组五千公尺速滑比赛老照片

新中国成立之后,冬季运动逐渐在更多地方开展普及起来。体育运动从大学逐渐扩展到中学、小学,冰上运动的种类也越来越丰富,我们可以从许多的照片、宣传画中窥见端倪,而北京也成为全国冰雪运动开展的中心之一。

自2016年起,北京市中小学生冬季运动会已连续举办了6届,参赛人数从最初的500余人到现在的1700余人,比赛项目从最初的冰上拼图、雪地登坡等趣味项目,逐渐发展到了短道速滑、花样滑冰、冰壶、冰球、高山滑雪、单板滑雪等专业性项目,赛期也从最初的一个月,到现在持续近两个月。奥运的宗旨在于参与,青少年是祖国的未来,同样也肩负着冰雪运动的未来。冰雪运动走进了学校,许多孩子因为从小的接触而产生浓厚兴趣,更多人因为兴趣而参与其中,运动价值、体育精神、奥林匹克信念,也在随着冰雪运动的普及与发展走进千家万户。

2021年北京市青少年U系列花样滑冰冠军赛(图片来源:海淀体育)

花滑小将在冰上起舞(图片来源:北京竞技场)

[1] 京城水迹 | 诗意的误读:从“水乡”北京到“冰城”北京[N].北京印迹inBeijing, 2021-12-15.

[2] 民国老北京的冰上派对[N].北京奥林匹克公园, 2021-11-01.

[3] 看完这些藏品,就明白这座城为何是“冰上运动之都”[N]. 人民日报体育,2021-10-30.

[4] 北京将冰雪运动带进校园,近210万人次中小学生上冰上雪[N].首都教育, 2022-01-04.

相关阅读

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

一月展讯 | 感受传统文化的魅力

规划解读丨城市绿心基础设施综合规划,打造北京城市副中心示范工程

规划科普丨关于城市绿心的二三事

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):老北京的冰上“基因”

规划问道

规划问道