1

研究背景

随着社会经济的快速发展,由于城市规模、等级、能级的不同,毗邻城市间的住房价格呈现较大差异。例如,安居客网站数据显示,2012—2021年,北京市平均房价约为天津市的2.48~3.05倍①。个体通常会权衡居住成本和通勤成本来开展区位选择。在巨大的城市房价差异的驱动下,在核心城市工作,在外围城市居住成为降低居住成本、增加住房可支付性的一种可行方式。由此,跨区域通勤成为优化职住空间选择的一种可替代方案。此外,随着住房公积金、医疗保险等跨城使用的逐步放宽,以及城市间公共服务差距的降低,部分群体的跨区域通勤意愿显著增加。在区域一体化背景下,城市与城际不断完善的交通服务为跨区域通勤提供了可能性。例如,在长三角,上海与周边地区的跨区域通勤规模超过7.2万人②;广佛每天有176.3万的通勤人数,呈现双向通勤特征③;在北京,相当规模的高铁通勤“钟摆人”,平均每天在通勤上花费3~4个小时完成京津通勤④。

笔者主要从事交通地理与城乡规划研究,前期通过在珠三角、京津冀和长三角等地区的相关案例研究,对跨区域轨道交通的供给体系和供给机制形成一定认识,并意识到互联互通的跨区域交通系统对经济联系、职住选择与空间重组的深刻影响。结合生活经历、文献研读和部分群体的访谈交流,也逐渐感觉到更便捷、更可达、更准时的轨道交通服务对跨区域通勤意愿的影响。同时,笔者注意到,作为复杂动态的社会经济与空间现象,跨区域通勤并非简单决策的结果,除了交通可达性,还受到居住满意度、工作机会与环境、个人或家庭迁居意愿等多因素的影响。京津城际铁路是我国第一条城际高速铁路,自开通以来就显著重构京津出行规模、联系格局与同城效应。与北京市相比,在天津市购房和落户相对宽松,如历年来自北京的置业规模约占天津新建商品房成交量的20%,并集中在武清区和滨海新区⑤。因此,笔者试以京津城际铁路为例,考虑城际巨大住房成本差距,通过调查问卷及计量分析,研究城际铁路如何影响跨区域通勤的选择,从而揭示跨区域通勤的选择特征和影响机制,这对推动综合交通与国土空间规划具有一定意义。

2

主体内容

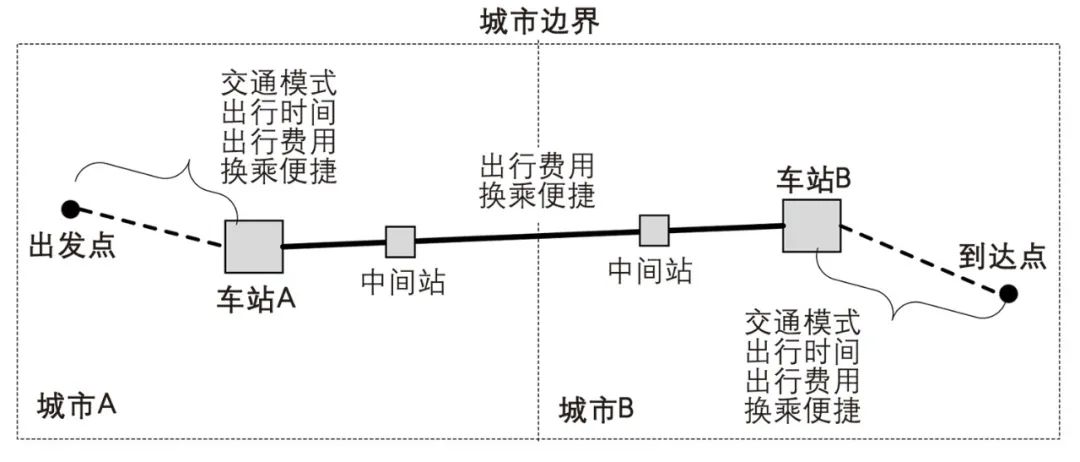

▲ 图 | 都市区跨城通勤影响因素的分析框架

▲ 图 | 都市区跨城通勤影响因素的分析框架

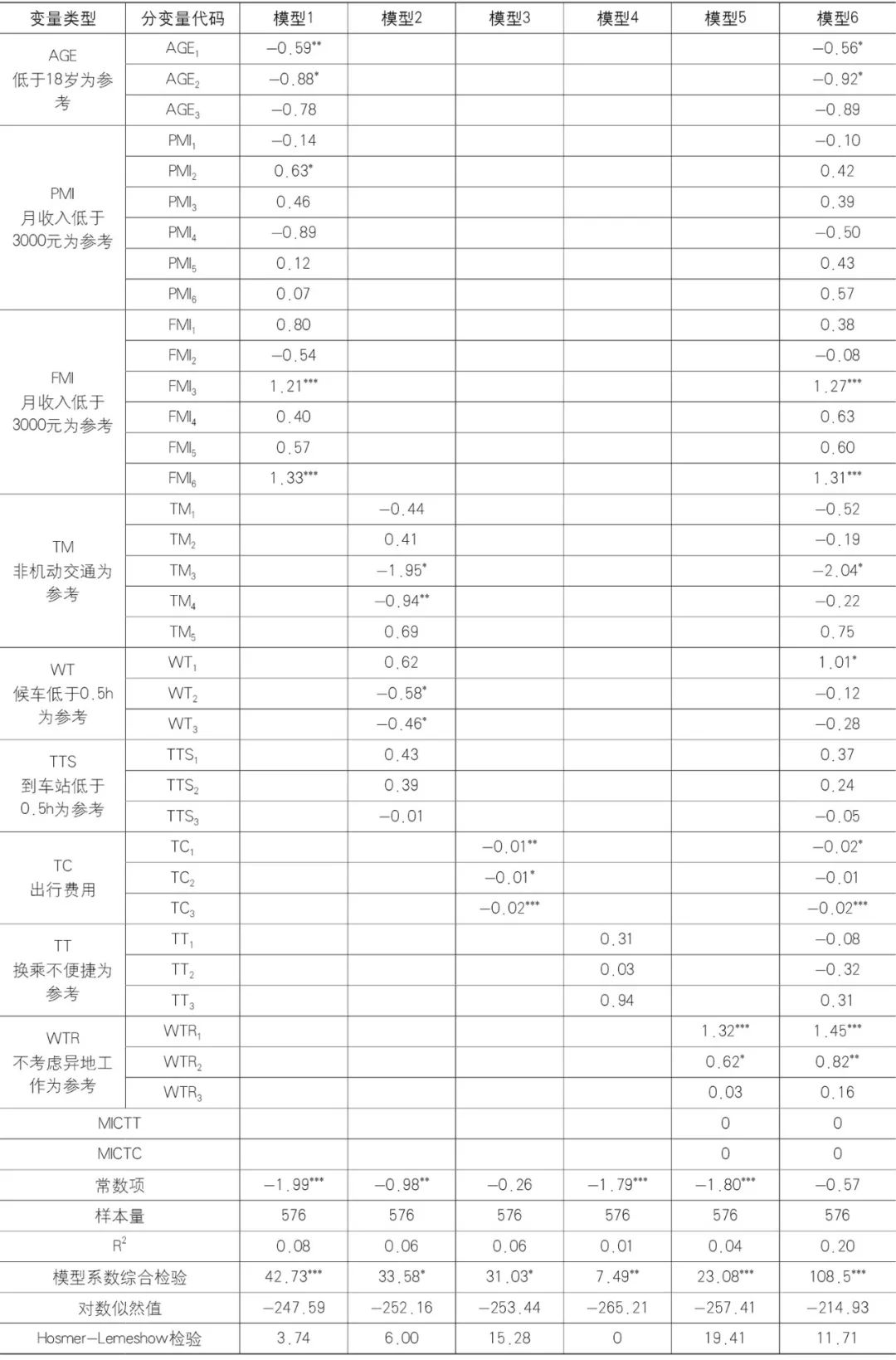

在区域发展背景与问题认识的基础上,2016年11月21日至2016年12月11日笔者在京津城际铁路沿线开展问卷调查。根据各站点到发车次情况,选取北京南站、武清站、天津站三个站点旅客进行问卷调查和访谈,发送问卷1500份,回收1433份。剔除了出发地或到达地不在京津的旅客,以及信息不完整或回答有误的问卷,共得到有效问卷576份。鉴于个体是否跨区域通勤是一个离散选择问题,故构建二元选择模型来理解影响跨区域通勤的决策因素,并形成研究结果。

▲ 表1 | 模型回归结果

注:“*”“**”和“***”分别表示在10%、5%和1%的水平上显著;模型系数综合检验和Hosmer-Lemeshow检验所示数值为卡方值。

3

主要结论

4

创新点与研究价值

面向新时期交通强国与国土空间规划发展趋势,研究都市区跨区域通勤的特征和影响机理,有利于推动综合交通体系与国土空间开发的融合。随着跨区域通勤规模的增长,也需要适度干预跨城通勤带来的职住分离、长距离出行和交通拥堵等问题,通过国土空间优化来提升跨区域通勤效率。本研究具有一定的创新价值:首先,将城市通勤行为决策机制拓展至区域尺度,能为快速城市化、区域化的都市区经济联系、空间规划与交通管理提供建议。其次,揭示居民跨区域职住选择的机理,可以帮助多层级政府制定有效的交通规划和公共政策,以适应区域发展新动态。最后,尝试提出了适应跨区域通勤的规划引导策略,如完善“门—门”出行便捷度,加强高铁与其他交通模式的高效组合,加强高铁站点区域公交导向开发,建立城市间更有效的利益协调机制等。

注释:

原文介绍

《都市区跨区域通勤特征与影响因素研究——以京津城际高铁为例》刊于《城市规划》2021年第 12 期第104-113页。

* 教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC790074);浙江省自然科学基金青年基金项目(LQ19D010003);宁波大学人文社会科学培育项目(XPYB19001)。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】都市区跨区域通勤特征与影响因素研究——以京津城际高铁为例

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)