耕地是粮食生产的重要基础,党中央和国务院一直都高度重视耕地保护工作,连续做出了坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的决策部署,进一步加大耕地保护力度。实施耕地恢复整治工作,保障落实耕地保有量任务、合理利用恢复类耕地资源,确保耕地数量不减少、质量有提高、布局更优化,牢牢守住耕地红线和粮食安全根基,为未来发展用地空间提供有效保障。

去年九月,广东省自然资源厅印发《广东省耕地恢复潜力调查评价工作方案》,全面深入摸清全省耕地恢复潜力状况,提出要形成全省容易恢复、较难恢复、难以恢复三类潜力地块数据成果,并与国土调查数据库实现集成,为后续科学合理利用恢复类地块资源、严格落实耕地保护任务打下坚实基础。

本文从实际工作出发,整理了本轮耕地恢复潜力调查评价工作数据成果收集的开展思路以及工作中的要点,以期为相关工作开展提供思路借鉴。

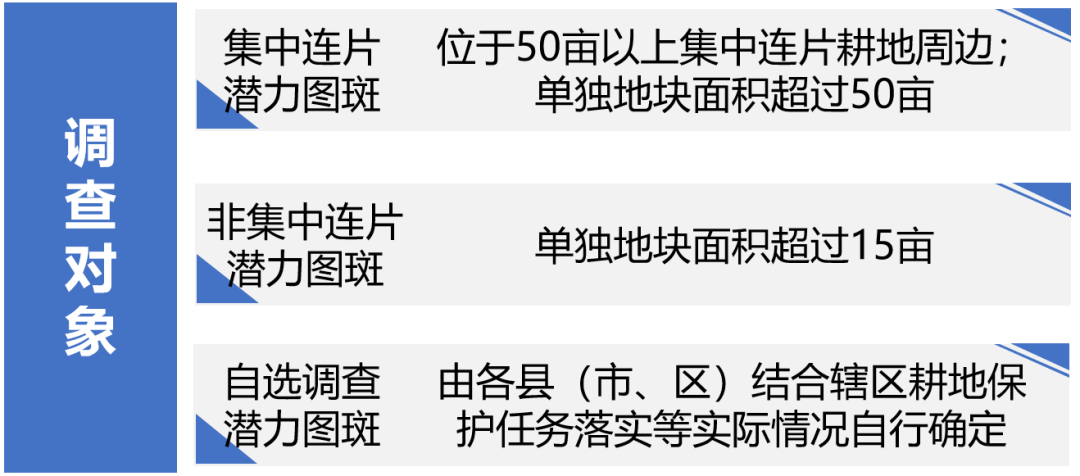

以国土“三调”中的恢复类地块为基础,扣除25度以上坡、河道湖区范围内、批而未用、生态保护红线范围内、试划城镇开发边界范围内等不符合要求地块后,剩余的恢复类园地、林地、草地、坑塘作为主要调查评价对象。

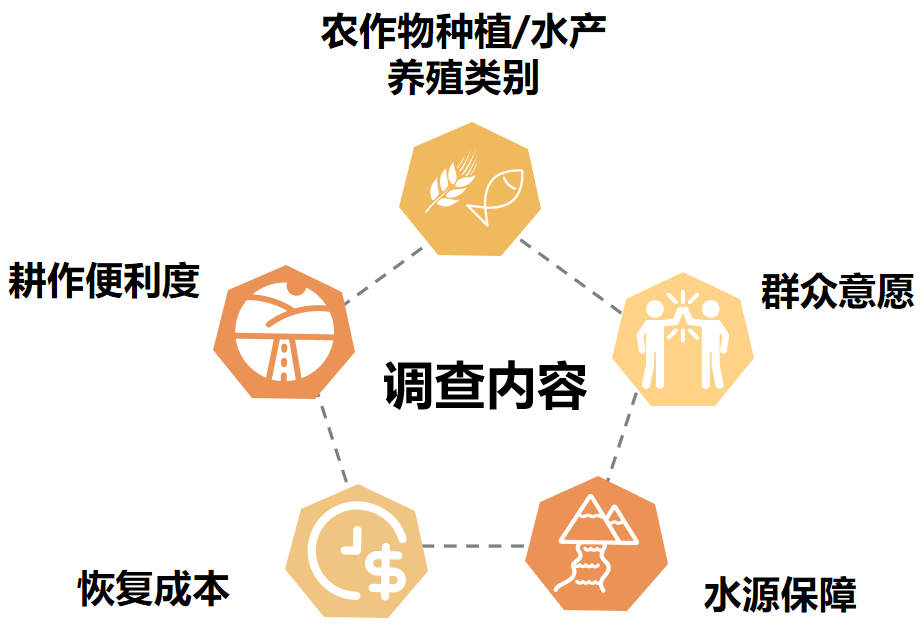

根据耕地恢复的实际需要,实地调查内容主要包括作物种植/水产养殖类别、耕作便利度、恢复成本、水源保障、群众意愿等五个方面。

统一下发数据底图。

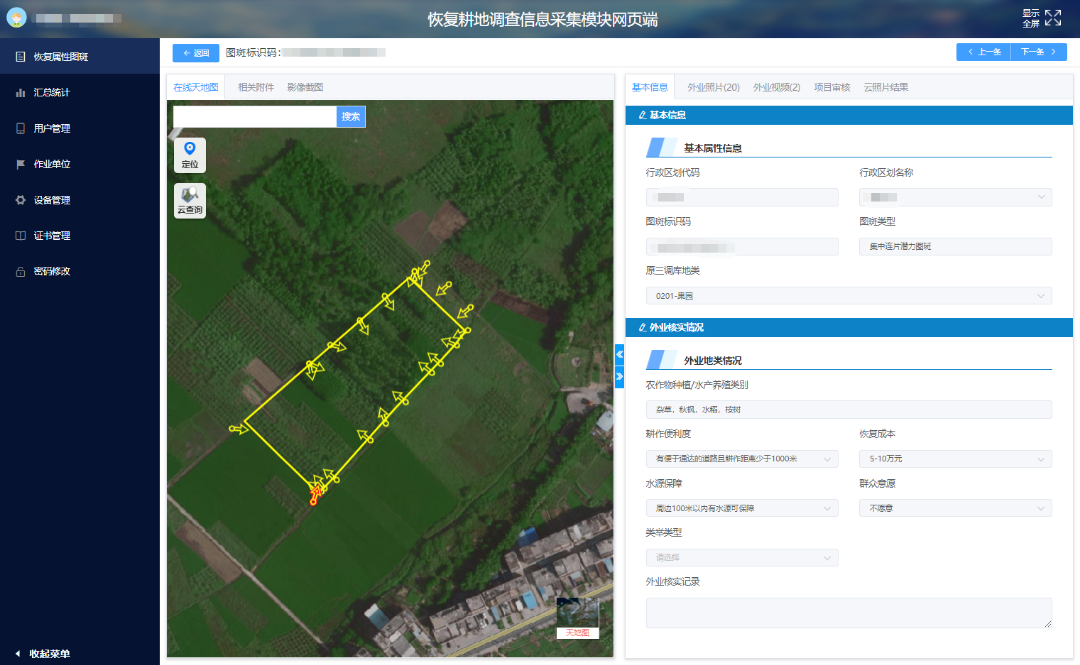

由省厅通过广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息系统“恢复耕地调查信息采集终端”模块,将调查潜力图斑统一下发至各县(市、区)。

逐图斑实地调查核实。

各县(市、区)充分利用“恢复耕地调查信息采集终端”模块,逐图斑地块进行实地调查核实,对每一个图斑地块从不同角度拍摄4张以上的照片,充分反映该地块当前实地全貌、种植利用情况,并认真填写每个图斑地块对应的调查内容,确保调查数据完整准确、不缺不漏。

统一开展评价建库。

省厅将采用统一的分级评价标准,充分考虑恢复类园地、林地、草地、坑塘地块的坡度、恢复成本、群众意愿、耕作便利度、污染情况等各种影响因素,对各县(市、区)上报的实地调查数据进行分级评价,汇总形成全省容易恢复、较难恢复、难以恢复三类潜力地块图斑数据成果。

调研成果上报系统

利用“恢复耕地调查信息采集终端”模块,逐图斑地块进行实地调查核实,上传能充分反映该地块当前实地全貌、种植利用情况的照片,详细填写每个图斑地块的调查内容。

证明材料签章提交

以村为单位导出调查成果清单,村民委员会对证明和清单进行签章,县级自然资源主管部门对村级调查材料复核后经分管领导签章后报省级自然资源主管部门。证明+清单须同时提交证明扫描版和纸质材料(一式一份)。

加强组织协调

“耕地恢复潜力调查” 工作,一方面调查数据范围广,涉及多个镇村,效率难以掌控;另一方面,外业调查工作过程中,部分村民对工作理解和支持不足,外业现场举证等工作难度较大。针对以上问题,需要通过召开全市、区、县“耕地恢复潜力调查”工作动员会、推进会,明确各乡镇(街道、农场)国土所联系人,国土基层部门做好上下协同工作,牵头乡镇、村干部协调调查,同时加强对村民的工作宣传。

优化工作安排

根据工作安排要求,调查工作时间紧,任务繁重,涉及图斑数量大且分散,外业举证工作协调难度大,需要优化工作安排,建立推动项目进度管控的有效机制。成立“耕地恢复潜力调查外业举证工作组”,并制定详细外业调查工作方案,科学合理安排核查路线,倒排工期,切实提高工作效率。同时,提前与业主确定恢复成本判定规则,调查群众意愿,做到计划提前谋划,工作按计划推进。

严控调查质量

本次调查工作质量要求高。一方面,调查照片要做到真实、清晰地反映图斑种植作物、养殖类别,并尽可能保持地类图斑的完整性、典型性、清晰性,虚实相映,远近协调,合理分配空白和实体所占空间。另一方面,调查内容要确保调查数据完整准确、不缺不漏,如农作物种植/水产养殖类别,要详细填写种植农作物或林木品种、养殖水产类别。

因此需要严控工作成果质量,一方面,需对外业人员进行培训,确保外业人员熟悉调查工作的要点及重要事项,避免在执行过程中出现偏差和疏漏;另一方面,制定调查成果的检查制度,实施外业人员自查、内业人员检查,做到对当天完成的工作量当天检查完毕,总结经验避免后续产生差错,确保调查成果的质量。再者,及时通过技术群等方式了解最新举证标准,并有问题及时询问。

此次调查将全面查清广东省耕地恢复潜力状况,并形成形成集面积、类型和分布于一体的全省耕地恢复潜力数据成果,并与国土调查数据库实现集成,为后续科学合理利用恢复类地块资源、严格落实耕地保护任务打下坚实基础。

专题

原文始发于微信公众号(国地资讯):从实践出发浅谈耕地恢复潜力调查评价工作要点

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)