——精华版——

随着日本1990年代的经济泡沫破裂,围绕大都市极化、郊区化、老龄化、少子化等产生的回波效应,诱发了中小城市普遍出现人口减少、经济衰退、住房闲置、空间破败等“过疏化”现象。城市传统商业街区也在郊区商业街区的同类竞争下表现出弱市场、低效益与空洞化等衰退性问题。本文介绍的日本高松丸龟町商店街便是典型的案例。

丸龟町是高松市最古老的商业街,距今已有400余年历史。至1970年代,丸龟町商店街凭借规模化、多样化、特色化的小商品业态迎合消费者的商业购物需求,发展成为高松市最繁忙的中心商业街,在日本经济进入泡沫鼎盛期的1988年,丸龟町商店街的经营规模也达到顶峰,单日游客通行量达到15000人。然而,1990年代初,伴随着市场泡沫的破裂,高松市丸龟町商店街迎来了人口外流、经济萧条、空间破败的衰退发展阶段。具体表现为由于消费市场与社会资本外部转移的经济下滑,商业人口大量迁出和留居人口老龄化造成的人口收缩,以及与建设规模增长伴生的空间空置等问题。

1990年,依照日本《商店街振兴组合法》,丸龟町商店街居民及业主自发成立振兴委员会(振兴组合),开始着手丸龟町商店街振兴项目。综合来看,丸龟町商店街的振兴营造大体经历了三个阶段。1990—1994年的地权征收阶段,主要完成商店街全部土地所有权、土地财产权的统一征收工作;1994—2006年的政府协商阶段,通过获取政府在土地遗产税上的权限退让,以及对商业街更新改造的规划控制指标的修改权限,增加土地开发价值;2006年至今的振兴开发阶段,由政府启动金和振兴委员会自筹的专项事业费作为资金池,实施商店街振兴营造与引资开发工作。

其中,振兴营造的工作重点是围绕紧凑型城市规划战略开展空间集中整治与再开发,以及实施商业街区公共设施的更新营造。尤其是基于以人为本的营造理念,针对高龄者、地权人、游客等不同人群的空间使用需求,对商店街店铺、广场、停车场等不同城市设施进行更新营造。通过一系列的振兴营造,至2017年,丸龟町商店街整体经营状况已经超越20世纪鼎盛期的水平,商店街地价呈指数级增长,标志着丸龟町商店街走向“新增长时代”。

总体来看,香川县高松丸龟町商店街的振兴营造者深度反思了传统空间更新方式的不足,围绕商业街区治理结构、空间建设与商业模式等内容,适应性地提出民间主导下的共同设计、以人为本的空间生产等新型振兴逻辑,成功实现了商业街的活化营造。

近年来,我国中小城市商业街区组织开展了大量适应性的更新改造行动。就实施效果来看,尽管部分商业街区被重新激活,但仍有大量街区面临着活化失效的更新困境,如商业街区更新实施进程受阻,更新完成后企业入驻意愿低,市民消费意愿低,市民空间体验感差等。究其原因主要源于治理结构、利益协调、资金供给、空间体验与商业模式五个方面依旧存在内生机制障碍。而高松丸龟町商店街则在上述几个方面提供了可参考的经验借鉴,为实现中小城市商业街区的更新与振兴给出了更具探索性的答案。

——全文——

【摘要】自1990年以来,日本高松丸龟町商店街开展了为期近30年的振兴营造,通过采用民间主导、共同设计、以人为本等营造理念实施紧凑型商业空间整治,以及强化其公共物品属性的城市设施更新,推动商业街治理主体与商业模式的转型升级,成功实现了商业街区的活化更新营造。其先行经验为我国中小城市传统商业街区的活化营造提供了一定借鉴。文章基于对高松丸龟町商店街振兴案例的深度剖析,结合对我国中小城市传统商业街区本土衰退特征与更新困境的讨论,提出适合我国相应商业街区的活性化营造策略,包括社会成员主导的自主共同开发,规划控制指标的弹性管控,政府财政引导下的社会资本投放,集约化导向下的土地与空间治理,以及走向“以人为本”的城市公共物品营造。

近年来在我国一些中小城市,伴随着城市内部人口、资本等资源要素向大都市地区的集聚流动,以及城市新区建设、商业模式迭代、消费结构转型等变革的综合作用,其部分商业街区陷入空置、衰退等发展困境。一方面,城市人口流失,特别是具有高消费能力的中青年人群外流,导致城市总体消费能力衰减,降低了城市内部商业街区使用效率与经济活力;另一方面,随着城市的新城开发与郊区化,尽管城市总体处于增长型发展过程中,但由于城市政策供给与资本配置的不均衡特征,部分城市商业街区的发展资源被严重挤压,呈现城市总体增长下的局部衰退现象。与此同时,传统商业街区单一、落后的商业模式与营商环境无法满足新时代城市居民多元化、个性化、人性化的消费需求,在互联网电商等新零售商业崛起的挤压下,传统线下实体消费市场被削弱。中小城市传统商业街区面临资本转移、经济下滑、建筑空置、设施荒废等多维衰退与收缩的时代趋势,例如伊春、鹤岗、铁岭等收缩型中小城市均为此类典型。

同我国中小城市商业街区的问题相似,日本早在1990年代的经济泡沫破裂时期,围绕大都市极化、郊区化、老龄化、少子化等产生的回波效应,诱发了中小城市普遍出现人口减少、经济衰退、住房闲置、空间破败等“过疏化”现象。尤其是城市传统商业街区,在郊区商业街区的同类竞争下表现出弱市场、低效益与空洞化等问题,成为综合反映城市多维衰退的最显著空间单元。为振兴衰退的城市商业街区,日本政府大力鼓励地方机构和居民参与城市商业街区活化更新,以刺激商业市场振兴;同时配套出台相关政策予以支持,包括1962年出台《商店街【商店街:日本以零售业态为主导的商业店铺密集分布的街区,类同于我国商业街】振兴委员会法》【《商店街振兴委员会法》:日文为《商店街振興組合法》,是为了确定必要的组织来统一管理以零售商业为主的商店街的建设、布局、运营、改造等市场行为而制定的法律,最初制定于1962年】、2006年出台《中心城区活性化法》【《中心城区活性化法》:2006年,日本经济产业省依据修订后的《城市规划法》《建筑标准法》,对《中心城区街区的整治改善和商业活性化整体推进法》中关于中心城区再生的相关内容进行修改,并更名为《中心城区活性化法》,详见参考文献】,以及在札幌市、宇都宫市、富山市等地实施的紧凑集约型都市规划战略,希望能重新焕发城市内部商业活力。近30年来,随着城市地方政府、社会组织、城市居民的多方参与,日本在对应城市商业街区衰退问题上取得了一系列显著成果,如高松市丸龟町商店街,因其成功振兴实践获得日本城市规划协会(都市计画学会)的最高奖项——石川奖(学会赏·石川赏)。

作为城市公共空间谱系的重要成员,城市商业街区承载着商业服务、公共交往、风貌展示等多种社会经济功能,是城市内部经济生产与居民生活的重要空间场所。商业街区的健康发展是提升城市活力的重要指标,探索商业街区更新与活化路径成为现阶段我国中小城市发展的重要内容。尽管中日两国的城市商业街区在土地制度、开发模式、运营机制等维度上存在一定差异,但日本的相关成功经验对于指导我国中小城市商业街区的活化更新具有重要借鉴意义,其先行探索中所实施的紧凑城市战略、振兴组合模式、空间营造模式等内容,在我国仍具有较高的实践价值。本文旨在通过引介日本城市商业街区更新营造的成功案例,探索中小城市内部衰退型商业街区的适应性发展路径,以期为我国中小城市商业街区的振兴营造提供经验借鉴,从而增强商业街区面对衰退与收缩的适应性发展能力,实现城市商业街区的健康可持续发展。

1 高松丸龟町商店街概况及其衰退表征

1.1 案例概况

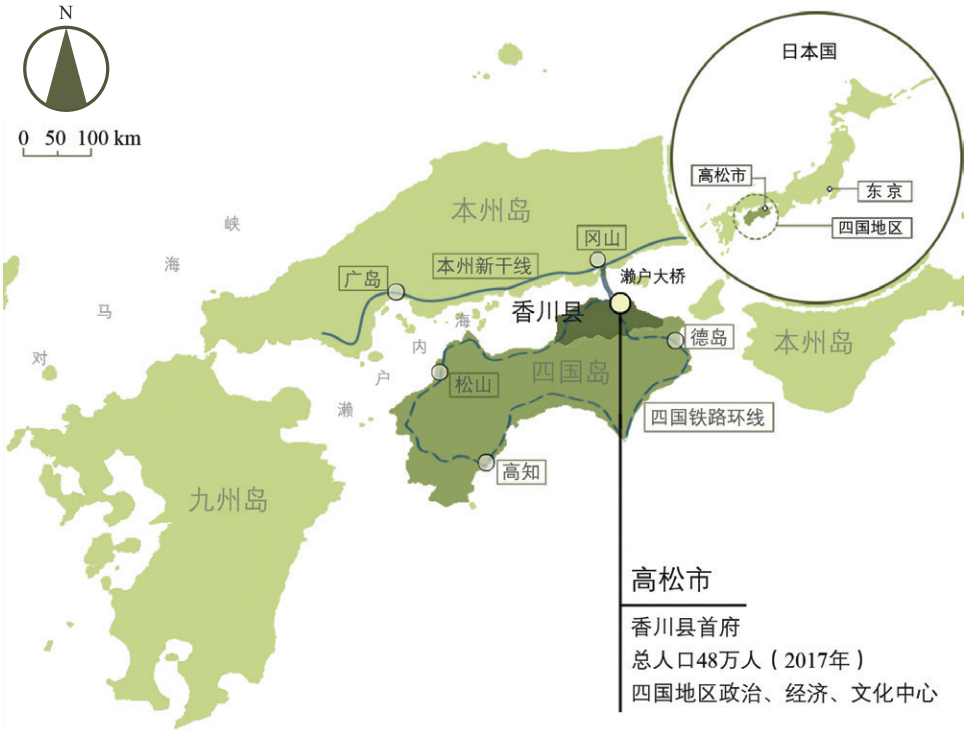

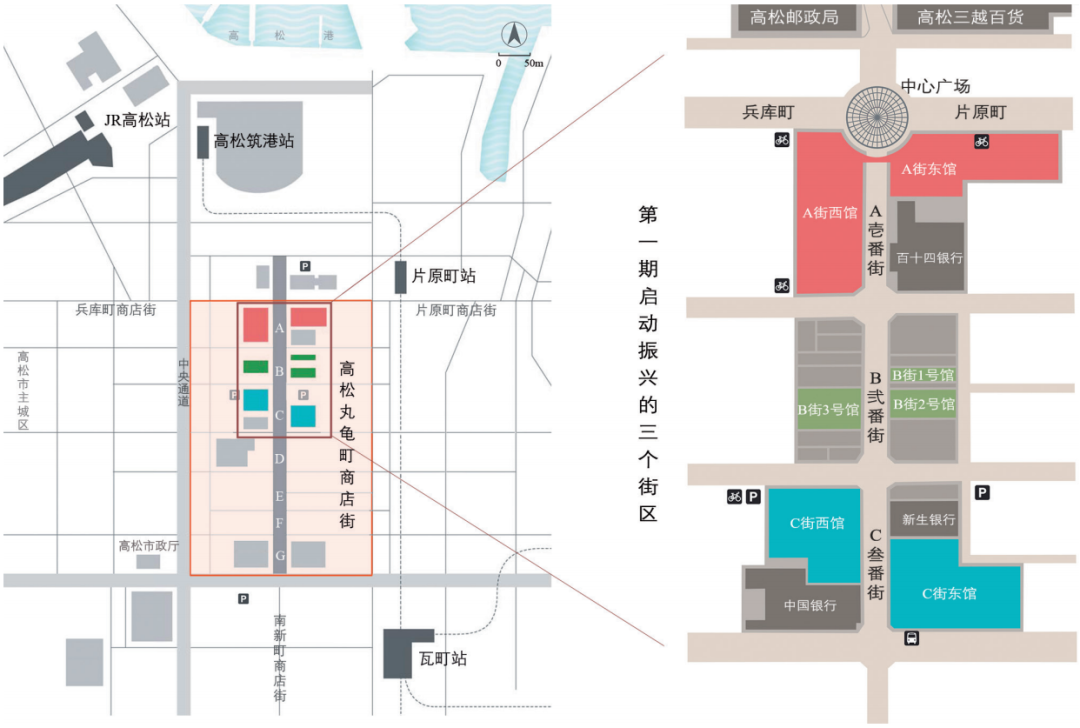

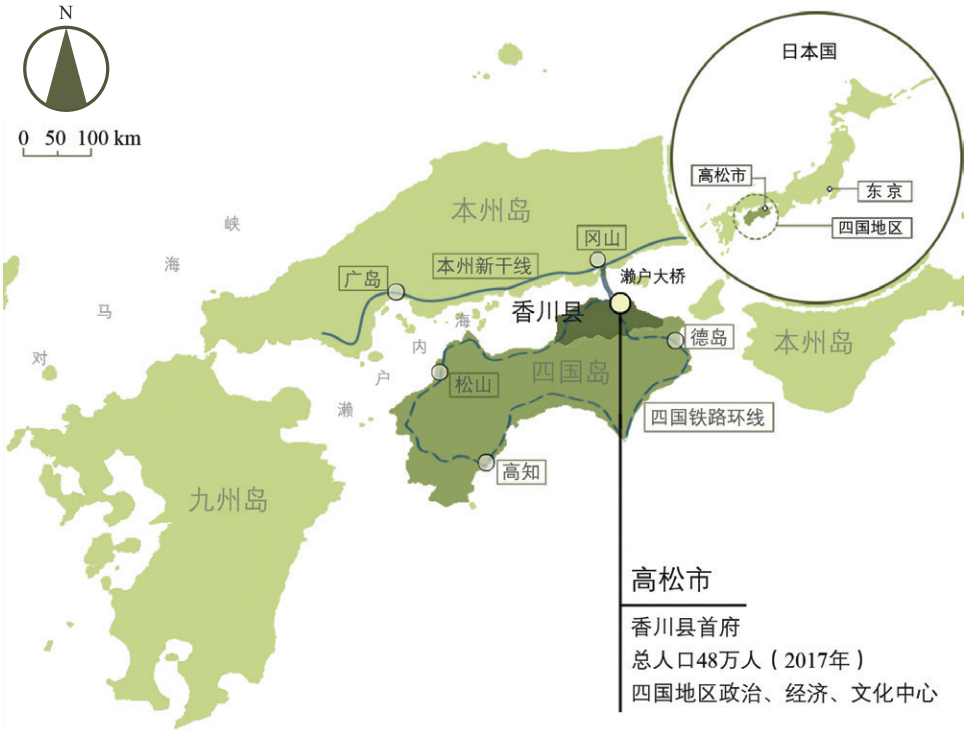

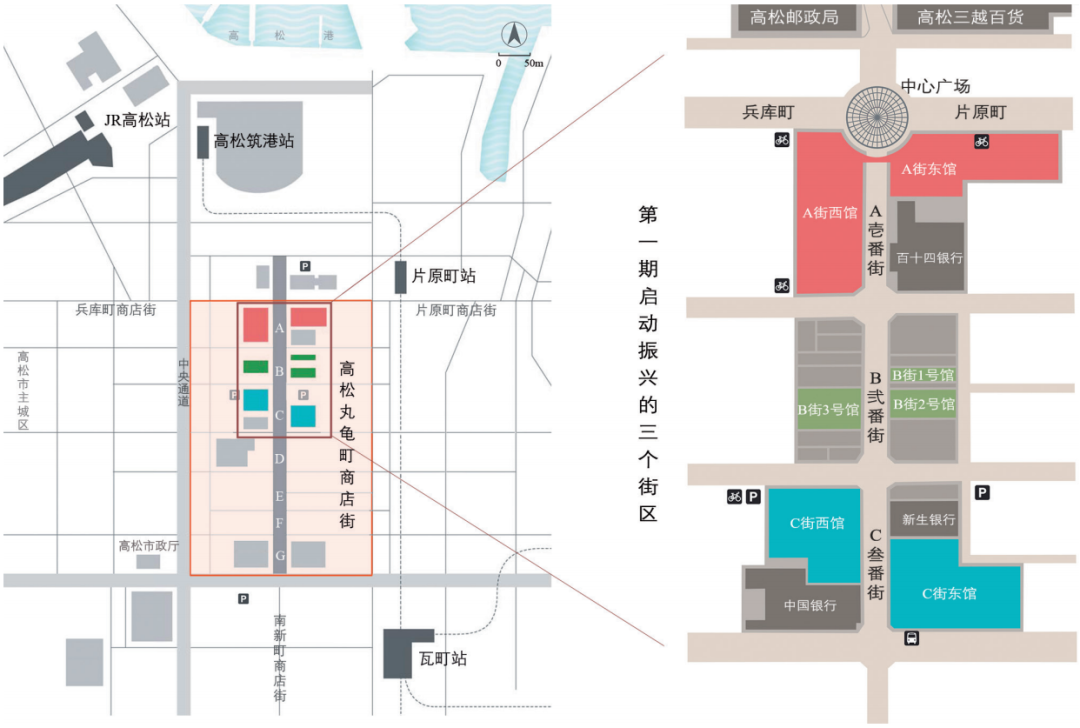

高松市位于日本四国岛东北岸,濒临濑户内海,是日本香川县首府,四国地区的北部门户城市和政治经济文化中心,也是连接本州岛与四国岛最主要的交通通道,2017年全市人口约48万人,是日本中核市【中核市:人口达30万人以上的中等核心型城市,是日本法律划定的城市等级中的第二层级,仅次于政令指定都市】的典型代表(图1)。“高松丸龟町商店街”(Takamatsu Marugamemachi Shopping Street)位于高松市主城区中央大道东部,距离日本铁路(JR: Japan Railways)高松站、高松筑港站等重大交通枢纽1km,距离片原町站、瓦町站等城际铁路站点仅500m(图2)。丸龟町商店街纵跨七个街区,总长670m,是高松市最古老的商业街,距今已有400余年历史。相传是1588年丰臣秀吉的家臣生驹亲正在修筑高松城时,把当时丸龟城(现在的香川县丸龟市)的商人迁至此地发展城下町【城下町:以老城(领主居所)为中心,集聚大规模商业、贸易、交通、娱乐等多种功能的新都市,多为区域经济中心】,逐渐形成长约400m的规模化商业街区,后被称为丸龟町商店街。

图1 日本香川县高松市区位图

图2 高松丸龟町商店街区位地图

至1970年代,丸龟町商店街凭借规模化、多样化、特色化的小商品业态迎合消费者的商业购物需求,发展成为高松市最繁忙的中心商业街,并向外衍生形成兵库町商店街、片原町商店街、南新町商店街等多条商业购物街道。1985年,丸龟町商店街入驻商家150余户,全年商业经营规模居日本四国地区商店街首位。1988年,丸龟町商店街举办开町400周年纪念盛典,这一时期日本经济进入泡沫鼎盛期,丸龟町商店街的经营规模也达到顶峰,单日游客通行量达到15000人。然而,至1990年代初,伴随着市场泡沫的破裂,高松市丸龟町商店街迎来了人口外流、经济萧条、空间破败的衰退发展阶段。

1.2 高松丸龟町商店街的衰退表征

城市经济学理论认为:伴随着城市资本和劳动力等可流动生产要素向外部转移,城市物理空间往往会出现同步衰退现象,包括工业生产空间和商业服务空间等的衰退。对于丸龟町商店街,其衰退特征显著表现在经济、人口与空间三个维度。

1.2.1 经济维度:社会资本与消费需求的转移

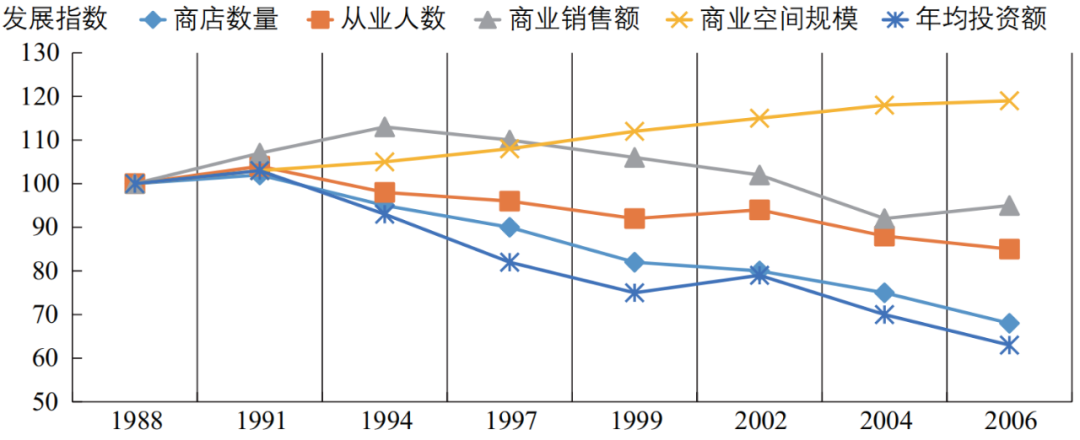

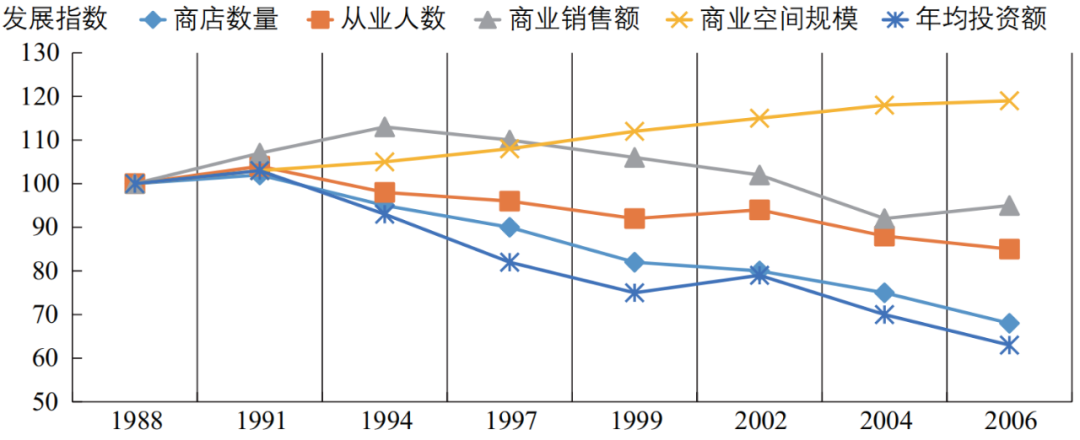

一方面,郊区化投资热潮催动城市核心商业资本向郊区的商业、住宅等不动产开发转移投放,导致商店街原有的社会资本投递渠道被挤压,面临经营主体转移、撤资、退出的市场风险;另一方面,社会整体消费从商品供给主导向顾客需求主导转移,传统小型零售“业种店”【业种店:日文为“業種店”,指商店街内居民商户自主经营、规模偏小、品种多样的小型零售商店,区别于外部资本运作、以满足多元化市场需求为主导的大型百货、专卖类业态店】无法满足顾客的多元需求,导致商店街总体经济萧条。1988—2006年间,商店街总体销售额下降36.9%,对商店街的年均投资额减少近40%,整体商业营收趋于负增长。

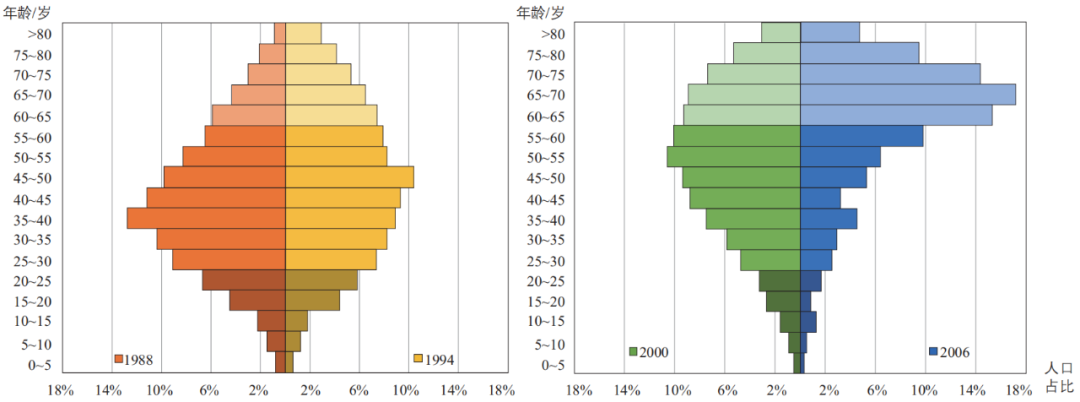

1.2.2 人口维度:商业人口迁出与留居人口老龄化

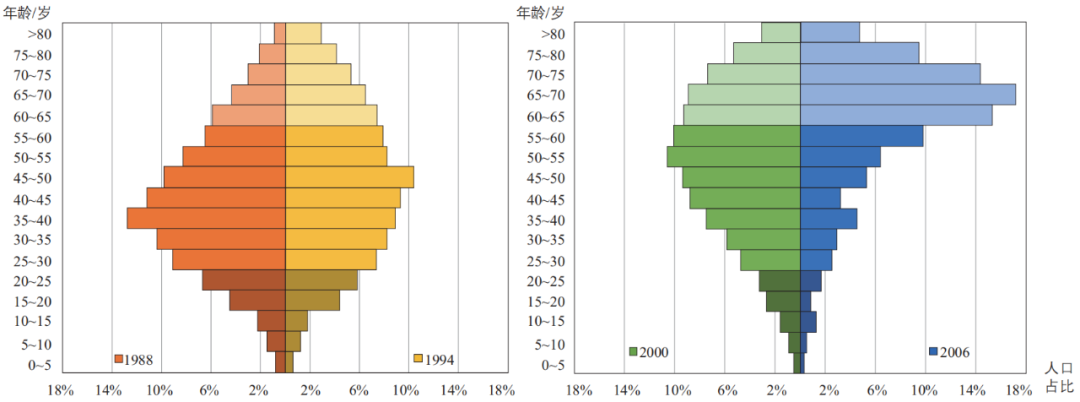

随着社会购买力下降,丸龟町商店街消费市场进入紧缩期,消费购买群体显著减少。商店街经营环境恶化、失业率上升、生活成本上涨,导致街区年轻人大量搬至郊区居住,同时濑户大桥通车和私家车的普及加剧了本州地区对高松市的虹吸效应,年轻人纷纷前往大阪、东京等特大城市寻求工作机会,仅剩老年人留守商店街。统计数据显示,2006年末丸龟町留居人口仅为215人,自1988年以来居住人口减幅达73%,其中60岁以上老年人占比超过60%(图3)。

图3 1988—2006年丸龟町商店街人口年龄结构变化

1.2.3 空间维度:空间规模增长下的空置型收缩

此外,还有空间空置问题。与经济、人口维度的规模型衰退不同,商店街的空间衰退现象表现为空间增长下的空置型收缩。在经济泡沫破裂的刺激下,丸龟町商店街地价下跌,商店经营业主开始大量租赁土地,以实现商业街区扩张。1988—2006年间,丸龟町商店街总建设规模增长50%,其中经营性商业空间增长20%。然而,在经济下行、人口减少的外部压力下,这种表现是一种空置型的假性增长现象,其商店数量、商店从业人数、商业销售额均呈持续下降态势(图4)。

图4 1988—2007年丸龟町商店街发展指数变化(1988年指数为100)

2 高松丸龟町商店街振兴模式:共同营造紧凑型与公共化的商业街区

丸龟町商店街的衰退与收缩不仅导致商店街居民整体生活水平下降,也传递至周边相关商店街,影响了整个高松市的商业环境。为缓解衰退趋势,吸引居民回归,推动活力振兴,丸龟町商店街开始了持续20余年的振兴项目,在各方力量的积极参与下,成功实现了振兴。

2.1 振兴的营造历程

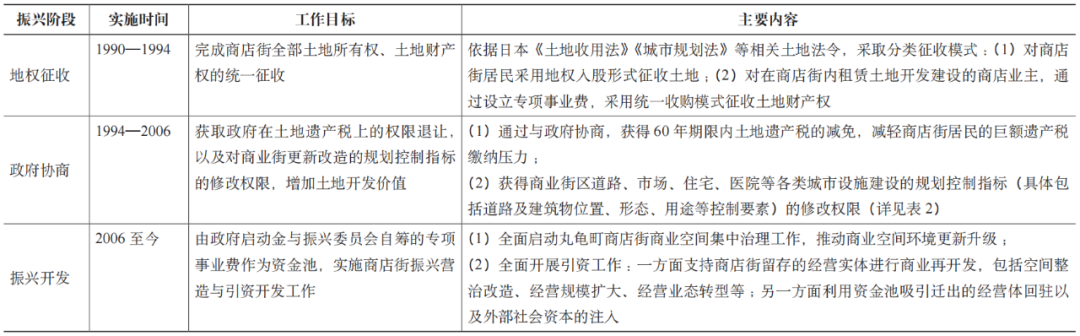

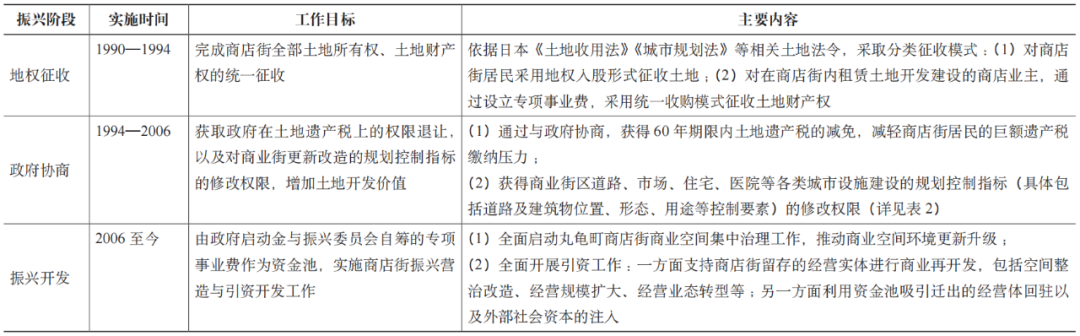

早在1988年商店街举办400周年庆祝活动时,业主们已在担忧“是否能一直保持商店街的繁荣”。翌年商店街游客数量与经济效益的衰减则促使业主们将振兴营造提上议程。1990年,依照日本《商店街振兴组合法》,丸龟町商店街居民和业主自发成立振兴委员会(振兴组合),开始着手丸龟町商店街振兴项目。综合来看,丸龟町商店街的振兴营造大体经历了地权征收、政府协商和振兴开发三个阶段。在不同阶段,振兴委员会针对所面临的不同课题进行有效应对,以满足振兴营造的需要(表1,表2)。

表1 丸龟町商店街振兴营造的不同阶段及其工作内容

注:土地遗产税:日本《明治民法》中的“继承法”规定:子女在继承父母房屋、土地等不动产时,需要按照一定的阶梯制税率缴纳遗产税。

表2 规划控制指标修改前后对比

2.2 丸龟町商店街振兴营造内容

在完成地权征收与政府协商等工作后,振兴组合开始全面着手商店街空间整治工作。振兴营造的工作重点是围绕紧凑型城市规划战略开展空间集中整治与再开发,以及实施商业街区公共设施的更新营造。

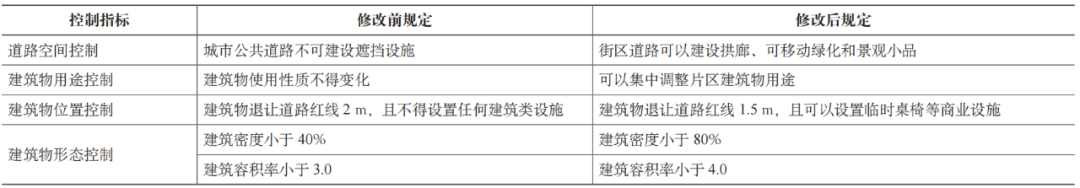

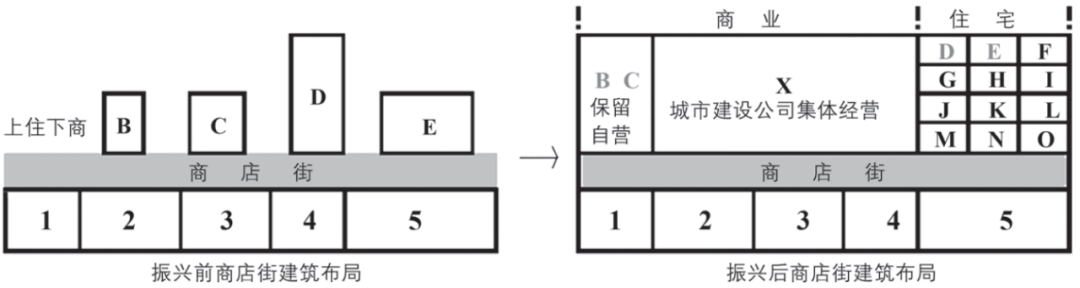

2.2.1 实施紧凑型空间整治与再开发

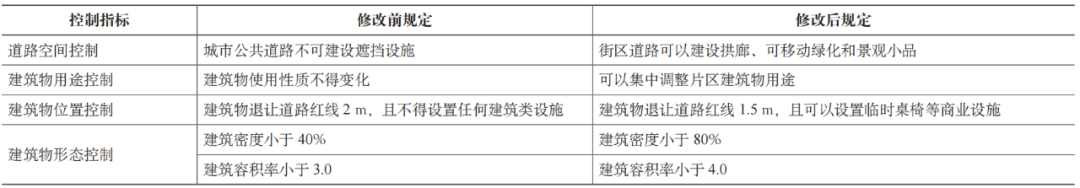

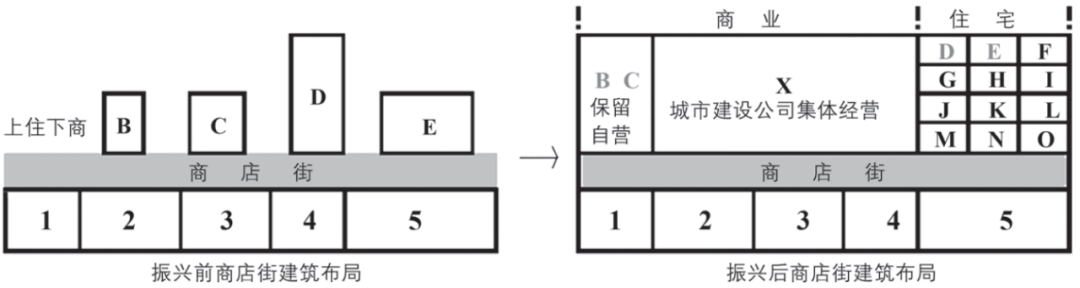

基于对日本其他府县商店街发展的综合调查,振兴委员会发现:营造紧凑高效的外部空间环境,对于提升商店街经济活力具有显著的促进作用。而商店街原有空间存在大量土地空置与低效利用情况,地域空间开发缺乏紧凑性。为此,振兴委员会积极响应2006年日本政府所提出的紧凑城市规划战略,同步提出紧凑型商业空间整治计划。一方面,在地权统一征收基础上,针对商店街空置土地与闲置商店进行集中整治,实施商业店铺、居民住宅集中安置与集中开发,促进土地集约化利用(图5)。另一方面,针对商店街不同街区进行分阶段、多样化的街区道路整治和功能开发,主要内容包括拱廊重建、路面翻修、个店更新、购物中心扩建、公共设施开发等空间和设施整治行动(表3)。在振兴委员会主导下,丸龟町商店街已经完成A(壱番街)、B(弐番街)、C(叁番街)三个街区的更新营造,并即将实施后续四个街区更新工作。

注:图中1—5指代街区编号,左图B—E指代地块内商业建筑,为上住下商模式;右图B、C保留自营是指该街区由土地所有权拥有者保留自建的商业建筑,X是指由城市建设公司集体经营的商业建筑,D—O是指集体住宅,其中F—O是指新增商户住宅。

图5 丸龟町商店街紧凑型空间整治示意

表3 丸龟町商店街商业空间整治与再开发建设内容

2.2.2 走向公共物品的城市设施更新

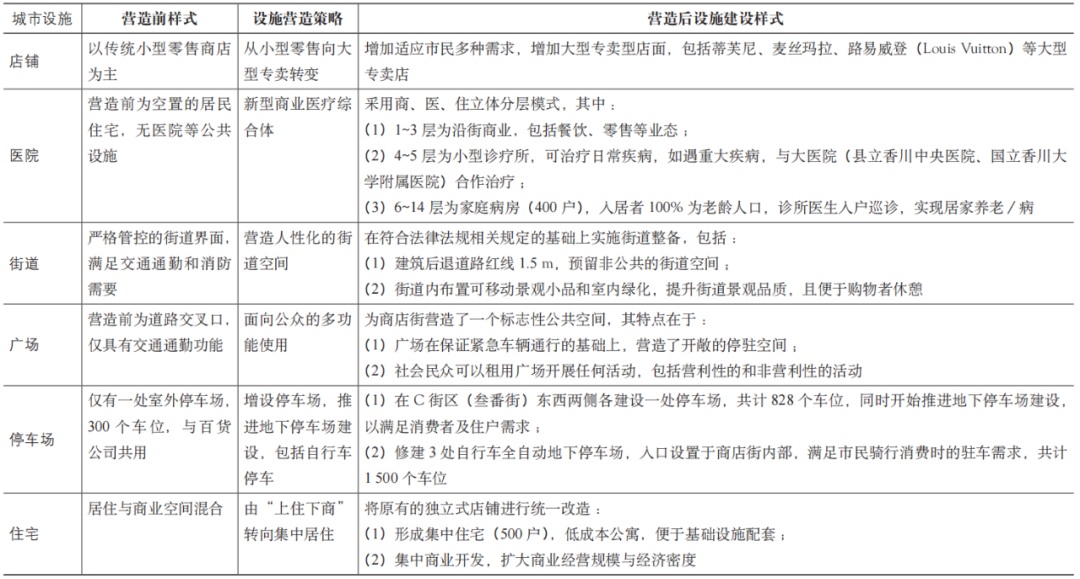

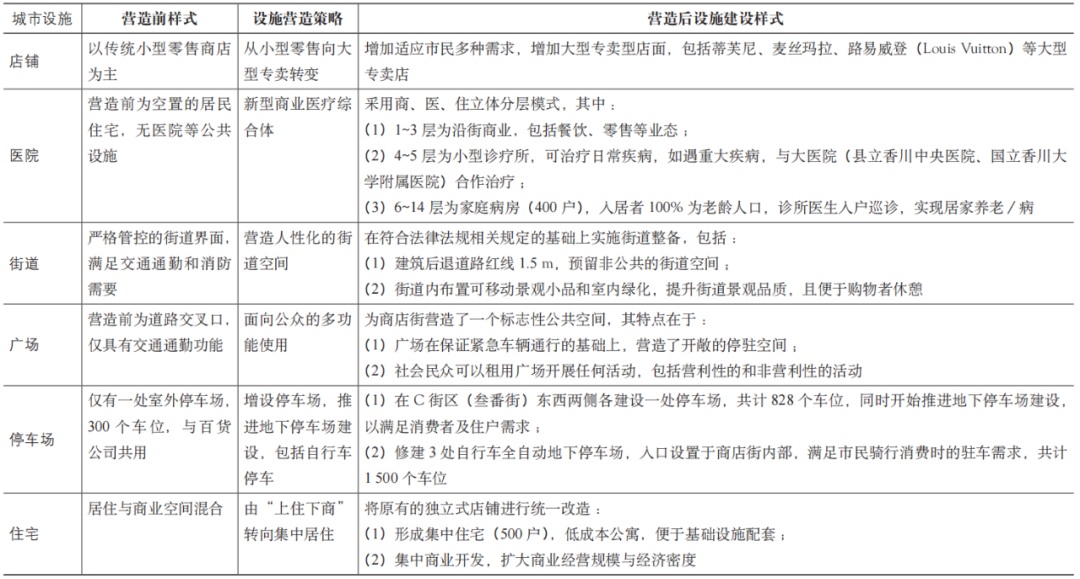

依据日本《城市规划法》(1990年修订版)第二章相关规定,城市设施是法定的城市规划及城市开发项目的重要内容。而作为承载城市各类公共设施功能的重要实体空间,商店街的更新营造成为城市设施转型升级的重要契机。基于以人为本的营造理念,丸龟町商店街在紧凑型空间整治的基础上,推出了人性化的空间营造准则。针对高龄者、地权人、游客等不同人群的空间使用需求,对商店街店铺、医院、住宅、街道、广场、停车场等不同城市设施进行更新营造(表4),包括多功能的街区广场(图6)、新型商业医疗综合体、便捷的自行车自助停车器、人性化的街道空间等。在保障设施基本功能的前提下,强化商店街设施的公共物品属性,推动商店街从半私密化空间走向城市公共空间。

表4 丸龟町商店街城市设施建设内容

总体来看,高松丸龟町商店街的振兴营造取得了巨大的成功。统计数据显示,至2017年,丸龟町商店街街区人口显著回流,实现278家商业店铺入驻,日均接待消费者数量达23000余人,年销售营业额350亿日元(同期约合人民币20.21亿元)。同时,商店街依托拱顶向南与南新町商店街连通,从而形成全长1.2km、南北纵跨18个街区的拱顶商店街集群,总体呈现出增长型发展趋势。进一步基于1997—2017年间每五年期商店街发展指数的对比分析(图7)发现:自2008年丸龟町商店街空间整治行动开始,存在于商店街内的人口外流、经济衰退、空间空置等现象已经全面终结,丸龟町商店街整体经营状况已经超越20世纪鼎盛水平,商店街地价呈指数级增长,标志着丸龟町商店街走向“新增长时代”。

图7 1997—2017年间丸龟町商店街每五年期发展指数变化

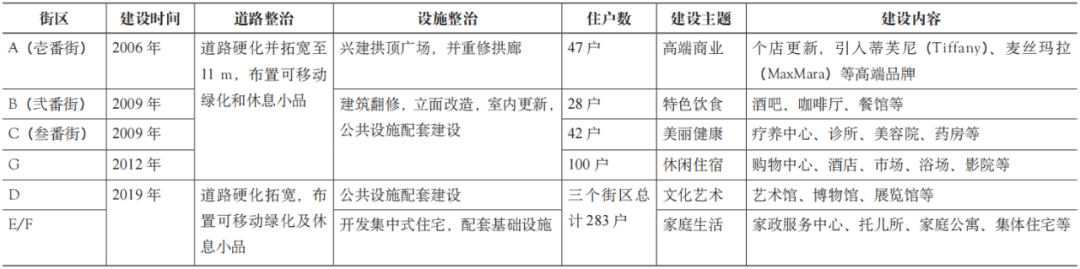

2.3.2 地权分离下社会成员共赢

作为经营性商业空间,实现个人、集体与公共利益分配最优与价值最大化是商业运营的基本行为准则,也是丸龟町商店街振兴项目所设定的预期目标。在活化振兴过程中,商店街通过实施日本土地法令《借地借家法》于1992年修正后所提出的“定期借地权”【定期借地权:日本借地权制度的一种,指在一定期限内向地权所有者租赁土地经营权的地权转让行为】,创新地提出新的土地运营方案:在地权征收基础上,与街区居民(土地所有者)签订为期60年的定期借地权契约,并委托城市建设公司统一经营管理,从而实现土地所有权与使用权分离,提升土地价值;在经营过程中,城市建设公司在保证土地经营合法化基础上,以地费形式将土地经营盈利分配给地权人,以实现地权人入股成本最低和土地价值回归。在地权分离模式下,商店街大量削减了高额的土地征收费用,同时大幅降低了振兴成本,最终实现振兴委员会、地权人(居民)、商店业主、地方政府等全部参与成员达成了利益共赢的最优形态(图8)。

图8 丸龟町商店街全部社会成员利益共赢机制

具体来说,地权人(居民)不仅可以获得稳定的土地股权分红,还能享受60年土地遗产税的减免。而随着土地使用权的全部转让,振兴委员会、商店业主获得了土地使用的合法性认同,从而保证了土地再开发的统一性与市场经营的自主性。一方面,通过城市建设公司实现土地统一整理,并进行公寓住宅、停车场、医院等城市公共设施开发,保证设施选址、开发、运营不受土地所有者权限约束。另一方面,采用街区整体规划设计形式,按照街区风貌统一化、经营模式差异化、业态种类多元化的原则,实施街区整治与开发,并按照自定标准进行商业经营及系统管理,避免出现传统的散乱无序、缺乏统一规划的商业空间和同质竞争的商业业态布局,从而改善商店街环境风貌,并提升商店街经济绩效。商店业主则可以依托商业经营获得大量利润,并享受政府所制定的税收优惠政策红利。对于高松市地方政府而言,丸龟町商店街的成功振兴重新激发了商店街及其周边街区的公共活力,形成新的城市中心,不仅带动了周边土地价值的回升,同时也吸引了大量年轻人回流,激发了城市活力。

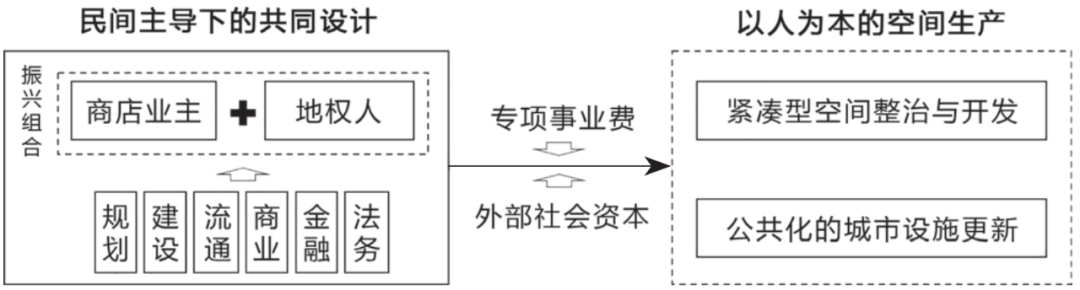

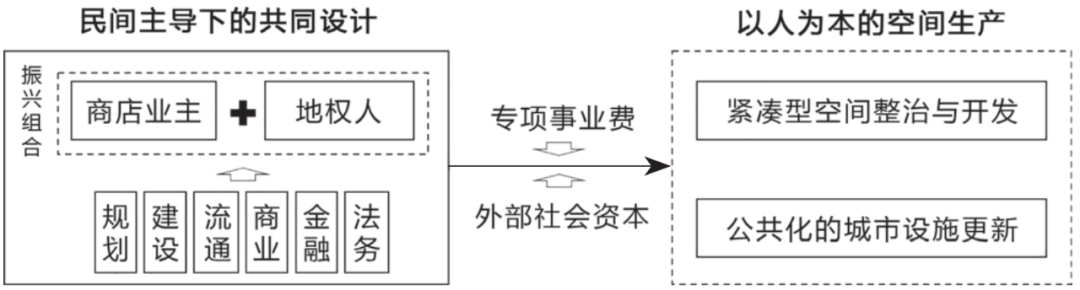

2.4 丸龟町商店街的振兴营造逻辑

城市再生和再开发的演进逻辑,深刻地反映了地域发展的价值观,进而影响了地域空间形态。总体来看,伴随着从近代合理主义的演绎性思考到理性主义的归纳性思考的价值转变,香川县高松丸龟町商店街的振兴营造者深度反思传统空间更新方式的不足,围绕商业街区治理结构、空间建设与商业模式等内容,适应性地提出了民间主导下的共同设计、以人为本的空间生产等新型振兴逻辑(图9),成功实现了商业街的活化营造。

图9 丸龟町商店街振兴营造理念转型逻辑

2.4.1 行为主体转型:从行政主导到民间主导

首先是完成从行政主导向民间主导的行为主体转型。基于对日本早期商业街区振兴的失败案例的调查显示,行政主导下的无效开发成为共性规则。一方面行政主导下采用“多数决定”原则【“多数决定”原则:指进行选举或通过议案时,以多数人的意见为准绳的原则。日本丸龟町商店街早期采用2/3决定标准,即超过2/3成员同意即通过】,无法实现所有相关利益者的统一认同,也无法实现公众参与,从而进入振兴开发的“阿罗悖论”。另一方面,行政主体缺少管理职能与运营经验,只能通过完全委托开发商运营以实现资本注入。而囿于开发商的市场利益偏好,一旦短期投资回报率低于预期,极易出现规模性撤资风险,诱发振兴失败危机。

为此,丸龟町商店街适应性地提出民间主导理念,由商店街居民、业主和开发商等各类地权人自发成立商店街振兴委员会,而后由委员会组织成立城市建设公司,将商店街开发、建设、运营等相关管理事权下沉至民间公众群体,搭建一个“政府牵头、委员会负责、业主自发参与”的全新街区治理结构,创新地实行“全体一致协议”【“全体一致协议”:在丸龟町商店街的振兴过程中,所有决策必须获得全体参与成员的一致同意,才能开展振兴营造建设】,自下而上充分调动商业街居民参与的内生动力,从而规避行政主导的失效陷阱。在民间主导模式下,商店街振兴委员会依据日本《中心城区活性化法》,提出共同设计模式,即邀请城市规划、商业、金融、流通、法务等各个领域的专业人员,与地权人、振兴组合一同组成共同设计团队,进行专业化共同设计,并自主经营管理,满足不同社会成员的商业需求,从而实现所有成员利益的共同盈亏。

2.4.2 商业模式转型:从以利为本到以人为本

日本近代合理主义认为,城市建设应采用基于假定目标导向的演绎性思考逻辑,以价值最大化作为目标命题指导空间生产。在传统商店街建设中,往往选用商业收益等物理性指标作为开发建设的终期目标,忽视了街区内部人的情感与主观感受,从而偏离了城市内部复杂要素交叠的“半网络”(semi-lattice)结构。而随着人本主义思想的传播,单纯的物理空间不再满足商业购物者的需求,人们开始追求人性化的场所感。为此,丸龟町商店街转变传统“以利为本”的商业街区营造模式,采用理性主义的归纳性思考逻辑,按照体验式空间生产路径,结合紧凑型城市建设需要,将政府、业主、消费者等不同空间行为主体的个性化需求应用于实体空间再开发,采用城市公共物品的形态,营造一种以人为本的商业空间,这不仅能够提升空间使用的满意度,也能显化社会成员的“隐性知识”【“隐性知识”:亚历山大(Alexander)在《城市并非树形》(A City Is not a Tree)里提出自然城市中存在一种无法用语言来表达的“无名之物”,意指城市里社会成员未公开表达的隐性知识。这种隐性知识可以通过营造良好的社会环境与沟通环境实现显性化】,并反馈到再开发之中,形成围绕空间使用者的商业空间再生产。

3 我国中小城市商业街区的活化营造策略——基于高松丸龟町商店街的启示

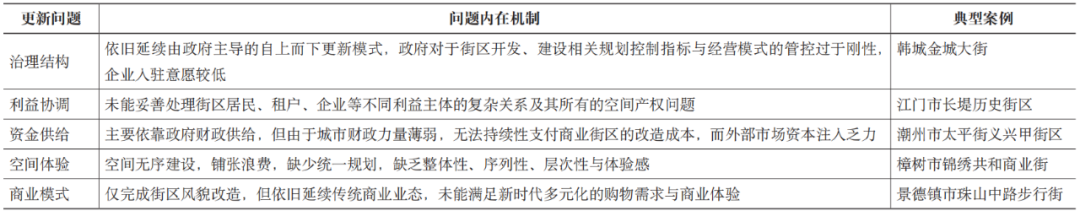

3.1 我国中小城市商业街区的本土更新困境

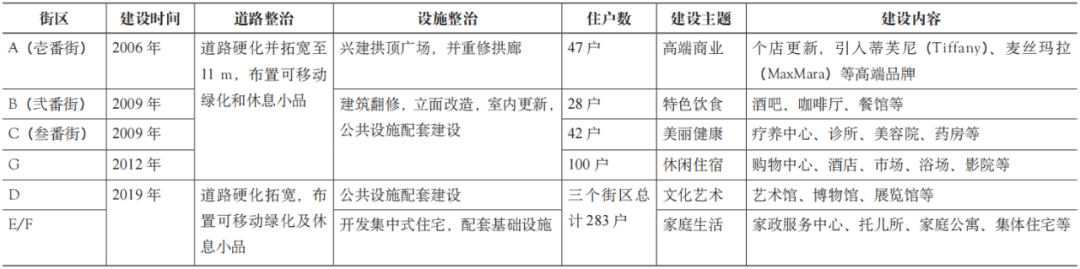

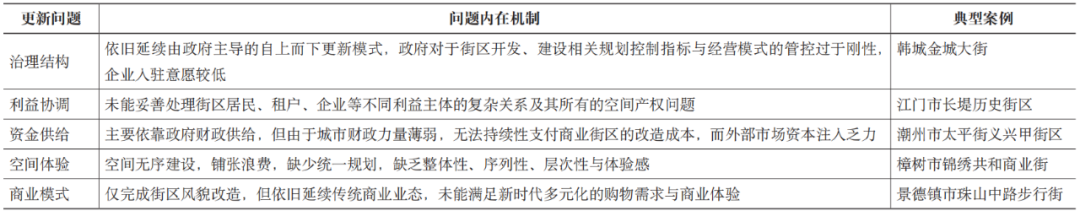

讨论借鉴高松丸龟町商店街振兴案例的经验,首先需要立足于我国基本国情,对我国中小城市商业街区更新问题展开本土化语境的讨论。近年来,为提升城市商业街区活力,我国中小城市商业街区组织开展了大量适应性更新改造行动。在既往实践中,多采用“文化保护型”“风貌改造型”“旅游提升型”等营造理念,通过组织更新规划编制、挖掘历史文化、提升配套设施、改造商业空间等手法,实施设施翻新、立面整治、风貌修复等内容,以期实现传统商业街区的就地活化,如宜宾走马街、河源太平街、韩城金城大街等。然而,就实施效果来看,尽管部分商业街区被重新激活,成为城市的公共中心,但仍有大量街区面临着活化失效的更新困境,典型问题如商业街区更新实施进程受阻、更新完成后企业入驻意愿低、市民消费意愿低、市民空间体验感差等。究其原因主要源于治理结构、利益协调、资金供给、空间体验与商业模式五个方面依旧存在内生机制障碍(表5)。

表5 我国中小城市商业街区既有更新困境梳理

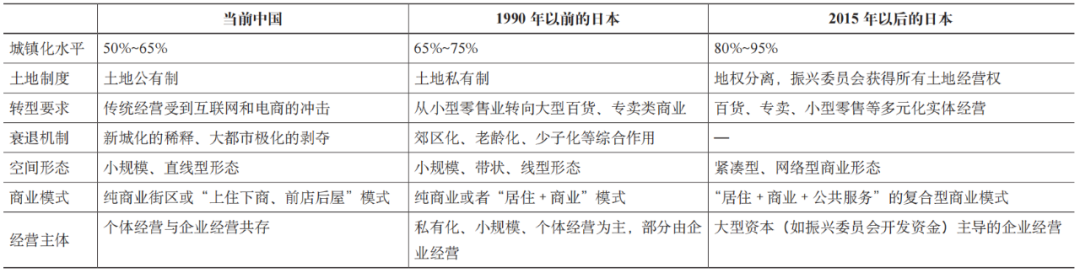

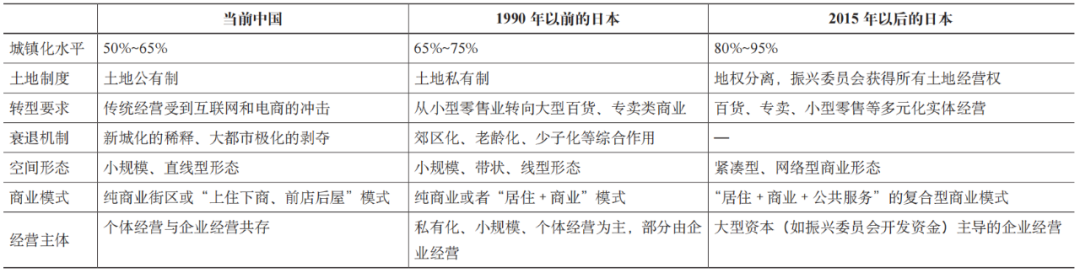

3.2 高松丸龟町商店街振兴营造的镜鉴价值

对比中日两国中小城市商业街区更新的相关实践,发现尽管两国在土地制度、城镇化水平以及衰退机制等特征上具有一定差异,但现阶段我国中小城市商业街区在商业空间形态、商业发展模式、商业经营主体等特征上同1990年以前的日本中小城市商业街区高度相似,并表现出类同的商业街区衰退现象(表6)。对于现阶段我国中小城市来说,商业街区的衰退现象仍处于初期阶段,其衰退程度较低,相关社会经济问题尚未凸显,与日本深度衰退阶段之间表现出约40年的发展“时差”(图10)。正是这种“时差”的存在,为我国中小城市商业街区借鉴日本商业街区振兴营造的成功经验提供了可行路径。尤其是丸龟町商店街,其所实施的民间主导、共同设计、资本投放等更新制度,及其所达成的紧凑型、公共化、人性化空间形态,对于应对当前我国中小城市商业街区更新困境具有较高的现实借鉴价值。

表6 中日两国中小城市商业街区发展比较

图10 中日两国收缩阶段差异对比

3.3 高松丸龟町商店街振兴案例的经验启示

基于上述讨论,本文提出如下我国中小城市商业街区活化营造的策略。

3.3.1 创新治理结构:社会成员主导的自主共同开发

首先是街区发展与治理结构的转型。丸龟町商店街所开创的民间主导型振兴开发模式揭示由民间主导治理既可以规避行政失效风险,也可以提升社会成员的公众参与,妥善处理不同社会成员的利益关联,实现公众参与、商业开发、社区营造的“帕累托最优”【“帕累托最优”:由意大利经济学家维弗雷多·帕累托提出,是指一种能达到经济效率最佳的资源分配的理想状态】。虽然我国城市土地为国家所有制,商业街区土地再开发不存在面向居民的地权征收矛盾,仅需完成居民与业主的个人财产权赔付。但是作为直接利益相关者,居民、业主等社会成员理应享有商业街区振兴营造的知情权和参与权。

参照日本关于城市开发必须设定恰当的市民“参与率”的相关规定,振兴我国城市商业街区应建立由城市居民、企业、投资者等社会成员主导的自组织开发主体,如商业开发公司和商业合作社等,并建立自主协商、投票和开发机制,形成利益共同体。同时地方政府从侧面给予强有力的政策体制支援,协助解决城市商业街区再开发中的利益矛盾,包括经营权转让、门店收购、包租等商业开发行为。一方面,能降低社会成员参与开发的成本,提升社会成员回归商业街区开发的参与度,消除集体行动困境;另一方面,能够由公众内部妥善解决不同利益主体之间的产权和经济利益矛盾,进而为商业街区振兴营造良好的利益氛围。

3.3.2 实施弹性管控:商业街区更新改造的规划退让

高松丸龟町商店街的案例揭示了适当修改规划控制指标对于吸引企业入驻、增加企业投资意愿、提升商业街区价值的重要作用。因此,在“政府监管、社会主导”的开发和治理结构下,政府应进一步结合商业街区发展的实际诉求,适当放宽对更新改造的控制要求,增加弹性空间,以满足商业街区的振兴发展需求。具体到我国来说,在不违背《城乡规划法》及相关法规条例所确定的控制要求的基础上,地方城市政府对衰退型商业街区的开发应准许弹性调整,包括对开发模式、开发强度、容积率、建筑形制等开发指标的调整,从而降低商业街区振兴项目的企业准入门槛和更新成本。此外,对于新入驻商业企业应配套出台税收优惠政策,并完善相关基础设施配套供给,以保障企业入驻后短期经营效益达到预期目标。

3.3.3 引导资本投放:以政府财政引导社会资本注入

地方市政府的制度退让能够在一定程度上刺激社会资本的投放,增加商业街区引资开发的可能。但由于社会资本的利益偏好,往往对于投放市场保持谨慎态度,资本注入率不高,商业街区振兴仍然举步维艰。丸龟町商店街在振兴初期,通过振兴委员会与政府协商,成功获得政府的初期财政投入,并以此招商引资,保障了振兴营造的资本需求。因此,基于政府财政先行的资本投放规则或能成为引导社会资本投放,保障社会资本回报效益的重要路径。对于大多数中小城市而言,商业街区的开发资本主要源自政府财政转移支付与社会企业融资两类渠道。为此,在商业街区振兴营造项目中,政府应先期投入资金用于商业街区内部设施改造等公共项目,并配套相关财政以保障后期设施运营。在此基础上,以政府财政为依托,成立振兴资金池,采用“公共私营合作制”(PPP: Public-Private Partnership)模式,吸引社会资本,在激活商业活力的同时,提供定量的就业岗位,以吸引部分外出劳动力回流。

3.3.4 建设紧凑街区:集约化导向下土地与空间治理

近年来,为应对城市人地矛盾、环境恶化、交通拥堵等问题,以“土地集约利用”“空间高效使用”为导向的“紧凑城市规划”理念逐渐成为我国城市发展的主导方向。尤其是对于衰退型城市传统商业街区,实施土地与空间集约化治理,提升土地与空间使用效率,建设紧凑型街区成为商业街区活化振兴的重要路径。具体来看,首先,实施土地集中整理,改变传统小规模、分散式布局形态,对空置用地、闲置建筑进行统一改造,提升商业街区紧凑度,实现土地集约化开发。其次,采用多类型空间组合模式,对商业街区地下空间与地上空间进行综合开发,实现商业街区空间混合利用,从而提高空间使用效率。第三,实施街区地面环境整理,改善商业街区的空间环境质量,包括街区的建筑立面、绿化景观、停车场、设施小品,以及步行交通环境,从而营造“有温度”的消费场所,提升社会成员的归属感与体验感。此外,商业街区规模必须控制在合理范围内,避免因商业街区无序扩张而导致土地浪费与商业消极现象。

3.3.5 创新商业模式:走向城市公共空间的产品更新

城市商业街区振兴营造的终期目标是提升城市生活品质。作为城市内部重要的公共空间,商业街区承载了大量的城市社会交往活动,并成为展示城市生活特征的重要窗口。为此,在紧凑型空间建设基础上,还应调整传统的唯经济效益导向的商业模式,创建有别于传统线下实体消费的新时代商业空间。一方面,需要适应“互联网+”时代的新消费理念,强化商业街区的时代感、信息化、科技感,增强线上线下联动的消费体验。另一方面,也要强化商业街区的公共物品属性,营造便捷、高效的商业消费环境。此外,随着儿童友好、适老化等理念的推行,现代化的商业开发必须预判城市未来商业形态的发展,通过创新营造老年商场、养老医院、儿童商城等商业街区,推动商业街区向体验化、服务化、公共化、社交化、无障碍化转型升级,以满足儿童、年轻人、老年人等不同年龄层次消费人群的多元化需求。

4 结语

未来一段时间内,在互联网电子商业的冲击下,为适应新时代城市居民的消费需求,走向创新转型的商业街区活化更新将成为中小城市提升城市生活品质、走向健康可持续发展的时代趋势。日本城市商业街区振兴营造的成功经验为我国中小城市创新街区更新模式提供了一定的经验借鉴,从而规避城市更新过程中不可预见的工作“陷阱”。然而,我国中小城市商业街区类型多样,发展问题复杂,必须通过深入客观认识不同街区衰退特征,才能进一步实施精准的判断,并提出应对策略,从而成功实现商业街区的更新与振兴发展。UPI

作者:耿虹,博士,华中科技大学建筑与城市规划学院城市规划系主任,教授。genghong999@163.com

李彦群,博士,中华人民共和国自然资源部试用期干部。liyanqun19940901@163.com

乔晶(通信作者),博士,华中科技大学建筑与城市规划学院讲师。514396426@qq.com

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 中小城市传统商业街区活化振兴营造策略研究——基于日本高松丸龟町商店街的经验启示【2022.1期】

规划问道

规划问道